|

|

|

|

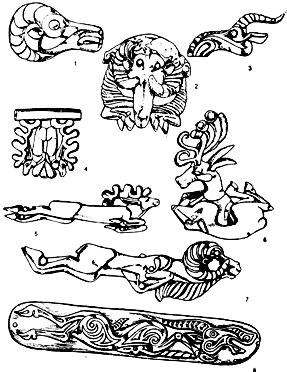

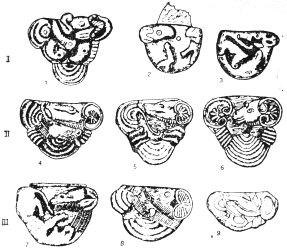

Рис. 13. Изображения копытных животных из алтайских курганов [Руденко, 1960]: 1, 2, 7 — [с. 273, рис. 140]; 3-6, 8 — [с. 269, рис. 138].(Открыть Рис. 13 в новом окне) |

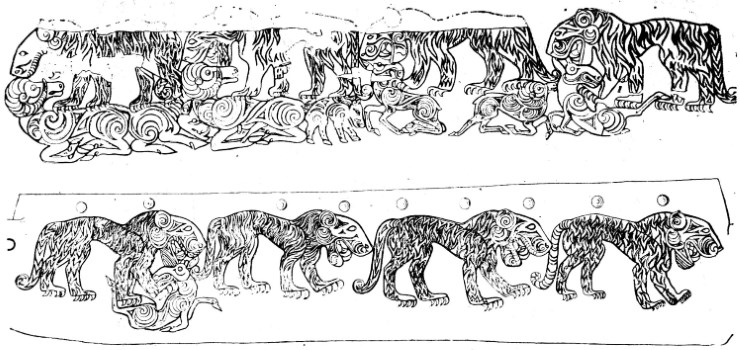

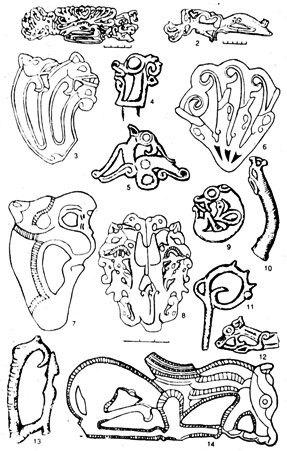

Рис. 14. Изображения хищников из алтайских курганов [Руденко, 1960]: 1-5, 7-9 — [с. 279, рис. 143]; 6, 10-13 — [с. 281, рис. 144].(Открыть Рис. 14 в новом окне) |

и у кочевников других областей, но об этом можно только догадываться.

Алтайские памятники этого круга известны с конца прошлого века, когда В.В. Радловым были раскопаны Берельский и Большой Катандинский курганы. [1] Позднее, в 20-е годы нашего века, М.П. Грязнов [2] и С.И. Руденко начали раскопки самых знаменитых курганов — Пазырыкских. Их раскопки С.И. Руденко продолжил в 40-е, а в 50-е годы он раскопал Башадарские и Туэктинские курганы. Ре-

зультаты этих изысканий нашли полное отражение в фундаментальных трудах их автора, [3] а также включены в обобщающие работы по истории Алтая и Сибири. [4] Недавно В.Д. Кубаревым было раскопано несколько курганных групп в долине р. Уландрык. Эти курганы не столь богатые, как известные ранее, интересны прежде всего тем, что в отличие от них не были ограблены в древности. Материал этих курганов также подробно освещён в специальной публикации. [5] Это избавляет нас от необходимости подробно описывать всё, что было там найдено. Остановимся лишь на том, что поможет нам определить особенности произведений в зверином стиле из алтайских курганов.

При взгляде на произведения звериного стиля из этих памятников (рис. 12-[13, 14]-15) поражает обилие разнообразных завитков и вихревых линий. Они, кажется, определяют облик изображений, хотя, если вглядеться внимательнее, можно заметить, что звери отнюдь не теряются в сложных узорах. Они настолько легко узнаваемы, что дают возможность исследователям говорить даже о «реалистических» изображениях, т.е. выполненных достаточно близко к природным прототипам. Эта узнаваемость в первую очередь достигается благодаря чётко акцентированным признакам, которые характерны для искусства пазырыкских племён так же, как и для всего звериного стиля. Ей способствует .и моделировка поверхности тел животных — мягкий, невысокий рельеф. Членение на плоскости сохраняется, только плоскости стали меньше настолько, что ими можно передавать даже многочисленные завитки на фигурках животных. При изображении же голов (особенно голов анфас) мастера часто вовсе отказываются от членения поверхности на плоскости и прибегают к более плавному невысокому рельефу, в большей степени приближающему изображение к натуре. Такая моделировка поверхности применяется для всех видов изображаемых животных, что, как мы видели, обычно для звериного стиля.

В алтайских курганах встречаются не только уже знакомые нам скульптурные и рельефные изображения, но также и плоскостные. Это в основном аппликации из кожи и войлока. Они многоцветные, часто бывают ажурными, сложного рисун-

ка. В этих ажурных изображениях С.И. Руденко выделяет на теле животного несколько геометрических фигур, которые, по его мнению, осознанно использовались древними мастерами при построении образа зверя. К их числу исследователь относит квадрат и треугольник с вогнутыми сторонами, S-образные и каплевидные фигуры, фигуры в виде «турьего рога», скобки, точки, запятой, двойных и тройных завитков. Эти фигуры применялись по-разному: одни и те же могли изображать то отдельные детали тела животного, то служить для заполнения его поверхности и т.д. [6]

С этими наблюдениями нельзя не согласиться: и фигуры такие есть, и применялись они в разных комбинациях. Заманчиво было бы увидеть в этом особый язык, где есть набор знаков, сочетаниями которых можно передать разное содержание. От этого вывода удерживает одно: эти фигуры читаются исключительно в негативе изображений, они — то пустое пространство, которое очерчено линиями собственно рисунка. Разумеется, когда изображение вырезается, в руках мастера остаются те же самые фигуры в виде обрезков материала, и, держа их в руках, он вполне способен воспринять их как самостоятельные элементы, определить их форму и даже найти её подходящей для воспроизведения. Но станет ли он комбинировать из них образ зверя? Слишком уж разнообразны, незначительны по размерам в сравнении с изображением зверя эти фигуры, слишком их много на каждом изображении, чтобы предполагать, будто древнеалтайские мастера оперировали многочисленными негативными фигурами для создания изображений, воспринимавшихся явно как позитив. [7] Поэтому воздержимся от дальнейших построений на этой основе и вернёмся к более привычному способу изучения особенностей стиля изображений.

Новое и непривычное в моделировке поверхности тела алтайских зверей — стремление мастера заполнить всю поверхность тела животного. Иногда это можно объяснить намерением показать шерстяной покров — так, у хищных зверей на резной колоде из 2-го Башадарского кургана (см. рис. 12) шкуры с длинными волнистыми шерстинками (едва ли эти линии показывают полоски на шкуре тигра, как полагают некоторые исследователи). [8]

У копытных животных, изображённых на той же колоде, поверхность тела заполнена не рисунком, имитирующим шерсть, а завитками в области лопатки и бедра животных, не имеющими ничего общего с имитацией шерсти. Намерение заполнить поверхность, видимо, было, но реализовалось оно в разных случаях по-разному.

Хочется спросить: нет ли в этом классифицирующего начала, намёка на более дробную иерархию признаков, подобную той, с которой мы встретились в изображениях на келермесской секире, где разные группы животных различались по способу проработки поверхности тела? Едва ли, поскольку башадарская колода-саркофаг в этом смысле уникальна и поверхность тела разных животных различается в соответствии с их видом только на ней. Остальные же произведения искусства из алтайских курганов свидетельствуют об обратном: мастера не различали виды животных по этому признаку. Это хорошо проиллюстрировано составленной С.И. Руденко таблицей приёмов стилизации, где видно, что совершенно одинаковыми завитками трактована поверхность тела оленя (или лося?) и фантастического существа с телом хищника. [9]

Прорабатывая поверхность тела животного, мастера не оставляли без внимания и рёбра: они показывались рельефом [10] или — на плоских изображениях — скобками с чётким контуром, [11] похожими на гнёзда для инкрустации (потом мы увидим, что такими были и настоящие гнёзда). Рёбра показывались не на всех изображениях, но при этом не делалось различия между видами животных.

Внимательно разглядывая рисунок завитков, мы замечаем, что они все-таки не сплошные и, кроме того, не лишены определенной регулярности. Так, завитки очень любили помещать на лопатку или бедро любого зверя независимо от его вида: они есть на фигурках оленей, [12] хищников, [13] фантастических существ. [14] Иногда вместо завитка на лопатке или бедре может помещаться голова птицы или рогатого животного (козла, барана). [15] Лопатка может быть обведена и более чёткой, не вихревой линией особой конфигурации, образующей так называемый рисунок «груши и яблока». [16]

Сложную и непривычную форму приобретают и

такие всегда выделяемые детали, как глаз, ухо, ноздри и пасть животных. Глаз иногда бывает просто круглым, но чаще помещается в углубление вытянутой формы, с обозначенной слезницей, что делает его более похожим на натуральный. Эти вариации формы глаза также не зависят от вида изображаемого животного.

В отличие от глаза, ухо, ноздря и пасть оформляются по-разному у разных животных. Эти различия сведены С.И. Руденко в специальные таблицы, из которых видно, что у оленей уши всегда вытянутой формы, близкой ромбу, иногда несколько скруглённой, [17] на них может быть показана полоска шерсти по краю. [18] Уши хищников короткие, могут быть просто подтреугольными, но чаще бывают с завитками, сердцевидные или круглые, [19] иногда тоже с полоской шерсти по краю. По этим таблицам прослеживаются и вариации в оформлении ноздрей и пастей разных животных. У оленей, баранов и лошадей эти детали особенно не подчёркиваются, пасть может быть только обведена узкой рельефной полоской, а иногда показывается просто прорезью, никак более не отмеченной. [20] У хищных же зверей ноздря и пасть отмечаются по-другому. Пасть обычно показывается раскрытой, в ней торчат зубы, среди которых особенно выделяются клыки. Ноздря чаще всего имеет вид волютообразного завитка, часто изображаются морщинки над верхней губой зверя.

Нетрудно заметить, что поражающая на первый взгляд пышность и вычурность произведений искусства из алтайских курганов свелась к привычному нам акцентированию признаков, среди которых выделяются те же значимые и незначимые по отношению к виду животного, что и в искусстве скифской архаики, служившем в нашем анализе исходной точкой. Однако некоторые особенности звериного стиля Алтая остались пока за пределами нашего внимания — например, разнообразие поз животных. Надо сказать, что при всём обилии изображений материала для наблюдений на этот счёт немного, так как алтайские мастера уже предпочитают изображения голов и протом животных изображениям целых фигур. Но тем не менее можно отметить, что позы по-прежнему распределяются по группам животных. Копытные показываются с подогнутыми

ногами, [21] хищники — с согнутыми под прямым углом. [22] Такое распределение поз практически не нарушается. При этом появляются новые, не известные ранее позы — туловища многих зверей перевёрнуты под углом 180°, это происходит с разными животными, хищными [23] и копытными. [24] Появляются и фигурки зверей с согнутыми передними ногами и вытянутыми назад задними. В такой позе изображаются животные разных видов, но при этом у копытных передние ноги подогнуты под туловище так же, как и в их традиционной позе, [25] а у хищников согнуты под прямым углом и направлены когтями вперёд. [26] Если добавить к этому, что изображённые в классических позах животные выполнены с некоторыми нарушениями канона — у них иногда показано по четыре ноги, [27] а не по две, как требует строго профильное изображение, — станет ясно, что при сохранении основных принципов традиции допускались определённые отступления от неё.

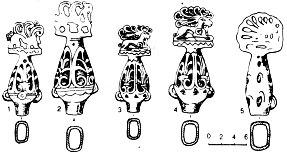

В искусстве Алтая V-IV вв. появляются и фантастические существа различных видов (см. рис. 15), например грифоны ахеменидского типа — такое название, как мы помним, получили существа с телом хищника и рогами горного козла. Эти грифоны бывают львиноголовыми [28] и орлиноголовыми. [29] Есть и орлиноголовые грифоны другого облика — с зубчатым гребнем вдоль спины и хохолком на голове. [30] Встречаются также разнообразные крылатые звери [31] и звери с телом хищника и рогами оленя. [32] Попадаются и необыкновенные копытные животные с ветвистыми оленьими рогами и клювом вместо пасти. [33] Все эти существа воспроизводятся при помощи тех же стилистических приёмов, что и звери, существующие в природе. Поэтому мы не будем подробно разбирать их изображения, а только отметим сам факт их появления как нечто новое.

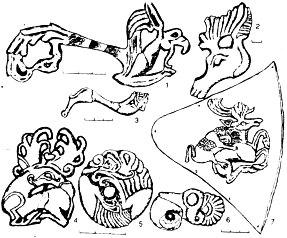

И наконец, принципиально новая черта — появление композиций из фигур животных (см. рис. 16), причём композиций, изображающих действие. В алтайском искусстве, как нигде в степном мире, распространены многочисленные и разнообразные сцены борьбы животных разных видов, как реальных, так и фантастических. Это не древние «загадочные картинки» Тувы и Казахстана, где действие можно лишь предполагать, поскольку его нет

|

|

|

Рис. 15. Изображения фантастических существ из алтайских курганов [Руденко, 1960, с. 289, рис. 148].(Открыть Рис. 15 в новом окне) |

Рис. 16. Изображения сцен борьбы животных из алтайских курганов [Руденко, 1960, с. 297, рис. 151].(Открыть Рис. 16 в новом окне) |

в изображениях, а конкретные сцены, насыщенные действием. Грифон нападает на лося, хищник — на козла, разные фантастические существа дерутся между собой [34] — такого ещё не знал скифский звериный стиль. И таких изображений очень много.

По законам звериного стиля этого времени сцены борьбы и терзания не обязательно изображаются полностью: они могут быть показаны просто в виде композиции из голов, одна из которых находится в пасти другой. Голова оленя, барана часто находится в пасти грифона, вся композиция при этом составляет причудливый узор, в котором не сразу можно увидеть действующих в ней персонажей. [35]

Наряду со сценами борьбы есть и более спокойные композиции — например, вереницы животных, наиболее известная из них помещена на уже упомянутой башадарской колоде. Правда, это не просто процессия — под рядом хищных зверей помещается ряд копытных, в сторону которых наклонены пасти хищников. По смыслу изображение каждой из таких пар определённо может быть приравнено к сцене терзания. Композиция же, где контуры животных выглядят умело взаимовписанными, явно уходит корнями в «загадочные картинки» раннего времени, о чём уже шла речь.

И наконец, композиции из двух противопоставленных фигур животных — такие тоже есть в искусстве древнего Алтая. [36] В этих композициях, как и во всех прочих, приёмы стилизации животных не отличаются от тех, которыми переданы изображения отдельных зверей. И так же как и прочие, эта композиция может состоять лишь из двух голов животных. [37]

Вот, пожалуй, и всё о стилистических особенностях искусства Алтая V-IV вв. до н.э. Пышное многообразие свелось к несложному набору применённых к месту условностей. Теперь посмотрим, что это даёт для понимания происходивших в искусстве процессов. А даёт это вот что: мы можем выделить те черты, которые специфичны для звериного стиля этого времени, и те, что остались в наследство от искусства скифской архаики.

С архаических времён соблюдаются принципы изобразительной системы, сложившейся на заре скифского звериного стиля: сохраняются значимые и

незначимые по отношению к виду животного признаки, какую бы конкретную, отличную от ранней форму ни принимали отдельные детали изображений; сохраняется и логически продолжается и принцип акцентирования важных признаков изображения; наконец, остаются почти без изменения некоторые приёмы — например, моделировка поверхности сходящимися под углом плоскостями, манера изображения пасти копытных животных, их каноническая поза.

Новые же черты отчасти выглядят логическим продолжением старых — акцентированные детали изображения утрируются, преувеличиваются гораздо больше, чем ранее. Этим же объясняются и редуцированные изображения, когда головы заменяют целых зверей, а также зооморфные превращения. Всё это вытекает из основных принципов, изначально заложенных в зверином стиле.

Этим, однако, не объясняется всё многообразие стилистических приёмов, представленных здесь в сжатом виде. Чем вызвано, например, вдруг возникшее внимание к проработке поверхности тел животных, если звериный стиль сразу же при своём сложении от неё отказался? Откуда взялись композиции и новые типы синкретических существ? И почему понадобилось алтайским мастерам V-IV вв. до н.э. усложнять изображения зверей запутанным рисунком из завитков? Можно попытаться ответить на эти вопросы и на материале одних только алтайских курганов — его для этого вполне достаточно, — но гораздо интереснее расширить круг памятников искусства и ввести алтайские изображения в круг им подобных.

На окраинах Персидской империи. ^

Вещи, похожие на алтайские, встречаются в некоторых областях Средней Азии, Южного Казахстана, Южной Сибири. Здесь найдены предметы, похожие на алтайские именно по тем признакам, которые мы выделили на материале алтайских курганов как наиболее полно представленном, происходящем из достоверных, хорошо раскопанных погребальных комплексов. Вещи же, о которых пойдёт речь теперь, найдены в основном случайно, и происхождение их

уже не установить. Тем ценнее их сходство с алтайскими, которые помогают определить время их создания и уточнить их место в искусстве и культуре того времени. Известно несколько больших групп таких находок.

Много замечательных произведений древнего искусства, добытых непрофессиональными раскопками курганов Южной Сибири, содержит так называемая Сибирская коллекция Петра I, собранная ещё в XVIII в. [38] В неё входят разной формы пряжки, гривны, браслеты с различными изображениями, из которых нам прежде всего будут интересны изображения животных. Вся коллекция подробно опубликована, [39] и многие отдельные вещи и серии вещей из неё вошли в работы по истории древнего искусства.

Так же обстоит дело и с другим крупным и знаменитым собранием вещей — Амударьинским кладом, происходящим, видимо, откуда-то с верховьев Амударьи и претерпевшим весьма романтические приключения: прежде чем оказаться в собрании Британского музея, он побывал и у купцов, и у разбойников, и у офицеров английских колониальных войск. Предметы из него столь же привлекательны для исследователей, и поэтому они приводятся во многих работах. Существует неоднократно изданный каталог клада, [40] где помимо публикации вещей приводится тщательный их анализ и рассказывается история находки сокровища.

Сюда же можно, пожалуй, включить и памятник, раскопанный недавно и представляющий собой богатое погребение, — это курган Иссык V-IV вв. до н.э., находящийся неподалеку от Алма-Аты.

В этом захоронении среди золотых вещей найдены и изображения животных. Материал этот тоже не нуждается в специальном описании, поскольку издан отдельной книгой. [41]

Предметы из Сибирской коллекции Петра I и Амударьинского клада уже сопоставлены с находками из алтайских курганов в работах С.И. Руденко [42] и М.И. Артамонова, [43] где доказывается, что часть вещей из этих собраний синхронна находкам из алтайских курганов и относится к тому же кругу памятников (см. рис. 17). Сходство определено по известным нам признакам: моделировке поверхности,

Рис. 17.

Примеры изображений животных на периферии Ахеменидской империи [Переводчикова, 1987, с. 51, рис. 4]: 1 — Эребуни; 2 — Бережновка; 3, 8 — Иссык; 4 — Пазырык, к. 2; 5 — Амударьинский клад; 6, 7 — Персепольские рельефы; 9 — Алтай, коллекция Фролова; 10 — Сибирская коллекция Петра I; 11 — Абрамовка.

(Открыть Рис. 17 в новом окне)

форме глаза, уха, ноздри и пасти, оформлению концов лап. Особое внимание исследователи уделили значкам, помещённым на лопатке и бедре животных, а также позам — особенно вывернутым туловищам зверей. Значки на бедре и лопатке на золотых вещах часто показаны углублениями, которые в некоторых случаях представляют собой гнёзда для инкрустации. Такие же гнёзда изображают рёбра разных животных [44] (имитацию этого приёма мы видели в значках чёткого контура на алтайских аппликациях). В манере, похожей на алтайскую, показана и шерсть на некоторых изображениях из Сибирской коллекции. [45] В этих собраниях тоже встречаются сцены борьбы животных [46] и фантастические существа тех же типов, [47] что и в курганах Алтая.

Все эти признаки не только позволяют исследователям объединять описанные группы памятников, но и помогают судить об их особенностях и в какой-то мере их объяснить. Естественно, что такие значитель-

ные коллекции столь выразительного материала (при том что алтайская часть его ещё и хорошо документирована) давно привлекают внимание учёных из разных стран. Эти материалы использовались в работах самого разного характера, и исследователям удалось прийти к некоторым общим мнениям и выводам.

Прежде всего это вывод о влиянии искусства ахеменидского Ирана на искусство кочевников, обитавших на степной периферии одной из сильнейших держав древнего мира. Влияние ахеменидского искусства прослеживается по сочетанию нескольких признаков. Прежде всего это значки определённой формы на лопатке и бедре животных. На них впервые обратила внимание А. Роуз, выделившая их как признак ахеменидского искусства вообще [48] в то время, когда за искусством империи Ахеменидов не признавали никаких специфических черт и считали его полностью заимствованным и несамостоятельным. Исследовательница назвала эти значки «яблоком и грушей» и «точкой и запятой» — под этими условными терминами они и остались в литературе.

Г. Азарпай, автор специальной работы об античном и переднеазиатском влиянии в искусстве Алтая, выделяет значительно больше признаков, объединяющих алтайское и персидское искусство. Среди них и отдельные мотивы орнамента (розетки, цветки лотоса, пальметки), и синкретические существа — крылатые звери и грифоны ахеменидского типа, вывернутые туловища животных. Эти наблюдения не вызывают возражений так же, как и вывод о том, что различные композиции из фигур животных, как сцены борьбы, так и антитетические, происходят из искусства Передней Азии и пришли в алтайское искусство вместе с персидским влиянием. [49] Но с выводом об ахеменидском происхождении традиции изображать отдельно головы животных [50] едва ли можно согласиться: эти изображения появились в скифском зверином стиле ещё в ранний период его истории и, как мы знаем, обусловлены его собственными принципами.

В этой же работе выделены признаки и греческого искусства в пазырыкских древностях — это и разного рода орнаменты и отдельные их мотивы, и особые

синкретические существа — орлиноголовые грифоны с гребнем греческого типа IV в. до н.э. [51] (этих грифонов С.И. Руденко считает не греческими, а ассирийскими, [52] но у ассирийских грифонов нет такого зубчатого гребня). Греческое влияние, по мнению исследовательницы, проникало через Персидскую империю, о чём говорят найденные в Амударьинском кладе изображения голов анфас — масок в греческом стиле. [53]

Мнение об ахеменидском влиянии разделяют и Ф. Ганчар, исследовавший в этом круге памятников искусство курганов Алтая и обративший особое внимание на татуировку на теле погребённого в Пазырыкском кургане №2, [54] и М.И. Артамонов, обобщивший для этого материал алтайских курганов, Сибирской коллекции Петра I и Амударьинского клада. [55]

Несколько иначе оценивает ситуацию С.И. Руденко, по мнению которого звериный стиль Алтая не испытывал влияние ахеменидского Ирана, а нёс в себе черты более древнего искусства Передней Азии, о чём свидетельствует глубокая древность многих приёмов изображения. [56] Специфически ахеменидские значки на лопатке и бедре животных исследователь считает впервые появившимися в аппликациях и, напротив, оказавшими влияние на инкрустации в изображениях ахеменидского круга. [57]

Но можно ли объяснять такой традиционный для переднеазиатского искусства приём влиянием звериного стиля кочевников? Ведь он известен с глубокой древности — это достаточно хорошо прослежено в книге О.М. Дальтона. [58] Что же касается древних, доахеменидских приёмов изображения, то они действительно есть в ахеменидском искусстве, унаследовавшем многое от прежних времён и при этом многое оставившем почти без изменения. Но при этом в ахеменидское время появляются и некоторые новые черты. Так, например, лопатка и бедро животных и прежде выделялись в искусстве Передней Азии, но только в это время они приобрели ту специфическую форму, которую мы наблюдаем в зверином стиле Алтая, Южной Сибири и Средней Азии. Вывернутые туловища животных — тоже изобретение ахеменидского времени. И типы грифонов с рогами — также ахеменидские.

Рис. 18.

Примеры сходства искусства Алтая и Китая: 1, 5 — Китай, эпоха Чжоу; 2-4 — Алтайские курганы: 1, 2 — [Фриш, 1949, с. 63, рис. 9 в, с]; 3, 4 — [Руденко, 1960, рис. 144д, ф]; 5 — [Сирен, 1971, табл. 59С].

(Открыть Рис. 18 в новом окне)

Итак, вывод, на котором сходится большинство исследователей: влияние искусства ахеменидского Ирана прослеживается в памятниках интересующего нас круга по целому ряду признаков. Это и формальные признаки изображений, включая некоторые позы животных, и типы синкретических существ, и композиции (даже ракурсы фигур животных в сценах борьбы и терзания повторяют ракурсы персидских образцов [59]). На этом выводе можно было бы и остановиться, если бы эти признаки не имели ещё и некоторого сходства с признаками... китайского искусства.

Да, и в китайском искусстве фигура животного часто строится из завитков, при этом весьма часто они помещаются именно там, где мы их привыкли

видеть в зверином стиле восточных областей степи V-IV вв. до н.э., — на ноздре и пасти, лопатке и бедре животных. [60] Орнаменты из завитков бывают настолько похожи, что, например, один и тот же фрагмент вихревого орнамента из Яконурского кургана №5 .на Алтае [61] Г. Азарпай определяет как греческий, [62] а М.П. Грязнов и К. Йеттмар — как китайский (при этом М.П. Грязнов относит его к эпохе Хань, [63] а К. Йеттмар — к предшествующей ей эпохе Чжоу). [64]

В материалах Алтая и Казахстана встречаются и более чёткие китайские аналогии (см. рис. 18). Так, например, в Пазырыкских курганах есть несколько резных деревянных головок хищных зверей анфас, [65] общим контуром, оскалом пасти, постановкой глаз и вертикально расположенными сердцевидными ушами напоминающих традиционные для древнекитайского искусства маски фантастических существ тао-те. [66] Похожие головки хищников происходят из Иссыкского кургана [67] и из Восточного Туркестана. [68] Несомненно под влиянием искусства Китая выполнены происходящие из алтайских курганов изображения свернувшихся хищников своеобразной композиции: они не строго профильные, как обычно в степном зверином стиле, а свернувшиеся вокруг головы, расположенной анфас в центре бляхи [69] (китайское происхождение такой композиции доказывает Т. Фриш в статье, посвящённой китайским параллелям скифскому звериному стилю [70]).

Строго говоря, приводя эти китайские параллели, мы лишь вспоминаем точку зрения, высказанную ещё в 40-х годах С.В. Киселёвым по поводу характерных особенностей искусства алтайских курганов. Опираясь на находки собственно китайских вещей в курганах Алтая и на стиль местных изображений, С.В. Киселёв счёл определяющим для этого стиля именно китайское влияние. Но дело в том, что он датировал Пазырыкскую группу курганов более поздним, гунно-сарматским временем и синхронизировал её с эпохой Хань китайской истории [71] — временем, которое отличали широкие связи Китая с другими государствами и народами. Но эта дата была опровергнута С.И. Руденко, обосновавшим датировку Пазырыкской группы курганов V-IV вв. до н.э., [72] и эта дата с тех пор считается общепри-

нятой. Если вспомнить и о том, что С.В. Киселёв писал свою книгу, когда искусство ахеменидского Ирана было ещё почти не изучено, а книги С.И. Руденко вышли в свет в обстановке пристального внимания исследователей к этому искусству, то станет понятно, почему наблюдения С.В. Киселёва отошли на задний план вместе с его датировками курганов.

А если объединить эти две точки зрения, предположив, что в искусстве Алтая и некоторых областей востока евразийской степи в V-IV вв. до н.э. скрестились ахеменидское и китайское влияния? Едва ли такая гипотеза покажется неправдоподобной. Однако для её доказательства пока не хватает материала. Прежде всего, когда речь идёт о влиянии Китая эпохи Хань, все понимают, что речь идёт об империи с широкими международными связями и знаменитыми торговыми путями. [73] Этот вопрос давно изучен и не нуждается в доказательствах, поэтому любая идея о влиянии ханьского Китая не будет встречать возражений.

Что же касается предшествующего периода, то здесь мы вступаем в область сплошных предположений и туманных сведений. Мнения исследователей по этому вопросу колеблются. Одно из наиболее категоричных высказано ещё О.М. Дальтоном, который в принципе отрицал возможность связей далекой восточной периферии Ахеменидского государства с до-ханьским Китаем при столь же безоговорочном признании широко распространившегося китайского влияния в эпоху Хань. [74] Это мнение и в наше время почти не встречает возражений (возможно, оттого, что этот вопрос почему-то не привлекает внимания исследователей).

М.И. Ростовцев, напротив, не исключал возможности и ранних связей, [75] но, к сожалению, не уделял специального внимания ахеменидско-китайским контактам. И так сложилось, что со времени выхода работ М.И. Ростовцева эта лакуна так и осталась незаполненной. В исследованиях экономики и торговли ахеменидского Ирана этот вопрос не затрагивается вовсе или упоминается как сложный и неясный. [76]

О возможных связях двух государств косвенно свидетельствуют найденные в китайских памятниках глазчатые бусы, изготовленные по ближневосточным образцам. [77] Существует также предположение, что

уже с середины II тысячелетия до н.э. в государства Передней Азии из Китая поступал шёлк в обмен на лошадей, которые, по сведениям письменных источников IX в. до н.э., привозились в Ассирию из областей Иранского нагорья и Туркестана; может быть, оттуда же поступали они и в Китай. [78] Эти скудные сведения не позволяют делать более или менее уверенных выводов, однако отрицать самую возможность связей всё-таки не следует.

Итак, мы предположили, что связи Ирана с Китаем в интересующее нас время возможны. Но что же дальше? Наверное, надо выделить признаки, присущие китайскому искусству в том материале, который мы исследуем, отделить их от признаков собственно звериного стиля и искусства ахеменидского Ирана и на этом считать свою задачу выполненной. Но сделать это очень трудно. Как ни странно, многие признаки являются общими в искусстве этих, казалось бы, столь разных и достаточно неплохо исследованных изобразительных традиций, каждая из которых уходит корнями в глубокую древность.

Достоверно китайскими чертами можно, пожалуй, считать маски типа тао-те и фигуры зверей, свернувшихся кольцом вокруг головы анфас. Что же до прочих признаков, то вспомним, как по-разному исследователи определяют происхождение вихревого орнамента. Завитки в трактовке деталей изображений животных также недостаточно специфичны для каких-либо выводов. Как ни странно, так же обстоит дело и с такими определенно иранскими образами, как грифоны ахеменидского типа. Оказывается, весьма сходные персонажи есть и на китайских вещах (см. рис. 19). Причём иногда их фигурки используются таким же образом, как и в Иране: они могут служить ручками сосудов. [79]

Эти сосуды относятся к позднему периоду эпохи Чжоу, синхронному ахеменидскому времени, — в китайской истории и культуре это время отмечено достаточно тесными связями с кочевыми племенами северо-запада Китая, от которых были заимствованы некоторые достижения военного искусства и вместе с ними — некоторые детали конской упряжи и костюма. [80] Может быть, тогда, через кочевников, и пришли в Китай иранские фантастические звери? Но дело в том, что они оказываются глубоко тради-

Рис. 19.

Рогатые грифоны в искусстве Ирана и Китая V в. до н.э. [Миннз, 1942, табл. XV]: А — Дуванли, Болгария; В — Персеполь, изображение на рельефе; С — гривна из Сибирской коллекции Петра I; Д — коллекция Cull; Е — коллекция Loo.

(Открыть Рис. 19 в новом окне)

ционными для китайского искусства и встречаются там в предшествующую Чжоу эпоху Шан-Инь. [81] На самом деле мы сейчас просто повторили ход мысли Э. Миннза, который, рассуждая таким образом, так и не пришёл к какому-либо выводу ни о происхождении рогатых грифонов, ни о традиции оформления фигур животных завитками. [82] Этот вопрос занимал и М.И. Ростовцева, тоже не составившего по этому поводу никакого определённого мнения, а только отметившего черты сходства между искусством Китая, кочевников Передней Азии и Ирана. [83]

Можно ещё, конечно, исходя из обилия завитков в искусстве Китая с древних времён, предположить их происхождение именно оттуда. На этом основании строит Т. Фриш свою концепцию происхождения скифского звериного стиля вообще, согласно которой он берёт начало в Китае. [84] Заметим, что приводимые доказательства недостаточно обоснованы (слишком велики хронологические разрывы в тех случаях, где предполагается прямая преемственность) и что в целом такой вывод представляется слишком смелым и прямолинейным. Можно сделать предположение более скромное: не объясняется ли распространение этого приёма в восточных областях степи в ахеменидское время китайским влиянием? Это можно предположить, поскольку завитки в таком обилии характерны не для всей территории державы Ахеменидов, а только для её восточной периферии. Но, с другой стороны, похожие приёмы изображения ноздрей, пастей и ушей животных были известны и в искусстве Ирана доахеменидского времени (вспомним Саккызский клад), в развитии они могли дать тот результат, который мы имеем в эпоху Ахеменидов. Во всяком случае, В.Г. Луконин прослеживает непрерывное развитие изобразительной традиции в Иране, начиная с искусства Зивийе и даже ранее. [85] Но для решения и этого вопроса у нас мало материала о связях Ирана с Китаем. Впрочем, мы достаточно далеко ушли от искусства кочевников и давно рассуждаем о проблемах искусства древних цивилизаций — проблемах, требующих специальной разработки. Следует, наверное, просто остановиться в недоумении перед этими вопросами, признать их пока нерешёнными и перейти к искусству других областей степной Евразии.

В царстве скифов. ^

Перенесясь далеко на запад, в степи Северного Причерноморья, мы оказываемся на земле скифов — тех самых, о которых писал Геродот. Именно здесь находилось скифское царство, здесь воздвигались знаменитые скифские курганы. Самые большие и богатые из них получили название «царских» — так много великолепных вещей там было найдено. В этих курганах, а также в курганах скифской знати содержались и предметы скифского звериного стиля.

V-IV века до н.э. — время, которое нас сейчас интересует,— в скифской археологии редко рассматриваются как единый период. Хотя новые явления в скифской культуре и искусстве появляются в V в. до н.э. и продолжают жить в IV в., скифологи часто разделяют эти два века в скифской истории, а V в. иногда объединяют с концом VI в. до н.э., называя это время «среднескифским периодом». [86] Мы тоже будем придерживаться этого разделения.

«Скифское золото» этой эпохи столь знаменито, столь многократно описано необыкновенное богатство этих курганов, что можно ожидать и соответствующего обилия произведений скифского искусства. Однако здесь нас ждёт некоторое разочарование: произведений звериного стиля среди этих богатств не так много. Дело в том, что скифы V-IV вв. до н.э. вступают в активные контакты с греческими городами Северного Причерноморья, откуда получают многочисленные произведения греческих мастеров. Предметы греческого импорта и вещи, выполненные на заказ для скифов с изображениями на «скифские темы», если и не составляют основную массу вещей из богатых курганов, то, во всяком случае, в значительной мере определяют облик культуры верхних слоёв населения скифского царства. Эта тенденция, чётко обозначившаяся уже в V в. до н.э., наиболее ярко проявляется в IV в., когда в зверином стиле оформляются лишь предметы конской узды, металлические обкладки деревянных сосудов и некоторые штампованные золотые бляшки, нашивавшиеся на костюм (их ничтожно мало по сравнению с бляшками такого же назначения, не имеющими никакого отношения к скифскому звериному стилю).

А поскольку, как читатель, наверное, уже дога-

Рис. 20.

Изображения V-IV вв. до н.э. из Северного Причерноморья: 1, 3 — Ак-Мечеть [Артамонов, 1966, табл. 72, 70]; 2, 4, 5, 6 — Журовка [Артамонов, 1966, табл. 77, 76, с. 22, рис. 32, табл. 73]; 7 — Ильичёво [Лесков, 1972, с. 27, ил. XII, ил. 13]; 8 — Куль-Оба [Артамонов, 1966, рис. [табл.] 264].

(Открыть Рис. 20 в новом окне)

дался, нам вновь предстоит разговор об изобразительной системе звериного стиля, следует обратиться прежде всего к материалам V в. до н.э., которые дают больше оснований судить о принципах этой системы как более ранние и претерпевшие меньше изменений, а также более многочисленные.

Особенности произведений скифского искусства V в. до н.э. позволяют считать, что в это время продолжают соблюдаться основные законы изобразительной системы звериного стиля.

Так, моделировка фигур животных по-прежнему не зависит от того, какое животное изображается. Олень из Ак-Мечети [87] (см. рис. 20, 1) трактован такими же сходящимися под углом плоскостями, как хищник из Журовки [88] (см. рис. 20, 2). Сходящиеся под углом плоскости остаются в искусстве этой территории и в V в. до н.э., формируя рельеф по-прежнему выразительный, но не такой высокий, как в эпоху скифской архаики.

Глаза разных животных, хоть и оформлены по-разному, также не обнаруживают соответствия с вариациями видов животных. В это время наряду с традиционным для звериного стиля круглым глазом (как у хищных птиц из Ак-Мечети [89] (см. рис. 20, 3) и Золотого кургана, [90] оленя [91] (см. рис. 20, 4) и хищника из Журовки) появляются глаза и других форм. Это миндалевидные глаза, как у кабанов из кургана Бабы, [92] хищника из Золотого кургана, [93] оленя из Журовки [94] (см. рис. 20, 5). Встречаются и круглые глаза, подведённые изогнутыми линиями с одного или с обоих углов, которые также не отражают различий между видами животных (они есть на изображениях кабана из Нимфея, [95] оленя из Ак-Мечети, хищников из Журовки) (см. рис. 20, 6). Глаза удлинённой формы или с подведёнными углами могут подчёркиваться проведённой над глазом изогнутой линией, похожей на бровь, — например у оленя из Ак-Мечети, хищника из Журовки. [96]

Лопатка и бедро на изображениях животных разных видов выделены достаточно чётко рельефом из сходящихся под углом плоскостей.

Различия между видами животных по-прежнему передаются при помощи поз (хищники, свернувшиеся в кольцо из кургана Кулаковского и с согнутыми ногами из Журовки и олени с подогнутыми ногами

из Нимфея [97] и Ак-Мечети), а также манеры изображения ушей, ноздрей и пасти. Уши хищников всегда короткие, оленей — длинные (исключение составляет, пожалуй, только длинноухий хищник из кургана Кулаковского, см. рис. 3, 1). Уши при этом бывают различной формы: традиционные ромбовидные у оленей из Ак-Мечети и совсем не похожие на них уши оленей из Журовки, на которых рельефными рубчиками показана шерсть. Такие же уши, только короткие, встречаются и на изображениях хищников. Ноздри и пасть животных, оформленные по-своему у каждого вида, уже не похожи на колечки, а имеют менее стилизованную форму, в раскрытой пасти хищников часто показаны зубы.

Итак, с одной стороны, сохраняются принципы изобразительной системы, с другой — наблюдаются отличия произведений этого стиля от ранних: более сглаженная моделировка поверхности, членение на плоскости хотя отчасти и сохраняется, но рельеф получается более низкий. Глаза не только круглые, но и более естественной формы. Шерсть на ушах зверей также передана ближе к натуре по сравнению с ранней трактовкой. Меньше условностей в изображении ноздрей и пасти животных. Таким образом, суммируя эти наблюдения, можно прийти к выводу о некотором уменьшении условности звериного стиля в это время и о большем приближении к натуре его произведений. Это очевидно и уже неоднократно отмечено исследователями скифского искусства, справедливо считающими новые черты звериного стиля результатом влияния греческого искусства на изобразительную традицию скифов. [98] Однако не все новые черты звериного стиля этого времени можно объяснить таким образом. Более того, параллельно с этой тенденцией в скифском искусстве этого времени существует и прямо противоположная. Обратим, к примеру, внимание на золотые пластинки с изображением оленя из Ак-Мечети (см. рис. 20, 1) и головы этого животного — из Журовки (см. рис. 20, 5). Эти изображения отличаются всеми упомянутыми признаками греческого влияния (особенности моделировки, трактовка деталей изображения). Однако рога у этих оленей не просто традиционно большие — они выглядят даже более пышно, чем ранние. У оленя из Журовки рога имеют

вид длинного вертикального стержня с отростками, каждый из которых показан не просто завитком, а головой хищной птицы с загнутым клювом (т.е. тот же завиток, но усиленный дополнительным изображением и приобретший оттого бо́льшую значимость). У оленя из Ак-Мечети некоторые отростки рогов тоже имеют форму голов хищных птиц, но они помещены не на стержне, а расходятся из одной точки, создавая пышный узор. Можно найти и другие примеры развития старого принципа усиления и акцентирования основных признаков изображения, но эти особенно интересны, поскольку иллюстрируют сочетание в одном произведении двух противоречивых тенденций. Пожалуй, схожий пример — хищник из кургана Кулаковского, в моделировке и оформлении деталей которого отмечается та же дробность, свойственная греческому искусству, но при этом основные признаки усиленно акцентированы и в изобилии снабжены зооморфными превращениями.

Под влиянием греческого искусства в зверином стиле этого времени появляются и сцены борьбы животных. Одна из наиболее эффектных композиций такого рода помещена на золотой обкладке колчана из кургана у с. Ильичёва около Керчи (рис. 20, 7). На золотой пластине помещено рельефное изображение оленя с подогнутыми ногами, на которого нападают с разных сторон змея, хищная птица и хищный зверь. В стиле изображения животных заметны те же черты, которые мы уже видели на других произведениях этого времени. Поверхность тела смоделирована мягко, членение на плоскости сохраняется лишь местами и при этом даёт невысокий рельеф. Глаза, пасти, уши, когти почти совсем не преувеличены, на ухе оленя показана шерсть, на теле птицы — перья, у змеи — чешуя. В то же время рога оленя показаны длинной ветвью с отростками, а сами отростки поданы в виде голов хищных птиц. Птичьи головы помещены и на конце хвоста и на копытах оленя. Автор раскопок и публикации кургана А.М. Лесков тоже отмечает соседство различного характера приёмов в трактовке животных, говоря о сочетании условного и реалистического (мы ещё остановимся на том, насколько подходят эти термины к данной ситуации), которое «не нарушает гармонии вещи в целом», [99] — с последним нельзя не согласиться, поскольку перед

нами вещь хоть и уникальная, но отражающая стиль эпохи.

Итак, налицо сочетание не сочетающихся на первый взгляд тенденций — к уменьшению условности и приближению изображений к натуре и, наоборот, — к дальнейшему развитию принципа акцентирования основных признаков изображений, т.е. усиление условного начала скифского звериного стиля. И всё это, напомним, при сохранении основных принципов изобразительной системы.

Это наблюдение отчасти перекликается с известным в литературе по скифскому искусству тезисом о двух параллельных тенденциях в развитии скифского звериного стиля — «орнаментальной» и «реалистической», тенденциях, взаимодействие между которыми составляет «единство противоположностей» звериного стиля и определяет основное направление его эволюции. При этом обе тенденции считаются изначально присущими звериному стилю и проявляются уже в самых ранних его произведениях. Это мнение господствует среди скифологов [100] и никем не оспаривается. Но действительно ли это так? Что касается «реализма» скифского искусства, то этот вопрос мы уже обсуждали, и едва ли стоит повторять, что для древнего искусства (или, шире, вообще иного искусства но отношению к реалистическому) этот термин не подходит. То же можно сказать и об «орнаментальности», которая в современных представлениях рассматривается как альтернатива реализму и столь же мало соответствует сути данного явления.

Возвращаясь к звериному стилю V в. до н.э., можно заметить, что роль признаков «реалистического» направления в это время играют заимствованные черты (в раннем же зверином стиле, согласно этой точке зрения, «реалистическое» начало выступает как собственно скифское), т.е. черты просто иного по отношению к звериному стилю искусства, имевшему свои, тоже веками выработанные условности. И эти черты сочетаются с сохранением и дальнейшим развитием собственных принципов звериного стиля. Итак, перед нами не борьба «реализма» и «орнаментальности», а сочетание собственных черт изобразительной традиции с заимствованными (что присуще и IV в. до н.э.).

В IV в. до н.э. звериный стиль продолжает взаимодействовать с греческим искусством. Знаменитые курганы Солоха, Чертомлык, Куль-Оба, Толстая Могила, Гайманова Могила и другие содержат не только предметы в зверином стиле (как уже упоминалось, в это время они немногочисленны) и в традициях греческого искусства, но и выполненные греческими мастерами по скифскому, заказу вещи с изображением сцен, объясняемых из скифской мифологии, [101] а также с композициями из фигур животных, безусловно тоже понятными скифам. [102]

Среди подобных предметов встречаются и греческие подражания скифскому звериному стилю. Одно из самых знаменитых и интересных — изображение оленя на золотой нащитной бляхе из кургана Куль-Оба (см. рис. 20, 8). Олень с первого взгляда производит странное впечатление. С одной стороны, позой (ноги подогнуты, голова вытянута вперёд), общими пропорциями фигуры, членением поверхности на плоскости (особенно характерно ребро вдоль шеи), длинной ветвью рогов с отростками, тянущейся вдоль спины, и даже тем, как вписано ухо между рогами и спиной, — всеми этими чертами олень похож на ранние изображения: сразу вспоминается знаменитая нащитная бляха из Костромского кургана. Эти черты выглядят архаично в IV в. до н.э. — они не вписываются в общую картину стиля этого времени.

Столь же несообразными, противоречащими отмеченным архаическим признакам и принципам звериного стиля вообще, смотрятся дополнительные изображения животных на этой фигуре. Это голова барана, грифон, заяц, лев и менее понятный хищник (собака?). Среди них в традициях скифского звериного стиля расположена только голова барана — она помещена на последнем отростке рогов и выглядит обычным для звериного стиля зооморфным превращением. Собака, прилепившаяся к нижнему краю шеи оленя и кусающая её, изображена в традициях сцен терзания животных, обычных в греческом искусстве и пришедших оттуда в скифский звериный стиль. Только фигурка её очень мала для такой композиции — видимо, греческий мастер, знакомый с зооморфными превращениями в скифском искусстве, решил воспроизвести этот приём таким образом, но,

не поняв его сути, смешал его с более знакомой и привычной сценой терзания. Неграмотным подражанием зооморфным превращениям выглядят и помещённые на туловище оленя грифон, лев и заяц — при этом если лев и грифон расположены хотя бы на лопатке и бедре, обычно украшенных дополнительными изображениями, то фигурка зайца находится на животе оленя, чего в зверином стиле никогда не было. Изображение кульобского оленя проанализировано М.И. Артамоновым, который пришёл к выводу, что оно было выполнено греческим мастером, подражавшим скифскому звериному стилю (но не современным ему, а древним образцам) и не понявшим основных его принципов. [103]

Кульобский олень — своего рода символ культуры скифского царства IV в. до н.э., где сохраняется само зооморфное начало, но в трактовке звериных образов явно чувствуется рука греческого мастера; он испытывает уважение к скифскому искусству и стремится соблюсти его принципы, понимая их важность, но мы видели, что из этого получается. Впрочем, поскольку предметы такого характера нередки, можно предположить, что они вполне устраивали заказчиков — скифов и даже в таком виде доносили важное для них содержание. Скифов удовлетворяли и чисто греческие по стилю изображения животных на предметах оружия, ритуальных сосудах традиционных скифских форм, на мелких золотых бляшках.

Золотые штампованные бляшки интересны тем, что в их декоре, видимо, без особого различия использованы разные сюжеты и стили: это и изображения антропоморфных личин, и «сцены из скифской жизни», на самом деле представляющие сюжеты из скифской мифологии или ритуала, и зооморфные изображения в греческом стиле, и, наконец, некоторые фигурки животных и фантастических существ, в трактовке которых прослеживаются приёмы скифского звериного стиля. Таковы, например, бляшки из кургана Солоха с изображениями оленей с подогнутыми ногами. [104] У животного большой круглый глаз, занимающий почти всю голову, длинное ухо и рог вдоль всей спины. Ветви рога расходятся из одной точки и трактованы чёткими, сходящимися под углом плоскостями, такова же моделировка и всех иных деталей изображения.

Похожи по стилю и бляшки из того же кургана с изображением хищной птицы с распростёртыми крыльями, [105] в моделировке которой тоже использован приём сходящихся под углом плоскостей. Сходным образом показаны крылья птицы на бляшках из кургана Куль-Оба, где изображён орёл, клюющий дельфина или рыбу [106] (это один из наиболее популярных греческих сюжетов, в исполнении которого очевидны приёмы скифского звериного стиля — ситуация, обратная той, которая характеризует куль-обского оленя). Подобные бляшки есть и в других богатых курганах IV в. до н.э., и исследователи отмечают две традиции их исполнения: греческую и скифскую — такие наблюдения сделаны для курганов Куль-Оба и Чертомлык. [107] При этом бляшки, исполненные в скифском зверином стиле, выглядят незначительными вкраплениями в основную массу этих вещей, явно греческих по стилю и часто даже скопированных с греческих монет или же резных камней. [108]

Обратимся теперь к вещам, изображения на которых ближе к традиции скифского звериного стиля. Это прежде всего предметы конской упряжи. В трактовке многочисленных изображений на бронзовых налобниках и уздечных бляхах нет следов античного влияния. Налобники состоят из щитка, на котором возвышается скульптурная головка животного на длинной шее. Головки принадлежат преимущественно хищным зверям — как реальным, так и фантастическим. Трактовка их весьма условна, не имеет ничего общего с греческой; но и обычных для скифского искусства сходящихся под углом плоскостей здесь тоже нет. Головы животных обобщённо-округлы, некоторые детали окаймлены рельефными полосками в мелкую косую насечку. Характерных для звериного стиля преувеличений отдельных признаков тоже не наблюдается, за исключением большого круглого глаза. [109] Такая композиция и стиль стандартны для налобников этого времени. Столь же стандартны и нащёчные бляхи от узды, на которых с разной степенью стилизации показаны задние ноги хищных зверей (см. рис. 21). Утверждать, что именно здесь изображено, стало возможно только в результате исследования этих предметов, проведенного К. Малкиной, выделившей

|

|

|

Рис. 21. Предметы конского убора со стилизованными изображениями задних ног животных [Мелюкова, 1976]; 1 — Берёзово [с. 120, рис. 8, 1]; 2 — урочище Галущино, к. 3 [с. 117, рис. 6, 4]; 3 — Крайова [с. 120, рис. 8, 9]; 4 — Острая Могила [с. 117, рис. 6, 10]; 6 — Солоха [с. 117, рис. 6, 8]; 7 — Толстая Могила [с. 118, рис. 7, 7]; 8, 9 — Чертомлык [с. 118, рис. 7, 2, 3].(Открыть Рис. 21 в новом окне) |

Рис. 22. Сцены борьбы животных в искусстве Ирана, Алтая и Северного Причерноморья [Руденко, 1961, с. 43, рис. 33]: а — Персеполь; б — Келермес; в — Куль-оба; г — Сибирская коллекция Петра I; д — Семибратние курганы; е — Пазырык.(Открыть Рис. 22 в новом окне) |

наименее стилизованные изображения-прототипы и производные от них формы. [110] Без этого трудно было бы понять, что именно изображено на этих предметах, порою представляющих просто загадочный узор завитков.

Некоторые признаки (рельеф поверхности условный, но не скифский, манера окаймлять детали изображения слаборельефным рубчатым кантом), как давно выяснено, сближают эти изображения с фракийскими, в том числе с конскими уборами аналогичной конструкции. Поэтому в литературе давно стоит вопрос, в Скифии или во Фракии впервые появились украшения такого облика. Не пытаясь выяснить проблему происхождения самого типа конского убора, в решении которой мнения исследователей

расходятся, отметим, что краткая история этого вопроса изложена в упомянутой статье А.И. Мелюковой. [111] Нас же интересует лишь бесспорный факт, что конские уборы такого облика, распространённые в Скифии IV в. до н.э., отражают существовавшую в то время связь двух изобразительных традиций. [112]

Но сочетанием признаков скифского звериного стиля и фракийского искусства не исчерпывается своеобразие этих уборов. Так, исследователи не всегда могут решить, к какой из двух традиций относятся те или иные художественные приёмы. Например, на щитках налобников встречаются изображения головы хищника анфас, расположенной между передними лапами. Самое понятное и, видимо, исходное изображение происходит из кургана Чмырёва Могила; [113] ему найдено много подражаний. А.И. Мелюкова, рассмотрев более стилизованные изображения такого рода из Скифии и Фракии, приходит к выводу об исходном характере скифских образцов по отношению к фракийским, но происхождение самой схемы объяснить затрудняется. [114] Вопрос этот хоть и частный, но весьма интересный, и можно предложить его решение при помощи материалов не фракийских и не скифских. Схема изображения головы между лапами весьма специфична и встречается нечасто, поэтому сама по себе она может быть важным признаком и основанием для сравнения. Именно в таком положении находится голова хищного зверя в сценах нападения его на копытное в ахеменидском искусстве (см. рис. 22). Это весьма своеобразный ракурс, в других традициях он не встречается, и, думается, вполне можно предположить, что здесь воспроизведён именно он — кстати, это совпадает с рассуждениями о сильном иранском влиянии на искусство Фракии, неоднократно высказывавшимися И. Венедиковым. [115] Впрочем, иранские черты могли появиться и в скифском искусстве, поэтому трудно сказать, скифами или фракийцами впервые был заимствован этот ахеменидский мотив, ясно одно — он не был чужд ни той, ни другой традиции.

Итак, скифское, фракийское, персидское — все сплелось в конском уборе, бытовавшем в Скифии этого времени. Но этого мало. Оказывается, к некоторым его образцам приложили руку и греческие мастера. Пример тому — серия нащёчных блях из кур-

гана Толстая Могила. Это нащёчники, форма которых происходит от того типа, который развивался из изображения лап хищника. В отличие от прототипов они представляют собой плоские тонкие бляшки, довольно широкие, расширяющиеся у концов, особенно у верхнего, имеющего волнистую форму. [116] На пластинках гравировкой нанесены разные рисунки, или просто узоры из завитков и ломаных линий, [117] или же более понятные изображения. На небольшой серии нащёчных блях остроугольный выступ в верхней части трактован как голова птицы, а на плоскости пластины показаны или птичьи крылья, или же змеиное туловище, покрытое чешуей и свёрнутое спиралью. [118] Такое туловище характерно для греческого фантастического существа — гиппокампа, но лошадиная голова, обычно отличающая это существо, заменена здесь птичьей. На крыльях птиц показаны перья; их подробная трактовка, как и тщательно изображенная чешуя «гиппокампа», говорит об участии греческих мастеров в исполнении этих предметов. О том же свидетельствуют и греческие орнаменты, нанесённые на поверхность блях, — это овы и ветки плюща. Вывод о греческом исполнении блях сделал автор раскопок Толстой Могилы Б.Н. Мозолевский, [119] и этот вывод не вызывает сомнений.

На подобных нащёчниках могут помещаться самые разные изображения: грифонообразные существа с хохолком на голове, [120] и композиции из двух противопоставленных грифонов, [121] и непонятные существа, похожие на рыбок, [122] и самые разные композиции. Объединяет их не только общий прототип изображения, но также и то, что его смысл перестал быть понятным кому бы то ни было: не только грекам, что было бы достаточно объяснимо, но и даже самим скифам и фракийцам. На этом материале терпит неудачу и попытка определить, какой из двух народов был создателем таких предметов — смысл изображения забылся с одинаковой быстротой здесь и там. Традиционный, по уже непонятный контур, в который вписаны новые изображения, был использован для того, чтобы передать новое содержание. Перед нами переосмысление непонятного изображения, и нам ещё предстоит встретиться с этим явлением в иных ситуациях.

Скифский звериный стиль сохраняется в это вре-

Рис. 23.

Навершия из Толстой Могилы (1-4) и Чертомлыка (5)

[Переводчикова, 1980, с. 33, рис. 8].

(Открыть Рис. 23 в новом окне)

мя и на навершиях — предметах, о которых уже говорилось на страницах этой книги. Так, на навершии из Толстой Могилы (см. рис. 23, 3, 4) помещены выполненные в невысоком двустороннем рельефе фигурки оленей в канонической позе — с подогнутыми ногами. Рога у них, как и положено, большие, с завитками, расходящимися из одной точки в разные стороны. Лопатка оленя усилена спиралью. В моделировке поверхности тела сохраняется членение на плоскости, но не повсюду: оно прослеживается в трактовке рогов, туловища и ног животного, голова же смоделирована более мягко. Глаз не круглый, а миндалевидный, с подведёнными углами. Как видим, в этих изображениях присутствуют все те черты, которые отличали звериный стиль V в. до н.э., — сочетание традиционных признаков, в развитии давших более стилизованные формы, с заимствованными у греческого искусства чертами. Но на навершиях из Чертомлыцкого кургана, тоже увенчанных фигурками оленей (см. рис. 23, 5), мы уже этого не увидим. В почти бесформенной пластине лишь по расположению отверстий и слабых прочерченных линий можно восстановить изображение оленя с большими рогами такой же композиции, находящегося в такой же позе. Удивительна быстрота, с которой изображение стало полностью неузнаваемым. Толстая Могила датируется серединной IV в. до н.э., [123] а Чертомлык — второй половиной этого столетия («в пределах 350-320 гг.

до н.э. или чуть позднее»). [124] При этом, разумеется, не следует полагать, что чертомлыцкое изображение создавалось именно по образцу изображения из Толстой Могилы и что вообще они непременно должны составлять одну эволюционную цепочку, — мы хорошо знаем, что традиционное искусство всегда предполагает определённый простор для вариаций. Именно сам факт почти синхронного существования таких вариантов должен нас заинтересовать в данной ситуации.

Ещё одно изображение оленя на навершиях заслуживает внимания. Это фигурка из Чмырёвой Могилы. [125] Обычная для этого времени по моделировке поверхности и трактовке деталей, она интересна прежде всего позой животного: олень изображён с одной подогнутой передней ногой, колено другой согнуто и поднято вверх, задние ноги показаны как бы шагающими. Эта поза, необычная для скифского искусства, заставляет искать прототипы и аналоги в других традициях, и прежде всего, естественно, в античной, следы влияния которой чувствуются в изображении (форма глаза, смягчённая моделировка). Возможно, такая поза происходит от позы оленя в сценах терзания — на медальонах из Феодосии [126] и из Дуровского кургана [127] олень также припадает на одно колено, причём копыта подогнутой передней и стоящей задней ноги тоже плотно примыкают друг к другу.

Сцены терзания выступают не только как источник заимствования поз — они и сами появляются на навершиях. Так, на экземплярах из Краснокутского кургана [128] чудовище, сочетающее в себе черты грифона и гиппокампа, терзает какое-то маленькое животное. Греческая по происхождению, по манере исполнения, эта сцена относится скорее к скифскому искусству; об этом говорят и моделировка поверхности сходящимися плоскостями, и преувеличенный глаз грифона-гиппокампа.

Смешение греческой и скифской традиций заметно и в фигурках птиц на навершиях из Чертомлыцкого, [129] Краснокутского [130] и Александропольского [131] курганов. Птицы из Чертомлыцкого и Краснокутского курганов не имеют ярко выраженных признаков скифского звериного стиля: их моделировка мягкая, хотя и довольно обобщённая, детали не акцентиро-

ваны. Птицы из Александрополя, напротив, показаны с большими глазами и клювами (признак звериного стиля). Завиток на голове, может быть, обозначает ухо — тогда это какие-то фантастические существа. В то же время в отличие от краснокутских и чертомлыцких образцов у них подробно показаны перья на крыльях — а это, как известно, черта не скифская. В целом же перед нами уже знакомая ситуация взаимодействия разных традиций изображения.

* * *

Взаимодействие греческой и скифской традиций в V-IV вв. до н.э. — факт достаточно широко известный, и тезис о греческом влиянии на скифский звериный стиль этого времени относится к общим местам многих скифологических работ. Тезис этот основан не только на очевидных, повсеместно наблюдаемых признаках греческого искусства в произведениях звериного стиля Причерноморья, но и на самом факте длительного сосуществования греков и скифов на этой территории. Близкое соседство и интенсивные контакты столь разных по культуре народов, естественно, давно привлекали внимание исследователей. А общеизвестная разница в уровне развития высокой цивилизации и «варварского» общества неизбежно накладывает отпечаток на толкование характера таких контактов.

Ещё древние греки смотрели на скифское общество как на общество, не испорченное цивилизацией, видели в нём детство собственной многоопытной цивилизации, почти материализацию мифа о «золотом веке». Став, в свою очередь, подобием мифа, эта точка зрения гипнотизирует нас и до сих пор, заставляя видеть в отношениях греков и скифов отношения старшего и младшего братьев — умудрённый опытом, сильный, цивилизованный оказывает воздействие на слабого и недоразвитого. И судьба младшего во многом зависит от благонамеренности старшего: настроен ли тот его просветить или же, наоборот, испортить, или даже вовсе разрушить его культуру — он делает это беспрепятственно. Конечно же, это — пародия, и отнюдь не на взгляды учёных, а лишь на непросвещённое мнение, которое сродни мифологическим представлениям, существующим и в наше вре-

мя. Но такие взгляды, хоть и не столь гротескно выраженные, к сожалению, действительно существуют, причём отголоски их можно встретить и в научных трудах.

Литература по вопросам греко-скифских контактов в области звериного стиля весьма обширна, и её невозможно охватить в кратком обзоре — лучше адресовать читателя к сравнительно недавно вышедшим статьям Н.А. Онайко, специально посвящённым этому вопросу. [132] История греко-скифских контактов изложена в этих статьях достаточно подробно, и из них следует, что ставится этот вопрос в основном так: разрушило ли античное влияние скифский звериный стиль или же, наоборот, способствовало его развитию. Разделяет такой подход и сама Н.А. Онайко. Так же освещается вопрос и в вышедшей после этих статей работе А.М. Хазанова и А.И. Шкурко, где речь идёт об активном воздействии греческих мастеров на скифский звериный стиль. [133] Среди этих мнений можно выделить высказывание М.И. Артамонова, считавшего, что скифское искусство, несмотря на все внешние влияния, развивалось по своим внутренним законам и «несло в себе» своё уничтожение. [134]

Итак, дело не только в том, «положительное» или «отрицательное» воздействие оказали греки на скифское искусство, но и в том, было ли вообще это воздействие столь активным, чтобы можно было говорить о его определяющей роли. Ведь мифу о цивилизующей роли греков в скифской культуре можно противопоставить другой взгляд: кочевники были не только «доителями кобылиц» и воинами-завоевателями, они умели делать своими руками многие нужные им вещи. Любой этнограф может сказать, что кочевой образ жизни не препятствует занятиям ремеслом, что в кочевническом обществе есть, как правило, свои ремесленники и соответственно свои традиции в этой области. Однако это представление, в принципе более обоснованное, в данном конкретном случае выглядит не менее общим, нежели приведённое ранее, и не в большей степени способно объяснить реальную ситуацию. А если обратиться к материалу, нельзя ли на основе его особенностей предположить, чьими руками сделаны описанные предметы. Разумеется, точный ответ на этот вопрос может дать только исследование технологии изготовления вещей, но даже их

формальные особенности позволяют сделать некоторые предположения.

Так, читатель, должно быть, заметил некоторое отступление от обычного принципа описания материала, когда речь зашла о памятниках IV в. до н.э. Произведения звериного стиля этого времени рассматривались по категориям вещей, на которых они помещались, и к такому принципу его описания нас привело новое явление — бросающаяся в глаза тесная связь между ними. Для нас в данный момент важно то, что изображения на предметах конского убора и на навершиях, бляшки и обкладки сосудов окрашены внешними влияниями в разной степени. Такая разная интенсивность влияний в разных категориях вещей наводит на мысль о том, что эти влияния проявлялись в особенно благоприятных для этого условиях, т.е. при недостаточно сильной собственной традиции изготовления тех или иных предметов с зооморфными изображениями. Так, наиболее эллинизированные образцы звериного стиля встречаются на нашивных бляшках и обкладках сосудов, т.е. на предметах, в оформлении которых собственные традиции, видимо, были не так устойчивы. И напротив, давняя стабильная традиция помещать зооморфные изображения на навершиях и предметах конского убора соотносится с тем, что на этих предметах признаки влияний проявляются слабее всего. Может быть, это связано и с производственными традициями.

Сравнивая предметы V-IV вв. до н.э. с более равними, а сильно эллинизированные — с мало подвергшимися греческому влиянию, можно заметить, что они различаются и по материалу изготовления. Среди предметов V-IV вв. до н.э. сильно эллинизированными выглядят именно изделия из золота. Бронзовые же вещи выполнены с соблюдением принципов скифского звериного стиля, включая, конечно, и воспринятые им элементы из других изобразительных традиций. Проецируя ситуацию на эпоху скифской архаики, мы обнаруживаем, что и тогда предметы конского убора и навершия делались, как правило, из того же материала — бронзы, — что и в V- IV вв. до н.э. Правда, в раннее время бытовали и костяные псалии, но впоследствии они вышли из употребления.

Похоже, что здесь мы имеем дело с традицией не только собственно изобразительной, но и производственной, существовавшей ещё в эпоху скифской архаики и, судя по признакам произведений скифского звериного стиля, не утратившей силу и в V-IV вв. до н.э.

Разумеется, из всего сказанного не должно следовать, что всякая найденная нами бронзовая вещь сделана скифом, а всякая золотая — греком. Речь может идти только о некой тенденции, касающейся лишь одной из сторон сложного процесса взаимодействия разных изобразительных традиций. А поскольку в зверином стиле степной Скифии V-IV вв. до н.э. признаки влияний разных традиций сочетаются с общей основой — изобразительной системой скифского искусства, — мы вправе поставить вопрос: какой смысл следует вкладывать в понятие «влияние» (до сих пор мы пользовались этим термином, не задумываясь о его смысле) и какая реальная ситуация за ним стоит?

И здесь пора вспомнить о том, что в этой книге речь идёт не об отдельной области, как бы значительна она ни была, ведь причерноморская Скифия — всего лишь часть обширной полосы евразийских степей. Почему бы не воспользоваться этим обстоятельством и не отложить решение этого вопроса до знакомства ещё с одной территорией и до подведения общих итогов — может быть, там мы найдём какой-нибудь материал, который поможет с иных позиций взглянуть на старые проблемы.

Прикубанье — перекрёсток путей. ^

Если уж интересоваться контактами скифского звериного стиля с искусством других народов — нельзя пройти мимо Прикубанья. Само расположение этой области делает возможными разнообразные культурные связи. Это одна из южных областей степного пояса Евразии, находящаяся в непосредственной близости к предгорьям Кавказа, а Кавказские горы были в то время населены племенами кобанской культуры. Кавказ — это и путь в Закавказье и оттуда в Переднюю Азию с её древними высокими цивилизациями. При этом река Кубань впадает в

Чёрное море Как раз там, где издавна поселились греки и где к V в. до н.э. уже складывается одно из сильнейших античных государств Северного Причерноморья — Боспорское царство. Итак, эллинский мир, Кавказ, Закавказье, Передняя Азия — контакты с этими странами обеспечены. Но Прикубанье, как часть степной полосы Евразии, не существовало и в отрыве от других степных областей. И как и следовало ожидать, на этом перекрёстке путей складывается весьма своеобразный вариант скифского звериного стиля.

Произведения звериного стиля из Прикубанья V-IV вв. до н.э. распадаются на две группы; это вещи V в. до н.э., происходящие в основном из области нижнего течения Кубани и Таманского полуострова (самый известный памятник здесь — Семибратние курганы), и предметы IV в. до н.э. из Среднего Прикубанья, где наиболее известны курганы у станицы Елизаветинской.

В обеих группах прослеживаются все принципы изобразительной системы звериного стиля. Как всегда, моделировка поверхности тела животных, манера изображения глаза, лопатки и бёдра безразличны к виду животного. Поза, оформление ноздрей и пасти, ушей и концов ног животных всегда значимы для определения сюжета изображения. Но значения этих признаков различны в двух выделенных группах.

В предметах круга Семибратних курганов (см. рис. 24, 1-7) поверхность тела животного независимо от вида передана в низком рельефе, расчленённом на плоскости лишь в изображении отдельных деталей. Поверхность может также заполняться мелкими рельефными полосками полукруглого или треугольного сечения. Глаз, как правило, удлинённый, зачастую подведён с двух сторон и может помещаться в углубление соответствующей формы (в этом случае показан круглый зрачок). Круглый глаз встречается только на изображениях птиц. Лопатка и бедро животного, всегда выделенные, могут быть отмечены рельефом или же обведены по контуру узкой полоской. Позы, различные для разных видов животных, тоже вполне специфичны. Это прежде всего давно известная нам поза свернувшегося в кольцо хищника — одна из классических

Рис. 24.

Образцы звериного стиля Прикубанья V в. до н.э.

[Переводчикова, 1987, с. 47, рис. 2]: 1 — Тузлинский некрополь; 2 — Малые Семибратние курганы; 3 — Семибратние, к 4; 4 — Шунтук; 5 — Семибратние, к. 4; 6 — Семибратние, к. 2; 7 — Семибратние, к. 4.

(Открыть Рис. 24 в новом окне)

поз звериного стиля. Но наряду с ней часты и хищники с вывернутым под 180° туловищем и на согнутых под прямым углом ногах (в раннем зверином стиле на этой территории ноги хищников были согнуты под тупым углом — вспомним келермесскую пантеру). Олени, как положено, изображаются с подогнутыми ногами, только копыта их не лежат друг на друге, а плотно стыкуются, так что подогнутые ноги образуют одну линию. Головы оленей всегда повернуты назад.

Разница между видами животных, как всегда, проявляется и в трактовке деталей. Уши хищников могут быть сердцевидной пли же треугольной формы. Уши оленей, длинные и прямые, направлены не назад, как на ранних изображениях, а назад и вверх под углом к голове животного. На ушах оленей часто изображается шерсть. Пасть хищников, всегда раскрытая, показана полуовалом, внутри которого видны зубы; ноздри и пасть копытных обычно отмечены одной или двумя чёрточками. На концах лап хищников изображаются когти, сами окончания лап не очень увеличены.

Рога оленей принимают весьма своеобразную форму — это не ветвь с отходящими от неё отростками, как в раннее время. Они более похожи на рога, расходящиеся из одной точки, как в степных скифских курганах V-IV вв. до н.э., но на кубанских изображениях показан не один такой пучок, а два, расположенных симметрично. Такие рога похожи своим рисунком на античную пальметку, и они своеобразно сочетаются с позой животного. Если взглянуть на некоторые фигурки оленей из Семибратних курганов, [135] бросится в глаза достаточно строго построенная симметричная композиция, где ось симметрии проходит через глаз, точку расхождения рогов и стык копыт животного. Симметрично относительно этой линии расположены ветви рогов, крайние точки лопатки и крупа оленя и сгибы его задней и передней ноги. При этом круп и лопатка выступают сильнее всего, а рога и сгибы ног находятся на равном расстоянии от оси симметрии. Фигурки оленей, построенные таким образом, более нигде не встречаются.

Фантастические существа в этой группе изображений встречаются нечасто. Среди них очень интересны протомы грифонов раннегреческого типа, но трактованы они уже по-новому — в том же стиле, что и изображения реальных животных этого времени (см. рис. 24, 1).

В этой группе памятников есть и композиции из фигур животных — сцены терзания. Из 4-го Семибратнего кургана происходит золотая обкладка сосуда, на которой изображён хищник, нападающий на оленя (см. рис. 24, 7). Эта обкладка подражает подобным вещам из тех же курганов с похожими композициями, выполненными в греко-персидском стиле. [136] Её отличие от них очевидно — оно заключается и в другой моделировке (расчленённая на плоскости поверхность), и в скифских приёмах передачи черт оленя (треугольное ухо, выделение лопатки сходящимися плоскостями, положение копыт, трактовка рогов) и фантастического зверя (манера изображения птичьей головы, глаза и уха, выделение лопатки и бедра); на этой обкладке нет греческого орнамента — ов и пальметок. Эти черты позволили М.И. Ростовцеву определить описанную обкладку как произведение звериного стиля, [137] в отличие от

Рис. 25.

Образцы звериного стиля Прикубанья IV в. до н.э.

[Переводчикова, 1987, с. 48, рис. 3]:

2, 4, 8, 9, 12, 13 — ст. Елизаветинская; 5, 10, 11 — ст. Воронежская, к. 19; 6 — Семибратние, к. 3; 1, 3, 7, 14 — точное происхождение неизвестно.

(Открыть Рис. 25 в новом окне)

Л. Стефани, считавшего её просто примером неумелой работы. [138]

В 4-м Семибратнем кургане найдена бляшка со сценой такого же содержания, но выполненной в сокращённой форме [139] — зверь, на которого нападают, показан полностью, в профиль, с согнутыми под прямым углом ногами, а нападающий на него хищник представлен всего лишь протомой. Голова его, лежащая между передними лапами, напоминает тот же ахеменидский ракурс, о котором шла речь в связи с памятниками степной Скифии. Сам же факт изображения протомы вместо целого животного не должен нас удивлять — это традиционный для звериного стиля приём изображения части вместо целого, и его применение здесь говорит лишь о том, что заимствованные композиции из фигур животных быстро приживались в зверином стиле и стилизовались так же, как и обычные одиночные фигуры зверей.

Произведения искусства IV в. до н.э. (см. рис. 25, 1-14) характеризуются иными особенностями. Поверхность тела всех животных может быть передана в низком рельефе, иногда с выделением отдельных деталей рельефными полосками (такие полоски могут выделять детали и на плоской поверхности), распространена также «цилиндрическая» моделировка. Чаще всего встречаются изображения животных па плоских пластинах. Глаз, различной формы без всякой связи с видом животного, может быть подведён с одного или обоих углов. У всех животных лопатка и бедро если и выделены, то слабо, без выемки. Иногда на этих частях тела может помещаться спираль или птичья голова.

Труднее судить о позах животных на изображениях из этой группы памятников, так как здесь чаще встречаются изображения протом или голов, чем целых фигур (вполне закономерный результат стилизации, и закономерный именно для этой, поздней группы материала). Но всё же некоторое представление о позах составить можно. Они не только различаются по видам животных, но и отличают эту группу от предыдущей. Так, поза свернувшегося хищника стала гораздо менее компактной: теперь не только находится место для всех деталей изображения, но и остаётся пустое пространство, зачастую оформленное в виде прорезей. У хищников на согнутых под

прямым углом ногах голова, как правило, повёрнута назад — встречаются, правда, протомы, где передняя лапа прижата к пасти, но мы не можем сказать, в какой позе представлены эти животные, поскольку такое же положение лап встречается и у зверей с вывернутым туловищем. Немногочисленные целые фигурки оленей с подогнутыми ногами показаны с повёрнутой назад головой и соприкасающимися копытами.

Пасть хищников чаще всего раскрыта и имеет «лотосовидные» очертания. Если пасть закрыта, показывается лишь один завиток — верхний или нижний. Иногда раскрытая пасть не украшается завитками. Внутри пасти обычно изображаются клыки (поперечной перекладиной или же загнутыми внутрь), а иногда и все зубы. У копытных ноздря и пасть отмечены одной или двумя чёрточками, иногда не показаны вовсе. Уши хищников маленькие, треугольной или сердцевидной формы, в некоторых случаях показаны завитками; уши оленей, как всегда, длинные, изогнуты и поднимаются вверх. Окончания лап хищников массивные, с мощными когтями; копыта, напротив, акцентированы довольно слабо.

Помимо изображений целых фигур животных, протом и голов есть ещё большая серия изображений, характерных только для Прикубанья, — это многочисленные рога оленей в виде плоских гравированных пластин. Рисунок рогов сложный, даже витиеватый, часто с зооморфными превращениями. Отростки рогов поданы в виде головок хищных птиц, иногда сама их композиция принимает сходство с птичьими когтями, и только многочисленность, разнообразие форм рогов и переходные формы между когтевидными и не когтевидными изображениями заставляют всё же считать их рогами оленей. В рисунке некоторых рогов прослеживается и сама оленья голова, почти исчезнувшая в пышном скоплении завитков — иногда можно проследить только длинное, торчащее вверх ухо, а иногда и выступающую морду. Встречаются, впрочем, и вполне понятные головы, с нарисованным глазом и отмеченной пастью, а в редких случаях плоская пластина рогов сочетается со скульптурной головой. Композиция рогов оленей всегда асимметрична. Это и понятно, ведь исходная форма — голова, изображённая в профиль, с одним пе-

редним отростком рогов и остальными, расположенными над затылком.

Изображаются и фантастические существа — например, львиноголовые грифоны ахеменидского типа. [140] На Кубани они приняли весьма специфическую форму, которая связана с исходным прототипом лишь набором составляющих элементов. Изображение превратилось в такую же схему, как и все прикубанские изображения зверей. В ней соединяется необходимый набор признаков зверя: большой круглый глаз занимает всю голову, непосредственно к глазу примыкает пасть в виде завитков (отличающая здесь, как мы знаем, изображения хищников). О хищной природе зверя говорит и прижатый к пасти когтистый конец согнутой под прямым углом лапы. На голове круто изогнутый рифлёный рог, отличающий изображения козлов. Такая схема несёт всю необходимую информацию о том, кто изображён, но с первого взгляда трудно связать таких зверей с львиноголовыми грифонами, выполненными ахеменидскими ювелирами или мастерами востока степи, хотя это те же самые существа. Столь вольная их интерпретация свидетельствует прежде всего о том, что они были понятны населению Прикубанья. В пользу этого говорит и то, что они составляют достаточно единую серию и по приёмам стилизации не выделяются среди изображений других зверей в этой группе памятников. То же можно сказать и об оленерогих зверях и крылатых зверях — существах, также хорошо известных в других областях иранского мира и получивших здесь свою трактовку.

В этой группе памятников встречаются и композиции из фигур животных (строго говоря, их трудно назвать именно так, поскольку это композиции не из целых фигур, а из их частей). Если в Семибратних курганах только один хищник представлен в виде протомы, то здесь это стало правилом. Обычны сцены терзания хищным зверем головы оленя, причём есть целая серия изображений, где такие сцены представлены попарно — в виде антитетических композиций, выполненных гравировкой на плоских ажурных пластинах (см. рис. 25, 8). Вообще композиции такой схемы популярны в это время; они могут быть составлены и из голов оленей, и из целых фигур этих животных с повёрнутыми назад головами. Все