В.А. ИльинскаяОбраз кошачьего хищника в раннескифском искусстве.// СА. 1971. №2. С. 64-85.

За последние годы в нашей науке заметно повысился интерес к проблемам скифо-сибирского искусства и особенно к вопросам происхождения скифского звериного стиля. Возрождению этого интереса способствовало открытие ряда новых памятников II-VI [VII-VI] вв. до н.э.

Широкую известность среди них получило погребение знатного воина-кочевника в Иранском Курдистане, у селения Зивие, в окрестностях г. Саккыза. [1] В числе находок здесь оказались предметы раннескифского обихода. [2] Для украшения этих вещей наряду с древневосточными мотивами использован ряд образов раннескифского искусства: скифский олень (на золотой пластине налучия), орлиные головы (серебряный диск, золотые обкладки ленты), заяц (серебряный диск, пектораль), фигуры кошачьего хищника (серебряный диск, золотые обкладки лент, наконечник ножен акинака, пектораль, обломок керамического блюда).

По мнению одних учёных (А. Годар), предметы из Зивие свидетельствуют о переднеазиатском происхождении скифского искусства. Этой же точки зрения придерживается М.И. Артамонов. Он считает, что в Северо-Западном Иране, на окраине Ассирии сформировалось искусство, представляющее наиболее близкие соответствия восточным элементам в искусстве скифского мира. Именно к нему и принадлежат вещи из Зивие. Оно послужило основой для формирования, с одной стороны, искусства ахеменидского Ирана, с другой — искусства причерноморских скифов и среднеазиатских саков. Будучи принесённым в готовом сложившемся виде, оно, через посредство скифов, распространилось у многих других народов Евразийских степей. По мнению М.И. Артамонова, скифское искусство представляет собой переработку сюжетов и форм, заимствованных с Древнего Востока. [3] Б.Б. Пиотровский же считает, что скифские элементы из Зивие — результат проникновения туда скифского влияния, связанного с пребыванием скифов в Приурмийском районе, на южной границе страны Мана. По времени и художественному стилю скифская группа изображений из Зивие очень близка келермесским и мельгуновским и представляет явление одного историко-культурного плана. [4]

Р. Гиршман прямо называет погребение из Зивие могилой скифского князя конца VII в. до н.э. и полагает, что в окрестностях Саккыза находилась ставка скифских царей периода пребывания скифов в Передней Азии. Среди художественных изделий Зивие ассирийского, урартийского, урартийско-манейского производства этот автор выделяет значительное количество вещей, выполненных в традициях скифского искусства. [5] Рассматривая предметы, сделанные в смешанном скифо-урартийском художественном стиле (пектораль, пояс, «блюдо»), Р. Гиршман высказывает интересную мысль о существовании в ставках скифских царей в Передней Азии особой царской мастерской, в которой по заказу скифского князя делали вещи мастера различного происхождения, в том числе ассирийские и урартийские златокузнецы. Выполненные ими скифские мотивы приобретали восточное звучание, и таким образом в северо-западной части иранского плоскогорья создавался особый художественный стиль, сочетающий ассиро-урартийские черты с традициями скифского звериного стиля. Эта мысль Р. Гиршмана весьма близка известному положению Б.Б. Пиотровского о том, что оружие скифских вождей из келермесского и мельгуновского курганов делалось скифами под влиянием образцов урартского искусства или же изготовлялось для скифов в кавказских районах, где урартская культура была ещё жива. [6]

Р. Барнет также выделяет группу скифских мотивов в составе художественных изображений из Зивие, противопоставляя их искусству древневосточного круга как явление чуждое и привнесённое извне. Впрочем, он считает, что эта гробница могла содержать захоронение не скифского, а мидийского царя. [7]

Не успела погаснуть дискуссия, вызванная находкой в Зивие, как в 1960 г. было сделано ещё одно открытие. В долине р. Чиликты, южнее оз. Зайсан, в Восточном Казахстане на границе с Монголией С.С. Черниковым был раскопан курган с гробницей сакского вождя. Среди уцелевшего от ограбления инвентаря находилась группа золотых украшений в зверином стиле; фигурки оленя, кабана, свернувшегося хищника кошачьей породы, стилизованные изображения хищной птицы и рыбы. Время погребения — конец VII, самое позднее — рубеж VII-VI вв. до н.э. [8] Здесь всё интересно и многозначительно: географическое положение памятника в недрах азиатских степей, древность, не уступающая по архаичности погребению в Зивие, и т.д. Интересна и законченная художественная стилизация изделий в духе раннескифского искусства при отсутствии следов древневосточного ассиро-урартийского влияния.

Анализ этой группы изображений позволил С.С. Черникову присоединиться к мнению о самобытных корнях скифо-сибирского звериного стиля, сложившегося у народов евразийских степей независимо от искусства древневосточного западноиранского круга. Трудность определения генетических корней этого искусства, по мнению автора, вероятнее всего объясняется тем, что на ранних этапах оно складывалось в недошедших до нас изделиях из дерева, кожи, войлока, шерстяных тканей (аппликаций) и проч. Так или иначе, к VII-VI вв. до н.э. скифо-сибирский звериный стиль не только существовал, но и прошёл уже довольно длительный путь развития. «Весь рассмотренный нами материал, — пишет С.С. Черников, — говорит о том, что кочевники появились в Передней Азии уже с достаточно выработанным художественным вкусом и традициями, к которым в большей или меньшей степени приходилось приспосабливаться ассирийским, урартским, маннейским, мидийским, а затем и греческим мастерам». [9] Оценивая состав вещей из Зивие и Келермеса, в которых могут быть выделены изделия различных художественных стилей, С.С. Черников развивает мысль о том, что здесь на скифских царей работали мастера различных национальностей: скифы, ассирийцы, урарты, греки. В этом вопросе он солидаризуется с Гиршманом.

Исключительный интерес представляют находки предметов звериного стиля в сакских могильниках низовьев Сырдарьи (работы Хорезмской экспедиции под руководством С.П. Толстого [Толстова]), в могильнике Уйгарак (раскопки О.А. Вишневской) и Тагискен (раскопки М.А. Итиной), в том числе в погребениях, относящихся к древнейшей поре VII и VII-VI вв. до н.э. [10]

За последние годы вышло несколько работ Н.Л. Членовой, посвящённых вопросам скифо-сибирского искусства. [11] Собрав и обобщив огромный материал по тагарскому искусству Сибири и приведя ему многочисленные аналогии в искусстве ряда других народов от Северного Причерноморья до Ордоса, Н.Л. Членова приходит к выводу, что раннетагарский «минусинский» звериный стиль VII-VI вв. до н.э. восходит к искусству карасукской или родственной ей культуры, которая, в свою очередь, связана с древневосточным искусством северной Месопотамии и Ирана, в частности с искусством Луристана и Керкука. Для Сибири эта связь не непосредственная, а через «почти неизвестное нам искусство Афганистана и Монголии». [12]

С этими же группами древневосточного искусства, по мнению Н.Л. Членовой, связано и происхождение западноскифского искусства, чем и объясняются общие черты в зверином стиле Причерноморья и Южной Сибири на раннем этапе. Предметы из Зивие рассматриваются как результат формирования этого искусства на основе указанных древневосточных групп, причём автор отмечает, что между этими двумя ступенями (искусством Керкука и Луристана, с одной стороны, и раннескифским, с другой — В.И.) и на этой территории должен был существовать по крайней мере один промежуточный этап, пока неизвестный. [13] Это искусство было принесено скифами в готовом виде в Причерноморье из горных областей Месопотамии, горного Ирана, может быть Мазендарана.

Произведения раннего звериного стиля (VII-VI вв. до н.э.) были обнаружены М.К. Кадырбаевым в ранних захоронениях могильников Тасмала [Тасмола] в Центральном Казахстане. Рассматривая эти находки, М.К. Кадырбаев возражает против гипотезы о появлении звериного стиля у сакских племён в результате походов ранних кочевников в Переднюю Азию и считает возможным нахождение местной подосновы скифского прикладного искусства. [14]

Таким образом, мы видим, что новые открытия и находки активизировали научную мысль, вызвали ряд новых исследований и поисков. Однако в целом проблема остается ещё далекой от разрешения. Мнения исследователей по-прежнему крайне противоречивы. Особенно отчётливо определилось два направления, из которых одно полагает, что скифское искусство целиком сложилось на почве Древнего Востока и в готовом виде было принесено в евразийские степи, и второе, согласно которому в скифском искусстве представлены изначальные древние элементы, сложившиеся на местной основе, некоторые из этих элементов проникли на Древний Восток в результате скифских переднеазиатских походов и получили там восточную окраску.

В одной из работ мне приходилось отмечать, что скифское искусство Северного Причерноморья уже на самой ранней ступени выступает как явление чрезвычайно сложное, и вопрос о происхождении его не может быть решён на основании какого-то одного, отдельно выделенного образа. [15] С нашей точки зрения, постановке вопроса о происхождении скифского искусства должно предшествовать детальное изучение каждого из основ- |

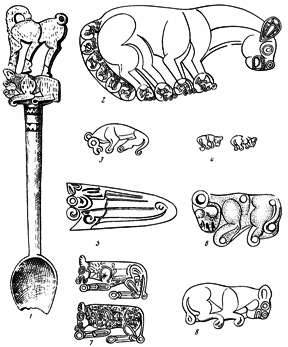

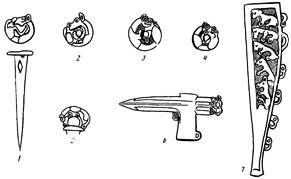

Рис. 3. Изображения кошачьих хищников на предметах из Зивие.1, 2 — на золотых лентах; 3 — на серебряном «блюде»; 4 — на золотой пекторали; 5 — на керамическом блюде.(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

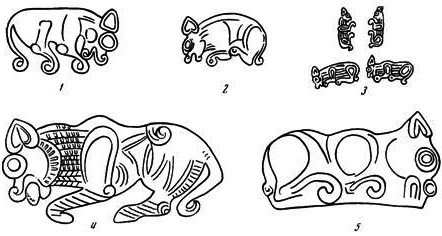

Рис. 4. Изображения кошачьих хищников в искусстве ранних кочевников Средней Азии.1 — на бронзовом ноже из погребения у дер. Юпитер в Восточном Казахстане; 2 — золотая бляха из кургана №45 у Тагискена; 3 — костяная накладка из кургана №33 группы Уйгарак; 4-6 — бронзовые бляхи из кургана №27 группы Уйгарак.(Открыть Рис. 4 в новом окне) |

тер» воспроизведены на рукоятке келермесской секиры (рис. 2, 7). [27] Поза животного та же, однако детали отделки выдают руку восточного мастера. Плечо и бедро выделены дуговидным внутренним контуром, мускулатура лап передана параллельными линиями, ноздри и пасть — в виде бутона лотоса. У первой пантеры на плече выштампован лучевидный значок, мелким нарядным орнаментом передана разделка шерсти.

Очевидно, мотив протомы кошачьего хищника с сердцевидным ухом и спирально закрученным завитком ноздрей следует видеть и на бронзовом наконечнике ножен из Старшой Могилы (рис. 2, 5).

Серия изображений кошачьих хищников имеется на золотых предметах из Зивие (рис. 3). [28] Стиль оформления их очень близок к келермесским. Ухо сердцевидной формы, ноздри и пасть в виде цветка лотоса, контур бедра и плеча передан в древневосточной манере. В некоторых случаях орнаментом выделены завитки шерсти (фигурки на «блюде», пекторали, рис. 3, 3, 4). Уникальным является изображение фигуры кошачьего хищника с поджатыми лапами на боковом выступе керамического блюда из Зивие (рис. 3, 5). [29] Это модель — одна из наиболее «скифских». Очевидно, имевшаяся в распоряжении гончара каменная или глиняная форма была использована для оттиска по сырой глине.

Таким образом, среди рассмотренного варианта изображений кошачьих хищников в западноскифской группе отчётливо выделяется ряд экземпляров, выполненных под сильным влиянием древневосточного искусства и, скорее всего, при непосредственном участии ассирийских или урартийских мастеров.

В отличие от геральдически противостоящих львов, изображения хищника с поджатыми или опущенными лапами имеют бóльшую древность и широкое распространение среди других народов евразийских степей, и в частности в сакской культуре Казахстана. Изображение протомы кошачьего хищника с кольчатым ухом, глазом, ноздрей и окончанием лапы имеется на рукоятке бронзового ножа из погребения у дер. Юпитер в Восточном Казахстане (рис. 4, 1), где были найдены также асимметрично-ромбические бронзовые стрелы, позволяющие отнести погребение к рубежу VII-VI вв. до н.э. [30]

В кургане №45 из группы Тагискен, конца VII или начала VI в. до н.э., обнаружены золотые бляшки с изображением кошачьего хищника с поджатыми лапами (рис. 4, 2). Здесь налицо все элементы типично скифской стилизации, с той только разницей, что вместо кольчатых окончаний лап местный художник изобразил типичный для раннесакского искусства мотив сердцевидного копытца. Авторы исследования отмечают местную художественную манеру и отсутствие львиных черт данного изображения. [31]

В кургане №33 группы Уйгарак, комплекс которого не позднее VII в. до н.э., найдена костяная накладка в виде схематично выполненной фигурки с опущенными лапами (рис. 4, 3). В кургане №27, относящемся к этой же поре, оказались три бронзовые бляхи конского убора, на одной из которых изображена протома кошачьего хищника с сердцевидным ухом, глазом, ноздрями, окончанием лапы, плечом в виде концентрических кружков с отверстием в центре (рис. 4, 4). Две бляхи в виде двойных развёрнутых головок с округло-овальным ухом, глазом и ноздрями в виде концентрических кружков с отверстием в центре (рис. 4, 5-6).

Основные элементы стилизации образа те же, что и в раннескифской группе, но перетолкованы несколько по-своему, с различиями как в типах вещей, так и в исполнении: своеобразно использование мотива концентрических кругов и отверстий, несколько сдвинут вниз выступ нижней челюсти, либо опущен совсем, либо слабо выделен овал пасти. Характерно для этой группы полное отсутствие элементов древневосточной стилизации образа, хотя по времени они не уступают, а в ряде случаев превосходят возраст наиболее ранних изображений этого рода в западноскифской серии.

Мотив кошачьего хищника, свернувшегося в кольце. В Северном Причерноморье древнейшие из изображений этого рода происходят из кургана Темир-Гора, относящегося ко второй половине VII в. до н.э. Изображение вырезано на костяной бляхе с круглым отверстием в центре (рис. 5, 1). Видовые признаки животного очень неопределённы: большое круглое ухо, удлинённая морда; кружками выделены глаз, пасть, ноздри,

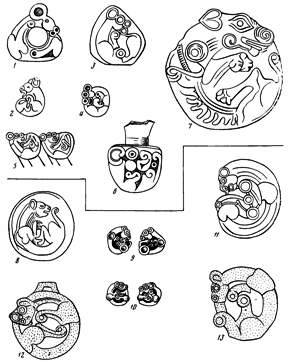

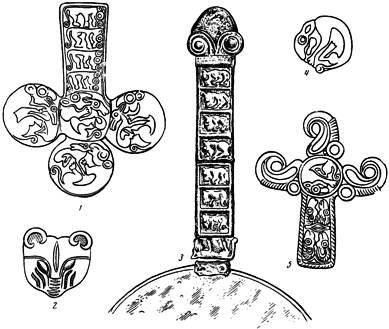

Рис. 5. Изображения свернувшихся в кольцо хищников в раннем искусстве скифов и саков.

1 — Темир-Гора, кость; 2 — Константиновка, бронза; 3 — бляха на ручке бронзового зеркала из Келермеса; 4 — пряжка-пронизь из Келермеса, кость; 5 — на лапах келермесской пантеры; 6 — наконечник ножен из Дарьевки, кость; 7 — золотая бляха из Зивие; 8 — золотая накладка из Майэмира; 9, 10 — золотые бляхи из Чиликты; 11 — золотая бляха из сибирской коллекции Петра I; 12, 13 — бронзовые бляхи из кургана №33 Уйгарака.

(Открыть Рис. 5 в новом окне)

кольчатые окончания лап; плечи и бёдра переданы выпуклым рельефом. [32] К фигуре из Темир-Горы очень близко изображение животного на бронзовой бляхе из кургана у с. Константиновка (рис. 5, 2). [33]

Высокохудожественное изображение свернувшегося кошачьего хищника представлено на костяной пряжке-пронизи из Келермеса (рис. 5, 4). Голова животного выполнена в классической раннескифской манере. Нижний конец согнутой передней ноги находится в основании шеи, задней — под животом, концы лап кольчатые, загнутый хвост проходит под перед-

ним концом морды. В очень близкой манере выполнены 10 фигурок, украшающих хвост и концы лап келермесской пантеры, и бронзовая бляха центральной ручки келермесского зеркала (рис. 5, 3, 5). Изображения свернувшихся кошачьих хищников имеются на четырёх округлых выступах золотого наконечника из Келермесского кургана. [34]

Интересно изображение на костяном наконечнике ножен из кургана у с. Дарьевка (рис. 5, 6). [35] Форма предмета полуовальная. Голова животного непропорционально большая. Ноздри и пасть переданы при помощи особого орнаментального элемента, так называемого «огурчика» с загнутым в спираль верхним концом. Передняя лапа — в виде крючка с кольцом, задняя — в виде спирального завитка. В особую деталь выделен хвост с крючковидным концом. Форма головы, плеча, лапы очень близка изображениям на золотом наконечнике ножен из Зивие (рис. 1, 6).

В духе восточной стилизации переработана фигура свернувшегося хищника на крупной золотой бляхе из Зивие (рис. 5, 7).

Мотив свернувшегося в кольцо зверя кошачьей породы хорошо известен среди древнейших памятников раннекочевых народов Средней Азии и прежде всего раннесакских племён Казахстана. В их числе наиболее ранними являются 10 золотых накладок на деревянные бляхи, найденные в урочище Майэмир в Восточном Казахстане (рис. 5, 8). Как отмечает С.С. Черников, изображение животного на этих пластинах наиболее реалистично и не сведено к элементам условной стилизации. Находка датируется VII в. до н.э. [36] Интересно, что основу этого изображения составляла резьба по дереву.

В кургане №33 Уйгарака (VII в. до н.э.) найдены две бронзовые ажурные бляхи, выполненные в духе классической скифской стилизации (рис. 5, 12, 13). Из 29 золотых чиликтинских блях [37] две имеют круглые углубления на плече и бедре (рис. 5, 9), а остальные 27, сделанные более грубым штампом, имеют в соответствующих местах круглые выпуклины (рис. 5, 10). Заканчивающийся кружком хвост чиликтинских «пантер» загнут внутрь под мордой животного. Чиликтинские «пантеры» представляют в миниатюре ближайшую параллель знаменитой массивной кольчатой бляхе из Сибирской коллекции Петра I (рис. 5, 11), что позволяет отнести её также к числу предметов раннескифского искусства. Эту её дату (VII-VI вв. до н.э.) предлагает С.И. Руденко на основании сопоставления сибирской бляхи с особенностями моделировки келермесской пантеры и костромского оленя. [38]

Скифская и сакская группы изображений кошачьих хищников, свернувшихся в кольцо, очень близки между собой. Некоторые отличия заключаются в большей ажурности раннесакских изображений, выделением плеча и бедра при помощи выпуклого или углублённого кружка, а также в полном отсутствии элементов древневосточной стилизации образа, подобных тому, как это сказалось на бляхе из Зивие.

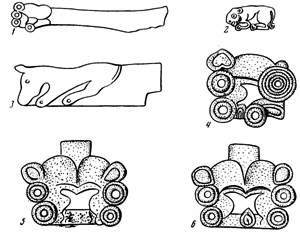

В тагарском искусстве Сибири мотив кошачьего хищника, свернувшегося в кольцо, а также с поджатыми или опущенными вниз лапами известен с VI в. до н.э. Таковы изображения на бронзовой бляхе с кольчатым отверстием в центре из кургана №33 у Тагарского озера и на навершии бронзового шила из кургана №32 этой же группы [39] (рис. 6, 1, 2). По аналогии с ними к этой же ранней поре относят бронзовые бляшки из Бийска (рис. 6, 3, 4). [40] По этому признаку наиболее ранние сибирские

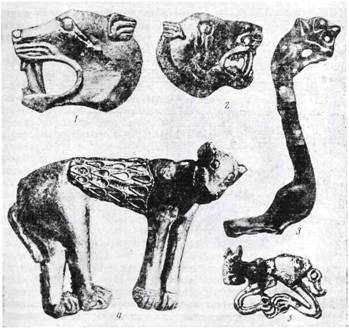

Рис. 6. Изображения кошачьих хищников в раннетагарском искусстве Сибири (по Н.Л. Членовой).

1, 2 — из курганов №32 и 33 у Тагарского озера, бронза; 3-4 — из Бийска, бронза; 5-7 — из Минусинского края, бронза.

(Открыть Рис. 6 в новом окне)

изображения свернувшегося хищника напоминают древнейшую скифскую костяную бляху из Темир-Горы.

Из числа изображений кошачьего хищника с опущенными или поджатыми лапами к наиболее ранним относятся фигурки «пантер» на прорезных ножнах меча из Минусинского края, датируемого VI в. до н.э. на основании причерноморских аналогий (рис. 6, 7); изображение согнутого полукольцом зверя на навершии шила-вкладыша (рис. 6, 5); изображения на обушках бронзовых чеканов конца VI — начала V в. до н.э. (рис. 6, 9). [41]

Однако уже на этом раннем этапе отчетливо заметны признаки своеобразной стилизации мотива в раннетагарском искусстве по сравнению со скифским и сакским. Ухо животного выполнено в виде полукруга, морда более вытянута, пасть передана не с помощью кружка или овала, а в виде углублённого вреза.

Несомненно, мотив этот восходит к единому общему прототипу, однако в VII-VI вв. до н.э. уже произошло расщепление первоначального мотива и оформление нескольких его локальных вариантов: скифского, сакского и западносибирского, тагарского.

Несмотря на различные позы, изображения кошачьего хищника, свернувшегося в кольцо, «стоящего» или «лежащего» животного с опущенными или поджатыми лапами весьма близки между собой по особенностям стилизации глаза, уха, пасти, щеки, ноздрей, окончаний лап и хвоста. Животное передано в наиболее общей отвлечённой манере, без подчёркивания каких-либо символических угрожающих или хищных черт. Основу идеи здесь составляет воплощение образа животного как такового. Мягкая округлость форм тела и позы передана при помощи наиболее лаконичных точно определённых, условных приёмов.

Вопрос о генетических корнях этих вариантов кошачьего хищника в раннескифском искусстве представляется нам более сложным, чем в первом случае. Находками подобных изображений на предметах из Зивие по

существу и ограничивается круг аналогии с территории Передней Азии. В отношении же этого памятника, как мы видели, возможны два толкования: или это искусство, сложившееся на древневосточной основе и принесённое скифами в готовом виде в Причерноморье, или наоборот,, сложившееся у скифов, занесённое ими в Переднюю Азию и подвергшееся здесь своеобразной переработке. Решение этого вопроса надо искать не в зависимости от находок в Зивие, а исходя из особенностей стилизации этого образа в искусстве древневосточного мира, с одной стороны, и степного евразийского мира — с другой. Мы совершенно согласны с С.С. Черниковым, что для доказательства аналогий нельзя ограничиваться только формальным сходством зоологического вида животного и его позы, а надо исходить из всей трактовки сюжета, конкретных особенностей художественной стилизации. [42] Тем более, что, когда удаётся проследить направление связей скифского искусства с искусством какого-либо другого, в частности древневосточного круга, эта связь всегда оказывается вполне предметной, логически и исторически обусловленной. [43]

Образ львиного хищника является одним из наиболее древних и традиционных в искусстве древневосточного мира. Его корни восходят к истокам древнейшей цивилизации Двуречья. Львиный хищник изображался одиночно как символ силы и могущества, в геральдических сценах борьбы, как составная часть композиции терзания травоядного животного, в мифологических сценах как атрибут божества, в сценах борьбы героя, поражающего льва, или сценах царской охоты. Этот мотив хорошо известен в искусстве Шумера, Аккада, Ассирии, Хеттского и Ванского царств, в Луристане и памятниках доахеменидского и ахеменидского Ирана.

Мы встречаем его на памятниках монументального искусства — на каменных рельефах и в круглой скульптуре, в миниатюре — на глиняных и резных печатях (в том числе и на печатях типа Керкук), на керамических и металлических (бронза, золото) сосудах, на щитках булавок, в качестве украшений парадной обстановки и утвари, на оружии и предметах воинского доспеха, на различных украшениях из золота и т.д.

Несмотря на огромное разнообразие вариантов львиного хищника в искусстве Переднего Востока, на наличие различных школ и стилей, мотив львиного хищника во всех случаях служил символическим выражением силы и могущества. Фигура животного даже в спокойной позе динамично напряжена, с особо подчёркнутой мускулатурой, пасть с торчащими клыками и рядами зубов угрожающе оскалена, различными приёмами выделена шерсть животного и особенно грива.

В то же время в искусстве Древнего Востока неизвестно изображение аморфной фигуры кошачьего хищника в спокойной позе и тем более свернувшегося в кольцо, черты которого были бы переданы при помощи условных приёмов, главными элементами которых является кружок или овал, сердцевидный вырез на месте плеча или бедра. Более того, эти приёмы художественной стилизации глубоко чужды всей многовековой традиции развития образа львиного хищника в древневосточном искусстве и «противопоказаны» ему. И здесь дело не только в разнице художественных стилей, но и в разнице мироощущений, в подходе к предмету изображения и набору художественных средств.

Для нас важно отметить, что с точки зрения исследователей искусства древнего Востока эти варианты изображений кошачьего хищника, встре-

тившиеся в Зивие, воспринимаются как явление чуждое и инородное. Вот что пишет по этому поводу Р. Барнет: «В центре лент изображены странные свиноподобные львицы (обжоры?), встречающиеся и на других вещах Зивие, для искусства которого они, можно сказать, достаточно типичны, хотя совершенно ясно, что они происходят целиком от скифского искусства, идущего через Кавказ». [44]

Таким образом, даже эти наиболее «древневосточные», с точки зрения скифской культуры, изображения оказываются чуждыми древневосточному миру. В то же время, как уже отмечалось, в культуре сакских племён Казахстана этот мотив без всяких признаков древневосточной стилизации встречается с VII в. до н.э., т.е. несколько раньше, чем в Зивие. Если бы эта группа изображений раннескифского искусства действительно сложилась на ассирийской периферии древнеиранского мира в качестве общей протоосновы для скифо-сакского и персидского искусства, то элементы её должны были бы улавливаться в искусстве стран Переднего Востока предшествующего времени (IX-VII вв. до н.э.) и аналоги её должны были бы быть унаследованы искусством ахеменидского Ирана, где, как мы знаем, нет ничего подобного.

Сторонники точки зрения о переднеазиатском происхождении скифского звериного стиля нередко прибегают к методу сопоставления древневосточных изображений (без учёта степени их древности и возможности реальных культурно-исторических связей) с любым из евразийских мотивов от Северного Причерноморья до Ордоса. При этом учитываются не конкретные признаки стилизации, общая композиция, смысловое содержание изображения, а формальный элемент морфологического сходства какого-нибудь изолированно выделенного признака. Особенно легко проводится параллель между искусством древневосточного круга и памятниками скифского искусства V-IV вв. до н.э., когда на культуру скифов оказывают активное воздействие такие могучие факторы, как искусство ахеменидского Ирана и античной Греции, во многом действительно восходящие к искусству Древнего Востока. На основе этих поздних параллелей решается вопрос и о происхождении скифского искусства.

Рассмотрим в этой связи, каким путём обосновывает древневосточное происхождение мотива кошачьего хищника Н.Л. Членова. В качестве исходных образцов ею принимаются изображения львов с подвёрнутой назад головой на вавилонских, ассирийских и ахеменидских печатях, на которых изображена сцена борьбы героя (или двух героев) со львом (или двумя львами). Для показа полноты победы герой (царь) держит льва (или львов) вверх ногами. В одном случае (ассирийская печать) божество поражает из лука стоящего на задних лапах крылатого льва с повёрнутой лазад головой. Н.Л. Членова приводит также изображение льва с «вывихнутым» туловищем на бронзовом топоре из Хамадана и на бронзовой булавке из Луристана, где изображено божество, держащее вверх ногами двух львов. [45] Эти львиные изображения сопоставляются с бронзовыми псалиями из 4-го и 6-го Семибратних курганов (середина, вторая половина V в. до н.э.) в виде львов с «вывихнутым» туловищем, а также с бронзами из Минусинского края V в. до н.э. и фигуркой животного с «перевёрнутым» туловищем на бронзовой бляшке неизвестного времени из Ордоса. [46]

Здесь налицо глубокий хронологический разрыв, отсутствие непосредственных культурно-исторических контактов, различия в сюжетах и художественных стилях, не говоря уже о том, что аналогии со скифскими бронзами второй половины V в. до н.э. ничего не дают для понимания истоков звериного стиля.

Установив параллель между мотивом геральдически сопоставленных львов на ножнах раннескифских мечей и изображением двух полусогнутых фигур животных на перекрестии ножен томаковского меча, Н.Л. Членова определяет это последнее как выполненное в чисто евразийском зверином стиле и считает, что если эти фигуры немного «развернуть», то получится известная поза «животного на корточках» или «скребущего», а если немного «свернуть» — животное, свернувшееся в кольцо. [47] При этом упускается из вида, что томаковский меч относится к началу V в. до н.э. Мастером, делавшим его, был не скиф, а грек. Изображение это никак нельзя назвать чисто скифским и тем более евразийским. Фигуры животных на перекрестии меча относятся к тому этапу развития скифского искусства, когда греческие мастера начали по-своему перерабатывать древнескифские сюжеты, и этот образец никак не может служить исходным для формирования мотива скифских «пантер» VII-VI вв. до н.э. Опять-таки путь доказательства идёт от древневосточной архаики к скифскому искусству V в. до н.э. и отсюда назад — в скифскую архаику. Однако едва ли можно от более поздних вариантов мотива выводить его первоначальную основу. Происхождение мотива скифского кошачьего хищника из искусства Древнего Востока остаётся недоказанным.

Эту группу ранних изображений следует, по-видимому, отнести к числу наиболее оригинальных, самобытных, ниоткуда не заимствованных мотивов, составляющих первоначальное ядро скифского звериного стиля. Корни его уходят в глубины культур народов евразийских степей. Если мы пока не улавливаем прообраз этого мотива в памятниках поздней бронзы срубной, андроновской и карасукской культур, то это ещё не может служить основанием для того, чтобы связывать его с переднеазиатским миром, в искусстве которого среди огромной массы изображений львиных хищников прототип этот заведомо отсутствует.

Изображения кошачьего хищника в искусстве скифов Причерноморья в конце VI-V в. до н.э. В конце VI и особенно с начала V в. до н.э. происходят существенные изменения во всём комплексе скифской материальной культуры, в том числе изменения в скифском зверином стиле. Происходит деградация и исчезновение одних мотивов и зарождение других. С большой наглядностью этот процесс можно проследить на примере рассматриваемого нами образа. Прежде всего представляется возможным выделить группу изображений, прямо связанных с использованием этого раннескифского мотива греческими мастерами при оформлении различного рода изделий, предназначенных на сбыт скифам. В нашей литературе обычно эту группу изображений не отличают от раннескифской, хотя она обладает рядом качественно новых признаков.

К числу предметов, вышедших из греческих мастерских Ольвии или Боспора, по единодушному мнению учёных, относятся золотые отделки мечей Шумейковского и Томаковского курганов. Особенность их состоит в сочетании греческих орнаментов и приёмов ювелирной отделки с использованием скифских мотивов. Средняя часть ножен шумейковского меча украшена вертикальным рядом из семи фигурок пантер с опущенными вниз лапами. Мастер весьма точно скопировал скифский образец, только концы лап не кольчатые, а когтистые. Новым здесь является густое покрытие ножен рядом вплотную примыкающих фигур, создающих рельефный волнистый рисунок поверхности (рис. 7, 1).

На упоминавшемся уже перекрестии ножен томаковского меча изображены две симметрично расположенные фигуры полусогнутых животных. Мастер, делавший этот предмет, соединил два ранних мотива: геральдически сопоставленных львов и скифских хищников, свёрнутых в кольцо. Концы лап когтистые, ноздри и пасть соединены вместе и имеют вид широко открытого полуовала, морда вытянута, конец хвоста оформлен в виде птичьей головки (рис. 7, 2).

На крестовидной бляхе из Ольвии (рис. 8, 5) концы оформлены в виде орлиных головок, в центральном круге вписана фигурка свернувшегося животного, существенно отличающегося от скифских образцов: голова непомерно большая, ноздри не выделены, пасть намечена разрезом, передняя лапа не поджата под шею, а опущена вниз, она трёхпалая. Такое

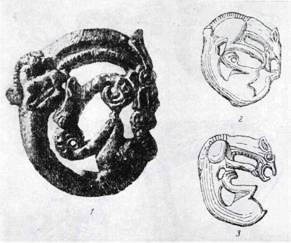

Рис. 7. Изображения фигурок кошачьих хищников.

1 — на мече из хутора Шумейко; 2 — на мече из Томаковского кургана.

(Открыть Рис. 7 в новом окне)

же изображение имеется на бронзовой бляхе из кургана №482 у с. Басовка (рис. 8, 4). По-видимому, это также предмет античного производства.

На крестовидной бляхе из Опишлянки изображен вертикальный ряд из четырёх скифских пантер с трёхпалыми лапами, а в центре и на боковых выступах — свернувшийся в полукольцо зверь. Схема та же, что и в предыдущих случаях, с той только разницей, что в нижнюю часть круга вписано изображение пожираемого травоядного животного (рис. 8, 1).

К числу предметов античного производства, несомненно, относится бронзовое зеркало из кургана у с. Гавриловка на Псле (рис. 8, 3). Конец ручки оформлен ионийскими вилютами [волютами]. Ручка разделена на семь медальонов, в каждом из которых — схематичная фигурка стоящего хищника.

Серия изображений стоящих хищников представлена на концах ручек «ольвийских» зеркал. Образ животного, по сравнению с ранними прототипами, здесь совершенно деградировал. Пропорции тела иные, с удлинён-

ными лапами, худым поджарым туловищем, маленькой головкой, ноздри и пасть либо не выделены вовсе, либо намечены группой поперечных рубчиков. Скифский мотив утилитарно переработан для оформления петельки на конце зеркала. [48]

К этой же группе переработанных под влиянием греческого искусства скифских мотивов можно отнести и золотые бляшки в виде пантер на колчанах из Витовой могилы и Опишлянки. [49] Новые элементы здесь — оформление плеча, концов лап и хвоста в виде голов хищной птицы. Этот мотив, как мы видели, имеется у «пантер» на ножнах томаковского меча. Таким образом, на предметах античного производства, предназначенных для скифов, мотив кошачьего хищника разрабатывается весьма разнообразно и с большим отступлением от исходных образцов. Прежде всего оказываются утраченными основные элементы стилизации морды и туловища животного, остаётся только схема рисунка, свободно соединяются и комбинируются различные варианты позы, изменяется основной принцип построения фигуры. Главной целью становится не образ животного, а декоративное оформление предмета, и этому подчиняется использование различных вариантов мотива. В чисто орнаментальную композицию превращено, например, изображение свернувшегося в клубок льва на бронзовой бляшке из 4-го Семибратнего кургана.

|

|

Рис. 8. Изображение кошачьего хищника на бронзовых предметах греческого производства конца VI — начала V в. до н.э.1 — из кургана у с. Опишлянка; 2 — из кургана у аула Шунтук на Кубани; 3 — из кургана у с. Гавриловна на Псле; 4 — из кургана 482 у с. Басовка; 5 — на бронзовой бляхе из Ольвии.(Открыть Рис. 8 в новом окне) |

Рис. 9. Изображения львиных хищников на скифских бронзовых предметах V в до н.э.1 — из кургана №400; 2 — из кургана №401 у с. Журовка; 3 — из четвёртого Семибратнето кургана; 4 — из Золотого Симферопольского кургана; 5 — из кургана №401 у с. Журовка.(Открыть Рис. 9 в новом окне) |

Изображения кошачьего хищника, основанные на использовании и переработке раннескифских образцов греческими мастерами, существовали сравнительно недолго и к середине V в. до н.э. практические вышли из употребления. С начала V в. до н.э. получили широкое распространение новые варианты изображений львиных хищников, не связанные с древней местной традицией и знаменующие собой новую струю в развитии скифского искусства. К этой серии относятся прежде всего львиные головы в профиль (рис. 9, 1, 2) и в фас (рис. 7, 2; 8, 2), встречающиеся на бронзовых и костяных бляхах. Классическими образцами львиных головок в профиль могут служить бронзовые бляхи из курганов №400, 401, «Г» у Журовки, №4 у с. Берестняги. [50] Отчётливо переданы видовые признаки животного (лев или львица). Этот мотив не имеет ничего общего с архаическими изображениями кошачьих хищников. Если обратиться к прошлому скифского искусства, то они, несомненно, ближе к изображению львиных голов в сценах геральдически сопоставленных львов урартийского или ионийского вариантов.

Очевидно, возрождению и самостоятельному развитию этого мотива у скифов V в. до н.э. способствовало влияние греческого искусства, где аналогичные варианты львиных головок были распространены на предметах

прикладного искусства и вазовой живописи. [51] Не случайно бронзовые и резные из кости львиные головки аналогичного стиля, а также литейные формы для отливки львиных фигур или головок были найдены на территории античных городов (Ольвия, Мирмекий, Пантикапей) и их ближайшей периферии (Широкая Балка, Аджигол). [52] В погребении V-IV вв. до н.э. из кургана №20 у Холодного Яра найдена вырезанная из кости головка льва, представляющая предмет античного (как полагают, ольвийского) производства. [53]

Рис. 10. Изображения свернувшегося в кольцо волчьего хищника на скифских бронзовых бляхах V в. до н.э.

1 — из кургана в окрестностях Симферополя; 2, 3 — из кургана №499 у с. Басовка.

(Открыть Рис. 10 в новом окне)

Другим вариантом данного мотива является изображение львиных головок в фас. Подобные изображения известны на ножках томаковского меча, на скифских бронзовых бляхах V в. до н.э. (рис. 7, 2; 8, 2). В раннескифское время этот мотив неизвестен. Истоки его легко обнаружить в греческом искусстве на многочисленных образцах вазовой чернофигурной живописи, где постоянно встречаются изображения львиц с телом в профиль и повёрнутой в фас головой. [54] Изображение головки львицы в фас встречается в чернофигурной аттической росписи в качестве эмблемы, ук-

решающей щит греческого воина (рис. 11). [55] В этом вопросе мы разделяем точку зрения К. Шефольда, полагавшего, что изображения львиных головок в скифском искусстве V в. до н.э. навеяны греческим влиянием. [56] Вырезанная из слоновой кости головка льва в фас в стиле древневосточного искусства найдена, как известно, в кургане из окрестностей Шполы вместе с предметами раннескифского типа. [57] Очень близкая по стилю головка из слоновой кости была обнаружена на Фасосе в слое VII в. до н.э. [58] В появлении этого мотива у скифов в V в. до н.э. немалую роль могло играть также влияние искусства ахеменидского Ирана.

В конце VI — начале V в. до н.э. сравнительно короткое время бытовала группа изображений львиных хищников с туловищем в профиль, выполненным в выпуклом рельефе, и головой, повёрнутой в фас, выполненной в круглой скульптуре. Таковы фигура львицы из Золотого Симферопольского кургана и бронзовые налобники из курганов у с. Макеевка и Журовка (рис. 9, 4, 5). Львица из Золотого кургана, вероятнее всего, изделие греческого мастера. Вопрос о сложении этой группы изображений недостаточно ясен. Весьма возможно, что данный мотив перенесён в бронзовое литьё с греческой вазовой живописи. С другой стороны, изображение львиных фигурок в подобном ракурсе имеется среди деревянных скульптур Пазырыка. [59]

Сравнительно небольшую, территориально замкнутую группу второй половины V в. до н.э. составляют бронзовые бляхи и псалии с изображением фигур львиных хищников с «вывихнутым» туловищем. Они встречены пока лишь в Семибратних курганах (рис. 9, 3). Здесь, в Таманской части Боспора, существовал, по-видимому, особый художественный центр бронзового литья, отличавшийся изощрённой вычурностью изделий. Произведения этого центра были широко распространены на Кубани, Керченском полуострове, проникали в Причерноморскую Скифию (бронзовые предметы конской узды из кургана у Верхнеднепровска). [60]

Рис. 11. Львиная головка на щите греческого воина (вазовая роспись).

(Открыть Рис. 11 в новом окне)

Возможно, что появление этого варианта изображений львиного хищника в искусстве V в. действительно, как полагает Н.Л. Членова, связано с влиянием ахеменидского Ирана и в этом отношении является отголоском более ранних древневосточных традиций. Но более вероятно, что здесь можно видеть влияние искусства народов Алтая, Сибири, где в этот период изображения животных с «вывихнутым» туловищем были особенно широко распространены. Так или иначе, это возрождение восточной традиции, в её ионийско-греческом или ирано-персидском варианте, не имеет отношения к начальным истокам скифского звериного стиля. Это явление вторичное, связанное с конкретной исторической ситуацией и культурными взаимоотношениями, сложившимися в Скифии конца VI и V в. до н.э. В начале V в. до н.э. появляется новый образ свернувшегося в кольцо хищного зверя, выполненный в той же манере и в той же кольчатой ажурности, что и ранние изображения подобного рода. Однако вид животного изменился. Вместо кошачьего хищника с округлыми формами, кольчатыми лапами и хвостом в эту схему вписан хищник собачьей породы, скорее всего волк с длинными, прижатыми к затылку ушами, вытянутой мордой, хищно

оскаленной пастью, худым поджарым туловищем и большими тяжелыми лапами. Расположение лап такое же, как и у кошачьего хищника: передняя — под шеей, задняя поджата под туловищем, когтистые лапы переданы поперечными рубчиками, конец хвоста — у основания морды. Подобные изображения встречаются преимущественно на бронзовых бляхах конской узды в комплексах V в. до н.э. (Курган Кулаковского у Симферополя, курганы №8, 12 группы Частых, №491 у ст. Макеевки, №2 у с. Волковцы, №499 у с. Басовка, №398 у с. Журовка и др.) [61] (рис. 11, 1-3).

Формальное сходство между ранними и поздними вариантами изображений хищника, свернувшегося в кольцо, настолько велико, что ряд исследователей (Э. Минз, М.И. Ростовцев, С.И. Киселёв, К. Шефольд) не делают различий между этими двумя мотивами, объединяя их в одну группу, хотя по существу они глубоко различны.

На отличие зоологического вида животных обратил внимание Г. Боровка, но поскольку он считал, что скифский звериный стиль имеет местное северное происхождение, он представлял себе, что образ кошачьего хищника у скифов сложился на основе изображения медведя или волка в искусстве северных, ананьинско-сибирских народов, трансформируясь под воздействием южного влияния. [62] При этом он явно не учитывал хронологического соотношения изображений свернувшихся животных в искусстве скифов, народов Средней Азии и Сибири.

Мотив зубастого хищника — волка или собаки — не характерен для раннескифского искусства и появляется здесь сравнительно поздно. Корни его ведут в Прикамье, Поволжье, Приуралье, в область ананьинской и савроматской культур. Изображение волчьего хищника встречается здесь на обушках бронзовых культовых топориков, на костяных и подражающих им бронзовых клыках-амулетах, на бронзовых крючках от пояса или колчана, на костяных рукоятках и т.д. [63]

Что касается мотива волчьего хищника, свернувшегося в кольцо, то К.Ф. Смирнов полагает, что он сформировался в культуре савроматов на основе преобразования и переработки образа хищника кошачьей породы и замены его животным местной фауны. Из савроматского Поволжья и Приуралья этот мотив проник на Восток, в Западную Сибирь и на запад — в Северное Причерноморье. [64]

Вопрос о том, где впервые произошло переоформление этого образа — у савроматов или у племени ананьинской культуры представляется нам не вполне ясным. Возможно, что переработка южного мотива кошачьего хищника в хищника волчьей породы произошла раньше в среде более северных народов, где данный мотив был более исконным. Однако несомненно и то, что уже во второй половине — конца VI в. этот мотив становится одним из излюбленных в искусстве савроматов. Появление в Скифии изображений волчьего хищника, свернувшегося в кольцо, а заодно с ними костяных и бронзовых клыков-амулетов, бронзовых блях с изображением зубастого хищника связано с влиянием, идущим со стороны савроматского мира. Очевидно, под этим же воздействием указанные мотивы в аналогичных вариантах появились и у племён тагарской культуры V в. до н.э.

B.A. Illinskaia

L’image du carnassier félin dans la période initiale de l’art scythique. ^

Résumé

Pour étudier les problèmes concernant l’origine du style scythe fauve, il est indispensable d’analyser scrupuleusement ses images essentielles tout en précisant les variantes principales de l’iconographie, les procédés de stylisation, l’aire de distribution et le caractère de modification durant la période postérieure. C’est dans cette optique que nous considérons l’image du carnassier félin qui était le sujet préféré de l’art scythe dans sa première période.

Aux VII-VI siècles avant notre ère, dans l’art des Scythes habitant l’es régions de la Mer Noire les variantes suivantes sont connues de ce motif: fauves héraldiques évaquant des lions se faisant face, fauves félins de race indéterminée soit lovés, soit aux pattes repliés ou baissées. La première de ces variantes est localisée dans les limites de l’aire de propagation de l’art scythe occidental. Son origine est indiscutablement influencée par l’art de l’Ancien Orient. En ce qui concerne les autres variantes, leurs aires de distribution sont comprises entre de vastes limites de zones des steppes eurasiques où elles sont connues depuis le VII siècle avant notre ère. Le caractère particulier de stylisation ne permet pas de lier leur genèse à l’art de l’Ancien Orient. Il serait plus probable de rapporter ces variantes aux éléments anciens du début de l’art scytho-saque d’origine locale.

[1] Количество погребений, открытых у Зивие, точно установить не удалось. Возможно, хищническим раскопкам подверглись не одно, а два погребения.

[2] A. Godard. Le trésor de Ziwiye (Kurdistan). Haarlem, 1950; его же. A-propos du trésor de Ziwiye. «Artibus Asiae», XIV, 3, 1951; R. Ghirshman. La trésor de Sakkez. «Artibus Asiae», XVIII, 3, 1950; R.D. Barnett. The Treasure of Ziwiye. «Iraq», XVIII, 2, 1956; «7000 ans d’art en Iran» (каталог выставки). Paris, 1961, стр. 81-102.

[3] М.И. Артамонов. К вопросу о происхождении скифского искусства. Сб. «Omagiului George Oprescu». Bucuresti, 1961, стр. 42-46.

[4] Б.Б. Пиотровский. Ванское царство, М., 1959, стр. 255; его же. Искусство Урарту. М., 1962, стр. 78-81; его же. Скифы и Древний Восток. СА, XIX, 1954, стр. 156.

[5] R. Girchman. Iran Protoiranier. Meder und Achämeniden. München, 1964, стр. 98-113.

[6] Б.Б. Пиотровский. Ванское царство, стр. 252.

[7] R.D. Barnett. Median Art. «Iranica Antiqua», II (1). Leiden, 1962, стр. 77 сл.

[8] С.С. Черников. Загадка Золотого кургана. М., 1965.

[9] С.С. Черников. Ук.соч., стр. 130.

[10] С.П. Толстов, М.А. Итина. Саки низовьев Сырдарьи. СА, 1966, 2, стр. 152 сл.

[11] Н.Л. Членова. Скифский олень, МИА, 115, 1962, стр. 167; её же. Происхождение и ранняя история племён тагарской культуры, М., 1967, стр. 110 сл.

[12] Н.Л. Членова. Происхождение и ранняя история племён..., стр. 129.

[13] Там же, стр. 129.

[14] М.К. Кадырбаев. Памятники тасмолинской культуры. Сб. «Древняя культура Центрального Казахстана». Алма-Ата, 1966, стр. 375.

[15] В.А. Ильинская. Некоторые мотивы раннескифского звериного стиля. СА, 1965, 1, стр. 86 сл.

[16] Выделение различных вариантов изображений кошачьих хищников в скифском искусстве было предпринято Г. Боровкой (G. Borovka. Scythian Art. London, 1928) и К. Шефольдом (К. Schefold. Der Skythische Tierstil in Südrussland. ESA, XII, Helsinki, 1938). Однако оба автора не учитывают хронологических различий между выделенными группами.

[17] E. Herzfeld. Iran in the Ancient East. London, 1941, стр. 166; Ekrem Akurgal. Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander. 1961, стр. 51, 87; G. Contenau. La civilisation des Hittites et des Hurrites du Mitanns. Paris, 1948, стр. 49, 141, 163.

[18] Б.Б. Пиотровский. Искусство Урарту, стр. 78.

[19] М.И. Максимова. Серебряное зеркало из Келермеса. СА, XXI, 1954, стр. 286, 296.

[20] Е.О. Прушевская. Родосская ваза и бронзовые вещи из могилы на Таманском полуострове. ИАК, 63, Пг., 1917, стр. 48; М.И. Ростовцев. Скифия и Боспор. Л., 1925, стр. 345.

[21] Н.Л. Членова. Происхождение и ранняя история племён..., табл. 31, 33, 34, 35.

[22] Сокровища скифских курганов. В собрании Гос. Эрмитажа. Текст М.И. Артамонова. Л. — Прага, 1966, табл. 65 и 187; И.Д. Марченко. Литейная форма конца VI в. до н.э. из Пантикапея. КСИА АН СССР, 89, 1962, стр. 51.

[23] Разделение изображений кошачьего хищника на свернувшихся и стоящих «барсов» и львов имеются в работе К. Шефольда. Большинство других исследователей скифского искусства не делает этих различий, объединяя эти образы под общей рубрикой «львы» или «кошачьи хищники».

[24] Сокровища скифских курганов..., табл. 21; ОАК, 1908, стр. 118, рис. 168.

[25] М.И. Максимова. Ук.соч., стр. 286, 299.

[26] Смела, II, СПб., 1894, стр. 132, рис. 12.

[27] Сокровища скифских курганов..., стр. 16, рис. 17, табл. 17.

[28] «7000 ans d’art en Iran», табл. XXXVI, XLI, XLIII.

[29] R. Girsсhman. Iran, стр. 123, рис. 172.

[30] С.С. Черников. Загадка Золотого кургана, стр. 60, 61.

[31] С.П. Толстов, М.А. Итина. Саки низовьев Сырдарьи, СА, 1966, 2, стр. 172.

[32] Сокровища скифских курганов..., стр. 16, рис. 16.

[33] П.Д. Либеров. Курган у с. Константиновка. КСИИМК, XXXVII, 1951, стр. 141.

[34] Сокровища скифских курганов..., стр. 12, рис. 7, стр. 13, рис. 9, 11; табл. 35.

[35] Смела, II, стр. 132, рис. 13.

[36] С.С. Черников. Ук.соч., стр. 59.

[37] Там же, стр. 35.

[38] С.И. Руденко. Сибирская коллекция Петра I. САИ. д.3-9. 1962, табл. VI, 1, текст, стр. 31.

[39] Н.Л. Членова. Происхождение и ранняя история племён..., табл. 27, 2, 8.

[40] Там же, табл. 27, 1, 3.

[41] Там же, табл. 27, 18а; табл. 7, 8; табл. 28, 24.

[42] С.С. Чеpников. Загадка Золотого кургана, стр. 120.

[43] В этом легко убедиться хотя бы на примере рассмотренного выше мотива геральдически сопоставленных львов, на примере мотива горного козла с поджатыми ногами и повёрнутой назад мордой, ушастого грифона, быка и оленя на скифских навершиях и пр. В.И. Ильинская. Некоторые мотивы раннескифского звериного стиля. СА, 1965, 1, стр. 86 сл.; её же. Навершия из Майкопского и Новочеркасского музеев. СА, 1967, 4, стр. 295.

[44] R.D. Barnett. Median Art, стр. 80.

[45] Н.Л. Членова. Происхождение и ранняя история племён..., табл. 31, рис. 1, 6.

[46] Там же, табл. 31, рис. 7, 8, 9, 11.

[47] Там же, стр. 127.

[48] В.М. Скуднова. Скифские зеркала из архаического некрополя Ольвии. Сб. «Культура и искусство античного мира», Тр. Гос. Эрмитажа, VII, Л., 1962, стр. 5 сл; Смела, ІІІ, СПб.,1901, табл. XI, 2.

[49] Г.Т. Ковпаненко. Племена скіфського часу на Ворсклі. Київ, 1967, стр. 102, 103.

[50] А.А. Бобринский. Отчёт о раскопках, произведённых в 1903 году в Чигиринском уезде Киевской губ. ИАК, 14, СПб., стр. 11 сл., рис. 13, 23, 32; Смела, III, стр. 96, рис. 45, 46.

[51] E. Gerhard. Griechische Vasenbielder, I, табл. XXVI.

[52] В.Ф. Гайдукевич, С.И. Капошина. К вопросу о местных элементах в культуре античных городов Северного Причерноморья. СА, XV, 1951, стр. 173; Н. Грач. Из раскопок Мирмекия, СГЭ, XX, Л., 1961, стр. 48; И.Д. Марченко. Литейная форма конца VI в. до н.э. из Пантикапея. КСИА АН СССР, 89, 1962. стр. 51; М. Ebert. Ausgrabungen auf dem Gute Maritzin. Praehistorische Zeitschrift, V, Berlin, 1913. стр. 9, рис. 6.

[53] E.Ф. Покpовська. Кургани IV ст. до н.е. біля Холодного Яру поблизу м. Сміли. «Археологія», X, Київ, 1957, стр. 70.

[54] A. Rumpf. Chalkidische Vasen. Berlin — Leipzig, 1927. табл. XXII, XLIV, XLVI, XCI: Erwin Bielefeld. Corpus vasorum antiquorum, I, Berlin, 1959, табл. 3; 4, 3; 6, 1-8, 6.

[55] Там же, табл. 33.

[56] К. Schefold. Der Skythische Tierstil in Südrussland. ESA, XII.

[57] Смела, II, стр. 131, рис. 10, 11.

[58] BGH, LXXXII, 1959 — II, Paris, стр. 775, рис. 1.

[59] С.И. Pуденко. Культура населения горного Алтая в скифское время. М.-Л., 1953, табл. LXIII, 5, 6.

[60] ДП, III, табл. XLIII, 334.

[61] Сводку по этой группе скифских изображений см. В.А. Ильинская. Скифы днепровского лесостепного Левобережья. Киев, 1968, стр. 134.

[62] G. Вorovka. Scythian Art. Нью-Йорк, 1929, стр. 43-50.

[63] А.В. Збруева. История населенья Прикамья в ананьинскую эпоху. МИА, 30, 1952, стр. 138 сл; К.Ф. Смирнов, Савроматы. М., 1964, стр. 223 сл.

[64] Там же, стр. 224, 225.