|

|

|

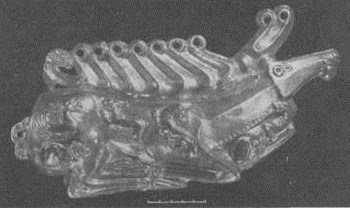

Рис. 1. Нащитная бляха с изображением лежащего оленя.Электр. Куль-Оба.(Открыть Рис. 1 в новом окне) |

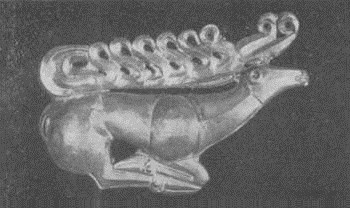

Рис. 2. Нащитная бляха с изображением лежащего оленя.Золото. Станица Костромская.(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

Куль-обская бляха воспроизводит тип нащитного украшения, известного по превосходным образцам VI в. до н.э. из станицы Костромской и Келермеса, вероятно традиционного для определённой группы местного варварского общества. Вот почему перед мастером, создавшим куль-обскую бляху, стояла задача воспроизвести не только сюжет, но и стиль древнего символа. Однако эта задача оказалась для него явно непосильной. Он настолько был далёк от понимания стиля собственно скифского искусства, что сумел передать только некоторые его особенности, да и то в извращённом виде.

Стилистические несообразности куль-обского оленя становятся особенно наглядными при сопоставлении его с таким же нащитным оленем из станицы Костромской (рис. 2). В этом замечательном произведении отличительные признаки скифского стиля представлены в наиболее чистом и, так сказать, концентрированном виде. Олень изображён в профиль с подогнутыми под туловище ногами с наложенными друг на друга копытами. Голова его вытянута вперёд, а огромный рог лежит горизонтально вдоль спины; острое длинное ухо отодвинуто назад и почти прижато к шее. Резко очерченные плечо и бедро дополняются четко изображёнными копытами. Фигура в целом очень жизненна и выразительна. Олень лежит в напряжённой готовности к движению.

Позу костромского оленя, равно как и других представленных в том же виде животных в скифском искусстве, принято считать свойственной не лежащему, а скачущему животному. [3] Но это явное заблуждение, которое легко рассеивается при внимательном рассмотрении этих изображений, а в особенности при сопоставлении их с того же рода изображениями в переднеазиатском искусстве. [4] В искусстве Древнего Востока животные, лежащие с подогнутыми под туловище ногами или чаще всего с одной выставленной вперёд передней ногой, находятся в композициях по сторонам священного дерева или фигуры божества, обычно с повёрнутой назад головой, т.е. в таком положении, которое исключает возможность считать их изображёнными в прыжке. Динамичность образов скифского искусства действительно позволяет предполагать, что, например, костромской олень не лежит, а летит, но из этого не следует, что в самом деле животное представлено в бурном движении, а не только в готовности к нему.

При всём том в изображении костромского оленя много условного и даже орнаментального, поза его определяется декоративным назначением изображения, так как только при таком положении можно было сжать фигуру в компактные, замкнутые контуры. Рог представлен вполне орнаментально, он преувеличенной длины и трактован в виде ряда эсовидных завитков вдоль всей спины животного. Тело моделировано обобщённо — несколькими резко расчленёнными плоскостями; у бедра глубокая условная выемка.

Куль-обский олень изображён в той же позе — с поджатыми ногами и вытянутой головой, с закинутыми на спину преувеличенно большим рогом. Здесь воспроизведены не только мотив, но и та же система стилизации. Тем не менее в манере исполнения этого оленя видна совершенно иная художественная культура, иной подход, вовсе не свойственный скифскому искусству.

Сравнивая костромское и куль-обское изображения оленя, нельзя не заметить стремления художника, делавшего куль-обского оленя, придать ему более натуралистические черты. У костромского оленя изображены только одна передняя и одна задняя нога. Мастер куль-обского оленя не мог примириться с подобной несообразностью и представил его со всеми четырьмя ногами. Около копыта передней ноги у него показано второе копыто, а контур бедра повторяется вторым контуром другой задней ноги. То же стремление к натурализму видно в трактовке плеча и бедра с выемкой: они сглажены и почти лишены контуров. Замечательно также, что вместо прямой спины костромского оленя у куль-обского она вогнутая, что вовсе не характерно для лежащего оленя, но зато свойственно

таким животным, как собака и лев, которых греческое искусство изображало в лежачем положении и формы которых оказались перенесёнными на чуждое грекам изображение лежащего оленя. Из этого следует, что куль-обский олень сделан мастером греком или во всяком случае художником греческой школы. Воспроизводя формы скифского оригинала, этот мастер внёс в него поправки, обусловленные его собственным художественным мировоззрением.

С другой стороны, копируя скифский оригинал и стараясь сохранить его характерные черты, греческий художник обнаружил полное непонимание скифской стилизации. Примером может служить шея у куль-обского оленя. В скифском оригинале шея состоит из двух плоскостей, ребро между которыми имеет легкий изгиб, следующий линии шейных позвонков. В результате получается правдивая и естественная стилизация. Греческий мастер придал шее своего оленя сухую геометрическую форму, сделав прямое ребро посредине. То же самое в изображении рогов. У куль-обского оленя их отростки вырастают непосредственно из спины, тогда как у костромского рога подчёркнуто отдалены от спины и прямая линия их основания образует стержень композиции и играет важную роль в том впечатлении напряженности и готовности к движению, которое производит этот олень.

Куль-обский олень по сравнению с костромским сухой и безжизненный, несмотря на стремление мастера к натуралистической передаче форм животного. Он лишён очарования подлинного искусства, которым привлекает олень из станицы Костромской. Вместе с тем ясно, что его натурализм вытекает не из непосредственного наблюдения художником действительности, а обусловлен другой художественной традицией.

Это же особенно наглядно можно видеть ещё на одной детали, а именно на маленьких фигурках животных, расположенных по телу куль-обского оленя. На его бедре изображён типичный греческий грифон, на туловище — заяц, на плече — лев, а под шеей — собака. Кроме того, последний отросток рога заканчивается головкой барана. Все фигурки выполнены совершенно в духе греческого реалистического искусства и не имеют даже тех элементов скифского стиля, какие частично сохранены в большой фигуре оленя, служащей для них фоном. Они отличаются мягкой моделировкой, не имеющей ничего общего с широкими плоскостями и чёткими рёбрами между ними, приёмами, характерными для скифской стилизации.

Дополнительные изображения на теле куль-обского оленя представляют собой, однако, не привнесение греческим мастером чего-то своего, а воспроизведение характерного, но непонятого им приёма скифского искусства.

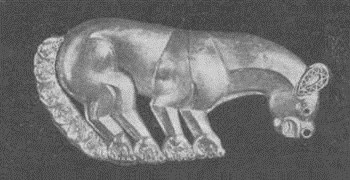

Из Келермесских курганов происходит массивная золотая нащитная бляха в виде фигуры кошкообразного хищника — пантеры (рис. 3). Стилистически она очень близка к костромскому оленю — та же выразительность контура, та же обобщённость моделировки широкими

Рис. 3. Нащитная бляха с изображением пантеры.

Золото. Келермес.

(Открыть Рис. 3 в новом окне)

плоскостями с чёткими, как бы вырезанными гранями и та же жизненность образа, в данном случае представляющего гибкого, лёгкого и вместе с тем могучего хищника с его как бы крадущейся поступью. Тупая морда с оскаленной пастью и короткое торчащее ухо подчёркивают неодолимую силу и злобность зверя. Однако в изображении келермесской пантеры есть и такие элементы, каких нет у костромского оленя: её лапы и хвост трактованы в виде таких же, но маленьких и свернувшихся в кольцо пантер.

В этих дополнительных изображениях животное с длинным, свёрнутым в кольцо, гибким туловищем представлено в профиль, головой вперёд: выступая сбоку, торчит ухо, выше видна резкая выпуклость — плечо маленького зверя, внизу влево такая же выпуклость представляет его бедро. Лапы животного находятся внутри свернувшегося туловища. Такие дополнительные изображения помещены на лапах и на хвосте келермесской пантеры. На хвосте они образуют ряд из шести фигур вдоль него.

Следует отметить, что выпуклость, представляющая плечо свернувшегося зверя, на лапах большой пантеры подчёркнута сильнее, чем на хвосте; здесь эта деталь сглажена. Это не случайность, так как в первом случае плечо свернувшегося зверя одновременно представляет и сустав лапы большой пантеры, а во втором сглаженность его создаёт общее впечатление пушистости хвоста, которое получается благодаря частому повторению кружков со свернувшимся зверем на этой части пантеры.

То же можно сказать и относительно уха, резко выступающего на голове маленького зверя, изображающего одновременно коготь на лапах пантеры и сглаженного на хвосте. Всё сделано отнюдь не случайно,

а с определённым расчётом. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание на то, насколько контур маленьких изображений на лапах совпадает с контуром самих лап. Скифский художник располагает на большой фигуре маленькие дополнительные изображения так, что они не только не затемняют и не искажают образа, а, наоборот, усиливают его и как бы разъясняют его отдельные части.

Превращение той или иной части животного в самостоятельный зооморфный образ играет большую и важную роль в скифском искусстве, но не приводит к появлению тех фантастических существ, которыми богато искусство Древнего Востока. Добавочные изображения в скифском искусстве не лишают основной образ его реалистичности, они лишь подчёркивают его отдельные черты и свойства. Так, например, голова птицы с острым клювом на конце рога оленя показывает, что он быстрый и острый, как птичий клюв; козёл или заяц, вписанный в бедро или плечо животного, говорят, что оно крепкое, как козёл, быстрое, как заяц. Дополнительные изображения в скифском искусстве можно по их значению сравнить с метафорами, какими часто пользуется народная поэзия.

Дополнительные изображения на келермесской пантере органически сливаются с её образом и не только не мешают его восприятию, а, наоборот, усиливают общее впечатление, выявляя наиболее характерные черты зверя. Здесь дополнительные изображения не просто размещены на фигуре животного, а играют определённую роль в раскрытии образа. Мастер куль-обского оленя, использовав один из важнейших приёмов скифского искусства, не понял его сущности и применил чисто внешним образом. Его дополнительные изображения не слиты с основным образом, не дополняют и не разъясняют его, а, напротив, разбивают общее впечатление и снижают его художественную выразительность.

Можно было бы возразить, что для сравнения взяты произведения, относящиеся к разному времени. Костромской олень и келермесская пантера датируются первой половиной VI в. до н.э., тогда как куль-обское изображение относится к IV в. до н.э. Их разделяют два столетия, в течение которых скифское искусство не оставалось неизменным. Это верно. Но дело в том, что куль-обский олень не имеет ничего общего с современным ему скифским искусством и представляет собой воспроизведение не современного, а значительно более древнего скифского образца. Скифское искусство развивалось в сторону орнаментального схематизма, к IV в. оно утратило те черты, которые характеризуют его в раннее время и которые воспроизведены в куль-обском олене.

Скифскому искусству IV в. не свойственны ни высокий рельеф с его свето-теневой живописностью, ни обобщённая трактовка формы широкими плоскостями. Оно становится плоскостным и графичным, а орнаментальный схематизм вытесняет в нём жизненную реалистичность образов. Скифское искусство IV в., известное по находкам, например в поздней-

ших Семибратних или Елизаветинских курганах, [5] так же далеко стоит от куль-обского оленя, как и от произведений раннего скифского стиля. Мастер куль-обского оленя вдохновлялся не современными ему, а древними образцами. При этом он не понял их стилистической сущности, а в совершенно чуждых ему дополнительных изображениях начисто отказался от стилизации и остался верным привычным для него формам греческого искусства.

Не может быть никакого сомнения в том, что воспроизведение древнего скифского оригинала для нащитного украшения было обусловлено заказчиком, который хотел архаизмом своей эмблемы подчеркнуть древность представляемой им династии и свою тесную связь с туземной традицией, а вместе с тем с местным негреческим населением Боспора. Кто был заказчиком и владельцем куль-обского оленя, а следовательно, кто был погребён под курганом Куль-Оба? Это останется загадкой. Одно только несомненно — это был не грек, а «царь» туземного, скорее всего скифского, населения Боспора, которое составляло не только большинство в крымской части этого государства, но в лице тесно связанной с греческими городами эллинизированной аристократии занимало в нём немаловажное положение.

Эта аристократия, срастаясь с верхушкой греческих городов, играла большую роль в их экономической и политической жизни. Будучи в привилегированном положении, она не порывала связей с породившей её туземной средой, а, наоборот, именно в ней находила себе опору. С этой точки зрения куль-обская нащитная бляха в виде оленя приобретает особый интерес. Она представляет собой примечательное явление, характерное не только для греко-скифских отношений, но и для того положения, в котором оказались потомки скифских вождей в условиях античного рабовладельческого государства.

[1] А. Ашик. Боспорское царство, II. Одесса, 1848, стр. 29 и сл.; ДБК, I, СПб., 1854, Введение, стр. XXXII и сл.; OAK за 1859 г., стр. XI; за 1875 г., стр. XXXI; И. Толстой и Н. Кондаков. Русские древности в памятниках искусства, II. СПб., 1889, стр. 85 и сл.; М.И. Ростовцев. Скифия и Боспор. Л., 1925, стр. 376 и сл.; В.Ф. Гайдукевич. Боспорское царство. М.-Л., 1949, стр. 276 и сл.

[2] М.И. Pостовцев. К вопросу о датировке погребений Куль-Обы, Чертомлыка и Солохи. ИАК, вып. 60, 1916, стр. 70 и сл.; К. Schefold. Tierstil in Süd-

(10/11)

-russland. ESA, XII, 1938, стр. 19 и сл.; И.Б. Брашинский. Новые материалы к датировке курганов скифской племенной знати Северного Причерноморья, Eirene, IV, Praha, 1965, стр. 102 и сл.

[3] С.С. Черников. Загадка золотого кургана. М., 1965, стр. 51 и сл.

[4] М.И. Артамонов. К вопросу о происхождении скифского искусства. In: Omagiu lui George Oprescu, Bucureşti, 1961, стр. 31 и сл.; D.J. Wiseman. Götter und Menschen im Rollsiegel Westasiens. Praha, 1958, табл. 10, 21, 22, 50-54, 63, 74, 76, 79, 87, 93, 97.

[5] G. Bovoffka. 1) Kunstgewerbe der Skythen. Geschichte des Kunstgewerbes, I, Berlin, 1928, стр. 137, рис. 3-6, 8-10; 2) Scythian Art. London, 1928, Plate.

М.И. Артамонов

М.И. Артамонов