П.П. Азбелев П.П. Азбелев

К истории седельного декора.

(См. также на academia.edu)

1. Новые копёнские находки. ^

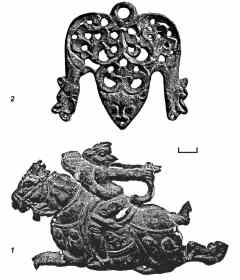

Через посредников ко мне попали фотографии вещей из частного собрания в Абакане — бронзовой бляшки от декоративного седельного набора, исполненной в виде скачущего всадника, и фигурных решм (рис. 1; рис. 2 – 6). По переданным мне словам коллекционера, бляшка в виде всадника найдена близ с. Копёны (Боградский район Хакасии). Обстоятельства находок (как и нынешнее местонахождение вещей) неизвестны. Все предметы до мелочей близки известным копёнским находкам; скорее всего, они и происходят с Копёнского чаатаса (Евтюхова Л.А., Киселёв С.В., 1940) — памятника, знаменитого с XVIII века, ставшего в советское время одним из символов сибирской археологии, а в последние годы, по рассказам местных жителей, облюбованного новыми бугровщиками, не встречающими сопротивления со стороны лиц, чьей обязанностью как раз и является сбережение культурного наследия на местах. Есть сведения о существовании ещё одной фигурной решмы, бляшки в виде облака и комплекта S-образных псалиев «капчальского» типа с дополнительными подвижными кольцами (аналогия: Левашова В.П., 1952, с. 123, рис. 1 – 38); скорее всего, эти вещи, тоже попавшие в какие-то частные коллекции, происходят, как и публикуемые здесь, из разграбленных копёнских могил.

Публикуя эти находки, я должен прежде всего выразить глубокую озабоченность судьбой древностей Минусинской котловины. Дело охраны археологических памятников поставлено у нас, к сожалению, скверно. Размах расхищения историко-культурного наследия ныне таков, что едва ли не превышает объём законных научных раскопок. Нельзя сказать, что правоохранительные органы бездействуют: то и дело из разных городов приходят новости об изъятии незаконно добытых древностей; но в поле охранять памятники некому, и разграбление нашего национального достояния не прекращается, «к великому ущербу исторического знания» (Г.Ф. Миллер).

Порой коллекционеры готовы в той или иной форме предоставлять оказавшиеся у них материалы для изучения — часто, как и в данном случае, анонимно и в виде фотографий; не все коллеги считают возможным использовать в академических исследованиях вещи сомнительного происхождения, но учитывать нужно, с моей точки зрения, все доступные находки, не забывая об особенностях их происхождения. Поддерживая атмосферу нетерпимости к разорению памятников, научное сообщество обязано по мере сил и цивилизовать стремление людей к коллекционированию редкостей; без тех или иных форм сотрудничества с частными собирателями это невозможно.

Скорее всего, публикуемые вещи происходят из т.н. «тайников». Это слово очень неточно, поскольку им обозначают совершенно разные объекты:

1) Жертвенники — ямки с сосудами. В таком контексте были найдены знаменитые копёнские блюда и кубки (Киселёв С.В., 1949, с. 337, табл. LV – 5). Жертвенники по своему месту в ритуале близки ямкам с сосудами, встречающимся около поминальных оградок; в такой же ямке («съеденной» почвообразовательными процессами), всего вероятнее, первоначально находилась и знаменитая «Сверкающая чаша» с могильника Над Поляной. Седельных и сбруйных бляшек в жертвенниках не бывает.

2) Обособленные от погребения кучки инвентаря на площади оград, свойственные более поздним кыргызским памятникам аскизской культуры. Публикуемые вещи старше аскизских, так что речь должна идти об объектах иного рода.

3) Неглубокие ямки-«ячейки» на площади оград чаатасов, содержавшие погребения по обряду трупосожжения на стороне вместе со всадническим инвентарём (как раз из-за малой глубины эти могилы, уцелевшие от бугровщиков XVIII в., и становятся ныне лёгкой добычей преступников, орудующих металлоискателями). Именно в таких ямках на Ко-

(75/76)

пёнском чаатасе были сделаны предыдущие находки и трёхчастных решм, и фигурок всадников («рельефов», как называли их Л.А. Евтюхова и С.В. Киселёв). Всего вероятнее, из такой могилы, одной или нескольких, и происходят публикуемые вещи.

Историко-культурный контекст сбруйных решм и седельных украшений, публикуемых в этом сообщении, восстанавливается с привлечением редких и разрозненных находок, а потому любые суждения неизбежно предварительны. Однако уже сама повторяемость форм и композиций, о которой идёт речь ниже, указывает на существование неких тенденций развития, воплощавшихся в культурных фактах, и в древности-то не массовых, а ныне и вовсе единичных, но оттого не менее значимых для исследователя.

2. Об азиатских пельтовидных формах и их культурном контексте. ^

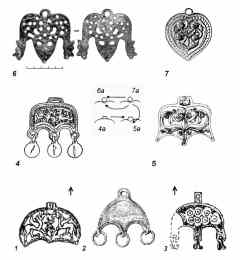

Копёнские фигурные решмы с трёхчастным завершением я уже комментировал в связи с известной увгунтской находкой (Азбелев П.П., 2007а), и здесь лишь суммирую и дополню ранее сказанное о них. Они имитируют (видимо, через ляоское посредство) уйгурские пельтовидные подвески (заимствованные, в свою очередь, с запада) и представляют собой локальный типологический феномен — решмы с листовидной основой, оформленные под трёхчастные «пельты» путём добавления к основе боковых зооморфных лопастей; использовались они как сбруйные или уздечные украшения. Их трактовка может уточняться по мере углубления представлений о ранней (до середины IX в.) уйгурской культуре, о её влиянии на киданей и о позднейших кидане-кыргызских контактах X в.

Обсуждая азиатские пельтовидные подвески, нужно указать и юстыдскую находку из раскопок В.Д. Кубарева на Алтае, найденную с уздечкой и потому интерпретируемую как налобное украшение (Кубарев Г.В., 2005, с. 370; с. 213, табл. 31 – 4; с. 347, фото 21, внизу). Она особенно интересна в сопоставлении с более крупными увгунтской и копёнскими находками (рис. 2). Вместо композиции из противопоставленных животных здесь — лишь симметричный узор из рельефных растительных завитков, перекликающийся с рисунком, вырезанным на седельной луке из той же могилы (там же, с. 214, табл. 32 – 4-5); нет ни подвесок-бубенцов, ни колец для них (это и понятно, учитывая назначение); скоба для подвешивания — почти как в Увгунте, но контур верхнего края подвески оформлен уже «под решму» (рис. 2 – 5-7). Вещь найдена в комплексе с поясным набором из серебряных подквадратных блях без прорезей или скоб для подвесок, с декором из Х-образно состыкованных завитков; бляшки располагались не встык, но равномерно по ремню (Кубарев Г.В., 2005, с. 370; с. 218, табл. 36 – 11; с. 346, фото 18). Эта схема — не кочевническая, во всяком случае, не тюркская; видимо, пояс то ли китайский, то ли сделан по китайскому образцу в те поры, когда мода на имитации катандинских поясов в Китае уже ушла, но выносные скобы для подвесок ещё не появились, т.е. во вторую половину танской эпохи. В той же могиле, среди прочего, — удила с большими кольчатыми псалиями.

Публикатор (Кубарев Г.В. 2005, с. 51) указал юстыдскому набору как аналогию пояс с ромбическими бляшками, изображённый на хараямском изваянии (Кубарев В.Д., 1995, с. 161, табл. I – 1), но там, как ясно в сравнении с афрасиабским живописным изображением пояса, аналогичного хараямскому (Яценко С.А., 2009, с. 336, рис. 23 – 23), бляшки не квадратные, а квадрифолические, близкие кудыргинским находкам (Гаврилова А.А., 1965, табл. XXIV – 5 и т.п.); это ранний сложносоставной тип, чаще сопутствующий круглобляшечным наборам, но изредка выступающий и отдельно. Это совсем не то, что бляшки в виде простого орнаментированного квадрата, и размещались они на ремне иначе. Поэтому юстыдский пояс с хараямским сравнивать нельзя. Точнее и интереснее классификационное объединение юстыдского пояса с набором из кург. Ташанта III, 10 (Кубарев Г.В., 2005, с. 367; с. 195, табл. 13 – 10). Сверх замеченного публикатором, нужно отметить, что планиграфическое соотношение курганов Ташанта III, 10 и Юстыд XII, 29 с могильниками, в составе которых они находились, одинаково — в северной части, примерно в полусотне метров к востоку от основной цепочки (ср. там же: с. 190, табл. 8 vs с. 202, табл. 20); далее, в обоих этих курганах найдены большие кольчатые псалии, т.е. практически уже трензеля (там же: с. 192, табл. 10 – 1 vs с. 213, табл. 31 – 8) – при некоторых технологических различиях удил выглядели эти уздечки одинаково. Очевидны отклонения обеих этих могил от тюркского стандарта, а их сближение между собой одно-

(76/77)

временно по планиграфии, по композиции поясов и по внешнему виду уздечек явно не случайно. Оно важно, предполагаю, прежде всего для выяснения облика государственной культуры уйгуров, но подробный разбор связанного круга вопросов увёл бы слишком далеко от основной темы этой работы.

По совокупности фактов и с учётом того, что известно об азиатских пельтовидных лунницах, курган Юстыд XII, 29 следует отнести к уйгурскому периоду, т.е. ко второй половине VIII — первой половине IX вв., а то и позже. Это моложе, чем вышло по результатам радиоуглеродного анализа (663-744 гг. — Кубарев Г.В., 2005, с. 139). Но пояс из этой могилы, как уже сказано, китайского облика, тогда как предложенный публикатором интервал — это время Второго каганата, когда китайские пояса следовали тюркским стандартам, а не наоборот. Большие кольчатые псалии — заведомо поздний тип; публикатор пытается снять это противоречие ссылкой на кокэльские находки (там же, с. 122), но аналогии в памятниках древнетюркского круга явно предпочтительны. Таким образом, радиоуглеродная дата идёт вразрез с хронологией поясов и узды. Надо заметить, что системные типологические даты раннесредневековых азиатских памятников вообще надёжнее разрозненных и часто плохо публикуемых радиокарбонных датировок. Дата обсуждаемого комплекса приведена одной строкой в таблице, из которой нельзя понять, откуда именно взяты и насколько качественны были использованные образцы, не описана «кухня» анализа — а значит, невозможно оценить, достоверны ли выводы. Это общая проблема безоглядного привлечения естественнонаучных методов в археологической медиевистике. К счастью, положение постепенно меняется — ср., например, образцовое по обстоятельности исследование оглахтинских материалов (Панкова С.В. и др., 2010).

Юстыдская находка подчёркивает отличия исходных пельтовидных форм от их позднейшего копёнского «эха» и подтверждает, что между уйгурскими (VIII-IX вв.) и кыргызскими (второй половины Х в.) формами следует искать промежуточные, скорее всего киданьские. Показательно соотношение трёхчастных подвесок и листовидных решм по комплексному признаку «форма ушка + оформление верхнего края» (рис. 2 – 4а-5а-6а-7а): кыргызская форма ближе к листовидным решмам, чем к пельтовидным подвескам. По сути, копёнская вещь показывает, как инородный тип, в уйгурское время ещё чужой для культур древнетюркского круга, со временем был ассимилирован азиатским типологическим контекстом и породил гибридную форму, причём совершенно локальную.

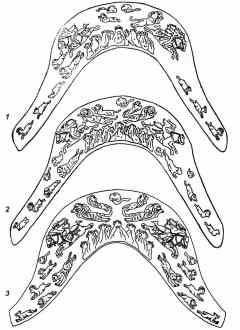

Что же до предполагаемого киданьского посредства и шире — кидане-кыргызских связей, то здесь главный вопрос состоит в вещеведческом подтверждении исторически очевидного направления влияний от киданей к кыргызам (а не наоборот). Систематизация и типологическое изучение ляоских вещей, по примеру разработки позднекыргызского материала (Длужневская Г.В., 1994), ещё впереди; приведу лишь одно сопоставление (рис. 3). В позднекыргызском декоре нередки рельефные изображения животных на предметах фурнитуры. Среди прочего, встречается необычный для Южной Сибири образ свернувшегося (как бы спящего) хищника. Ничто в более раннем местном материале не ведёт к появлению этого образа, зато в ляоских находках есть замечательные по исполнению каменные подвески, одна из которых изображает медведя в точно такой же позе (Schätze der Liao, 2007, S. 286-287, Kat. 78 [ фото ]). Даже без глубоких дополнительных сопоставлений видно, что тип, представляемый ляоской бляшкой — наиболее вероятный источник соответствующей инновации в кыргызском материале. Это нельзя считать строгим доказательством направления кидане-кыргызских аналогий (нефритовую подвеску публикатор относит к XI в.), но такие сопоставления подсказывают, где искать дальше; в данном случае это межкатегориальные сопоставления в области декора.

Предложенное С.В. Киселёвым (1949, с. 349) сравнение волчьих морд с боковых лопастей копёнских подвесок «с аналогичными изображениями на минусинских бронзах тагарского времени» вряд ли имеет такое «большое значение для выяснения основ звериной орнаментации в кыргызском искусстве», как это казалось автору. Столько же оснований сравнить их, скажем, с пазырыкскими войлочными седельными подвесками (Руденко С.И., 1960, с. 82, рис. 48), но при всех таких сравнениях нужно говорить, скорее, не о стилистическом единстве (в деталях кыргызские изображения как раз отличны от «аналогий» скифского времени), а лишь о том, что изображён один и тот же зверь. Указать

(77/78)

копёнским пельтовидным решмам непосредственные прототипы — как морфологические, так и иконографические — пока нельзя по недостатку материала.

Но важнее всего другое: в общей массе сбруйных украшений позднетюркского и предмонгольского времени сложнофигурные копёнские решмы так и остались уникальным явлением — без какого-либо типологического наследия.

3. Ранние этапы истории седельного декора. ^

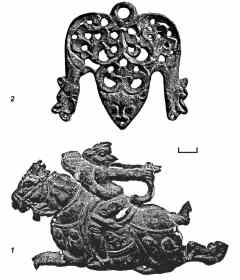

О копёнских «всадниках» написано куда больше, чем о трёхчастных решмах; есть разные варианты реконструкций сцены, составленной из фигурных бляшек на передней луке парадного седла (рис. 5; Евтюхова Л.А., 1948, с. 50, рис. 87-88; Грязнов М.П., 1961, с. 20, рис. 7), но все они едины в общей трактовке сюжета — это конная охота. Копёнские «рельефы» уникальны, но по разным признакам — сюжетным, композиционным, стилистическим, технологическим — они включены в обширную систему как синхронных, так и диахронных историко-культурных связей (рис. 4), некоторые из которых я и прокомментирую ниже. Речь пойдёт об истории сюжета и композиции седельного декора; технологический аспект (истоки «монтажа» сюжета из отдельных бляшек) здесь не рассматривается, это особая тема.

Ранние сёдла, известные по пазырыкским находкам, были украшены: по бокам — симметричными аппликациями, изображающими обычно «сцены терзания», и с торцов — парами симметричных деревянных блях с фигуративной резьбой (либо орнаментальными кожаными «бляшками», тоже симметричными). Дальнейшее изменение декора происходило в тесной связи с усовершенствованиями конструкции седла, которые, в свою очередь, были вызваны обстоятельствами технологической истории.

В гунно-сарматскую эпоху благодаря развитию металлургии железа широко распространился цельнометаллический доспех, железный панцирь; это требовало новой конструкции седла, добавления к традиционной сдвоенной подушке деревянного каркаса — ленчика из продольных полок, спереди и сзади скреплённых арочными луками (рис. 4 – 1а-2а) Жёсткие луки обеспечивали устойчивость посадки всадника-катафрактария с чуть ли не удвоенной массой и, значит, инерцией, а полки седла распределяли нагрузку, оберегая конский хребет. Для истории декора наиболее важно, что из-за этих усовершенствований изменились очертания и структура декорируемой поверхности: вместо пары раздельных симметричных блях теперь можно было (а значит, и следовало) украшать сплошную арочную луку. Соответственно, стали неизбежны перемены и в декоре.

Основой композиции оставалась симметрия центральных элементов, но теперь из всего разнообразия персонажей, известного по пазырыкским находкам, луки украшали только хищники или фантастические существа: кудыргинские тигры, перещепинские львы, шиловские драконы (трактовка шиловского фрагмента с драконами как центрального, конечно, предположительна и основана в том числе на обсуждаемой здесь системной интерпретации). Новый декоративный канон предусматривал лишь общую идею и схему декора, но не предопределял его в мелочах, зависевших, видимо, от малоизученного конструктивного разнообразия сёдел этого времени.

Новое изобразительное поле на луке заполняли либо сплошь орнаментальными элементами, либо добавляя к традиционным симметричным композициям батальные и охотничьи сцены. Батальные ярче всего представлены фрагментированной шиловской находкой, охотничьи — знаменитой кудыргинской накладкой с резными миниатюрами, экспонируемой ныне в 32-м зале Эрмитажа. Эти вещи не раз комментировались; здесь важен вопрос о том, почему на луки попадали сюжеты именно этих групп.

4. Ранние батально-охотничьи сцены у кочевников. ^

На первый взгляд, вполне естественно, что всаднические принадлежности украшались теми сюжетами, которые отражали главнейшие занятия хозяев — а именно война и конная охота были основными и близко связанными областями самореализации всадников. Но логика развития декора была не столь прямолинейна.

В скифскую эпоху батально-охотничьи сюжеты, ещё редкие у кочевников, никак не ассоциируются с седлом. Их место (когда его можно выяснить из материала) — на поясе,

(78/79)

причём они, как и другие сцены с участием человека, не входили в число «классических» сюжетов звериного стиля, и пришли только по мере развития сношений кочевников с осёдлыми народами. Сюжеты многофигурных композиций, украшавших поясные бляхи этой эпохи, с лёгкой руки М.П. Грязнова (1961) принято связывать с ранними формами героического эпоса; не углубляясь в интерпретирование, подчеркну лишь эпизодическое присутствие здесь, среди прочего, и батально-охотничьих сцен. Это верно и для ажурных блях из золота, и для их дешёвых (по материалу, но не по уровню художественного мастерства) соответствий из рога или кости; вершиной развития этих тенденций нужно считать даже не золото, а знаменитые Орлатские миниатюры — уже позднесарматского времени, один из позднейших и лучших памятников этой традиции (рис. 4 – 5).

Замечу, отступив от основной темы, что моя позиция по дате Орлатских миниатюр, высказанная в начале 90-х гг. в кратких тезисах (Азбелев П.П., 1992а; Азбелев П.П., 1992б; [выпала третья ссылка: 1992г,] с. 49), к сожалению, оказалась искажена в изложении некоторых коллег: мне приписали «позднюю» (III-V вв.) дату рисунков и синхронизацию по неточным аналогиям орлатских и тепсейских миниатюр (например, Ilyasov J.Ya., Rusanov D.V., 1997/98, pp. 129-130). Но применительно к орлатским рисункам я говорил лишь о позднесарматском времени без уточнения веков. Это близко к позиции Б.А. Литвинского, датировавшего изображения III веком н.э. (Литвинский Б.А., 2002). К III-IV или III-V векам, как я и отмечал, нужно отнести не сами миниатюры, а в целом могильник, но главное — культурные связи, отразившиеся в сходстве тепсейских и орлатских «рыцарей». Такая хронология следует из соотношения дат Орлатского комплекса (позднесарматского времени) и таштыкских склепов Тепсея, где были найдены планки с резными рисунками (не ранее второй половины V, скорее VI-VII вв.). Орлатские и тепсейские миниатюры представляют разнокультурный и разновременный взгляд на носителей одной и той же традиции, бытовавшей несколько веков, и потому, естественно, сильно отличаются в деталях: «таштыкцы», обладая собственным своеобразным художественным стилем, и не могли изображать катафрактариев точно так же, как сами «орлатцы», да и хронологический разрыв не мог не сказаться на облике реалий. Всё это имеет отношение уже не к дате самого Орлатского могильника, а к судьбе носителей представляемой им культуры, время существования которой, конечно, шире, чем дата одного памятника и тем более миниатюр, история которых до археологизации нам неизвестна — как и то, следовал ли резчик палеоэтнографической реальности или более раннему изобразительному образцу.

Батально-охотничьи сюжеты, воспринятые кочевниками от осёдлых торгово-земледельческих культур, несли идею поединка, борьбы и победы. Вряд ли можно сомневаться, что она обретала у степняков черты развитой идеологии подвига, боевого на войне и охотничьего в мирное время. Знаковая роль и традиционная морфология поясных принадлежностей, как видно по тем же Орлатским пластинам, были идеальной средой воплощения этой конкретизированной идеологемы. Но в последующий период (именуемый в азиатской археологии предтюркским временем) не только охотничьи и батальные сюжеты — почти весь фигуративный декор уходит с поясов, уступая место орнаменту. Тому были вполне определённые причины.

5. Феномен кудыргинской накладки. ^

Одним из важнейших изобретений последних веков до н.э. была, как известно, язычковая пряжка. Её появление стало возможно, как и в случае с панцирем, благодаря развитию металлургии железа: возраставшее качество металла позволяло делать из него мелкие и тонкие, но прочные вещи, в том числе и состоящие из подвижных трущихся деталей – таковы и язычковые пряжки. Не уходя в разбор их истории, отмечу лишь одну тенденцию, вызванную этим новшеством: сужение поясных ремней (сравнивая среднюю ширину поясов скифской и древнетюркской эпох – примерно вдвое). Следом «мельчает», становится тоньше и декор, но вот для красивых, подробно разработанных многофигурных композиций на узких раннесредневековых поясах уже просто физически не оставалось места. В древнетюркскую эпоху лишь изредка на самых роскошных поясных принадлежностях бывают отдельные фигурки конных лучников или зверей, сцепившихся в схватке либо просто изображённых отдельно или попарно (Левашова В.П., 1952, с. 122, рис. 1 – 2; Савинов

(79/80)

Д.Г., 1982, с. 110, рис. 7; особенно хороши вещи из Внутренней Монголии: Findley C.V., 2005: p. 46, foto 1-3. Поясной набор, приведённый К. Финдли,

состоит из накладок и щитков с рельефными изображениями, не только стилистически, но и, похоже, технологически «родственными» копёнским «рельефам»; к сожалению, по недоступности вещей проверить это я не могу). Сложных многофигурных композиций на поясах уже не размещали, а основой декора массовой ременной фурнитуры стали растительные мотивы, проникшие в кочевую среду с продукцией среднеазиатских, восточнотуркестанских и, видимо, китайских торевтов. Так что раннесредневековый «степной орнаментализм», заменивший собою фигуративный декор предшествующих эпох, в некоторой степени был предопределён и технологически.

Вместе с тем, как показывают находки, заказчики и мастера не всегда были готовы отказаться от идеи украсить парадное снаряжение многофигурной «картиной». Решение, как видно из памятников, было найдено простое и чисто всадническое: поясной декор сместили туда, где декорируемое пространство не сокращалось, а увеличивалось — на конскую сбрую. «Поясные» по происхождению многофигурные композиции оказались на луке седла. Учитывая пространственное соотношение передней луки и пояса у всадника, сидящего верхом, это не было столь уж радикальным изменением: область размещения декора в целом оставалась на уровне пояса. Образовывалась композиция, объединяющая доминантную пару статичных фигур и динамичную, полную движения многофигурную картину охоты или баталии.

О поясных традициях предшествующих эпох напоминает и отбор персонажей для центральной симметричной композиции — на поясах скифо-сарматской традиции обычны симметричные изображения хищников или их голов (рис. 4 – 4). Очевидно, именно поэтому на кудыргинском седле оказались симметричные фигуры тигров, а на перещепинском – львов (рис. 4 – 2, 7). При таком взгляде становится понятно, откуда на шиловских пластинах появились симметрично противопоставленные драконы (рис. 4 – 6) — этот персонаж азиатского бестиария, начиная с хуннской эпохи, стал часто появляться на поясных пластинах и у кочевников, и в Китае, и в Корее, наряду с хайма и другими фантастическими тварями. Вряд ли следует искать в разнообразии «седельного бестиария» прямое отражение мифологизированной социальной иерархии (см., напр.: Комар А.В., 2001, С. 26-28). Учитывая разброс находок, лучше считать это следствием сложного компонентного состава древнетюркских культур (см. об этом: Савинов Д.Г., 1998; исходя из выводов этой важнейшей работы, тигры и львы раннесредневековых сёдел — скорее наследие скифского субстрата, драконы — хуннского).

Перенос поясного декора на седло в раннетюркское (кудыргинское) время сопровождается на Алтае ещё одним процессом «межкатегориального смещения», по сути своей аналогичным и даже усугубляющим замеченную тенденцию: если в целом в зоне влияния ранних тюрков во второй половине VI — VII вв. геральдический стиль расцветает на поясной фурнитуре, то кудыргинская «геральдика» — сплошь уздечная.

Сравнивая древнейший седельный декор с раннесредневековым кудыргинским и шиловским, нужно обратить внимание на то, что, во-первых, речь идёт не о локальном, а о более широком процессе «межкатегориального смещения», проявлявшемся в разных культурах и на конструктивно разных вещах, то есть седельный декор развивался хотя и в зависимости от конструктивного развития седла, но не вполне синхронно с ним.

А во-вторых, нельзя не заметить, что батально-охотничья тематика, в сущности, заняла место «сцен терзания», ранее украшавших по бокам пазырыкские сёдла и поясные пластины-пряжки Сибирской коллекции Петра I. Вряд ли это было обусловлено лишь указанными технологическими обстоятельствами: здесь проявляется закономерность, общая для всей степной изобразительности. Изменения в структуре «сюжетного пространства» декоративно-прикладного искусства кочевников как раз и сводятся к тому, что борьба зверей, в скифскую эпоху едва ли не главный сюжет, в течение гунно-сарматского времени была если не замещена, то изрядно потеснена сценами с участием человека. Батально-охотничьи сюжеты новыми средствами, освоенными в ходе взаимодействия кочевых и торгово-земледельческих культур, выражали те же идеи, что когда-то — «сцены терзания», но уже не символически, а конкретизированно, не языком звериных мифологем, а предметно-реалистически.

(80/81)

Лишь таким образом может быть объяснён композиционный феномен кудыргинской миниатюры. Её появление было подготовлено развитием как технологий, так и декора, и маркировало становление новых форм кочевнического мировоззрения, обусловленных широкими связями кочевых и осёдлых народов.

Широта этих связей лучше всего видна в системе иконографических аналогий кудыргинским гравировкам. Уже не раз указывались иранские параллели изображениям тигров; можно добавить, что некоторые черты, точнее — изображения реалий — имеют и китайские истоки. Речь об обычной для древнетюркской эпохи палеоэтнографической детали — стрижке конской гривы. Чаще всего это три низких и довольно широких треугольных выступа, но на ранних памятниках — кудыргинской накладке и знаменитом утраченном валуне из того же могильника — эти зубцы тонкие, и сильно наклонены вперёд.

Сама по себе идея украсить конскую гриву особой стрижкой и фиксирующими её нагривниками обычна для кочевников, но гривы древнетюркской эпохи отличаются и от более древних пазырыкских, и от приаральских, известных по орлатским миниатюрам и петроглифам, и от всех остальных тем, что «зубцов» всегда три. Это — очень устойчивая черта, и источник её, кажется, может быть выяснен. Относительно ранние среди тюркских кудыргинские изображения поразительно сходны с распространёнными в предшествующую эпоху в Китае фигурками фантастических существ вроде быка с тремя шиповидными рогами на загривке, всегда склонёнными вперёд. Это, видимо, особая мифическая разновидность носорога си / xi (в китайском понимании размещение рога именно на носу не акцентируется, зато в составе соответствующего иероглифа есть ключ «бык»; благодарю за синологическую консультацию А.Б. Старостину); глиняные фигурки таких зверей встречаются в гробницах эпохи Троецарствия — Шести династий; их называют «стражами гробниц». Такие фигурки хранятся в ряде китайских музеев и частных коллекций, у нас — в Эрмитаже (ГЭ ОВ ЛК-1); в Британском музее есть такая фигурка (№ OA-1936.10-12.24) с остатками нарисованного краской седла — эта деталь подтверждает правильность предложенного сопоставления (осмотреть эрмитажный экземпляр и фотографию лондонской статуэтки я мог благодаря любезности Т.Б. Араповой, которой приношу свою сердечную благодарность).

Есть указания на то, что ассоциация лошади с мифическим «носорогом», с его иной разновидностью, отличающейся размещением рогов не на загривке, а на хребте, проявлялась в рисунках южносибирских племён и раньше. Речь об известном оглахтинском петроглифическом изображении коня с тремя вертикальными штрихами на спине (Советова О.С., 2005, с. 19, рис. 3). О.С. Советова уже сравнивала эти «зубцы» с конскими гривами (1987, с. 141); позже она вслед за К.В. Вяткиной решила, что так обозначены «рудиментарные крылья» (Вяткина К.В., 1961, с. 191; Советова О.С., 2005, с. 44), но крылья не изображали по три, так что сопоставление трёх оглахтинских отростков на конском хребте с тремя рогами-шипами на спине у фантастического китайского «носорога», полагаю, более основательно. Вместе взятые, китайско-оглахтинские и китайско-кудыргинские параллели дают основание считать, что в каждую эпоху эта ассоциация актуализировалась — и материализовалась в древнетюркском «стандарте» стрижки конских грив.

Возвращаясь к седельному декору, нужно заметить, что кудыргинская композиция — сложная, механически объединяющая совершенно разные сюжеты, эклектичная и, несомненно, семантически многослойная — не могла стать устойчивой нормой. Изделий, украшенных таким образом, не могло быть много, и археологическая практика подтверждает это: в нашем распоряжении лишь единичные общеизвестные находки. Тем выше исследовательская «нагрузка» на них. Кудыргинская миниатюра, на которой сошлись пути развития нескольких категорий кочевой культуры, одновременно служит и точкой разделения дальнейшей истории фронтального декора сёдел на два направления. Именно в этом разделении — ключ к пониманию копёнских седельных наборов.

6. «Магистральная» и «маргинальная» линии развития седельного декора. ^

Основное, «магистральное» направление развития седельного декора (рис. 4 – 1-3, 6, 7) представленное большинством известных находок, продолжает древнюю традицию разнообразных, но всегда симметрично противопоставленных доминантных фигур. Она просуществовала очень долго — её проявление мы видим, среди многих примеров, в из-

(81/82)

вестных цельнометаллических накладках на луки седла из разрушенной могилы у с. Терпение, где противопоставляются, однако, уже не хищники, а лошади и зайцы (рис. 4 – 3). Последнее особенно интересно: появление зайцев среди персонажей седельного декора — несомненное следствие переноса на сёдла охотничьих сцен, в которых особая роль издревле отводилась именно зайцу — причём, как показал Б.А. Литвинский, не объекту охоты, а лишь независимо присутствующему здесь персонажу. Примеры, собранные Б.А. Литвинским (2002, с. 202-206), не имеют отношения к седлу; но к его перечню нужно добавить и кудыргинскую накладку (где заяц – рис. 4 – 2б – композиционно приурочен к одному из симметрично противопоставленных тигров), и шиловские миниатюры (где зайцы размещены непосредственно рядом с драконами, рис. 4 – 6); в обоих случаях особое положение зайцев очевидно; и наконец, на луке из с. Терпение зайцы стали и вовсе основными фигурами. Таким образом, хотя и пунктиром, по немногим вещам, но прослеживается превращение одного из специфических персонажей сцен охоты в элемент центральной композиции седельного декора, симметризированной в продолжение древнейшей кочевнической традиции.

Ещё более поздние её проявления собраны Д.Г. Савиновым в специальной сводке (2005). К его наблюдениям следует добавить, что все поздние примеры объединяются нарастающей орнаментальностью, статичностью изображений. Магистральная линия развития в композиционной основе прямо продолжает древнейшую традицию, но воплощает её уже в иных персонажах, заимствованных: а) с симметричных поясных пластин, и б) из батально-охотничьих сцен; эти персонажи, вырванные из первоначального сюжетно-типологического контекста, неизбежно орнаментализировались, что накладывало свой отпечаток и на чисто стилистические, казалось бы, обстоятельства.

Симметрия подавляет сюжет; и действительно, чаще всего седельный декор в эпоху раннего средневековья уже чисто орнаментален, нарочито статичен и симметризирован, оказывается в зависимости от местных вкусов и традиций. Например, на луках древнетюркских сёдел встречаются орнаментальные композиции из завитков и прочих фигур, восходящих к растительным мотивам, а седло из катакомбной могилы в с. Даргавс в Осетии (Габуев Т.А., 2005, с. 56-57, кат. 124) украшено схематичными, как на диадемах эпохи переселения народов, изображениями деревьев. Даже когда седельный декор предмонгольского и монгольского времени образуют фигуры в движении — например, фениксы и воробьи, порхающие среди цветов на позолоченных накладках лук из ляоского погребения «принцессы Чен» (Schätze der Liao, pp. 122-123) — эти фигуры связаны не сюжетом, но лишь строгой симметрией. Объединяет все эти сёдла то, что в отсутствие «сюжетной поддержки» движущаяся фауна в декоре уступает место неподвижным флористическим и орнаментальным мотивам.

Копёнские находки не укладываются в этот ряд. Они образуют небольшую особую группу, совершенно иную ветвь развития. Для понимания их места в истории седельного декора важно не только то, что в них есть, но и то, чего в них нет. Они нарочито сюжетны, напрочь лишены орнаментальности, статичности: все персонажи — и охотники, и звери — предъявлены в стремительном и взамосвязанном движении; уже С.В. Киселёв акцентировал эту их особенность (1949, с. 352-356). Вне зависимости от того, как реконструировать первоначальное размещение бляшек, — они, в отличие от «доминантных пар», не растворяются среди бессюжетных орнаментальных элементов. Енисейский мастер отказался от продолжения повсеместно господствующей древней традиции противопоставления центральных персонажей — ни в одном варианте реконструкции копёнского седельного декора (рис. 5) нет места чему-либо вроде шествующих кудыргинских тигров, сидящих перещепинских львов, замерших в противостоянии шиловских драконов, лошадей и зайцев из с. Терпение, «пасущихся» среди россыпи декоративных элементов. В отличие от кочевнического «мейнстрима», в «маргинальной» копёнской ветви древняя идея симметризированной доминанты полностью вытеснена сценой конной охоты, симметрия которой весьма условна и приблизительна (рис. 4 – 8; рис. 5).

Итак, появление копёнских седельных бляшек в виде скачущего стрелка-лучника стало возможным в результате долгого и сложного развития. Перед нами не линейная, как в сводке Д.Г. Савинова, а чётко разветвлённая, структурированная картина, и место,

(82/83)

принадлежащее в ней копёнским седельным наборам, отражает глубокую специфику культуры енисейских кыргызов, всегда уходивших от прямого следования кочевническим стандартам и вырабатывавших собственные, ни на что не похожие культурные нормы. Впрочем, особость — известное свойство всех минусинских культур, при всём богатстве своих внешних связей развивавшихся в некотором отстоянии от окружающего мира.

7. Заключение. ^

Какие же историко-культурные процессы стоят за прослеженным выше развитием декора? Его «межкатегориальное смещение» фиксируется для памятников VII в. в разных областях периферии древнетюркского мира. Кудыргинский могильник, – скорее всего, реликтовый памятник культуры тюрков Первого / Восточного каганатов, оставленный во второй трети VII в. одним из племён беглой орды Чеби-хана (Азбелев П.П., 2000; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 204); шиловские миниатюры появились в среде отюреченных племён далёкой от орхонского центра западной периферии; первый импульс древнетюркского влияния проник сюда ещё в конце VI в. Естественно считать, что соответствующие тенденции зародились в культуре Первого каганата, мало представленной известными памятниками и изучаемой главным образом по её «отражениям» — следам влияния на традиции соседей и второстепенных союзников.

Грандиозный военный успех тюрков Первого каганата, сумевших на протяжении жизни одного поколения создать державу, по протяжённости с востока на запад сопоставимую с современной Россией, был во многом обусловлен развитием конской сбруи — прежде всего массовым внедрением жёсткого седла со стременами — и связанными переменами в военном деле, а именно ставкой на лёгкую конницу, куда благодаря стременам можно было теперь набирать практически кого угодно. В жёстком седле, опираясь на стремена, всадники даже без многолетней подготовки могли освоить важнейшие манёвры современного им конного боя — масса конных лучников, стремительно приближаясь к врагу и столь же быстро отступая на безопасное расстояние, непрерывно стреляла из луков и с минимальным риском для себя наносила противнику гибельный ущерб. Недаром одним из центральных образов древнетюркской эпохи становится лёгкий конный лучник. Тяжёлая панцирная конница, столь значительная в предшествующие времена, впечатляющая, но неповоротливая, теперь играла второстепенную роль уже хотя бы в силу несопоставимой «себестоимости» (показательно, насколько редки комплексные находки элементов доспеха, тогда как стремена, накладки лука и наконечники стрел встречаются массово).

Искусство конного стрелкового боя было доведено тюрками до совершенства; это ярко описано в известном «Послании….» ал-Джахиза: «Если тысяча тюркских всадников натянут тетиву и выстрелят одним разом — тысяча всадников будут сражены, и после такого натиска от войска ничего не останется. Ни хариджиты, ни бедуины не могут так стрелять на скаку, тюрок же одинаково метко стреляет и зверя, и птицу, и мишени во время соревнований, и людей, и неподвижные чучела, установленные изображения, и хищных птиц. Стреляя, он заставляет лошадь скакать вперёд и назад, вправо и влево, вверх и вниз. Он успевает пустить десять стрел прежде, чем хариджит успеет пустить одну. Его конь взлетает на склоны гор и опускается на дно ущелий с лёгкостью, недоступной хариджиту даже на ровной местности. У тюрка четыре глаза: два спереди и два на затылке. … Тюрок ... умеет поражать своими стрелами как отступая, так и наступая» (Асадов Ф.М., 1993, с. 78).

Конечно, значение новшеств было очевидно не только самим тюркам, но и их соседям; стремена и жёсткое седло были вскоре освоены всеми окрестными народами, осёдлыми и кочевыми, так что после развала Первого каганата глобальный успех ашина уже не мог быть повторён никем из их преемников вплоть до следующего рывка в технологии войны — изобретения и широкого внедрения сабли с её выверенной эргономикой удара, под знаком которой прошла эпоха новых степных «рекордов» по части масштаба и динамики завоеваний — монгольская. А древнетюркская эпоха — это время стремян, точнее, жёсткого седла со стременами, когда эта составная категория материальной культуры зародилась, развилась, «взорвала», как когда-то колесо, историю Евразии, распространилась среди всех её народов, и после нескольких веков поиска обрела свой современный облик. И не странно, что декор её унаследовал семантиче-

(83/84)

ски важнейшие элементы поясного декора предшествующей поры, что и фиксируется вышеописанным межкатегориальным смещением признаков.

Второй обнаруживаемый процесс — разделение развития седельного декора на две линии, «магистральную» (симметризированно-декоративную) и «маргинальную» (сюжетную), соответствует географически предопределённому обособлению культуры енисейских кыргызов в саянских долинах, поиском своей, как теперь говорят, «идентичности» кыргызами — уже не племенем, но ещё не народом, а сложным полиэтничным и мультикультурным социумом, вовлечённым в бурную центральноазиатскую политику в положении победителя, оказавшегося не в силах реализовать потенциал своей удачи. Всё это было обусловлено суммой историко-культурных процессов конца I тыс.; здесь нужно выделить лишь некоторые из них.

Как было показано, и сложнофигурные подвески, и седельные накладки оказываются при ближайшем рассмотрении отделёнными от «магистральных» линий развития сбруйной фурнитуры. Они представляют субкультуру одной из социальных групп енисейских кыргызов рубежа тысячелетий; к ней же относится и особый обряд погребения праха в ямках-«ячейках», приуроченных к центральным могилам больших чаатасов и планиграфически занимающих второстепенное положение. По составу инвентаря эти могилки надо признать всадническими, по его качеству и по планиграфии могил — аристократическими. В реконструируемой иерархии кыргызских памятников эти могилы занимают вторую позицию после погребений высшей знати, к которым они обычно приурочены (как это было на Копёнском чаатасе). На ранних чаатасах таким образом хоронили детей, откуда, видимо, и происходит данный способ проецировать иерархию реального мира в мир потусторонний. Вслед за А.А. Гавриловой (1965, с. 105-106) правомерно называть подобные захоронения «дружинными». «Топологически» эти могилки близки сходно расположенным впускным всадническим ингумациям (на чаатасах или более древних памятниках), и вместе с ними образуют специфический тип погребений конца I — начала II тыс. н.э. (Азбелев П.П., 1992в). Их появление на среднеенисейских памятниках было вызвано усложнением этнического состава населения в первой половине IX в., когда после резни, устроенной здесь уйгурами в 795 г. и, видимо, приведшей к пресечению таштыкских погребальных традиций (Азбелев П.П., 2007б), образовавшийся «демографический вакуум» заполняли мигранты из соседних западных областей — с Алтая и, быть может, Казахстана, Западной Сибири и даже Приуралья и Поволжья (Азбелев П.П. 2007в). Вероятно, кыргызская знать, уцелевшая после уйгурских набегов, собирала силы для продолжения войн с центральноазиатскими гегемонами. Это привело к формированию новой этносоциальной структуры населения среднеенисейских долин и отразилось как на системе похоронных обрядов, так и на типогенетических процессах.

После случайного военного успеха 840 г., когда кыргызы, неосмотрительно вовлечённые уйгурами во внутренние дела каганата, вышли из-под контроля и разрушили Орду-Балык (Азбелев П.П., 2007в), образовались минусинская и тувинская «области» енисейских кыргызов — Кыргыз и Кем-Кемджиут. Копёнские материалы в сопоставлении с тувинскими памятниками кыргызов показывают, что если на минусинских чаатасах новый «дружинный» обряд существовал, в общем, в рамках традиционной системы погребальных норм, то в походных условиях второстепенные погребения оказывались в положении основных, благодаря чему сложился ещё один специфический тип кыргызских погребальных памятников IX-X вв., лучше всего изученный на примере обильных тувинских материалов (Длужневская Г.В., 1994 и др. работы этого автора). Впрочем, типообразовательные механизмы здесь ещё не прослежены из-за неясного соотношения разных видов южносибирских памятников этого времени. Но бросается в глаза, что особость рассмотренных минусинских находок словно бы перекликается с совершенно иным, но опять же своеобразием тувинского кыргызского инвентаря: новое кыргызское всадничество, сложившееся в уникальных условиях начала IX в., всюду, где оказывалось — и в среднеенисейской «метрополии», и в тувинских «колониях», — сохраняло эту свою обособленность, ставшую, надо полагать, немаловажным фактором общественного самосознания. Возможно, в том же ключе нужно рассматривать и другие культурные феномены — скажем, появление особого «кыргызского» типа кубков (Савинов Д.Г., 1984, с. 124-126).

(84/85)

История кыргызской дружинной субкультуры в том виде, в каком мы знаем её по копёнским материалам, была недолгой. Судя по всему, «области» Кыргыз и Кем-Кемджиут, хотя и составляли, по словам Рашид-ад-дина, «одно владение», в реальности существовали независимо одно от другого, а во второй половине X в., возможно, и воевали (Азбелев П.П., 1994, с. 133-134). Развитие культуры, известное по данным археологии, показывает, что победили (в прямом или переносном смысле) южане — потомки ветеранов кыргызо-уйгурских войн, оккупировавших когда-то Туву и осевших там на полтора столетия. Культура, представленная Копёнским чаатасом, после X в. уже не воспроизводилась, и наметившаяся «маргинальная» линия развития седельного декора не получила продолжения. Она уступила место веяниям предмонгольской эпохи — «симметризированному орнаментализму», прямому наследнику древнейших традиций центральноазиатского кочевничества.

[ Иллюстрации. ] ^

^ Рис. 1 [c. 85]

1, 2 — Копёнский чаатас (?), Хакасия. Рис. по фотографиям.

|

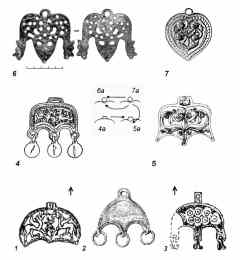

^ Рис. 2 [с. 86]

Пельтовидные подвески и фигурные решмы.

1 — Сквира, Украина; 2 — Лудза, Латвия; 3 — Данчены, Молдавия; 4 — Увгунт, Монголия, 5 — Юстыд, Алтай, 6 — Копёнский чаатас (?), Хакасия (с фотографии), 7 — Бейский р-н, Хакасия. Масштаб только для 6. Литерами обозначены типологические схемы к соответствующим номерам.

|

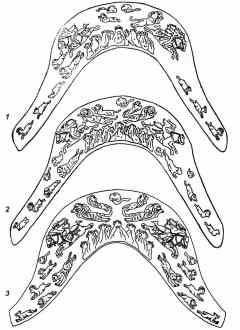

^ Рис. 3 [с. 87]

Ляоский мотив в кыргызской торевтике.

1, 2 — Хемчик-Бом II, Тува (енисейские кыргызы; по Г.Г. Король); 3 — Чифэн, Внутренняя Монголия (кидани; по Schätze der Liao, 2007).

|

^ Рис. 4 [с. 88]

Схема развития седельного декора.

1, 2, 6, 7, 3 — «магистральная» линия, 8 — «маргинальное» копёнское ответвление; 4, 5 — хищники и батально-охотничьи сюжеты на поясных наборах. Схемы 1а и 2а — по А.К. Амброзу.

|

^ Рис. 5 [с. 89]

Варианты реконструкции копёнских седельных наборов.

1, 2 — по Л.А. Евтюховой и С.В. Киселёву; 3 — по М.П. Грязнову.

|

|

(89/90)

Библиографический список. ^

[добавление: Азбелев П.П. Типогенез характерных таштыкских пряжек. // Проблемы археологии, истории, краеведения и этнографии приенисейского края. Т. II. Красноярск: 1992г. С. 48-52.]

Вяткина, К.В. Наскальные изображения Минусинской котловины. // Сборник Музея антропологии и этнографии. 1961. Т. XX. С. 188-237.

Кубарев, В.Д. Изваяние с реки Хара-Яма. // Проблемы охраны, изучения и использования культурного наследия Алтая. Барнаул: 1995. С.158-162.

(90/91)

Литвинский, Б.А. Бактрийцы на охоте. // Записки Восточного отделения Российского археологического общества. Новая серия. Т. I (XXVI). СПб: 2002. С. 181-213.

Findley, C.V. The Turks in World History. N.Y.: Oxford University Press, 2005. 300 p.

Ilyasov, J.Ya., Rusanov, D.V. A Study on the Bone Plates from Orlat. // Silk Road Art and Archaeology. №5 (1997/98). Pp.107-159.

Schätze der Liao. Chinas vergessene Nomadendynastie (907-1125). Herausgegeben von Hsueh-man Shen. Zürich: Verlag Museum Rietberg, 2007. 391 S.

|

П.П. Азбелев

П.П. Азбелев