Д.Г. Савинов

Д.Г. Савинов

Парадные сёдла с геральдическими изображениями животных.

Геральдические изображения животных в культуре кочевников Центральной Азии и Южной Сибири восходят к глубокой древности и изначально, очевидно, имеют переднеазиатское происхождение. Особенно широко они распространяются в эпоху ранних кочевников [Сорокин, 1978], сохраняют доминирующее значение в оформлении хуннских художественных бронз [Дэвлет, 1980; Бобров, 1979] и эпизодически встречаются в раннесредневековой торевтике [Кызласов, 1969, рис. 36]. То есть представляют собой один из наиболее устойчивых в композиционном и семантическом отношениях элементов изобразительной традиции древних и средневековых кочевников.

Особое значение имеют геральдические изображения животных, используемые в декоративном убранстве седла, этой важнейшей составляющей всаднической культуры, в конструкции которого также происходили существенные изменения. В середине I тыс. н.э. на смену сёдлам с мягкими подушками (пазырыкского типа) приходят сёдла с жёсткой основой, с выделенными луками округлой или арочной формы, представляющими новые возможности для их декорирования. Очевидно, что с самого начала декоративно-художественное оформление этих сёдел имело определённое социальное значение. Для украшения сёдел наиболее привилегированных лиц использовались художественные мотивы, обладавшие особой знаковой сущностью, отражавшие высшую ступень в соответствующей иерархии образов и тем самым определявшие социальный статус их владельца. Именно в этом качестве выступают геральдические изображения животных на парадных сёдлах раннесредневековых кочевников. Возможно также, что таким образом подчёркивалась принадлежность владельца данного седла к древней «династийной» генеалогии, дающая ему право на определённое положение в обществе.

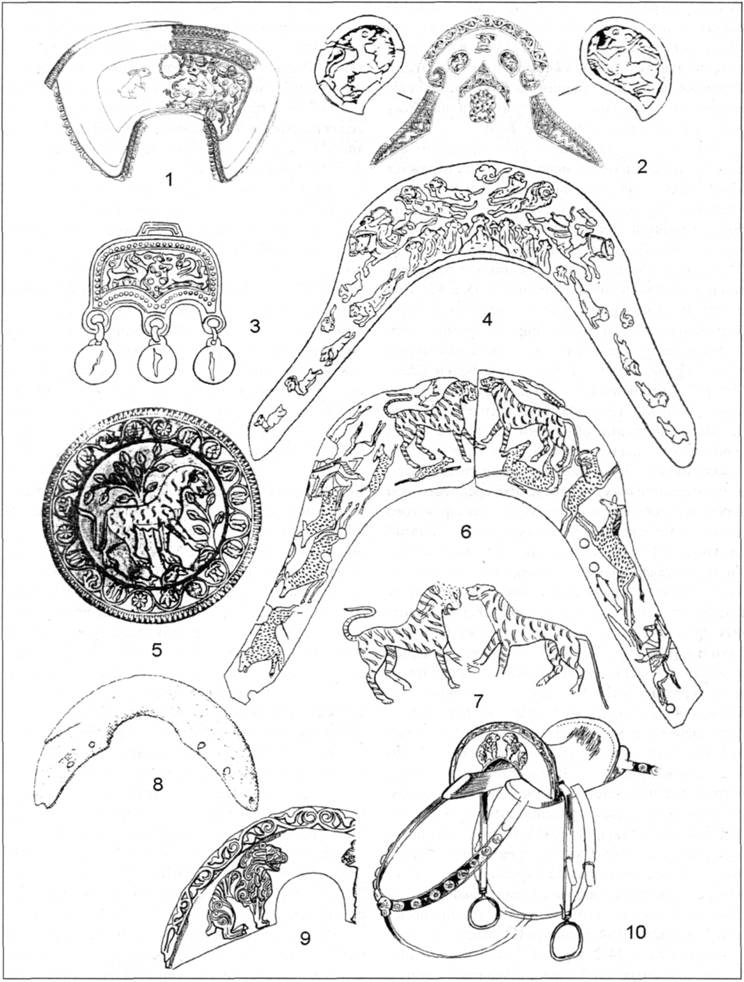

Ко времени Первого Тюркского каганата и непосредственно следующему за ним периоду относится несколько таких сёдел. Наиболее ранним из них следует считать седло из знаменитого Перещепинского «клада», передняя лука которого была украшена двумя геральдически расположенными фигурками сидящих львов и золотым изогнутым кантом с растительным орнаментом (рис. I — 9, 10). В реконструкции перещепинского седла, выполненной Г. Ласло и повторённой другими исследователями [Артамонов, 1962, с. 237], вырез в нижней части передней луки условно показан округлым. Однако, возможно, более точно форму лук этого времени передаёт уникальная находка деревянного остова седла из могильника Яломан II на Горном Алтае (рис. I — 8), относящегося к позднему этапу булан-кобинской культуры, IV — первая пол. V вв. [Тишкин, Горбунов, 2003, с. 493, рис. 2]. Дата Перещепинского «клада» устанавливается по найденным в нём монетам второй половиной VII в. Так, А.К. Амброз отмечает, что «узорные обкладки лук и, возможно, связанные с ними фигурки львов из Малого Перещепина датируются не ранее 641 г. по монетам, обнаруженным с ними» [Амброз, 1981, с. 13]. В состав Перещепинского «клада» входят драгоценные изделия, изготовленные в Византии, Иране и в кочевнической среде; «причём, последние делятся на несколько групп, происходящих из разных производственных центров, некоторые из которых сложились под влиянием традиций Западно-Тюркского каганата» [Залеская и др., 1997, с. 23]. Скорее всего, к ним относится и перещепинское седло, возможно принадлежавшее, по мнению исследователей, великому хану Кубрату, предводителю болгар, воевавшему в 630-е гг. на стороне Византии и скончавшемуся до 679 г. [там же].

Приблизительно к тому же времени, судя по находкам византийских монет Ираклия (годы правления 610-641), относится погребение в кургане № 1 Шиловского могильника, принадлежавшее, судя по всему, предводителю дружины тяжеловооружённой тюркской конницы, действовавшей в западных пределах Тюркского каганата. Из этого погребения происходит несколько обломков костяных пластин, предположительно украшавших низкую округлую луку седла, с великолепными сюжетными гравировками. Центральное место на них занимает геральдическое изображение двух «огнедышащих» крылатых драконов [Багаутдинов и др., 1998, рис. 21] — китайского символа благопожелания лун [Мифологический словарь, 1992, с. 325-326]. В композиционном и стилистическом от-

(19/20)

ношениях они близки гравированным изображениям драконов на металлических накладках от луки седла, найденных при раскопках Бугутского комплекса в Монголии [Войтов, 1996, рис. 49 — 2], время создания которого определяется последней четвертью VI в., предположительно годами правления Таспар-кагана, 572-581 гг. [Кляшторный, Лившиц, 1971, с. 130]. Можно предполагать, что именно здесь следует искать истоки шиловских гравировок. С этой точки зрения показательно, что среди других персонажей на шиловских пластинах представлены отдельные рисунки, имеющие явно восточное (таштыкское) происхождение [Савинов, 2002, рис. 2], а фигура лежащей лани, терзаемой огромным когтистым медведем, больше всего напоминает изображение на костяной обкладке луки седла из могильника Кудыргэ.

Костяные обкладки передней луки седла из Кудыргэ (могила 9) являются наиболее известным примером украшения их геральдическими изображениями стоящих хищников (рис. I — 6). По описанию А.А. Гавриловой, они были найдены в погребении мужчины-воина, на спине сопровождавшего его коня. Нанесённые на обкладках гравировки первоначально были инкрустированы; однако, «инкрустация местами выпала». Рядом с обкладками находились остатки рогового канта (Гаврилова, 1965, с. 24, табл. XV, XVI). По словам Ю.А. Мотова, специально исследовавшего предметный комплекс из могилы 9, инвентарь этого погребения «представляет полный набор боевого снаряжения воина, даже более, чем полный (курсив мой — Д. С.) [Мотов, 2001, с. 71], что свидетельствует об очень высоком социальном статусе погребённого. Имеются основания полагать, что могильник Кудыргэ мог быть оставлен одним из отрядов войск Чеби хана, последнего удельного князя Восточного каганата, ушедшего в 630 г. на Алтай, что соответствует наиболее вероятной датировке Кудыргинского могильника (первая половина VII в.). В таком случае, погребённый в могиле 9 знатный воин вполне мог быть предводителем этого отряда.

Композиция на широко известных кудыргинских обкладках с точки зрения семантической значимости представленных персонажей носит как бы «двухслойный» характер. Основная её часть — это динамичная сцена конной охоты, обычная и для древнетюркских петроглифов; другая её «часть» — это изображённые посередине две более крупные фигуры спокойно стоящих тигров (рис. I — 7). Нами уже отмечалось [Савинов, 1994, с. 127], что эти фигуры (особенно левая) до деталей совпадают с изображением стоящего тигра на одном из сасанидских блюд, найденных в Прикамье (рис. I — 5). Более отдалённую параллель можно усмотреть в изображении льва, под ногами которого показана поверженная им лань (как и на правой кудыргинской обкладке), также представленном на одном из сасанидских блюд [Кинжалов, Луконин, 1960, № 14]. Создаётся впечатление, что внутреннее содержание композиции на кудыргинском седле, представляющей обычную для степного искусства сцену конной (облавной?) охоты, было намеренно усилено включением более крупных фигур геральдически расположенных хищников, что, несомненно, должно было повысить социальный статус владельца этого седла. Скорее всего, за неимением прототипов для подобных заимствований в местной изобразительной традиции, они были заимствованы из искусства Сасанидского Ирана.

К более позднему времени (вторая половина VIII — первая половина IX вв.) относятся бронзовые барельефы, найденные в кургане 6 Копёнского чаатаса, в том числе и фигуры «разъярённых» хищников, размещение которых на передней и задней луках седла было сделано по образцу кудыргинских обкладок [Киселёв, 1951, табл. VIII — 1, 2; Евтюхова, 1948, рис. 86]. От кудыргинских гравировок их отличает определённая стилизация, включение в изобразительный ряд изображений гор и облаков, выполненных в своеобразной китайской манере, свидетельствующие о значительном удалении от «оригинала» (рис. I — 4). Центральная композиция, представляющая стреляющего назад конного лучника (самая северная вариация «темы» знаменитого «парфянского всадника»), соответствует сцене «охоты царей» в сасанидской торевтике (Кинжалов, Луконин, 1960, №№ 5, 9). Да и образ нападающего сзади, как бы «летящего» или стоящего на задних ногах, «разъярённого» хищника, скорее всего, заимствован из сасанидского искусства. Вместе с тем, если условно перевернуть фигуры копёнских хищников в противоположном направлении, то по своей изначальной идее они окажутся наиболее близкими к перещепинским и кудыргинским изображениям. К данной ситуации целиком применимы слова С.В. Киселёва, который, характеризуя искусство енисейских кыргызов, писал: «Выросшее в степях на традициях высокого скифо-сибирского стиля, оно обладало большой творческой силой и переработало в новые оригинальные формы всё накопленное веками, а также привнесённое с иранского запада и китайского востока» [Киселёв, 1951, с. 620].

Отражение той же традиции мы видим на крупной позолоченной бляхе-подвеске от седельного набора с изображением двух противостоящих крылатых львов, найденной в погребении знатного тюрка у горы Увгунт в Западной Монголии, IX-X вв. [Кляшторный и др., 1990, рис. 2 — 1]. Само седло

(20/21)

Рис. I. Геральдические изображения животных на сёдлах древнетюркского и монгольского времени. 1 — Мелитополь (по Крамаровскому); 2 — с. Филия (по Крамаровскому); 3 — Увгунт (по Кляшторному, Савинову, Шкода); 4 — Копёнский чаатас (по Евтюховой); 5 — сасанидское блюдо из Прикамья (по Смирнову); 6 — Кудыргэ (по Гавриловой); 7 — Кудыргэ, деталь изображения на обкладке седла (по Могильникову); 8 — Яломан II (по Тишкину, Горбунову); 9 — Перещепино, деталь изображения на обкладке седла (по Амброзу); 10 — Перещепино, реконструкция седла (по Артамонову).

(21/22)

здесь не сохранилось и, вероятно, было украшено каким-то иным образом. Обязательное же для восприятия социального статуса владельца геральдическое изображение хищников было перенесено на позолоченную бляху-подвеску, возможно, не случайно поэтому имеющую форму луки седла арочного типа (рис. I — 3).

Рассматривая эволюцию древнетюркских сёдел, А.А. Гаврилова отмечала, что она отражает «борьбу двух начал: древних традиций и новых изобретений в целях практических — сделать седло более удобным для всадника и коня, и эстетических — освободить украшенную сторону луки от нарушений поверхности, связанных с прикреплением лук к полкам» [Гаврилова, 1965, с. 85]. Выполнение последней задачи — эстетической — получило значительно более широкие возможности с появлением седла монгольского типа, на котором луки не привязывались, а ставились на полки [Савинов, 1977], что полностью освобождало внешнюю поверхность лук для художественного оформления.

Металлические обкладки парадных сёдел монгольского времени имеют наиболее пышное декоративное убранство. Основные сведения об этих замечательных произведениях средневековой торевтики собраны в книге М.Г. Крамаровского «Золото чингисидов: культурное наследие Золотой Орды» [2001]. Помимо сложных и вычурных композиций, составленных из разнообразных элементов растительного орнамента, здесь по-прежнему встречаются геральдические изображения животных: драконов, отдыхающих ланей, летящих фениксов и т. д. [там же, с. 23-24]. На обкладках передней и задней лук седла из Мелитополя (первая половина — середина XIII в.) представлены парные изображения различных животных: на передней — пасущиеся кони; на задней — зайцы на фоне нераспустившихся лотосов [там же, с. 236-237]. По предположению М.Г. Крамаровского, данное погребение принадлежало «монгольскому нойону, погибшему в степях Причерноморья неподалёку от Таврического полуострова» [там же]. Накладки остроугольных окончаний луки седла из с. Филия около г. Екатеринослава на Украине (конец XIII-XIV вв.) украшены изображениями драконов, а посередине арочной части луки симметрично помещены два медальона с фигурами крылатых хищников [там же, с. 24-25] (рис. I — 2). Смысловое значение подобных изображений, конечно, могло трансформироваться с течением времени (декорировка монгольских сёдел носит значительно более «светский» характер), но их социально-знаковая функция, по всей видимости, оставалась неизменной.

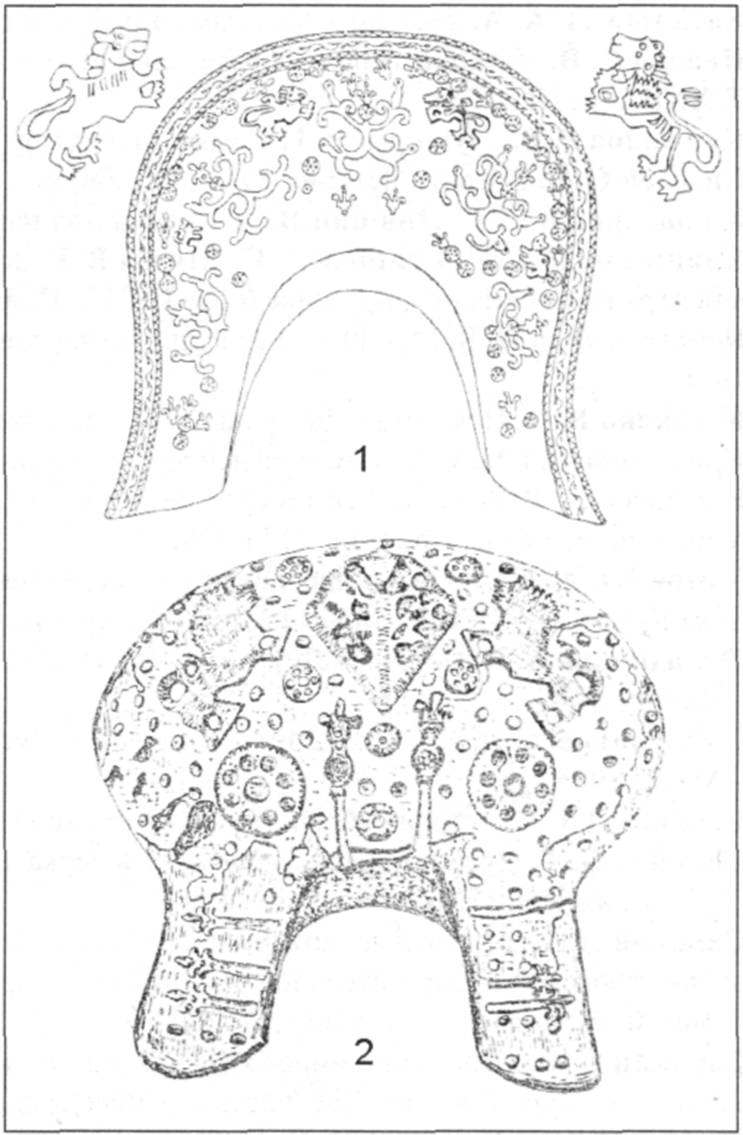

В этом качестве они сохраняют своё значение и на некоторых сёдлах, известных по этнографическим коллекциям. Можно привести два примера таких сёдел. Первый это старинное якутское седло, опубликованное А.П. Окладниковым [1949, с. 231-233, табл. XXXVI]. В верхней части этого седла находятся геральдические изображения стоящих на задних лапах львов (рис. II — 1), которые А.П. Окладников сопоставил с кудыргинскими обкладками как свидетельство южного компонента в культуре якутов. Сопоставление древнеякутского и кудыргинского сёдел, путём совмещения соответствующих изображений на одном рисунке, сохранено А.П. Окладниковым и во втором издании этой работы [Окладников, 1955, рис. 72], хотя по характеру расположения (на задних лапах) львы на старинном якутском седле более напоминают копёнских хищников. Против древнетюркских истоков подобных изображений выступил С.В. Иванов, считавший, что фигурки львов на якутских сёдлах XVIII-XIX вв. являются подражанием русским образцам [Иванов, 1954, с. 553-554]. Точку зрения С.В. Иванова поддержал В.А. Кореняко [2002, с. 48], отметивший при этом, что «для интерпретации возможных стилевых параллелей вовсе не обязательно строить ретроспективные гипотезы с охватом в тысячу и более лет, так как необходимые для объяснения факты могут быть не столь удалены от нас во времени» [там же]. Однако весь рассмотренный выше ряд сёдел с геральдическими изображениями животных — от украшений перещепинского седла до золотых обкладок монгольского времени — показывает, что прав был А.П. Окладников. Как древнеякутское, так и кудыргинское седло, несмотря на разделяющее их время, относятся к одной и той же ранжированной субкультуре, с чётко выраженной социально ориентированной доминантой, которая, по всей видимости, свойственна скотоводческим обществам в целом, а не соотносится с тем или иным историческим периодом. Следует отметить при этом, что и по своей форме луки рассматриваемого якутского седла ближе к кудыргинским, чем к другим старинным якутским сёдлам из погребений XVIII-XIX вв., имеющим обычно луки подпрямоугольных окончаний [Константинов, 1971, табл. I — 10; VIII — 3; ХХ — 1 и др.].

Что касается иконографических особенностей изображений львов, то С.В. Киселёв первым отметил, что передача хвоста, который «подогнут вниз, пропущен между лап и поднят завитком над спиною зверя», характерная для архитектурного декора древнерусских храмов, ещё раньше встречается в украшениях палаша из известного Сросткинского могильника на Северном Алтае, IX-X вв. [Киселёв,

(22/23)

1951, с. 555-556]. Длительное сохранение подобных мотивов, нашедших отражение в древнерусском декоративно-прикладном искусстве, подробно исследовал Г.К. Вагнер [1976], отметивший при этом, что в данном случае речь идёт не о преемственности (или типологическом развитии), а об историко-художественной «генерализации образов». «Древнерусское искусство зооморфического круга выглядит как отрицание отрицания. Отсюда следует заключить, что такое сложное диалектическое соотношение было и в области семантики» [там же, с. 256].

Изображения львов на старинном якутском седле — мотив явно не местного, а южного происхождения — позволяет коснуться и наиболее сложного вопроса о внутреннем содержании данного образа. По свидетельству А.П. Окладникова, якуты называли его хахай и представляли в виде «свирепого клыкастого зверя с острыми кривыми когтями». В якутских сказках богатыри «превращаются в двух самцов львов с грубо всклокоченной шерстью, с загнутыми когтями» [Окладников, 1955, с. 229-230]. Согласно словарю Э.К. Пекарского, слово хахай имеется и у южных алтайцев (теленгитов) и означает дикого кабана-вепря [там же, прим. 7 на с. 229]. Всё это чем-то напоминает инкарнации знаменитого Вэртрагны, бога войны и победы древнеиранской мифологии [Мифологический словарь, 1992, с. 122], образ которого, учитывая переднеазиатские истоки данного сюжета, возможно мог явиться архетипом подобного рода изображений.

Другой пример этнографических сёдел с геральдическими изображениями животных — седло, приобретённое А.В. Анохиным у бачатских телеутов и опубликованное Д.А. Функом [1993, рис. 6, 7]. На передней луке этого седла симметрично, справа и слева от стилизованного изображения «древа жизни» (?), расположены зооморфные бляхи в виде львов (?), в то же время напоминающие коней по трактовке шеи и гривы (рис. II — 2). По свидетельству Д.А. Функа телеуты называли таких животных парс, то есть барс, тигр [там же, с. 102]. О связи декорировки данного седла с культурой предмонгольского времени свидетельствуют ажурные бляхи-розетки, на сёдлах начала II тысячелетия служившие украшениями колец-пробоев [Савинов, 1977, рис. 6], а на телеутском седле имеющие уже чисто декоративное значение.

В композиционном отношении сходство между старинным якутским седлом, опубликованным А.П. Окладниковым, и старинным якутским седлом, опубликованным А.Д. Функом, очевидно. Вместе с тем, вряд ли можно предполагать, что якутское седло происходит от телеутского или, наоборот, телеутское от якутского. В свете приведённых выше материалов ясно, что оба они имеют одну общую — древнетюркскую — основу и, скорее всего, являются последним отражением древней, во всяком случае, раннесредневековой степной традиции.

О динамике развития этой традиции, исходя из имеющихся материалов, можно сказать следующее. Геральдические изображения животных на парадных сёдлах «проходят» через все исторические эпохи (с появлением седла с жёсткой основой), сохраняя свою социально-семантическую (или знаковую) сущность. В древнетюркское время центральные персонажи на этих композициях, вероятно, были заимствованы из искусства соседних цивилизаций — Сасанидского Ирана и Китая (лев, тигр, дракон). Позже, в монгольское время, репертуар их расширился и приобрёл более «светский» характер (парные изображения коней, ланей, зайцев и т.д.). Можно предполагать, что таким же образом трансформировалась основная идея, заложенная в подобных изображениях животных — от сим-

Рис. II. Геральдические изображения животных на сёдлах этнографического времени.

1 — старинное якутское седло (по Окладникову); 2 — старинное телеутское седло (по Функу).

(23/24)

волов власти, войны и победы к пожеланиям благоденствия и благополучия. В конце монгольской эпохи вновь появляются не цельные металлические обкладки, а седельные канты; при этом наиболее значимые (геральдические) изображения помещаются на лицевой стороне лук седла в специально сделанных медальонах. Декорировка парадных этнографических сёдел (у якутов и телеутов) в целом знаменует возврат к прежним древнетюркским традициям, что, пользуясь удачным выражением Г.К. Вагнера, можно определить как «отрицание отрицания» достижений предшествующей эпохи. Но оно же является и возрождением того, что «отрицалось» в предыдущую эпоху: в данном случае древнетюркских традиций в послемонгольское время.

Библиография ^

Багаутдинов Р.С., Богачёв А.В., Зубов С.Э. Праболгары на Средней Волге. Самара, 1998.

Бобров В.В. О бронзовой поясной пластине из тагарского кургана // СА, 1979, № 1.

Вагнер Г.К. Судьба образов звериного стиля в древнерусском искусстве // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве Евразии. М., 1976.

Дэвлет М.А. Сибирские поясные ажурные пластины II в.до н.э. — I в. н.э. // САИ. Вып. Д4-7. М., 1980.

Залеская В.Н., Львова З.А., Маршак Б.И. Перещепинское сокровище // Сокровища хана Кубрата. СПб., 1997.

Евтюхова Л.А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов).

Иванов С.В. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири ХIХ — начала XX вв. // ТИЭ. Т. XXII. М.-Л., 1954.

Кинжалов Р.В., Луконин В.Г. Памятники культуры Сасанидского Ирана. Л., 1960.

Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951.

Константинов И.В. Материальная культура якутов XVIII века (по материалам погребений). Якутск, 1971.

Кореняко В.А. Искусство Центральной Азии и звериный стиль. М., 2002.

Крамаровский М.Г. Золото чингисидов: культурное наследие Золотой Орды. СПб., 2001.

Мифологический словарь. М., 1992.

Окладников А.П. Прошлое Якутии до присоединения к Русскому государству (История Якутии. Т. I). Якутск, 1949.

Окладников А.П. Якутия до присоединения к Русскому государству (История Якутской АССР. Т. I). М.-Л., 1955.

Савинов Д.Г. Из истории убранства верхового коня у народов Южной Сибири (II тыс. н.э.) // СЭ, 1977, №1.

Савинов Д.Г. Восточные мотивы в изображениях Шиповских пластин (к истории формирования древнетюркской изобразительной традиции) // Первобытная археология. Человек и искусство (к 70-летию Я.А. Шера). Новосибирск, 2002.

Сорокин С.С. Отражение мировоззрения ранних кочевников Азии в памятниках материальной культуры // Культура Востока. Древность и раннее средневековье. Л., 1978.

Тишкин А.А., Горбунов В.В. Исследования погребально-поминальных памятников кочевников в Центральном Алтае // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. IX. Ч. I. Новосибирск, 2003.

Функ Д.А. Телеуты. Кн. 2. Бачатские телеуты в XVIII — первой четверти XX века: историко-этнографическое исследование. М., 1993.

|