В.А. Кореняко

В.А. Кореняко

К проблеме происхождения

скифо-сибирского звериного стиля.

Несмотря на напряжённые усилия нескольких поколений специалистов и созданную ими необъятную литературу, происхождение скифо-сибирского звериного стиля и сегодня представляется очень трудной, до конца не решённой проблемой.

Согласно любым серьёзным определениям, стиль представляет собой структурное единство образной системы и приемов художественного выражения (Краткий словарь..., 1965, с. 158, 159; Словарь литературоведческих терминов, 1974, с. 374-379; Эстетика..., 1989, с. 333, 334). Усилия археологов направлены на сравнительно-типологический анализ одной стороны этого единства — анималистические образы (Шер Я.А., 1980а, с. 33, 39; 1980б, с. 339). Но средства художественного выражения, на мой взгляд, являются даже не второй или равнозначной, а первостепенной стороной стилевого единства. Ведь именно приёмы художественного выражения отличают искусство скифо-сибирского звериного стиля от искусства других этнокультурных общностей, где мы также видим обилие анималистических образов, трактованных, однако, совершенно другими художественными средствами. Иначе говоря, отчётливое представление о специфических приёмах художественного выражения может стать если не ключом к решению проблемы генезиса скифо-сибирского звериного стиля, то главной предпосылкой в поиске ответа на этот вопрос. В противном случае мы рискуем остаться на уровне бесплодных рассуждений о «евразийском зверином стиле», о «зверином стиле вообще» (Brentjes В., 1982), т.е. оказаться в заколдованном круге банальных рассуждений о том, что «где изображали зверей, там и был звериный стиль» (Jettmar К., 1964, S. 206, 214).

И здесь мы видим, что для изучения этой важнейшей стороны стилевого единства — средств художественного выражения — не хватает участия искусствоведов или искусствоведческой подготовки археологов. Имеющиеся в российской науке опыты участия искусствоведов в разработке проблемы происхождения звериного стиля (Пестрякова И.В., 1956; Блэк В.Б., 1976, с. 30-39) были оценены археологами скептически (Ильинская В.А., 1976, с. 17). Поэтому можно положительно оценить первый опыт серьёзного освоения археологами понятийного аппарата современного искусствоведения — недавно вышедшую брошюру Е.Ф. Корольковой. Сама Е.Ф. Королькова признаёт «компилятивный характер» своей работы (Королькова Е.Ф., 1996, с. 4), поэтому нам остаётся надеяться на то, что в дальнейшем автор выработает достаточно отчётливый и искусствоведчески квалифицированный метод анализа скифо-сибирского искусства.

При решении проблемы происхождения звериного стиля, вероятно, необходима не сложная описательная система, понуждающая исследователя к «сравнению всего со всем», а достаточно лаконичное и ёмкое рабочее определение. Такое определение может быть выработано при сравнении скифо-сибирского звериного стиля с другими, хотя бы и более поздними стилями. Как это ни парадоксально, трактовка ведущих образов древнекочевнического искусства с помощью определённых приемов художественного выражения находит наиболее убедительное соответствие в одном из позднейших «больших стилей» нового времени — в экспрессионизме. Общими чертами

(64/65)

являются относительная простота композиции и графичность образов, но прежде всего — обострённая выразительность, достигаемая главным образом деформацией. В обоих случаях деформация как искажение натуральных форм является сознательным художественным приёмом, ведущим методом стилизации, давшим в эпоху древних кочевников столь неожиданные и блестящие творческие результаты.

О «приёме намеренной деформации» как об одном из «выразительных средств искусства» скифо-сибирского звериного стиля пишет и Е.Ф. Королькова (Королькова Е.Ф., 1996, с. 16, 36). Но в её понимании деформация — лишь одна из многочисленных особенностей раннекочевнического искусства. Мне же представляется, что ведущим художественным методом звериного стиля была именно деформация, направленная на усиление выразительности (экспрессии) анималистического изображения, т.е. экспрессивная деформация.

Для того чтобы установить, в какой степени в искусстве скифо-сибирского звериного стиля применялись экспрессивные деформации натуральных форм, целесообразно обратиться к хорошо известной книге Л.Ф. Жегина «Язык живописного произведения. (Условность древнего искусства)». Л.Ф. Жегин разработал детальную классификацию «зрительных деформаций». Она удивительно точно ложится на материал звериного стиля. В нём мы видим почти все выделенные Л.Ф. Жегиным приёмы деформации: развёрнутость, оплощение, вогнутость, надломы, уравнивание размеров, округлость, кольцевидность, подобие, S-образность, кручение (Жегин Л.Ф., 1970, с. 43-56, 102-112, 115-121, табл. IV-VII, XII-XIV, XVIII, XXIV-XXVII, XXX-ХХХIII).

Особенно бросается в глаза композиционное подчинение анималистического образа линии латинской S, названной ещё У. Хогартом универсальной «линией красоты» (Жегин Л.Ф., 1970, с. 102; Хогарт У., 1987, с. 108-111, 114, 115, 138, 139, 145-155). С ней логически связан другой приём деформации — «кручение», или «перекрученность» изображения, сплошь и рядом встречающиеся в искусстве звериного стиля.

Против этих рассуждений можно возразить, что любое изобразительное искусство, кроме его наиболее натуралистических направлений вроде «гиперреализма», отражает реальность не фотографически и в той или иной мере эту реальность деформирует. В чём же тогда особенность древнекочевнического искусства? Она заключается в том, что приёмы экспрессивной деформации в зверином стиле доведены до пределов возможного и буквально бросаются в глаза. Если мы вновь обратимся к книге Л.Ф. Жегина или сочинениям других работавших в этом направлении авторов от У. Хогарта до Р. Арнхейма (Арнхейм Р., 1974; 1994) и Б.В. Раушенбаха (Раушенбах Б.В., 1980), то увидим, что они использовали материал изобразительного искусства: западноевропейской живописи и графики, русских икон, восточной миниатюры и др. Устанавливая на этих материалах приёмы «визуальной деформации», эти авторы в тексте подробно излагали свои наблюдения, а в иллюстрации нередко вводили вспомогательные графические элементы, помогающие читателям понять, о какой деформации идёт речь.

Человек, рассматривающий типичные произведения скифо-сибирского звериного стиля, совершенно не нуждается в таких разъяснениях и подсказках. Он и без них видит изображения неестественно развёрнутых на плоскости животных (деформации «развёрнутости» и «оплощения»), свернувшихся или свёрнутых в кольцо хищников (деформация «кольцевидности») и зверей, фигуры которых строго подчинены линии латинской S или перекручены (деформации «S-образности», «кручения» и «перекрученности»).

Гениальность безымянных создателей звериного стиля проявилась ещё и в том, что они довели применение экспрессивных деформаций до пределов возможного, но пределы эти не переступили. Тем самым они избежали опасности разрушения или схематизации анималистических образов, сохранили реалистическую основу своего творчества.

В итоге мы получаем возможность определить художественную сущность древне-

(65/66)

кочевнического анимализма буквально в нескольких словах: искусство скифо-сибирского звериного стиля — это искусство экспрессивных деформаций.

Необходимо подчеркнуть, что это определение относится прежде всего к стилевому ядру древнекочевнического искусства, к его наиболее популярным, узнаваемым и специфическим произведениям, к образам — «эмблемам» звериного стиля. Понятно, что за пределами этой дефиниции остаётся большое количество памятников, относящихся к областям чистой орнаментальности и натуралистической изобразительности (Фёдоров-Давыдов Г.А., 1976, с. 59).

Предложенная формулировка побуждает приступить к поискам стилеобразующих факторов древнекочевнического искусства внутри самого общества ранних номадов на основе возможно более широкого междисциплинарного подхода. Такой подход представляется мне более плодотворным, чем традиционные методы решения проблемы генезиса звериного стиля, на практике сводящиеся к поиску аналогий произведениям скифо-сакского искусства или в культурах конца эпохи бронзы и периода перехода от бронзы к железу в пределах древнекочевнического ареала, или за пределами этого ареала — в искусстве древневосточных «высоких цивилизаций».

Поиски аналогий в предшествующих эпохах — средство диахронного исследования. В лучшем случае будет найден ответ на вопрос, где возник (так сказать, «откуда пошёл») звериный стиль. Но почему он возник? Почему стиль искусства древних кочевников выкристаллизовался во вполне определённые образы, в высшей степени оригинальные и удивительно легко узнаваемые именно по стилю, по специфическим именно для этого искусства приёмам художественного выражения? Зачем именно этот стиль был нужен кочевникам в I тыс. до н.э.? И почему он так неожиданно угас, не оставив потомкам и преемникам древних номадов ничего, кроме скудных и неясных реминисценций? Эти и другие возможные вопросы можно отвести к одному: какие стилеобразующие факторы действовали в эпоху древних кочевников, вызвав к жизни уникальное искусство скифо-сибирского звериного стиля и стимулируя его существование в определённой экологической и социокультурной среде?

Разработку междисциплинарного подхода к проблеме генезиса скифо-сибирского звериного стиля можно попытаться начать, отталкиваясь от известной концепции В.Б. Мириманова о прямой зависимости количественной и качественной деформации в произведениях первобытного и традиционного искусства от социальной структуры и внутриэтнической напряжённости (Мириманов В.Б., 1978, с. 166, 167, 189, 190; 1980, с. 40, 44, 46-48, 53-56, 60-64; 1986, с. 69, 148, 187). Гипотеза В.Б. Мириманова позволяет в поиске стилеобразующих факторов обратиться к социальным и социально-психологическим особенностям древнекочевнических обществ. К такому подходу уже призывали другие исследователи, например Г.К. Вагнер (Вагнер Г.К., 1978, с. 331, 332).

В палеосоциологическом аспекте многие специалисты давно и обоснованно указывали на общественную группу, эстетические и психические потребности которой в первую очередь обслуживало искусство звериного стиля. В археологическом аспекте при анализе закрытых комплексов повсеместно, хотя и в разной степени, фиксируется корреляция между находками изделий звериного стиля, с одной стороны, и значительными размерами и конструктивной сложностью могильных и внемогильных сооружений вместе с относительным разнообразием и богатством погребального инвентаря — с другой. Бесспорно, речь идёт о социальной элите. В то же время данная корреляция имеет как бы размытый, вероятностный характер. Необходимо обратить внимание и на весьма значительное само по себе количество произведений звериного стиля, большая часть которых выполнена не из явно престижных металлов вроде золота и серебра, а из общедоступных материалов (Хазанов A.M., 1975, с. 152, 153, 165, 180, 181, 186; Хазанов A.M., Шкурко А.И., 1976, с. 41-44, 48, 49).

Напрашивается вывод о том, что в древнекочевнических обществах эти элитарные группы были достаточно многочисленны. Социальный статус большинства членов таких групп, вероятно, определялся не концентрацией публичной власти и материаль-

(66/67)

ных ценностей, а выполнявшимися ими общественными функциями. Эти общественные функции, с одной стороны, должны были быть по плечу довольно многочисленному контингенту. Но, с другой стороны, их не могли выполнить любые члены древнего общества. При всей размытости указанной выше корреляции археологических фактов ясно, что эта социальная роль не была типичной прежде всего для женщин и детей.

Интересующая нас социальная группа наиболее чётко очерчена, пожалуй, К. Йеттмаром (Jettmar К., 1964, S. 217-242). Не так уж важно, как её точнее определить: дружина, военная каста, половозрастная категория молодых воинов-всадников. На мой взгляд, гораздо важнее попытаться реконструировать особенности общественного статуса, основных занятий и психики членов этой социальной группы — те групповые качества, которые предопределили выбор стиля экспрессивных деформаций как наиболее близкого, «своего» искусства.

Большинство авторов считает главным занятием древнекочевнической социальной элиты войну (Хазанов A.M., Шкурко А.И., 1976, с. 41). Однако есть и другая, менее популярная точка зрения, согласно которой создатели и носители искусства звериного стиля были в первую очередь охотниками. Одним из первых, кто высказался об этом прямо, хотя в очень лаконичной и общей форме, был М.И. Ростовцев (Rostovtseff M.I., 1929).

Л.А. Ельницкий непосредственно связывал охоту как главное занятие древних кочевников и искусство скифо-сибирского звериного стиля: «Скифская идеология выработала свои совершенно определённые черты, получившие глубокое отображение в искусстве. Степной кочевник считал себя охотником — хищником, кем он в значительной мере и был в действительности... Прирученные четвероногие и пернатые хищники были помощниками кочевников на охоте. От тотемов-хищников производили себя многие племена. Скифское искусство особенно любовно разрабатывало формы звериного тела и звериные композиции» (Ельницкий Л.А., 1977, с. 21, 22).

Установленная Л.А. Ельницким связь, конечно, прямолинейна, но не умозрительна, поскольку опиралась на палеозоологические данные В.И. Цалкина о том, что «в раннем железном веке значение охоты вырастает очень резко» (Ельницкий Л.А., 1977, с. 172, 173; Цалкин В.И., 1971, с. 14, 15).

К излагаемой здесь гипотезе очень близко подошла Н.М. Ермолова, напрямую связавшая популярность изображения оленя в искусстве скифо-сибирского звериного стиля с появлением верховой езды, позволившей «устраивать загонную охоту на благородных оленей верхом на лошадях» (Ермолова Н.М., 1980, с. 362, 363).

Таким образом, у предлагаемой гипотезы имеются предшественники, правда, не высказывавшиеся на эту тему достаточно развёрнуто. Так или иначе, но имеется, на мой взгляд, вполне солидный и интересный набор исторических и этнографических фактов, которые свидетельствуют в пользу того, что в древних и средневековых обществах элитарные социальные группы занимались не столько войной, сколько охотой на крупных копытных и хищных животных.

Война, за исключением относительно кратких периодов кровавого перераспределения земель и политического господства, была всё же событием чрезвычайным. Охота же являлась занятием постоянным, если не ежедневным, то ежегодным. Я имею в виду большие облавные охоты, хорошо известные по письменным источникам и по трудам многих исследователей, начиная с классических работ М.Н. Хангалова и Д.А. Клеменца.

Охотничьи облавы в эпоху их расцвета были не столько хозяйственным предприятием, сколько средством боевой подготовки воинов. Они легко переходили в прямые военные акции (Владимирцов Б.Я., 1934, с. 79, 80; Далай Ч., 1983, с. 90, 91; Иванов С.В., 1954, с. 270, 273; Клеменц Д.А., Хангалов М.Н., 1958, с. 33-95; Мункуев Н.Ц., 1977, с. 383; Мусаев С, 1979, с. 131, 132, 200; Окладников А.П., 1955, с. 296, 297, 305, 306, 318; Хангалов М.Н., 1958, с. 13, 17; Хара-Даван Э., 1991, с. 85, 86, 119). Это хорошо понимали сменявшие друг друга властители Центральной Азии. Например, в

(67/68)

эпоху монгольской династии Юань для китайцев был установлен запрет на облавные охоты под страхом смертной казни или ссылки (Далай Ч., 1983, с. 122). В XVIII в., когда Монголия оказалась под властью маньчжуро-китайской державы Цин, монгольские князья могли начинать облавную охоту только после специального, каждый раз особо оформляемого разрешения из Пекина (Бичурин Н.Я., 1828, с. 116).

Облавные охоты были весьма важным и многосторонним социальным институтом. Б.Я. Владимирцов отмечал, что выборы монгольских ханов проводились во время облавных охот (Владимирцов Б.Я., 1934, с. 79, 80). Иллюстрацию этому мы находим в киргизском эпосе, где Манаса выбирают и провозглашают ханом как раз на охоте, хотя и не облавной (Манас..., 1984, с. 389-418). Карьера многих военных предводителей кочевников была тесно связана с институтом облавных охот. Ярчайший пример этого — Чингисхан. По некоторым фольклорным сведениям, он начинал предводителем облавщиков (Хангалов М.Н., 1959, с. 223, 224). Так это или нет, но нужно согласиться с С.А. Козиным, писавшим, что военно-организаторский гений Чингисхана проявился в соединении формирующейся из корпуса тургаудов армии с древнейшей родоплеменной традицией устраивать ежегодные облавы на дикого зверя (Козин С.А., 1941, с. 67, 68). Символично, что и конец Чингисхана наступил в результате смертельной болезни, после того как он упал с коня на облавной охоте (Козин С.А., 1941, с. 189-191).

Историки и этнографы, изучавшие облавные охоты даже в прошлом веке, имели дело уже с их деградировавшими, реликтовыми формами. Общими причинами вырождения и измельчания облавных охот считаются влияние буддийской религии с её запретом убивать живые существа, развитие скотоводства, переход кочевников к дисперсному расселению, отсутствие войн в Монголии и Сибири после их вхождения в состав централизованных государств (Клеменц Д.А., Хангалов М.Н., 1958, с. 94, 95; Майский И.М., 1959, с. 137; Хангалов М.Н., 1958, с. 29).

Тем больший интерес представляют те реликтовые эпизоды облавных охот, которые позволяют судить об их методах времени расцвета. Так, в древности и средневековье существовал запрет применять оружие до последнего дня охоты. Облавщики вступали в рукопашные схватки со зверями, пытавшимися прорвать кольцо окружения (Хара-Даван Э., 1991, с. 85, 86). Они ловили их арканами, укрюками и сетями, связывали, стреноживали, «сострунивали» звериные пасти (Даль В.И., 1882, с. 343). Марко Поло, наблюдавший в XIII в. облавные охоты юаньского двора во главе с ханом Хубилаем, ничего не писал об оружии охотников, но очень подробно рассказывал о тысячах собак, ловчих птицах, а в отдельной главе — о «приученных зверей ловить» леопардах, волках и «львах» (судя по описанию, тиграх). Описывая «большую охоту великого хана», Марко Поло ни разу не употребил глаголы «бить» или «убивать», но исключительно «ловить». Соответственно и о добыче рассказывается не как об убитых, а как о живых зверях и птицах (Книга Марко Поло, 1956, с. 114-118). Ещё в XVIII — начале XX в. на китайских императорских охотах в маньчжурском парадизе Жэхэ особенно престижным подношением императору от монгольских облавщиков считались живые связанные звери (Клеменц Д.А., Хангалов М.Н., 1958, с. 51).

В «Сокровенном сказании» соратники Темучжина говорят ему: «Мы решили поставить тебя ханом. Когда же станет у нас ханом Темучжин, вот как мы будем поступать. При облавах на горного зверя будем выделять тебе половину, брюхо к брюху. Одиночного зверя тоже будем сдавать тебе брюхо к брюху, сдавать, стянувши стегна». С точно таким же обещанием — подносить не убитых, а связанных зверей — обращается Чингисхан к Чжамухе и другим, когда отказывается от власти в их пользу: «Когда бы вы посылали передовым в облаву на тенётного зверя, то я представлял бы вам горного зверя стегно к стегну; пещерного зверя — представлял бы ляжка в ляжку; степного зверя — доставлял бы, притиснув брюхо к брюху» (Козин С.А., 1941, с. 108, 137).

Отмечу, что описаний облавных охот и тем более описаний добычи — связанных

(68/69)

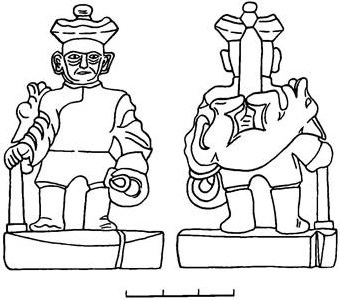

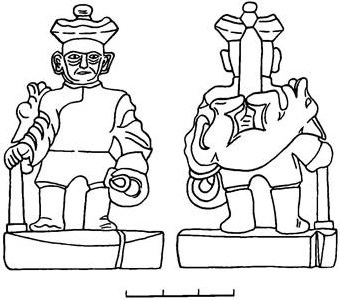

Рис. 1. Охотник со связанным хищным зверем за спиной.

Тувинская деревянная скульптура первой четверти XX в.

Государственный музей искусства народов Востока инв. №5073 I.

животных — мы не найдём в письменных источниках, синхронных древнекочевническим обществам. Интересующие нас факты отыскиваются только в этнографической литературе или в других более поздних источниках, в том числе в беллетристических описаниях охоты. Среди последних стоит указать на сцену охоты Ростовых в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» (Толстой Л.Н., 1980, с. 265) и рассказ В.И. Даля «Охота на волков» (Даль В.И., 1981, с. 43, 44). Их информативную ценность не следует занижать — оба сюжета явно «списаны с натуры» и созданы беллетристами, обладавшими, по всеобщему признанию, незаурядной наблюдательностью.

Причины,

по которым зверя на охоте не убивали, а связывали живьём, могли быть различными. На первый план выступали, видимо, преимущественно эмоциональные стимулы, например, желание предъявить связанное животное как живое впечатляющее доказательство охотничьей лихости. Однако имеются и несколько иные свидетельства.

Свен Гедин писал о том, что алайские киргизы в конце XIX в., поймав волка, «в разинутую пасть ему всовывают короткий толстый кол, который прикручивается к скулам, другую же палку привязывают к ноге, чтобы зверь не мог удрать, и начинают всячески мучить и терзать его, пока в нём остается хоть искра жизни» (Гедин С., 1899, с. 107, 108).

Г.Н. Симаков опубликовал информацию об обучении киргизами ловчих птиц. Беркутов, воспитанных из птенцов, обучали на «живом вабиле», которым было соответствующее животное, например попавший в капкан волк («в некоторых случаях вместо волка используют большую, серую, похожую на волка собаку»). Животному связывали пасть и опутывали ноги, после чего беркута можно было без опаски тренировать, готовя к настоящей охоте (Симаков Г.Н., 1978, с. 35).

Тела убитых животных также могли деформироваться сходным образом, причём без рационального объяснения. По данным С.Г. Жамбаловой, у бурятских охотников существовал ныне забытый ритуал свертывания убитого зверя в кольцо: лапы животного связывали вместе, а конец хвоста притягивали к носу (Жамбалова С.Г., 1991, с. 98, 134).

Существуют и предметные иллюстрации к ответу на вопрос, какая поза прида-

(69/70)

валась охотничьей добыче. Например, в Государственном музее искусства народов Востока хранится тувинская деревянная скульптура, вырезанная не позже 1925 г. (рис. 1). Она изображает охотника, несущего на спине пойманного хищного зверя, вероятно, лису. Ноги животного согнуты и сведены вместе, шея пригнута к передним конечностям, хвост поджат к задним ногам. Это указывает, между прочим, на то, что зверь жив — он висит за спиной охотника лапами кверху, и в противном случае хвост был бы не поджат, а свисал вниз. Верхняя линия спины, шеи и темени образует дугу, а всё тело животного идеально вписывается в эллипс, что вполне соответствует одному из распространённых канонов изображения хищников в скифо-сибирском зверином стиле (Кореняко В.А., 1984, с. 64, 89, 90, 103, рис. VI, 1).

Эти и подобные им факты позволяют судить о позах, которые придавались телам животных, пойманных во время облавных охот. Для обездвиживания копытного животного вполне достаточно было связать вместе четыре конечности, и оно оставалось лежать на животе с подогнутыми ногами. В археологической литературе уже высказывались предположения о том, что копытные животные скифо-сибирского искусства суть охотничьи трофеи или объекты жертвоприношения (Ермолова Н.М., 1980, с. 363, 365; Савинов Д.Г., 1987, с. 112-117).

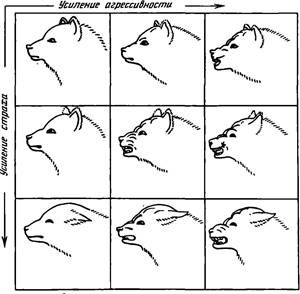

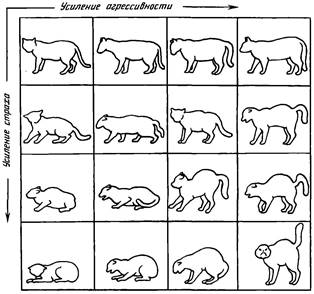

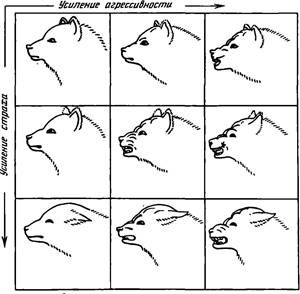

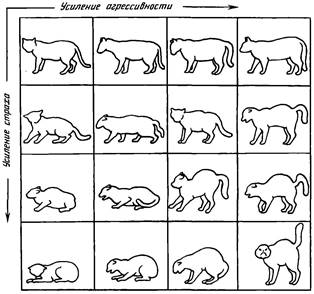

В отличие от копытного хищный зверь более гибок и подвижен, природа вооружила его острыми зубами и когтями. Поэтому хищника связывали особым способом — «сострунивали». Тонким ремешком, волосяной или жильной верёвочкой («струной») связывали все четыре лапы и к этому узлу подтягивали морду с завязанными челюстями. Хищник оказывался свёрнутым в кольцо. Ему оставалось скалить зубы, показывать когти и поджимать хвост, т.е. демонстрировать хорошо известный специалистам по поведению животных (этологам) смешанный комплекс поведенческих реакций агрессии и страха. Этологами составлены иллюстративные таблицы «результатов мотивационного анализа» — по движениям лицевой мускулатуры у собаки (Лоренц К., 1994, с. 101-103) и изменениям угрожающей позы у кошки (Хайнд Р., 1975, с. 410, 411, рис. 135). Иллюстрации в таблицах (рис. 2, 3) расположены в соответствии с единым принципом: агрессивность усиливается по оси абсцисс, страх — по оси ординат. Нетрудно заметить, что рисунки, представляющие собой «этологические параллели» к образам кошачьих и собачьих хищников в искусстве скифо-сибирского звериного стиля, в обоих случаях оказываются в первой нижней части таблицы (сочетание сильного страха с сильной агрессией).

Пытаясь восстановить реалии древности по относительно поздним письменным источникам и этнографическим реликтам, необходимо вводить соответствующий этой ретроспективе коэффициент. Такой коэффициент должен акцентировать значимость участия древних воинов-охотников в облавах, их особое психическое состояние не только во время охоты, но и в целом — как особенности индивидуальной и социальной психики членов общественной группы, воспринимаемой ими самими в виде некой охотничьей стаи «псов-воинов» (Иванчик А.И., 1988, с. 38-48).

М.Н. Хангалов и Д.А. Клеменц писали о буйном, беспокойном поведении основной массы облавщиков (Клеменц Д.А., Хангалов М.Н., 1958, с. 64). Огромный материал, позволяющий реконструировать такие доминирующие в психике древних воинов-охотников черты, как агрессивность, кровожадность, буйная неуравновешенность, даёт эпический фольклор тюрко-монгольских народов (Ермоленко Л.Н., 1995, с. 22-29; Кыдырбаева Р.З., 1980, с. 29-31; Мусаев С., 1979, с. 200). Конечно, можно говорить о каких-то минимизирующих поправках в связи с условностью фольклорных жанров, тяготению эпоса к гиперболическим описаниям. Но эти поправки в свою очередь могут быть сняты упомянутым выше коэффициентом, который в ретроспективе, напротив, усиливает черты, известные нам по объективным нарративным и этнографическим источникам. В любом случае зооморфные сравнения, обильно присутствующие в эпических текстах кочевых народов, вполне можно интерпретировать так, как это делает исследователь эпоса «Манас» Р.З. Кыдырбаева: «Буйство, неурав-

(70/71)

|

|

Рис. 2. Таблица результатов мотивационного анализа мимика собаки (по К. Лоренцу).

|

Рис. 3. Таблица результатов мотивационного анализа — позы кошки (по Р. Хайнду — П. Лейхаузену).

|

новешенность богатыря и его дружинников сродни неистовству хищного зверя, с его безудержными порывами к схваткам» (Кыдырбаева Р.З., 1980, с. 31).

Основываясь на исторических, этнографических и фольклорных источниках, можно предположить, что членам социальных групп воинов-охотников были в высшей степени присущи реактивное, часто буйное, неуравновешенное, экспрессивное поведение, игнорирование смертельной опасности — в целом то, что психологи называют

(71/72)

экспрессивностью поведения и акцентуацией характера (Психология. Словарь, 1990, с. 15-17).

Такие особенности психики отчасти объясняются довольно жёстким отбором членов социальной группы. Мало того, что они были воинами и охотниками. Чрезвычайно важно, что они были всадниками в эпоху, когда отсутствовали стремена и жёсткие седла. Поэтому всадником-воином и участником облавных охот мог стать прежде всего мужчина вполне определённого возраста, темперамента и мышечного тонуса. Исследование М.В. Козловской показало, что верховая езда в скифское время требовала таких мышечных усилий, что их последствия чётко регистрируются при изучении посткраниальных скелетов, причем именно мужских (Козловская М.В., 1996, с. 142-147). Бесспорно, отбор шёл и с учётом психических качеств. По мнению психологов, экспрессивность поведения в высшей степени свойственна как раз молодёжным коллективам (Лабунская В.А., 1989, с. 15, 16, 53, 54).

Нам остаётся связать появление скифо-сибирского звериного стиля как искусства экспрессивных деформаций и эффектов с психическими особенностями конных воинов-охотников. Такая связь вполне допустима, потому что с её помощью мы можем дать конкретный ответ на основной вопрос социологии искусства: почему люди предпочитают один тип художественной продукции другому? (Дондурей Д.Б., 1980, с. 233-236). И здесь вполне уместно привести тезис известного литературоведа Н.Я. Берковского: «“Эстетика эффектов” рассчитывает на зрителя-хищника, на зрителя с инстинктом охотника» (Берковский Н.Я., 1962, с. 283).

В итоге можно предположить, что при решении проблемы генезиса искусства скифо-сибирского звериного стиля мы должны учитывать воздействие по меньшей мере двух вполне конкретных стилеобразующих факторов.

Первый стилеобразующий фактор — облавные охоты социальных групп молодых конных воинов, сопровождавшиеся рукопашными схватками с крупными копытными и хищными зверями. Эти животные в связанном, так сказать, деформированном состоянии являлись, используя терминологию А.Д. Столяра для первобытного искусства, «продуктами натуральной изобразительной деятельности» (Столяр А.Д., 1985, с. 138-179, 209), стимулировавшей зарождение искусства экспрессивных деформаций.

Второй стилеобразующий фактор — индивидуальные и социальные психические особенности членов данных социальных групп. Произведения анималистического искусства экспрессивных деформаций как нельзя лучше соответствовали экспрессивности и акцентуированности их психики. Изделия звериного стиля были не столько магическими изображениями охотничьих трофеев (Jettmar К., 1964, с. 238, 239), сколько эмблемами принадлежности к данной социальной группе. На ранней фазе процесса, как предполагал С.С. Сорокин, такие «изображения-замены служили уже постоянным свидетельством личной доблести, то есть превращались в своеобразные знаки отличия» (Сорокин С.С., 1978, с. 182).

Соответствует ли изложенная гипотеза всему обилию и разнообразию произведений скифо-сибирского искусства? Конечно, нет. Данная гипотеза может претендовать на объяснение только стилевого ядра древнекочевнического искусства — тех его названных в начале статьи образов, которые мы можем назвать «эмблемами» скифо-сибирского звериного стиля. Но логика возникновения, развития и распространения других «больших стилей» говорит о том, что после того, как были созданы канонические средства художественного выражения наиболее популярных анималистических образов, они вполне могли быть в разной степени распространены и на другие зооморфные мотивы и сюжеты.

В общем данная гипотеза описывает не столько непосредственный генезис звериного стиля, сколько его возможные предпосылки или пролог его истории. Понятно, что при переходе от гипотезы к конкретным произведениям искусства скифо-сакской архаики могут появляться конкретные же вопросы, на которые не всегда можно дать вполне удовлетворительные ответы.

Так, может возникнуть вопрос: почему на древнекочевнических изображениях жи-

(72/73)

|

|

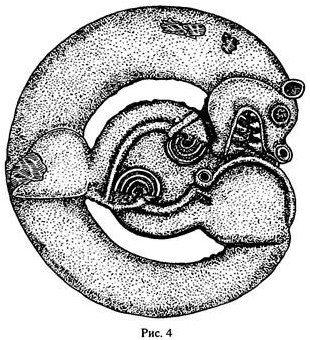

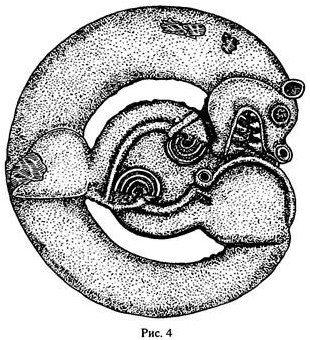

Рис. 4. Бронзовая бляха с изображением хищника рода пантер из кургана Аржан.

|

Рис. 5. Костяная пластина из погребения раннескифского времени у г. Константиновска.

|

вотных мы не видим отчётливо показанных ремней или веревок, которыми, согласно данной гипотезе, связывались ставшие охотничьей добычей реальные прообразы этих изображений?

Во-первых, необходимо иметь в виду условность древнего искусства, как бы не замечавшего многих важных деталей. Приведу один пример подобного рода. Судя по изображениям кошачьих хищников и прежде всего по их соразмерности с другими животными в многофигурных композициях, древнекочевническое искусство имело дело с крупными представителями этого семейства — пантерами и гепардами. Гепарды и все представители рода пантер, обитающие в умеренном поясе Евразии, отличаются хорошо выраженной пятнистостью окраски (тигр, леопард, ирбис). Исключение составляют львы, но их изображения хорошо определяются по специфическим кисточкам на хвостах и по гривам у самцов. Кроме львов, в Старом Свете есть только одна крупная кошка с однотонной окраской — так называемая чёрная пантера, собственно меланист леопарда, но её ареал ограничивается тропиками (Жизнь животных, 1971, с. 366-370). Следовательно, мы вроде бы можем ожидать, что изображения кошачьих хищников в скифо-сибирском искусстве должны иметь соответствующую разделку поверхности, передающую полосатость тигров и пятнистость леопардов, гепардов, ирбисов. Но в большинстве случаев на изображениях кошачьих хищников мы видим гладкую поверхность тел.

Во-вторых, имеются произведения древнекочевнического искусства, возможно, подтверждающие изложенную гипотезу. Назову два из них. В восточной части ареала

(73/74)

звериного стиля это знаменитое изображение пантеры из кургана Аржан (рис. 4). На лапах животного мы видим поперечные ремневидные выпуклые полоски (Грязнов М.П., 1980, с. 28, рис. 15, 4). Я не вполне уверен в правильности такой интерпретации. Уверенность в том, что эти поперечные полоски суть ремни, охватывающие лапы пантеры, укрепляется при рассматривании рисунков вроде того, который иллюстрирует статью Г. Коссака (Kossack G., 1995, S. 29, Fig. 10, 4). На фотографиях же, да и при рассматривании самой аржанской бляхи из-за общей мягкой, сглаженной моделировки не очень чётко различаются места стыков этих поперечных полосок с полосками, декоративно дублирующими дорсальные контуры конечностей. И всё же на задних лапах вроде бы вполне отчётливо видно, как полоска — «ремень» не переходит в декоративную полосу, а пересекает её, охватывая лапу (или лапы, поскольку левые конечности не показаны) целиком.

В западной части ареала можно обратить внимание на менее известную, но неоднократно публиковавшуюся костяную пластину из погребения VI в. до н.э. у г. Константиновска на Дону (Кияшко В.Я., Кореняко В.А., 1976, с. 174, рис. 3). Пластина заполнена странной хаотической композицией из изображений оленей и кошачьего хищника. Мне кажется, что эта композиция наиболее убедительно может быть объяснена как изображение груды охотничьих трофеев — связанных животных (рис. 5). Может быть в пользу такой интерпретации говорит и сетчатая штриховка, почему-то заполняющая лишь часть участков свободного пространства между фигурами животных, а потому вряд ли объясняющаяся декоративной передачей фона. Не изображает ли эта сетчатая штриховка ловчую сеть? В таком случае ей отыскиваются археологические и этнографические параллели (Окладников А.П., 1955, с. 296, 297).

Интересно, что оба памятника относятся к наиболее ранним произведениям скифо-сибирского искусства.

Более важным мне представляется то, что данная гипотеза позволяет объяснить некоторые противоречия, отмеченные разными исследователями при изучении проблемы происхождения звериного стиля. Чаще всего специалисты обращали внимание на два таких противоречия, казавшиеся им неразрешимыми или трудно объяснимыми.

Так, К. Йеттмар называл «необъяснимым» (Jettmar К., 1964, S. 214) противоречие между представлением о скотоводстве как основе экономики кочевников и преобладанием изображений диких животных в искусстве звериного стиля. Предложенная гипотеза объясняет это противоречие. Общественная группа, социальные, психические и эстетические потребности которой стимулировали генезис звериного стиля, была гораздо теснее связана с охотой, нежели с животноводством.

Другое противоречие следующим образом охарактеризовал С.И. Вайнштейн (Вайнштейн С.И., 1991, с. 287, 288): «Если предположить, что скифо-сакский номадизм сложился лишь на базе комплексных степных культур, то остаётся труднообъяснимым ряд очевидных “лесных” черт, присущих ему и проявляющихся в особенности в достаточно консервативной сфере культового искусства. Таковы, например, образы благородного оленя и лося, занимавших одно из центральных мест в системе “звериного стиля”, что отнюдь не соответствовало их реальной роли в жизни степного населения». С.И. Вайнштейн видит выход из этого противоречия в предположении, что в этногенезе скифо-сакских номадов участвовал “субстратный лесной компонент”. Предлагалось и ещё более простое решение — связать происхождение звериного стиля с «лесными и горно-таёжными массивами Присаянья» (Варламов О.Б., 1989, с. 158, 159).

Изложенная гипотеза даёт иное решение этой проблемы. Для социальной группы воинов-охотников идеальным объектом охоты были крупные животные, а наилучшим охотничьим полем — то, что в соответствующей русской терминологии называется островами. Это небольшие, обособленные в открытом пространстве лесные биоценозы. Они служат прибежищем для крупной фауны, гораздо более активно истребляемой на открытых пространствах. С другой стороны, небольшие

(74/75)

лесные биоценозы (фации) как бы созданы для финала облавной охоты, поскольку «втягивают» в себя преследуемую дичь и могут быть эффективно окружены облавщиками. На крупномасштабных картах степных и аридных регионов фациальность не фиксируется, а потому и не учитывается специалистами-гуманитариями. В реальности же здесь большое количество лесных биоценозов: боров, колков, пойменных лесов, тугаев. В основном они не связаны с человеческими усилиями по фитомелиорации сухих пространств и являются остатками былого ландшафтного разнообразия. Это разнообразие было ещё более впечатляющим до земледельческого освоения степи и резкого усиления воздействия на степную природу антропогенного фактора. Поэтому наличие в степной и аридной зонах лесной и горно-лесной фауны не только не удивительно, но объективно и типично в силу поясной зональности, вертикальных миграций, спуска фауны на равнины по долинам рек.

В целом изложенные здесь предположения можно назвать модификацией уже известной в литературе «военно-охотничьей гипотезы», но с упором на данные палеосоциологии, психологии и искусствоведения. Эта гипотеза, не претендуя на освещение всех граней сложнейшей истории древнекочевнического искусства, позволяет по-новому рассмотреть проблему генезиса скифо-сибирского звериного стиля.

Список литературы. ^

Арнхейм Р., 1974. Искусство и визуальное восприятие. М.

Арнхейм Р., 1994. Новые очерки по психологии искусства. М.

Берковский Н.Я., 1962. Статьи о литературе. М.; Л.

Бичурин Н.Я., 1828. Записки о Монголии, сочинённые монахом Иакинфом. С приложением карты Монголии и разных костюмов. Т. 1. СПб.

Вагнер Г.К., 1978. Рец. на: Фёдоров-Давыдов Г.А. Искусство кочевников и Золотой Орды. М., 1976 // Советское искусствознание ‘77. Вып. 1. М.

Гедин С., 1899. В сердце Азии. Памир — Тибет — Восточный Туркестан. Путешествие Свена Гедина в 1893-1897 гг. Т. 1. СПб.

Далай Ч., 1983. Монголия в XIII-XIV веках. М.

Даль В.И., 1882. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М.; СПб.

Даль В.И., 1981. Повести и рассказы. Уфа.

Дондурей Д.Б., 1980. К проблеме исследования функций искусства // Советское искусствознание ‘79. Вып. 1. М.

Ермоленко Л.Н., 1995. О духе кровожадности древних (на материалах эпоса тюрко-монгольских народов) // Культуры древних народов степной Евразии и феномен протогородской цивилизации Южного Урала (Матер. 3-й Междунар. науч. конф. «Россия и Восток: проблемы взаимодействия». Ч. V. Кн. 2. Челябинск.

Ермолова Н.М., 1980. К вопросу об интерпретации изображений животных // Скифо-сибирское культурно-историческое единство. Матер. I Всесоюз. археологической конф. Кемерово.

Жамбалова С.Г., 1991. Традиционная охота бурят. Новосибирск.

Жегин Л.Ф., 1970. Язык живописного произведения. (Условность древнего искусства). М.

Жизнь животных, 1971. Т. 6. М.

Иванов С.В., 1954. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX — начала XX веков. Сюжетный рисунок и другие виды изображений на плоскости. М.; Л.

(75/76)

Клеменц Д.А., Хангалов М.Н., 1958. Общественные охоты бурят. (Зэгэтэ-аба — охота на росомах) // Хангалов М.Н. Собр. соч. Т. 1. Улан-Удэ.

Козловская М.В., 1996. Антропологическая характеристика скелетных материалов из скифских курганов Среднего Дона // РА. №4.

Кореняко В.А., 1984. Декоративно-прикладное искусство Тувы в собрании ГМИНВ (каталог мелкой пластики) // Науч. сообщ. ГМИНВ. Вып. XVII. М.

Краткий словарь терминов изобразительного искусства, 1965. М.

Кыдырбаева Р.З., 1980. Генезис эпоса «Манас». Фрунзе.

Лабунская В.А., 1989. Психология экспрессивного поведения. М.

Лоренц К., 1994. Агрессия (так называемое «зло»). М.

Майский ИМ., 1959. Монголия накануне революции. М.

Манас. Киргизский героический эпос. 1984. Кн. 1. М.

Мириманов В.Б., 1978. Традиционное искусство Западного Судана. (К вопросу о стилистической эволюции традиционной скульптуры) // Советское искусствознание ‘77. Вып. 1. М.

Мириманов В.Б., 1980. Основные тенденции развития изобразительного искусства эпохи классообразования. (К ретроспективной реконструкции истории искусства народов Тропической Африки) // Советское искусствознание ‘79. Вып. 1. М.

Мириманов В.Б., 1986. Искусство Тропической Африки. М.

Мусаев С., 1979. Эпос «Манас». Фрунзе.

Окладников А.П., 1955. Якутия до присоединения к Русскому государству. М.; Л.

Пестрякова И.В., 1956. Скифское искусство Поднепровья VI-III вв. до н.э. Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Л.

Психология. Словарь, 1990. М.

Раушенбах Б.В., 1980. Пространственные построения в живописи. Очерк основных методов. М.

Словарь литературоведческих терминов, 1974. М.

Толстой Л.Н., 1980. Собрание сочинений в 22 томах. Т. V. М.

Хайнд Р., 1975. Поведение животных. Синтез этологии и сравнительной психологии. М.

Хангалов М.Н., 1958. Зэгэтэ-аба. Облава на зверей у древних бурят // Хангалов М.Н. Собр. соч. Т. 1. Улан-Удэ.

(76/77)

Хангалов М.Н., 1959. Предания и поверия унгинских бурят // Хангалов М.Н. Собр. соч. Т. II. Улан-Удэ.

Хара-Даван Э., 1991. Чингисхан как полководец и его наследие. Культурно-исторический очерк Монгольской империи XII-XIV вв. Элиста.

Хогарт У., 1987. Анализ красоты. Л.

Шер Я.А., 1980б. Ранний этап скифо-сибирского звериного стиля // Скифо-сибирское культурно-историческое единство. Матер. I. Всесоюз. археологической конф. Кемерово.

Эстетика. Словарь, 1989. М.

Brentjes В., 1982. Der Tierstil in Eurasien. Leipzig.

Jettmar К., 1964. Die fruehen Steppenvoelker. Die eurasiatische Tierstil. Entstehung und sozialer Hintergrund. Baden-Baden.

Kossack G., 1995. Geschichte und Aufgaben der archaeologischen Erforschung Mittelasiens an der Schwelle zur fruehen Eisenzeit // Eurasia antiqua. Zeitschrift fuer Archaeologie Eurasiens. B. 1. Mainz.

Rostovtseff M.I., 1929. The Animal Style in south Russia and China. Princeton.

Государственный музей искусства народов Востока, Москва.

V.A. Korenyako

The issue of the scythian-siberian animal style origin. ^

Summary

The paper reviews some issues related to the study of the Scythian-Siberian animal style which is an animalistic art of nomads that lived in the first millennium BC — the beginning of the first millennium AD. An issue related to a specific criterion, that of an artistic originality of the animal style is resolved by comparing this art with “the big styles” of later periods. A system of natural image deformations aimed at strengthening the expressiveness of the image is used as a major artistic method of the old nomadic art. As a conclusion, the author offers to define the Scythian-Siberian animal style as an art of expressive deformations.

While solving the issue of the Scythian-Siberian art genesis, it is necessary to take into account an impact of at least two specific style-forming factors that are hypothetically reconstructed on the basis of written records and ethnographic sources. The first is bateau hunting of young mounted warriors that were accompanied by a hand-to-hand battle with large ungulate animals and beasts of prey. These animals, when tied, i.e. in a deformed state, were natural prototypes of the most popular images of the early nomadic art (a deer with bent legs and a wild cat curled up in a ring). The second style-forming factor are individual and social psychological peculiarities of old hunters-warriors that had been riders during the age long before the rigid saddles and stirrups were invented and put to massive use. Objects of animalistic art of expressive deformations were consistent with expressiveness and accentuation of the psyche of these people who were creators and main bearers of the Scythian-Siberian animal style tradition.

|

В.А. Кореняко

В.А. Кореняко