|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1Золотой олень. Чиликтинский курган.(Открыть в новом окне) |

2Золотой орёл. Чиликтинский курган.(Открыть в новом окне) |

до н.э.). [1] Здесь перед нами предстаёт обильное собрание войлочных, деревянных и кожаных изделий, дополняющих предметы из металла. И всё это украшено фигурами баранов, кабанов, оленей, горных козлов, тигров, барсов, степных кошек, зайцев, гусей, лебедей, орлов, пеликанов, тетеревов, фантастических животных и т.п. В Алтайских курганах найдены изделия с типичными для искусства кочевников Евразии эпохи раннего железного века сценами борьбы хищников или нападения хищника на копытного. В них много общего с искусством Переднего Востока и Ирана. [2]

Эти связи были и у западных кочевников — скифов и сарматов, у племен Алтая и более отдалённых районов Сибири. [3] Популярность изображений с борьбой животных и терзаниями травоядных хищниками у кочевников «Великого пояса степей» объясняется не только влиянием Переднего и Среднего Востока или каких-либо других стран, но и тем, и главным образом тем, что эти композиции, их экспрессия, их своеобразная динамика находили глубокие отзвуки в сознании кочевых племён эпохи варварской военной демократии. [4] Львица терзает горного козла — изображение на серебряной пластине; барс нападает на оленя, тигр на горного барана, лось, терзаемый огромным грифом, орлиный грифон борется с львиным грифоном — композиции на седельных покрышках [5] и множество других сцен, выполненных в кочевническом «зверином стиле», можем мы наблюдать на вещах из богатых погребений алтайских вождей в Пазырыкских курганах.

Чрезвычайно выразительны изображения рогатых существ с человеческими лицами, звериными ушами, мощными когтистыми лапами, трёхпалыми руками, с загнутым вниз хвостом и с длинными крыльями. Этот образ был также заимствован в искусстве Переднего Востока. Много раз повторена сцена с сидящей у дерева богиней и подъезжающим к ней всадником — таковы многокрасочные аппликации из войлока на знаменитом Пазырыкском ковре. [6]

Алтайское искусство «звериного стиля» предстает перед нами как варварское искусство чрезвычайно пёстрых изделий, в которых мастера часто совмещали все известные им художественные и технические приёмы. В одном и том же комплексе мы

3

Золотая пантера.

Келермесский курган.

(Открыть в новом окне)

найдём и вырезанные из кожи графически выразительные силуэты, и золотые листки, вставленные для украшения фигур зверей, и раскрашенные краской кожаные подвески с цветными прядями конских волос, и резные подвески из дерева и т.п. При этом во всём господствует безусловное единство стиля, чуждое какой бы то ни было эклектики, хотя многие элементы этого искусства композиции и сюжеты были заимствованными.

В Южной Сибири — Минусинской котловине, Туве, Забайкалье и других районах —археологические раскопки дают всё больше и больше изделий «звериного стиля» I тысячелетия до н.э. Такого рода вещи давно известны по замечательной коллекции золотых блях, собранных из разрушенных сарматских западносибирских и сибирских погребений середины — конца I тысячелетия до н.э., известной под названием Сибирской коллекции Петра I. [7] На этих бляхах как бы оживает богатый животный мир сибирских рек, лесов и степей. Рыбы, змеи, утки, лебеди, орлы и соколы, ежи, олени, лоси, косули, лани, горные бараны, волки, барсы, тигры, львы, лошади, бараны, яки, верблюды чередуются с львиными и орлиными грифонами и другими сказочными чудовищами: то это животные с телом ящерицы и головой козла, то это лев с оленьими рогами, волки с кабаньими носами и клыками или с ушами в виде грифоньих голов — явления «зооморфных превращений», которые столь характерны для скифо-сибирского «звериного стиля». Как бы вырастают из концов массивных витых золотых браслетов и шейных гривен фигурки фантастических и реальных зверей.

Как и на алтайских древних вещах, здесь богато представлены сцены терзаний и борьбы зверей и чудовищ: нападение грифа на яка и тигра, оспаривающего у грифа эту добычу, змеи на волка, тигра на коня, борьба тигра и двугорбого верблюда, изображённая на фоне дерева, [8] и т.п.

Изделия, выполненные в «зверином стиле», встречаются в погребениях тагарской культуры (VII-III вв. до н.э.) — в частности, они представлены находками из Минусинской котловины, в уюкской культуре в Туве, в памятниках раннего железного века в Монголии и Забайкалье. Перед нами и здесь возникают олени с ветвистыми рогами в традиционной позе с поджатыми ногами. Десятки вещей из тагарских и уюкских курганов украшены фигурками баранов и козлов, встречаются здесь и круглые бляхи в виде свернувшегося хищника. Кроме отдельных диких и домашних животных, птиц и фантастических зверей мы увидим в Туве и композиции из нескольких фигур, например: кошачий хищник грызёт голову косули. Плоские фигурки лежащей лошади, архаров, баранов, джейранов, тигров, косуль, птиц с распластанными крыльями соседствуют с объёмными фигурками — такими, как навершие булавки в виде стоящего козла, склёпанного из золотых пластин. [9]

Во всех вещах, в каждом выступе предмета, в обушке клевца, навершии ножа, венчике котла, рукоятке гребня — везде как бы таится зооморфное начало, готовое в любой момент, повинуясь малейшему желанию мастера, выглянуть на свет. Предмет как бы «прорастает» фигурками животных, их головками, ногами, ушами, глазами, копытами, рогами...

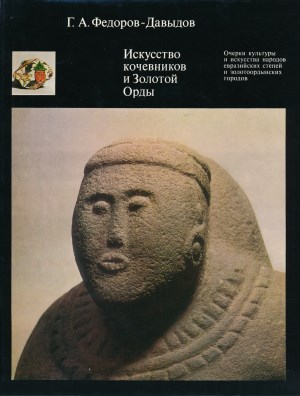

Хорошие образцы изделий, выполненные в «зверином стиле», дал богатый Чиликтинский курган близ Семипалатинска (рубеж VII и VI вв. до н.э.). Здесь были найдены золотые бляшки, представлявшие собой кабанов и оленей с поджатыми ногами в позе, характерной для скифо-сибирского «звериного стиля» и нигде, кроме степи, не встречающейся, а также золотые фигурки свернувшихся пантер и сидящих орлов, поднявших инкрустированное бирюзой крыло. Напряжённые позы, полные энергии повороты голов при всей условности изображения делают чиликтинских орлов и пантер прекрасными образцами степного скифо-сибирского анимализма. [10] Раскопки сакских курганов всё больше и больше знакомят нас с образцами «звериного стиля» древних кочевников Казахстана. Известны пряжки с изображением голов горного барана и грифонов из могильника Уйгарак (VI-V вв. до н.э.), в низовьях

4

Золотой олень.

Костромской курган.

(Открыть в новом окне)

Сырдарьи, бронзовые пластины в виде сдвоенных головок лошадей, золотые обкладки ножен меча с изображением головы барана и двух лежащих фантастических чудовищ из могильника Тагискен (VI в. до н.э.) также в низовьях Сырдарьи. [11] Казахстан даёт всё новые и новые образцы этого степного искусства.

Близ Алма-Аты, у города Иссык, в 1969-1970 гг. был раскопан богатый сакский курган второй половины I тысячелетия до н.э. На погребённом были одежды, расшитые золотыми фигурными бляхами. На голенном уборе красовались золотые головки коней, козлов, фигурки барсов и птиц среди листьев и растительных побегов; венчала всё это реалистическая золотая фигурка архара. Край кафтана был оторочен каймой, составленной из больших золотых блях с мордами животного. На поясе были две прямоугольные массивные бляхи с изображением лосей в позе летучего галопа, обычной для скифо-сибирского искусства, на колчане — золотые пластины с фигурами лошадей. [12]

5

Бронзовый кинжал тагарской культуры. Минусинская степь.

(Открыть в новом окне)

Районы предгорий и степей Семиречья и более южные районы, вплоть до плоскогорий Памира, входят в ареал скифо-сибирского «звериного стиля» кочеиых племён Евразии. Особенно характерны для этих территорий курильницы и жертвенники в виде столиков, часто с ажурными поддонами и фигурками животных. Здесь мы находим и сцены борьбы зверей (тигр своими мощными клыками упёрся в рога козла) и «процессию животных». Есть и отдельные бляхи в скифо-сибирском стиле, изображающие представителей местной фауны — яков, горных козлов, архаров и т.п. Встречаются котлы с ножками в виде животных (головы и ноги баранов, части тела хищников). Котлы с зооморфными изображениями распространены были по всей Евразийской степи в скифо-сарматскую эпоху. [13]

В скифских, меотских и сарматских степях набор сюжетов «звериного стиля» был значительно беднее. Первоначально это были львы, барсы, медведи, кони, бараны, грифо-бараны, хищные птицы, олени, лоси, горные козлы. Конская сбруя, особенно псалии, навершия колесниц и тому подобные вещи, связанные с всадническим бытом, особенно часто украшались изображениями животных. Они покрывали также ручки зеркал, крюки для колчанов и тому подобные вещи. С V в. до н.э. появляются сцены терзаний и борьбы животных.

Ранние памятники скифского искусства несут на себе следы сильного воздействия древневосточной цивилизации — главным образом месопотамской и урартской. Находка Саккызского клада в Иранском Курдистане (VII — начало VI в. до н.э.) дала образцы изделий, выполненных в близком к урартскому искусству стиле, но с фигурами животных в скифском духе. Среди стилизованных на древневосточный манер деревьев на золотом поясе из Саккыза

6Маска для коня.Пазырыкский курган.(Открыть в новом окне) |

7Золотая пантера.Сибирская коллекция.(Открыть в новом окне) |

8Золотая бляха.Майэмирская степь.(Открыть в новом окне) |

появляются скифо-сибирские козлы и олени с поджатыми ногами, а на обивке и диске — стилизованные на скифский лад фигуры хищников и птичьи головы. В один ряд с этими предметами можно поставить и золотые ножны из Мельгуновского (Литого) кургана в Приднепровье, где среди древневосточных гениев и чудовищ помещён характерный скифский олень (VI в. до н.э.). В Келермесском кургане (VI в. до н.э.) в Прикубанье была найдена секира с золотой рукояткой, украшенная месопотамско-урартскими сюжетами, а также оленями и кошачьими хищниками, типичными для скифского «звериного стиля». В том же кургане найдена золотая пластина в виде пантеры — одно из лучших произведений степного искусства кочевников Евразии. Замечательные художественные изделия «звериного стиля» были найдены в Костромском, Ульском и других курганах Прикубанья VI-IV вв. до н.э. [14]

Характерное для скифо-сибирского искусства совмещение различных животных встречается в Скифии повсюду. Перечисление даже главных находок здесь невозможно. С V в., а особенно в IV в. до н.э. нзчинается сильное влияние из скифскую культуру греческого искусства. Быт скифской аристократии наполняется вещами, сделанными в греческих городах Причерноморья. Они не могут служить нам для анализа специфики кочевнического искусства. В них от скифского искусства сохраняются только сюжеты. Вместе с эллинским влиянием в художественное творчество мастеров, окружавших скифских царей и вождей, входит образ человека.

Но собственно скифское искусство, так же как и искусство других кочевников Евразии, это прежде всего искусство изображения зверей. По выражению Б.Н. Гракова, оно «сумело прекрасно развить звериный стиль, но с трудом выходило из примитивного состояния, когда дело касалось человеческих изображений». [15] Полное господство зооморфных сюжетов находим мы в творчестве ближайших восточных соседей скифов — сарматов. Их «звериный стиль» занимает промежуточное положение между искусством европейских скифов и казахстанских и сибирских племён. Богато украшены вещи сарматов, в особенности их конская сбруя, фигурами животных: грифонов, козлов, медведей, зайцев, пантер, барсов, волков, оленей и т.п. В сарматских курганах находят браслеты и гривны с мощными выразительными звериными мордами на концах. [16]

Суть скифо-сибирского «звериного стиля» не только в полном господстве звериных сюжетов. Не просто анимализм определяет особенность этого искусства. «Звериный стиль» на всём протяжении «Великого пояса степей» отличается внутренним единством и общими тенденциями в своей эволюции. Это искусство обладает особым образным строем, специфическим подходом к действительности.

История скифо-сибирского «звериного стиля» имеет громадную литературу. Исследователей интересовали вопросы археологического описания изделий, иконографического анализа изображений, выяснение взаимовлияний или дат возникновения того или иного мотива, или угасания тех или иных сюжетов и приёмов изображения, семантика, вопросы происхождения этого искусства. Всё это, несомненно, важные проблемы. Прослеживая различные влияния и заимствования в скифо-сибирском анимализме, многие исследователи видели истоки этого искусства в культуре стран древневосточных цивилизаций, или в сибирских культурах бронзового века, или в искусстве древних лесных племён. Ряд черт в скифском и греко-скифском искусстве считали возмож-

9

Деревянное украшение конской сбруи.

Пазырыкский курган.

(Открыть в новом окне)

ным выводить из культуры архаической Фракии и Ионии. При этом вопрос о возникновении скифского искусства часто подменялся вопросом о происхождении сюжетной его стороны, появлении той или иной схемы композиции или канонической позы животного. Эти аспекты существенны для изучения скифо-сибирского «звериного стиля». Но, кроме того, есть проблема стиля, понимаемого как «язык» искусства, как определённое художественное миросозерцание, система «видения», как метод выражения отношения общества к окружающему миру и способ построения и понимания форм. Собственно стилистике уделялось мало внимания, хотя часто отмечалась самобытность в этом отношении скифо-сибирского искусства. [17] Это тем более странно, что в искусстве «звериного стиля» мы находим подлинные шедевры.

Мы не в состоянии точно установить семантику образов «звериного стиля» у племён — обитателей «Великого пояса» Евразийских степей эпохи раннего железного века. Большинство авторов предположительно связывают её с магическими и другими религиозными представлениями, анимизмом древних людей. [18] Но хорошо устанавливаются стилистические особенности этого искусства, в какой-то степени проливающие свет и на его сокровенный смысл.

[ Замкнутый образ. ] ^

Для раннего периода скифо-сибирского «звериного стиля» характерен в высшей степени автономный, самодовлеющий анималистический образ. Нарочитая замкнутость линий фигуры или нескольких фигур составляет особенность произведений этого искусства. [19] Рассмотрим вещи из Чиликтинского кургана (илл. 1, 2). Традиционная поза оленей с поджатыми ногами, [20] найденных в кургане, была предметом спора многих исследователей. Но как бы ни объясняли эту позу и откуда бы ни была она заимствована, она давала то преимущество, что позволяла замкнуть линии фигуры оленя внизу. Вместе с тем движение вперёд, которое ассоциативным путём придаёт наше воображение фигуре зверя, уравновешивается мощными откинутыми назад рогами. Массивные, тяжёлые и разветвлённые, они стабилизируют образ, противостоят этому порыву, уравновешивая фигуру. В этом их роль при создании замкнутого и самодовлеющего образа, потому-то они сверху имеют ритмический контур с выступами, который как бы задерживает движение оленя вперёд. Олень «цепляется» своими рогами за окружающее пространство. Если убрать или уменьшить рога, поза животного станет какой-то скованной, с неестественно и неприятно для глаза посаженной головой — образ потеряет устойчивость и равновесие частей.

Всё это можно сказать и по поводу других воплощений аналогичного мотива в скифо-сибирском искусстве ранней его поры. Замечательный золотой олень на щите из Костромского кургана (VI в. до н.э.) даёт большую замкнутость линий внизу (илл. 4). У этого оленя — повёрнутый вперёд рог в виде двух завитков. Рога трактованы как S-видные линии. Они словно пружинят, натянутые над спиной между головой и хвостом оленя, создают напряжение и заставляют фигуру прогибаться — этому соответствует плавная изогнутая линия спины. Мощная шея, показанная двумя чрезвычайно выразительными наклонными плоскостями, [21] противостоит этому напряжению и не даёт нарочито маленькой голове животного откинуться назад. Но всё же массивные пружинящие рога требуют противовеса — им являются два передних отрога. Без них фигура стала бы шаткой, закачалась. Выпуклый ободок глаза очень заметен и так увязан с завитками рогов, что зритель поневоле ощущает, как хрупко то место, где мощные рога прикреплены к небольшой и изящной головке. Это ещё больше способствует впечатлению того, что рога как бы «оттягивают» головку. Но этому движению противостоят не только уравновешивающие передние отроги, но и то, что заднее окончание рогов в виде массивной дуги положено на круп. Такова же структура образа оленя на выступах ножен из Келермесского и Мельгуновского курганов, на топорике и золотой пластине от горита из Келермеса и т.п. [22]

10

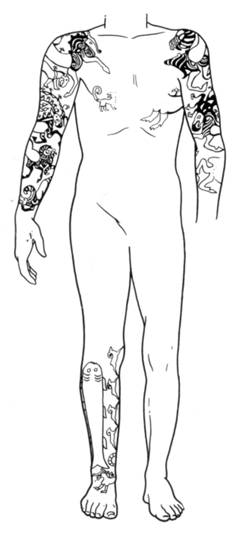

Татуировка тела погребённого.

Пазырыкский курган.

(Открыть в новом окне)

Но вернёмся к Костромскому оленю. В частях его фигуры, где больше всего движения и жизни — в шее и голове, несущей тяжесть рогов, напряжённость линий усиливается трактовкой поверхности тела двумя сходящимися плоскостями. Ребро их проходит плавной линией по середине шеи и переходит на морду. Таким образом, вся передняя часть животного вырисована тремя изогнутыми линиями, смыкающимися у рта. Нижняя — очень плавна и непрерывна. Наш глаз без помехи скользит вдоль неё, чтобы ощутить напряжённую стремительность фигуры с огромной тяжестью на голове. Средняя линия прерывается и даёт почувствовать тем самым обособленность головы от шеи. Наконец, верхняя линия прерывается присоединёнными к голове рогами. Тем самым впечатление общей вытянутости вперёд головы и шеи, которое создаёт с такой силой нижний контур и которое ослаблено уже в средней линии, здесь, в верхней, нейтрализовано.

Дополнительно к этому сходящиеся у рта линии, создающие у зрителя впечатление устремлённости фигуры оленя вперёд, уравновешены двумя выпуклыми объёмами плеча и крупа, бесспорная стабильность которых подчёркнута тем, что между ними помещено цилиндрическое, несколько сужающееся на конус туловище. Тело оленя приобретает вид какой-то конструкции из двух шаров и цилиндра между ними — эта устойчивая форма была бы скучной и невыразительной, если бы не полные жизни ноги, а круглое окончание фигуры зверя было бы слишком геометрично, если бы её линия не прерывалась выступом хвоста. Такую же замкнутость композиции демонстрируют и чиликтинские орлы (илл. 2). Крыло создаёт основу фигуры. Повёрнутая голова имеет сложный контур, что позволяет показать её хищность и подчеркнуть резко изогнутый клюв. Но это — лишь внутри фигуры, за пределы плавной замыкающей линии крыла эти контуры не выходят. То, что они показаны не на фоне сплошного крыла, а ажурно и лишь очерчены линией крыла, подчёркивает выразительность головы грифа. Но всей фигуре не придаются примитивные очертания, как было бы, если бы мастер вложил её всю в это крыло: показаны какие-то отростки внизу и схематически передана лапа в виде двух соединённых кружков. Эти детали, определяя низ и верх, также сообщают устойчивость изображению птицы с наискосок поставленным крылом. Образ оказывается замкнутым и самодовлеющим.

Мы предполагаем, что такая уравновешенность и замкнутость образа связана с особой автономностью его, с тем, что он безразличен с художественной точки зрения к своему окружению. Костромского оленя можно соединить с чем угодно — он останется самим собой. Он предназначался для крепления на нейтральной поверхности щита. Не случайно, что подобного рода изображения компоновались на совершенно чуждых им стилистических вещах: например, олень скифского типа помещён на ножнах акинака из Келермеса, рядом с восточными мотивами. Такие примеры могут быть умножены. Фигурки оленей нашивали на головные уборы, одежду, ими покрывалось оружие и т.п. У такого типа блях и изображений нет назначения, которое определялось бы их художественным обликом.

11

Бронзовый котёл.

Близ г. Алма-Ата.

(Открыть в новом окне)

Замкнутость звериного образа самого в себе привела к появлению круглых блях виде животного, свернувшегося в кольцо. Линии предмета полностью замыкались в кольцевидную фигуру. Но и там, где фигура хищника оставалась не сомкнута в кольцо, другими средствами достигалась большая степень «закрытости» образа. Рассмотрим золотую пантеру на щите из Келермеса (илл. 3). Выдвинутая далеко вперёд небольшая голова на мощной шее уравновешивается тяжёлой задней частью как бы осевшего хищника. Широкая полоса хвоста замыкает контур фигуры снизу и сзади. Хвост составлен из свернувшихся фигурок кошачьих, они повторяются и на окончаниях четырёх лап пантеры. Сверху её фигура ограничена плавной линией спины, перерыв в этой линии, который создаётся небольшим ухом, придает очень большую устойчивость всей фигуре. Если закрыть верхнюю выступающую часть уха то получится впечатление, что пантера «заваливается» вперед, так как плавная линии спины переходит в закругляющуюся линию головы: наш глаз спокойно скользит по линии спины, шеи и морды, по инерции хочет продлить эту линию и свести её к столь же плавному окончанию лап и хвоста, но, встречая выем под шеей, глаз делает на нём акцент, отчего и создаётся впечатление, что пантера кренится вперед.

Обратимся далее к выполненной вполне реалистически круглой бляхе из Майэмирской степи на Алтае (VII в. до н.э.) с изображением свернувшейся пантеры (илл. 8) и более условной бляхе в виде свернувшейся львицы или пантеры из Сибирской коллекции (VI в. до н.э.) (илл. 7). [23] На Майэмирской бляхе зверь, подчиняясь форме предмета, сжал свои лапы, но они тем не менее видны зрителю, равно как и мускулы мощных плеч, напрягшихся от неестественной позы. На бляхе из Сибирской коллекции плечевые мускулы зверя стали просто дисковидным расширением на совершенно гладком, как бы цилиндрическом теле хищника, а ноги и хвост превратились в какие-то условные лопасти с круглыми дисками на концах. Естественная выразительность живого тела на Майэмирской бляхе, напряжение мускулов, создающее ощущение, что зверь готов распрямиться как пружина, если с него спадут оковы того предмета, в который он заключён, сменились на бляхе из Сибирской коллекции впечатлением того, что перед нами подобие колеса с осью в том месте, где хвост оканчивается небольшим диском, со сложными ажурными выемами и широким ободом. Ощущение вращающегося колеса усиливается тем, что на его поверхности среди ажурных несимметричных выемов есть ещё дополнительные круги разных диаметров, расположенные нерегулярно, которым как бы придано своё автономное вращение, а также тем, что тело львицы, составляющее обод этого «колеса», незамкнуто. В звере, воплощенном в этой бляхе, тоже много напряжения, но оно создается не экспрессией естественного тела животного, а выразительностью геометрических форм самого предмета, отождествляемых с деталями звериного тела.

Итак, замкнутость образа достигается разными средствами — уравновешиванием деталей, их гармонией, противопоставлением плавных, влекущих глаз линий и выступов, их разрывающих, и замыканием контура в круговую фигуру. Но вместе с тем перед нами и тенденция заменить выразительность тела животного выразительностью обобщённых и пластически четко обособленных, почти геометрических форм. Это чувствуется в бляхе из Сибирской коллекции, и в Костромском олене, и в золотой фигурке орла из Мельгуновского кургана, [24] и в замечательных навершиях в виде голов грифонов из Ульского кургана. [25] А в Келермесской пантере мощный художественный акцент сделан на два резко очерченных, чисто геометрических элемента — трактованные как правильные окружности ноздри и глаза зверя и на зигзаговидный орнамент уха.

В лучших высокохудожественных вещах сложившегося скифо-сибирского «звериного стиля» мы можем усмотреть стремление к единству и равновесию деталей, каждая из которых сама по себе художественно ценна, обозрима и пластична. Замкнутые, строго «сбалансированные» в своей автономности и покое зооморфные образы

12

Пряжка с изображением сфинкса.

Барановский могильник.

(Открыть в новом окне)

продолжают создаваться в скифо-сибирском искусстве и позднее. В качестве примеров назовём характерные бляхи из Журовки в виде одних только львиных голов с раскрытыми пастями (V в. до н.э.), [26] грифонов из Семибратнего кургана № 2 (V в. до н.э.), [27] бараньи головы (с завершающими изделия кольцами рогов) [28] из Пазырыкских комплексов (V в. до н.э.) и т.п. Часть животного смотрится, совершенно не возбуждая мысли об остальном теле, представляет «закрытый» образ. [29]

[ Связь изображений с формой и назначением вещей. ] ^

Скифо-сибирский «звериный стиль» обладает и другими характерными чертами, связанными с подчёркнутой нами особенностью его ранней стадии, заключающейся в «замкнутости», «закрытости» образа. Предмет с его функциональным назначением деталей как бы сливается с изображенным на нем животным. [30] Предназначенный для какой-либо утилитарной цели выступ пряжки или бляхи становится одновременно клювом грифона, изображённого на этой пряжке. Подобно тому как в сознании первобытного человека весь мир населялся демонами, тотемами, так и мир вещей, созданных человеком, одушевлялся этими сверхъестественными существами. Как будто из леса выглядывает лицо лешего, которое сливается с наростом на дереве или сухой веткой, как бы из-за камня смотрит на древних людей зверь, которого род считает своим предком и покровителем, словно из степного оврага вылетает орёл, а людям кажется, что это сказочный гриф, стерегущий золото, — так и из вещей словно появляются особые звериные существа, которые с ними сливаются воедино и в художественном плане и в функциональном. Древний анимизм и аниматизм наделял изображение качествами живого существа, способного помочь человеку. [31] На предмете оно было функционально важной частью, а не просто украшением. Изображение «помогало» пользоваться предметом, и для древних оно было так же важно, как лезвие или обух топора. [32] Древняя религия, почитание зверей наделяли эти изображения силой какого-либо духа — покровителя или предка. Не случайно так часто изображался олень, чьё имя стало этнонимом у ряда родственных скифам племён. [33]

Линии предмета превращаются в контуры оленя или пантеры, и часто бывает трудно сказать — форма ли предмета подчинена изображённому на нём животному или формы животного определяли линии предмета. Кажется, что вещь в руках мастеров древних кочевых племён Причерноморья, Казахстана, Сибири и Алтая оживает и прорастает головами орлов или грифонов, фигурами медведей, оленей и т.д. (илл. 5).

Это явление называют «зооморфным превращением», имея в виду своего рода одушевление предмета звериными образами, превращение вещи в какое-то живое существо. И не только предмета. Имело место «превращение» одного животного в другое. В этом отношении особенно показательны два головных убора лошадей из Пазырыкского кургана № 1. [34] Один из них украшает лошадиную морду головой грифона с крыльями. Своими когтями грифон впился в тигра, тело которого представлено в виде двух свисающих по бокам лопастей с изображёнными на них поджатыми лапами. Пасть тигра расположена на лобной части украшения лошади и составляет одно целое с убором коня. Голова лошади — это словно арена борьбы и вместе с тем единения двух существ, двух стихий. То же мы видим на другой лошадиной маске. Тело тигра распластано на переносье коня, а голова коня превращена в голову оленя. Уши оленя на маске являются чехлами для ушей реальной лошади. Огромные рога вырастают из теменной части коня (илл. 6). Особое существо в виде оленя вселяется в это реальное животное. И не только оленя, но и тигра, нападающего на этого оленя. Что это — маска, украшенная сценой борьбы животных, или это сами животные — покровители, защитники и помощники, воссозданные человеком и приспособленные к тому, чтобы конь был их носителем?

Голова живой лошади была не просто объектом украшения. Этими украшениями как бы маскировали её лошадиную природу, вселяя в коня дух другого животного.

13

Бронзовая пластинка с грифонами.

Пазырыкский курган.

(Открыть в новом окне)

Украшенный конь становился другим животным, мистически приобщённым к миру духов. [35] Потому-то и надевали на голову коня чехол с оленем и грифоном, потому-то так настойчиво увенчивали массивными головами животных S-образные псалии — наиболее заметные, выделявшиеся детали конской узды.

Характерны псалий и развилка от него — деревянные детали упряжи из Пазырыкского кургана. [36] V-образная форма развилки понята и передана как разинутая хищная пасть волка, а S-образная деталь имеет на верхнем конце голову кошки. Развилка так убедительно вырезана в виде пасти волка, что кажется, волк действительно впился в деревянный стержень, который распирает его челюсти и вместе с тем крепко держится в зубах хищника (илл. 9). Возьмём пример из археологических памятников другого района степи — бронзовую пластину от узды из Семибратнего кургана № 4 (V в. до н.э.). [37] Она изображает льва в профиль и вцепившегося в его спину хищника, у которого показана в фас сверху только передняя часть туловища. Эта последняя деталь служит для прикрепления к ремню. Художник заставил нас почувствовать, что ремень как бы превращается на своём конце в хищное существо и не просто прикрепляется к пластине, а словно вонзается зубами и когтями в бляху, которая в свою очередь «превращена» в льва.

Берккаринская пряжка (III в. до н.э.) [38] — произведение искусства древних племён, населявших Казахстан, — тоже даёт хороший пример повышенной функциональности «звериного стиля»: лев держит в пасти птицу, изогнутая голова и шея которой служат крючком для соединения с противоположным концом ремня.

Украшение какого-либо соединительного узла зооморфными изображениями — мотив не новый в скифо-сибирском искусстве и не ему одному присущий. Но нигде этому мотиву не придавалось такое ощущение реального соединения зверей, как бы впившихся друг в друга. Эта живая связь предмета и его функциональности с образом животного на нём больше всего волнует и восхищает нас в «зверином стиле».

Интересен бронзовый котёл, найденный под Алма-Атой. [39] Его большая масса покоится на трёх упругих изогнутых ножках. Эта упругость придаёт котлу лёгкость и освобождает большой резервуар от его тяжести. Прекрасно учтены пропорции высоты ножек и объёма котла. Впечатлению упругости соответствуют нижние части ножек, трактованные в виде бараньих ног. А на изгибе ножек помещены головы баранов, закинутые кверху так, как будто животные прыгают откуда-то сверху. Без этих голов котёл производил бы впечатление какой-то огромной массы, как бы осевшей на тонких, прогнувшихся, проломившихся ножках. А движение баранов, как бы выпрыгивающих из нижней части котла, создаёт удивительно гармоничный и уравновешенный образ (илл. 11).

Стремление к единству предмета и изображения [40] обусловило умение вложить фигуру животного в очертания самого предмета. Как искусно, например, вписаны в форму пластины из Пазырыкского кургана две лосиные головы. [41] В очертание полукруглой накладки от седла вложено изображение головы кошки, [42] в чечевицеобразную форму другой накладки от седла удачно вписано изображение лося [43] и т.п. Переход предмета в животное сопровождался и другими «зооморфными превраще-

14

Деревянная накладка с изображением барса. Пазырыкский курган.

(Открыть в новом окне)

ниями»: части одного животного становились самостоятельными звериными образами. Мало того, что сам предмет преображался в оленя, птицу, медведя, но, делая акцент на изображении именно органов поражения, этим зверям добавляли иногда клыки, иногда когтистые лапы и т.п., чтобы усилить мощь того духа или того существа, которое живёт в этой вещи, сливается с ней, охраняет её и самого владельца.

В этом выражается типичное для первобытной эпохи представление о том, что часть заменяет целое, и раскрывается особый подход к этим изображениям. Нам представляется, что мастер не просто отражал здесь сложившийся образ народной фантазии, а в значительной мере конструировал его из отдельных готовых элементов. [44] Мы говорили уже, что на предмете изображение рассматривалось как функционально полезная деталь этой вещи, как необходимая составная часть самого предмета, а не как декоративный придаток. Если же зверь изображался в виде бляхи, как особый отдельный предмет, то он рассматривался не столько как декоративное приложение к одежде, сбруе, панцирю, щиту и т.п., сколько как реальное существо, наделённое функцией помощника и защитника человека.

Так из разных деталей мастер конструировал новую реальность, новый полезный предмет, особый «предмет-животное». Не иллюзорное искусство, не отображение действительности или фантазии, а искусство, созидающее вещную реальность, используемую человеком. [45]

Это созидание реальности происходило в высокоэстетических формах. Первоначально в «зверином стиле» наделённый первобытным анимизмом, автономной жизнью «предмет-животное» не нуждался ни в каких зрительных связях со своим окружением. Художественная независимость отдельного образа зверя заставляла максимально уравновесить его и замкнуть в себе. Бляха в форме орла, пантеры или оленя, голова льва, кабана или грифона были самостоятельными художественными предметами, ценными сами по себе и в себе самих находящими оправдание своему эстетическому бытию. Если же создавался утилитарный предмет, то стремились изготовить некий «предмет-животное», в котором образ зверя был бы неотделим от вещи, не мыслился и не смотрелся бы вне её прямого назначения. Это также приводило к впечатлению от предмета как от замкнутого, «сбалансированного» в своих деталях, независимого от окружающего мира художественного изделия.

Изображение зверей стремились «вживить» в поверхность того предмета или тела, на которую они наносились.

Интересно в этом отношении рассмотреть татуировку на теле погребённого в Пазырыкском кургане № 2 (илл. 10). [46] Рисунки зверей здесь выполняли,

15

Фигура оленя.

Пазырыкский курган.

(Открыть в новом окне)

вероятно, роль оберегов. Понятно при этом стремление художника-татуировщика покрыть тело рисунками так, чтобы они «вжились» в него, составили его гармоническое покрытие, защитный покров, не просто «накинутый» на человека, а ставший частью его плоти, его сущности. Татуировка рук такова, что на внешнюю сторону их попадают головные части животных, обильно украшенные спиралями и несущие главную тяжесть «зооморфных превращений». Именно в этих частях происходит слияние деталей различных зверей. Животные с оленьими головами и телом имеют грифоний клюв, хвосты хищников, а из огромных рогов прорастают стилизованные птичьи головки. Те части животных, которые оказываются на внутренней стороне руки, переданы одним контуром. Характерна татуировка на правой руке. Художник поместил мелкие изображения в самом низу, у запястья, выше расположил более крупные фигуры, но всё же дробно орнаментированные, а у плеча — самое крупное изображение фантастического зверя. Тонкие движения кисти руки находят отклик в этих расположенных внизу мелких, динамичных рисунках, более спокойные и сильные мускулы плеча покрыты более статичным и крупным изображением зверя. Последний как бы живёт вместе с человеком. Передние ноги животного расположены так, что одна попадает на руку, другая — на грудь. Если человек поднимает и опускает руку, ноги этого животного приходят в движение.

16, 17. Резной деревянный саркофаг. Башадарский курган.

(Открыть в новом окне: 16, 17)

Рассмотрим теперь правую ногу того же погребённого. Единство покрывающих её рисунков с телом человека и здесь бросается в глаза. Большая неподвижная часть голени подчёркивается крупной схематически представленной рыбой. Подвижная часть ноги у щиколотки покрыта мелким динамичным изображением какого-то зверька, а мускулы икр — четырьмя фигурами бегущих баранов: передние ноги одного касаются задних ног другого. Создаётся чёткий ритм движения этих фигур. Они постепенно увеличиваются снизу вверх. Кажется, что на ноге, по мускулам икр проходит какое-то движение, лёгкая судорога.

Многие исследователи отмечали, что для раннего периода скифо-сибирского стиля типично сочетание значительного натурализма в передаче животных, частей их тела и стремление к стилизации, упрощению, выделению некоторых главных деталей, замене целого изображения наиболее характерной деталью. [47] Тесная органическая

18

Резной деревянный саркофаг.

Башадарский курган.

(Открыть в новом окне)

связь украшения и предмета, при которой изображение зверя становилось чем-то бóльшим, чем просто украшение, привело к тому, что очертания предметов — круглых блях, овальных и прямоугольных пряжек, псалиев и т.п. — породили повторяющиеся и устойчивые приёмы изображения и стилизации животных. Так, круглые предметы чаще всего украшались фигурой свернувшегося в кольцо хищника, причём ухо, глаз и ноздри обычно намечались в виде трёх кружков на одной линии, а на другой прямой линии часто помещались трактованные также в виде кружков концы лап и хвоста. Это искажало природный вид животного. Типичной для «звериного стиля», особенно на востоке степного Евразийского пояса, была манера рисовать животное как бы с вывернутой задней частью. [48] Эта совершенно неестественная поза весьма популярна в искусстве кочевников степей Евразии, и она часто помогала мастерам удачно заполнять поверхность предмета изображением какого-либо зверя.

Скифо-сибирский «звериный стиль» уже с середины I тысячелетия до н.э. [49] превращается в орнаментально-декоративный стиль, в котором постепенно пропадает натурализм не только в передаче всей фигуры животного, но и в столь выразительных деталях, дающих возможность определить не только семейство, но и вид животного. Это превращение изображения животного в орнамент, украшение идёт в разных районах степи по-разному.

В минусинском раннетагарском искусстве прослеживается тенденция превращать фигуру животного в набор шариков, полукругов и цилиндров; [50] в алтайском анимализме расцветает узорчатость и закручивание в сложные завитки звериных тел, слияние их в ковровый орнамент.

Переход сочного, пластичного анималистического искусства в орнаментальный, схематический, ажурный, декоративный стиль связан с той тягой к «зооморфным превращениям», которая была ему присуща. Из рогов оленя или из его хвоста вырастают птичьи головки, на лапах одного зверя оказываются части тела других животных, и всё это в полном единстве с контурами предмета. По мере развития «звериного стиля», по мере того как образ животного на предмете всё более становится просто его украшением, эта зависимость рисунка от очертаний предмета заставляет само изображение становиться всё более и более далёким от реальности. Она заставляет зверя принимать такие противоестественные положения, что его фигура становится просто орнаментальной схемой, в которой образ самого животного утрачивается совершенно. Мастер свободно помещает части животного, не придерживаясь точности их расположения, ему важно разместить глаз, ухо, ноздри, клюв, лапы на плоскости сложного предмета.

Если мастеру нужно изобразить голову лося на квадратном предмете, он развёртывает нос, глаза, ноздри и рога симметрично продольной оси морды на плоскости (например, так, как на бляхе из Катандинского кургана). Или если нужно украсить поверхность треугольной бляхи, художник сохраняет очертания морды лося: узкий нос зверя упирается в один из углов треугольника, а в остальные мастер вписывает длинные растопыренные уши (бляха из Пазырыкского кургана № 5). [51] Чтобы заполнить поверхность предмета, прибегали к приёму противопоставления двух симметрично изображённых животных. Иногда это только две головы лося, оленя или другого зверя, в ряде случаев у них одно общее ухо, а рога, соединяясь, создают причудливые завитки. Мастер разрезает фигуру оленя вдоль спины, разворачивает её, оставив нетронутой одну голову, повёрнутую назад, — так образуется симметрично построенная орнаментальная привеска. Два противопоставленных орлиных грифона на медной штампованной пластине из Пазырыкского кургана № 2 [52] выглядят как простое украшение с вычурными линиями контура (илл. 13). В этой композиции совершенно исчезло ощущение напряжённости, динамизма, борьбы мощных фантастических зверей. Постепенно зооморфный мотив утрачивал свою ясность и понятность и оставалась только сложная розетка, завиток.

19Резной деревянный саркофаг. Деталь.(Открыть в новом окне) |

20Фигуры петухов. Пазырыкский курган.(Открыть в новом окне) |

Фигура оленя с поджатыми ногами и повернутой назад головой превращается в какой-то мотив в виде цветка или розетки (например, бляха в виде оленя из Семибратнего кургана № 4 трактована как розетка с центром симметрии, обозначенным круглым глазом животного [53]).

21. Фигуры петухов. Пазырыкский курган.

(Открыть в новом окне)

Манеру изображать симметрично развернутое на плоскости тело животного (илл. 12) называют «геральдическим» противопоставлением. Но нам кажется, что мы имеем дело не с двумя геральдически расположенными животными, [54] а с одним, одновременно показанным с двух сторон. Художник рисует на плоскости два боковых аспекта одного тела, соединённых в том месте, на которое смотрит зритель (спиной, иногда брюхом, задней частью и т.п.). Первоначальные объёмные фигурки животных, попадая в качестве украшений плоскостного типа, расчленяются и распластываются. В этом отношении интересна пластина с изображением барса из Пазырыкского кургана № 5 (илл. 14). [55] На ней задняя часть барса показана сбоку, передняя изображена так, как она видна сверху, с вытянутыми ногами и шеей, а голова разрезана вдоль оси и показана как два профильных изображения, соединённых в верхней части. Трактованная таким образом морда барса, к тому же отдельно от туловища, превращается в совершенно орнаментальную пластину, принимающую форму щитка с подчеркнутым геометризмом контура. [56]

В искусстве Алтая I тысячелетия до н.э., как и других районов Евразийской степи, было также статуарное изображение животного в натуралистической манере. Встречаются отдельные почти реалистические фигурки, — как бы «сенсорные» традиции, быть может наиболее архаичные в искусстве степей I тысячелетия до н.э. Они не связаны с предметом, не подчинены его форме. Они живо передают движения животного. В деревянных фигурках осёдланных, замаскированных под оленей лошадей из Катандинского кургана (V в. до н.э.) схвачены мимолетные позы животных, убедительно переданы повороты их голов. Другим примером такой скульптуры могут служить стоящие на шарах деревянные олени с огромными кожаными рогами из Пазырыкского кургана № 2 [57] (илл. 15). Но все это — исключения. В искусстве I тысячелетия до н.э. явно прослеживается тенденция, которая заключается в том, чтобы уметь развернуть изображения на плоскости, увязать их с контуром предмета и в дальнейшем превратить в плоскостный орнамент. Когда свободные реалистические изображения животных превращаются в фигуры животных, сросшихся, слившихся в единый образ с предметом, тогда они утрачивают свою сопротивляемость к различного рода «зооморфным превращениям» и искажениям их тел в угоду форме предмета, их образы разлагаются, и части их живут своей обособленной жизнью — то на концах псалий, то на рамке пряжки и т.п. Логическим итогом этого процесса и должны были быть эти распластанные, превращающиеся в орнаменты изображения. [58]

Расчленение образа животного на несколько самостоятельно живущих деталей привело к тому, что стало возможным изображать только часть тела. Так возникли, на-

22Золотая бляха с изображением борьбы фантастических животных. Сибирская коллекция.(Открыть в новом окне) |

23Серебряная бляха с изображением яка.Ноин-Улинский курган.(Открыть в новом окне) |

пример, композиции, состоящие из головы хищника, в пасти которого находилась фигура или голова «терзаемого» животного, [59] сосуществовавшие в искусстве Алтая в середине I тысячелетия до н.э. со сценами терзания.

Взаимопроникновение предмета и образа животного, этот симбиоз зверя-божества, зверя-оберега и предмета, предназначенного к практической жизни, заменяется всё более и более самостоятельной жизнью предмета, украшенного (только лишь украшенного!) зооморфным мотивом.

[ Орнаментализация и геометризация ] ^

Развитие орнаментального начала и усиление схематизма в «зверином стиле» в значительной мере связаны также и со стремлением древнего художника заполнить весь предмет зооморфными изображениями. Появляется «боязнь пустоты». Мастер не может оставить фигуру зверя или сцену борьбы животных на свободном широком фоне. Очертания фигур должны вписаться в предмет и если не заполнить все его уголки, то хотя бы повторить общие его контуры.

Часто древний художник должен был изобразить животных на больших поверхностях. Мы видели, как умело справился с этой задачей древний алтайский татуировщик, покрывший кожу человека сложным рисунком из фантастических и реальных зверей. Животные так плотно подогнаны друг к другу, что образуется сплошной узор. Но перед художником стояла и другая задача: связать эти изображения с человеческим телом. Это достигалось тем, что фигуры животных как бы живут жизнью тела, они согласовываются с движением его мускулов и членов. Но когда требовалось украсить узором, состоящим из изображений зверей, большую поверхность неодушевлённого предмета, простого по своей геометрической форме — большую прямоугольную поверхность ковра или крышку гроба, то эта связь изображения и украшаемого предмета легко утрачивалась.

В качестве примера рассмотрим резьбу на крышке и на колоде саркофага из Башадарского кургана № 2 (VI-V вв. до н.э.). [60]

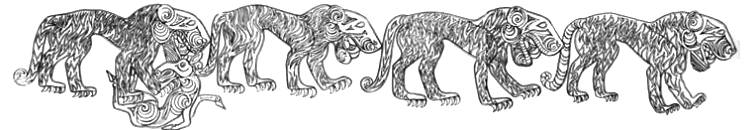

Здесь изображено шествие тигров (илл. 16-[17-18]-19). Позы их естественны. Это — спокойно идущие животные. Предмет (крышка, колода), сильно вытянутый в длину, удобен для такого размещения. Но под ногами этих тигров — копытные. Художник вырезал фигуры отдельно — сначала одних тигров, а потом уже копытных. Мотив терзания хищником травоядного претворяется здесь в процессию тигров, идущих по травоядным. Тигры безразлично ступают по их вывернутым телам. Башадарский саркофаг, можно сказать, покрыт не столько сценами из животного мира, сколько зооморфным орнаментом.

Если бы мастер оставил одну процессию тигров, он был бы ближе к осуществлению зрительной связи формы предмета с его украшением. Ритмичная сцена шествия животных подчёркивала бы вытянутость прямоугольника крышки и колоды. Но художник не может не заполнить свободный фон. Единство предмета и изображённых на нём зверей понимается им только как полное заполнение плоскости рисунками так, чтобы не оставалось свободного фона. Поэтому головы, рога, ноги, копыта травоядных заполняют всё пространство между тиграми и полосу свободного фона под их ногами. При этом утрачивается ритмичность и выразительность основы композиции — шествия тигров. Это особенно хорошо видно при сравнении крышки, где мастер вырезал копытных, и самой колоды, где он их, вероятно, не успел изобразить, оставив только одних тигров.

Тенденция к орнаментализму отчётливо проступает на ряде других изделий из Башадарских и Пазырыкских курганов. Например, украшение седельной луки из Башадарских курганов с изображением двух голов грифов [61] представляет собой чисто орнаментальную схему из двух завитков, в которых с трудом можно узнать птичьи головы. Клюв одного грифа входит в пространство между телом и клювом другого,

24Золотая бляха с изображением охоты.Сибирская коллекция.(Открыть в новом окне) |

25Золотая бляха со сценой отдыха под деревом.Сибирская коллекция.(Открыть в новом окне) |

тела обеих птиц украшены фигурами в виде полумесяцев, утратившими всякий смысл, кроме орнаментального, — никакие части тела птицы ими не выделяются. Другим способом заполнения больших площадей украшаемого предмета было повторение одной и той же фигуры животного. При этом изображение утрачивало живость, реалистичность, близость к натуре. Поверхность седельной покрышки из Башадарского кургана № 2 заполнена стилизованными фигурами грифонов, причём орнаментальность усилена тем, что грифоны окрашены в шахматном порядке в жёлтый и синий цвет. [62]

Изображения животных, превращённые в орнаментальный, декоративный рисунок большой плоскости предмета, сочетаются в Пазырыкских и Башадарских курганах с орнаментами в собственном смысле этого слова. Соединение «звериного стиля» с богатым развитым орнаментом выделяет, между прочим, искусство Алтая середины I тысячелетия до н.э. из среды родственных ему искусств скифо-сибирского круга. Характерно, что и в растительной орнаментации основное место занимают мотивы, заимствованные из стран Ближнего и Среднего Востока. Например, изображение лотоса, которое часто повторяется на аппликациях войлочных ковров, на украшениях обуви и сёдел, на кожаных флягах, сумках и т.п. Но ещё большее место среди деталей и элементов орнамента в декоративном искусстве кочевников Алтая середины I тысячелетия до н.э. занимали различные зооморфные мотивы, происшедшие от изображений животных или каких-либо их характерных деталей — оленьих или турьих рогов, голов, глаз или клювов грифонов и т.п.

Когда изображение зверя, его головы и т.п. утрачивало всякую связь с реальностью, окончательно превращалось в элемент орнамента, необходимость заполнять всю поверхность предмета этими изображениями отпадала. Так, мы видим весьма орнаментально трактованные, вырезанные из цветного войлока львиные головы, помещенные на значительном расстоянии друг от друга в бордюре на войлочном настенном ковре из Пазырыкского кургана № 1. Или причудливые фигуры петухов, расположенные как орнаментальные узоры на саркофаге-колоде из того же кургана [63] (илл. 20, 21).

Вероятно, тогда, когда изображения животных перестали быть связанными с магическими или иными древними верованиями, когда они утратили свои функции оберегов, стали простым средством украшения — орнаментом, [64] — художник освободился от необходимости покрывать этими рисунками весь предмет и защищать тем самым от злой силы, связывать его с животным-апотропеем. Мастер получил бóльшую свободу располагать эти изображения так, как диктовало ему чувство ритма, чувство формы. С развитием орнаментализма в «зверином стиле» религиозные, анимистические элементы в нём уступают эстетическо-художественным, декоративным. Таким образом, в этом искусстве при украшении большой плоскости мы находим два художественных решения: либо изображают животных, реальных или фантастических, так что весь фон заполняется их телами, неестественно развёрнутыми и скрученными, либо превращают зооморфные мотивы в орнаменты, которыми покрывают поверхность вещи, с характерной ритмичностью и повторяемостью элементов. Единственный способ уберечь образ животного от деформации — обособить изображение от украшаемого им предмета, от поверхности этого предмета, подлежащей украшению, как бы заключить изображение в медальон, «клеймо» или рамку. Первоначально это обособление шло внутри орнамента. Например, на фоне буйно разросшихся и превратившихся в узор гребней петухов (кожаная аппликация на одежде, обнаруженной в одном из Пазырыкских курганов) помещены круглые медальоны, в которых вполне реалистично изображены головы баранов. [65] Ещё более показательно в этом отношении кожаное покрывало из Пазырыкского кургана № 2. [66] Кайма его разбита на двадцать прямоугольников, и в каждом совершенно одинаковая сцена нападения крылатой пантеры на оленя. Их графичность и повторяемость — орнамен-

тальны, подобно сценам терзаний на более позднем ковре из Ноин-Улы, [67] где орнаментальное назначение зооморфных сюжетов подчеркнуто бесспорно орнаментальными «ёлочками» между ними. Но характерно само применение прямоугольных рамок — «клейм», в которые помещаются эти изображения.

[ Зарождение «изобразительного поля». ] ^

Особенно хорошо прослеживается эта тенденция к обособлению, «отчуждению» изображения от предмета путём введения медальонов, рамок, создания «изобразительного поля» на изделиях сибирского «звериного стиля» примерно III в. до н.э. — I в. н.э., связываемых в основном с хуннами.

Большую серию крупных блях и пластин-застёжек, где видно зарождение «изобразительного поля», рамки, мы находим в составе предметов Сибирской коллекции, вещей из хуннских Дерестуйского и Иволгинского могильников в Забайкалье, Ноин-Улы в Монголии, из района Ордоса и тому подобных памятников. [68]

Рассмотрим, например, бляху-пластину, с изображением большого фантастического рогатого зверя с лошадиным туловищем, клювом грифона, хвостом льва с головками грифов на концах хвоста и рогов (илл. 22). Сохраняются характерные особенности скифо-сибирского анимализма. На теле животного помещена голова горного барана в клюве грифа и фигура другого грифа. Какой-то хищник, значительно меньший по размерам, нападает на это животное и впивается ему в грудь. Но оба стоят на земле, — она показана линией, полоской металла — и создаёт как бы ограничение всей сцены снизу. Хвост большего животного, изогнутый под прямым углом, с волютообразным завершением и плоская спина с огромными рогами в виде розетки ограничивают сцену сверху. [69] Ещё более убедительные примеры дают так называемые ордосские бляхи. Среди них встречаются изображения животных, выполненные в старых традициях скифо-сибирского «звериного стиля», например, горный баран с характерной вывернутой задней частью тела. [70] А наряду с ними есть бляхи в виде фигур лошади, горного козла, пасущейся лани с обозначением под ногами земли. [71] Изображение получает устойчивость, создается намёк на рамку, организующую всю сцену, выделяющую её из окружающей среды. Эта рамка как бы стабилизирует помещённое в ней животное в том смысле, что она несколько препятствует характерным для скифо-сибирского «звериного стиля» деформациям. [72] Что же касается «зооморфных превращений», то появляется тенденция переносить их на край изделия.

Полная, к тому же подчёркнутая каким-либо орнаментальным мотивом рамка появляется на больших пластинах-застёжках ордосского типа с изображением борьбы животных, например, в сцене схватки двух лошадей. [73] Перед нами как бы небольшая картинка, где происходит какое-то действие независимо от всего остального, в том числе и от самого предмета.

«Изобразительное поле» появляется ещё раньше в скифском анимализме, видимо, под влиянием греческого искусства. Бронзовые навершия типа наверший из Александропольского кургана (IV в. до н.э.) дают нам рамку, куда вписано изображение фантастического зверя. Пусть он передан схематично, пусть его поза условна и канонична, но всё же это естественное положение тела четвероногого зверя, а не закрученное узлом или расчленённое животное. В этом навершии видно, что рамка отделила изображение крылатого существа от всего предмета. Особенно это бросается в глаза, если сравнить навершие с рамкой и более древние скифские статуарные навершия с ажурными бубенцами или навершия того типа, что найдены в Ульском кургане. Безразлично, на что будет насажено упомянутое навершие Александропольского кургана. Смотрится только рамка и животное внутри неё. [74] Образ зверя как бы «отчуждается» от утилитарного предмета. Мы далеки от мысли проводить аналогии между этими скифскими вещами и сибирскими бляхами. Речь может идти только об общей художественной тенденции.

26. Золотая бляха с изображением змеи и волка. Сибирская коллекция.

(Открыть в новом окне)

В связи с возникновением рамки и «изобразительного поля» появляется новое толкование изображения животного. Рамка даёт возможность помещать зверей среди природы. Таковы выразительные серебряные бляхи из Ноин-Улы (I в. н.э.) с фигурами яков, стоящих среди деревьев и холмов, схематически показанных внизу рядом полукругов [75] (илл. 23). Раньше форма вещи была полностью занята изображением животного благодаря тому, что тело зверя выкручивалось или распластывалось по поверхности предмета. Теперь в соответствующую контурам изделия рамку вписывают естественно стоящую фигуру животного без характерных для более раннего времени деформаций, а фон заполняют условно переданным пейзажем.

На бляхах раннего скифо-сибирского «звериного стиля» мы видели замкнутое изображение, образ был самодовлеющий, все линии стремились замкнуться, форма казалась уравновешенной и законченной. Теперь мы наблюдаем тенденцию к «открытому» образу и образу мгновенного движения, такому, какой дают нам, например, некоторые бляхи из Сибирской коллекции и бляхи ордосского типа с фигурами животных, естественно идущих вперёд, как бы выводя наш взор за пределы изображения. [76]

Но это остаётся лишь тенденцией. Обычно на пластинах-застёжках из Сибири В- и Р-образной формы или прямоугольных пластинах ордосского типа изображение замкнуто, действие направлено внутрь «поля». Сцены среди природы, тем более с изображением человека, были чужды классическому скифо-сибирскому «звериному стилю», но в Сибирской коллекции мы находим такие композиции. Приведём примеры: на больших парных пластинах изображены два лучника, охотящиеся на кабана. Всадник преследует мчащегося во весь опор огромного кабана; другой охотник сидит на дереве и удерживает за повод испуганную лошадь. Охота происходит в гористой лесной местности. На горе стоит козёл и наблюдает охоту. [77] Вся сцена заполнена листьями и ветвями (илл. 24). На другой свёрнутой цилиндром пластине изображена сцена возвращения после боя пяти всадников с трупами убитых. Тела погибших, перекинутые через сёдла, показаны условно. В руках воинов оружие, на головах шлемы. [78] И, наконец, знаменитые парные пластины с изображением людей, отдыхающих под

деревом (илл. 25). В высокой шапке сидит женщина; положив голову ей на колени, спит мужчина, вытянувшись во весь рост. Оружие его висит на ветвях дерева. Тут же сидит третий человек, вероятно слуга. [79] Он держит осёдланных лошадей. Можно предполагать, что это — сцена из героического эпоса сибирских племён. [80]

Но рамка не всегда «распрямляла» скорченные и свёрнутые звериные тела. Это была лишь тенденция. В действительности же и в эту более позднюю эпоху в развитии скифо-сибирского искусства мы находим бляхи с деформированными фигурами зверей, а также «ребусные» композиции, составленные из частей реальных и фантастических животных. [81] Типичный для скифо-сибирского «звериного стиля» приём симметричного развёртывания фигуры на плоскости и выворачивания задней части зверя сохраняется на сибирских изделиях до начала I тысячелетия н.э. [82]

На описываемых бляхах мы замечаем стремление связать животных так, чтобы глаз смотрящего оценивал некоторые пространственные моменты. Например, обвитый змеёй волк: взгляд, следуя за линией змеи, как бы периодически пробегает по телу волка то с передней, обращённой к зрителю стороны, то, мысленно, по противоположной поверхности его тела (илл. 26). [83] На пластинах со сценой «Отдыха под деревом» лежащая фигура и лошадь показаны на переднем плане, дерево, сидящая в профиль и сидящая в фас фигуры — на заднем. При всей плоскостности изображения всё же формально здесь две плоскости изображения. Они отделяются друг от друга не перспективным сокращением масштаба, а показом пересечения одних форм другими. [84] На пластинах из Сибирской коллекции мы замечаем ряд художественных черт, которые отсутствуют в анимализме более раннего этапа. В раннескифскую эпоху образ животного трактовался так, что отдельные части тела, из которых составлялось весьма уравновешенное и гармоничное целое, стремились чётко обособиться друг от друга. Это был как бы пластический и потому «разъединяющий» стиль. Уже на примере алтайского искусства середины I тысячелетия до н.э. мы видели, что этот характер образа изменился, имея тенденцию выродиться в орнаментальный узор. Но даже в искажённых фигурах сохранилось это стремление обособить голову от туловища, выявить шею, оттенить глаз. На аппликациях это подчеркивалось цветом. Но в тиграх на Башадарском саркофаге мы чувствуем вместе с тем желание смягчить эту разделительную манеру: длинные пряди шерсти покрывают всё тело, создавая непрерывный переход форм туловища в ноги и хвост, хотя голова отделена всё же двумя большими завитками.

Ещё более эту тенденцию как-то объединить всё тело животного, «смазать» его объёмы и тектонику, стушевать членение тела на части чувствуем мы на пластине из Сибирской коллекции с изображением борьбы фантастических хищников — одного косматого, другого с гладким блестящим телом и мощным гребнем на загривке (илл. 27). [85] Тело первого хищника смотрится как единая масса благодаря линиям шерсти, связывающим все его части. Впечатление напряжения, борьбы усилено контрастом блестящих плоскостей металла и тех участков изображения, где поверхность, передавая шерсть животного, покрыта, как гофрировкой, волнистыми рельефными линиями. По сравнению с гладким телом второго зверя, где ощущается игра напряжённых мускулов, скрытых под блестящей кожей, мохнатый хищник представляется неуклюжим, несколько меланхоличным. Но зверь этот выглядит не менее мощным и достойным соперником первого. Мастер показывал не просто драку двух фантастических хищников, а борьбу и соединение в этой борьбе как бы двух стихий — где ловкость и гибкость противостоят малоподвижной силе, железные мускулы — массивности тяжёлого, сильного тела. Но именно от этого контраста тело второго, гладкого животного (расчленённость этого тела проявлена более чётко) создаёт впечатление всё же чего-то единого, однородной массы, принявшей форму тела животного. Но если на этой золотой пластине, как и на ряде других пластин и блях из Сибирской коллекции, видимо, более ранних, сцена в целом ясно читается, то на других

27Золотая бляха со сценой борьбы животных.Сибирская коллекция.(Открыть в новом окне) |

28Золотая диадема (?)Карагалинское погребение.(Открыть в новом окне) |

изделиях из этого собрания и на некоторых бляхах ордосского типа тенденция нарушить тектонику проступает в вычурно усложнённом, как бы скрадывающем все формы узоре.

Хорошим примером этих поздних «живописных» особенностей кочевнического «звериного стиля» рубежа новой эры может служить знаменитая шаманская золотая Карагалинская диадема (II в. н.э.), найденная близ Алма-Аты (илл. 28, 29). [86] Между двух полос, окаймляющих ее сверху и снизу, заключены сцены с крылатым драконом и сидящим на нём фантастическим существом в виде человека-птицы, с крылатым конём на постаменте и птицей, с козерогом, на котором сидит тоже человек-птица, с медведем, с всадником на горном архаре, с двумя маралами, самцом и самкой, и птицей между ними, с сидящим на тигре человеком и снова с крылатым конём на постаменте. Не вдаваясь в семантический анализ изображений, отметим, что здесь достигнуто не только ощущение единства и нерасчленённости формы каждого тела, но создано впечатление живописного единства изображения в целом. Всё — паутина линий, из сложного плетения которых с трудом выявляются то фигура зверя, то всадник... Все детали покрыты мелкой штриховкой, а раскиданные по всей диадеме вставки цветных камней усиливают ощущение единого движения и жизни на всей полосе этой шаманской короны. Интересно отметить, что вставки зелёных и красных камней помещены закономерно (в качестве глаза животного, или для подчёркивания его мускулов в соответствии со старой традицией скифо-сибирского стиля, или на бутонах и цветах растительных побегов). Но в целом они всё же создают живописный беспорядок, цветовой рефлекс, объединяющий весь предмет.

Утрата тектоничности чётко расчленённой формы приводила часто к перегруженности зооморфными деталями. На ряде блях (например, на круглой бляхе из Сибирской коллекции) [87] орнамент чрезвычайно перегружен цветными вставками, которые вообще заслоняют всякое изображение. Различается, да и то с трудом, фигура свернувшегося зверя в центре. Края же совершенно неразборчивы и покрыты орнаментом из овальных камней и вставок в виде запятых. Эти элементы вытесняют всякую изо-

29

Золотая диадема (?). Деталь.

(Открыть в новом окне)

бразительность, хотя в основе их расположения лежит зооморфная схема. Эта тенденция не менее ярко выступает и на западе, в скифо-сарматском мире. Флакон из Новочеркасского клада (I в. н.э.) [88] может быть примером такой перегруженности изображения декоративными орнаментационными деталями. Поверхность флакона воспринимается как бы покрытая «наростами» из этих деталей. Все фигуры слились в единую как бы «мятую» оболочку, скрадывавшую геометрическую форму предмета, уничтожающую всякую изобразительность.

Другой стороной процесса «отчуждения» изображения животного от предмета, его несущего, было постепенное нарастание геометрических мотивов в этом скифо-сибирском искусстве «звериного стиля». Стремление заменить органическую выразительность живой формы выразительностью геометрического тела наличествует уже в ранних изделиях скифо-сибирского анимализма. Мы видели, что при создании образов таких ранних произведений, как Келермесская пантера, Костромской олень, пантера из Сибирской коллекции, значительную роль играет тенденция к превращению частей животного в геометрические тела — сферы, конусы... Но эти тела были неотделимы от образа животного, входили как существенные компоненты замкнутого и самодовлеющего целого, как противовес деталям, более близким к природе. Позднее геометрические мотивы становятся основными в искусстве.

Рассмотрим мотив зооморфного окончания какого-либо предмета, имеющего вид согнутого стержня (браслет, гривна), на примере вещей из Сибирской коллекции. Возьмём несколько гривен, у которых окончания оформлены в виде животных, сделанных с большим пониманием функционального назначения вещи и её тектоники. Гривна, представляя собой спираль, должна производить впечатление уравновешенности двух движений пружины — закручивающего и распрямляющего. Толстый согнутый дрот создаёт ощущение упругости. Его массивный стержень напряжён и как бы хочет распрямиться. А помещённые на концах львиные грифоны, готовые к прыжку и устремлённые в противоположные стороны, увеличивают впечатление силы, закручивающей эту спираль (илл. 30, 31). [89] Специфика «звериного стиля», единство образа зверя и утилитарного предмета, его несущего, в этой гривне особенно ясно выявляется в сравнении с гривнами в виде нескольких незамкнутых полых гнутых трубок. [90]

Но в Сибирской коллекции есть гривна, построенная совсем по другому принципу. Это двусоставная гривна (илл. 32). [91] Она украшена ажурным геометрическим орнаментом. Художественный эффект возникает благодаря строгому ритмическому чередованию ромбов и кружков, расположенных двумя полосами, идущими по его поверхности. А на краю — фигуры лежащих хищников. Они спокойны и не создают никакого напряжения формы, — они служат лишь её украшением, и с таким же успехом их можно представить на крае сосуда, диадемы или любого другого предмета. Они не преследуют никакой иной художественной цели, кроме как образовать прихотливо изогнутый и свободно-ритмический край гривны. Главное переносится на оформление широкой полосы самого браслета геометрическим орнаментом. Таким образом, та часть, которая связана с функцией гривны — охватывающего шею кольцевидного предмета, — построена как геометрическое по своим формам изделие, а зооморфный

30Золотая гривна с львиноголовыми грифонами.Сибирская коллекция.(Открыть в новом окне) |

31Золотая гривна с львиноголовыми грифонами.Деталь.(Открыть в новом окне) |

рисунок — лишь декоративный придаток, украшающий край этой вещи и в значительной мере безразличный к выявлению функциональности её формы.

Интересна другая, более поздняя шарнирная гривна. [92] Она хранит воспоминание о спиральных гривнах и вместе с тем о гривнах, составленных из несомкнутых трубок (более раннего типа). Основа этой гривны состоит из наложенных друг на друга трубок. В ней нет никакого напряжения закрученной пружины, а есть лишь горизонтальное членение широкой плоскости, рифление, создающее игру света и тени на поверхности гривны. А животные, когда-то так убедительно передававшие силу, закручивающую спираль, теперь вырождаются в какое-то безликое и маловажное украшение её концов (илл. 33, 34).

Гривны на шарнирах, образованные из трубок, утратили и напряжение спиралевидной формы ранних зооморфных гривен и структурную ясность и спокойствие ранних восточных трубчатых гривен. В них главное — геометрический образ широкой охватывающей шею поверхности, расчленёенной тонкими полыми трубками. В более ранних гривнах конструкция из трубок была чётко выявлена, в этих же шарнирных гривнах она противоречит принципу устройства двусоставного на петлях предмета. Подчёркнутый геометризм образа не согласуется с конструкцией предмета, являясь чистой декорацией. [93]

Рассмотрим ещё одну гривну. В ней также художник не хочет создать никакого ощущения двух противопоставленных движений. Наоборот, этот несомкнутый стержень должен производить впечатление уравновешенности и покоя. Для этого на конец его помещают массивные навершия в виде двух львиных голов, в которых нет никакого движения. [94] Их могли бы заменить двумя шарами или грушевидными окончаниями — чисто геометрическими формами без всякой изобразительности (илл. 35).

Обращает внимание пластинчатый браслет с тремя поясами изображений, формально трактованных в «зверином стиле»: сцены терзаний с характерными элементами — вывернутая задняя часть зверей, подчёркнутые запятыми или треугольниками мышцы тела (илл. 36, 37). Характерно стремление заполнить всю поверхность предмета. Но на браслете главное не в этих изображениях, а в самой форме предмета. Чтобы подчеркнуть форму пластинчатого браслета, его поверхность расчленена на три зоны, отделённые друг от друга тройной линией. Если животные покрывали бы всю поверхность браслета, без деления на эти зоны, предмет казался бы слишком широким. А членение придает ему уравновешенность и гармоничность. Суть дела здесь в тектонике, в соразмерности частей, в геометрическом строении образа. Вытянутые в три узких пояска зооморфные изображения подчинены именно этой декоративной художественной задаче. [95]

Наконец, перед нами гривна без всяких изображений. [96] Эстетика живого анимализма с его экспрессией сменилась выразительностью геометрических линий. Круглый дрот покрыт нарезкой и имеет длинный совершенно гладкий щиток. Этот предмет создаёт поразительно завершённое впечатление на редкость удачным сочетанием геометрических форм. Закрученная винтовая нарезка контрастирует с гладкой плавной поверхностью щитка (илл. 38).

Геометризм и абстрактность форм были другой стороной процесса «отчуждения» изображения от предмета. Отделённый от предмета образ животного освобождался от необходимости подчиняться форме вещи, а вещь, освобождённая от связи с этим изображением, стремилась к выявлению своих собственных форм, что выступало в ряде случаев в рамках резко подчёркнутого геометризма. И это можно проследить не только на примерах Сибирской коллекции, но и на вещах из западного степного мира.

На знаменитой Новочеркасской диадеме [97] главное — в контрасте свободного блестящего поля металла с гладкими выпуклыми массивными вставками камней (илл. 39). Дополнительно предмет украшен сверху причудливой линией — бордюром с оленями,

32Золотая гривна. Сибирская коллекция.(Открыть в новом окне) |

33Золотая гривна. Деталь.(Открыть в новом окне) |

34Золотая гривна. Сибирская коллекция.(Открыть в новом окне) |

деревьями и уточками. Поставленные на верхний край диадемы (как бы на столбиках), животные получают естественную позу идущих зверей. Замкнутый образ сменяется здесь впечатлением чего-то незавершённого. Линии не только не замкнуты, а нарочито разветвлены в листьях деревьев и рогах животных. О единении образа животного и образа предмета в его функциях нет и речи. Функциональность выявлена плоским широким неизобразительным элементом диадемы — венчиком, расширяющимся спереди. Этот акцент на переднюю часть венчика создается массивной геммой и вставками. Животные наверху и подвески внизу независимы от этого основного элемента, они как бы на его крае и служат для того, чтобы «приладить» предмет к окружению (к волосам, лбу), как бы «прикрепить» его к внешнему миру, быть посредствующим звеном. Замкнутый, закрытый образ уступает место «открытой» форме. Это знаменует переход от «симбиоза» изображения и предмета, когда последний воспринимался как животное, а части животного были функциональными частями изделия, от того искусства, когда изображение зверя полностью связывалось с формой вещи (сначала как бы равноправное ему, а затем подчинённое), — к отделению изображения от предмета. Мы видели это «отчуждение» на примере блях с рамкой, которая давала возможность обособить изображение и создать композиции, сцены. Сарматская диадема показывает, как образ зверя «изгоняется» с основной части вещи, перемещается на её край. При этом, так же как и при возникновении рамки, животные получают более естественные позы и компонуются в сцены, где кроме них есть деревья, растительность. [98] Формы самих предметов, освободившись от изобразительности, словно стремятся закостенеть в своих геометрических очертаниях.

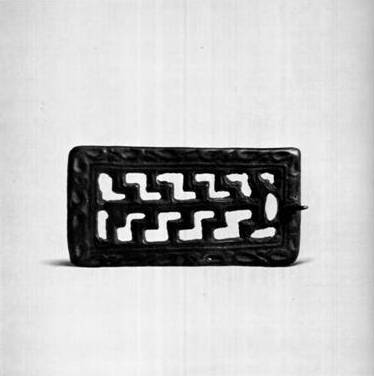

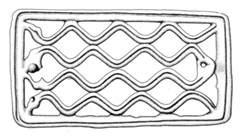

Тяга к геометризму прослеживается и в ажурных прямоугольных бляхах хуннского времени. Легко проследить на этих предметах, как зарождался переход к схематическим, линейным, геометрическим орнаментам. Например, бляхи из Иволгинского городища и Косогольского клада дают нам прямоугольную рамку, внутреннее пространство которой заполнено волнистыми полосками, изображающими змей, — зооморфный мотив превращен на этой бляхе в орнамент. [99] Ордосские бляхи с рамкой, украшенной типичными для изображений животных каплевидными ячейками (вероятно, имитация ячеек для инкрустации), дают внутри этой рамки чисто геометрический орнамент из зигзаговидных полос (илл. 40, 41). [100] Предмет создаёт свои суверенные геометрические формы, которыми теперь наслаждаются как величайшей художественной ценностью. Чем заполнены они — геометрическим орнаментом или животными изображениями, — вопрос второстепенный. Традиция заставляет ещё рисовать внутри этих форм зверей, но будущее за другими типами орнамента.

Именно в хуннскую эпоху становятся модными большие бляхи в виде полусферы без украшений с бортиком по краю. [101] В более раннее время тоже были подобные изделия, но чувствовалась тенденция заполнить чем-то большие выступающие, явно привлекающие к себе внимание сферические поверхности. То же следует сказать о массивных неукрашенных пряжках из кости. Что это — исключение такого рода предметов из области искусства или новое художественное чувство, находящее главную прелесть в соразмерности частей, масс и объёмов, для которого не требовалось украшавших предмет изображений? Последние становятся как бы чуждыми вещи, которая может восприниматься сама по себе как произведение искусства, без этих украшений. Одновременно изображение может теперь пониматься независимо от предмета, как автономный объект созерцания. [102]

[ Петроглифы и тепсейские планки. ] ^

Совершенно иную сферу искусства находим мы в степных петроглифах раннего железного века, в частности на Боярских писаницах в Минусинской котловине (II-I вв. до н.э.). [103] Перед зрителем возникают сцены жизни тагарских поселков с глинобитными и бревенчатыми домами, юртами, со стадами скота, котлами, кипя-

|

||

35Золотая гривна. Сибирская коллекция.(Открыть в новом окне) |

36, 37Золотой пластинчатый браслет. Сибирская коллекция.(Открыть в новом окне: 36, 37) |

|

щими на огне, и многочисленными фигурками самих жителей тагарского посёлка — то пастухов, то охотников.

В этих изображениях очень мало от классических черт скифо-сибирского анимализма — только некоторые детали в передаче зверей и вещей, но это формальное сходство; существо же образа другое. [104] Скифо-сибирский «звериный стиль» не был приспособлен для живописного повествования, создания сцен. Образ животного существовал в нем только в связи с предметом, как единичный замкнутый в себе образ. Перед нами два разных типа искусства: конструирование реального вещного мира с полезными человеку функциями — в предметах скифо-сибирского анимализма и создание иллюзорной картины мира в наскальных рисунках. [105]

Характерно, что большинство сложных сюжетных петроглифов относится к тагаро-таштыкскому переходному периоду или к таштыкской культуре, к той эпохе, когда, как мы видели, идет процесс освобождения изображения от предмета, изоляции его, появляются реальные возможности в пределах приёмов скифо-сибирского «звериного стиля» дать на вещах сцену, хотя бы намёк на повествование. Тогда-то расцветает изобразительность и на наскальных рисунках, тогда-то и появляются такие композиции, как Боярские писаницы.

Интересна находка в одном из таштыкских склепов III-V вв. н.э. у горы Тепсей на Енисее обугленных деревянных планок с гравировкой, сходной в ряде черт с наскальными рисунками. Миниатюрные раскрашенные рисунки из склепа передавали сцены, быть может, героического эпоса и преданий местных племён. Воины, конные и пешие, с луками и стрелами, иногда в доспехах мчатся, стреляют, падают, угоняют добычу, охотятся. От них убегают олени, медведи и другие звери. Все рисунки выполнены весьма реалистично, хорошо передано движение, особенно стремительный скок стройных оленей с ветвистыми рогами, бег когтистого, неуклюжего, толстого медведя. [106]

Архаический скифо-сибирский анимализм не допускал компоновки фигур: они лишь размещались рядом друг с другом без всякой композиционной связи. На рукоятке

топорика из Келермеса или на поясе и диске из Саккызского клада звери не образуют никакой композиции — они просто сосуществуют — самодовлеющие, автономные образы. Процессия животных, какую мы, скажем, имеем на Майкопском сосуде (III тысячелетие до н.э.), в собственно скифском искусстве заменяется безразличным размещением по одной линии или по кругу совершенно независимых друг от друга фигур. В V-IV вв. до н.э. появляются сцены терзаний — особые парные композиции, далёкие от реальной жизни. Когда требовалось развить эти сцены для заполнения поверхности большого предмета, древние художники могли создать только ковровый узор из звериных тел. В хунно-сарматское время появляется возможность сопоставления их, возникает художественная связь между ними. Примечательно, что рисунки в «зверином стиле», размещенные на предмете без особой зависимости от его формы и функции, но в композиционной зависимости друг с другом, были возможны только в самом начале зарождения этого стиля, когда «симбиоз» образа животного и предмета ещё только создавался. Таковы, например, роговые пластины из Жаботина на Украине, [107] где предмет лишь «предоставляет» художнику свою поверхность, который свободно располагает на ней рисунки. В этих пластинах явственно проступают частные черты «звериного стиля» последующих веков, но без главной его особенности — органической связи изображения с предметом и замкнутости образа. Жаботинские пластины отражают ещё не сложившуюся связь предмета и изображения, вследствие чего используют предмет часто без учёта рисунка на нём, о чём говорят отверстия в пластине, нарушившие рисунок. [108] Тепсейские пластины — образец изобразительности, проявившейся в конце развития «звериного стиля», когда эта взаимозависимость стала ослабевать.

[ Четыре ступени эволюции. ] ^