[ каталог выставки ]

[ каталог выставки ]

Янтарь в древних культурах.

Художественные произведения из собрания Эрмитажа.

// СПб: «Славия». 2010. 144 с. ISBN 978-5-9501-0126-7

Оглавление

И.П. Засецкая. Культ и магия в предметах женского погребения. Курган «Большой» у города Армавира на Кубани. — 65

А.Г. Фурасьев. Янтарь в эпоху великого переселения народов. Конец IV — VI век. — 79

Лесная зона Восточной Европы в каменном веке [ 1-24 ]. — 94

Кавказ в раннескифское время [ 25-77 ]. — 100

Южная Сибирь в скифское и хуннское время [ 78-121 ]. — 120

Прикубанье в сарматское время [ 122-140 ]. — 132

Северное Причерноморье в эпоху великого переселения народов [ 141-149 ]. — 136

Янтарная карта мира. ^

Эрмитаж с удовольствием представляет себя в Калининграде через свои янтарные коллекции. На этот раз — археологические. Янтарь — застывшее чудо, которое продолжает жить, даже попав в недра земли. Множество цивилизаций жило его светом, вдохновлялось им и преображало его согласно своим вкусам и ощущениям.

Многие культуры заменяли янтарём свои любимые камни, но янтарь их превзошёл. Он — живой и остаётся живым вечно. Он — тёплый и согревает своим теплом.

Янтарь содержится в наших лучших коллекциях, происходит из наших лучших раскопок. Поселения и знаменитые погребения лесной Европы, Кавказа, скифского мира, Сибири, Алтая, Центральной Азии. Всюду янтарь был частью сокровищ и важным элементом магических ритуалов. Он защищал хозяина, отпугивал врага, помогал говорить с предками.

Он представал в виде простеньких фигурок и подвесок, полных внутренней силы. Он украшал причудливые изделия из драгоценных металлов, интересно сочетался с камнями и стеклом. Он нёс в себе свет солнца и память о тех людях, которые держали его в руках. Он принес эту память нам.

Янтарь — чудесное украшение и великолепный археологический источник. Он представляет нам особый мир — мир, который знал и ощущал янтарь. Карту этого мира приносит нам эта выставка. Она вернулась в янтарный край.

Добро пожаловать!

Михаил Пиотровский,

директор Государственного Эрмитажа

Янтарь из Эрмитажа. ^

Удивительно, насколько информация о древних культурах может быть актуальна в наши дни! Экспозиция из собрания Государственного Эрмитажа в Калининградском музее янтаря — тому подтверждение.

Несколько лет назад, во время одной из встреч с сотрудниками Государственного Эрмитажа, родилась идея об организации в Калининграде выставки археологического янтаря как наименее исследованного в истории бытования «солнечного камня». Аналога такой выставке не знала Российская Прибалтика.

Результаты научного изучения особенностей применения янтаря в доисторическое время закономерно востребованы в самой западной области нашего Отечества, поскольку именно здесь находится единственный в России музей, посвящённый балтийскому самоцвету. Всё, что касается темы «Янтарь в культуре человечества», должно быть отражено в его экспозиции. К сожалению, огромное количество археологического материала выпало из научного оборота в силу его малой доступности. Для калининградцев, у которых интерес к янтарю имеет генетический характер, для интернационального сообщества специалистов в области историко-культурных знаний о янтаре, чрезвычайно важен материал, который изучили, опубликовали и показали сотрудники Государственного Эрмитажа. Не случайно мы издаём каталог на двух языках, — книга сразу станет достоянием учёных и любителей стран Балтии и Северных стран, Японии, района Карибского моря и других регионов мира, где есть интерес к окаменевшим ископаемым смолам.

Настоящий каталог, сама выставка станут базовым материалом для наполнения музея в перспективе новым содержанием — для появления новых экспозиционных комплексов, посвящённых использованию янтаря в древних культурах.

Отмечена закономерность: чем богаче знания об использовании янтаря в человеческой истории, чем дальше вглубь веков уходит его применение, тем выше он ценится нашими современниками, тем больший спрос находит у покупателей.

От имени калининградцев выражаю искреннюю благодарность директору Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровскому и генеральному директору Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» С.В. Кириенко за возможность организации в Калининграде выставки «Янтарь в древних культурах», за создание ситуации общения с сотрудниками знаменитого музея.

Татьяна Суворова,

директор Калининградского музея янтаря

[ Введение. ] ^

Природа наделила янтарь не только красотой, но и таинственным блеском и удивительной притягательной силой. О янтаре рождались легенды и мифы.

Когда-то на небе было два солнца. Одно из них было очень тяжёлым, и небо не выдержало этой ноши. Солнце упало и разбилось о подводные морские скалы, и с тех пор море выносит его кусочки на берег. Так рассказывает о происхождении янтаря древняя прибалтийская легенда. Другая мифологическая традиция связывает янтарь с застывшими слезами гелиад о брате Фаэтоне или сестер Мелеагра. Древнелитовская легенда рассказывает, что это слёзы царевны Юрате о её возлюбленном Каститисе. Дошедшие до нас названия этого удивительного камня связаны с его необычными качествами. Германцы называли его «блестящим камнем», эстонцы — «камнем моря», литовцы по имени моря «балтасом»; часто обитатели побережья Балтики называли его «горючим камнем» или «морским ладаном». Некоторые народы отразили в названиях представления о его лечебных свойствах.

Эта выставка не только о янтарных вещах, которые были найдены при археологических раскопках поселений, курганов, могильников. Эта выставка о вещах, которые окружали янтарь. Золото и бронза с их теплым жёлтым цветом сопровождали янтарь в скифскую эпоху.

География находок удивительна — это лесная зона Восточной Европы, Кавказ, Причерноморье, но самые загадочные из них происходят из Сибири.

И не удивительно, что каждая находка вызывает пристальный интерес историков-археологов: за ними скрывается история народов, их политических взаимоотношений, торговых контактов. Перед посетителями выставки открывается возможность заглянуть в далёкое прошлое, узнать о людях, реалиях или событиях древних эпох.

Идёт время, но украшения и изделия из балтийского янтаря по-прежнему сопровождают нас, и он по-прежнему притягивает к себе людей.

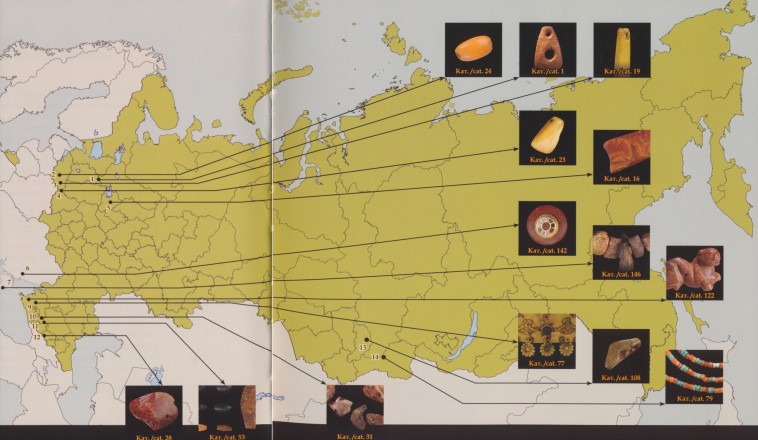

[ Карта ] ^

Археологический янтарь на территории России и сопредельных государств.

Места находок.

1 — Оз. Шерегодро. Стоянка у оз. Кафтино. 2 — Наумово. 3 — Усвяты IV. 4 — Дубокрай V, Сертея II. 5 — Сахтыш I, Сахтыш VIII. 6 — Могильник Новогригорьевка. 7 — Могильник Суук-Су. Могильник Кореиз. 8 — Армавир, Курган Большой. 9 — Курганный могильник у станицы Келермесская. 10 — Кисловодск. 11 — Могильник Кичмалка II. 12 — Могильник Царца. 13 — Знаменский клад. 14 — Курган Аржан-2.

Литература. (добавлена нумерация) ^

- Абрамова М.П. Погребения скифского времени Центрального Предкавказья // Советская археология. №2. 1974.

- Алексеев А.Ю. Скифская хроника. СПб., 1992.

- Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья // Свод археологических источников. Вып. Г1-12. М., 1978.

- Алексеева Е.П. Древняя и средневековая история Карачаево-Черкесии. М., 1971.

- Алексеева Е.П. Позднекобанская культура Центрального Кавказа // Учёные записки ЛГУ. Серия исторических наук. Вып. 13. Л., 1949.

- Аржан. Источник в Долине царей. Археологические открытия в Туве. Издание по материалам выставки в Государственном Эрмитаже. СПб., 2004.

- Артамонов М.И. Сокровища саков. М., 1973.

- Артамонов М.И. Сокровища скифских курганов. Прага; Л., 1966.

- Батчаев В.М. Древности скифского и предскифского периодов // Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии. Т. II. Нальчик, 1985.

- Батчаев В.М., Барцева Т.Б., Керефов Б.М. Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972-1979 гг. Т. 2. Нальчик, 1985.

- Березин Я.Б., Дударев С.Л. Могильник «Лермонтовская скала (у реки)» — памятник раннего железного века Пятигорья // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. 1. Ставрополь, 1998.

- Бируни. Сборник сведений о познании драгоценностей. Ташкент, 1963. [Видимо, должно быть: Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия). Л.: 1963.]

- Борозна Н.Г. Некоторые материалы об амулетах-украшениях населения Средней Азии // Домусульманские верования и обряды Средней Азии. М., 1975.

- Бубнова М.А., Половникова И.А. Янтарь в Средней Азии // Древние цивилизации Евразии. История и культура. М., 2001. С. 124-134.

- Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. Л., 1986.

- Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб., 1999.

- Васильев Л.С. Бань Чао в Западном крае // Вестник древней истории. Вып. 1. М., 1955.

- Виноградов Г.С. Смерть и загробная жизнь в воззрениях русского старожильного населения Сибири. Иркутск, 1923.

- Вольфрам X. Готы. От истоков до середины VI века. СПб., 2003.

- Вуоринен Ю. Торговля кремнём и янтарём в Финляндии в эпоху неолита // Новое в археологии СССР и Финляндии. Л., 1984.

Галанина Л.К. Келермесские курганы. М., 1997. [повтор, см. ниже]- Галанина Л.К. Келермесские курганы. «Царские» погребения раннескифской эпохи // Степные народы Евразии. Т. 1. М., 1997.

- Галанина Л.К., Алексеев А.Ю. Новые материалы к истории Закубанья в раннескифское время // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 30. Л., 1990.

- Галибин В.А. Особенности стеклянных бус Иволгинского могильника хунну // Древнее Забайкалье и его культурные связи. Новосибирск, 1985.

- Гущина И.И., Засецкая И.П. Погребения зубовско-воздвиженского типа из раскопок Н.И. Веселовского в Прикубанье (I в. до н.э. — I в. н.э.) // Археологические исследования на юге Восточной Европы. Труды ГИМ. Вып. 70. М., 1989.

- Давыдова A.B. Иволгинское городище // Иволгинский археологический комплекс. В 2-х т. СПб., 1995-1996.

- Давыдова A.B., Миняев С.С. Художественная бронза хунну. СПб., 2008. (Археологические памятники сюнну.)

- Егоров Н.М. Могильник скифского времени близ г. Минеральные Воды // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Вып. 58. М., 1955.

- Жульников A.M. Обмен янтарём в Северной Европе в III тыс. до н.э. как фактор социального взаимодействия // Проблемы биологической и культурной адаптации человеческих популяций. Том. 1. Археология: адаптационные стратегии древнего населения Северной Евразии: сырьё и приемы обработки. СПб., 2008.

- Замятнин С.Н. Работы на строительстве санатория КСу в Кисловодске // Известия Государственной Академии истории материальной культуры. Вып. 109. М.; Л., 1935.

- Засецкая И.П. Зооморфные мотивы в сарматских геометрических бляшках // Античная торевтика. Л., 1986.

- Засецкая И.П. Классификация полихромных изделий гуннской эпохи по стилистическим данным // Древности эпохи Великого переселения народов V-VIII веков. М., 1982.

- Засецкая И.П. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV-V вв. н.э.). СПб., 1994.

- Зверь и человек. Древнейшее изобразительное творчество Евразии // Труды Государственного Эрмитажа. Вып. 44. СПб., 2009.

- Иванов C.B. Орнамент народов Сибири как исторический источник. М.; Л., 1963.

- Иессен A.A. Некоторые памятники VIII-VII вв. до н.э. на Северном

(141/142)

Кавказе // Вопросы скифо-сарматской археологии. 1954.

- Иессен A.A., Пиотровский Б.Б. Моздокский могильник // Археологические экспедиции Государственного Эрмитажа. Вып. 1. Л., 1940.

- Известия императорской археологической комиссии. Вып. 17. СПб., 1905.

- Ильинская В.А., Мозолевский Б.Н., Тереножкин А.И. Курганы VI в. до н.э. у с. Матусов // Скифия и Кавказ. Киев, 1980.

- Ильинская В.А. Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин. Киев, 1975.

- Кагаров Е. Культ фетишей, растений и животных в древней Греции. СПб., 1913.

- Канторович А.Р., Петренко В.Г., Маслов В.Е. Раскопки кургана раннескифской эпохи у г. Новопавловска (предварительная публикация) // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. VII. Археология, палеоантропология, краеведение, музееведение. М., 2007.

- Кисель В.А. Шедевры ювелиров Древнего Востока из скифских курганов. СПб., 2003.

- Ковпаненко Г.Т. Курганы раннескифского времени в бассейне р. Рось. Киев, 1981.

- Козенкова В.И. Кобанская культура. Западный вариант // Свод археологических источников. Вып. 2-5. М., 1989.

- Козенкова В.И. Материальная основа быта кобанских племён. Западный вариант // Свод археологических источников. Вып. В2-5. М., 1998.

- Козенкова В.И. Типология и хронологическая классификация предметов кобанской культуры. Восточный вариант // Свод археологических источников. Вып. В2-5, 1982.

- Костоловский И.В. К поверьям о поясе у крестьян Ярославской губернии // Этнографическое обозрение. Вып. 1. 1909.

- Костылева Е.Л., Уткин A.B. Волосовские погребения с янтарём могильника Сахтыш IIа // Тверской археологический сборник. Т. 1. Вып. 4. Тверь, 2000.

- Круглов А.П. Северо-Восточный Кавказ во II-I тысячелетиях до н.э. // Древние племена и народности Кавказа. Материалы и исследования по археологии СССР. Вып. 68. М.; Л., 1958.

- Крупнов Е.И. Древняя история Северного Кавказа. М., 1960.

- Крюкова Т.А. Мордовское народное изобразительное искусство. Саранск, 1968.

- Кулаков В.И. Археологические критерии социальной истории Янтарного берега в I-XI веках н.э. // Stratum plus. 2003-2004. №4. Кишинёв.

- Кулаков В.И. История Пруссии до 1283 года. М., 2003.

- Куфтин Б.А. Археологические раскопки в Триалети. Тбилиси, 1941.

- Лимберис Н.Ю. Марченко И.И. Погребения VI-V вв. до н.э. из грунтовых могильников меотских городищ Правобережья Кубани // Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып. 1. Краснодар, 2001.

- Лозе И.А. Новый центр обработки янтаря эпохи неолита в Восточной Прибалтике // Советская археология. №3. 1969.

- Мазуркевич А.Н., Микляев A.M. О раннем неолите междуречья Ловати и Западной Двины // Археологический сборник. №33. 1998.

- Маслов В.Е. Погребения VI в. до н.э. Клин-Ярского III могильника // Советская [Российская] археология. №3. 1995.

- Маслов В.Е., Петренко В.Г. Курган №12 могильника Новозаведённое-II // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. I. Археология. Ставрополь, 1998.

- Мастыкова A.B. О распространении янтарных грибовидных бус-подвесок позднеримского времени на юге Восточной Европы и в Закавказье // Сто лет черняховской культуре. Киев, 1999.

- Мастыкова A.B. Янтарные бусы с нарезным декором эпохи Великого переселения народов // Российская археология. М., 2004. №3.

- Микляев A.M., Семёнов В.А. Свайное поселение на Жижицком озере. Стратиграфия и история поселения // Труды Государственного Эрмитажа. Вып. 20. Л., 1979.

- Миллер В.Ф. Терская область. Археологические экскурсии // Материалы по археологии Кавказа. Вып. 1. М., 1888.

- Миняев С.С. Дырестуйский могильник. СПб., 1998.

- Миняев С.С. К хронологии сюннуских памятников Забайкалья // Тезисы конференции «Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана». Л., 1975.

- Миняев С.С. Новейшие находки художественной бронзы и проблема формирования «геометрического стиля» в искусстве хунну // Археологические вести. Вып. 4. СПб., 1995.

- Миняев С.С. Сюннуский культурный комплекс: время и пространство // Древняя и средневековая история Восточной Азии. Владивосток, 2001.

- Мунчаев P.M. Луговой могильник // Древности Чечено-Ингушетии. М., 1963.

- Отчёт Археологической комиссии за 1897 г. СПб., 1900.

- Отчёт Археологической комиссии за 1903 г. СПб., 1906.

- Оятева Е.И. Пермский звериный стиль в сокровищнице Государственного Эрмитажа. Пермь, 2009.

- Петренко В.Г. Краснознаменский могильник. Элитные курганы раннескифской эпохи на Северном Кавказе. М., Берлин, Бордо, 2006.

- Петренко В.Г., Маслов В.Е., Канторович А.Р. Погребение знатной скифянки из могильника Новозаведённое-II (предварительная публикация) // Археологические памятники раннего железного века [юга] России. М., 2004.

- Петренко В.Г., Маслов В.Е., Канторович А.Р. Погребение подростков в могильнике Новозаведённое II // Древности скифской эпохи. М., 2006.

- Петренко В.Г., Маслов В.Е., Кантрович А.Р. Хронология центральной группы курганов могильника Новозаведенное-II // Скифы и сарматы в VII-III вв. до н.э.: палеоэкология, антропология и археология. М., 2000.

(142/143)

- Пиотровский Б.Б. Древнеегипетские предметы, найденные на территории Советского Союза // Советская археология. №1. 1958.

- Пиотровский Б.Б., Иессен А.А. Моздокский могильник. Л., 1940.

- Пиотровский Б.Б. Кармир-Блур III. Результаты раскопок 1951-1953 гг. Ереван, 1955.

- Плиний Секунд. Естественная история // Вестник древней истории. 1949. №2.

- Подольский М.Л. Знаменский клад из Хакасии // Клады: состав, хронология, интерпретация. СПб., 2002.

- Подольский М.Л., Тетерин Ю.В. Раскопки ранних тагарских курганов в зоне Знаменской оросительной системы // Археологические открытия — 1978. М., 1979.

- Полиэн. Военные хитрости // Вестник древней истории. 1947. №4.

- Рябкова Т.В. Раннескифские памятники Нижнего Подонья и Прикубанья / Автореф. дисс. канд. ист. наук. СПб, 2003.

- Савинов Д.Г. Минусинская провинция хунну. СПб., 2009.

- Сазонов А.А. О хронологии протомеотских погребений Закубанья // Kimmerowie, Scytowie, sarmaci. Księga poświęcona pamięci profesora Tadeusza Sulimirsriego. Pod redakcją Jana Chochorowskiego. Krakov, 2004.

- Самоквасов Д.Я. Могилы русской земли. М., 1908.

- Семёнов Вл., Килуновская М. Новые памятники раннего железного века в Туве // Информационный бюллетень. Вып. 17. М, 1990.

- Cкорий С.А. Курган Переп’ятиха. Київ, 1990.

- Техов Б.Б. Тайны древних погребений. Владикавказ, 2002.

- Техов Б.В. Тлийский могильник. Т. III. Тбилиси, 1985.

- Трапш М.М. Древний Сухуми // Труды. Т. II. Сухуми, 1969.

- Уварова П.С. Могильники Северного Кавказа // Материалы по археологии Кавказа. Вып. VIII. М., 1900.

- Фурасьев А.Г. Эпоха Меровингов: орлы Рима и вороны Вотана. СПб., 2007.

- Фурасьев А.Г. Этнокультурные особенности населения Южного Крыма в VI — начале VII в. н.э. (по материалам женского костюма) // Гунны, готы и сарматы между Волгой и Дунаем. СПб., 2009.

- Чугунов К.В. Искусство звериного стиля из кургана Аржан-2 // Антология «Урянхай. Тыва Дептер». Под ред. С.К. Шойгу. Том 7. М., 2008. С. 842-861.

- Чурсин Г.Ф. Амулеты и талисманы кавказских народов // Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа. Вып. 46. Махачкала, 1929.

- Щедринский A.M., Вамплер Т.П., Мазуркевич А.Н. Янтарь и янтареподобные смолы в культуре строителей свайных поселений Верхнего Подвинья // Сообщения Государственного Эрмитажа. Вып. 62. СПб., 2004.

- Щукин М.Б. Готский путь. СПб., 2005.

- Щукин М.Б., Бажан И.А. К вопросу о возникновении полихромного стиля клуазоне эпохи Великого переселения народов // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 30. СПб., 1990.

- Эпоха Меровингов — Европа без границ. Археология и история V-VIII веков. Каталог выставки. Берлин, 2007.

- Эрлих В.Р. Северо-Западный Кавказ в начале железного века. М., 2007.

- Art of the First Cities: the Third Millennium B.C. from the Mediterranean to the Indus. Catalogue of the Exhibition Being Held at the Metropolitan Museum of Art from Mai 8 to Aug. 17, 2003, N.Y., 2003.

- Beck C.W., Adams A.B., Southard G.C., Fellows C., “Determination of the Origin of Greek Amber Artifacts by Computer-classification of Infrared Spectra”, Science and Archeology, Cambridge, MA, 1971.

- Gardin C. du, “Amber Spacer Beads in the Neolithic and Bronze Age in Europe”, Amber in Archaeology, Riga, 2003.

- Čugunov K., Parzinger H., Nagler A., »Der skythenzeitliche Fürstenkurgan Aržan 2 in Tuva«, Archäologie in Eurasien 26., Steppenvölker Eurasiens 3., Mainz, 2010.

- Czebreszuk J., “Amber on the Threshold of a Wold Career”, Amber in Archaeology, Riga, 2003.

- Loze I., “Middle Neolithic Amber Workshops in the Lake Lubans Depression”, Amber in Archaeology, Riga, 2003.

- Loze I., “The Theme of the Grass Snake in Neolithic Material from Latvia”, Humanities and Social Sciencs. Latvia, No 2, Riga, 2003.

- Miller Bryan R., et al., “Xiongnu Constituents of High Mountains: Results of the Mongol-American Khovd Archaeology Project 2008”, The Silk Road, vol. 7, Autumn 2009.

- Miniaev S., Smolarski P., Art of the Steppes, Brusseles, 2002.

- Shedrinsky A.M., Vasilyeva E. Amber Artifacts in the Kichmalka II Burial Ground of the Koban Sites Dating from Scythian Time [forthcoming].

- Shedrinsky A.M., Wampler T.P., Chugunov K.V., “The Examination of Amber Beads from the Collection of the State Hermitage Museum Found in Arzhan-2 Burial Memorial Site”, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, No.71, 2004.

- Stout E.C., Beck C.W., Anderson K.B., “Indetification of Ruminate [Romanian Amber] as Thermally Altered Succinite [Baltic Amber]”, Physics and Chemistry of Minerals, No. 27, 2000.

- Zimina M., “Amber Ornaments from the Konchanskii Burial Grounds”, Amber in Archaeology, Riga, 2003.

|