|

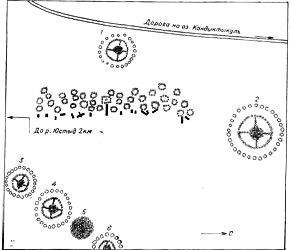

Рис. 3. Глазомерный план расположения комплекса оленных камней на р. Юстыд (1-6 — керексуры).(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

Рис. 4. Вид на Юстыдский оленный комплекс с юго-востока.(Открыть Рис. 4 в новом окне) |

Рис. 5.

Центральный оленный камень 6 до раскопок. Юстыд.

(Открыть Рис. 5 в новом окне)

Оленный камень 6 стоит в центре цепочки небольших вертикально вкопанных камней. Они имеют такую же четырёхгранную форму и установлены попарно почти на равном расстоянии друг от друга по линии север-юг (длина ряда 150 м).

Как правило, все эти камни узкими лицевыми сторонами ориентированы на восток. Впоследствии в результате частичных раскопок выяснилось, что все они были нижней частью обломанных, упавших, а затем задернованных оленных камней. По многочисленным обломкам предварительно удалось подсчитать число оленных камней. Их оказалось более тридцати. Этот ряд некогда стоявших оленных камней как бы ограничивал с востока широкую полосу едва различимых на поверхности земли кольцевидных выкладок, число которых достигает 103-104 шт. (см. рис. 3). Обычно они сооружены из 10-11 крупных валунов. Но количество камней в кольце непостоянно: иногда их 8-9 шт., а в иных случаях — 15-18 в одной кольцевой выкладке. Диаметр каменных выкладок не более 1,5-2 м. Основная часть таких выкладок устроена без всякого порядка, однако не выходя на границы ряда оленных камней. И лишь в нескольких случаях различаются группы из трёх каменных колец, сложенных рядом по линии север-юг. Среди этих выкладок встречаются и кольца, внутри которых находится ещё один центральный валун, и просто дугообразные кладки.

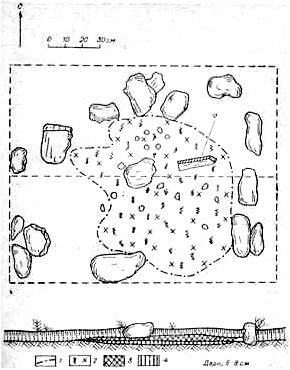

К числу редких относятся выкладки подквадратной формы. Одна из подобных выкладок устроена за Центральным оленным камнем 6 (в 6,5 м от него на запад) (рис. 6, 7). Она была раскопана одновременно с кольцевой выкладкой 20 (рис. 8,

|

|

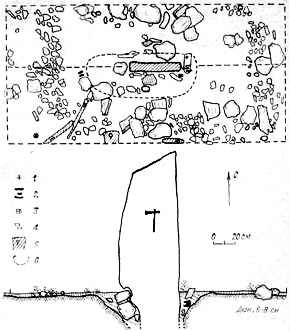

Рис. 6.

|

Рис. 7. План раскопа каменной кладки за Центральным оленным камнем 6. Юстыд.а — обломок оленного камня; 1 — угли, кальцинированные кости; 2 — зола; 3 — прокалённый суглинок; 4 — контуры кострища.(Открыть Рис. 7 в новом окне) |

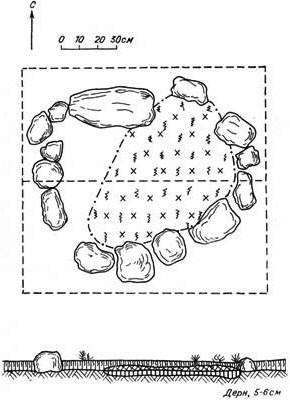

1, 2; 9). В обеих выкладках внутри оказались следы сильных кострищ; слой угля с мелкими обломками кальцинированных костей достигал мощности 5-6 см, а подстилающий материковый суглинок местами был прокалён до тёмно-красного цвета на глубину 2-3 см (см. рис. 7, 9). Почти в центре подквадрат-

ной выкладки при раскопках найден обломок ещё одного оленного камня (табл. III, 7).

У Центрального оленного камня 6 были беспорядочно разбросаны гранитные и кварцитовые валуны; грунт необычно твёрдый, возможно утоптанный многочисленными посетителями. Вокруг камня заложен небольшой раскоп размерами 5×2,5 м (табл. II, 1). Сразу же под дёрном вокруг оленного камня зачищена дорожка (оградка?) в плане подпрямоугольной формы. Она тщательно вылощена мелкой колотой галькой. В западной части раскопа среди камней найдены два обгорелых зуба лошади и кусок железоплавильного шлака

|

|

Рис. 8. Каменная кладка 20 до (1) и (2) после раскопок. Юстыд.(Открыть Рис. 8 в новом окне) |

Рис. 9. План каменной кладки 20. Юстыд.(Открыть Рис. 9 в новом окне) |

(рис. 10), в южной части раскопа, сразу же под дерном, обломки четырёх оленных камней (табл. IV, 2-4, 6).

У восточной (лицевой) стороны оленного камня на глубине 20 см обнаружены два фрагмента тонкой неорнаментированной керамики и чёрный кристалл горного хрусталя (рис. 11, 8). В этом же месте, почти вплотную у основания камня, на глубине 25-30 см аккуратно лежала целая серия каменных пестов (см. рис. 11, 1-4). Все они были сложены кучкой и ориентированы по линии запад — восток. Несколько глубже, но в этой же ямке найдены обломок зернотёрки, или куранта, на одном конце которого, как и на оленных камнях, нанесены

Рис. 10.

План раскопа вокруг Центрального оленного камня 6. Юстыд.

1 — керамика; 2 — песты, необработанные камни и кристалл горного хрусталя; 3 — каменная «головка»; 4 — обгорелые зубы лошади; 5 — обломки оленных камней; 6 — контуры раскопа и ямы под оленный камень.

(Открыть Рис. 10 в новом окне)

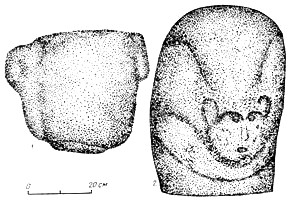

три косые параллельные полосы (см. рис. 11, 9); речная галька в виде кубика, явно представляющая собой изображение головы с лицом. На ней чётко различимы основные детали лица, нанесённые глубокими резными линиями (см. рис. 11, 10). Но самой интересной находкой в этом необычном жертвенном «кладе» является необработанный, небольшой по размерам камень, природной формой своей удивительно напоминающий фаллос (см. рис. 11, 6).

Разумеется, полное исследование редкого комплекса на р. Юстыд во главе с Центральным оленным камнем 6, занима-

ющим огромную площадь, — дело будущего. Раскопки здесь осложняются тем, что обломки многих оленных камней рассеяны на большой площади и покрыты дёрном. Но уже сейчас удалось раскопать и собрать отдельные их фрагменты и некоторые даже целые оленные камни (табл. III-VI).

Наиболее распространённой формой и материалом для оленных камней из Юстыдского комплекса служили четырёхгранные тонкие плиты кремнистого сланца и тонкозернистого песчаника. Узкая и длинная сторона таких плит всегда была лицевой. На ней обычно вверху выбиты три наклонные параллельные полосы, а в средней части на «поясе» наискось изображён подвешенный кинжал. На одном из раскопанных камней в верхней лицевой части вместо трёх полос глубокой прорезной линией нанесён крест и под гривной ещё один косой крест, выполненный иначе — сплошной выбивкой (см. табл. IV, 4).

На широких боковых сторонах оленных камней вверху всегда изображены одна или две кольцевидные серьги. Нередко грани плит округлены обработкой, а посредине и вверху их часто опоясывают широкие выбитые, затем прошлифованные полосы, или ожерелья из ямок. На боковые же стороны камней нанесены фигуры оленей, коней, козлов и хищников и различное оружие; чеканы — на правую; колчаны и луки в горитах — в основном на левую сторону оленных камней.

Среди общей массы фрагментарных оленных камней юстыдского святилища выделяется один, замыкавший цепочку камней с севера (см. табл. VI). Он, как и другие камни, был расколот сильным ударом надвое, сброшен и полностью задернован землёй. Оленный камень выполнен на плите мелкозернистого песчаника коричневого цвета. Плита четырёхгранной, почти квадратной в сечении формы, размером 210×13×10 см. Узкая сторона камня лицевая и поэтому в верхней части имеет три наклонные полосы, выполненные техникой шлифовки. Тем же приёмом на боковых сторонах нанесены кольцевидные серьги, расположенные также в верхней части оленного камня. На левой стороне (соответственно на правом боку антропоморфной каменной фигуры) сразу же под серьгой небольшое изображение оленя. Оно выполнено в привычном «летучем галопе» и хорошо выделяется на фоне камня чётким углублением. Под оленем сплошным и глубоким контррельефом один над другим выбиты четыре фигурки хищников кошачьего семейства (см. табл. VI). Посредине камень со всех сторон опоясывает узкая, но глубоко выбитая и прошлифованная полоса — пояс фигуры. К поясу на левой стороне подвешен чекан рукоятью вниз, на которой «висит» фигурка оленя. Она соединена с рукоятью чекана едва заметной короткой чертой. Прямо под первой фигуркой оленя ещё одно подобное изображение оленя в той же позе (головой вверх), с поджатыми к брюху ногами. Различаются они между собой только отсутствием рогов у одного из

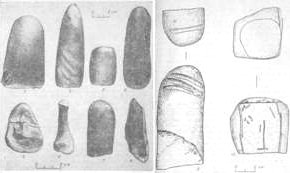

Рис. 11 [стр. 22-23].

Находки у основания Центрального оленного камня 6. Юстыд.

1-4 — каменные песты; 5-7 — необработанные камни фаллического облика; 8 — кристалл горного хрусталя; 9 — обломок зернотёрки или куранта; 10 — галька с нанесёнными на неё деталями лица.

(Открыть Рис. 11 в новом окне)

оленей. На правой стороне камня над поясом и под ним выбито несколько аморфных пятен. К поясу наискось подвешен колчан с округлым, слегка расширяющимся книзу дном.

^ Оленные камни из долины р. Юстыд и других районов Восточного Алтая (группа II). Другие оленные камни (табл. VII-X) также находятся в основном на правом берегу р. Юстыд. Приведём краткие сведения о некоторых из них:

1) оленный камень 1 (см. табл. VII, 2) установлен одиночно в верховьях реки неподалеку от курганного могильника ранних кочевников Юстыд I;

2) оленные камни 2 и 10 (см. табл. VII, 5, 6) входили в конструкцию «поминальных» восьмикаменных колец, сопровождавших каменные курганы могильников Юстыд I и Юстыд XIV;

3) оленный камень 3 (см. табл. VII, 8) расположен в 150-200 м на северо-запад от Центрального оленного камня 6 и в 15-20 м от автомобильной дороги на оз. Кандыктыкуль. Его размеры 30×25×15 см. Камень установлен ведущим (изваянием) в цепочке балбалов, отходящих на восток от небольшой по размерам древнетюркской оградки;

4) оленные камни 4 и 5 (см. табл. VII, 1, 4) поставлены в один ряд, отходящий на запад от небольшой каменной насыпи, напоминающей своей подквадратной формой расплывшуюся насыпь древнетюркской оградки;

5) оленные камни 7, 14 и 15 (см. табл. VIII; 3) найдены лежащими в центре насыпей колоссальных по размерам керексуров, устроенных в среднем течении р. Юстыд, у родника Кадан;

6) оленные камни 8 и 16 (см. табл. VII, 7; VIII, 5) обнаружены поверх насыпей древнетюркских каменных оградок.

Все они почти не отличаются от наиболее упрощённых оленных камней группы I, раскопанных в Юстыдском комплексе. Оленные камни группы II выполнены в основном на удлинённых гранитных валунах и в редких случаях на плитах алевролитовой и аргиллитовой пород, размеры которых также различаются, но средняя высота не превышает 40-70 см. Овальными глубокими ямками на оленных камнях высечены гривны или пояса, а в верхней части лицевой стороны — традиционные три полосы, нанесённые наискось. Только на четырёх камнях из 15 на боковых сторонах отсутствуют изображения серёг. Из этих оленных камней, отличающихся более тщательной обработкой, чёткостью и разнообразием изображений, были вторично использованы в качестве изваяний у древнетюркских оградок следующие оленные камни.

1) Оленный камень 9 (см. табл. VII, 3) обнаружен у одиночной древнетюркской оградки, расположенной в 1 км на север от курганного могильника Юстыд XII. Он выполнен из светло-серого гранитного валуна, в сечении подтреугольной формы и имеет размеры 115×50×30 см. В верхней части камня ожерелье овальных ямок — гривна, на лицевой стороне над ожерельем три наклонные полосы. С восточной стороны у основания камня при раскопках найден серебряный сосуд.

2) Оленные камни 11 и 12 (табл. IX, 1; X, 1) установлены рядом у двух древнетюркских оградок, пристроенных вплотную друг к другу по линии север — юг. Оба камня обращены лицевой стороной на северо-восток. Оленный камень 11 (табл. IX, 1) (северный), имеющий размеры 52×32×28 см, обработан более тщательно. Верхняя часть отделена широкой выбитой полосой, в средней части камень опоясывает цепь овальных ямок. На лицевой стороне камня от полосы наискось отходят три параллельно выбитые линии. Всю среднюю часть камня занимает изображение оленя с кольцевидными рогами и подогнутыми ногами. Внизу под ним выбит кинжал с кольцевидным навершием. На боковых сторонах камня в верхней части той же техникой нанесены серьги в виде колец с конусовидными подвесками. Кроме того, на правой стороне оленного камня на его средине как бы на поясе подвешен чекан рукоятью вниз, а за пояс заткнут лук. Колчан изображён под поясом на левой стороне камня. На тыльной (юго-западной) стороне камня нанесено кольцо, замыкающее «пояс» из овальных ямок.

3) Оленный камень 12 (табл. X, 1) почти повторяет по форме и размерам камень 11. Он также имеет четырёхгранную в сечении форму, его размеры 46×38×23 см. Видно, что камень до установки предварительно был обработан со всех сторон, слегка закруглена его верхняя часть, сглажены грани. Как и

на камне 11, здесь тем же способом нанесены гривна, пояс и одна серьга. На северо-восточной (лицевой) стороне камня между гривной и поясом — три выбитые линии. Они параллельны и плавно изогнуты. В сравнении с камнем 11 рисунки на этом оленном камне не отличаются по цвету от фона, а с трудом угадываются только наощупь [на ощупь].

4) Оленный камень 13 (см. табл. X, 2) — четвёртый в первом ряду балбалов, отходящих на восток от оленного камня 11. Высота его всего 19 см. На юго-восточной (лицевой) стороне три наклонные параллельные линии. На боковых сторонах выбито по одной серьге.

В других районах оленные камни единичны. Опишем некоторые из них: 1) оленный камень 17 (см. табл. VIII, 1) найден лежащим в земле у восточной стороны древнетюркского кургана, в месте слияния рек Куру-узек и Барбургазы. Его размеры 120×21×24 см; 2) оленный камень 19, как нам кажется, с обломанным верхом (см. табл. VIII, 4), входил в ряд балбалов, поставленных у кургана ранних кочевников на р. Талдуаир (правый приток р. Барбургазы); 3) оленный камень 20 стоит среди разновременных курганов, прямо в с. Кокоря. На нём изображены основные символы: три линии, серьги, пояс.

Три оленных камня известны в 15-20 км на северо-запад от Юстыдского комплекса оленных камней. «На одном из них (Узунтал I) изображены серьги, цепочка жемчужин; на лицевой стороне — три наклонных параллельных линии и фигурка кабана с низко опущенной головой, на поясе хорошо прослеживается лук в налучье и чекан (см. табл. IX, 3). На другом камне (Узунтал VIII) изображено два пояса: за один заткнут лук, за другим боевой топор. На могильнике Кокоря III (Кара-Дюргун) лежит камень с изображением трёх наклонных линий и фигурки лошади с подогнутыми ногами...» (см. табл. IX, 2). [11] При обследовании последнего оленного камня в местности Кара-Дюргун, в 1 м от него собраны обломки ещё одного оленного камня, у которого меньше всего пострадала средняя часть. На этом крупном обломке (см. табл. X, 3) угадываются изображения оленей, очевидно, опоясывавших камень со всех сторон, а также пояс в виде узкой прошлифованной полосы. К нему с правой стороны подвешен кинжал или меч в ножнах. На левой стороне на поясе лук в горите.

Ещё один оленный камень найден в урочище Кызыл-Джар, близ с. Бельтыр. [12] Кроме основных символов — трёх линий, серёг и ожерелья — на его узкой стороне изображены детали лица. Такое редкое сочетание позволило В.А. Могильникову

отнести этот оленный камень к стелам окуневского типа. Но, очевидно, правильнее видеть в памятнике из Кызыл-Джара оленный камень с чёткими антропоморфными признаками, хотя вполне реально и вторичное использование окуневской стелы с личиной под оленный камень. Так, подобная стела с личиной окуневского типа подавно была найдена на правом берегу р. Башкаус, в окрестностях с. Улаган. Сейчас достоверно установлено, что она была вторично использована в древнетюркскую эпоху.

Среди восточноалтайских оленных камней представляется возможным выделить две основные группы, которые несколько отличаются друг от друга способом установки, размерами и породой камня. К группе I отнесены, очевидно, одновременные оленные камни (см. табл. III-VI), исследованные в Юстыдском комплексе. Для оленных камней группы I типично использование в качестве материала одинаковых столбообразных или узких плит песчаника, взятых из одного места. Размеры их различны: от 0,5 до 3 м.

В отличие от почти стандартных четырёхгранных и узких плит, использованных для оленных камней группы I, оленные камни группы II (см. табл. VII-X), зафиксированные самостоятельно (2 случая) у «поминальных» каменных колец, обязательных при могильниках ранних кочевников, а также у древнетюркских оградок (7 случаев), имели в сечении треугольную или подквадратную форму; грани их сглажены тщательной обработкой, что придаёт им иногда форму круглых в сечении столбов. Другой признак, характерный для оленных камней группы II, — использование для них невысоких гранитных, алевролитовых или аргиллитовых каменных блоков. Высота оленных камней этой группы почти постоянна и редко превышает 1 м.

Наборы изображений на оленных камнях обеих групп мало чем отличаются друг от друга. Как в группе I, так и в группе II имеются камни с разнообразными изображениями воинских атрибутов и с изображениями только основных символов: трёх линий, гривны или пояса и иногда изображения серёг (рис. 12). Последние камни некоторые исследователи склонны относить к наиболее ранним (Л.Р. Кызласов) или поздним (В.В. Волков) типам оленных камней. Судя по Юстыдскому комплексу, понимаемому нами как единое культовое сооружение, эти заключения явно не правомерны. Обе группы оленных камней в Восточном Алтае были установлены, очевидно, одновременно. Об этом могут, свидетельствовать такие факты, как нахождение оленных камней из группы II в насыпях керексуров и установка другого камня в паре с оленным камнем монгольского типа (Кара-Дюргун). А парность установки оленных камней, как увидим ниже, также является наиболее характерной чертой Юстыдского оленного комплекса, предположительно дати-

Рис. 12. Один из оленных камней II группы. Юстыд.

(Открыть Рис. 12 в новом окне)

руемого VIII-VI вв. до н.э. Первоначальное место установки оленных камней группы II нам неизвестно, они, может быть, сопровождали какие-то иные археологические памятники. Интересно, что эти камни вторично использовались у курганов ранних кочевников (IV-II вв. до н.э.) и в качестве изваяний у древнетюркских оградок (VII-IX вв. н.э.). Объясняется это тем, что небольшие по размерам камни группы II вытесаны из твёрдой и прочной породы и за редким исключением не носят следов повреждений. Оленные же камни группы I, выполненные на тонких и длинных плитах, были разбиты ещё в древности и покрыты землёй, вот почему, они, видимо, ни разу не встречены во вторичной установке.

Среди восточноалтайских оленных камней особняком стоят камень из местности Кара-Дюргун в Кокоринской степи и Чуйский оленный камень у горы Адыр-кан. Первый определён нами как оленный камень монгольского типа по фрагментам типичных изображений оленей, характерных для основной массы оленных камней в Монголии. Возможна его вторичная установка, так как он уже наполовину обломанным был вкопан рядом с оленным камнем, отнесённым нами к группе II. Известно, что некоторые оленные камни монгольского типа имеются и в Туве, поэтому вполне реально появление отдельных экземпляров подобных памятников и на Алтае.

Чуйский оленный камень также выделяется среди других восточноалтайских оленных камней прежде всего большими размерами и отсутствием основных реалий — гривны и пояса. Весьма архаична и техника нанесения рисунков. Меч, лук и конь на нем вырезаны глубоким желобком по контуру, тогда как на многих известных оленных камнях [13] рисунки выбиты контррельефом, т.е. полностью по всему изображению, и тщательно затем затёрты или зашлифованы, причём предметы воспроизведены на Чуйском оленном камне в натуральную величину, что не характерно для центральноазиатских оленных камней, где преобладают их уменьшенные символические копии. Что касается техники «контурного» рисунка на Чуйском оленном камне, то она имеет древнейшую сибирскую традицию, известную в наскальной живописи ещё с палеолита и ставшую затем ведущей в неолите и бронзовом веке. [14] Некоторое своеобразие, выраженное в манере и технике исполнения рисунков на Чуйском оленном камне, свидетельствует в пользу предположения о его раннем происхождении.

Древние святилища ^

(культовые центры).

Оленные камни нельзя рассматривать в отрыве от тех памятников, которые непосредственно их окружают. Многими исследователями древних памятников Монголии и Тувы неоднократно отмечалось, что оленные камни входят в число самых различных и, вероятно, разновременных, памятников. Среди них сейчас уже можно выделить те археологические объекты, которые, безусловно, были сооружены одновременно с оленными камнями и имеют прямое отношение к ним. Так, оленные камни Центральной Азии встречаются чаще всего в окружении кольцевидных каменных кладок, керексуров, каменных стел и древних могил. Все эти памятники расположены в основном

по берегам рек, у подножия выделяющихся формой священных в древности гор, на скальных выходах которых обязательно имеются многочисленные рисунки — петроглифы.

В таких древних культовых центрах, возникших, очевидно, в бронзовом веке, в последующие эпохи устраивались могильники, устанавливались изваяния, освежались древние и в ещё более значительном числе наносились новые наскальные рисунки. Этот процесс продолжался вплоть до наших дней, о чем свидетельствуют теленгитские могилы и рисунки с шаманскими сюжетами. Можно проследить все этапы возникновения и дальнейшего развития таких культовых центров, если обратиться к одному из них на р. Юстыд. В нём благодаря условиям местного рельефа особенно отчётливо выделяются сооружения более ранние и более поздние.

В самом узком месте долины р. Юстыд, где надпойменная терраса ближе всего подступает к подножию невысоких гор, устроены десятки огромных по размерам керексуров, окружающих ряд оленных камней Юстыдского комплекса. Непосредственно в этом месте сконцентрировано очень много различных памятников древнего искусства. Здесь, как нам представляется, и возник древнейший культовый центр, сооружения которого в последующие времена уже не вмещались на эту небольшую территорию и постепенно распространялись вверх и вниз по долине, включая даже пойму р. Юстыд.

Возникновение самых древних памятников в этом удачно выбранном месте долины объясняется не только близостью воды и гор как наипервейших компонентов в любых жертвенных местах Центральной Азии, но и наличием поблизости неисчерпаемого материала — валунных россыпей в пойме реки. Ведь из них и сложены все колоссальные насыпи керексуров и насыпи десятков курганных могильников. Последний фактор являлся не менее важным, чем все другие, потому что близость естественных разломов с уже готовыми стелами для установки валунных россыпей для сооружения курганов всегда была решающей в момент выбора мест для сооружения таких центров на Восточном Алтае.

Особую законченность Юстыдскому святилищу придают чёткие ряды могильников ранних кочевников, устроенные в строгом порядке на одинаковом расстоянии друг от друга вокруг Юстыдского комплекса оленных камней. На южных склонах гор, у подножия которых расположены юстыдские сооружения, имеются многочисленные петроглифы.

Аналогичные сложные культовые центры, включающие в себя упоминавшиеся археологические памятники, известны в долинах рек Елангаш, Чаган-Бургазы, Чаган-Узун, Кок-Узек, Тархата, Джасатер, Аргут, Узунтал, Бугузун и многих других. Особенно крупные святилища расположены в долинах основных рек Горного Алтая — Катуни и Чуи.

Остановимся более подробно на описании памятников, входящих в одно из таких древних святилищ, расположенное в нижнем течении р. Барбургазы. Его исследование дало нам новые факты для правильной интерпретации некоторых изображений на оленных камнях, а также в некоторой степени способствовало объяснению их семантики, хотя в отличие от Юстыдского святилища в Барбургазинском культовом центре оленные камни отсутствуют. В этот культовый центр, расположенный на правом берегу р. Барбургазы (местность Туру-Алты), входят курганные могильники, стелы в оградках, керексуры, гигантские восьмикаменные кольца, древнетюркские оградки с изваяниями и другие памятники древности. Их гармонично дополняют наскальные рисунки, нанесённые в большом числе на легкодоступных сланцевых выходах южных склонов невысокой горной гряды. Рисунки большей частью выполнены точечной техникой, силуэтно, контуром или процарапаны острым орудием на гладких поверхностях. Большинство их изображает оленей, выполненных в разнообразном стиле. Некоторые рисунки достаточно реалистичны, другие сильно стилизованы. На седловине гряды и её склонах из сланцевых плит сложены большие жертвенные курганы и невысокие многочисленные кучки обо. [15] На самой высокой вершине Барбургазинской гряды, где находятся наиболее крупные по размерам сланцевые скалы, обнаружена удивительная наскальная композиция. Только на одной, большой по площади и почти вертикальной плоскости нанесено около ста различных фигур животных, среди которых опять же преобладают изображения оленей (табл. XI). Ново и необычно для алтайских петроглифов то, что они располагаются на плоскости почти вертикально. Значительные размеры (центральная фигура оленя-самца имеет длину более 1 м), форма рогов, да и другие характерные детали изображения явно сближают Барбургазинских оленей с фигурами оленей, выполненных в той же стилизованной манере на оленных камнях Монголии и Забайкалья.

По технике нанесения и расположению рисунков на плоскости нетрудно установить последовательность их выполнения. Наиболее древними можно считать выбитые глубокими ямками-чешуйками две самые большие и выразительные фигуры оленей, занимающие почти всю скальную плоскость. Все остальные рисунки животных, нанесённые мелкими сливающимися точками, появились вокруг центральных фигур оленей гораздо позднее. В этой композиции привлекает парность изображений фигур оленей. Это прежде всего характерно и для других пунктов с петроглифами на Восточном Алтае

(табл. XII). Заметим, что фигуры оленей выбиты рядом, чаще одна над другой, и, как правило, с ярко выраженным признаком пола. Фигура оленя-самца всегда выполнена крупнее и тщательнее, чем фигура самки. Как уже отмечалось, парное изображение оленей (самца и самки) встретилось нам на одном из оленных камней Юстыдского комплекса (см. табл. VI). Отметим удивительное сходство пар оленей, изображённых на Юстыдском оленном камне и в петроглифах Барбургазы, в одинаковом расположении фигуры самки оленя над фигурой рогатого оленя-самца.

Культ парности разнополых существ зооморфного или антропоморфного характера уходит в глубокую древность, [16] ассоциируясь с супружеской парой, мифическими родоначальником и родоначальницей, главными персонажами в древнейшем культе плодородия. Совершенно логично с культом супружеской пары перекликаются и космогонические представления многих древних народов о солнце (муж) и луне (жена) и то же самое о небе и земле. [17] Поэтому, обращая внимание на парность изображения оленей в петроглифах р. Барбургазы и редкое их сходство с парными фигурами оленей на юстыдском оленном камне, мы думаем, что это может послужить своеобразным ключом к разгадке традиции установки на Восточном Алтае парных оленных камней и антропоморфных стел, а также поможет интерпретировать и назначение этих монументальных памятников. Ведь парность стел и оленных камней на Восточном Алтае не имеет локального характера, этот факт известен также в Монголии [18] и Туве. [19] Как правило, пары оленных камней в указанных регионах окружают ритуальные каменные вымостки, а парные антропоморфные стелы — небольшие прямоугольные оградки из плит.

Наличие тщательно вымощенной плитами площадки у основания Барбургазинской скалы с оленями, стилистическое сходство изображений и одинаковая техника их исполнения позволяют предположить единое смысловое содержание изображений как на оленных камнях, так и в наскальной композиции, тем более что из большой массы оленных камней Монголии вполне можно выделить целую серию памятников, на которых имеются только крупные изображения стилизованных оленей, солнечных дисков и (в редких случаях) поясов.

Приведём также случай местонахождения двух оленных камней на вершине холма р. Керулен в Монголии. [20] Таким образом, Барбургазинская наскальная композиция с ритуальной площадкой представляется нам универсальным жертвенным алтарём, расположенным на самой вершине древнейшей родовой горы. На нём, надо полагать, приносились регулярные жертвы различным духам-покровителям, тесно связанным с культом природы: Небом, Светилами, Землёй и Водой. Особое место среди них занимало, видимо, мужское существо, изображаемое в данном случае фигурой оленя-самца с ярко выраженными признаками пола.

^ Каменные стелы, знаки и рисунки на них. Нельзя не сравнить оленные камни со стелами (табл. XIII-XV), установленными иногда рядом с ними и, как теперь известно, одновременно с ними. [21] У подножия Барбургазинской гряды с петроглифами нами зафиксировано более 30 таких стел, различных по высоте (от 0,5 до 3 м). На многих имеются схематические изображения людей, животных и тамг, выполненных глубокими врезными линиями и точечной техникой. В большинстве своем стелы заключены в небольшие прямоугольные оградки из поставленных на ребро сланцевых плит (см. табл. XIV, 2; XV, 2). Среди них выделяется группа стел (11 штук), установленных по одной линии с востока на запад (см. табл. XV, 1).

Рассмотрим кратко наиболее интересные стелы с рисунками и знаками:

1) стела 1 [22] (см. табл. XIII, 6) — сланцевая плита чёрного цвета (160×50×20 см) — обращена лицевой стороной на северо-восток. На ней пять рисунков, нанесенных точечной техникой. Все они тамгаобразной формы;

2) стела 3 (см. табл. XIII, 6 [надо: 5]) — сланцевая плита тёмно-коричневого цвета (140×50×30 см). На её лицевой стороне, обращённой на восток, выбиты точками две схематичные человеческие фигурки;

3) стела 5 (см. табл. XIII, 2) — аргиллитовая плита тёмно-серого цвета (60×27×10 см). На её лицевой стороне, ориентированной на юго-восток, глубоко вырезана тамга в виде косого креста;

4) стела 6 (см. табл. XIII, 3) — гладкая сланцевая плита серого цвета (130×23×17 см), лицевой стороной обращённая на юг. В её верхней части глубоко вырезан тамгаобразный знак;

5) стела 7 (см. табл. XIII, 7) — крупная плита серого аргиллитового сланца (186×44×24 см), ориентированная широкими сторонами на восток и запад. Западная плоскость сплошь покрыта рисунками, нанесёнными точечной техникой. В средней части стелы вырезана древнетюркская руническая надпись в одну строку. [23]

Значительная часть стел в оградках относится к скифскому времени. К определяющим признакам (малая прямоугольной формы оградка, ориентировка лицевой части стел на восток, их большая высота) добавим их расположение в один ряд по линии юг — север (Сайлюгемская степь), установку парных стел в одной оградке, наличие глубоковырезанных знаков в верхней части и сопровождающие кольцевидные каменные кладки. Все эти особенности присущи и оленным камням Центральной Азии.

Отдельные тамги (см. табл. XIII, 1-3) на барбургазинских стелах совершенно аналогичны знакам, найденным В.Н. Полторацкой на деревянных предметах из больших курганов пазырыкского типа в Горном Алтае. [24]

Эти знаки могли быть родо-племенными тамгами или магическими символами, знаками сакрального значения. Несколько раз на барбургазинских стелах повторяется нанесённый в разных положениях один и тот же тамгаобразный знак (см. табл. XIII, 3), в основе которого лежит косой крест — наиболее распространённый солярный символ. Этот знак очень часто встречается на стелах, а также в петроглифах Тувы [25] и Монголии. [26] На стелах он, видимо, играет такую же роль, как и символы и эмблемы, нанесённые в верхней части многих оленных, или «сторожевых», камней.

Традиция нанесения родовых, личных тамг, а также других символов на бытовых предметах, скальных выходах и стелах до сих пор сохранилась у алтайцев, тувинцев и монголов. Так, изображения тамг на барбургазинской стеле 1 (см. табл. XIII, 6), выполненных точечной техникой, относятся к конкретным алтайским родовым группам. Таковыми были южноалтайские сеоки Кыпчак и Титтас. Им принадлежит родовая тамга суу-

лук (удила). [27] В той же технике нанесены на стелах и близлежащих скальных выходах многочисленные поздние рисунки алтайцев. В них отражены бытовые и охотничьи сцены, основные шаманские сюжеты. Особый интерес вызывает большая законченная композиция на стеле 7 (см. табл. XIII, 7), содержанием очень напоминающая рисунки на шаманских бубнах алтайцев, тувинцев и хакасов. В значительном сходстве изображений на стеле с рисунками на шаманских бубнах убеждает и наличие изображений, свойственных отдельным народностям. Например, на стеле есть изображения верблюдов, которые встречаются только на теленгитских бубнах.

Известно, что большая часть шаманских бубнов народов Саяно-Алтая делилась на две основные части. Вот что по этому поводу сообщает С.В. Иванов: «Разделение внешней стороны бубна на две основные части делалось по объяснению шаманов с целью отделения небесной сферы от земли или подземного мира...» [28] Рисунки на стеле с р. Барбургазы расположены в том же порядке, что и на бубнах, поэтому условно её также можно разделить на две части — нижнюю и верхнюю.

В нижней части бубна шаманы рисовали всадника с бубном, изображавшего душу шамана, живущего на 15-м небе. По данным Л.П. Потапова, шаман никому не объяснял смысла рисунка, так как он связывал с этим рисунком свою жизнь. На стеле, в нижней части, имеется аналогичное изображение конного шамана с бубном. Над ним семь пляшущих человеческих фигурок, взявшихся за руки. Точно такие же фигурки, выполненные в том же стиле, встречаются почти на всех бубнах народов Сибири. В большинстве своём они наносились в нижней части бубна общим числом от трёх до девяти. Но чаще всего наблюдается одна или две группы человеческих фигурок, число которых остается постоянным. Назначение этих рисунков хорошо объясняется сведениями из этнографических источников: «Изображения нескольких человеческих фигур, взявшихся за руки, представляют собой, по словам шаманов, женщин. Чаще всего их бывает семь. Это горные русые девы (таг кыстары), отвлекавшие злого духа от шамана в тех случаях, когда силы последнего ослабевали». [29]

По Л.П. Потапову, семь женских фигур на качинском бубне означают дочерей хозяина горы. У алтайцев такие изображения на бубнах назывались тенгридынг кыстар (небесные

девы, дочери Ульгеня). Они были нарисованы на бубнах в виде одиночных или взявшихся за руки и как бы пляшущих фигурок. [30] Редкой деталью, усиливающей сходство изображений горных дев на шаманских бубнах с человеческими фигурками на барбургазинской стеле, является наличие выступов над головами пляшущих фигурок. По словам шаманов, эти выступы над головами горных дев считались головным убором, означали перья филина и назывались ульбрёк. [31]

Иногда в нижней половине бубна изображали самого шамана или умершего старшего шамана («тай кама») — предка, научившего людей шаманить. [32] Вполне чётко это выражено и на стеле, фигура шамана изображена несколько крупнее, чем другие человеческие фигурки (на многих бубнах фигура шамана также увеличена по сравнению с другими изображениями). Далее на стеле над фигурой шамана и рядом с ним ещё шесть человеческих фигурок, также взявшихся за руки. У четырёх из них традиционный головной убор ульбрёк. Это, как и в первом случае, несомненно, изображения горных дев.

В верхней части стелы рисунки расположены свободно, но их можно разделить на четыре полосы. На самой нижней изображены три человеческие фигуры, два верблюда и тамгаобразная фигурка козла. Остальные три фигуры животных означают так называемые пура. Шаманы видят в них небесных коней, на которых они совершали свои путешествия к лучезарному Ульгеню. [33] В языках тюркоязычных народов пура означает различных животных: у тувинцев — это бык, верблюд, олень-самец; у казахов — бура — верблюд-самец и т.д. У алтайцев же на шаманском бубне изображалось животное, шкурой которого обтягивался бубен. [34]

На следующих двух полосах — пять человеческих фигурок, причём две из них держатся за кольцо (бубен?). Возможно, что это также изображения небесных или горных дев, посредников менаду шаманом и Ульгенем. Слева от этой группы рисунков по самому краю стелы вырезана упомянутая древнетюркская руническая надпись в одну строку. И наконец, на четвёртой полосе в верхней части стелы имеется третье изображение шамана с атрибутами, а слева от него — большая человеческая фигура. Это последнее изображение выбито крупной точкой и отличается от других контурными очертаниями мужской фигуры в профиль. В ней хорошо различается широко-

скулое лицо, длинные волосы, ниспадающие на плечи, и большой фаллос. На бубнах это изображение описал С.В. Иванов, и поэтому спутать его с каким-либо другим просто невозможно. Так, на одном из бубнов «тёмно-красной краской нарисована фигура человека, довольно крупная с крупным фаллосом, повидимому, изображающая Коочо, Кочо или Кочо-Кана (по Потанину и Анохину — Богды-Гана), на пути к светлому, лучезарному Ульгеню». [35] В тесной связи с культом этого божества находились прежде и некоторые обряды и танцы эротического характера. [36] Л.П. Потапов заметил, что у кумандинцев (северные алтайцы) при свершении шаманских общественных молений один из участников изображал Кочогана, который снабжался к тому же деревянным фаллосом. [37]

До сих пор у южных алтайцев подобных изображений Кочогана не было известно.

Рисунки на стеле с р. Барбургазы безусловно принадлежат южным алтайцам, которыми, вероятно, была унаследована многовековая традиция нанесения различных рисунков на родовых горах, отдельных камнях необычной формы и древних стелах.

Рисунки и тамги на барбургазинских стелах дают возможность сравнительным путём (техника нанесения, традиционный стиль исполнения, шаманские сюжеты и т.д.) выделить поздний пласт наскальных рисунков среди многочисленных петроглифов, найденных в различных пунктах Восточного Алтая. Интересно и перспективно само по себе открытие и изучение рисунков алтайцев, существенно дополняющих этнографические источники по истории алтайского народа.

^ Керексуры и ритуальные каменные кольца. Оленные камни Восточного Алтая прямо не связаны с погребальными памятниками, но находятся в окружении керексуров, не менее загадочных, чем сами оленные камни. Керексурами, или, как их ещё принято называть, херексурами (киргисюры), в Монголии считают почти все древние курганы. В научной литературе вполне определённо к керексурам относят каменные курганы, обнесённые кольцевой или квадратной в плане оградой из камней. Довольно часто керексуры разнообразятся самыми различными дополнительными сооружениями: радиальными лучами, идущими от внешней кольцевой ограды к насыпи, стелами или монолитами, установленными по углам квадратных оград, вымощенными каменными дорожками, ведущими к центру

кургана, рядами небольших каменных колец и т.д. Наиболее многочисленны керексуры в древних святилищах Северо-Западной Монголии, Западной Тувы и Восточного Алтая, т.е. на территории, где сосредоточена и основная масса оленных камней. Особенно разнообразные по конструкции керексуры известны в Монголии. [38]

В Юстыдском святилище представлены почти все виды центральноазиатских керексуров. Юстыдские керексуры не имеют западин в насыпях, нередко очень высоких и крутых. Своей острой вершиной и большими размерами насыпи керексуры иногда внешне напоминают огромные жертвенные обо, устроенные на горных перевалах. Среди юстыдских керексуров преобладают два основных вида:

1) круглые насыпи, насыпанные мелкими камнями и заключённые в квадратную или круглую ограду с четырьмя лучами-дорожками, идущими в меридиональном и широтном направлениях к центру кургана;

2) высокие круглые насыпи, сооружённые из огромных валунов или рваных глыб и окружённые такой же круглой или квадратной оградой.

Керексуры первого вида отличаются особой монументальностью, чётко спланированной конструкцией. Самый главный на Юстыде керексур имеет диаметр насыпи 23 м, а по каменному кольцу — 97 м. К насыпи от кольца тянутся четыре радиальные, вымощенные камнем дорожки-лучи (шириной 3 м), ориентированные строго по четырём странам света. Вокруг керексура на равном расстоянии друг от друга выложено 79 кольцевых каменных кладок.

Алтайские керексуры первого вида ещё никем не исследовались. Но о назначении их можно судить по керексурам, раскопанным в Туве, в принципе ничем не отличающихся по конструкции от алтайских. Наблюдается примечательное сходство не только во внешнем виде, но и в размерах. Так, один из крупнейших керексуров Тувы Улуг-Хорум имел диаметр насыпи 23 м, по внешнему кольцу — 63 м. Только число радиальных «перемычек»-лучей (32) и кольцевых выкладок (около 380) вокруг кургана значительно превышало число таких же дополнительных сооружений самого большого на Юстыде керексура. В Улуг-Хоруме кроме пяти разновременных впускных погребений, открытых в насыпи, были обнаружены на уровне Древней поверхности почвы и остатки двух костяков без инвентаря. А.Д. Грач считает их человеческими жертвоприношениями, а керексур — памятником солярного культа, напоминающим в плане «распластанное на земле солнце». [39]

У нас нет каких-либо принципиальных возражений против высказанного предположения, тем более что результаты внешнего осмотра восточноалтайских керексуров [40] также позволяют заключить, что под насыпями их нет могильных ям или каких-то других погребальных сооружений, равно как и их беспорядочное одиночное расположение и устройство даже в заболоченной пойме р. Юстыд не характерно для погребальных памятников любой из исторических эпох.

Керексуры второго вида только подтверждают наши предположения об отсутствии под их насыпями следов захоронений. Несколько таких керексуров было исследовано нами на р. Уландрык, в ущелье Кочкорбас. Кроме зольных пятен и разрозненных костей жертвенных животных в них ничего не найдено. Аналогичные результаты получены и Д.Г. Савиновым при раскопках керексуров на правобережье р. Барбургазы. Керексуры второго вида отличаются от керексуров первого вида меньшими размерами и материалом насыпей, но те и другие сооружены, вероятно, как и многие центральноазиатские керексуры, в эпоху бронзы. Возможно, что древняя местная традиция воздвигать керексуры оставалась неизменной в скифское время и даже сохранилась вплоть до гунно-сарматской эпохи. Ведь в этот период в Туве и Монголии особенно часто сооружались так называемые «поминальные» курганы. Форму керексура с внешней круглой или квадратной оградой и обязательными каменными кольцами сохраняют и раннескифские погребальные памятники Тувы, [41] и курганы скифского времени Средней Азии. [42] При этом для Центральной Азии, Тибета, Юго-Восточной Азии, Индостана и Памира, объединяемых в один обширный регион, в древности характерна сходная мегалитическая традиция сооружения многих погребальных, культовых и «поминальных» памятников в виде каменного круга-кольца или круглой каменной оградки. [43] В Горном Алтае каменное кольцо [44] на протяжении почти трёх тысячелетий при-

менялось в культовых целях. Есть все основания отнести каменные кольца вокруг керексуров к культовым выкладкам и сравнить их с подобными каменными кольцами вокруг курганов скифского времени, а также у стел и оленных камней Монголии, Тувы и Горного Алтая. Исходными данными для их идентификации служат близкие размеры, одинаковое число камней в кольцах, следы огня и кости жертвенных животных внутри каменных колец.

Несколько сот круглых каменных колец-оградок диаметром 2-3 м, расположенных в два-три ряда, окружали царский курган Аржан в Туве [45] и крупнейшие курганы Башадара в Горном Алтае. [46] С.И. Руденко и М.П. Грязнов полагают эти каменные кольца местами поминальных тризн с оставленными на них шкурами жертвенных лошадей. Ту же роль выполняли ряды восьмикаменных колец, устроенные у всех без исключения курганных могильников скифского времени в Горном Алтае. В частности, нами исследованы такие «поминальные» кольца в Уландрыке, Барбургазы и на Юстыде. Внутри 2-3 кольцевых выкладок, соответствующих каждому кургану в могильнике, обнаружены колотые кости животных, угли, зола, земля сильно прокалена.

Как мы уже не раз упоминали, каменные кольца окружают оленные камни и одновременно установленные с ними антропоморфные стелы. В настоящее время мы уже располагаем отдельными сведениями о раскопках таких каменных колец в Туве [47] и Монголии. [48] И если под насыпями небольших курганчиков, [49] сопровождавших гигантские оленные камни Хануй-гола в Монголии, среди углей и золы найдены целые черепа барана и лошади, то в тувинских кольцевых выкладках из Хачы-Хову отмечены зольные пятна и мелкие обломки кальцинированных костей. Два исследованных кольца у комплекса оленных камней на р. Юстыд наиболее идентичны тувинским из Хачы-Хову.

Приведённые примеры позволяют сделать вывод о культовом назначении каменных колец, в которых у оленных камней

и стел некогда горели мощные костры и сжигались остатки жертвенных животных. Жертва приносилась и непосредственно перед установкой оленных камней. Это было засвидетельствовано Д.П. Давыдовым, который, проводя раскопки под оленным камнем с р. Иволги, обнаружил «лошадиный остов без головы». [50]

Каменные кольца со следами сжигаемых на огне жертвоприношений зафиксированы нами у древнетюркских курганов и поминальных оградок Юстыда. По назначению рассматриваемые каменные кольца, возможно, аналогичны современным алтайским жертвенникам, стоящим на вершинах гор в древних святилищах Барбургазы, Юстыда, Кок-Узека, Елангаша и в других местах, а также небольшие каменные кольца, выложенные неподалеку от алтайских могил и вокруг священных обо, известных автору в Горном Алтае.

Чрезвычайно интересное толкование этих каменных колец записано Е.М. Берс: «Вершины, на которые ставились жертвенники алтайцев, назывались «кругом», если даже вершина не была круглой. Сооружение в круге жертвенников было древним обычаем, связанным якобы с необходимостью «растить горы» для лучшего общения людей с духами и принесения им здесь даров или животных, которые возлагались на жертвенники». [51]

В древних святилищах на Восточном Алтае среди керексуров и оленных камней нередко попадаются мегалитические сооружения в виде круга из восьми колоссальных по размерам каменных глыб. Диаметр круга, как правило, составляет 10-15 м. Восьмикаменные мегалиты зачастую встречаются и самостоятельно, в укромных степных лощинах. Подобный памятник найден в междуречье Барбургазы — Юстыда. Огромные многотонные валуны, входящие в его конструкцию, были, очевидно, доставлены с поймы р. Юстыд на расстояние 3-4 км. Восьмикаменные [52] кольца меньших размеров со спаренными камнями (т.е. их 16), представляющие собой как бы двойной круг, имеются и в Юстыдском святилище. Аналогичные гигантские восьмикаменные кольца есть и в соседней Туве. [53] О датировке этих уникальных памятников судить трудно, но верхнюю дату (VII-VI вв. до н.э.) определить можно по находке А.В. Адриановым известного майэмирского «клада» под одним из валунов такого каменного кольца-круга. [54] Вполне вероятна и бо-

лее ранняя традиция сооружения восьмикаменных мегалитов, возникшая в Центральной Азии в эпоху поздней бронзы.

Все алтайские круги, по мнению В.В. Радлова, были «местами жертвоприношений». [55] Мы теперь можем более определённо добавить к этому, что каменные кольца являлись неотъемлемой частью разновременных ритуальных и погребальных памятников и жертвы приносились в них с различной целью (культ солнца, неба и земли, гор и обожествленных предков). Возможно, в больших каменных кольцах свершались какие-то культовые действия целой группой родов или даже племенем, потому что транспортировка и установка огромных каменных блоков вряд ли была по силам небольшому числу людей. И наоборот, в небольших по размерам кольцах у стел, оленных камней и вокруг курганных могильников приносились жертвы членами рода или одной семьи одному персонифицированному образу. Но в данный момент нас интересует, с каким культом был связан акт жертвоприношения у восточноалтайских оленных камней. Ответ на этот вопрос в какой-то мере может быть получен путём анализа и интерпретации изображений на оленных камнях, чему и посвящена следующая глава.

[1] Окладникова Е.А. Наскальные рисунки в долине р. Дялангаш (Горный Алтай). — В кн.: Первобытное искусство. Новосибирск. 1976, с. 83.

[2] При осмотре местонахождения изваяния была найдена и его нижняя отбитая часть.

[3] Евтюхова Л.А. Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии. — МИА, 1952, №24, с. 117, рис. 71, 10.

[4] Грязнов М., Шнейдер Е. Древние изваяния минусинских степей. — МАЭ [МЭ], 1929, т. IV, вып. 2, табл. V, 39, 40, 43; Вадецкая Э.Б. Древние идолы Енисея. Л., 1967, рис. 18, 20, табл. 8, 21.

[5] Швецов М. Алтайские калмыки. — ЗСОРГО, Омск, 1898, т. XXII, с. 4, рис. 4-5.

[6] Хороших П.П. Писаницы Алтая. — КСИИМК, 1947, вып. XIV, с. 26-34.

[7] Личина с Чуйского оленного камня весьма похожа и на изваяние №18, опубликованное Л.А. Евтюховой. Вполне очевидно, что это изваяние и оленный камень с р. Чуи представляют собой один и тот же памятник. У них вряд ли случайно совпадают размеры, форма плиты и, самое главное, редкая техника выполнения деталей лица. К тому же точное местонахождение изваяния №18 не установлено. См.: Евтюхова Л.А. Указ.соч., с. 76, рис. 7, 1.

[8] Хороших П.П. Указ.соч., с. 26-34.

[9] За исключением М.X. Маннай-оола, который даже датирует Чуйский оленный камень изображением, по его словам, кинжала раннетагарского типа. Очевидно, не знакомый с оригиналом, он тоже повторяет ошибку М. Швецова, называя рисунок коня плохо сохранившейся фигурой оленя. См.: Маннай-оол. М.X. Оленные камни Тувы. — «Учён.зап. ТНИИЯЛИ», вып. XIII, Кызыл, 1968, с. 138.

[10] За оленными камнями и другими археологическими объектами сохранены описательные номера из полевых дневников.

[11] Савинов Д.Г. К археологии Восточного Алтая. — В кн.: Тез. докл. к конф. «Археология и краеведение Алтая». Барнаул, 1972, с. 45.

[12] Могильников В.А. и др. Раскопки в Кызыл-Джаре. — АО 1977 г. М., 1978, с. 261.

[13] Подобный технический приём применялся на оленных камнях Монголии иногда для нанесения предварительного эскиза рисунка или мелких изображений. См.: Волков В.В., Новгородова Э.А. Оленные камни Ушкийн-Увэра (Монголия). — В кн.: Первобытная археология Сибири. Л., 1975, с. 80-81, камень 7; с. 82; камень 15; Контурным желобком выполнена целая серия изображений на обломке оленного калия, датируемого М.П. Грязновым доскифским временем (XII-IX вв. до н.э.). См.: Грязнов М.П., Маннай-оол М.X. Третий год раскопок кургана Аржан. — АО 1973 г. М., 1974, с. 194.

[14] Окладников А.П., Мартынов А.И. Сокровища томских писаниц. М., 1972, с. 165; Фролов Б.В., Сперанский А.И. Исследования древних наскальных изображений в Горном Алтае. — АО 1966 г. М., 1967, с. 159-160; Техникой контурного желобка наносились рисунки и на окуневских изваяниях. См.: Вадецкая Э.Б. Древние идолы Енисея. Л., 1967, с. 6.

[15] Такое сочетание петроглифов, жертвенных курганов и обо в Барбургазинском святилище напоминает подобные памятники в соседней Туве. См.: Грач А.Д. Петроглифы Тувы. — МАЭ. М.-Л., 1957, т. XVII, с. 391-392, рис. 4 и 5.

[16] Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. Ч. III. — МИА. М.-Л., 1955, №43, с. 305-306.

[17] Штернберг Л.Я. Античный культ близнецов в свете этнографии. — В кн.: Первобытная религия в свете этнографии. Л., с. 7.

[18] Волков В.В. Бронзовый и ранний железный век Северной Монголии. Улан-Батор, 1967, с. 138, рис. 25.

[19] Грач А.Д. Древнейшие тюркские погребения с сожжением в Центральной Азии. — В кн.: История, археология и этнография Средней Азии. М., 1968, с. 208, рис. 1, 2.

[20] Вяткина К.В. Археологические памятники в МНР. — СЭ, 1959, №1, с. 101.

[21] Оленные камни и стелы вокруг сходных памятников объединяют небольшие прямоугольные оградки. Такие оградки с установленными внутри стелами или оленными камнями известны в Монголии и Туве. См.: Радлов В.В. Атлас древностей Монголии. Вып. II. Спб., 1892, табл. V, рис. 2, 3; Маннай-оол М.X. Тува в скифское время. М., 1970, с. 22-23.

[22] Стелы описываются под номерами полевого дневника.

[23] Наделяев В.М. Древнетюркская руническая надпись из Кош-Агача. — «Изв. СО АН СССР», Серия обществ. наук. Новосибирск, 1973, вып. 2, с. 108.

[24] Полторацкая В.Н. Знаки на предметах из курганов ранних кочевников в Горном Алтае. — ГЭ. Л., 1962, вып. 5, с. 77-79, рис. 2-4.

[25] А.Д. Грач относит близкий по начертанию знак на стеле к древнетюркскому времени и на этом основании ошибочно интерпретирует стелу в оградке, а также исследованные кольцевидные кладки, как погребальный памятник древних тюрков со следами трупосожжения. См.: Грач А.Д. Указ.соч., с. 207, рис. 3.

[26] Автору известны подобные знаки в районе Ховд-Сомона и Хавцгайта.

[27] Токарев С.А. Докапиталистические пережитки в Ойротии. Л., 1936, с. 144, табл. 2; Такие же тамги нанесены на двух стелах в Туве. См.: Маннай-оол М.X. Археологические исследования в Овюрском районе в 1960 г. — «Учён.зап. ТНИИЯЛИ», 1961, вып. IX, с. 227-229.

[28] Иванов С.В. К вопросу о значении изображений на старинных предметах культа у народов Саяно-Алтайского нагорья. — МАЭ, т. XIV [надо: XVI]. М.-Л., 1955, с. 181.

[29] Кон Ф. Экспедиция в Сойотию. М., 1934, с. 63.

[30] Иванов С.В. Указ.соч., с. 247.

[31] Иванов С.В. Там же.

[32] Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев. Л., 1924, с. 8-9; Радлов В. Образцы народной литературы тюркских племён. Ч. 9. Спб., 1907, с. 550.

[33] Иванов С.В. Указ.соч., с. 247.

[34] Потапов Л.П. Следы тотемических представлений у алтайцев. — СЭ, 1935, № 4-5, с. 139.

[35] Иванов С.В. Указ.соч. Шорский бубен. — МАЭ, опись кол. №5073-3.

[36] Потанин Г.Н. Этнографические сборы А.В. Анохина. — «Труды Томск. общ. изуч. Сибири», 1915, т. 12, I-III, вып. 1, с. 103-104.

[37] Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Л., 1969, с. 64; подробно о Кочогане см.: Сатлаев Ф.А. Кочо-кан — старинный обряд испрашивания плодородия у кумандинцев. — [Сб.] МАЭ, Л., 1971, т. XXVII, с. 130.

[38] Радлов В.В. Атлас древностей Монголии. Вып. II. Спб., 1896, табл. I-III.

[39] Грач А.Д. Новые данные о древней истории Тувы. — «Учён.зап. ТНИИЯЛИ», вып. XV, Кызыл, 1971, с. 98-99.

[40] Вероятно, с солярно-космическими представлениями связано и несколько культовых выкладок на р. Юстыд в виде фигуры стрелы — важнейшего символа культа солнца и плодородия у многих древних центральноазиатских народов.

[41] Грязнов М.П., Маннай-оол М.X. Аржан — царский курган раннескифского времени в Туве. — АО 1971 г. М., 1972, с. 243-244.

[42] Вабанская Г.Г. Указ.соч., с. 192-193, рис. 1-2; Литвинский Б.А. Древние кочевники «крыши мира». М., 1972, с. 135.

[43] Литвинский Б.А. Там же, с. 135-139.

[44] Каменные оградки в форме кольца возникли в Сибири очень рано — они встречаются ещё в погребениях неолита и бронзы. См.: Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. Ч. I. — МИА, №18, гл. 7; Берс Е.М. Из раскопок в Горном Алтае у устья р. Куюм. — В кн.: Бронзовый и железный век Сибири. Новосибирск, 1974, с. 23-24, рис. 4.

[45] Грязнов М.П., Маннай-оол М.X. Указ.соч., с. 243-244.

[46] Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.-Л., 1960, с. 326.

[47] Грач А.Д. Древнейшие тюркские погребения..., с. 208-210; Грач А.Д. Археологические раскопки в Сут-Холе и Бай-Тайге. — В кн.: Труды ТКАЭЭ. Т. II. М.-Л., 1966, с. 105, рис. 32.

[48] Волков В.В., Новгородова Э.А. Археологические исследования в Монголии. — АО 1970 г. М., 1971, с. 461.

[49] Анализ конструкции раскопанных курганчиков, входящих в ряды поминальных колец у юстыдских могильников скифского времени, показал, что первоначально это были восьмикаменные кольца, заваленные камнями после окончания тризны. Возможно, тот же случай наблюдается и в «курганчиках» у оленных камней Монголии.

[50] Окладников А.П. Оленный камень с р. Иволги. — СА, 1954, т. XIX, с. 208.

[51] Берс Е.М. Указ.соч., с. 22-23, рис. 4.

[52] Иногда число камней в кольцах бывает 7 или 9.

[53] Маннай-оол М.X. Тува в скифское время, с. 21.

[54] Руденко С.И. Указ.соч., с. 11.

[55] Радлов В.В. Сибирские древности. Т. I, вып. 3 [МАР №15], с. 35.

В.Д. Кубарев

В.Д. Кубарев