|

|

|

|

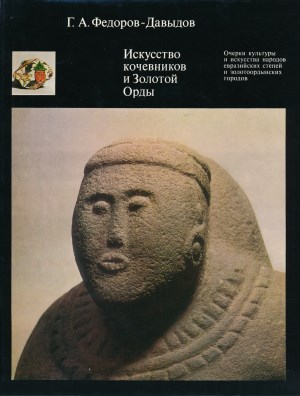

65. Половецкая каменная баба.(Открыть Илл. 65 в новом окне) |

66. Половецкая каменная баба. Деталь.(Открыть Илл. 66 в новом окне) |

культа — культа родоначальника. Это подчёркивает и Низами, говоря о всеобщности поклонения каменной статуе. Поздние каменные изваяния у половцев воспринимаются в какой-то мере как изображения божества, особенно женские. Их можно связывать с общетюркской богиней Умай. [27]

Нам представляется, что художественная метаморфоза, которую претерпели эти каменные изваяния, попавшие на запад кыпчакских степей, связана именно с изменением их семантики. Двойник умершего уступил место образу божества. В соответствии с этим плоский каменный столб с нацарапанными на нём линиями лица, рук и т.п. сменился художественным скульптурным образом, в котором мы находим стремление воплотить образ человека не в схематических знаках, а в пластически выразительных формах. Каменное изваяние условного «заместителя» умершего человека превращается в род идола, который требовал определённого художественного эффекта и пластических средств для передачи своей сущности.

Эта тенденция началась на Востоке ещё при господстве уйгуров, но развилась ярко на Западе в половецкой каменной монументальной скульптуре. Но и среди древнейших тюркских изваяний Центральной Азии есть каменные «бабы», отличающиеся от плоских стел своим реализмом, пониманием форм, пониманием их пластики и ритма линий. Но там это была особая манера изображения покойника или его окружения, связанная с заупокойным храмом знатных персон. Это был не рядовой покойник, которого суждено забыть вскоре после его смерти, как только умрут оставленная им семья и близкие, а обожествлённый герой, каган, имени и памяти которого предстоит жить вечно. Кюль-Тегин, Бильге-каган, Тоньюкук — это не простые умершие предки, а герои, обожествлённые и превращённые в объекты полугосударственного-полуплеменного культа. Потому-то статуи в их храмах, связанные с их культом, принимают вид выразительных объёмных изваяний, фигур, в изготовлении которых проявилось совсем другое чувство пластических форм, чем в статуях обыкновенных воинов в степях Центральной Азии.

В качестве гипотезы мы предполагаем, что этот же процесс имел место и в западных степях, где статуи становились объектом общеплеменного или межродового культа обожествлённого предка или богини.

У многих сибирских народов как пережиток глубинной архаики сохранились семейные идолы-фигурки, тесно связанные с культом предков. Вместе с тем их почитают как помощников в земных делах. Однако отношение к ним других семей крайне пренебрежительное. Эти идольчики являются заменителем человека, куда может вселиться и где чаще всего живет душа усопшего. Обычно это простые деревянные фигуры со схематически переданным лицом и частями тела. Их одевают в шкурки, ткани или кожу. На лицо часто накладывают кожаную или металлическую маску. Отношение к этим статуэткам было весьма конкретное. С ними обращаются как с живым существом — чтобы накормить его, мажут, например, ему губы. Это не художественный образ человека, а как бы реальное существо, это не произведение искусства, отражающее мир, а часть объективного мира. [28]

Одушевляет этот обрубок дерева с грубо антропоморфными чертами не его образ, воздействующий на человека своими пластическими художественными данными, а твёрдо укоренившееся в умах представление, что это и есть покойник, его двойник, столь же реальный и живой, каким был похороненный человек. Здесь нет места искусству, как нет ему места в почитании скал, рощ или деревьев. Конечно, так обстоит дело лишь в абстракции. На самом деле даже самому грубому символу придавались черты художественного образа, но это были только слабые намёки, примитивные черты антропоморфности, которые отличают этот символ-заместитель от простого чурбана, камня или коряги.

Очевидно, именно этим отношением к каменному изваянию у древних сибирских тюрков — как к заместителю покойника, как к какому-то конкретному существу, как

к части реально существующего мира — и объясняется примитивность образа этих статуй. Не случайно ведь и каменные балбалы — это только символы-заместители людей, но никак не скульптура. Собственно, каменные изваяния тюрков VI-VII вв. немногим от них отличаются — только грубо прорисованными чертами антропоморфности: человеческая фигура не может выйти за пределы каменного блока.

Очевидно, в статуях с функцией общественного идола, [29] предмета общественного поклонения, это конкретное бытиё символа — заместителя покойника уступает место художественному образу, у которого иные задачи — эмоционально-идеологически воздействовать на зрителя. Эту задачу могло уже выполнить только искусство, в собственном смысле слова, с набором мощных пластических средств. Мы далеки от мысли считать за произведение искусства любой идол общественного святилища древности — это могли быть не менее примитивные и лишённые образности изображения наподобие кукол у предков манси или хантов. Но в сфере древней скульптуры тюрков именно вмешательство искусства и его языка отделяет каменные статуи как изображение реальных покойников-витязей от каменных статуй — объекта поклонения большого коллектива кочевников — изображения обожествлённого мифического героизированного предка. [30]

Каменные изваяния — то немногое из области антропоморфной скульптуры, что сохранилось от древних тюрков. Есть некоторые данные предполагать, что кроме каменных изваяний было много деревянных. Несколько деревянных статуй, напоминающих каменные, были найдены В.А. Городцовым у Торческа в богатом захоронении и описаны им. Одна кукла стояла в голове, другая в ногах покойника. [31] Семантика их неясна. Путешественник X в. Ибн-Фадлан писал, что гузы вырезают изображения из дерева по числу тех, кого убил мёртвый воин, и помещают их на могиле, говоря: «Вот его отроки, которые будут служить ему в раю». [32] Известны у тюрков и монголов мелкие металлические изображения человека, также весьма схематичные и условные. [33]

Реалистическая трактовка антропоморфных форм, понимание пластической выразительности их поверхностей, создание круглой скульптуры, пусть тяжеловесной и не освободившейся до конца от каменного блока, было в половецкой среде явлением недолгим.

Безграничные степи, на фоне которых смотрелись эти статуи, заставляли мастеров делать их такими тяжёлыми и неподвижными, чтобы они могли противостоять бесконечности открытого пространства. Это консервировало архаический примитивизм, становившийся средством сохранить монументальность. Мы можем установить, что «стоящие» половецкие каменные статуи (более ранний вариант половецких изваяний) вырождаются в стелообразные, повторяющие очертания каменного столба, со схематически трактованным лицом и сохранившие лишь некоторые детали тела и реалии. В это время появляются продолжающие реалистическую линию «сидящие» статуи. Можно думать, что «сидящие» изваяния также переродились бы в схематизированные антропоморфные стелы, но этот процесс был пресечён монгольским завоеванием. [34] Половцы в каменных изваяниях воплотили культ героизированного предка, связанный с почитанием племенной знати. Монголы вытеснили и уничтожили племенную аристократию половцев и сами заняли её место. Это и привело к исчезновению изваяний в половецкой степи.

* * *

Антропоморфные, скульптурные в частности, изображения у древних кочевников Евразийской степи — проблема очень сложная и многоплановая. Она тесно связана с вопросами первобытного искусства вообще. Почему в эпоху скифо-сибирского «звериного стиля» мы почти не знаем на вещах изображения людей и находим их только в рисунках на скалах? Почему в Сибири изображение человека в прикладном искусстве

|

|

|

67. Половецкая каменная баба.(Открыть Илл. 67 в новом окне) |

68. Половецкая каменная баба.(Открыть Илл. 68 в новом окне) |

появляется только тогда, когда создаются определённые условия для некоторой изобразительности, понимаемой как показ сценок жизни человека или животного во взаимодействии со средой, даже когда эта среда лишь намечена? Почему на «оленных» камнях, где так смело и уверенно изображён олень, человек присутствует только своими атрибутами — чаще всего только личиной и поясом с привешенным на нём оружием, в то время как на скифских стелах образ человека выявлен достаточно полно, хотя и тут он чрезвычайно схематичен и условен и резко отличается от манеры изображения зверей? В чём причина того, что у восточных тюрков образ реального, полного жизни человека-всадника появляется опять-таки на скалах, а в области скульптуры это были схематические и застылые условные каменные стелы? Вследствие чего реалистическое и пластическое изображение человека достигается в скульптурах только в краткий период господства половцев в южнорусских степях? На все эти вопросы ответ сейчас дать невозможно.

Мы можем только догадываться, что с этой проблематикой связана общеэстетическая проблема о единстве и различиях техники и искусства. Материально-техническая и художественная деятельность человека имеет много общего, но имеет и существенные различия. Изготовление предметов и создание произведений искусства — две стороны одного процесса очеловечивания окружающей среды. В первом случае человек производит реальные предметы, «человеческую» среду, в которой он существует. Этим он как бы удваивает себя, создавая человеческий мир вещей, перекраивая природу на свой лад. Эта сторона деятельности человека не лишена эстетического начала, так как в «прекрасных» формах вещей для него, часто подсознательно и иррационально, раскрывается отношение к миру. [35] В произведениях изобразительного искусства человек тоже упорядочивает, эстетически переделывает мир и делает это тоже в предметной, конкретно-чувственной форме. В первом случае мы имеем дело с конструированием предметов, которыми будут практически пользоваться, оценивая при этом их эстетическое достоинство. Во втором случае перед нами произведения, предназначенные для пассивного созерцания, у них есть идейное содержание, хотя часто сильно завуалированное, антропоцентрическое по существу, заключающееся в отношении к миру в связи с собственно человеческим бытием. Гегель говорил, что человек приходит к осознанию самого себя двояким путем — теоретическим и как бы создавая самого себя, удваивая себя в своей практической деятельности. Этой последней цели он достигает, изменяя окружающие его предметы, на которые человек «накладывает печать своего внутреннего существа и в которых он в свою очередь находит свои собственные цели». И созданная человеком действительность в виде массы полезных предметов и орудий и осознание действительности, в том числе её освоение посредством изобразительного, собственно «изображающего» искусства — это разные по самой своей природе способы утверждения человека в существующем мире.

Картина, рисунок и тому подобные произведения собственно изобразительного искусства — это идейное эстетическое отражение, осмысление, упорядочение реальности, но с самой этой реальностью не тождественное. Предмет, произведённый человеком, тоже выражает его отношение к миру, но по-другому. Здесь формообразование направлено на реальное бытиё, непосредственно на создание действительности. Это формообразование тоже имеет свою художественную сторону. Утилитарный предмет, изготовленный человеком, действует на него эстетически другими путями — характеристиками своих форм, связанных с функцией предмета, что, будучи подчинено логике визуального отношения к миру, тоже связано с пространственным искусством. [36] Изготовляя топор с фигуркой животного, человек древности производил реальный мир предметов, воплощая в них самого себя, то есть перестраивая мир по своему замыслу, приспосабливая его к себе и окружая себя своими «человеческими» вещами. Эстетическая сторона этого предмета действовала на человека как определенное

единство формы и функции. А так как фигура животного была когда-то и в какой-то степени оберегом, средством помочь орудовать этим топором, то она и воспринималась в связи с функцией топора. Изображение зверя не являлось простым декоративным придатком к полезному предмету, как это было позднее, в собственно «прикладном» искусстве, а была одной из его функций, пусть полузабытой. Но подчиняясь особенностям зрительного восприятия мира человеком, эта фигурка связывалась с формой топора тем, что напряжением своих линий, контрастом своих объёмов и поверхностей она как бы «жила» вместе с ним, сливаясь в единый образ «предмета-животного». В этом, нам кажется, секрет эстетики скифо-сибирского «звериного стиля» и того поразительного единства предмета и украшения на нём. Когда же древний обитатель степей изготовлял просто бляху в виде оленя или пантеры, без каких-либо явных утилитарных функций, он во многом относился к этому процессу тоже как к созданию практически реального мира. Вероятно, как воспоминание жило в этом мастере убеждение, что он делает не мёртвое изображение зверя, а самого одушевлённого оленя, во всяком случае, нечто большее, чем просто изображение животного. [37] Поэтому-то и не было той «сенсорности», ощущения случайности, импрессионистичной «выхваченности» из реальной действительности в образах скифо-сибирского «звериного стиля». Изображали зверя вообще, а не в данный конкретный момент, не в одном его состоянии, а подчёркивая комплекс основных функций его тела, стремясь передать его главные особенности.

Изобразительность, понимаемая нами как иллюзорное воспроизведение мира, была в те времена особенностью другого искусства, собственно изобразительного, и только в определённый период, отмеченный нами выше, она проявилась и на утилитарных предметах, став в полной мере «прикладным» искусством. Именно в этом последнем оказалось возможным изображение человека.

В примитивных статуях и изваяниях люди создавали человека как часть реального мира, а не как отображение его. Это были условные схематические заменители человека. По каким-то для нас неясным законам человек не мог воспроизвести себя в натуралистических формах, изготовляя и мысля своё подобие как часть живого мира. Может быть, потому, что тогда человек не знал, не понимал своих самых общих функций, самых общих особенностей, которые ему были известны в отношении зверя. Искусство изображать окружающий мир по необходимости иллюзорно всегда отдаёт себе в этом отчёт и не скрывает этого от зрителя. Воспроизводя в малой скульптуре человека, древний мастер, видимо, относился к результату этого процесса, скорее, как к реально существующему антропоморфному существу, кормил, поил, одевал, укладывал его спать. Этот процесс был ближе к тому виду деятельности, который создаёт реальный предметный утилитарный мир, вещественную среду людей, чем к собственно к искусству. Антропоморфная фигура для древних тюрков являлась скорее существующим человеком, чем изображением, иллюзорной его копией, создаваемой при полном понимании этой иллюзорности.

Полагая, что создают собственно самого человека со всеми теми же способностями к жизни, какими обладали и они сами, древние мастера должны были дать обобщённый образ. Ведь тем и замечательно древнее искусство степей Евразии, что оно давало образ зверя на редкость типичным, в его самых общих функциях, которые древние мастера знали и сообщали этому виду животных. В изделиях скифо-сибирского «звериного стиля», в лучших и типичных его произведениях мы всё время чувствуем, что древний мастер как бы конструирует новую реальность из деталей животных форм. Он создает и синтетический образ животного в том смысле, что в этом образе объединялись все наблюдения над природой, все знания о ней, весь опыт борьбы с ней, и «сверхсинтетический» в том смысле, что образ вбирал дополнительные элементы, часто в ущерб реальности, противоестественные черты, соединяя детали разных существ, тем самым воспринимая и их функции.

69. Половецкая каменная баба.

(Открыть Илл. 69 в новом окне)

Изобразить человека обобщённо искусство первобытной древности, во всяком случае в степях Евразии, не могло. Оно ещё было в состоянии дать образ полузверя-получеловека, идя по пути механического соединения человеческих и звериных черт. Но того синтеза, в котором воплощался антропоморфный образ, в его самых общих проявлениях, древний мастер создать не мог. Он не был способен в этом процессе производства реального предметного мира дать своё обобщённое воспроизведение, так как его родовая особенность и его самые общие функции выражались именно в этом созидании. Поэтому человек древности ограничивался лишь сооружением примитивного заместителя человека и считал его полноценным существом, таким же, как он сам. Это было тоже своего рода изготовление обобщённого образа человека, но обобщённого в том смысле, что он, по сути дела, не был вообще никаким подлинным изображением или был им в очень малой степени. [38] Воспроизвести человека могло только «изображающее», а потому иллюзорное искусство, передававшее на скале, на кости, а потом на холсте и в мраморе наблюдения над действительностью. В этом искусстве образ человека мог быть передан только в частных своих чертах, только в некоторых своих функциях. Когда возникает задача создать не заменителя конкретного человека, реального предка, а объект общественного поклонения, тогда приходит собственно изобразительное искусство.

Такая задача была поставлена перед скульпторами половецких статуй. Цель — создать монументальный величественный образ героизированного мифического предка, быть может, бога — дала возможность воспроизвести человека в одной его функции — объекта почитания. Это не обобщённые изображения человека, а образ полубожества, мифического героя и повелителя, родоначальника, в частной (и к тому же ложной) функции человека. Но именно потому в этой задаче было место для «изображающего» искусства. Каменная половецкая «баба» для древних людей была теперь не реальным человеком, а лишь изображением, лишь передачей отношения человека к миру, одной из сторон этого отношения. Изваяние было иллюзорно в том смысле, что к нему перестали относиться как к живому человеку — это уже не был представитель реального коллектива людей, пусть стоящий выше их на ступеньку, пусть удалившийся от них в иной мир на один шаг.

«...Изображение божества... может иметь совершенно различный смысл: для одного кумир может быть только символом, изображением, напоминанием, для другого — разумным и деятельным существом вследствие присущей ему самому жизни или вследствие пребывающего в нём и действующего через него духа», — писал Э. Тэйлор. И далее: « ...на идола большей частью смотрели, как на предмет, деятельный сам по себе, или как на вместилище духовного божества...». [39] Первоначально тюркские статуи и были этими «предметами, деятельными сами по себе», а затем стали «изображением» божества.

Характерно, что именно раннетюркская скульптура была столь схематична и малоизобразительна. Объемный, трёхмерный скульптурный образ воспринимался древними особенно близким к реальному человеку. Изготовить фигуру кого-либо означало создать его двойника. В графическом исполнении было больше отношения к изображению как к копии внешнего мира, а не как к самой реальности. Потому когда в силу каких-либо причин объёмную стелу заменяли плитой с нарисованным покойником, то ему оказывалось возможным придать черты большей близости к натуре; в таких рисунках иллюзорно-натуралистическое начало брало верх. Характерна в этом отношении плита с полоской орнамента и изображением трёх умерших членов каганского рода из заупокойного тюркского святилища в Асхете в Монголии (VIII в.). [40] Умершие сидят, держа, как полагается каменному изваянию, чашу в одной руке. Птица олицетворяет душу покойника. Так как нужно было изобразить сразу трёх умерших, статую заменили плоской плитой. Статуарный характер заупокойного памятника перешёл в графический, что обусловило больший натурализм изображения. [41]

Нельзя объяснять отсутствие развитого образа человека на изделиях скифо-сибирского «звериного стиля» — на утилитарных предметах железного века степей Евразии — только тем обстоятельством, что не было антропоморфизации религии. У скифов были божества в человеческом образе, были и обожествлённые так или иначе предки или другие антропоморфные божества, которым ставили статуи. Образ человека не мог быть создан искусством, связанным с производством предметного, утилитарного мира в силу специфических особенностей этого искусства. Нельзя выводить примитивность древних антропоморфных статуй скифов и тюрков из простого неумения изображать человека: в других сферах искусства тюрки дали прекрасные образцы, демонстрирующие высокий уровень художественных навыков. Некоторые современные народы Сибири при величайшем натурализме в изображении животных не идут в передаче облика человека дальше фиксации примитивных антропоморфных черт.

[1] Strahlenberg, 1730, Taff. XXI; Грязнов, Шнейдер, 1929, табл. VII, рис. 56, 57, 59, стр. 85, табл. XVI, XVII; Киселёв, 1951, табл. XIX, 3; Appelgren-Kivalo, 1931, fig. 286, 340.

[2] Формозов, 1969, стр. 188 (сводку сведений об этих статуях см. там же на стр. 150-189); см. также: Формозов, 1965.

[3] Грязнов, Шнейдер, 1929; Формозов, 1969, стр. 190-212; Вадецкая, 1967.

[4] О них см.: Grand, 1910, Taff. IX, X; Окладников, 1954; Скалон, 1956, стр. 87-93; Диков, 1958; Хороших, 1962; Маннай-Оол, 1968; Маннай-Оол, 1970, стр. 24 и сл.; «Археологические открытия 1970 г.», стр. 460-461. П.П. Хороших даёт дату VIII-II вв. до н.э., А.П. Окладников не сомневается в том, что оленные камни были могильными плитами или памятниками в честь умерших. В.В. Волков показал, что оленные камни непосредственно с погребениями не связаны.

[5] Ростовцев, 1913, стр. 171-173; Миллер, 1925; Passek, Latynin, 1929; Смирнов, 1946; Мелюкова 1952; Alexandresen, 1958; Елагина, 1959; Богданова, 1961; Артамонов, 1961 (II); Богданова, 1965; Шульц, 1967; «Археологические открытия 1970 г.», стр. 109; Граков, 1971, стр. 87, Т.С. Пассек и Б.А. Латынин считали статуи изображениями покойных, М.И. Артамонов и Б.Н. Граков — обобщённым образом предка, А.И. Мелюкова — царя или бога, может быть Арея, Н.Г. Елагина — умершего царя с регалиями царской власти.

[6] Кызласов, 1955 (I); Липский, 1955; Кызласов, 1960.

[7] Адрианов, 1916, стр. 79-91; Кастанье, 1910, табл. XII-XVII; Евтюхова, 1941; Евтюхова. 1952; Сэр-Оджав, 1957; Гумилёв, 1959; Альбаум, 1960; Грач, 1961; Шер, 1966; Кызласов, 1969, стр. 35 и сл.

[8] Русские часто называли их «каменные бабы», вероятно, не от русского «баба», а от тюркского «баба» — отец. См. об этих статуях: Веселовский, 1915; Плетнёва, 1958, стр. 207-213; Фёдоров-Давыдов, 1966 (I), стр. 166 и сл. Фёдоров-Давыдов, 1968, стр. 24 и сл.

[9] Ср., например, великолепное, виртуозное умение передавать тело животного и полную схематизма, условности манеру при передаче облика человека у хуннов (Руденко, 1962 (II), стр. 88, рис. 64), у сарматов (Сальников, 1952, стр. 113, рис. 40) и т.п.

[10] См., например, антропоморфные скифо-сарматские статуэтки (Маликов, 1961, стр. 64-69).

[11] Радлов, 1892, табл. XI; Радлов, Мелиоранский, 1897; Сэр-Оджав, 1957; Сэр-Оджав, 1958; Сэр-Оджав, 1959; Jisl, 1960.

[12] Кызласов, 1964, стр. 33 и сл.

[13] Стеблева, 1965, стр. 114, 115, 131.

[14] Бичурин, 1950, стр.277; Liu Mau-tsai, 1958, S. 179, 228, 229.

[15] Liu Mau-tsai, 1958, S. 620-621.

[16] Кызласов, 1964, стр. 28.

(200/201)

[17] Шер, 1966, стр. 26. Однако, быть может, кружочки на груди обозначают нагрудные бляхи у мужчин.

[18] Кызласов, 1964, стр. 31; Фёдоров-Давыдов, 1966, стр. 190.

[19] Дискуссия велась главным образом между А.Д. Грачом, отстаивающим теорию «о главном убитом враге», и Л.Р. Кызласовым, сторонником противоположной концепции (Грач, 1961; Кызласов, 1964). См. также анализ аргументации обеих концепций у Я.А. Шера (Шер, 1966, стр. 47 и сл.). Отметим терминологическую путаницу в некоторых работах, где изваяние названо балбалом, в то время как балбал — необработанный камень, действительно обозначавший врага (Грач, 1961; Альбаум, 1960). Соображения Л.И. Альбаума о том, что изваяния изображали убитых тюрками эфталитов, весьма слабы. Этнический тип на условном и схематическом лице изваяния — аргумент очень шаткий. Манера держать поддон чаши, совпадающая и на росписях Балалык-тепе и на балбалах из Семиречья, — прямой перенос согдийского и восточнотуркестанского художественного мотива в тюркское искусство, как хорошо показал Я.А. Шер (Шер, 1966, стр. 66 и сл.; см. также: Бернштам, 1952, стр. 80-81). Показанные на некоторых статуях из Семиречья отвороты кафтанов не могут быть основанием для того, чтобы все эти статуи отнести к изображениям среднеазиатцев — эфталитов, врагов тюрков. Отметим, что установка у изваяния фигур убитых врагов имеет широкие аналогии, например в Африке, где она служила средством уточнить личность умершего, так как портретности никакой в статуях не было (Кощевская, 1972, стр. 404).

[20] Хорошую подборку аргументов см.: Кызласов, 1964, стр. 27-39.

[21] Кызласов, 1964, стр. 35.

[22] Бартольд, 1897, стр. 20; Низами, 1940, стр. 315-318.

[23] Карпини, Рубрук, 1957, стр. 102.

[24] Фёдоров-Давыдов, 1966 (I), стр. 191-192.

[25] К сходным выводам относительно эволюции каменных изваяний Семиречья приходит и Я.А. Шер (Шер, 1966, стр. 58 и 61, 62, 70).

[26] В. Рубрук писал, что монголы делают из войлока кукол — «изображения своих умерших, одевают их драгоценнейшими тканями и кладут на одну повозку или две... Если наступает праздничный день или первое число месяца, они извлекают вышеупомянутые изображения и ставят их в порядке вокруг в своём доме. Затем приходят сами моалы и вступают в дом, кланяются этим изображениям и чтут их». П. Карпини сообщал: «Вышеупомянутым идолам они приносят прежде всего молоко всякого скота... И всякий раз, как они приступают к еде или питью, они прежде всего приносят им часть кушаний и питья. И всякий раз, как они убивают какого-нибудь зверя, они приносят на каком-нибудь блюде сердце идолу, который находится на повозке» (Карпини, Рубрук, 1957, стр. 130 и 29). Абул-Гази в XVII в. писал о тюрках-язычниках: «Когда у кого умирал любимый кто-либо, то сын, или дочь, или брат делали похожую на него статую и, поставив её в своём доме, говорили: „Это такой-то из наших ближних”; оказывая ему любовь, первую часть от кушанья клали перед ней, целовали её, натирали мазями лицо, глаза и кланялись ей» (Абул-Гази, 1906, стр. 10). Об изготовлении куклы в честь покойника, его заместителя, у казахов см.: Левшин, 1832, стр. 110. Об этом же у киргизов см. в «Манасе» («Эпизоды из киргизского народного эпоса», 1960, стр. 50, 302). Н.А. Катанов писал, что «каменные бабы у нынешних татар (то есть хакасов), урянхайцев (тувинцев) и монголов чтутся не как божества, а как изображения предков» (Катанов, 1903, стр. 342). Чуваши в недавнем прошлом ставили на могиле деревянный столб («юба») с треугольником, обозначавшим, по их представлениям, лицо (Магнатский, 1881, стр. 180; Никольский, 1911, стр. 5 и сл.).

[27] Кызласов, 1949; Дыренкова, 1928, стр. 134-139. Я.А. Шер связывает «девичьи» изваяния из Семиречья с тюркской легендой о браке дочери Шаньюя с волком. Но это не выходит за рамки предположения (Шер, 1966, стр. 64).

[28] Чернецов, 1959, стр. 148-156. С.В. Иванов писал, что у народов Сибири представления о духах как о живых материальных существах объясняют соответствующее отношение к религиозной скульптуре: к ним боялись прикасаться ножом, ставили перед изображением духа еду и питьё, мазали лицо пищей, шили и дарили им одежду, боялись отдавать их чужому, хоронили изображение. Это в свою очередь связано с древними представлениями анимизма и аниматизма, с его принципом «каждый предмет может ходить, говорить и производить различные действия» (Иванов, 1970, стр. 8-9). Ханты имели в каждой семье своего духа и не проявляли почтения к изображениям духов в других семьях (Иванов, 1970, стр. 23). Берёзовские ханты после смерти члена семьи делали деревянное или тряпичное его изображение. Умерший, по их представлениям, продолжал заниматься всем, что делал при жизни. За него делала всё это кукла. На лицо тряпичным куклам ханты прикладывали пластину. Через год такую куклу хоронили в могиле усопшего. Эти обычаи уходят в глубокую древность. Аналогичные куклы-двойники покойника обнаружены были в 1969 г. в Хакассии Л.Р. Кызласовым в неразграбленном склепе таштыкской культуры («Археологические открытия 1969 г.», стр. 197 и сл.). Конкретное, наивно-натуралистическое отношение к кукле как к двойнику живого человека, такому же человеку, как и живые, проявлялось в обычае сменять ему одежду по сезону, который был у обдорских хантов (Иванов, 1970, стр. 36-37). Известно, что якуты считали, что изображение человека связано с самим человеком. Фигура человека ими рассматривалась не просто как копия действительности, а как вполне реальное одушевлённое существо, двойник человека (Иванов, 1954, стр. 534). Подобные представления были очень распространены у народов Сибири. Они имеют аналогии у многих первобытных народов мира

(201/202)

(Леви-Брюль, 1930, стр. 214 и сл., 276). У якутов считалось, что в грубые антропоморфные изображения (тюктюйе) вселяется душа умершего предка. Потому это изображение кормят и ублаготворяют, чтобы заручиться содействием предка. Это уже более поздний этап верований: изготовление статуэтки или изображение у них ещё не есть сотворение двойника покойного — и него нужно вдохнуть душу (Иванов, 1954, стр. 577). Характерно, что такая опосредованность душой и необходимостью вдохнуть душу в изображение совпадает с реалистичностью этих изображений, ведь при изготовлении изображения происходил процесс копирования природы, а не процесс создания реального конкретного существа — двойника. Обычно такие изображения-двойники на редкость примитивны и схематичны, хотя у тех же народов наблюдается поразительный реализм в передаче животных, например, у эвенков, у которых мы можем даже найти полузатухшие реминисценции сибирского «звериного стиля» I тысячелетия до н.э. (Иванов, 1970, рис. 144 — трость шамана с головой и копытом оленя). Более того, насколько несущественными были при этом процессе изготовления двойника духа, покойника, предка, изобразительные моменты и как удовлетворялись намеком, лишь обозначением некоторых антропоморфных черт, свидетельствуют бурятские онгоны. «Внешний вид онгонов и самый способ их хранения в большинстве случаев даже исключали возможность рассматривать их и давать им ту или иную оценку с точки зрения качества исполнения. Онгоны обычно рисовались на материи тёмного цвета и бывали большей частью покрыты копотью и грязью и остатками жертвенной пищи» (Иванов, 1954, стр. 702). Д.Г. Мессершмит писал что сам наблюдал следы кормления на лицах каменных сибирских древнетюркских изваяний («Сибирские древности», 1888, стр. 16). Интересно отметить, что, так же как у некоторых бурятских онгонов, у которых было вместилище для души в виде прикрепленной к ним маленькой антропоморфной фигурки (ильтахана), некоторые тюркские изваяния держат в руке не чашу, а человечка (Zakharow, Arendt, 1934, p. 36). В Семиречье это антропоморфное вместилище для души заменяется птицей — олицетворением души. Подборку этнографических фактов об отношении к идолу как к реальному существу, наивно-реалистическое отношение к изображению привёл Э. Тэйлор (Тэйлор, 1939, стр. 375-382). Он писал, что «стремление отождествлять символ с представленным им существом, стремление столь сильное в детях и необразованных людях вообще, побудило смотреть на идола как на живое, могущественное существо» (Тэйлор, 1939, стр. 375-376). Это явление в сознании первобытных народов отмечали исследователи самых разных направлений (см., например: Леви-Брюль, 1930, стр. 23-28). Есть много этнографических свидетельств о том, что первобытные народности воспринимали процесс рисования или ваяния как процесс создания реальных существ (Леви-Брюль, 1930, стр. 28; Кабо, 1972, стр. 277, 279, 296; Кощевская, 1972, стр. 401).

[29] О почитании хуннами золотого идола см.: Бичурин, 1950, стр. 65; Руденко, 1962 (II), стр. 88.

[30] В этом отношении интересны этнографические наблюдения, которые говорят о том, что у народов севера Сибири было типичным изображать одетыми духов предков, которые были в семье и только в этой семье почитались, а тех, которые были объектом более широкого поклонения, — не одевали. Например, у хантов и манси (Иванов, 1970, стр. 17 и сл.), у ненцев: «хэхэ» — идолы в священных местах и урочищах, на них одежду не надевали, а покровители семьи, хранившиеся в чуме, — «сядэи» — были обычно одеты (Иванов, 1970, стр. 75-76). У кетов крупные деревянные антропоморфные изображения в урочищах, в отличие от изображений, хранившихся в доме, были не одеты (Иванов, 1970, стр. 131). В этом мы видим определённый отход от конкретного наивного отношения к антропоморфной скульптуре как живому реальному человеку при превращении этого изображения из домашнего божка в общественный идол. Об этом см.: Тэйлор, 1939, стр. 379.

[31] Городцов, 1905, стр. 141-144.

[32] Ковалевский, 1956, стр. 128.

[33] Фёдоров-Давыдов, 1965, стр. 275-277.

[34] Фёдоров-Давыдов, 1966 (I), стр. 184 и сл.

[35] В этой связи вспомним замечательные мысли К. Маркса: «Практическое созидание предметного мира, переработка неорганической природы есть самоутверждение человека как сознательного родового существа, т.е. такого существа, которое относится к роду как к своей собственной сущности, или к самому себе как к родовому существу. Животное, правда, тоже производит. Оно строит себе гнёзда или жилище, как это делают пчела, бобёр, муравей и т.д. ...животное производит только самого себя, тогда как человек воспроизводит всю природу; продукт животного непосредственным образом связан с его физическим организмом, тогда как человек свободно противостоит своему продукту. Животное формирует материю только сообразно мерке и потребности того вида, к которому оно принадлежит, тогда как человек умеет производить но меркам любого вида и всюду он умеет прилагать к предмету соответствующую мерку; в силу этого человек формирует материю также и по законам красоты.

Поэтому именно в переработке предметного мира человек впервые действительно утверждает себя как родовое существо. Это производство есть его деятельная родовая жизнь. Благодаря этому производству природа оказывается его (человека) произведением и его действительностью. Предмет труда есть поэтому опредмечивание родовой жизни человека: человек удваивает себя уже не только интеллектуально, как это имеет место в сознании, но и реально, деятельно и созерцает самого себя в созданном им мире» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений, Госполитиздат, 1956, стр. 566).

(202/203)

[36] Эту мысль хорошо выразил один из теоретиков современного дизайна З.Г. Бегенау: «Картина, изображающая предмет, не тождественна реальному предмету с его функцией и структурой, её надо понимать как художественное, практически-духовное отношение к миру; её первичный смысл состоит в эстетическом воздействии. Живописец не формирует предмет, выполняющий практическую функцию, картина не является непосредственно организацией практики и непосредственной гармонией самой реальности. Конечно, картина может изображать продукты производства — приборы, инструменты, интерьеры, здания и т.п., но это не может заслонить принципиального различия между двумя процессами формообразования объектов: между художественно-изобразительной деятельностью и дизайном. Один из этих процессов формообразования направлен непосредственно на бытиё, на создание действительной, реальной предметной среды, другой же — на воспроизведение художественно-духовного отношения человека к миру. Правда, в картине материалы, структуры, краски, холст, рама и т.д. тоже реальны. Но эта реальность выступает просто как материальная форма духовного содержания, эстетического отношения человека к миру, а не как непосредственно эстетическое проявление самой действительности, не как осмысленная форма реальности» (Бегенау, 1969, стр. 107-109).

[37] Этнограф Кэшинг писал: «Зуньи подобно первобытным народам вообще представляют себе изготовленные человеком предметы живыми на манер растений, животных, погружённых в зимнюю спячку, заснувших людей. Это своего рода приглушённая жизнь, тем не менее весьма могучая, способная проявляться пассивно своим сопротивлением и даже активно действовать тайными путями, могущая производить добро и зло. А так как известные им живые существа, животные например, имеют функции, соответствующие их формам — птица имеет крылья и летает, рыба имеет плавники и плавает, четвероногое прыгает и бегает и т.д., — то и предметы, созданные рукой человека, также имеют разные функции в соответствии с приданной им формой. Отсюда следует, что мельчайшая деталь в форме этих предметов имеет своё значение, которое может иногда стать решающим...» (цит. по: Леви-Брюль, 1930, стр. 23). В этой особенности первобытного восприятия формы, очевидно, и заложена возможность для древнего человека воспринимать практически мало существенный или совсем ненужный элемент формы как функционально существенный и необходимый, тем более если им становилось одухотворённое древними верованиями изображение зверя: тотема, покровителя, помощника и т.п.

[38] Отсутствие антропоморфного изображения богов было присуще некоторым древним религиям даже при наличии в них образов антропоморфных божеств. Божество почитали часто в виде простого камня, стрелы и т.п., избегая иногда делать антропоморфную статую. Например, в Мегаре был пирамидальный камень, почитавшийся под именем Аполлона Каринейского, как пишет Павсаний. (Об этом см.: Иванова, 1954, стр. 229-232, автор подчёркивает в этой связи, что скованность, обобщённость, абстрактность свойственны трактовке образа человека в большей или меньшей степени в искусстве родового строя).

[39] Тэйлор, 1939, стр. 375.

[40] Радлов, 1892, т. I, табл. XV, 2.

[41] Интересны в этом отношении ананьинские стелы VII в. до н.э. с регалиями власти и атрибутами военных вождей и без признаков антропоморфности (Халиков, 1963, стр. 180-190). Как только функция переносится из области скульптуры в область графики, гравированного на плите рисунка (плита из Ананьинского могильника, обнаруженная К.И. Невоструевым в 1868 г.), то появляется нарисованный, пусть примитивный, образ человека. В скульптуре — символический заменитель человека, в рисунке — иллюзорный его образ. А.X. Халиков связывает стелы без чёткой антропоморфности с могилами родовых вождей, а антропоморфные — с наследственной властью царей (у скифов, например). Но он ошибочно, во всяком случае бездоказательно, считает, что последние изображали реальное царственное лицо. Скорее, стелы без черт антропоморфности были заменителями реального человека, а более близкие к натуре статуи скифов были объектом поклонения, воплощением царской или божественной сущности вообще.

Г.А. Фёдоров-Давыдов

Г.А. Фёдоров-Давыдов