|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Группы |

||||||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Всего изваяний |

78 30 |

50 |

78 |

3 |

37 |

31 |

Стилизация бровей |

72 |

48 |

66 |

2 |

23 |

9 |

% к общему количеству |

92 |

96 |

85 |

67 |

62 |

29 |

30 Имеются в виду не все фигуры данной группы, а те из них, у которых сохранились голова и лицо.

Семиречье

Группы |

||||||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Всего изваяний |

57 |

29 |

40 |

3 |

11 |

31 |

Стилизация бровей |

52 |

28 |

36 |

2 |

5 |

9 |

% к общему количеству |

91 |

97 |

90 |

67 |

45 |

29 |

Поиски аналогичных приёмов изображения бровей почти не дали материалов для сравнения. Их отсутствие в других видах скульптуры и пластики, по-видимому, можно расценивать как свидетельство того, что это специфически тюркская манера изображения, тюркский стиль. В самом деле, на скифских, таштыкских и половецких изваяниях прослеживается совсем иной приём изображения бровей. Ничего подобного мы не встречаем и на памятниках древней живописи. Любопытные параллели дают так называемые шаманские изображения, опубликованные А.А. Спицыным (1904, стр. 36, рис. 241; стр. 117, рис. 496). Это — бляшки в виде человеческих лиц, на которых так же, как и на изваяниях, стилизованы изображения бровей.

А.А. Спицын, правда, не даёт датировки и интерпретации этих предметов. Однако показателен предполагаемый район происхождения — Западная Сибирь (точнее, бывшая Тобольская губерния). Стиль этих головок существенным образом отличается от так называемых чудских древностей и вряд ли будет ошибочно отнести их к кругу памятников древнетюркского искусства.

Рассматриваемый приём стилизации в изображении бровей может оказаться не лишённым исторического смысла. Хроника Бейши сохранила интересное сообщение о жителях одного из районов Семиречья. «По обычаю тюркистанцев, остригают волосы и подравнивают брови, намазывая их клейстером, что придаёт им блестящий лоск» (Бичурин, 1950, II, стр. 241). По-видимому, особая трактовка бровей на изваяниях трёх первых групп может иметь какое-то отношение к отмеченному упомянутой хроникой обычаю. Остатки этого обычая отражены в одной значительно более поздней казахской легенде: «И затем выходит молодой человек с прекрасно выведенными бровями. . .» (Валиханов, 1961, стр. 488).

Таким образом, рассмотренный стилистический приём, вероятно, следует считать тюркским по происхождению.

Стилизация изображения кисти и пальцев рук прослеживается на изваяниях в следующих количествах.

Всего изваяний 1-й и 2-й групп |

Стилизация рук |

% |

|

Семиречье |

99 |

64 |

65 |

Южная Сибирь (с Тувой) |

68 |

22 |

32 |

Этот стилистический приём представляет собой определённую манеру изображения кисти руки (в основном правой), когда ваятель стремился мягкостью линий и несколько вычурными изгибами передать своего рода аристократизм изображаемой персоны.

Анализ подобной манеры изображения показывает, что в данном случае прослеживается явное влияние художественных традиции, нехарактерных для тюркского искусства и уходящих своими корнями в согдийское и буддийское искусство Средней и Центральной Азии. Рассмотреть это влияние будет удобнее всего на примере одного изваяния, в стиле которого наиболее чётко отразились подобные традиции. Имеется в виду изваяние № 57, которое неоднократно публиковалось (Бернштам, 1941, табл. X; 1950, рис. 260; 1952, стр. 146; История Киргизии, стр. 25; Шер, 1963a).

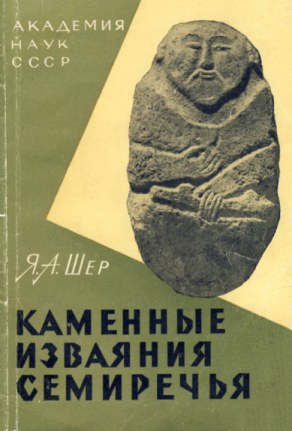

Своей канонизированной позой и общим обликом изваяние, безусловно, относится к древнетюркским статуям, ко 2-й группе изложенной выше классификации. Однако чертами лица, характером и манерой исполнения это изваяние существенно отличается от большинства «каменных баб». Прежде всего бросается в глаза тщательное соблюдение пропорций, мягкость линий, несколько необычная техника изображения надбровий, опредёленная стилизация разреза глаз с тяжёлыми, приспущенными веками, рельефные, пухлые губы. Любопытна трактовка кисти руки, особенно вычурно изогнутых пальцев (рис. 9).

Все эти особенности, отдельными деталями встречаемые на других изваяниях, на этой статуе оказались собранными воедино и тем самым серьёзно повлияли на весь её облик в целом.

Поиски стилистических аналогий уводят нас в мир буддийского и согдийского искусства. На первый взгляд может показаться, что в подчёркнутой манерности руки, держащей кубок, нет ничего особенного. Существуют общие способы держания в руке тех или иных предметов обихода, сохранившиеся иногда до наших дней. Однако здесь это, видимо, не так. В самом деле, если это обычный способ держать кубок в руке, то почему же на одних изваяниях эта рука изображена грубо, схематично (табл. X, рис. 45), а на других — тонко и, можно сказать, не без изящества (табл. III, рис. 15)? Этот изобразительный приём, вероятно, корнями своими уходит в буддийскую иконографию, где каждый жест имеет определённый смысл. Особенно широкое распространение он получил в настенной живописи Пенджикента, Балалык-тепе, а также в некоторых памятниках Афганистана и Восточного Туркестана (Дьяконов, 1954; Беленицкий, 1959; Альбаум, 1960; Stein, 1907, табл. LXI, LXIV; Godard Y., Godard J., Hackin J., 1928, табл. XXIIIa). To, что в своё время предполагал А.Н. Бернштам — влияние согдийской и восточнотуркестанской художественных школ, представляется несомненным. Против этого тезиса возражал Л.И. Альбаум. «После изучения живописи Балалык-тепе и сравнения её персонажей с балбалами можно говорить не о влиянии согдийской или восточнотуркестанской школ, а о том, что скульптор изображал в балбалах определённый народ в характерной схематично-портретной позе» (Альбаум, 1960, стр. 194).

Это возражение представляется неубедительным прежде всего потому, что Л.И. Альбаум исходил как из несомненного из тезиса о «врагах», который, как было показано выше, критики не выдерживает. В данном случае тот тезис был «удобным» для попытки отождествить балбалы с эфталитами. Кроме того, Л.И. Альбаум пользовался в своей работе искажёнными прорисовками, что, безусловно, не позволяет судить о стилистических и иконографических особенностях рассматриваемых им статуй.

При сопоставлении трактовки изображений пальцев рук на семиреченских и южносибирскиx изваяниях видно, что этот приём стилизации в Южной Сибири встречается значительно реже, чем в Семиречье. Причина, вероятно, в том, что западные тюрки были в более тесном контакте с населением Согда и быстрее воспринимали отдельные элементы согдийской художественной культуры.

Намного менее выразительны стилистические особенности изваяний остальных групп, во всяком случае элементы, которые были положены в основу классификации, выявляются достаточно четко и позволяют тем самым отличать эти группы статуй от только что рассмотренных. Здесь уже не заметно никакого влияния искусства населения земледельческих оазисов, зато ряд черт сближает эти статуи с более поздними, половецкими «каменными бабами». В ряде случаев, например в статуях с могилы легендарного Козы-Корпеш, это сходство приближается к тождеству.

Итак, рассмотрение некоторых особенностей стиля также позволяет говорить о двух основных направлениях в древней каменной скульптуре Семиречья. Первое направление связано, видимо, с временем наивысшего культурного подъёма Западнотюркского каганата и характеризуется как собственными стилистическими приёмами, так и значительным влиянием согдийской художественной школы. Второе направление, возникнув задолго до первого, развивалось на более удалённых от центров культурной жизни территориях н впоследствии переросло в половецкую скульптуру.

Я.А. Шер

Я.А. Шер