|

Рис. 1. Дэрестуйский могильник, Джидинский район РБ.Погребение №99, по: Миняев, 1998.(Открыть Рис. 1 в новом окне) |

Рис. 2. Поселение Дурёны, Кяхтинский район РБ.Жилище №5, по: Давыдова, Миняев, 2003.(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

Одно изделие с нанесёнными на его поверхность рисунками, техникой гравировки, несомненно, принадлежащее к лучшим образцам искусства кочевников Сибири, было найдено в 1986 г. в разграбленном погребении могильника Баргай, расположенном на правобережье р. Селенги, с южной стороны г. Острая сопка, северо-западнее с. Нижний Жирим Тарбагатайского района Республики Бурятия.

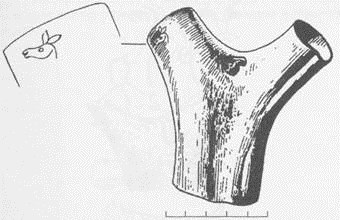

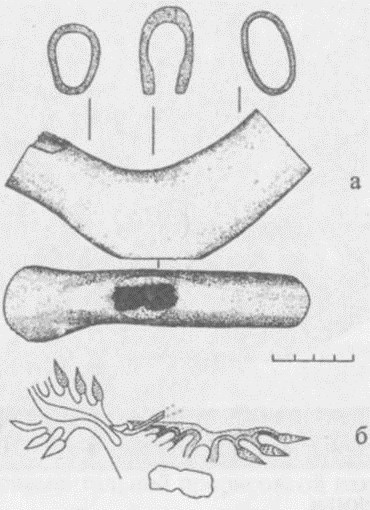

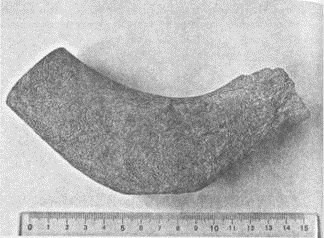

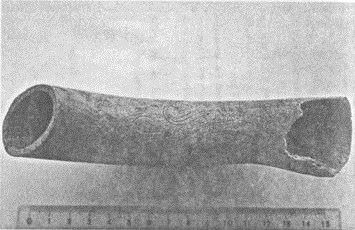

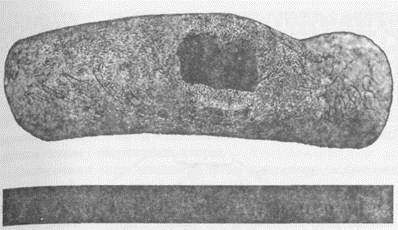

Предмет из рога, слегка изогнутый, овальной формы в сечении, с размерами 42 мм с одной стороны, с другой — зауженной — 36 мм. Общая длина параллельно оси длинных сторон равна 160 мм. Внутри предмет полый, имеет сквозное овальное отверстие. Ещё одно входное отверстие подпрямоугольной формы с размерами 35×13 мм расположено по центру, на выгнутой стороне в основании изделия. Толщина обработанных стенок не превышает 3 мм (рис. 4а, фото 1-[2, 3]-4). Изделие аккуратно выпилено из куска рога, внутренняя часть — губчатое вещество выбрано. Внешняя поверхность отполирована, а внутренняя — тщательно зачищена. Поверхность рога имеет различную степень сохранности: одна плоскость гладкая, хорошей сохранности,

|

|

Рис. 3. Иволгинское городище, Иволгинский район РБ.Яма №36, по: Давыдова, 1995(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

Рис. 4. Могильник Баргай, Тарбагатайский район РБ.Погребение №15: а — предмет из рога; б — отверстие в основании предмета и орнаментальная гравировка.(Открыть Рис. 4 в новом окне) |

другая — местами (костная ткань) начинает разлагаться. Одна «торцовая» сторона изделия повреждена — отломан зауженный внутренний край рога.

|

|

Фото 1. Сцена погони.(Открыть Фото 1 в новом окне) |

Фото 2. Сцена поимки.(Открыть Фото 2 в новом окне) |

|

|

Фото 3. Изображение парящего дракона.(Открыть Фото 3 в новом окне) |

Фото 4. Основание предмета с отверстием и орнаментом.(Открыть Фото 4 в новом окне) |

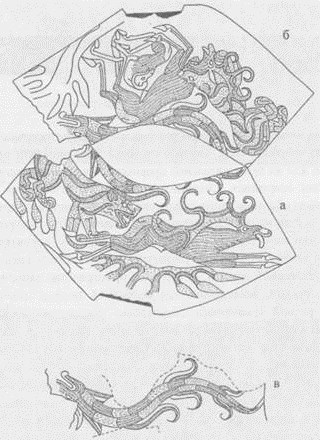

«Художественные полотна» размещены на широких плоскостях рога с обеих сторон. Узкие, боковые стороны заполнены или отдельным рисунком, или же орнаментальной прорисовкой как продолжение общей композиции «картины». Сюжетное единство представляется бесспорным. Причем оба доминантных рисунка не повторяют друг друга, а как бы являются двумя последовательными фазами общего сюжета.

Рисунки нанесены на незначительную глубину, вероятно, металлическим резцом. Профильные контуры животных вырезаны по кости длинной сплошной линией, внутреннее пространство заполнено мелкими насечками, имитирующими волосяной покров. (Применение техники резной гравировки значительно расширило возможности прорисовки мелких деталей рисунка на кости, распределения и заполнения общего пространства, точного выполнения контура и фона внутри фигур композиции, зрительного увеличения объёмности плоскостного рисунка.) По исполнению, стилю, сюжету и композиции рисунки, изображающие сцены охоты хищника на копытного животного, можно отнести к произведениям, выполненным в скифо-сибирском зверином стиле, характерном для искусства кочевых народов Евразии.

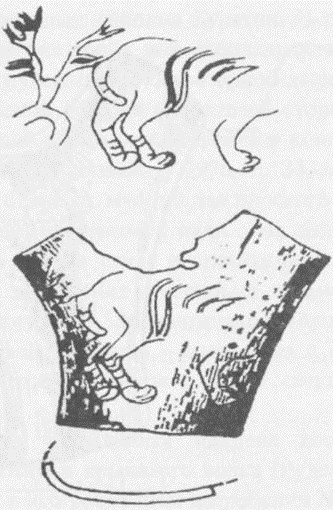

На одной из сторон мастер-гравёр изобразил завершающую фазу преследования огромным тигром уже уставшего от утомительной погони оленя. Художник запечатлел трагический момент жизни живот-

Рис. 5. Могильник Баргай, Тарбагатайский район РБ.

Развёртка предмета: а — сцена погони; б — сцена поимки; в — изображение дракона (развёртка выполнена И.А. Батуевым).

(Открыть Рис. 5 в новом окне)

ного, когда бегущий в галопе крупный, сильный олень-самец пытается в прыжке увернуться от последнего броска хищника (рис. 5а; см. фото 1). Плоскость рисунка условно разделена на две половины, где изображены бегущие слева направо животные. Правую и центральную части занимает фигура травоядного, левую — хищник. Задние ноги оленя перекрывают передние лапы тигра. Изображение хищника как бы на втором плане.

Олень (марал?) изображён в полный рост, в прыжке, с вытянутыми вперёд и назад ногами с острыми копытами, впалым животом, вытянутой шеей. Небольшая голова повёрнута влево и чуть запрокинута назад. Животное как бы контролирует действия преследователя. Тяжелые ветвистые рога с пятью серповидными завитками-отростками в момент прыжка-поворота лежат на правом боку животного. Художник прорисовкой мелких деталей показал всю трагичность ситуации: выпавшим изо рта языком — длительный бег и усталость; огромным круглым глазом — обречённость и страх.

Изображение тигра выполнено также реалистично, в движении. Громадная кошка с огромной головой, с вертикально-горизонтальными полосами на теле, без устали преследовавшая добычу, как бы предугадала действия оленя и «заходит» для заключительного прыжка с левой стороны туловища жертвы. Уши торчат, пасть раскрыта, оголены ряды крупных клыков, правая лапа поднята вверх для удара, две задние лапы поставлены рядом для сильного толчка-прыжка вперёд и вверх на спину оленя. Гравёр воспроизводит момент, когда тело хищника как бы отрывается от земной поверхности, уже начинает полёт. Положения шести полос на теле усиливают восприятие произведения, подчёркивают стремительность движения, быстроту реакции, мощь хищника (на рисунке у тигра отсутствует хвост, у оленя — ухо).

На второй стороне рисунка трагическая развязка — гибель оленя. Изображение тигра занимает левую половину «полотна», оленя — центральную, правую часть, образовавшееся свободное пространство, художник заполнил декоративным орнаментом. Для усиления темы трагизма гравёр вводит в пространство картины дополнительную фигуру — в центральной части появляется рисунок бегущего барана (аргали?).

Сцена поимки оленя передана реалистично, в той же технике и в том же стиле, что и предыдущая гравюра (см. рис. 5б; фото 2). Художником изображён момент, когда тигр уже настиг убегающего оленя, схватил и повалил его. Пасть хищника полностью перехватила с правой стороны шею копытного. Гигантская кошка, изогнувшись всем телом, припала к земле, потянув за собой оленя. Хищник в сильном напряжении удерживает трепещущую жертву, упершись передними и задними лапами о землю. Уши прижаты, длинный хвост под-

жат между ног и касается живота. Олень изображён падающим годовой вниз, на колени передних ног. Задние ноги подогнуты, ухо оттопырено, рот открыт (в изображении оленя некоторые изменения: у широких рогов четыре отростка-завитка).

Пустое пространство между ног оленя художник заполнил изображением бегущего (слева направо) от места происходящего горного барана (аргали?). Голова животного с мощными рогами развёрнута в противоположную направлению тела левую сторону. Большие мощные рога серповидной формы опущены вниз-вперёд, концы которых заканчиваются у нижней челюсти. Художник изобразил трусливо семенящее и наблюдающее за действиями хищника животное.

Пространство верхней, вогнутой части рога заполнено изображением змееподобного существа с телом из 20 сегментов, с двумя парными, симметрично расположенными изогнутыми плавниками в нижней части тела, одним большим в центральной части, двумя парными подтреугольной формы «крыльями» и рогом около головы (см. рис. 5в). Тело мифического существа, вероятно, дракона изображено изогнутыми волнообразными параллельными линиями, которые как бы повторяют движение рыбы в воде или змею, или же вообще характеризуют состояние движения. Голова с открытой пастью прослеживается недостаточно хорошо. В этом месте часть изделия отсутствует.

Пространство «полотна» под телом летящего в прыжке оленя и задними ногами барса на первом рисунке художник заполнил стилизованными декоративными орнаментами, напоминающими сброшенные рога. Один орнамент в виде восьми разновеликих отростков с широкой основой. Второй, переходящий на правую часть второй стороны изделия, имеет три отростка рога на одной стороне и на другой — имеет вид ветвей дерева, стилизованных листьев (?). Концы рогов напоминают заострённые копыта. Орнамент заполняет все пустоты гравюры (см. рис. 4б).

Изображения животных, их позы, прорисовка мелких деталей свидетельствуют о прекрасном знании древнего художника поведения диких животных, увиденных им в разные периоды их жизни. Животный мир был настолько близок, что позволило ему точно, мастерски, ёмко передать в гравюре основные черты, характер и пластику животных. В то же время художник не замыкается в каких-то трафарет-

ных рамках анатомического «описания», он опускает в рисунке какие-то детали, не нарушая общей сюжетной линии, тем самым усиливая восприятие композиции. Им, в частности, не соблюдены относительные пропорции тел и голов животных: изображённый на первом плане олень имеет меньшие размеры, чем тигр на втором. Размеры горного барана на третьем плане второго рисунка создают иллюзию пространственной перспективы. Применяя этот приём, художник акцентирует внимание на изображении хищника, придавая ему первостепенное значение на гравюре, хотя образ благородного оленя был центральной фигурой искусства ранних кочевников евразийских степей. В отличие от классических изображений фигур на оленных камнях отростки на рогах выгравированного оленя расположены по-иному: 2 передних отростка, традиционно направленных вперёд-вверх, у оленя отсутствуют, что свойственно всем скифо-сибирским изображениям, 2 серповидных отростка-завитка закручены назад, 3 остальные — зеркально противоположны. Кроме того, основной ствол рога широкий, близкий к лосиному.

Все условно разделённые рисунки и дополнительная орнаментика по стилю и технике исполнения одинаковы. Сцены преследования, а затем и терзания хищником копытного животного завершаются изображением парящего над ними дракона. Это пока единственное композиционно завершённое произведение, выполненное техникой гравировки на кости, вероятно, местным художником-гравёром, прекрасно знающим окружающий животный мир и, возможно, неоднократно наблюдавшим сцены охоты хищников на травоядных животных.

В искусстве кочевников, по мнению ряда исследователей, выделяются 2 ярко выраженных направления: скифо-тагарский, для которого характерно изображение травоядного животного — летящего оленя со стилизованно-гипертрофированным развевающимся рогом, и савромато-сакский с изображением образа хищника, сцен его борьбы с травоядным [Мартынов, 1987, с. 8]. Сцена терзания копытного животного хищником (львом или барсом), птицей (грифоном) представлена широко в степных культурах ранних кочевников евразийских степей, в частности, на изделиях из Пазырыкских курганов, погребальных памятников Монголии и Ордоса. Первоначально сюжет воз-

ник в Месопотамии и Эламе в конце IV тыс. до н.э., в VII в. до н.э. через Египет попадает в Грецию, оттуда в города Причерноморья, Скифию, Иран, Среднюю Азию и далее на восток — в Южную Сибирь и Центральную Азию [Кузьмина, 1987, с. 8; Коновалов, 1976, с. 214]. Относительно быстрое распространение этого стиля на огромных просторах объясняется социальными факторами: внутриполитическими (резкой имущественной дифференциацией, выделением военной знати и жречества, развитием культа вождя) и внешнеполитическими (усложнением структуры сакских конфедераций, состоящих из близких по хозяйственно-культурному типу, но, вероятно, этнически разных племён, появлением этнических суперструктур) [Акишев К.А., Акишев А.К., 1986, с. 24]. В процессе продвижения на восток сюжет адаптировался к иным условиям и традициям, видоизменялся, не теряя старую основу. Возникли иные художественные решения, стили в рамках местных идеологических представлений, которые переросли в скифское, савроматское, сакское, горно-алтайское, тагарское, центральноазиатское и ордосское искусство с наиболее характерными образами и стилистическими особенностями в каждом из этих регионов [Мартынов, 1987, с. 8].

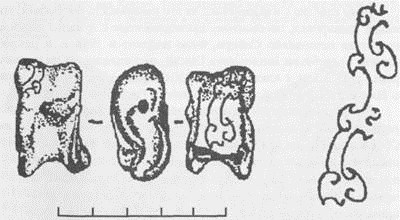

Сцены борьбы животных получили известность, благодаря коллекциям художественных бронз Монголии, Ордоса, Южной Сибири. Пластина с изображением копытного животного с широко расставленными длинными ушами, упавшего на колени передних ног, и хищника из семейства кошачьих, вонзившего зубы в шею, известна из Косогольского клада [Дэвлет, 1980, с. 46, табл. 10]. Две поясные пластины с изображением борьбы двух тигров и дракона найдены в могиле №100 Иволгинского могильника. «Вся сцена заключена в прямоугольную рамку... Центр композиции — извивающееся тело дракона, образующее два завитка. Дракон раскрыл пасть и вонзил зубы в спину тигра, который в свою очередь схватил клыками туловище дракона. Второй тигр... кусает дракона за хвост... Полосатость шкуры тигров показана удлинёнными ячейками, а извивающееся туловище дракона изображено тремя рельефными параллельными линиями» [Давыдова, 1971, с. 93-105]. Поясная пластина со сценой борьбы фантастических зверей найдена у с. Шарагол на юге Бурятии. На пластине «...изображён дракон со змееподобным извивающимся телом,

большой повёрнутой назад головой с ушами и рогами, с раскрытой пастью, с длинным высунутым тонким змеиным языком. У него, похоже, одна передняя нога, тонкая наподобие птичьей, с длинными кистеобразными когтями, вторая передняя нога, отставленная назад, изображена неудачно, без когтей. Зато рядом изображена более выразительная, в резких изгибах, похожая на птичью ногу, направленная в противоположную от головы сторону и принадлежащая, очевидно, другому какому-то персонажу, узнать который, однако, невозможно ввиду излома пластины» [Коновалов, 1982, с. 263-268 (266)]. Бронзовые поясные пластины с изображением борьбы животных датированы М.А. Дэвлет II в. до н.э. — I в. н.э., А.В. Давыдовой — концом III в. до н.э. — началом нашей эры, П.Б. Коноваловым — шарагольскую находку — концом III в. до н.э.

Изображения на предмете из могильника Баргай по стилю и технике исполнения очень близки фрагментарному рисунку на кости из Иволгинского городища (см. рис. 3). Положения задних лап хищников практически одинаковы. При первом приближении — изображения в обеих композициях вызывают ассоциативное сходство со скифо-сибирским звериным стилем. «Полотна» содержат ряд элементов, демонстрирующих значительную близость к каноническим традициям скифо-сибирского звериного стиля. Сцены на баргайском изделии сходны со скифо-сибирскими только по сюжету и некоторым элементам техники исполнения. Рисунки, вероятно, отражают мифологические традиции кочевых народов, но реализованы в своеобразном, отличительном от классического скифо-сибирского стиля выражении.

Исключительно сложной и во многом дискуссионной в этой связи является проблема семантики произведений, выполненных в скифо-сибирском зверином стиле. Семантической многоплановости произведений этих направлений соответствуют основные его сюжетные варианты: «спокойные» изображения отдельных животных и многофигурные группы сосуществуют со сценами борьбы зверей и терзания копытных животных хищными и фантастическими животными. Основные сюжеты наделены сложной символикой, теснейшим образом связанной с поклонением силам природы и культом солнца. «Очевидно, символизм в искусстве соответствовал и символизму в мышлении, иначе эти образы в искусстве (олень, баран, сцены борьбы и т.д.)

не были бы понятны и не могли выполнять своей функции» [Мартынов, 1987, с. 14].

Сложившееся общее мировоззренческое единство кочевников опиралось на древнюю основу: представления о мире, Вселенной, на идею борьбы добра и зла, обожествлении таинственных сил природы культы предков, животных, солнца, огня. Своеобразие этих знаний нашло воплощение в произведениях искусства. Единство трёх звериных образов (птица — копытное животное — хищник), которым оперировали уже раннесакские художники, предназначалось для выражения идеи тройственной взаимосвязи элементов Вселенной [Акишев К.А., Акишев А.К., 1986, с. 25]. (На баргайском изделии классическая тройственность претерпела изменение — птица заменена на летящего дракона.)

В то же время каждое животное в отдельности — олень, лев (тигр, барс), баран и мифический дракон — были воплощением разных конкретных мировоззренческих идей. В верованиях многих народов божества предстают в образах животных, которые символизировали различные природные стихии. Так, например, образ оленя — воплощение небесного, солнечного божества занимает важное, если не одно из главных мест в мифологии индо-иранских и тюрко-монгольских народов. Не менее популярен образ оленя — космического зверя с золотыми рогами в роли солнца у народов Сибири [Окладников, 1964].

В архаических мифоритуальных традициях тигр представлен воплощением особой жизненной силы, страсти, когда речь заходит о сфере плодородия, а дракон (змея) как одна из ипостасей нижнего мира. Образ барана получил широкое распространение в искусстве лесостепной тагарской культуры, известен и в карасукском искусстве, писаницах Алтая, Забайкалья, Средней Азии, Закавказья и связан с культом огня [Мартынов, 1979, с. 122, 138]. Многочисленные изображения рогов различных форм, которые появляются в искусстве евразийских кочевников, наталкивают на мысль, что, вероятно, и рога играли одну из самых важных ролей в религиозных ритуалах различных народов. (Одна из сохранившихся традиций — изготовление шаманских головных уборов с рогами оленей, косуль.)

Орнамент в виде ветвей дерева или стилизованных листьев (?) связан с развитием культа природы, растительных начал, возрождения жизни, плодородия, круговорота и цикличности природы. (На

пластинах с растительной символикой изображены обычно сцены терзания.) [Мартынов, 1979, с. 122] Если же рассматривать произведение художника-гравёра в целом, то, по мнению Е.Е. Кузьминой, композиции с изображением борьбы зверей и сцены терзания травоядных животных хищниками (чаще всего кошачьими) воплотили представления о космогоническом акте творения и дуалистической борьбе противоположных сил природы — мировой гармонии с хаосом, света с тьмой, жизни со смертью [1979, с. 61].

По мнению А.Д. Грача, это мифологическое отражение социальных процессов, характеризующих общество древних кочевников в эпоху разложения первобытно-общинного строя и рождения нового, классового общества [1980, с. 80]. В свете этнографических, лингвистических и мифологических данных сцены охоты и терзания оленя можно связать с солнечным культом, культом умирающего и воскресающего божества [Килуновская, 1987, с. 106]. «По законам тождества макро- и микрокосмоса — сцена борьбы воспринималась и как символ весеннего возрождения...» [Акишев, 1984, с. 28-35].

Таким образом, художественные произведения, найденные в археологических памятниках Западного Забайкалья, отражают духовную сущность, мировоззрение и являются полисемантическими символами хуннского общества конца III в. до н.э. — I в. н.э. Имеющийся археологический материал с северной провинции Центральной Азии даёт представление о дальнейшем развитии скифо-сибирского звериного стиля в рамках кочевого хуннского государства, в адаптированном к местным условиям виде. Это новое искусство, о котором, несмотря на фрагментарность найденных предметов, А.В. Давыдова писала: «Большой вкус и высокое мастерство отличает эти маленькие произведения косторезного ремесла. Интересно и то, что стиль этих изображений не однороден. С одной стороны, на них изображены типично китайские стилизованные орнаментальные мотивы, аналогии которым можно найти в ханьском искусстве (китайские зеркала и шёлковые ткани), а с другой стороны — реалистические изображения зверей, характерные для искусства кочевников Сибири...» [1995, с. 30].

Литература. ^

Акишев А.К. Искусство и мифология саков. — Алма-Ата: Наука, 1984

Акишев К.А., Акишев А.К. Искусство саков Семиречья // Сквозь века. — М.: Изд-во «Знание», 1986.

Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. — М.: Наука, 1980.

Давыдова А.В. К вопросу о хуннских художественных бронзах // СА. — 1971. — №1.

Давыдова А.В. Иволгинский археологический комплекс. — Т. 1. Иволгинское городище. — СПб.: Фонд «АзиатИКА», 1995.

Давыдова А.В. Иволгинский археологический комплекс. — Т. 2. Иволгинский могильник. — СПб.: Фонд «АзиатИКА», 1996.

Давыдова А.В., Миняев С.С. Комплекс археологических памятников у села Дурёны. — СПб.: Фонд «АзиатИКА», 2003.

Данилов С.В. Раскопки здания на хуннском городище Баян Ундэр в Джидинском районе Республики Бурятия // Археология и этнология Дальнего Востока и Центральной Азии. — Владивосток, 1998.

Дэвлет М.А. Сибирские поясные ажурные пластины II в. до н.э. — I в. н.э. // САИ. Д4-7. — М.: Наука, 1980.

Килуновская М.Е. Интерпретация образа оленя в скифо-сибирском искусстве (по материалам петроглифов и оленных камней) // Скифо-сибирский мир. — Новосибирск: Наука, 1987.

Кузьмина Е.Е. Сюжет борьбы хищника и копытного в искусстве «звериного» стиля евразийских степей скифской эпохи // Скифо-сибирский мир. — Новосибирск: Наука, 1987.

Коновалов П.Б. Хунну в Забайкалье. — Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1976.

Коновалов П.Б. К коллекции хуннских бронз // СА. — 1982. — №4.

Мартынов А.И. Лесостепная тагарская культура. — Новосибирск: Наука, 1979.

Мартынов А.И. О мировоззренческой основе искусства скифо-сибирского мира // Скифо-сибирский мир. — Новосибирск: Наука, 1987.

Мартынов А.И., Алексеев В.П. История и палеоантропология скифо-сибирского мира. — Кемерово: Кемеровский государственный университет, 1986.

Миняев С.С. Дырестуйский могильник. — СПб.: Фонд «АзиатИКА», 1998.

Миняев С.С., Сахаровская Л.М. Элитный комплекс захоронений сюнну в пади Царам // Российская археология. — 2007. — №1.

Окладников А.П. Олень — золотые рога. — М., 1964.

Руденко С.И. Культура хуннов и ноинулинские курганы. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962.

Н.В. Именохоев

Н.В. Именохоев