|

|

|

|

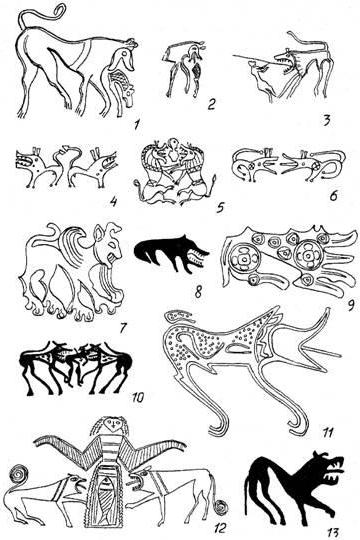

Рис. 1.

|

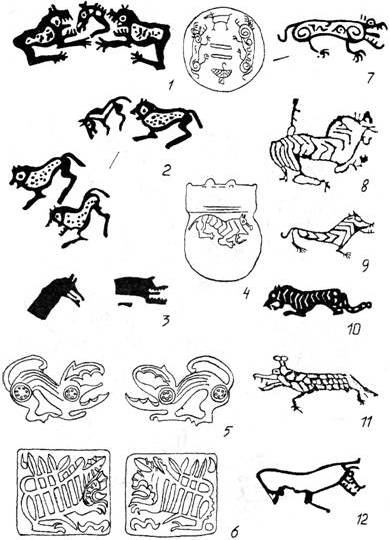

Рис. 2.

|

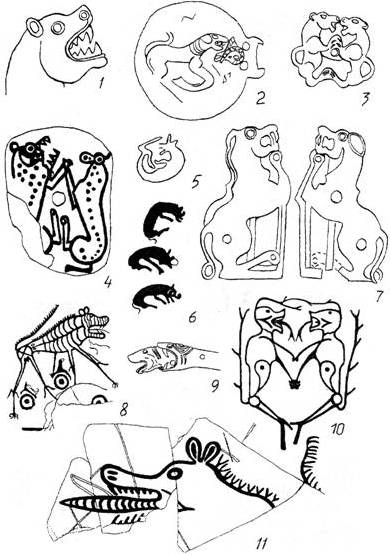

Рис. 3.

1 — Аржан (по М.П. Грязнову); 2 — Тува, мог. Мажалык-Ховузу 1 (по А.Д. Грачу); 3 — Цукур-Лиман (по М.И. Артамонову); 4 — Тува, случайная находка (по Вл.А. Семёнову и М.Е. Килуновской); 5 — Монголия, оленный камень (по В.В. Волкову); 6 — Юстыд, оленный камень (по В.Д. Кубареву); 7 — Корсуковский клад (по В.Ю. Зуеву и Р.Б. Исмагилову); 8 — Черновая VIII (Э.Б. Вадецкой); 9 — Черновая VIII (по Г.А. Максименкову); 10, 11 — Верхний Аскиз 1, кург. 2 (по А.А. Ковалёву).

(Открыть Рис. 3 в новом окне)

эпохи бронзы из Средней Азии на самом деле являлись штампами-трафаретами «для нанесения на изделия одинаковых элементов орнаментальных узоров» (Хлопин 1978: 37). Очевидно, это наблюдение можно распространить и на «печати» мургабского стиля, что является косвенным подтверждением широкого распространения («тиражирования») подобных изображений, в том числе и фантастического хищника. Поскольку фигуры животных нанесены на двух сторонах плоских «печатей», а на каждой из них обращены головами в противоположные стороны, то не исключено, что при нанесении «отпечатков» на какие-то мягкие материалы можно было получить и геральдические композиции.

Во второй половине II тыс. до н.э. образ фантастического хищника — один из ведущих в искусстве населения окуневской культуры Минусинской котловины. Явно один и тот же персонаж представлен здесь в самых разных видах изобразительной деятельности — на каменных изваяниях, плитах, в мелкой пластике и в петроглифах. Несмотря на известную индивидуальность исполнения каждого из изображений, общая иконографическая схема их остается вполне «узнаваемой» (Студзицкая 1997: табл. I-III). Особенно интересно в этом отношении известное изображение «зверя-божества» из Черновой VIII: здесь такое же «скелетное» оформление туловища, закинутый «на спину» хвост, широко открытая зубастая пасть с высунутым языком — рис. 3, 8 (Вадецкая 1965: рис. 1). Те же особенности отличают и открытые позднее изображения на плитах из могильников Есино IX и Бырганов I (Савинов, Подольский 1995: рис. 1; Пяткин, Курочкин 1995: рис. 1). В изображениях окуневских хищников, в том числе из Черновой VIII, явно проступают черты медведя, что вполне естественно, учитывая наличие местного сибирского компонента в сложении окуневской культуры. Вместе с тем найденное недавно изображение зверя на расколотой плите из могильника Верхний Аскиз I, кург. 2 — с длинной мордой, загнутым вверх кончиком носа и зубастой пастью с высунутым «полосатым» языком — больше напоминает волка, чем медведя — рис. 3, 11 (Ковалёв 1997: табл. IX. 1). Однако вряд ли точные видовые определения в данном случае имеют существенное значением образе окуневского зверя-божества контаминировались черты различных животных как соответствующие местной изобразительной традиции, так и воспринятые извне, что отражает сложный характер образования самой окуневской культуры. Фигура хищника из Есино IX, например, «дополнена» рогами быка — явное свидетельство синкретического характера данного образа.

По поводу происхождения западного компонента окуневской культуры существуют различные точки зрения, но конкретные истоки его остаются неясными. Не исключено и несколько импульсов западного влияния, отразившихся в окуневской изобразительной традиции (Савинов 1997: 209-212 [1]). Но как бы то ни было, в целом ряде окуневских образов и композиций чувствуется, по образному выражению М.Д. Хлобыстиной, «дыхание древневосточных цивилизаций» (Хлобыстина 1971: 166). К этому же кругу явлений относятся сцена «заглатывания» хищником («драконом-змеёй») головы горного барана из Черновой VIII — Рис. 3, 9 (Максименков 1980: табл. XXIII, 1); пятнистое оформление туловища фантастического животного на одной из плит того же могильника (Вадецкая 1980: табл. LII, 120); а также, возможно, ещё многие не выявленные элементы.

Дальнейшая «судьба» фантастического хищника в восточных и западных областях Евразии развивалась по-разному. Целая серия подобных изображений, скорее всего, в своём основном значении представляющих волка или очень крупную собаку, украшают серебряные фибулы IX-VIII вв. до н.э. из Беотии — источника чрезвычайно интересного и по-настоящему ещё не оценённого (Hampe 1936). На беотийских фибулах они или изображены отдельно в окружении различного рода солярных символов,

или участвуют в сценах борьбы с мифическим героем, или заглатывают другое животное, чаще всего лошадь, передняя часть которой находится в их разинутой пасти. Фигура лошади часто заменяется символическим изображением ноги, поставленной на кончик копыта — мотив, характерный впоследствии и для раннескифского звериного стиля (рис. 1, 1-3). Известна одна геральдическая композиция с изображением двух как бы «сидящих» хищников, между разинутыми пастями которых помещена верхняя часть фигурки человека, имевшего, очевидно, такое же жертвенное назначение, как и изображение лошади (рис. 1, 5). Из дополнительных деталей отметим обычай выделения в задней части туловища «пояска» с косым крестом, близко напоминающим крест на крупе многих окуневских хищников. Вообще, с точки зрения семантики, рисунки на беотийских фибулах наиболее информативны, хотя что-либо конкретное в этом плане без специального изучения письменных источников сказать трудно.

Аналогичные изображения встречаются и на греческой керамике геометрического стиля (рис. 1, 8, 10, 12, 13); причём один и тот же образ страшного существа с разинутой пастью и длинным высунутым языком в одном случае представлен в геральдической композиции предстояния перед богиней в длинных одеждах в сопровождении птиц и солярных знаков (рис. 1, 12); в другом — в сцене терзания поверженного и уже явно умерщвлённого (пронзённого дротиком) человека (рис. 1, 10). Подобное «противоречие» скорее всего объясняется дуалистической (медиативной?) сущностью рассматриваемого персонажа. И.Н. Медведская отмечает сходство изображений геометрического стиля из Аттики с расписной керамикой Сиалка Б в Западном Иране, также приводя в качестве параллелей рисунки на беотийских фибулах (Medvedskaja 1986: pl. IV).

Приблизительно в это же время образ фантастического хищника проникает на территорию юго-восточной Европы и в Закавказье. Так, в составе известного Михалковского клада в Галиции имеются зооморфные фибулы с изображением лежащего (?) хищника с разинутой пастью и длинным высунутым языком — рис. 1, 9 (Лебедянская 1914: рис. 1). А.И. Мелюкова относит Михалковский клад к голиградской группе памятников и датирует VIII-VII вв. до н.э. (Мелюкова, 1989: 18). Персонаж, подобный михалковскому хищнику, справедливо названный исследователями «Hunde dämon», вырезан на глиняном сосуде этого же времени из Болгарии — рис. 1, 11 (Ebert 1927-1928: taf. 15). Специально исследовавший символику вещей Михалковского клада И.К. Свешников, упоминает близкое изображение на позолоченной пластине из Славонии (Свешников 1968: 22). Вероятно, с учётом новых находок, этот перечень можно было бы увеличить.

Изображения фантастических хищников, чаще всего в геральдических композициях, встречаются и на бронзовых поясах из Закавказья. Из них наиболее показателен пояс из Нор-Баязет (Армения), украшенный несколькими парами расположенных головами друг к другу подобных фигур — рис. 1, 6 (Мнацаканян 1955: рис. 15). Такие же рисунки представлены на поясах из Трели (Грузия), Казах (Азербайджан) и др. (Погребова, Раевский 1997: табл. XII). По заключению М.Н. Погребовой и Д.С. Раевского, «погребения, содержащие пояса серии VI (к которой относятся все данные изображения.— Д.С.), укладываются в рамки IX-VIII вв. до н.э.» (Погребова, Раевский 1997: 87). В качестве аналогии изображениям серии VI авторами привлечена одна из фигур упоминавшейся выше сцены предстояния перед богиней (Погребова, Раевский 1997: табл. XII, а), ещё раньше и в этом же качестве использованная нами при анализе изображений «собак» на оленных камнях Центральной Азии (Савинов 1980: рис. I, 22).

В целом можно сказать, что образ фантастического хищника в начале I тыс. до н.э. был достаточно распространён в искусстве Передней и Малой Азии, Средиземноморья и циркумпонтийской зоны. В сильно переработанном виде позже он встречается и в

искусстве Европейской Скифии — например, парные бронзовые фигуры фантастических животных из кургана у с. Защита — тясьминская группа памятников (Ильинская, Тереножкин 1983: 259). Несмотря на обилие дополнительных деталей, основные признаки изображённых здесь животных соответствуют образу фантастического хищника, а непонятная, на первый взгляд, фигура в пасти одного из них скорее всего представляет сильно видоизменённое изображение ноги (жертвенного?) животного (рис. 1, 7). Однако подобные сюжеты в собственно скифском искусстве достаточно редки.

В восточных районах будущего «скифского мифа» развитие образа фантастического хищника происходило, по-видимому, непрерывно на основе окуневских традиций. Окуневскими элементами в искусстве ранних кочевников специально занимались Б.Н. Пяткин и Я.А. Шер. По Я.А. Шеру, это, в первую очередь, изображения фантастического зверя с оскаленной пастью и длинным «змеиным» языком, для которых характерны приёмы билатерального сечения головы, «разрисовка» туловища волнистыми линиями (начало так называемого «скелетного» стиля) и знаки в виде креста на крупе животного (Шер 1989: 61-62; Sher 1992: fig. 5-9). По Б.Н. Пяткину, значение это было еще бóльшим: помимо ряда общих стилистических признаков у истоков раннескифского искусства «стояли окуневские мастера с их умением “сворачивать” плоскостное изображение в объём и свободно оперировать отдельными частями скульптуры, превращая её в зрительно плоскостные композиции» (Пяткин 1987: 83). В русле данных предположений и независимо от них может быть рассмотрено и дальнейшее развитие образа фантастического хищника, которое проходило в Центральной Азии и Южной Сибири по двум основным сюжетным линиям: сцены противостояния (геральдические композиции) и сцены «терзания» (или преследования).

В упоминавшемся выше окуневском могильнике Верхний Аскиз I, кург. 2 была найдена каменная плита с красочным изображением двух вертикально расположенных противостоящих фигур фантастических хищников — самая ранняя из всех известных геральдических композиций в искусстве Центральной Азии — рис. 3, 10 (точную прорисовку см.: Ковалёв 1997: табл. VIII). Изображение на аскизской плите, во-первых, удивительным образом напоминает рисунок на одной из беотийских фибул (рис. 1, 5); во-вторых, позволяет значительно расширить круг аналогичных композиций в древнем искусстве Евразии. В свое время М.Н. Погребовой были убедительно сопоставлены известная кобанская пряжка со сценой «противостояния» зверей и бронзовые геральдические навершия из Луристана (Погребова 1984: рис. 1-6). Точную видовую принадлежность их, как и во всех других случаях, определить трудно. Приведённый М.Н. Погребовой ряд можно дополнить таким же изображением из Китая, но уже явно передающим фигуру кошачьего хищника, которое ещё раньше (в 1931 г.) было сопоставлено с аналогичными изображениями из Луристана (Yetts 1931: fig. 8, 9). Несмотря на единичный характер подобных аналогий, значение их как свидетельств очень широких трансконтинентальных связей в начале I тыс. до н.э. трудно переоценить.

Следующая по времени геральдическая композиция — это накладки-навершие с изображением стоящих пантер (?) из Корсаковского клада, которые авторы публикации интерпретировали как одну из «древнейших геральдических сцен в скифском искусстве звериного стиля» — рис. 3, 7 (Зуев, Исмагилов 1995: рис. 1, 1, 2; с. 72). К этому же (или близкому) времени относится галька с изображением противостоящих (разнополых ?) хищников, найденная в Туве (рис. 3, 1). Открытие окуневской плиты из могильника Верхний Аскиз I, кург. 2, во-первых, позволяет значительно удревнить традицию подобных изображений в искусстве Центральной Азии; во-вторых, высказать достаточно обоснованное предположение, что в дальнейшем типологически именно с ними могут быть связаны геральдические композиции в наиболее ранних памятниках периода скифской архаики: например, в Кармир-Блуре (Ильинская, Тереножкин 1983:

35) и Цукур-Лимане (рис. 3, 3). Все они уже передают устойчивый образ кошачьего хищника.

Сцена «терзания» (вариант — преследования) фантастическим хищником копытного, возможно, восходящая к навершию жезла из Черновой VIII, представлена целым рядом памятников. В первую очередь это известная композиция в верхней части оленного камня из Ушкийн-Увэра, где показаны два фантастических хищника с полным сохранением всех иконографических особенностей данного вида изображений, терзающих (или заглатывающих) лошадь — рис. 2, 1 (Волков, Новгородова 1975: рис. 2). При этом, как и на одной из беотийских фибул (рис. 1, 1), изображена только передняя часть лошади. Самая близкая аналогия данному изображению — рисунки на обратной стороне бронзового зеркала из Шаньцуньлина (конец эпохи Западного Чжоу), которые А.В. Варёнов первым сравнил с композицией на оленном камне из Ушкийн-Увэра (Варёнов 1985: рис. 3, 1, 2). На зеркале из Шаньцуньлина изображены две такие же фигуры фантастических хищников, птица с распластанными крыльями и маленькая фигурка жертвенной (?) лошади (рис. 2, 7). Вероятно, такое же значение имеет и композиция, состоящая из фигурок хищника и лося в сцене преследования на бронзовом крюке из Корсуковского клада (Зуев, Исмагилов 1995: рис. 2, 1), найденном вместе с навершиями аржанского типа. Дальнейшее развитие подобных изображений можно видеть в сценах «терзания» (точнее — жертвоприношения копытного животного хищнику), получивших очень широкое распространение в искусстве скифского времени. При этом и позже в пасти хищника также иногда показана только голова жертвенного животного — рис. 3, 2 (Грач 1980: рис. 113, 2).

Помимо указанных композиций, известно и много отдельных изображений фантастических хищников: на бронзовых ножах, кинжалах и топорах из Ордоса (Andersson 1932: pl. X, fig. I, a; pl. IX, fig. 3; Zoehr 1951: pl. VI, №34); в петроглифах Монголии (рис. 2,11), Иншаня (рис. 2, 8), Горного Алтая (рис. 2, 9), Восточного Казахстана (рис. 2, 12); а также на оленных камнях Монголии и Горного Алтая (рис. 2, 2, 3, 10). Эти рисунки трудно точно датировать, но скорее всего все они относятся к эпохе поздней бронзы — раннескифскому времени. В.Д. Кубарев и Д.В. Черемисин считают их изображениями волков или волкообразных хищников (Кубарев, Черемисин 1987: рис. 2). На наш взгляд, такая интерпретация в общем правильна, но слишком определённа, так как явно это изображения не реальных, а фантастических персонажей. В некоторых случаях шкура животного показана пятнистой — рис. 2, 2 (Novgorodowa 1980: 131, 134), о чем уже говорилось в связи с предполагаемыми среднеазиатскими и окуневскими истоками данной изобразительной традиции.

На оленном камне из Юстыда (Южный Алтай) друг над другом нанесены несколько фигур подобных хищников (Кубарев 1979: рис. 26). Из них нижняя — с длинным высунутым языком — ближе к образу фантастического хищника; а верхняя, сильно изогнутая, уже больше напоминает свернувшегося зверя (рис. 3, 6). Не исключено, что здесь отразился один из возможных путей развития знаменитой свернувшейся «скифской» пантеры, хотя судить об этом на основе имеющихся материалов трудно. В принципе это не противоречит мнению Г.Н. Курочкина, указавшего на возможные истоки образа свернувшегося хищника в китайском искусстве эпохи Инь (Курочкин 1993: рис. 2): как и другие многие существенные элементы иньского комплексами мог быть заимствован из культуры степных областей (Кузьмина 1973), но тогда процесс его формирования (как и в случаях с окуневскими аналогиями) следует «опустить» в более раннее время. В этой связи обращает на себя внимание, что аржанская «пантера» (Грязнов 1980: рис. 15, 2[надо: 4]), наряду с передачей образа кошачьего хищника, имеет и достаточно чётко выраженные признаки волка или медведя — оскаленная зубастая пасть, загнутый кончик носа, круглое ухо — возможно, унаследованные от образа фан-

тастического хищника (рис. 3, 1). По этим признакам голова аржанской «пантеры» очень близка изображению головы одного из фантастических хищников на гальке из Тувы (рис. 3, 4). Образ свернувшегося волка (или волкообразного хищника) долго сохранялся в искусстве периферийных районов «скифского мира» — в ананьинской, тагарской культурах, у савроматов. В то же время видовая принадлежность, как кошачьего хищника,золотой пантеры из Петровской коллекции выражена совершенно определённо, и это отличие представляется немаловажным.

Наконец, удивительным образом геральдические изображения фантастических хищников проникают в юго-восточную Азию: в материалах могильника Шичжайшань (Китай, пров. Юньнань) имеются две золотые парные бляхи с несколько стилизованными в местной манере изображениями того же самого персонажа (рис. 2, 5); по Р.Ф. Итсу, «украшение костюма правителя царства Дянь» (Итс 1976: рис. 15). Могильник Шичжайшань относится к культуре Диен (или Дянь) и датируется IV-III вв. до н.э. По мнению Д.В. Деопика, формирование в этой культуре «“всаднического комплекса” (к которому относятся и данные находки. — Д.С.) — результат кратковременного, но сильного влияния извне, в том числе и со стороны центральноазиатских племён» (Деопик 1979: 67). По-видимому, это наиболее поздние изображения фантастического хищника, сохранившие свои иконографические особенности и в этом плане сопоставимые с исходными прототипами на печатях из Маргианы.

Приведённые материалы, естественно, не исчерпывают всего богатства образов и разнообразия художественных приёмов скифо-сибирского звериного стиля. Больше того, они как будто не затрагивают генезиса наиболее популярных сюжетов скифского искусства, которые могли иметь самостоятельный путь развития. Вместе с тем образ фантастического хищника, несомненно входящий в своих поздних модификациях в репертуар звериного стиля, имеет непосредственное отношение к проблеме его происхождения (или, во всяком случае, одного из составляющих его компонентов).

Истоки изображений фантастического хищника, как и утверждал М.И. Артамонов, следует искать в искусстве высоких цивилизаций Ближнего Востока и (добавим к этому) его среднеазиатской периферии. Очевидно, в середине II тыс. до н.э. подобные изображения проникают в Центральную Азию и Южную Сибирь, где становятся достоянием окуневской изобразительной традиции. О существовании изображений, сейчас называемых окуневскими, М.И. Артамонов знал, но сама культура в то время ещё, по сути дела, не была выделена. «В Минусинской котловине, — писал М.И. Артамонов в 1966 г., — особое внимание привлекают плиты, связанные с погребениями окуневского типа, представляющими то ли локальный вариант андроновской культуры то ли самостоятельную культуру. На них находятся изображения быков, баранов, бычьих рогов, хищного зверя, по-видимому, волка и др.» (Артамонов 1966: 239). В окуневской культуре, на окраине будущего «скифского мира», изображения фантастического хищника в самых различных вариациях становятся традиционными и доживают (вместе с некоторыми другими элементами окуневского культурного комплекса) вплоть до раннескифского времени. Попутно отметим, что близость некоторых окуневских рисунков с изображениями фантастического хищника в западном (средиземноморском) круге культур может быть использована для возможной корректировки хронологии самой окуневской культуры, но это — тема специального исследования.

Наиболее интенсивные широтные связи по всей северной периферии зоны высоких цивилизаций фиксируются в первых веках I тыс. до н.э.: весьма близкие, а иногда и идентичные, изображения фантастического хищника встречаются в самых разных культурных центрах — от Балкан до Китая эпохи Западного Чжоу. Подобное явление — широкое распространение однотипных изображений на одном хронологическом срезе — вряд ли можно считать случайным. Известно, что период финальной бронзы

(предскифское время или киммерийская эпоха) характеризуется наибольшей подвижностью населения и высокой степенью культурных контактов, что было связано с освоением верхового коня, развитием кочевничества, динамичной системой обмена ценностями и т.д., обусловившими проникновение сходных изобразительных сюжетов и элементов стиля на весьма далекие расстояния. Некоторые наблюдения в этом плане уже были сделаны исследователями. Так, Я.А. Шер убедительно сопоставил сюжет «кони у мирового дерева» в петроглифах карасукского пласта из Минусинской котловины с аналогичными рисунками на греческой керамике геометрического стиля (Шер 1993: табл. I, II). Л.С. Марсадолов в этом же круге изображений находит аналогии фигурам оленей, стоящим на кончиках копыт — аржанского типа (Марсадолов 1984: рис. 1). Очевидно, таким же образом — как свидетельство широких континентальных связей — следует рассматривать сходство между некоторыми изображениями кобанской культуры и своеобразной стилизацией фигур оленей с «клювовидными» мордами на оленных камнях монголо-забайкальского типа (Савинов 1994: 123-126).

Стилистическое и семантическое единство одного и того же образа фантастического хищника ни в коем случае не является подтверждением теории полицентризма, которая, по меткому выражению Р.Б. Исмагилова, представляет собой «своего рода апофеоз автохтонизма» (Исмагилов 1993: 7). За всем этим стоят сложные и пока ещё мало изученные культурно-исторические процессы, подготовившие быстрое распространение и восприятие образов скифо-сибирского звериного стиля.

[1] [прим. сайта: В списке литературы отсутствует, см.: Савинов Д.Г. К вопросу о формировании окуневской изобразительной традиции. // Окуневский сборник. Культура, искусство, антропология. СПб: 1997. С. 202-212.]

Артамонов М.И. К предыстории скифо-сибирского звериного стиля // Melanges offerts A.R. Michalowski. Warszawa, 1966 [1960].

Артамонов М.И. Происхождение скифского искусства // СА. №4. 1968.

Артамонов М.И. Сокровища саков (Аму-Дарьинский клад, Алтайские курганы, минусинские бронзы, сибирское золото). М., 1973.

Богораз-Тан В.Г. Распространение культуры на Земле. Основы этногеографии. М.;Л., 1928.

Вадецкая Э.Б. Изображение зверя-божества из Хакасии // МИА. №130. М., 1965.

Вадецкая Э.Б. Изваяния окуневской культуры // Э.Б. Вадецкая, Н.В. Леонтьев, Г.А. Максименков. Памятники окуневской культуры. Л., 1980.

Варёнов А.В. Древнейшие зеркала Китая, отражающие этнокультурные контакты // Проблемы древних культур Сибири. Сб. научных статей. Новосибирск, 1985.

Волков В.В., Новгородова Э.А. Оленные камни Ушкийн-Увера (Монголия) // Первобытная археология Сибири. Л., 1975.

Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. М., 1980.

Грязнов М.П. Аржан. Царский курган раннескифского времени. Л., 1980.

Деопик Д.В. Всадническая культура в верховьях Янцзы и восточный вариант «звериного стиля» // Культура и искусство народов Средней Азии в древности и средневековье. М., 1979.

Зуев В.Ю., Исмагилов Р.Б. Корсуковский клад // Южная Сибирь в древности. СПб., 1995.

Ильинская В.А., Тереножкин А.И. Скифия VII-IV вв. до н.э. Киев, 1983.

Исмагилов Р.Б. Ранние скифы и Центральная Азия: Автореф. канд. дис. СПб., 1993.

Итс Р.Ф. Золотые мечи и колодки невольников. М., 1976.

Ковалёв А.А. Могильник Верхний Аскиз 1, кург. 2 // Окуневский сборник: культура, искусство, антропология. СПб., 1997.

Кузьмина Е.Е. Об аньянской синхронизации сибирских бронз // Из истории Сибири. Вып. 7. Томск, 1973.

Кубарев В.Д. Древние изваяния Алтая. Оленные камни. Новосибирск, 1979.

Кубарев В.Д., Черемисин Д.В. Волк в искусстве и верованиях кочевников Центральной Азии // Традиционные верования и быт народов Сибири XIX — начала XX вв. Новосибирск, 1987.

Курочкин Г.Н. Скифское искусство звериного стиля и художественные бронзы Луристана // РА. 1992. №2.

Курочкин Г.Н. Изображения свернувшегося хищника в тагарском искусстве // КСИА. Вып. 207. М.;Л., 1993.

Лебедянская А.Р. Михалковский клад // ИАК. 1914. №53.

Максименков Г.А. Могильник Черновая VIII — эталонный памятник окуневской культуры // Э.Б. Вадецкая, Н.В. Леонтьев, Г.А. Максименков. Памятники окуневской культуры. Л., 1980.

Марсадолов Л.С. О территориальных границах единого художественного стиля в I тыс. до н.э. // Тезисы докладов Второй археологической конференции «Скифо-сибирский мир». Кемерово, 1984.

Массон В.М. Первые цивилизации. Л., 1989.

Мелюкова А.И. Культуры предскифского периода в лесостепной зоне // Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1989.

Мнацаканян А.О. Археологические находки в селении Басарчегар Армянской ССР // КСИИМК. Вып. 60. М., 1955.

Погребова М.Н. Кобанская поясная пряжка и луристанские навершия // Древности Евразии в скифо-сарматское время. М., 1984.

Погребова М.Н., Раевский Д.С. Закавказские бронзовые пояса с гравированными изображениями. М., 1997.

Пяткин Б.Н. Происхождение окуневской культуры и истоки звериного стиля ранних кочевников // Исторические чтения памяти М.П. Грязнова: Тезисы докладов областной научной конференции. Омск, 1987.

Пяткин Б.Н., Курочкин Г.Н. Новое изображение зверя-божества окуневской культуры // Древнее искусство Азии. Петроглифы. Кемерово, 1995.

Савинов Д.Г. Изображения собак на оленных камнях (некоторые вопросы семантики) // Скифо-сибирское культурно-историческое единство: Материалы 1-й Всесоюзной археологической конференции. Кемерово, 1980.

Савинов Д.Г. Оленные камни в культуре кочевников Евразии. СПб., 1994.

Савинов Д.Г. К вопросу о формировании окуневской изобразительной традиции // Окуневский сборник: культура, искусство, антропология. СПб., 1997.

Савинов Д.Г., Подольский М.Л. Две окуневские плиты из ограды тагарского кургана (могильник Есино IX) // Проблемы изучения окуневской культуры: Тезисы докладов конференции. СПб., 1995.

Свешников И.К. О символике вещей Михалковских кладов // СА. 1968. №1.

Студзицкая С.В. Тема космической охоты и образ фантастического зверя в изобразительных памятниках окуневской культуры // Окуневский сборник: культура, искусство, антропология. СПб., 1997.

Хлобыстина М.Д. Древнейшие южносибирские мифы в памятниках окуневского искусства // Первобытное искусство. Новосибирск, 1971.

Хлопин И.Н. О так называемых печатях (индикатор собственности или штамп?) // Проблемы археологии. Вып. 2: Сб. статей в память проф. М.И. Артамонова. Л., 1978.

Шер Я.А. Об истоках скифского звериного стиля // Маргулановские чтения. Сборник материалов конференции. Алма-Ата, 1989.

Шер Я.А. «Господин коней на берегу Енисея» // ПАВ. Вып. 6: Скифы. Сарматы. Славяне. Русь. СПб., 1993.

Andersson J.G. Hunting Magic in the Animal Style // BMFEA. 1932. №4.

Ebert М. Reallexikon der Vorgeschihte. Bd. X. Berlin, 1927-1928.

Zoehr М. Ordos Daggers and Knives New Material Classificaion and Chronology // AA. 1951. XIV, 1.

Hampe R. Frühe griechische Sagenbildern in Böotien. Athen, 1936.

Medvedskaja J.N. A Study on the Chronological Parallels between the Greek Geometric Style and Sialk В Painted Pottery // JA. 1986. Vol. XXI.

Nowgorodowa E.A. Alte Kunst der Mongolei. Leipzig, 1980.

Sarianidi V.J. Seal-Amulets of the Murghab Style // The Bronze Age Civilization of Central Asia. New York, 1981.

Sher J.A. A propos de origines de «Style animolier» // Arts Asiaticues. 1992. T. XLVII.

Yeets W.P. The Horse: A Factor in Early Chinese History // ESA. 1934. IX.

Д.Г. Савинов

Д.Г. Савинов