П.П. Азбелев. Древние кыргызы. Очерки истории и археологии.

назад | оглавление | далее

Глава V. Эпоха, которой не было:

енисейские кыргызы на рубеже тысячелетий.

V.5. К вопросу о культурогенезе киданей. (частично публиковалось в отдельной заметке)

Как уже было сказано, недостаток материала уводит любые поиски прототипов ляоских престижных

изделий в область предположений и косвенных аргументов; одновременно возрастает

значимость такого довода, как системность тех или иных процессов. Кроме того,

безусловность ляоских влияний на кыргызов и сомнительность, если не

невозможность, обратного процесса ослабляет остроту вопроса об истоках ляоского

стиля: считать его кыргызским по происхождению просто нелепо. Наконец,

известно, что морфологической основой престижных ляоских изделий был предметный

комплекс катандинского этапа, а их специфика среди прочих вариантов этого

комплекса во многом обусловлена китайским влиянием на киданей. Между тем вопрос

о культурогенезе киданей должен быть рассмотрен — главным образом потому, что в

археологической литературе появился весьма необычный взгляд, согласно которому

стиль оформления копёнских и тюхтятских находок имеет не ляоское и не

кыргызское, а уйгурское происхождение. Эта позиция высказана Ю.С. Худяковым,

который увязал с уйгурами не только копёно-тюхтятский стиль, но и погребения по

обряду ингумации со шкурой коня (Худяков 1983; 1992). Если это предположение

соответствует действительности, то возникает необходимость радикально

пересмотреть представления обо всём историко-культурном процессе на Саяно-Алтае

и в Центральной Азии в конце I тыс.н.э.: получается, что не кыргызы и не

кидани, а уйгуры были источником самого яркого и своеобразного стиля

древнетюркского декора; получается, что именно уйгуры оказали основное

воздействие на культуру кимако-кыпчакского объединения; что кыргызо-уйгурская

вражда сопровождалась активным усвоением уйгурских традиций кыргызами и

постоянным присутствием уйгуров среди высшей кыргызской аристократии.

Неудивительно, что позиция Ю.С. Худякова была воспринята специалистами

сдержанно; её упоминают, не соглашаясь и не вступая в дискуссию — видимо,

опасаясь получить в ответ критику того же сорта, какую Ю.С. Худяков обрушивает,

например, на Кызласова — агрессивную и абсолютно неконструктивную. Но раз уж

позиция Ю.С. Худякова столь существенно расходится со многими весьма корректными

и очевидными выводами других исследователей, её нужно разобрать внимательно.

Не занимаясь вопросами хронологии, Ю.С. Худяков следует традиционному

взгляду на датировки, выработанному ещё С.В. Киселёвым, и настаивает на

датировании чаатасов VI-VIII вв., а возможность их строительства в IX-X вв.,

соответственно, отрицает. Поскольку местных корней копёнский стиль декора не

имеет, постольку перед Ю.С. Худяковым встаёт тот же вопрос, что и перед

Киселёвым: откуда взялся новый стиль? С.В. Киселёв решал его ссылкой на связи

енисейских кыргызов с Китаем, что имело некоторый смысл, так как китайские

элементы в этом стиле декора, безусловно, присутствуют. Ю.С. Худяков же

предложил ссылку на уйгуров. “Возможно, некоторые украшения сбруи и наборного

пояса, золотая и серебряная посуда из Тюхтятского клада, Ржаного, Копёнского

чаатаса и могильника Над Поляной есть результат военного грабежа кыргызами

уйгуров” — пишет автор (Худяков, Нестеров 1984: 141). При этом не разъясняется,

почему “уйгурский” стиль получил столь широкое распространение у злейших

врагов, как вышло, что кыргызы усвоили декор трофеев и стали воспроизводить его

на собственных изделиях в таких количествах, что на какое-то время он определил

специфику декоративно-прикладного искусства.

Ю.С. Худяков предлагает и более интересные, далеко идущие определения.

Комментируя публикацию материалов могильника Ник-Хая с погребениями со шкурой

коня, он пишет: “особенности погребального обряда и канонические мотивы в

орнаментике позволяют предполагать пришлое происхождение оставившего их

населения. Погребения ... со шкурой коня известны ... в Минусинской котловине,

в пределах узкой локальной зоны на левобережье Енисея, между устьями рек Тесь и

Ерба. Широкое распространение подобного обряда на весьма отдалённых друг от

друга территориях — в Монголии, в Минусинской котловине, в Западной Сибири, в

Среднем Поволжье, в Венгрии — не позволяет отнести его к определённой

этнической общности. Основные категории инвентаря и орнаментальные мотивы

свидетельствуют в пользу проникновения населения, оставившего погребения

Ник-Хая, с юга, из Центральной Азии. Вероятно, это уйгуры, принявшие в VIII в.

манихейство и дважды в ходе войн 758 и 795 гг. нанесшие жестокие поражения

кыргызам в пределах Минусинской котловины. ... Уйгуры оказали значительное

влияние на кыргызов, в результате среди последних получило некоторое

распространение манихейство” (Худяков, Нестеров 1984: 140-141). Говоря о

распространении манихейства среди кыргызов, автор ссылается на Л.Р.Кызласова,

взгляды которого на сей предмет заслуживают особого разбора; здесь же я ограничусь

сомнением в правомерности подобных воззрений.

Но если Ю.С. Худяков прав, и южносибирские погребения по обряду ингумации

со шкурой коня принадлежат уйгурам, то выходит, что именно уйгуры были

погребены и в центральных могилах Копёнского чаатаса. Бугровщик Селенга

рассказывал заезжим академикам, что в этих могилах ему встречались “остовы”

людей и конские черепа (именно черепа, а не целые “остовы”), обложенные

каменными плитами, то есть ровно то же самое, что и в погребениях могильника

Ник-Хая. Нет никаких оснований не доверять рассказу Селенги: бугровщик не мог

предвидеть наших научных споров, он просто рассказывал о том, что видел, а если

что и утаивал, то лишь золото и серебро, чтобы не отняли. Очевидная

невозможность погребения уйгуров в центральных копёнских могилах вкупе со

свидетельствами ляоского влияния на кыргызов заставляет отбросить теории

Ю.С. Худякова (и насчёт происхождения обряда минусинских погребений со шкурой

коня, и насчёт орнамента с манихейством) как совершенно негодную. Но вместе с тем

соединение вопроса о ляоском влиянии на кыргызов с проблемой поиска

археологических памятников уйгуров далеко не случайно.

Для поиска корней ляоского (на Енисее копёнского) стиля следует

проследить хотя бы одну связь с более ранними культурами, не относящуюся к

числу китайских элементов киданьского декора. Такая связь существует — это

мотив геральдически сопоставленных животных, нередкий на различных бляхах из

кыргызских и ляоских наборов. Несмотря на очевидную простоту этой композиции,

её появление в ляоском и кыргызском декоре необычно для Центральной и Восточной

Азии — местная традиция ничего такого не предусматривала; симметричные

изображения на передних луках сёдел совсем иные.

В связи с вопросом о ляоских и кыргызских симметричных изображениях следует

обратить особое внимание на необычную сбруйную подвесную бляху с бубенцами из

всаднического погребения в Увгунте (Монголия). Изображение вполне сопоставимо с

рассматриваемой композицией, но сама бляха для Южной Сибири совершенно

уникальна. Д.Г. Савинов, сравнив увгунтскую бляху с известными копёнской и рёлкинской решмами,

пишет, что “налицо эклектичный характер этого изделия, при оформлении которого было использовано наследие различных традиций.

Сочетание их в одном предмете могло произойти не ранее середины IX в.”. По

мнению Д.Г. Савинова, человек, погребённый в увгунтском кургане, “принадлежал к

привилегированной группе населения, обитавшего здесь (на реке Толе в Монголии,

— П.А.) после падения Уйгурского каганата и широкого расселения енисейских

кыргызов, овладевших Северной Монголией”

(Кляшторный, Савинов, Шкода 1990: 9, 10).

Не оспаривая общей датировки и интерпретации памятника, следует пересмотреть вывод об эклектичности увгунтской бляхи,

а также систему аналогий. Копёнская и рёлкинская бляхи сопоставимы с увгунтской разве что по факту подвешивания к сбруйному ремню

и нестандартности контура, то есть можно говорить лишь о принадлежности сравниваемых блях к

разным типам одной категории инвентаря; но по всем прочим признакам они не могут считаться аналогичными.

Копёнская бляха представляет собой листовидную ажурную решму,

отличающуюся действительно необычным обрамлением — двумя опущенными головками хищников по сторонам от основной бляхи.

Очевидно, что трёхчастность нижнего края подвески в этом случае вторична,

это результат переосмысления стандартной листовидной схемы, тогда как увгунтская бляха имеет округлый сверху

и трёхрогий снизу щиток именно как первичную основу типа; по этому признаку и надо искать аналогии.

Увгунтская находка, в отличие от копёнской, вовсе не «эклектична» — наоборот, она стилистически монолитна и имеет серийные аналоги,

позволяющие однозначно определить эту вещь. Она представляет тип пельтовидных лунниц, характерный для восточноевропейских

комплексов I тыс. н. э. Пельты разнообразны функционально и морфологически; наиболее близкие (с отличиями в деталях) аналоги —

например, в Данченах и в Лудзе (соответственно Молдавия и латгалы); изображение противопоставленных крылатых хищников,

очень похожих на увгунтское изображение, есть на морфологически более ранней пельтовидной луннице второй четверти I тыс. из Сквиры (Киевщина);

лунницы той же конструкции, что и увгунтская, появляются в середине I тыс.н.э. на основе местных европейских типов.

Различия между европейскими типами и увгунтской версией — в оформлении петельки для подвешивания, в облике привесок, в декоре и

технологии изготовления — существенны для типологии пельт, но не отменяют главного: принадлежность вещи к определённой категории налицо.

Место увгунтской находки (точнее, её ближайших прототипов) в эволюционном ряду пельтовидных лунниц устанавливается совершенно определённо —

она очень поздняя (ср.: Каргопольцев, Бажан, 1993), что в целом не противоречит датировке памятника,

предложенной публикаторами по иным датирующим обстоятельствам

(в той же могиле найден золотой брактеат с византийской монеты второй половины VII — первой половины VIII вв.,

изготовленный, по мнению В.Г. Шкоды, в одной из согдийских колоний; на нём имеется исследованная С.Г. Кляшторным

уйгурская надпись с палеографическими особенностями IX-X вв.).

Копия стандартного восточноевропейского типа лунниц и брактеат — вероятные

свидетельства связи устроителей увгунтского погребения с согдийцами —

источником многих импортов в Центральной Азии. Меридиональная ориентация могилы

связывает её не только с погребениями джаргалантинского круга (о чём

справедливо пишет Д.Г. Савинов), но и с орхонскими мемориалами уйгурской группы;

учитывая уйгурскую надпись на брактеате, следует заключить, что весьма вероятна

уйгурская (в широком смысле) принадлежность погребения в Увгунте. 840 год здесь ни при чём, так

как уйгуры возвращались в Монголию и после этого времени. Вероятная связь

традиции, представленной лунницей-пельтой из увгунтского комплекса, с ляоско-кыргызским мотивом

геральдически сопоставленных животных — подкрепляет

выстраиваемый с некоторой осторожностью выстроить довольно сложный типогенетический ряд (Pис.33).

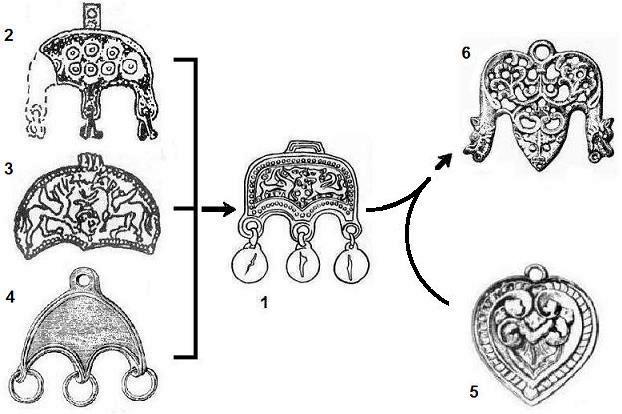

Рис. 33. Прототипы и "наследие" увгунтской лунницы.

1 - Увгунт (Монголия); 2 - Данчены (Молдавия); 3 - Сквира (Украина); 4 - Лудза (Латвия);

5 - Бея, 6 - Копёнский чаатас (Минусинская котловина).

Масштаб разный.

Система связей, представленная на (Pис.33), раскрывает возможный механизм

трансформации типа. Восточноевропейская традиция, представленная увгунтской

находкой, прямых соответствий в иных азиатских культурах, кажется, не имеет, но

композиция декора представлена на наременных бляхах. Связь между декором и

формой, как это часто бывает при заимствованиях, распалась. На Енисее

геральдически сопоставленные стоящие животные обычно грубо воспроизводят

ляоский прототип. Копёнская бляха, предложенная Д.Г. Савиновым как аналог

увгунтской, представляет собой композитный вариант сердцевидной решмы (ср.

оформление петли и верхнего края бляхи). Если сравнение копёнской и

увгунтской блях по трёхчастной нижней зоне в какой-то степени и оправдано, то

опять же не напрямую: может быть, трёхчастные композиции как-то ассоциировались с симметричностью

изображения, и при дополнении сердцевидной копёнской решмы головками хищников вещь

подогнали по контуру под совершенно иной тип. Тогда можно теоретически допустить, что пельты

воспроизводились и в ляоской традиции, просто нам они неизвестны. Правда, на

пельтах изображены сенмурвы, а у киданей и кыргызов — козлики, что несколько

ослабляет и без того слишком сложную систему типогенеза, так что от какого-либо

использования копёнско-увгунтского сопоставления пока лучше воздержаться.

Прямой аналогии здесь нет, есть лишь вероятная многоэтапная преемственность,

включающая распад пельтовидной композиции, смену состава образов, используемых в декоре,

и воспроизведение трёхрогой композиции в копёнской бляхе из местных элементов.

Недостаток материала ощущается в данном случае очень остро; если же

предложенное построение верно, то открывается возможность говорить об уйгурских

истоках ляоского стиля наременных гарнитуров не только на основе общих

рассуждений и летописных данных о межплеменных отношениях, но и на базе

типогенетических выкладок. Появляется и перспектива поиска уйгурских

погребений, выделяемых по меридиональной ориентации (одного этого признака,

конечно, недостаточно, но в качестве отправного пункта поисков он может

оказаться существенным).

Возможность выведения престижного комплекса ляоской культуры из

уйгурских традиций позволяет усмотреть некую “иронию судьбы” в том, что

кыргызы, осев в Туве, вскоре усвоили престижный комплекс, восходящий к традициям

их застарелых врагов. Возможно ли, чтобы кто-то из кыргызских стариков помнил

уйгурскую традицию и мог распознать её отражение в новомодных ляоских

побрякушках? Вряд ли это существенно, но сама теоретическая возможность такого переплетения традиций примечательна.

Итак, если кыргызский декор копёнского стиля и связан с уйгурским, то

лишь через посредство киданей, причём от выхода киданей из-под номинальной

уйгурской власти до их соприкосновения с кыргызами прошло более восьмидесяти

лет. Если кто-то из уйгуров и трактовал стилизованные изображения цветков

лотоса как образ “пламенеющей жемчужины” (эту трактовку предлагает Ю.С. Худяков),

то в течение жизни трёх-четырёх поколений и двух этапов заимствования — от

центральноазиатских уйгуров к киданям и от дальневосточных киданей к енисейским

кыргызам — “идеологическая нагрузка” декора была, конечно, напрочь утрачена.

Вообще следует отметить, что изображений пламени на древней и средневековой

восточной торевтике нет; то, что археологи именуют “пламевидным завитком” —

лишь современный описательный ассоциативный образ, и навязывать его элементам

древнего декора по меньшей мере некорректно.

В купольных гробницах Восточной Ляо встречаются “стремена, удила с

псалиями, округлые тройники, которые являются обычными для погребений кыргызов”

(Длужневская 199.: 10); иными словами, автор не исключает обратного влияния

кыргызов на киданей. Однако все указанные типы

характерны для центральноазиатских памятников катандинского круга, причём не

ранних (VII-VIII вв.), а поздних (VIII-IX вв.). Считать эти типы

специфически кыргызскими неверно: как было показано выше (IV.8), они распространялись по Саяно-Алтаю ещё тогда, когда ни о каком кыргызском влиянии на

другие народы и речи быть не могло.

Оправданно предположить, что указанные типы заимствованы киданями от уйгуров

или других центральноазиатских носителей катандинских форм. В сущности, типогенетическая схема, построенная вокруг увгунтской пельтовидной

лунницы, лишь повторяет процессы, прослеживаемые по истории других, более распространённых типов.

Стремена с прорезными подножками часто называют специально

кыргызским типом и порой — как в случае с киданями — расценивают как

свидетельство кыргызского влияния. Между тем прорезные подножки стремян как

таковые появились впервые не в кыргызской культуре и вообще не в Азии, а в

поволжских культурах, соотносимых с ранними болгарами и хазарами (Рис.43).

Система прорезей в хазаро-болгарской традиции не идентична южносибирской, она

находится в полном соответствии с распространённой в Восточной Европе

“рассыпанной” версией прорезей геральдических изделий; это и неудивительно,

ведь уже не раз говорилось о явственном стремлении древних мастеров к

унификации стиля декора в рамках общей традиции. Нигде более эта система

прорезей, перешедшая и на подножки стремян, не зафиксирована. Как и когда

данный тип подножек был воспринят южносибирскими племенами — совершенно особый

вопрос; нужно отметить главное: азиатские системы прорезей на подножках

гипертрофированы и явно вторичны по сравнению с восточноевропейскими, а

восточноевропейские появились в результате расширения области применения

позднегеральдического ажурного декора. Следовательно, считать стремена

прорезными подножками специфически кыргызским типом нельзя, и обратного влияния

кыргызов на киданей они никоим образом не доказывают. Данная традиция

зародилась в Восточной Европе, может быть, конкретно в Поволжье, и поэтапно

распространилась на восток — и к киданям, и к кыргызам.

Рис.43. Стремена с прорезными подножками в Восточной Европе и в Южной Сибири.

Уздечные принадлежности (удила и псалии) — также указывают

как свидетельство кыргызского влияния на киданей. Уже говорилось о том, что

морфологической основой в обоих случаях явилась катандинская традиция, и общая

схема (S-образные стержневые псалии со скобой и удила с дополнительными

кольцами) определяется общим происхождением. Особенности узды рассматриваемого

этапа определяются такими признаками, как 8-образные окончания грызл,

“сапожковое” окончание псалиев снизу и их оформление миниатюрной головкой

барана сверху, уплощение скоб и усложнение их контура. Эти признаки и

рассматриваются ниже; что же касается мелких деталей декора, то они, как и вся

орнаментика, безусловно ляоского происхождения.

Первые раннесредневековые скобчатые псалии (вместо двудырчатых) в Южной

Сибири найдены в Кудыргинском могильнике — это близкое воспроизведение раннего

восточноевропейского типа гуннского периода. Усвоение скобчатого крепления для

телеских племён облегчалось, вероятно, тем, что архетипичная для них

пазырыкская традиция предусматривала жёсткое вильчатое крепление ремня к

двудырчатому псалию. Ранние варианты “сапожкового” оформления окончаний псалиев

также известны в Восточной Европе, в тех же культурных комплексах, что и

стремена с прорезными подножками (Рис. 44). Вопрос о происхождении обычая

украшать псалии головками баранов должен рассматриваться особо.

Рис.44. Псалии с сапожковым завершением в Восточной Европе и в Южной Сибири.

Таким образом, уздечные комплекты также не служат индикатором

кыргызского влияния на кого-либо — это “пластовые”, сквозные культурные

явления, которые сами по себе мало что могут доказать, кроме реальности общего

потока восточноевропейских влияний на азиатские культуры в VIII — начале IX

веков.

Сбруйные тройники, или распределители ремней — широчайше

распространённая категория инвентаря. В рассматриваемый период сосуществуют два

типа тройников: округлые и Т-образные, причём вторые служат скорее не распределителями

ремней, а просто укрепляющими накладками на сшитые ремни. Декор кыргызских

тройников либо примитивен (вплоть до полного отсутствия), либо выдержан в

ляоском стиле — изделия украшались различными версиями стилизации цветка

лотоса, завитками флористического орнамента или симметричными фигурками

козликов, причём нижняя лопасть бывает украшена третьей фигуркой, повторяющей

одну из основных — явно вторичная версия, один из типологических рудиментов

ляоской традиции в кыргызской культуре (Рис.45). Что же касается

морфологической основы, то у округлых и Т-образных тройников она в конечном

счёте едина; типогенез в данном случае прослеживается достаточно ясно.

Рис.45. Типогенез сбруйных тройников.

Исходным пунктом типогенеза явилась ситуация, неизбежная при

формировании любого компонента конской сбруи — соединение трёх ремней,

осуществляемое с помощью соединительного кольца или округлого тройника,

представляющего собой то же кольцо, но с заполненным просветом. На западе

степей в этом случае использовались длинные пластинчатые обоймы (Рис.45).

Простым усовершенствованием явилось сращивание обойм с округлым

распределителем, причём обоймы, превратившиеся уже в лопасти тройника,

первоначально располагались под углом примерно 120° друг к другу и оформлялись в соответствии с местной традицией

декора (Рис.45). В центре получавшейся “звезды” помещалась розетка,

воспроизводящая декор округлого тройника. Видимо, практически одновременно

появился и Т-образный вариант типа, специфицированный для случаев перпендикулярного

примыкания ремня к ремню — ранние Т-образные тройники совершенно повторяют

“звездовидные” с отличием во взаиморасположении лопастей (Рис.45). Эти жёсткие

тройники уже обеспечивали необходимую прочность крепления ремней и без

исходного соединительного кольца, а потому превращались в накладки. Сложение

типа завершилось примерно к VIII веку, и он, наряду с другими сбруйными типами

того времени, распространялся из Приуралья на Восток, где из ранних форм

представлены лишь округлые тройники, а длиннопластинчатые обоймы-наконечники

существовали только в предтюркскую эпоху в инородных и инокультурных комплексах

(например, в Балыктыюле), а до того — в хуннских памятниках. Более поздние

формы уже сплошь Т-образны и различаются в деталях, обусловленных конкретным

культурным контекстом (Рис.45). Рудиментарная выпуклость на перекрестиях

Т-образных тройников то воспроизводится, то заменяется плоским декоративным

элементом. В ляоской традиции начинается украшение тройников изображениями

животных, перенятое затем и кыргызами. “Звездовидное” схождение ремней

по-прежнему обеспечивается округлыми тройниками, а перпендикулярное —

Т-образными. Обе разновидности сосуществуют практически во всех азиатских

культурах.

В том же ряду следует рассматривать и так называемые коленчатые кинжалы. [ . . . ]

Таким образом, типы, приводимые в качестве аргумента обратного влияния

кыргызов на киданей, были не специфически кыргызскими, а широко

распространёнными, не имеющими значения этнокультурных индикаторов. Учитывая,

что прототипы сложились на западе степей примерно к VIII веку, следует

заключить, что появление соответствующих изделий у киданей следует связывать с

уйгурской гегемонией в степи. Данное обстоятельство подразумевает наличие этих

типов и в практически неизвестной материальной культуре уйгуров.

Итак, подробное рассмотрение вопросов, связанных с отдельными аспектами

культурогенеза киданей Восточной Ляо, приводит к чрезвычайно важному выводу. В

VIII-IX вв. срединноазиатские культуры испытывали существенное влияние культур

Поволжья и Приуралья. Кроме указанных выше типогенетических рядов, этот вывод

подтверждается серией случайных находок в Южной Сибири (Рис.46):

это и литые имитации составных хазарских «самоварчиков» (напр., ГЭ ОАВЕС 5531/1923),

и бронзовые округлые ажурные амулеты «аланского» типа (напр., ГЭ ОАВЕС 5531/1932-1934),

и воспроизводившиеся затем в Сибири вплоть до этнографической современности,

и мелкие наконечники ремешков с «карикатурными» изображениями лица (ГЭ ОАВЕС 1126/428, 1133/152-153) и т.д.

О последних нужно сказать особо; не исключено, что их появление следует

связывать со случайным совпадением

одной из восточноевропейских систем прорезей на геральдических бляхах со

схемой человеческого лица; как уже говорилось, иногда такое чисто случайное

сходство явно обыгрывалось мастерами, незнакомыми с архетипом, и позднейшие

наконечники с рельефным изображением лиц, может быть, идут именно от этих

бляшек (хотя этот вопрос требует отдельного внимательного разбора,

ведь сама по себе традиция украшать бляхи "масками" фиксируется и в более ранних южносибирских материалах).

Кроме того, внезапно распространившиеся по всей Южной Сибири

лировидные подвески (иные сибироведы пытаются выводить их из костяных блоков

для чумбура) — воспроизводят составные хазарские поясные подвески, особенно

показательны совпадения некоторых деталей (Рис.46). Столь серийные параллели не

могут происходить от инфильтрационного проникновения отдельных типов.

Несомненно, имело место комплексное проникновение западностепных традиций на

восток, связанное, конечно, с движением людей.

Рис.46. Сибирские типы восточноевропейского происхождения в конце VIII — начале IX вв..

Одним из факторов, возможно, стимулировавших переселения отдельных групп

кочевников, могло быть принятие хазарским каганом Буланом иудаизма (730 г.) и

окончательное утверждение этой конфессии в качестве официальной веры в пору

реформ Обадии в конце VIII — начале IX века.

Последствием этих мероприятий стал раскол в Хазарском каганате и местные

мятежи, при разгроме которых отдельные роды и целые племена искали спасения в

бегстве. Сибирские и центральноазиатские находки показывают, что одним из

направлений “разлёта осколков” — если не основным — было восточное. Западные

источники его, естественно, не фиксируют, зато там говорится о переселениях на

территориях, известных авторам хроник; конечно, на неизвестных землях

происходило то же самое. На востоке у переселенцев была лишь одна возможность выжить

— договориться с местными ханами о приёме на службу. Естественно предполагать,

что такие группы оседали и у карлуков, и у уйгуров, и у кыргызов, причём

кыргызам на рубеже VIII/IX вв. пополнение войска требовалось как никогда.

Разброс ранних аналогий показывает, что группы мигрантов из Европы были смешанными,

и находки изделий западных типов имеют лишь хронологическое и типогенетическое значение,

но не позволяют искать хазарские или, например, болгарские группы где-нибудь на Енисее или на Оби.

Следует обратить внимание на одно интересное и необычное обстоятельство: западные типы не только были усвоены

центральноазиатскими степняками — они стали престижными, знаковыми вещами,

какие обычно маркируют не только распространение моды, но и политическое внияние.

Что за этим стоит — отдельный и весьма интересный вопрос.

назад | оглавление | наверх | далее

|