|

I. Круглая пластика. ^

|

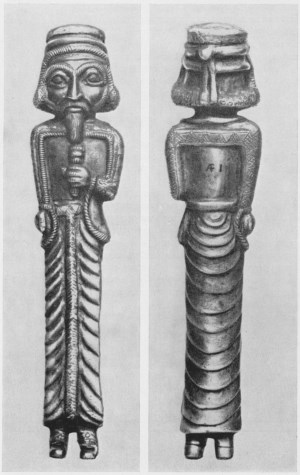

^ 1. СЕРЕБРЯНАЯ СТАТУЭТКА, Высота 14,8; вес 387,0 (открыть в новом окне; см. также на цветной вклейке).

Из кол. А. Каннингэма (Каннингэм 1881, с. 153, табл. XI) Толстой — Кондаков 1890, с. 10, рис. 10; Голдмэн 1964, с. 164-165, табл. XLII, 1; Барнет 1968, с. 39, табл. VII, 4.

О. Дальтон относил статуэтку к началу V в. до н.э., опираясь на особенности костюма. Одеяние, характерное для высшей персидской знати (об особенностях покроя см.: Бек 1972), позволяет датировать вещь только широко — от первой половины V в. до второй половины IV в. до н.э. Отмеченные Б. Голдмэном архаические черты (непропорционально большая голова, короткие руки и длинные ноги; уплощенная и жёсткая моделировка; оцепенелость позы — Голдмэн 1964. с. 164), вероятно, дают право ограничить датировку V в. до н.э. Свободные широкие рукава изображены уплощённо и выглядят как полы короткого кафтана.

Нанесённые гравировкой на верхнем обруче тиары ступенчатые зубцы позволили О. Дальтону определить статуэтку 1 как изображение ахеменидского царя (ср.: Галл 1974, табл. 33-35; Кальмейер 1977). Плохо обоснована попытка Р. Барнета доказать, что статуэтка изображает Кира II (Барнет 1968, с. 38-39).

Р.М. Гиршман, видимо, прав: в руке «царственного жреца» скорее изображён не барсом (пучок священных прутьев), а цветок (Гиршман 1963, с. 246; ср. с 38).

|

^ 2. ЗОЛОТАЯ СТАТУЭТКА, часть лба. Удлинённое лицо искусно моделировано, нос небольшой и прямой, тщательно проработаны веки (зрачок не обозначен) и скулы. Нижняя часть лица закрыта повязкой, соединённой с кирбасием, — видны только усы. Подпоясанный кафтан, доходящий до колен (выше пояса — орнаментирован, ниже пояса лежит дугообразными горизонтальными складками), виден только спереди, там, где осталось не запахнутым накинутое на плечи длинное одеяние со свободно висящими пустыми рукавами (кандис); полы кандиса отделаны широкой декоративной полосой (мехом?). В правой руке, прижатой к груди, — пучок коротких прутьев (или цветок), левая рука скрыта кандисом. Ноги не показаны (фигурка заканчивается внизу неровной плоскостью). Высота 5,6; вес 37,6.

|

^ 2а. ТО ЖЕ; Высота 5,3; вес 33,5.

Обе статуэтки изображают мага (повязка, закрывающая рот; пучок прутьев — барсом или цветок в правой руке; типично ахеменидско-мидийские кирбасий и кандис). Для изготовления статуэтки 2а моделью послужило изделие ахеменидского мастера (ср. 2), не все детали которого были понятны ремесленнику, изготовлявшему статуэтку 2а (ср. различия в гравированных деталях и, в особенности, изображение бороды по повязке). Если 2а выполнен в древности (а не равалпиндскими антикварами), то «провинциальным» мастером по «столичной» модели (и, возможно, значительно позднее статуэтки 2).

О. Дальтону были известны ещё три статуэтки, близкие к описанным: 1) серебряная статуэтка с цветком лотоса из Берлинского музея (Зарре 1925, с. 19, табл. 43); 2) золотая статуэтка, найденная в Киликии в 1920 г. (хранится в частной коллекции в США); 3) почти точно повторяющая 2 и 2а золотая статуэтка в Индийском музее (Саут-Кенсингтон) — возможно, она также или принадлежит кладу, или является работой равалпиндских антикваров, так как она происходит из коллекции генерал-майора Пирса, много лет служившего в Индии и умершего в 1897 г.

|

^ 3. СЕРЕБРЯНАЯ СТАТУЭТКА, Высота 8,9; вес 128,5.

Несомненно, один из персонажей какой-то композиции (и явно — не центральный). О. Дальтон датировал эту фигурку IV в. до н.э., видя в ней эллинистическое влияние; не исключена и более поздняя дата (в рамках общей датировки клада).

|

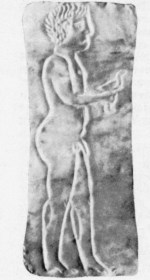

^ 4. СЕРЕБРЯНАЯ СТАТУЭТКА, Высота 29,2; вес 183,2. (открыть в новом окне; см. также на цветной вклейке).

Из кол. А. Каннингэма (Каннингэм 1881, с. 155, табл. XIII, 3). Барнет 1968, табл. III, 2; Кузьмина 1976а.

О. Дальтон датировал статуэтку V в. до н.э., сопоставляя с ручками греческих зеркал (около 500 г. до н.э.) — уменьшенными копиями куросов, отмечал «варварские» черты и допускал, что фигурка могла быть изготовлена в Иране (ср.: Рихтер 1970); по аналогии с пластиной 86 предполагал, что в руках юноши были птицы и что он совершает жертвоприношение (возможно, Анахите); но, возможно, в руках юноши были цветы лотоса.

Р. Барнет полагал, что этот курос — из числа предметов, «определённо греческих по стилю», — «с его высокой золотой тиарой, подобающей только богу или царю, должен изображать Аполлона-Митру»; но его изготовление, несмотря на сходство с греческими памятниками конца VI — начала V в. до н.э., следует относить к IV или III в. до н.э. («архаизирующий тип») (Барнет 1968, с. 37, 50).

Е.Е. Кузьмина, назвав курос 4 работой бактрийских мастеров доэллинистической эпохи, не привела серьёзных доказательств в пользу этой атрибуции (см. комментарий к 5 и 6). Полагая, как и Р. Барнет, что курос — это и «эллинизированное изображение Митры», и «идеализированный портрет правителя, представленного в облике бога», Е.Е. Кузьмина сама отмечает, что такая интерпретация покоится «пока на довольно шатких основаниях» (Кузьмина 1976а, с. 31).

|

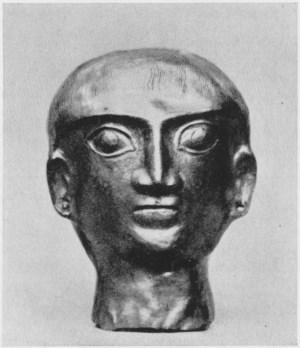

^ 5. ЗОЛОТАЯ ГОЛОВА Высота 11,3; вес 235,47

По сведениям капитана Ф. Бартона, в момент находки клада на голову 5 была надета золотая чаша 20. Барнет 1968, с. 37, табл. IV, 3.

|

^ 6. ЗОЛОТАЯ ГОЛОВКА Высота 2,7; вес 14,3

Барнет 1968, с. 37, табл. IV, 4

Отнеся 5 и 6 к группе «варварских» вещей, О. Дальтон считал, что они могли быть изготовлены в Иране: «Неясно, стремился ли мастер передать определённый этнический тип, но форма головы напоминает круглоголовых обитателей Памира и Припамирья». Он же отмечал сходство с греческими произведениями IV в. до н.э. в разделке волос. Р. Барнет — после риторического вопроса: «А не являются ли они просто бактрийцами?» — отметил, что у персонажей XXV «делегации» на персепольских рельефах (т.е. у бактрийцев) в ушах серьги (Барнет 1968, с. 37); но серьги есть и у представителей некоторых других делегаций — у ливийцев, например. Голова 6 своей условностью наглядно демонстрирует бессмысленность каких-либо «антропологических» заключений по поводу 5 и 6.

Е.Е. Кузьмина полагает, что голова 5 (как и 6) предназначалась для такого же куроса, как фигурка 4 (Кузьмина 1976а, с. 27-29). Размеры головы 5 и пропорции фигурки 4 показывают, что такая статуя была бы высотой не менее 90-100 см и на неё потребовалось бы не менее 20-25 кг золота (при полой фигуре). О. Дальтон полагал, что шея головки 6 могла быть пригнана к сосуду с благовониями (ср. отверстия на темени). Мнение Е.Е. Кузьминой, что 5 и 6 — изделия бактрийских мастеров ахеменидской эпохи, опирается на доводы Р. Барнета и не выглядит убедительным.

Датировка головки 6 может быть несколько более поздней, чем головы 5, но в любом случае можно констатировать их техническую, типологическую и, очевидно, хронологическую близость. Разделка волос, изображение радужной оболочки, развёрнутые на зрителя уши и другие детали показывают, что предметы 5 и 6 выполнены вне русла ахеменидских традиций. Предположительная датировка — вторая половина IV-III в. до н.э. |

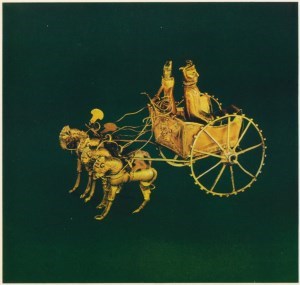

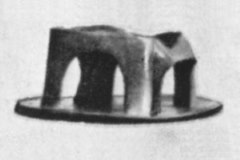

^ 7. МОДЕЛЬ КОЛЕСНИЦЫ, Удила с большими кольцами по бокам; у каждой лошади на груди — мартингал с висящей кистью (показаны чеканом). Ездок и возничий прикреплены к колеснице проволокой, пропущенной через отверстия в дне и согнутой там вдвое. У лошадей только девять ног (из шестнадцати), неполностью сохранились и спицы правого колеса. Длина 18,8; вес 80,67 (см. на цветной вклейке).

Гиршман 1963, с. 248, рис. 301, цв.

|

^ 7а. ТО ЖЕ Длина 8,2; вес 29,7

Каннингэм 1881, с. 154, табл. XII, 8 (воспроизведение с элементами реконструкции: добавлено «колесо», фигурка лошади 8, седок — с головой); ср.: Толстой — Кондаков 1890, с. 15, рис. 9; Дальтон 1964, рис. 21, дополнительная таблица (XLI). Преподнесенная лорду Литтону Л. Каваньяром в 1879 или 1880 г., колесница 7а, оставаясь его собственностью, экспонировалась в Королевском Шотландском музее (Эдинбург). В 1953 г. приобретена Британским музеем у внучки лорда Литтона леди Кобболд, но с утраченной (?) головой седока (ср.: Дальтон 1964, с. XL, рис. 21).

7 и 7а — модели типично ахеменидских колесниц, многочисленные изображения которых засвидетельствованы в парадных рельефах, на монетах и в памятниках глиптики (ср., в частности: Бордмэн 1970, № 928) и совпадают с амударьинскими моделями в мельчайших деталях — вплоть до конфигурации стенок повозки и шипов на поверхности обода, а также разномасштабных изображений возничего и седока, подчёркивающих знатность последнего. Констатируя происхождение персидской колесницы от ассирийских, О. Дальтон отмечает ряд черт, которыми она (в своём сложившемся, модифицированном виде) обогатилась в Восточном Средиземноморье и, в меньшей мере, в Ионии (Дальтон 1964, с. XXXVII-XLIII). Широкая датировка колесницы V-IV вв. до н.э., предложенная О. Дальтоном, вполне оправдана, поскольку нет твёрдых оснований для её сужения (но ср.: Барнет 1968, с. 38).

Ещё А. Каннингэм, издавая колесницу 7а, соединил её с лошадью из своей коллекции (8). Очевидно, она действительно принадлежала к упряжке этой модели. Бесспорные следы упряжи сохранились и на лошади 45, но она не могла входить в упряжку колесницы 7а, так как отличается от 8 размерами и выполнена чеканкой из тонкой золотой пластины. В составе клада имеются ещё две плоские «фигурки» лошадей (46 и 44). Лошадь 46 могла использоваться и как подвеска, но 44 явно принадлежала к какой-то упряжке. При этом 44 и 45 — разных размеров и не могли использоваться вместе. Таким образом, у владельца Амударьинского клада, помимо моделей колесниц 7 и 7а, имелась ещё одна модель, от которой сохранилась только плоская лошадка 45 (с остатками упряжи и обломанного валька), а также, возможно, ещё одна модель, соответствующая пропорциями лошадке 44. В качестве седока (главного персонажа) для модели с лошадкой 44 по размерам вполне подходит плоская фигурка царя 38.

|

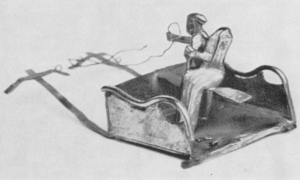

^ 7б. ФИГУРКА НАЕЗДНИКА: Высота 7,4; вес 69

Происхождение: см. 7а; приобретена в 1931 г. у лорда Литтона (БМК, 1931, т. 6, с. 17, табл. 12а). Каннингэм 1881, с. 154, табл. XIII, 1, 2; Толстой — Кондаков 1889, с. 53, рис. 39; Дальтон 1964, дополнительная таблица (XLI). Бесспорно ахеменидская по костюму, орнаментации, а также по манере исполнения, фигурка может быть датирована только широко — V-IV вв. до н.э.

|

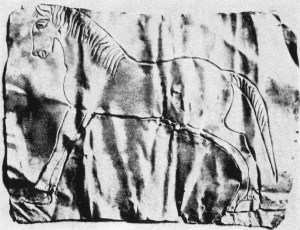

^ 8. ФИГУРКА ЛОШАДИ Длина 4,3; вес 6,02

Из кол. А. Каннингэма (Каннингэм 1881, с. 154, №8, табл. XII).

Была использована А. Каннингэмом для «реконструкции» колесницы 7а и, возможно, принадлежит к её упряжке (см. выше, 7 и 7а).

|

^ 9. ГОЛОВА ЛОШАДИ, Длина 3,1; вес 43,15.

Из кол. А. Каннингэма (Каннингэм 1881, с. 155, табл. XIII, 4).

По сведениям А. Каннингэма, статуэтка была найдена целой (с всадником), но затем, при дележе сокровища, её разрезали на части; она имела в длину около 6 дюймов, т.е. примерно 15 см.

|

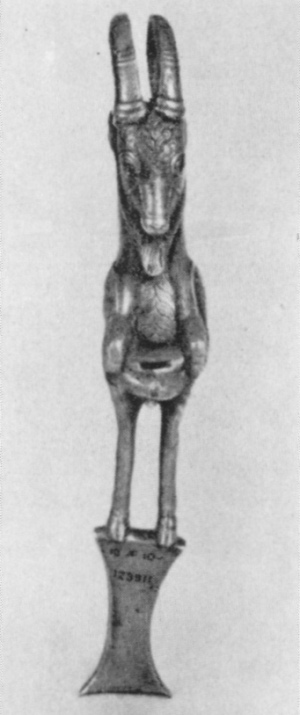

^ 10. СЕРЕБРЯНАЯ РУЧКА сосуда, местами позолоченная, в виде стоящего на задних ногах дикого козла. Передние ноги подогнуты и опираются на изогнутую пластинку, крепившуюся к венчику, задние — на крепившуюся к тулову сосуда позолоченную пластину с дуговидными вырезами по бокам (украшена с наружной стороны гравированной пальметтой). Шерсть показана позолотой и гравировкой: широкой полосой — на спине и на груди, дуговидными полосами — на плечах, тесно расположенными и симметрично повторяющимися прядями — на лбу. Рога, также позолоченные, разделены на шесть частей поперечными рельефными поясами. В низком рельефе выполнены позолоченные круги на бёдрах; на передних ногах, выше колен, — каплевидные позолоченные узоры с разделёнными концами. Уши, глаза и копыта позолочены. Рёбра показаны серией параллельных борозд на боках. В нижней части тела — прямоугольное отверстие. Длина 21 (открыть в новом окне; см. также на цветной вклейке).

Гиршман 1963, с. 249, рис. 302; Барнет 1968, с. 37-38, табл. IV, 1, 2

Ручка была датирована О. Дальтоном V в. до н.э. и отнесена к числу вещей иранской работы. Широкий круг аналогий, приведённый им, может быть дополнен сопоставлением, например, с ручками амфоры-ритона конца VI-IV в. до н.э., по Р.М. Гиршману (Гиршман 1963, с. 254, рис. 307) и с ручками яйцевидного сосуда из Тегерана VI-V вв. до н.э., по Р.М. Гиршману (Гиршман 1968, с. 255, рис. 308), где головы козлов повёрнуты назад, рёбра и мышцы проработаны гравировкой и у основания ручки — пальметта.

Р. Барнет, «исходя из очертаний греческой пальметты у основания» ручки, предлагал датировать 10 концом IV в. до н.э.

А. Каннингэм приобрёл и опубликовал золотую копию (без большинства деталей, выполненных гравировкой) этой ручки (Каннингэм 1883, с. 260, табл. XXI; ср.: Толстой — Кондаков 1889, с. 129, рис. 111), которая оказалась изделием равалпиндских антикваров.

|

^ 11. ФИГУРКА ОЛЕНЯ Длина 5,5; вес 24,62

Из кол. А. Каннингэма (Каннингэм 1881, с. 155, табл. XV, 6) Толстой — Кондаков 1890, с. 18, рис. 14; Артамонов 1973, с. 206, рис. 271

О. Дальтон датировал эту фигурку V в. до н.э., считая манеру изображения мускулов более архаичной, чем у 10.

|

^ 12. ФИГУРКА ОЛЕНЯ Длина 6,3; вес 58,96

Из кол. А. Каннингэма (Каннингэм 1881, с. 155, табл. XV, 7) Толстой — Кондаков 1890, с. 20, рис. 15; Гиршман 1963, с. 249, рис. 302; Артамонов 1973, с. 206, рис. 272

О. Дальтон датировал эту фигурку V в. до н.э., но не исключена и более поздняя дата. Сходная «разделка» нижней челюсти — см. 24, а также: Смирнов 1909, табл. V, №16.

|

^ 13. БЕГУЩИЙ ОЛЕНЬ, Длина 3,25; вес 8,68

Больший натурализм этой фигурки (ср. 11 и 12) свидетельствует, по О. Дальтону, о более поздней дате — IV в. до н.э. Близкие аналогии — статуэтки бегущих оленей (с выгибом ног в противоположные стороны, как у 13, и на таких же пластинках-подставках) из Сибирской коллекции Эрмитажа, но «натурализм» и условные приёмы изображения мышц и рёбер не являются там взаимоисключающими признаками, а условность общей трактовки нельзя рассматривать как показатель «архаичности» (Артамонов 1973. с. 200, рис. 262, но ср. там же: с. 201, рис. 263). Выгиб передних и задних ног в противоположные стороны (и прикрепление каждой пары ног к небольшой пластинке) засвидетельствованы в Сибирской коллекции не только для фигурок оленей, но и для всадника с луком, кабана и др. (Артамонов 1973, с. 202, рис. 265, 266).

|

^ 14. СЕРЕБРЯНАЯ ГОЛОВА ЛЬВА-ГРИФОНА Длина 3; вес 38, 42

Судя по очертаниям тыльной стороны, возможно, крепился к какой-то изогнутой поверхности (к краю сосуда?).

Широкий круг иконографических параллелей показывает, что для персидского львиного грифона харак- терны рога, отсутствующие у 14. Предположительно — V в. до н.э.

|

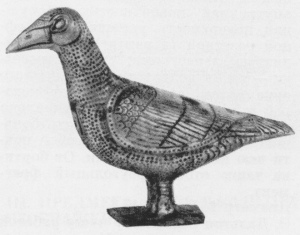

^ 15. СЕРЕБРЯНЫЙ ГУСЬ, Высота 10,7; вес 167,1.

|

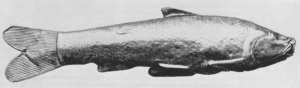

^ 16. ФИГУРКА РЫБЫ, Длина 24,2; вес 370

Из кол. А. Каннингэма (Каннингэм 1881, с. 155-156, табл. XV, 8). Толстой — Кондаков 1890, с. 25, рис. 20. Приведя в качестве аналогий золотую рыбу из Веттерсфельдского клада и пластину с изображением золотой рыбы (чекан с оборота) из Волковцов, О. Дальтон датировал фигурку V или IV в. до н.э.

|

II. Сосуды. ^

|

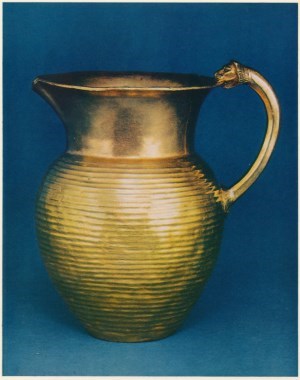

^ 17. КУВШИН. Высота 13; вес 335,45 (см. на цветной вклейке).

Зарре 1925, табл. 46

Львиная головка и гофрированное тело сосуда — характерные для ахеменидского времени признаки, засвидетельствованные как реальными предметами, так и памятниками изобразительного искусства (в первую очередь — дворцовыми рельефами). Аналогии, приведённые О. Дальтоном, могут быть в настоящее время значительно расширены, как и предложенная им датировка — V в. до н.э. Р. Барнет называет как возможную дату VI в. до н.э. (Барнет 1968, с. 37).

|

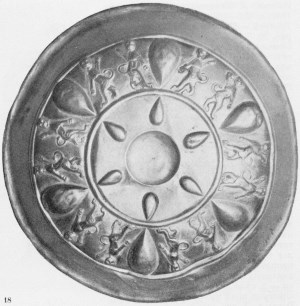

^ 18. ЧАША НЕГЛУБОКАЯ, Диаметр 12,1; вес 73,55

По предположению Э. Херцфельда, эта чаша изготовлена урартскими мастерами, от которых древневосточная художественная традиция — через мидийцев — была унаследована ахеменидским искусством. Полемизируя с Э. Херцфельдом, О. Дальтон сопоставляет геральдических львов с изображениями на ассирийских памятниках, показывая, что львы ассирийского типа встречаются в изобразительном искусстве этого региона до раннеахеменидской эпохи включительно. Отсюда предлагаемая им для чаши датировка — VI в. до н.э. Возможный «посредник» между ассирийскими и ахеменидскими памятниками — мидийское искусство, поэтому для О. Дальтона не исключено, что чаша 18 — мидийской работы.

|

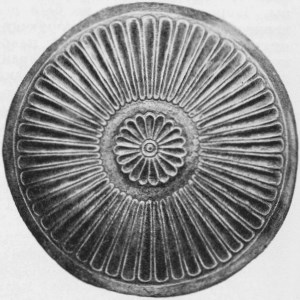

^ 19. СЕРЕБРЯНАЯ ЧАША, Диаметр 14,5; вес 247,3

О. Дальтон считал эту чашу работой персидских мастеров V в. до н.э. Р. Барнет, опираясь на работу Р. Гамильтона, полагает, что чаша 19 может относиться к позднеассирийскому времени и является, таким образом, древнейшей вещью в Амударьинском кладе (Барнет 1968, с. 36; ср.: Гамильтон 1966). Однако опубликованная Г. Гамильтоном чаша и приведённые для неё сопоставления не дают оснований для такого заключения.

|

^ 20. ЧАША, Диаметр 9,9; вес 278,75

По сведениям Ф. Бартона, эта чаша в момент находки клада была надета на золотую голову 5.

|

^ 21. ЧАША, Диаметр 16,3; вес 297,67

|

^ III. Предметы с рельефными изображениями. ^

|

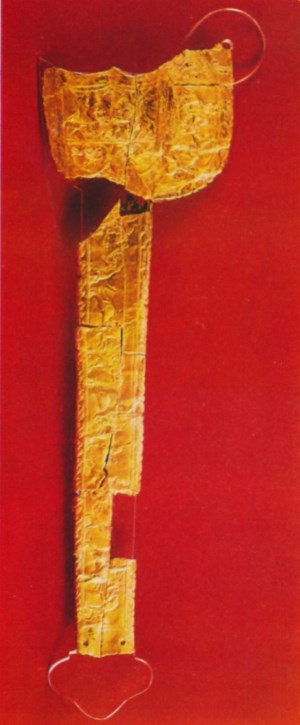

^ 22. ОБКЛАДКА НОЖЕН КИНЖАЛА Поверхность ножен покрыта рельефными изображениями сцен царской охоты на львов. В главном картуше (на верхнем конце ножен) вверху — стоящий на четырёх лапах лев влево с опущенной головой; его пронзают с двух сторон копьями всадники в воинских доспехах и высоких сужающихся кверху головных уборах; кони изображены в галопе, их передние копыта почти соприкасаются; всадники изображены геральдически симметрично; вверху, между головами коней, парит в воздухе крылатый диск (на оси симметрии сцены). Зеркально-симметрична и нижняя половина главного картуша, образуемая двумя волютообразными завитками, каждый из которых завершается головой змеи с раскрытой пастью. Два льва — слева и справа — в одинаковых позах, но зеркально, на задних лапах, обращены к внешнему краю ножен, но голова повёрнута назад, к голове змеи, которой завершается волютообразный завиток; поднятый вверх хвост льва изогнут буквой S. Поверхность бокового выступа разделена на три «отсека». В большем из «отсеков» (с неправильными очертаниями) — два скачущих всадника (почти строго зеркально-симметрично) пронзают копьями льва, стоящего на задних лапах (лев обращён вправо, а его голова — влево). Под левым всадником — малый «отсек», занятый изображением поверженного и распростёртого льва. Третий «отсек» (в верхней части бокового выступа) имеет треугольные очертания; в нём — лев, стоящий на задних лапах вправо (голова повёрнута назад). На длинном и узком участке ножен пять раз повторено изображение царственного всадника, скачущего вправо и стреляющего из лука в стоящего перед ним на задних лапах льва — также симметричная композиция: её осью является стрела, вертикально торчащая в голове третьего льва. Ножны обрамлены по контуру волютообразной «плетёнкой», вокруг фигурного картуша на широкой части — орнаментальной полосой из «сердечек»; внутренняя рамка (вдоль «плетёнки»), а также границы между сценами обозначены узкой рельефной полоской, разделанной в «ёлочку» или косыми насечками. На тыльной стороне ножен (у устья узкой части) — накладная вертикальная петля-скоба, через которую проходил ремешок; другая петля для подвешивания кинжала должна была находиться на верхней закруглённой части бокового выступа ножен (это место утрачено). Отсутствует и бутероль, вероятно, имевшая очертания треугольника со скруглёнными углами; сами ножны были, видимо, деревянными. Обкладка ножен — уже после находки клада — была разрезана на части: сохранилось семь фрагментов, остальные (три или четыре) утрачены. Длина 27,6; вес 596,5. (см. на цветной вклейке, внизу)

Гиршман 1963, с. 91 рис. 118; Барнет 1962, с. 78-80, табл. III; Барнет 1968, табл. VI.

Убедительно опровергнув сомнения в подлинности ножен, О. Дальтон рассматривает два варианта наследования древневосточных (или узко ассирийских) традиций иранцами на Ближнем Востоке: индийцами непосредственно или, как это предполагает Э. Херцфельд, через Урарту. Тиары всадников, действительно, напоминают ассирийские, но их костюм — несомненно мидийский (или ахеменидский). И сама форма ножен, восходящая типологически к таким ранним памятникам, как золотые ножны из Келермеса и «Литого кургана», и даже фигурный картуш в широкой части ножен характерны именно для мидийско-ахеменидского мира в целом; нет оснований датировать предмет узко — периодом до возникновения державы Ахеменидов. Отсюда предложенная О. Дальтоном дата: VI в. до н.э. Р. Барнет выдвинул более раннюю дату ножен (конец VII — середина VI в. до н.э.) и предположение, что изображенный на ножнах «царственный охотник» — сам мидийский царь Астиаг и что ножны могли принадлежать или самому Астиагу, или его зятю Киру (Барнет 1962, с. 76; Барнет 1968, с. 38-39).

|

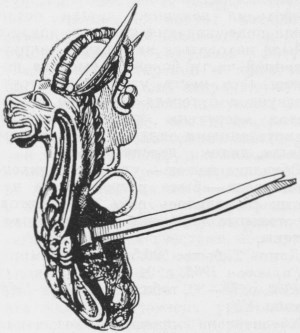

^ 23. ЭГРЕТ с двумя длинными заострёнными выступами с тыльной стороны: выпукло-вогнутая пластина, изображающая лежащего льва-грифона (рельефная чеканка с гравировкой, голова — почти круглая скульптура). Фигура, в целом стилизованная, но сохраняющая «натуралистические» черты. Ноги подогнуты, тело изображено в профиль, но голова с раскрытой пастью развёрнута в фас. По сторонам массивной шеи симметрично расположены поднятые вверх крылья с загнутыми концами. На голове — длинные уши с заострёнными концами и загнутые назад дугою поперечно-рубчатые рога с золотыми шариками на концах (такие же шарики у основания ушей). Хвост изогнут в две петли и заканчивается крупным, заострённым сверху «листом». В нижней части, где переплетаются ноги, эгрет ажурный. Обведённые «бортиком» ячейки для инкрустаций углублены (кружок в сочетании с криволинейными треугольниками — на теле, каплевидные — у основания крыльев). Длина 6,15; вес 12,96. (открыть в новом окне; см. также на цветной вклейке).

Барнет 1968, с. 44-47, табл. VIII, 3; Артамонов 1973, с. 15-16, 189-190, рис. 7.

О. Дальтон, привлекая материалы Северного Причерноморья и Сибирской коллекции Петра I, относил эгрет 23 к «скифским» вещам клада, датируя его V или IV в. до н.э. Совмещение в одном предмете далёких и обычно не сочетающихся принципов и приёмов (мотив «лежащего оленя» и лев-грифон; рельеф и круглая скульптура; подчёркивание «узловых» точек тела и в металле, и инкрустацией; ажурность и объёмность и т.п.) позволяет считать, что эгрет 23 мог быть создан только на стыке эпох и разных художественных традиций. Эрмитажный аграф, обычно сопоставляемый с эгретом 23, не обладает столь разнохарактерными компонентами. М.И. Артамонов, относя бляху-аграф из Эрмитажа к IV в. до н.э., опирался не только на датировку Амударьинского клада О. Дальтоном, но и на сопоставления с пазырыкскими материалами (Артамонов 1973, с. 189-190). Р. Барнет, предлагая значительно более позднюю дату для эгрета 23 — конец III — начало II в. до н.э., определял амударьинский эгрет как «бактрийско-скифский». Хотя отсутствие явных признаков эллинистического влияния и не может считаться решающим для датировки этого предмета, датировку V в. до н.э. следует признать слишком ранней и пока определить её хронологические рамки широко — вторая половина IV-III в. до н.э.

|

^ 24. СЕРЕБРЯНЫЙ ДИСК тур диска обрамлён волнистой «плетёнкой». Поле диска занято тремя сценами охоты: всадник преследует двух оленей (брошенное в них копьё сломалось, олени продолжают бежать), затем — двух диких козлов (копьё также сломано, козлы убегают), и, наконец, он же преследует зайца, целясь в него из лука (третья сцена — по ходу часовой стрелки, две первые — против). Костюм всадника (кирбасий-башлык, подпоясанный короткий кафтан с вертикальной полосой «кружков» спереди на груди, собранные в складки штаны) и убор лошади (коротко подстриженная грива, орнаментированная попона с бахромой, уздечка, завязанный в узел хвост) во всех трёх сценах идентичны; отсутствие у третьего всадника (по сравнению с двумя другими) торчащего из налучья лука подтверждает, что это — три разных эпизода охоты одного персонажа. Тела козлов и оленей проработаны в манере, характерной для других предметов в Амударьинском кладе, — круги и каплевидные фигуры на бёдрах и плечах, подчёркнутые резцом ребра и т.п. Нижние челюсти показаны, как у фигурки 12. Диаметр 9,65; вес 29,11.

А. Каннингэмом была приобретена и опубликована золотая копия этого диска, очевидно, изготовленная равалпиндскими антикварами (по А. Каннингэму, чеканом с оборота) (Каннингэм 1883а, с. 66, табл. VI, Д; ср.: Толстой — Кондаков 1889, с. 128, рис. 110). О. Дальтон приводит широкий круг аналогий как для самой сцены охоты, так и для деталей в облике всадника, и датирует диск IV в. до н.э. Два разных толкования сюжета на диске были предложены E.E. Кузьминой: во-первых, сцена «представляет победу героя над воплощением ночи и символизирует торжество света над тьмой»; во-вторых, запечатлена легенда о происхождении рода бактрийских правителей (и верховных жрецов), сокровищницей которых и являлся Амударьинский клад (Кузьмина 1977б, с. 20; Кузьмина 1977а, с. 54-55). Первый вариант истолкования, исторически слишком абстрактный, остался, по существу, не обоснованным. Второй вариант представляется E.E. Кузьминой более вероятным. Приведя осетинскую (нартскую) легенду о богатыре Хамыце, который преследовал «до самого моря» «небывалого белого зайца», оказавшегося дочерью бога вод и будущей женой Хамыца, E.E. Кузьмина объясняет один из эпизодов композиции на диске («охота на зайца») как «генетическую легенду». Правомочность использования осетинского эпоса для таких далёких сопоставлений неоднократно блестяще подтверждалась. Но в данном случае отсутствуют даже косвенные признаки того, что заяц на диске имеет отношение к подобной «генетической легенде» (не изображена водная стихия, изобразительно не подчёркнута необычность зайца и т.п.). Но, главное, не получает никакого объяснения композиция на диске в целом, так как для двух остальных эпизодов в «генетической легенде» нет места. Вряд ли можно всякое изображение зайца (или охоты на зайца) в иранском искусстве любой эпохи непосредственно связывать именно с этой легендой, если нет каких-либо дополнительных оснований. Вполне можно допустить (но не доказать), что сюжет на диске был «заказан» первоначальным владельцем щита. Но совершенно беспочвенны предположения, что этим владельцем был обязательно представитель царского или правящего рода и что сокровищницей именно этого рода был Амударьинский клад. Утверждения, что владевший диском (и кладом в целом) «правящий род» был бактрийским, а «диск был изделием местных бактрийских мастеров», основываются, по существу, только на данных о месте находки клада. Семантическая интерпретация, построенная на весьма шатком фундаменте, положена E.E. Кузьминой в основу историко-культурной атрибуции диска 24. Такой подход к исследованию вещей клада (с точки зрения методологической) — безусловный шаг назад по сравнению с трудом О. Дальтона.

|

^ 25. КРУГЛАЯ ПЛАСТИНА, Диаметр 9,8; вес 35,59

О. Дальтон полагал, что, возможно, это украшение, нашивавшееся на головной убор, и, приведя ахеменидские аналогии орнаментальным мотивам, а также рассмотрев место орла в ахеменидской символике, датировал пластину V-IV вв. до н.э. Скорее здесь (как и на 33 и 34) изображен не орёл, а сокол (отсутствует характерное оперение на лапах). X. Лушей рассматривал такие изображения как египетский мотив Гора-Сокола, утвердившийся, как и многие другие заимствования, в ахеменидском иконографическом арсенале (Лушей 1972, табл. 69, 1), хотя, видимо, — с новой семантической нагрузкой. Этот сюжет из репертуара ахеменидского «имперского» искусства выполнен здесь явно не в стиле столичных памятников. Намного более широкие по датам, чем рамки клада, аналогии имеет наружный ободок из двойных полуовалов (от начала ахеменидского времени и до первых веков н.э.). Но орнаментальная композиция пластины 25 (центральный медальон, обрамлённый поясом растительного орнамента) сопоставима с относительно поздним кругом памятников: каменные гандхарские медальоны; бронзовый медальон из клада в Мир-Заках (Афганистан, близ Гардеза, — см. Кюрье — Шлюмберже 1953, с. 83-84, табл. VII). Видимо, для пластины 25 не исключена более поздняя, чем у О. Дальтона, датировка — вплоть до конца III в. до н.э.

|

^ 26. АЖУРНЫЙ ДИСК Диаметр 5; вес 3,75.

Этот диск (как и другие предметы ниже), видимо, нашивался на одежды — обыкновение, широко распро- странённое в древности, в том числе и у иранских народов. Завершение крыла головой чудовища, животного или птицы фиксируется на Ближнем Востоке раньше ахеменидской эпохи и широко представлено в скифских памятниках (в том числе сделанных для скифов греками). Предлагавшаяся О. Дальтоном датировка — V в. до н.э., — как для 26, так и для сходных по назначению следующих дисков, возможно, должна быть насколько более поздней.

|

^ 27. ДИСК: Диаметр 2,6; вес 1,23.

|

^ 28. ДИСК: Диаметр 4,75; вес 5,31.

|

^ 29. ДИСК Диаметр 4,2; вес 5,31.

|

^ 30. ТО ЖЕ; Диаметр 4; вес 7,97.

|

^ 31. ДИСК: Диаметр 1,6; вес 0,65.

|

^ 32. ДИСК Диаметр 4,35; вес 4,53.

Ср. голову Бэса, которая изображена на передней стенке модели колесницы 7.

|

^ 33. ДИСК: Диаметр 4,8; вес 5,7.

|

^ 34. ТО ЖЕ; Диаметр 2,25; вес 1,29.

|

^ 35. ДИСК: Диаметр 2,2; вес 0,90.

О. Дальтон датировал этот диск с изображением Ахурамазды (или «царского фарна» — Шахбази 1974) V в. до н.э.

|

^ 36. ДИСК: Диаметр 4,8; вес 5,50.

Этот диск (по О. Дальтону — V в. до н.э.) с плоским контурным изображением включён в данный раздел, поскольку, видимо, имел такое же назначение, что и диски 26-35.

|

^ 37. ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Длина 2,05; вес 1,29.

Из коллекции А. Каннингэма (Каннингэм 1881, с. 135, табл. XV, 4).

Обозначение мышечных узлов на плече и на бедре льва условными кружками, а также гнёзда для инкрустации из накладных перегородок сближают эту пластину с другими предметами клада конца V-IV в. до н.э. (А. Каннингэм определял стиль изображений как «архаический». О. Дальтон пластину не датировал).

|

^ 37а. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Длина 5,8; вес 8,68.

Местонахождение неизвестно. Каннингэм. 1881, с. 185, табл. XV; ср.: Толстой — Кондаков 1889, с. 127-128, рис. 109; Кузьмина 1976б, с. 206, ил. на с. 205 (внизу).

Поскольку О. Дальтон не воспроизводил только те предметы из коллекции А. Каннингэма, которые оказались подделками равалпиндских антикваров, эта пластина попадает под подозрение. Но ряд особенностей изображения (сам сюжет, поза животного, приёмы исполнения деталей и т.п.) указывает на то, что это или древняя вещь, или к А. Каннингэму попала подделка, точно повторяющая подлинник. Предположительная датировка: V — середина IV в. до н.э. Е.Е. Кузьмина удачно сопоставила сюжет этой пластины с сюжетом одной из малоазийских печатей (Бордмэн 1970, №835), но переносить на пластину датировку печати вряд ли можно — совпадают только сюжеты, но характер исполнения различен. Важный признак — изображение нижней челюсти, как на 12 и 24.

|

^ 38. ФИГУРКА ЧЕЛОВЕКА В КОРОНЕ, чатыми зубцами, одеяние украшено рядом «кружков», на ногах — сапоги. Длинные волосы падают тяжёлым валиком на шею. В ухе — круглая серьга-кольцо; гривна на шее. Правую руку держит перед лицом, в левой — цветок (лотоса?). С тыльной стороны — пять петель для крепления. Высота 6,15; вес 3,43.

Из кол. А. Каннингэма (Каннингэм 1881, с. 153, табл. XII, 1) О. Дальтон датировал эту фигурку V в. до н.э. и рассматривал её как изображение ахеменидского царя с цветком лотоса в руке, совершающего жертвоприношение (ср. 1 и 89). Бороды не видно; ср. изображения безбородого царя на одной из серий дариков (Хилл 1922, табл. XXIV, 25). Возможно, являлась частью большой плоскостной композиции, например, изображения выезда царя (в сочетании с 44?). Ср.: ахеменидский царь с цветком в руке, едущий в верблюжьей биге (изображение на печати-цилиндре) (Кальмейер 1974, табл. 10, 1).

|

^ 39. ФИГУРНОЕ УКРАШЕНИЕ Длина 3.35; вес 4,21.

Эта орнаментальная фигура трактовалась О. Дальтоном как голова хищной птицы с клювом, вырастающая из тела змеи, т.е. в «этимологическом» аспекте её иконографии. В ахеменидском «дворцовом» стиле это исходное значение было, очевидно, уже потеряно: фигура использовалась для условного изображения «глаза» даже в архитектурной декорации. Возможная датировка: V-IV вв. до н.э.

|

^ 40. ПУГОВИЦА Диаметр 4,15; вес 10,36.

О. Дальтон датировал пуговицу V в. до н.э. Служила скорее для застёгивания не одежды, а снаряжения из кожи (например, ремней или сбруи).

|

^ 41. ПУГОВИЦА Диаметр 4,15; вес 12,76

Барнет 1968, с. 37, 50, табл. III, 4.

О. Дальтон отметил, что край был подрезан и что ободок из дельфинов «может указывать на греческое влияние», но не датировал эту пуговицу-медальон. Р. Барнет, называя эту голову «рогатой» (?!), относит её к числу «явно греческих по стилю» предметов в кладе и считает, что с её откровенной фронтальностью, типичной для парфян, она «не может быть раньше II-I вв. до н.э.». Судя по разделке волос и ободку из дельфинов, изображение выполнено (по какому-то образцу?) провинциальным мастером эллинистической эпохи (конец IV — III в. до н.э.).

|

^ 41а. ПРЯЖКА-МЕДАЛЬОН Диаметр 6,2; вес 31,5. Местонахождение неизвестно.

Каннингэм 1881, с. 156, табл. XVI, 4.

А. Каннингэм писал, что эта пряжка «должна быть работой какого-то грека на Востоке времени Александра». Наиболее вероятная дата пряжки (если она действительно происходит из клада) — III в. до н.э.

|

^ 42. ПУГОВИЦА Диаметр 4,1; вес 10,75.

Барнет 1968, с. 37.

О. Дальтон, не датируя 42, сопоставил его с головой чудовища, изображённого на рельефной золотой пластине из Чертомлыка (Толстой — Кондаков 1889, с. 150, рис. 128). Занимая такое же место в составе клада, как и аналогичные «пуговицы» 40, 41, 43, эта вещь, бесспорно «варварская», с чуждым ближневосточному кругу образов сюжетом, могла быть выполнена на далёкой периферии скорее эллинистического, чем ахеменидского мира. Её (вместе с другими пуговицами-медальонами) предположительно можно датировать концом IV-III в. до н.э.

|

^ 43. ПОЛУСФЕРИЧЕСКАЯ БЛЯХА Диаметр 4,3; вес 22,34.

|

^ 44. ЛОШАДЬ; Длина 3,6; вес 1,81.

Как уже отмечалось выше (см. 7, 7а), эта фигурка лошади могла входить в ещё один набор модели колесницы, и по пропорциям она хорошо соотносится с фигуркой царя (38), выполненной в таком же одностороннем рельефе.

|

^ 45. ЛОШАДЬ; Длина 5,4: вес 5,18.

Фигурка, как отмечал и О. Дальтон, явно принадлежала к упряжке модели колесницы — ещё одной (и третьей бесспорной) в составе клада (см. 7, 7а).

|

^ 46. ЛОШАДЬ, лошадь входила в упряжку ещё одной модели) или для подвешивания (?). Грива собрана в аккуратный султан между ушей; во рту, как и у 45, отверстие, очевидно, предназначенное для продевания накладных проволочных поводьев (не сохранились). Длина 5,5; вес 9.

О. Дальтон датировал эту фигурку V в. до н.э., сопоставив её с впряжёнными в колесницы лошадьми на персепольских рельефах, которых она напоминает не только более массивным сложением, но и «свободой стиля». Печать с изображением очень близкого по общим очертаниям и по деталям коня, шагающего влево, над которым парит крылатый диск, см.: Бордмэн 1970, №831 (печать, видимо, малоазийской работы).

|

^ 47. ПРОДОЛГОВАТАЯ ПЛАСТИНА Длина 11,1; вес 9,91.

Привлекая широкий круг аналогий, О. Дальтон отнёс эту пластинку к V в. до н.э.

|

IV. Пластины с плоскими контурными изображениями. ^

|

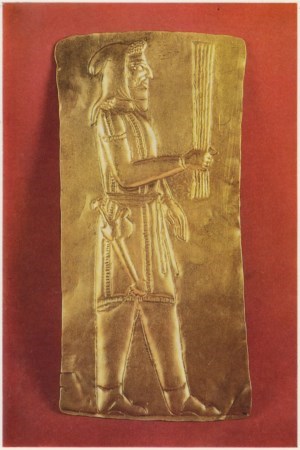

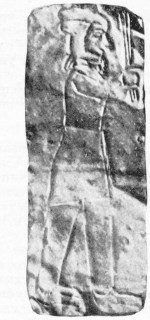

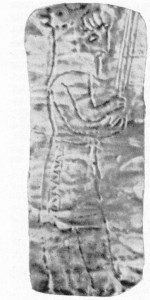

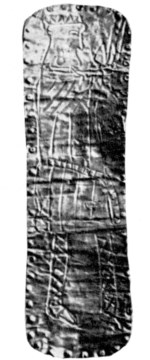

^ 48. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Высота 15; вес 75,6. (см. на цветной вклейке).

Из кол. А. Каннингэма (Каннингэм 1881, с. 153, табл. XIV). Толстой — Кондаков 1889, с. 49, рис. 35; Зарре 1925, табл. 42; Гиршман 1963, с. 84, рис. 109 (цв.); Артамонов 1973, с. 9-10, рис. 4.

Персонажи в таком костюме широко представлены в ахеменидском «дворцовом» искусстве (и на других предметах клада). А. Каннингэм называл персонаж па пластине «магом» или «жрецом»; О. Дальтон допускал, что изображённый, судя по акинаку у пояса, — лицо светское.

Пластина 48 (как и 84) выполнена в рельефе, а не плоская (как остальные и этом разделе), но, несомненно, составляет одну группу с 49-100.

Назначение этих пластин остаётся неустановленным. Они слишком велики, чтобы служить украшением для одежды, и не имеют отверстий или приспособлений для крепления. Исходя из сюжетов изображений, О. Дальтон определял их как вотивные. Эта точка зрения была развита Р.М. Гиршманом в гипотезе о том, что клад — храмовая сокровищница, составившаяся «в течение длительного времени из вотивных приношений верующих» (Гиршман 1963, с. 248-250; ср.: Артамонов 1973, с. 14); дополнительное соображение — некоторые пластины «обнаруживают следы того, что они были некогда согнуты, — возможно, для того, чтобы просунуть в некое вместилище или в нишу в храме» (Барнет 1968, с. 37). Грубость изображений на большинстве пластин, находящаяся в противоречии с ценностью материала, вызывала сомнения в их подлинности. Но столь «расточительное использование золота — именно то, что можно было бы ожидать в области, так богатой этим драгоценным металлом, как Средняя Азия в древности, и само но себе это не обязательно свидетельствует против подлинности пластин» (Дальтон 1964, с. 20). Примитивность исполнения затрудняет атрибуцию многих пластин: такие изображения могли быть выполнены в любую эпоху; не исключено, что, наряду с подлинными, среди них имеются «произведения» равалпиндских антикваров.

|

^ 49. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Длина 19,7; вес 35,35. (открыть в новом окне; см. также на цветной вклейке).

Артамонов 1973, с. 8, рис. 1.

|

^ 50. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЛАСТИНЫ Длина 7,7; вес 21,05.

Гиршман 1963, с. 92, рис. 120 (цв.).

|

^ 51. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Длина 5,75; вес 2,27.

|

^ 52. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Длина 6,55; вес 6,54.

|

^ 53. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 7,1; вес 3,82.

|

^ 54. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 7: вес 4,15.

|

^ 55. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 6,9; вес 4,34.

|

^ 56. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 6,85; вес 4,66.

|

^ 57. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 4,2; вес 1,68.

|

^ 58. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 2,75; вес 0,65.

|

^ 59. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 4,25; вес 3,37.

|

^ 60. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА:

|

^ 61. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 8,3; вес 5,70.

|

^ 62. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 5,2; вес 2.

|

^ 63. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 4,55; вес 2.

|

^ 64. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 8,25; вес 16,65.

|

^ 65. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 22,7; вес, 79, 60.

Гиршман 1963, с. 92. рис. 120 (цв.).

|

^ 66, 67. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Длина 3,9; вес 0,97. (открыть в новом окне).

|

^ 68. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 11,65; вес 39,95.

|

^ 69. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 4,95; вес 3,17.

|

^ 70. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 0,7; вес 4,28. (фото нет; открыть в новом окне изображение из книги М.И. Артамонова).

Артамонов 1973, с. 8, рис. 2.

|

^ 71. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: роды). Кафтан (до колен) украшен рельефными точками (по всему полю) и вертикальной декоративной полосой (спереди). Края пластины обрамлены рельефными точками. Длина 6,7; вес 4,28.

По головному убору и по костюму изображённый отличается от персонажей на других пластинах: это наряд ахеменидского придворного вельможи.

|

^ 72. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 2,3; вес 0,58.

|

^ 73. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 12.7; вес 40,07.

Гиршман 1963, с. 93, рис. 121 (цв.).

|

^ 74. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 6,1; вес 3,11.

|

^ 75. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 4,8; вес 2,85.

|

^ 76. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 6,85; вес 2,59.

|

^ 77. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 8,55; вес 4,92.

|

^ 78. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 5,1; вес 3,69.

Барнет 1968, табл. II, 2 (средняя).

|

^ 79. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 5,8; вес 3,62.

|

^ 80. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 2,6; вес 1,36.

|

^ 81. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 4,15; вес 0,97.

|

^ 82. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 3,65; вес 4,01.

|

^ 83. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 8; вес 5,90.

|

^ 84. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 5,75; вес 8,42.

По О. Дальтону, копьё в правой руке, «молоток» в левой, а горит подвешен слова. Но поскольку видны оба плеча и полы кафтана, тело развёрнуто грудью на зрителя.

|

^ 85. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: предмет. По краям пластины — рамка из выпуклых точек. Изображение весьма нечёткое. Длина 9,6; вес 6,15.

|

^ 86. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 5,35; вес 3,24.

О. Дальтон сопоставил эту пластину с серебряной статуэткой 4, в руках которой, по его мнению, также могла быть птица.

|

^ 87. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 4,7; вес 1,42

Барнет 1968, табл. II, 3 (вторая справа).

|

^ 88. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 4,2; вес 1,16.

|

^ 89. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 4,35; вес 2,40.

Барнет 1968, табл. II, 3 (слева).

О. Дальтон, сопоставляя наряд на этой пластине с 38, считал, что здесь изображена мужская фигура. Однако причёска, черты лица, отсутствие бороды и очертания фигуры спереди не позволяют на этом настаивать. Это же справедливо и для 90 и 91.

|

^ 90. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 7,6; вес 7,54.

|

^ 91. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 4,95, вес 2,46.

|

^ 92. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 5,2; вес 4,54.

Барнет 1968, табл. II, 2 (слева).

|

^ 93. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 4,35; вес 1,49.

Гиршман 1963, с. 92, рис. 120 (цв.).

|

^ 94. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 3,9; вес 1,62.

Гиршман 1963. с. 92, рис. 120 (цв.).

|

^ 95. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА: Длина 3,7; вес 3,88

Гиршман 1963, с. 92, рис. 120 (цв.).

|

^ 96. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Длина 3,1; вес 1,29.

|

^ 97. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Длина 5,6; вес 10,24.

|

^ 98. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Длина 5,6; вес 10,24.

Гиршман 1963, с. 92, рис. 120 (цв.).

|

^ 99. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Длина 12,3; вес 35,54.

Гиршман 1963, с. 93, рис. 121 (цв.).

|

^ 100. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА Длина 1,8; вес 0,71.

|

V. Кольца и резные камни. ^

|

^ 101. ПЕРСТЕНЬ-ПЕЧАТЬ с гладкой стремевидной шинкой (в плане — почти полукруг), плоский в сечении. На круглом щитке — врезанное изображение двух персонажей, играющих в «бабки» (астрагалы); левый персонаж, одетый в хитон, сидит на земле вправо, опёршись прямой правой рукой; справа (в три четверти влево) — обнажённая девушка, стоящая на левом колене 1. [сноска: 1 Обозначение левой и правой стороны всюду, когда это не отмечено специально, даётся по оттиску. Если не отмечено иное, изображение врезанное.] Диаметр щитка 2,3; вес 29,08.

Приобретён в Равалпинди.

По О. Дальтону, на перстне изображены две женщины. Определяя 101 как греческую работу V в. до н.э., он отмечал некоторую неуклюжесть рисунка и допускал, что кольцо было изготовлено в Персии. Р. Барнет называл более широкую дату: V-IV вв. до н.э. (Барнет 1968, с. 50, примеч. 1).

Однако и конфигурация кольца (стремевидных очертаний, близкое к полукругу, плоское в сечении) в сочетании с правильным кругом щитка позволяет датировать перстень самым концом IV-III в. до н.э. (по классификации Дж. Бордмэна — наиболее поздняя стадия развития типа IX — см.: Бордмэн 1970, с. 214, 225).

|

^ 102. ПЕРСТЕНЬ-ПЕЧАТЬ с гладкой стремевидной шинкой подпрямоугольной конфигурации, широкой и плоской в сечении. На слегка овальном щитке — изображение шагающей вправо обнажённой женщины (обозначена грудь) с львиной шкурой, переброшенной через левую руку, и с палицей в правой руке. Диаметр щитка 2,35; вес 22,29.

Приобретён в Равалпинди.

О. Дальтон полагал, что на перстне изображён Геракл, и считал его работой грека, жившего в Персии в V или IV в. до н.э.

Очевидно, на перстне — иллюстрация к мифу о трёхлетнем пребывании Геракла в рабстве у лидийской царицы Омфалы, которая заставляла героя, надев женские одежды, прясть и ткать вместе с её служанками, а (59/60) сама, взяв его палицу и львиную шкуру, издевалась над сыном Зевса. Этот сюжет появляется в греческой глиптике с IV в. до н.э. и широко представлен позднее, но обычно Омфала показана при этом в одеждах и с тяжелой палицей на плече (Бордмэн 1970, с. 224, №635, 766). На перстне 102 дано более упрощённое изобразительное решение, отклоняющееся от традиционного.

Форма шинки и конфигурация щитка позволяют предложить ту же датировку, что и для перстня 101, — конец IV-III в. до н.э., хотя типологически перстень 102 выглядит несколько более ранним.

|

^ 103. ПЕРСТЕНЬ-ПЕЧАТЬ с гладкой, почти полукруглой в плане стремевидной шинкой, скруглённой с наружной стороны и плоской с внутренней (в сечении). Щиток овальный, слегка выступающий и с чуть приострённым краем, с изображением сидящей женщины влево, на кресле-троне с фигурными ножками и с низкой спинкой; одеяние изображённой типично восточное (длинное, с множеством складок платье); на голове — зубчатая корона, за спиной — коса; в правой руке перед лицом — раскрывшийся цветок, в левой, лежащей на бедре, — венок. Диаметр щитка 2.25; вес 17,43.

Бордмэн 1970, №991.

В качестве аналогий для головного убора, причёски и атрибутов О. Дальтон, датируя этот перстень V или IV в. до н.э., приводил широкий круг греко-персидских резных камней, изображений на монетах и на других памятниках ахеменидского времени и предполагал, что на перстне представлена Анахита, культ которой «стойко сохранялся в Бактрии на протяжении греческого и индо-скифского периодов». Дж. Бордмэн, помещая этот перстень среди других памятников греко-персидской глиптики, не называет для него определенной даты (Бордмэн 1970, с. 322, 357). Для V в. до н.э. (персидское захоронение в Уре, оттиски на клинописных табличках из Ниппура) характерна приострённая конфигурация овала щитка, а с IV в. до н.э. (оттиски на глиняных табличках из Сокровищницы в Персеполе) преобладающим становится щиток с плавно закруглённым овалом. Поэтому, судя по конфигурации щитка, перстень 103 следует датировать скорее серединой, чем концом IV в. до н.э. Но имеется близкое по деталям изображение сидящей восточной женщины (без короны на голове) на серебряном перстне, происходящем из Мерсина (см.: Бордмэн 1970, №990); перед ней стоит предмет, напоминающий высокий фимиатерион — высокую курильницу для благовоний, которая, по Дж. Бордмэну, с конца IV в. до н.э. становится устойчиво повторяющейся деталью (и именно в композиции «женщина перед курильницей») на собственно греческих металлических кольцах со щитком (Бордмэн 1970, с. 226, №749, 753, 754, 791, 805). Если изображённый на №990 предмет — действительно попытка восточного мастера изобразить фимиатерион, то и №990 у Дж. Бордмэна, и 103 в Амударьинском кладе должны быть датированы концом IV — первой половиной III в. до н.э.

|

^ 104. ПЕРСТЕНЬ-ПЕЧАТЬ с гладкой стремевидной шинкой, закруглённой с наружной стороны и плоской — с внутренней (в сечении); щиток — плавный овал, близкий к кругу, с изображением сидящей вправо восточной женщины на кресле-троне с фигурными ножками и с высокой спинкой; платье в частых складках, на голове корона с пятью зубцами, за спиной — коса (?), на левой руке, вытянутой вперёд, — птица (голубь?), в правой руке, перед лицом — цветок (или ветвь), на обеих руках браслеты. Диаметр шинки 2,25; диаметр щитка 1,9; вес 17,82.

Из кол. А. Каннингэма (Каннингэм 1881, с. 153, табл. XII, 2).

А. Каннингэм видел на этом перстне мужскую фигуру, О. Дальтон, относя перстень к V-IV вв. до н.э., полагал, что здесь изображена та же богиня, что и на перстне 103.

Несмотря на некоторые различия формы кольца (более массивная шинка и не выступающий щиток, имеющий очертания, близкие к кругу) и самого изображения (большая объёмность и меньшая схематичность изображения), перстни 103 и 104 очень близки не только по сюжету, но и хронологически (предположительно конец IV — первая половина III в. до н.э.). (60/61)

|

^ 105. ПЕРСТЕНЬ-ПЕЧАТЬ с гладкой стремевидной шинкой, плоской в сечении; щиток овальный, со слегка выступающей площадкой, с изображением шагающего влево крылатого быка с бородатой человеческой головой в короне с четырьмя зубцами; концы крыльев загнуты вперёд, хвост поднят вверх и загнут петлёй вперед; под ногами — черта. В поле, над изображением — арамейская легенда из четырёх знаков, перед грудью быка — знак, напоминающий навершие кадуцея (или зодиакальный значок Тельца — схематическое изображение головы быка), помещённый горизонтально. Диаметр шинки 2,25; диаметр щитка 1,7; вес 11,66.

Каннингэм 1881, с. 171, табл. XVII, 6; Дальтон 1905, с. 103-105; ср.: Дальтон 1964, с. 28, рис. 54, табл. XVI.

О легенде см.: Гарднер 1879, с. 6; Каннингэм 1881, с. 171; Дальтон 1905, с. 105 (чтение Д. Кука); Хилл 1922, с. CLVI (чтение Й. Маркварта); ср.: Херцфельд 1935, с. 45; Дьяконовы — Лившиц 1951, с. 26; Хеннинг 1958, с. 24; Ставиский 1977а, с. 45.

По стилистическим особенностям изображения О. Дальтон датировал перстень 105 V-IV вв. до н.э.; и П. Гарднер и А. Каннингэм предлагали свои датировки — от последней четверти IV в. до н.э. до середины III в. до н.э. Д. Хилл сблизил перстень 105 с монетой 0454 не только по палеографии легенд, но и по совпадению их содержания; он же привёл чтение легенды на перстне 105, предложенное Й. Марквартом и затем утвердившееся в литературе: WHŠW = Вахшу (ср.: Херцфельд 1934, с. 34; Хеннинг 1958, с. 24; Ставиский 1977а, с. 45; Кузьмина 1976б, с. 211). И.М. Дьяконов, М.М. Дьяконов и В.А. Лившиц предложили своё чтение — RHŠN, их возражения против марквартовского чтения касались, по существу, последней буквы (W или N), хотя, судя по оттиску, первая и последняя буквы в легенде начертаны одинаково; эти же авторы считали, что изображение «по стилистическим особенностям могло бы быть отнесено к IV, может быть, к III в. до н.э.; форма щитка характерна для печатей IV-II вв. до н.э.», а «надпись относится, вероятно, к III в. до н.э.» (Дьяконовы — Лившиц 1951, с. 26).

Сочетание плоской стремевидной шинки с плавно закруглённым овальным щитком позволяет ограничить датировку по форме перстня концом IV — серединой III в. до н.э. Б.Я. Ставиский полагает, что «мы вправе считать изготовленным в Бактрии золотой перстень-печать с изображением Гопатшаха», поскольку легенда на нём созвучна или с именем «божества амударьинских вод» (WHŠW = Вахшу), или с именем бактрианки Роксаны, жены Александра Македонского (RHŠN = Рохшан) (Ставиский 1977а, с. 45). Этого для географической локализации перстня явно мало, но при датировке III в. до н.э. увеличивается вероятность изготовления этого перстня в Бактрии (или в соседней Парфии). Сопоставление с монетой 0454, несмотря на некоторые «архаизирующие» черты в изображении ахеменидского шеду-гавомарда, не позволяет датировать перстень 105 ранее последней четверти IV в. до н.э. (при раннем варианте хронологии монет Андрагора и примыкающих к ним раннепарфянских монет с арамейской легендой).

|

^ 106. ПЕРСТЕНЬ-ПЕЧАТЬ с гладкой и тонкой стремевидной шинкой, круглой в сечении; щиток приострённо-овальных очертаний, с не выступающей вперёд площадкой; на щитке — изображение протом двух быков, зеркально обращённых в разные стороны и соединённых тыльными сторонами в одно целое. Диаметр шинки 2,15; диаметр щитка 1,7; вес 6,54.

Приобретён в Равалпинди. Бордмэн 1970, №989.

Сопоставляя композицию с львиными капителями Персеполя и отмечая раннюю форму щитка, О. Дальтон датировал перстень V в. до н.э. Поскольку на селевкидских глиняных табличках встречаются оттиски печатей с аналогичными сюжетами, не исключена и более поздняя дата — IV в. до н.э. и даже первая половина III в. до н.э.; при этом форма перстня может быть сопоставлена с формой перстней 101-105, хотя сюжет изображения, несомненно, входит в круг мотивов ахеменидского «имперского» искусства (как, впрочем, и шеду-гавомард на печати 105). (61/62)

|

^ 107. ПЕРСТЕНЬ-ПЕЧАТЬ с круглой в сечении шинкой, поверхность которой разделена на крупные шарики «зерни»; очертания шинки — неполный круг, «срезанный» тонким плоским щитком. На овальном, слегка приострённых очертаний щитке — скачущий олень вправо (задние ноги частично «срезаны» краем площадки). Диаметр шинки 2; диаметр щитка 1,6; вес 4,79.

О. Дальтон датировал перстень V в. до н.э. Сопоставление с твёрдо датированными археологическими перстнями-печатями и, в особенности, с их оттисками позволяет расширить эту дату до второй половины III в. до н.э. Олень (по О. Дальтону — «лежащий») — один из типичных сюжетов в репертуаре ахеменидских печатей (ср.: Бордмэн 1970, с. 322).

|

^ 108. ПЕРСТЕНЬ-ПЕЧАТЬ; шинка образует неполный круг, тонкая и круглая в сечении, с частыми поперечными бороздками на поверхности; щиток маленький (равен радиусу круга шинки) и тонкий, в плане — плавно закруглённый овал; на щитке — бегущий бескрылый грифон вправо. С тыльной стороны край щитка подтёсан. Диаметр шинки 2,2; диаметр щитка 1,1; вес 3,11.

Из кол. А. Каннингэма (Каннингэм, 1881, с. 156, табл. XVI, 3).

Определение сюжета: Бордмэн 1970, с. 438 (по А. Каннингэму — изображена лошадь, по О. Дальтону — «рысь?»). V-III вв. до н.э. (см. комментарий к 107).

|

^ 109. ПЕРСТЕНЬ-ПЕЧАТЬ; шинка овальных очертаний, круглая в сечении, с поперечными бороздками на поверхности: маленький и плоский щиток образует почти правильный круг; на щитке — бегущий крылатый грифон вправо. На тыльной стороне край подтёсан. Диаметр шинки 2,2; диаметр щитка 1,25; вес 6,22.

Приобретён в Равалпинди.

V-III вв. до н.э. (см. комментарий к 107).

|

^ 110. ПЕРСТЕНЬ-ПЕЧАТЬ; тонкая и круглая в сечении гладкая шинка (по очертаниям — неполный круг); на резко наострённом овальном щитке, плоском и тонком, изображён лев вправо (в поле, под мордой и под брюхом льва две «пирамидки», каждая из трёх точек). Край тыльной стороны щитка подтёсан. Диаметр шинки 2.1; диаметр щитка 1,6; вес 2,33.

Из кол. А. Каннингэма (Каннингэм 1883а, с. 66, табл. VI, с). V-III вв. до н.э. (см. комментарий к 107).

|

^ 111. ПЕРСТЕНЬ-ПЕЧАТЬ; плоская и широкая, подпрямоугольная в плане шинка, расширяясь, переходит в круглый, ажурный щиток, целиком занятый рельефным изображением «свернувшегося зверя» (пантера), частично переходящим на поверхность шинки (передние и задние ноги). На шее и на теле зверя выемки-гнёзда для отсутствующих вставок (в виде криволинейных треугольников, кружка и трёх «полумесяцев»). Диаметр щитка 3,6; вес 10,82.

Датируя этот перстень V или IV (?) в. до н.э., О. Дальтон отнёс его к небольшой группе «скифских» предметов Амударьинского клада (мотив «свернувшегося зверя», удачно совмещённый с формой перстня; ажурная резьба и выемчатые гнёзда для инкрустаций). Однако форма перстня, как отмечал и О. Дальтон, «могла быть подсказана греческим перстнем с большим круглым щитком, таким как №101». Это позволяет расширить датировку до конца III в. до н.э., но не отменяет сакской атрибуции (технику исполнения см., например, 23).

|

^ 112. ПЕРСТЕНЬ-ПЕЧАТЬ; широкая и плоская гладкая шинка подпрямоугольного контура с тонким и плоским щитком, имеющим конфигурацию правильного круга. На щитке углублённо изображены симметрично расположенные крест-накрест четыре ступенчатые «пирамиды» (квадрат, поставленный на прямоугольник) , обращённые вершинами к центру. Фон образуют два пересекающихся в центре (как «андреевский» крест) ряда рельефных ромбиков. Диаметр 2,4; вес 8,94.

Не предлагая определенной датировки, О. Дальтон относил перстень к группе «скифских» вещей (Дальтон 1964, с. XVI); Е.Е. Кузьмина, воз- (62/63) водя изображение к мотиву креста на восточнохорасанских вещах эпохи энеолита и бронзы (ср.: Хлопин 1962; Сарианиди 1977, с. 94-95), видит в этом ещё одно подтверждение бактрийского происхождения клада (Кузьмина 1976б, с. 211; Кузьмина 1977а, с. 125). Спорное «этимологически» (ни каменные, ни бронзовые перегородчатые печати из Северного Афганистана не дают мотива «четырёх пирамид»), это сопоставление не может иметь атрибуционного (и тем более, хронологического) значения; форма перстня (ср. 111 и 101) позволяет датировать его концом IV-III в. до н.э.

|

^ 113. ХАЛЦЕДОНОВЫЙ СКАРАБЕОИД, просверленный по длине овала, с изображением двух воинов: стоящий (с бородой и усами, в короткой тунике и коническом шлеме с гребнем-султаном) попирает левой ногой лежащего противника, держит его за волосы левой рукой, продетой в ремень круглого щита, а правую руку с коротким копьём поднял вверх, чтобы нанести решающий удар. Поверженный воин (обнажённый) полулежит, опираясь на свой щит, и держит победителя за левое колено. Диаметр 2,45.

Бордмэн 1970, №851.

О. Дальтон отмечал, что и сюжет, и персонажи, и, видимо, мастер — чисто греческие, и датировал 113 началом IV в. до н.э.

Дж. Бордмэн, отметив необычность сюжета (грек сражается с греком), поместил его среди греко-персидских камней, считая ахеменидской форму камня (Бордмэн 1970, с. 310). Сходная композиция из Даскилеи (Малая Азия) — ср.: Гиршман 1963, с. 380, рис. 564; Акургал 1956, табл. XII, 2.

|

^ 114. ХАЛЦЕДОНОВЫЙ ЦИЛИНДР с изображением двух батальных сцен, разделённых двумя вертикальными чертами. Меньшая сцена (примерно треть площади): стоящий слева ахеменидский царь (тиара с лентами, плащ, за спиной — горит с луком) держит левой рукой за голову своего противника — «варвара», а правой рукой вонзает в него сверху копьё. Противник слегка присел (его колени согнуты) и держит в правой руке двусторонний, треугольных очертаний кинжал, нацеленный в царя, а левой рукой отталкивает левую руку царя (по Дальтону — обращается с мольбой); у «варвара» за спиной также горит с луком. Под ногами сражающихся — простёртое тело ещё одного «варвара». Справа над ними парит крылатый диск с погрудный изображением Ахурамазды влево.

Бо́льшая сцена изображает царя (в таком же облачении), сражающегося с двумя противниками. Тот из них, что ближе к царю (в правой руке кинжал, в левой — лук), падает (в его правой ноге — стрела), царь ударяет его копьём сверху в правое плечо. Второй противник (лук в горите — за спиной) правой рукой поддерживает падающего, а левую руку поднимает вверх; высокая тиара с лентами падает у него с головы. Под ногами сражающихся — два тела поверженных «варваров». В центре сцены (над падающим «варваром») парит крылатый диск, а под ним, в круге, поясное профильное изображение Ахурамазды в короне, вправо. Длина 3,7.

Зарре 1925, табл. 52, 1.

А. Каннингэм приобрёл и издал отлитую из золота копию этого цилиндра, очевидно, работы равалпиндских антикваров (см.: Каннингэм 1883б, с. 258-259, табл. XII, А). Цилиндр, несомненно, персидской работы и изображает, в полном соответствии с нормами «имперского стиля», сражение ахеменидского царя с какими-то восточными пародами; в сцене боя с двумя противниками — правый персонаж, возможно, изображает царственную персону.

О. Дальтон датировал цилиндр V в. до н.э., поскольку «в IV в. битвы персов и греков встречаются не на цилиндрах, а на скарабеоидах или фасетчатых печатях». Это в полной (63/64) мере справедливо для греко-персидских камней и вообще для западных областей Ахеменидского государства, но для чисто ахеменидских печатей, особенно если они изготовлены в столичных центрах, характерно сохранение традиционной цилиндрической формы. Бо́льшая архаичность, например, печати с изображением Дария, отмечаемая и О. Дальтоном (Дальтон 1964, с. XXIII, рис. 7), позволяет датировать цилиндр концом V — IV в. до н.э.

|

^ 115. ПЕЧАТЬ-ЦИЛИНДР из сарда винного цвета с грубо исполненным изображением божества (?) влево, сидящего на троне с прямой спинкой. Правая рука протянута к стоящей перед ним женщине (коса изображена вертикальным рядом точек), подносящей сидящему круглый предмет. За троном — стоящий бык-зебу влево. В поле над изображением — четыре знака (арамейского алфавита?). Цилиндр сильно потёрт. Длина 3,8.

О. Дальтон приводит чтение надписи, предложенное Д. Куком (имя собственное — Rababath), предполагая, что это имя женщины, совершающей приношение, и относит цилиндр (по палеографическим особенностям) к VI в. до н.э.

|

VI. Браслеты и гривны. ^

|

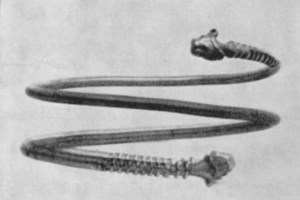

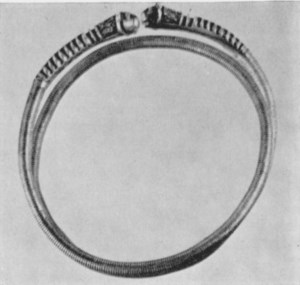

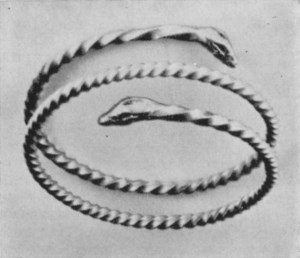

Большинство браслетов и гривен пострадало после находки клада: часть из них была согнута, другие — разрезаны на части, а от некоторых сохранились только украшенные наконечники: гладкие обручи были переплавлены (Каннингэм 1881, с. 156). Некоторые экземпляры, которые согнуты в настоящее время в спираль, были, видимо, первоначально такими же незамкнутыми гривнами, какие находили при раскопках ахеменидских слоев в Иране. О способе их ношения можно теперь судить не только по поздним изображениям (Дарий на мозаике из «Дома Фавна» в Помпеях), но и по скульптуре ахеменидской эпохи (статуя Птаххотепа — египтянина, который был казначеем Дария; см.: Ботмер 1960, №64). Не исключено, что часть браслетов и гривен потеряла свою первоначальную форму уже к моменту захоронения клада.

|

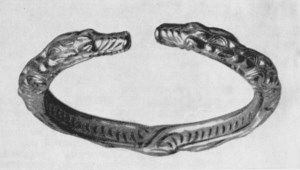

^ 116. БРАСЛЕТ НЕЗАМКНУТЫЙ, омегообразной конфигурации; обруч, в средней части почти прямоугольный в сечении, закругляется к концам, которые выполнены в виде фантастических существ (их задние части и ноги переданы рельефом на поверхности обруча) с крылатым телом льва, с головой хищной птицы, но с рогами козла и с ушами, как у лошади. На поверхности тела, крыльев, шеи, головы и рогов — разной конфигурации и размеров гнёзда для вставок — выемчатые (на обруче самого браслета) и перегородчатые (на наконечниках); только в одной ячейке между крыльями одного из чудовищ сохранился фрагмент лазурита. Высота 12,3; ширина 11,5; вес 364,17. (открыть фото с обложки в новом окне).

Зарре 1925, табл. 50; Гиршман 1963. с. 249, рис. 302; Барнет 1968, с. 40, табл. II, 1; Артамонов 1973, с. 16, ил. 6 [у М.И. Артамонова, судя по развёрнутой подписи в списке илл., показан браслет 116а].

|

^ 116а. БРАСЛЕТ, парный к 116. Высота 12,6; ширина 11,8; вес 395.2. [ В издании изображения нет; здесь используется

Приобретён в мае 1880 г. капитаном Ф. Бартоном у купцов, которые везли часть клада в Равалпинди: продан им в 1884 г. в Музей Виктории и Альберта (Саут-Кенсингтон), где и хранится в настоящее время. Воспроизведён в “The Graphic” (1881, 26 ноября, с. 537).

Оба браслета — типично ахеменидские как по форме, так и по стилю и технике изготовления (ср.: Гиршман 1963, рис. 190). Их принадлежность к числу вещей «столичного» (или «дворцового») круга подтверждается многочисленными изображениями омеговидных браслетов на памятни- ках монументального искусства. Близкая параллель к амударьинской паре — браслеты, которые на рельефе в Персеполе (Ападана, восточная лестница — Шмидт 1953, табл. 32 В) подносит царю шестая делегация подданных (по Шмидту — это сирийцы, по Барнету — лидийцы). Вряд ли, однако, это изображение может служить опорой для локализации происхождения именно таких браслетов; та же делегация на рельефе северной лестницы изображена с браслетами иных очертаний.

Датировка О. Дальтона (V — середина IV в. до н.э.) сохраняет свою силу.

|

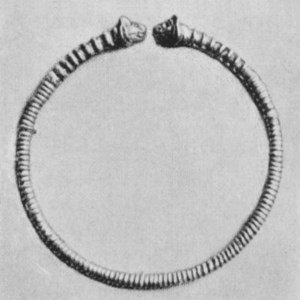

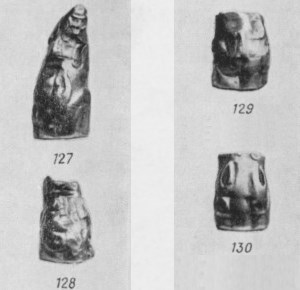

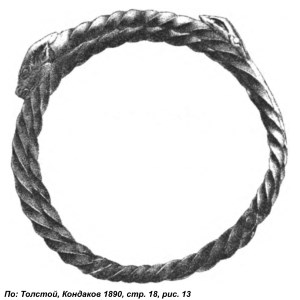

^ 117. ГРИВНА (или СПИРАЛЬНЫЙ БРАСЛЕТ) с поперечными насечками на обруче; наконечники в виде львиных голов (грива передана мелкими перегородчатыми ячейками для инкрустации) с поперечно врезанными крупными ячейками для инкрустации на «шее» (вставки утрачены). Диаметр 10,35; вес 235,9.

Конец V — середина IV в. до н.э. (по дате погребения в Сузах, где были найдены аналогичные браслет и гривна).

|

^ 118. ТО ЖЕ, но из двух витков, без остатков перегородок для инкрустации на львиной гриве. Диаметр 11,1; вес 223,33.

|

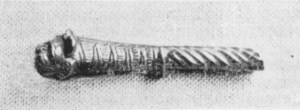

^ 119. НАКОНЕЧНИК ГРИВНЫ (или спирального браслета), как 117 и 118. Остатки перегородок на гриве льва сплющены, крупные врезанные ячейки (на шее) заканчиваются внизу заострениями. Все вставки утрачены. Длина 4,5; вес 22,02.

Из кол. А. Каннингэма (Каннингэм 1881, с. 157, табл. XVI, 12).

|

^ 120. НЕСОМКНУТЫЙ БРАСЛЕТ с поперечными круговыми насечками на тонком обруче; наконечники — в виде львиных голов; на стыке с обручем — прямоугольные выемчатые ячейки для инкрустаций (по семь с каждой стороны). Вставки утрачены. Диаметр 6.3; вес 29,15.

Барнет 1968, с. 37, табл. III, 1. Р. Барнет писал, что «браслеты с львиными головами, имеющими стоящие уши, и с инкрустациями (№120, 132) — возможно, эламские и, возможно, начала VI в. до н.э.». Это утверждение нуждается в обосновании, тем более, что браслет 132 заканчивается головками баранов (ср.: 122).

|

^ 121. НАКОНЕЧНИК НЕСОМКНУТОГО БРАСЛЕТА в виде головы льва; грива изображена насечками (ср. 117). Сохранившаяся часть обруча — со спиральными каннелюрами. Длина 4,15; вес 11,85.

|

^ 122. ЧАСТЬ ГРИВНЫ с наконечником в виде головы льва со стоящими ушами; обруч (сохранившаяся часть) — со спиральными каннелюрами. Длина 12,8; вес 106,43.

Возможно, Р. Барнет имел в виду 122 (см. комментарий к 120).

|

^ 122а. НАКОНЕЧНИК ГРИВНЫ, как 122, но тоньше. Длина 5 см; вес 25,79.

|

^ 123. НЕСОМКНУТЫЙ БРАСЛЕТ с поперечными насечками на обруче; заканчивается львиными головами с продольными бороздками на шеях. Диаметр 7,9; вес 37,68.

|

^ 124. НЕСОМКНУТЫЙ БРАСЛЕТ с поперечными насечками по обручу и с наконечниками в виде львиных голов; у каждой головы изо рта выпущена проволока, проходящая под челюстью и обёрнутая в семь витков вокруг шеи. Диаметр 7,9; вес 45,58.

|

^ 125. СПИРАЛЬНЫЙ БРАСЛЕТ из трёх витков, с наконечниками в виде львиных голов. Обруч более тонкий, чем наконечники, и, по-видимому, сделан после находки клада. Диаметр 6,4; вес 67,45.

|

^ 126. НАКОНЕЧНИКИ НЕСОМКНУТОГО БРАСЛЕТА в виде львиных голов (обруч — гладкий). Длина 4,1 и 3,25; вес 16,26.

|

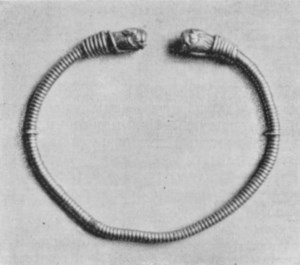

^ 127-130. НАКОНЕЧНИКИ НЕСОМКНУТЫХ БРАСЛЕТОВ — четыре фрагмента (полые, с толстыми стенками), отлитые как заготовки для изображения львиных голов; окончания совсем плоские и не оформлены как львиная морда. На самом длинном фрагменте — каплевидные ячейки (из наложенной в два ряда проволоки) , очевидно, предназначавшиеся для инкрустации камнями. Длина 2,8; 1,75; 1,7; 1,7; вес 58,47. (открыть в новом окне: 127, 128, 129, 130).

Дальтон 1964, табл. XXI, 127, 130.

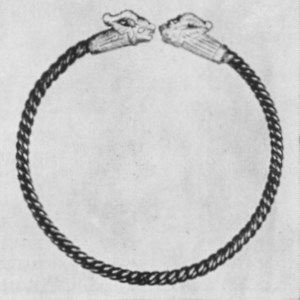

|

^ 131. НЕСОМКНУТЫЙ БРАСЛЕТ с наконечниками в виде львов-грифонов; обруч из плетёной серебряной проволоки (сделан после находки клада). Диаметр 6,55; вес 27,26.

Из кол. А. Каннингэма (Каннингэм 1881, с. 157, табл. XVI, 10).

|

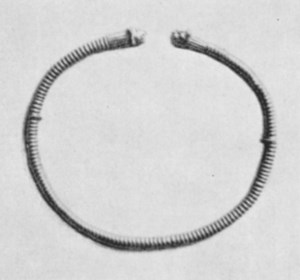

^ 132. ГРИВНА (или СПИРАЛЬНЫЙ БРАСЛЕТ) с поперечными насечками на обруче; наконечники в виде головок баранов. На шее четыре параллельных ряда четырёхугольных ячеек, ограниченные манжетой из треугольных ячеек (все вставки отсутствуют). Диаметр 5,5; вес 201,62.

О. Дальтон, отмечая распространённость мотива бараньих голов в греко-скифском ювелирном искусстве, указывал на их возможное значение оберега. См.: Литвинский 1968.

|

^ 133. НЕСОМКНУТЫЙ БРАСЛЕТ с гладким обручем (круглый в сечении), концы которого выполнены в виде бараньих голов. Шеи украшены, как у 132, но поперечные ячейки — волнистые. В некоторых гнёздах сохранились пластинки бирюзы, такие же вставки — в углублениях глаз и ушей (всего сохранилось 18 вставок). Диаметр 7,25; вес 66,48.

|

^ 134. НЕСОМКНУТЫЙ БРАСЛЕТ; золотые наконечники в виде козлиных голов (древние) соединены гладким серебряным обручем (сделан после находки клада). Глаза козлов — круглые ячейки из накладной про- волоки; в центре лба у каждого козла — такая же треугольная ячейка, на шее — поясок из каплевидных ячеек. Все вставки отсутствуют. Диаметр 6,8; вес 23,12.

Из кол. А. Каннингэма (Каннингэм 1881, с. 156, табл. XVI, 6).

|

^ 135. НЕСОМКНУТЫЙ БРАСЛЕТ с наконечниками в виде козлиных голов (обруч сделан после находки клада). Диаметр 6,3; вес 29,45. (открыть фото с вклейки в новом окне).

Из кол. А. Каннингэма (Каннингэм 1881, с. 156, табл. XVI, 9).

|

^ 136. НАКОНЕЧНИК НЕСОМКНУТОГО БРАСЛЕТА, в виде фигурки дикого козла; задние ноги «вытянуты» по обручу, передние подогнуты. В теле выемчатые ячейки различной конфигурации; на верхней плоскости обруча — четырёхугольные ячейки (из толстой накладной золотой проволоки). Диаметр 5,6; вес 27,97. (открыть фото с вклейки в новом окне).

|

^ 137. НЕСОМКНУТЫЙ БРАСЛЕТ (по тонкому обручу — поперечная насечка), с наконечниками в виде крылатого козла с поджатыми передними ногами (задние «вытянуты» по обручу) и головой, повёрнутой назад; шерсть показана пунсонными кружками с точкой в центре, крылья проработаны линиями. Диаметр 8,3; вес 55,61.

|

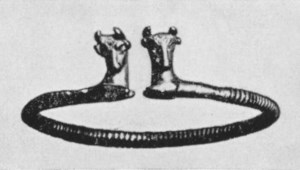

^ 138. ГРИВНА (или СПИРАЛЬНЫЙ БРАСЛЕТ) из трёх витков, с глубоким спиральным рифлением на обруче; наконечники в виде козлиных голов. Диаметр 8,6; вес 211,15. (открыть в новом окне; также см. на цветной вклейке).

|

^ 139. ТО ЖЕ. Диаметр 10,1; вес 221,18. (в издании изображения нет; здесь рис. по РДПИ, вып. III:

Из кол. А. Каннингэма (Каннингэм 1883а, с. 66-67, табл. VII, 3). Толстой — Кондаков 1890, с. 18, рис. 13.

|

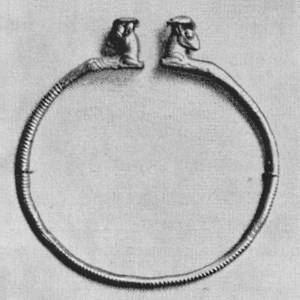

^ 140. НЕСОМКНУТЫЙ БРАСЛЕТ с гладким и круглым в сечении обручем; наконечники в виде козлиных голов. Диаметр 7,45; вес 83,64.

|

^ 141. НЕСОМКНУТЫЙ БРАСЛЕТ с поперечными насечками на тонком обруче; наконечники — протомы быков с подогнутыми передними ногами. Одна из протом и часть обруча — добавление, сделанное после находки клада. Диаметр 5,55; вес 27,01.

Из кол. А. Каннингэма (Каннингэм 1881, с. 157, табл. XVI, 11).

|

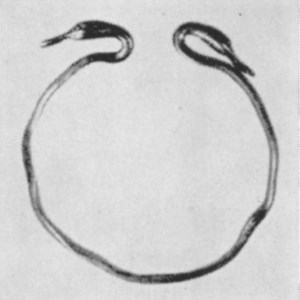

^ 142. НЕСОМКНУТЫЙ БРАСЛЕТ; гладкий обруч, треугольный в сечении, с наконечниками в виде голов уток (?), обращённых назад. Диаметр 7,5; вес 35,93.

Ср. браслет с головами уток в кладе из Садового павильона в Пасаргадах — 30-е гг. IV в. до н.э. (Стронах 1965, с. 31-40).

|

^ 143. НАКОНЕЧНИК БРАСЛЕТА (обруч треугольный в сечении) в виде гротескной головы с широко раскрытыми круглыми глазами (заполнявшие их вставки отсутствуют). Длина 6,4; вес 10,10.

|

^ 144, 145. ПАРА МАССИВНЫХ НЕСОМКНУТЫХ БРАСЛЕТОВ (обруч почти треугольный в сечении) с наконечниками в виде звериных морд (львы-грифоны?); сложный гравированный рисунок на обруче изображает их тела; хвосты показаны переплетёнными в средней части обруча (также гравировкой). Диаметр 7,9; вес 128,04 и 129,34.

О. Дальтон сопоставлял эти браслеты с эгретом 23, относя их к «скифскому искусству Яксарта» (с. 39), но, датируя 144, 145 (в соответствии со своей датировкой клада в целом) IV в. до н.э., отмечал, что их можно отнести и к III в. до н.э. М.И. Артамонов сопоставлял 144, 145 с сибирскими проволочными браслетами, рассматривая Амударьинский клад как ограниченный IV в. до н.э. комплект вещей (т.е. по О. Дальтону), но и при этом браслеты 144, 145 оказывались наиболее поздними вещами в кладе и к ним «подтягивались» датировки сибирских вещей (Артамонов 1973, с. 186-187). Очевидно, браслеты 144, 145 могут быть (при более широкой датировке клада — вплоть до последней четверти III в. до н.э.) отнесены к III в. до н.э. с уверенностью (и, может быть, даже только ко второй его половине).

(открыть фото Кат. 144 с цветной вклейки в новом окне).

(открыть Кат. 145 в новом окне).

|

VII. Различные мелкие предметы. ^

|

^ 146. ОБОЙМА с плоской круглой пластинкой-шляпкой и четырёхугольным ажурным основанием. Диаметр 2,4; вес 6,54.

Судя по прорезям, этот предмет предназначался для соединения двух ремней (?), пересекающихся под прямым углом. |

^ 147. ПОДВЕСКА в виде птицы (возможно, попугая), полая. Глаза и перья даны в рельефе, лапы не детализированы. На спине — кольцо для подвешивания 1. [сноска: 1 Ссылка О. Дальтона на А. Каннингэма (Каннингэм 1881, табл. XV, 2), очевидно, неверна: описание не соответствует тому, что изображено.] Высота 2,7; вес 2,78.

|

^ 148. ФИГУРКА ПТИЧКИ (сыч?); верхняя часть крыльев украшена кружками, нижняя — гравированными параллельными линиями. Высота 1,65; вес 1,75.

Из кол. А. Каннингэма (Каннингэм 1881, с. 155, табл. XV, 2).

|

^ 149. ЧАШЕЧКА кубкообразная; по кругу, вдоль верхнего края — поясок из «перлов», на стенках — три треугольника, на дне — два небольших круглых выступа. Диаметр 0,7; вес 0,45.

|

^ 150. КОЛОКОЛЬЧИК-ПОДВЕСКА из тонкой пластины с горизонтальными каннелюрами; наверху — петля для подвешивания. Высота 2,4; вес 1,88.

Аналогичный колокольчик обнаружен в кладе из Садового павильона в Пасаргадах — 30-е гг. IV в. до н.э. (Стронах 1965; см. также: Шмидт 1957, табл. 44, 22 и 45, 30).

|

^ 151-155. ПЯТЬ ПОДВЕСОК; каждая состоит из короткого отрезка цепочки (с рисунком в «ёлочку»), на которой подвешен за петлю колокольчик-украшение с гладкой поверхностью. Высота 4; вес (общий) 10,04. (открыть в новом окне кат. 151, 152, 153, 154, 155).

|

^ 156. ПОЛОЕ КОЛЬЦО с рельефными поперечными валиками на наружной поверхности. Кольцо несомкнутое, и пространство между его концами занято замочком-накладкой (на петле-шарнире), который закрывался шпилькой (утрачена), проходившей через три ушка — два на конце кольца, одно на накладке. Диаметр 2,8; вес 2,78.

|

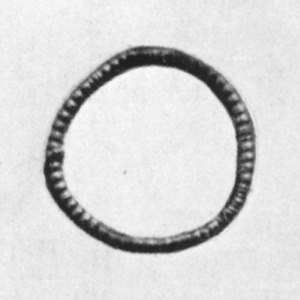

^ 157. КОЛЬЦО из проволоки, разделённой на «перлы». Диаметр 2,15; вес 2,07.

|

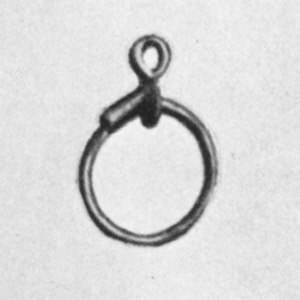

^ 158. СЕРЬГА (?) из гладкой проволоки, свернутой в кольцо; сверху — петля, с внутренней стороны кольца — выступ, на который, видимо, была посажена жемчужина. Диаметр 1,9; вес 1,42.

|

^ 159. ПОЛОЕ КОЛЬЦО, уплощённое с наружной стороны, с ушком для подвешивания; снабжено петлёй для размыкания, застёгивалось шпилькой. Диаметр 1,25; вес 2,26.

|

^ 160. ПЛАСТИНА с очертаниями вазы на высокой ножке. По контуру — ободок из проволоки, разделённой на «перлы», заходящий внутрь вазы двумя волютами. Сверху — петля из такой же проволоки, на тыльной стороне — четыре небольшие петли для крепления. Длина 3,65; вес 4,27.

|

^ 161. КРЕСТ из тонкой фольги со скруглёнными концами, в каждом из которых — отверстие. Длина 2,15; вес 0,42.

|

^ 162. ТОНКИЙ ДИСК с изображением выпуклой восьмилепестковой розетки (лепестки, остроугольные, двугранные); по кругу — ободок из рельефных точек. Диаметр 1,75; вес 0,32.

|

^ 163. ТОНКИЙ ДИСК; узор (если он был) не сохранился. Диаметр 1,75; вес 0,64.

|

^ 164, 165. ДВЕ БУСИНЫ-БОЧОНКА с рельефным орнаментом (по центру— пояс косой штриховки, снизу и сверху — пояса из овалов и полуовалов). Сверху и снизу — ободки из рельефных «перлов». Высота 1,65; вес (каждой) 2. (открыть в новом окне: Кат. 164, 165).

|

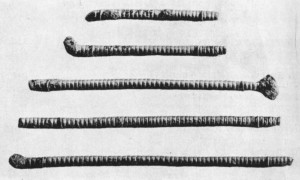

^ 166-170. ПЯТЬ ФРАГМЕНТОВ ТОНКОГО МЕДНОГО ПРУТА с поперечными насечками, покрытого тонким листовым золотом. Длина наибольшего фрагмента 8,65. (открыть в новом окне: Кат. 166, 167, 168, 169, 170).

|

^ 171-174. ЧЕТЫРЕ ФРАГМЕНТА ЖЕЛЕЗНОГО ПРУТА, плакированного золотом и украшенного бороздками, образующими узор. Длина наибольшего фрагмента 5,5. (открыть в новом окне: Кат. 171, 172, 173, 174).

|

^ 175. ГЛАДКИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ БУСЫ (237 шт.). Длина (каждой) 0,6.

|

^ 176. ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ БУСЫ с поперечными бороздками (31 шт.). Длина (каждой) 1.

|

|

|

Е.В. Зеймаль

Е.В. Зеймаль