|

|

|

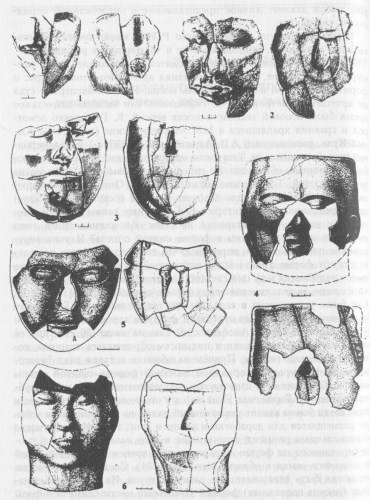

Рис. 1. Отпечатки кожаных форм.1 — Тагарский остров; 2 — Усть-Тесь; 3 — Сыда; 4, 5 — Кривинское; 6 — Тепсей, склеп 2.(Открыть Рис. 1 в новом окне) |

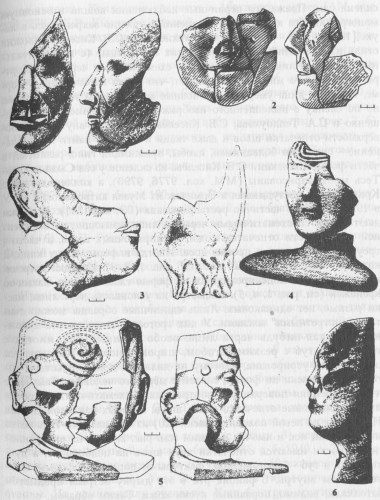

Рис. 2. Головы кукол и бюсты.1 — Усть-Тесь; 2 — Терский; 3 — Тепсей, склеп 3; 4 — Сарагаш; 5 — Тепсей, склеп 2; 6 — Сыры.(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

против носа (рис. 2, 4). На двух масках (12, 19) в кожаный нос, моделированный на форме, видимо, вставляли обструганную палочку.

С.В. Киселёв написал специальную статью о технологии изготовления масок, их типах и семантике [1935 (в списке нет)]. В 1928-1929 гг. при раскопках склепов у сёл Сыда, Усть-Тесь, Кривинское он собрал обломки более 100 масок. Около 30 масок С.В. Киселев частично

склеил сам. Позже его первичные наблюдения вошли в основную монографию без каких-либо изменений и прочно закрепились в науке [1949, с. 248-250]. В основу технологии С.В. Киселёв положил стиль изображений, увидев среди них портретные (с индивидуальными чертами лица) и условные (со схематичными чертами). Портретность, по его мнению, доказывает, что маска изготовлена в форме, снятой с лица умершего. Условные маски сняты тоже в форме, но по слепку с вылепленного изображения. В отличие от К. Горощенко и С.А. Теплоухова, С.В. Киселёв заметил на внутренней поверхности отпечатки швов и даже ткани и пытался найти им объяснение — сшитыми болванками, якобы, прижимали гипс, разлитый в части форм. Коллекции С.В. Киселёва из склепов у сёл Сыда и Усть-Тесь мною зарисованы (ММ, кол. 9776, 9790), а коллекция из с. Кривинского, поступившая в Эрмитаж из Музея антропологии МГУ в 1932 г., — даже частично реставрирована (ГЭ, кол. 1341). Преобладают маски со схематичными чертами лица, имеющие на внутренней поверхности отпечатки кожи, беспорядочных швов, а часто — треугольной накладки против носа. Иногда в форму вшит клин, к которому пришит кожаный нос (см. рис. 1, 2, 3). Изредка встречаются отпечатки моделированных на форме глаз, шнуров, каких-то крепежей (см. рис. 1, 4, 5). Несмотря на условность черт лица, маски разные, нет одинаковых. Лишь единичные образцы можно считать «портретными» масками. У них гротескно подчёркнута художником какая-нибудь черта лица: особо крупный нос, иногда с горбинкой, губ с резким изгибом, широкие ноздри. Характерная особенность утрирована, поэтому не является доказательством изготовления маски по форме, снятой с мёртвого человека. Тем более что внутренняя поверхность портретных и схематичных масок не имеет одинаковые отпечатки кожи, швов, носовых накладок, дырки. Например, на левой половине маски (20) из склепа Усть-Тесь чётко моделирован нос и ямочка под ним (см. рис. 2, 1), а на внутренней поверхности имеются отпечатки двух швов на подбородке, а против носа и губ — «мозговидной» фактуры от порванной формы, сшитой мехом внутрь. В районе рта в эту дырку острым предметом затолкали, видимо, порванные куски кожи. Таким образом, осмотр внутренней поверхности масок не подтверждает технологическую версию С.В. Киселёва.

В 1936, 1938 гг. С.В. Киселёв обнаружил много масок в склепах на Уйбатском чаатасе, ныне хранящихся в ГИМе. Мною осмотрены только бюст и обломки масок из склепа 6, раскопанного в 1936 г. В.П. Левашовой (ММ, кол. 9864). На их обратной стороне — отпечатки кожаных форм, аналогичные вышеописанным.

В 1950 г. более 70 масок было найдено Л.Р. Кызласовым в склепе на Сырском чаатасе. Обломки хорошей сохранности, но только пять

масок склеены. Коллекция хранится в Абаканском музее (AM, кол. 276, 278). Л.Р. Кызласов первый из археологов, кто отметил на внутренней поверхности масок отпечатки не только швов, но и фактуры кожи, типа бараньей, с шероховатой поверхностью. Учитывая эти отпечатки и условность изображения черт лица на большинстве масок, Л.Р. Кызласов высказал предположение об их изготовлении на кожаных круглых типа шара болванках, набитых травой [1960, с. 149]. Почему болванки должны быть в форме шара — не понятно, маски из этой коллекции овальные либо подквадратные (рис. 2, 6). Л.P. Кызласов, не приводя аргументов, не отрицал возможность отливки масок по формам, снятым с лица умершего. Поэтому его правильные наблюдения остались незамеченными до анализа тепсейских масок.

В 1967-1969 гг. более 100 масок было обнаружено М.П. Грязновым в четырех склепах под горой Тепсей. На обратной стороне масок он отметил отпечатки поверхности кожи, швов и складок (см. рис. 1, 6). М.П. Грязнов считал, что маски не отливали, а лепили. Формой служила, видимо, кожаная болванка в форме овала с выделенным выступом подбородка [Грязнов, 1979, с. 94]. О виде таких болванок пока судить нельзя, поскольку маски ещё не склеены.

Итак, основу представлений о формах, по которым делали маски для кремированных покойников составляют их сходство, а также отличие от масок трупов, реализм и схематизм изображений, отпечатки на обратной стороне масок. Последние являются наиболее объективными критериями и поэтому мнение об изготовлении масок на кожаных формах следует считать более обоснованным.

В ходе реставрации обнаруживается разнообразие масок по внешнему виду. Пока же их разделяют на условные типы. А.В. Адрианов выделял маски и бюсты. С.А. Теплоухов считал, что все маски в склепах имели вид бюстов. С.В. Киселёв выделил четыре типа масок: 1) лица, 2) передней части головы с ушами, 3) передней части головы с ушами и шеей, 4) маска-бюст [1935, с. 5; 1949, с. 251]. Разделение произведено визуально, по чуть более 10 наполовину отреставрированным маскам. Уши не могут быть типологическим признаком. Их приклеивали отдельно. Уши быстрее других деталей отламывались, составляя часть фрагментов масок. Шея, как правило, — признак бюста, от которого не сохранилась подставка. Кроме того, известны бюсты, стоящие на шее-подставке. Поэтому количество типов масок, выделенных С.В. Киселёвым, можно ограничить двумя: отдельная голова и бюст. М.П. Грязнов все маски относил к одному типу — голове. Это требует пояснения.

В 1903 г. А.В. Адрианов в таштыкском грунтовом могильнике Оглахты (III в. н.э.) обнаружил маски на скелетах и две на куклах, сшитых из травы и кожи, в рост человека. В 1969 г. в ходе раскопок

того же могильника Л.Р. Кызласовым было доказано, что в эти куклы с масками (и без них) помещали мешочек с пеплом кремированного покойника. С учётом этих открытий, М.П. Грязнов высказал предположение, что маски и позже, в склепах, (V-VI вв.) изготавливали не на специальных болванках, а прямо на голове куклы, которую обмазывали толстым слоем гипсовидной массы, моделируя лицо, лоб, уши, шею, иногда и верхнюю часть груди [1979, с. 142]. Таким образом, М.П. Грязнов, сомневаясь в том, что бюсты представляли собой особый вид скульптур, воспринимал подставку бюста в качестве обмазки груди кожаной куклы. С этим трудно согласится, т.к. подставки-нагрудники разные по форме (овальные, прямоугольные, круглые, многоугольные), а главное — из разных материалов. Кроме гипсовых и глиняных имеются не отличающиеся по тесту от керамики из склепов. Они имеют вид подносов и «шляповидных» сосудов. Вероятно, обнаружатся и деревянные. В тепсейских склепах можно предполагать наличие масок обоих типов. Гипсовые головы кукол были в малом склепе 3. Восстановлена нижняя правая часть маски с короткой и очень тонкой шеей, на внутренней поверхности которой имеются отпечатки глубоких мягких складок. На ухе и шее — красная краска, на подбородке и шее — серо-голубая. На внутренней поверхности маски в области подбородка прослеживаются отпечатки грубой ткани, видимо, от матерчатой головы куклы (см. рис. 2, 3). Обломки второй маски имеют отпечатки ткани типа шёлка, которой, очевидно, было обтянуто лицо куклы. От этих масок значительно отличаются найденные в большом склепе 2 бюсты с массивным широким лицом и шеей (см. рис. 1, 6). На внутренней поверхности масок — отпечатки швов и носовых накладок формы, но складки в области шеи выражены слабо. Один бюст выполнен с маленькой шеей, она сформована вместе не с подбородком, а с шестиугольной подставкой и переходит в скуловую часть лица (см. рис. 2, 5).

Обстоятельства находок могут помочь установить, какие маски принадлежали кукле, а какие — бюсту. Наибольшее количество масок в склепах найдено С.В. Киселёвым. Чаще всего обломки масок были среди кучек пепла, которые находились в траве, сложенной в виде «гнёздышка» [Киселёв, 1949, с. 251]. По планам склепов мною установлено, что вещи, близко расположенные к этим «гнёздышкам», не позволяли уложить или усадить здесь куклу. Вероятно, пепел помещали внутрь бюста [Вадецкая, 1990, с. 117]. В 1991 г. эта версия подтвердилась. А.И. Поселянин в склепе Белый Яр-I под Абаканом нашёл более 50 бюстов, в трёх из них сохранился пепел человека *. #* Сведения приводятся с разрешения А.И. Поселянина.# Два бюста стояли у стенок сруба. Один свалился с венца сруба, и траектория его падения отмечена полосой высыпавшегося из него пепла. Тре-

тий бюст лежал внутри камеры, в центральной её части, где ранее он стоял. Бюст наполнен не только пеплом, но и травой. Ранее кальцинированные косточки встречались при реставрации бюстов из склепов Сарагаш (Теплоухов, 1923 г.) и Ташеба (Паульс, 1991 г.). Реже С.В. Киселёву встречались маски, лежавшие поверх травы и пепла, чаще лицевой частью вниз [1949, с. 251]. Эта ситуация получила объяснение в 1981 г. при моих раскопках склепа в урочище Джесос, где между «сидящими» вдоль сруба скелетами лежали кучки пепла с обломками масок. Вероятно, вместе с мумиями в масках здесь были захоронены так же, в позе сидя, куклы с гипсовыми головами. В куклы, как известно, вкладывали мешочек с пеплом (в среднем до 1 кг косточек). При пожаре склепа сначала упал мешочек, а на него — голова куклы. Предположение о наличии масок на куклах подтвердилось в ходе изучения мной в 1989 г. склепа Терский. Здесь сохранилась заполненная землёй часть маски ниже глаз, под которой было немного сухой травы, служившей для набивки куклы (см. рис. 2, 2).

Изредка, С.В. Киселёв находил бюсты у стен камер. Перед бюстами лежали кучки пепла. Это же отмечали А.В. Адрианов и С.А. Теплоухов. Вероятно, некоторые бюсты упали с венцов сруба, как в склепе Белый Яр-I. Однако известно, что пепел помещали не только в куклы и бюсты, но и в ящички, коробки, сосуды. Значит, могли ставить и поломанные бюсты с высыпавшимся из них пеплом. В целом, условия находок подтверждают наличие двух типов масок: голов и бюстов.

Кожаные формы, использовавшиеся для изготовления кукол и бюстов, не различаются. Их сшивали из кусков кожи, швом через край, мехом внутрь и заполняли травой. На одних формах моделировали детали лица (нос, впадину глаз, ямку между губой и подбородком), другие формы гладкие или имеют вшитый кусочек кожи, который имитировал нос. Некоторые формы использовались неоднократно. Изношенность подтверждается наличием отпечатков дырок. С них явно снимали маску, иногда доделывали, держа на пальце руки. Судя по следам крепежей, отдельные маски стягивали на форме от уха до уха. Значит, сама кожаная форма могла также использоваться в качестве головы куклы или бюста. Отпечатки таких голов имеют тепсейские маски из склепа 3, на которых вместо кожи обнаружены следы ткани (ею было обшито лицо куклы.

В 1904 г. А.В. Адрианов делал доклад в Московском археологическом обществе о масках на трепанированных черепах в могильнике Оглахты. Маска, по его мнению, была предназначена для сохранения лица умершего, т.к. «акт погребения в могилах отделён от момента смерти значительным промежутком времени» (ИАК, доп. к вып. 10, раздел 6). С той же целью делали маски для кукол и бюс-

ты людей, пепел которых в них хранили. От кремации конкретного умершего и до захоронения останков десятков людей, которых погребали вместе, проходило много времени. К этому моменту некоторые бюсты приходилось ремонтировать, а пепел — переупаковывать. Косвенным свидетельством единства семантики всех масок (трупов, кукол, бюстов) является сходство приёмов моделировки лица трупа и куклы (кожаной болванки). На определённые их участки отдельными тонкими лепёшками наносили гипсовидную смесь, растирали края слоёв и перекрывали новыми без системы. Стенки масок неровные, но всегда тонкие по краям. Лицевую поверхность заглаживали кистью, делали прорези глаз, обозначали ноздри, лепили уши, затем по-разному раскрашивали. Все изображения глухие, т.е. не имеют сквозных прорезей для глаз и рта.

Функциональной семантикой — сохранение образа умершего и вместилище его пепла — не ограничивается символика таштыкских масок, но другие аспекты исследования — это отдельная тема.

Работа выполнена в рамках проекта РГНФ (проект 97-01-00253).

Литература. ^

Адрианов А.В. Доисторические могилы в окрестностях Минусинска // ИРГО. — 1884. — Т. 19, вып. 3.

Адрианов А.В. Путешествие на Алтай и Саяны, совершённое летом 1883 г. // ЗЗСОРГО. — 1886. — Кн. 8, вып. 2.

Вадецкая Э.Б. К реконструкции древнего мировоззрения по таштыкским погребальным маскам. // Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной Сибири. — Томск, 1990.

Горощенко К. Курганные черепа Минусинского округа. — Минусинск, 1900.

Грязнов М.П. Таштыкская культура // Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. — Новосибирск, 1979.

Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири // МИА СССР. — 1949. — N9.

Клеменц Д.А. Древности Минусинского музея. — Томск, 1886.

Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха. — М., 1960.

Теплоухов С.А. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края // МЭ. — 1929. — Вып. 2.

Э.Б. Вадецкая

Э.Б. Вадецкая