|

Признак |

Курган 3 |

Курган 5 |

Число камней-балбалов |

7 |

4 |

Диаметр кургана (м) |

10,2 |

10,1 |

Высота кургана (м) |

0,35 |

0,5 |

Глубина залегания перекрытия могильной ямы (от уровня современной поверхности) (м) |

1,25 |

0,9 |

Общая глубина могильной ямы (м) |

2,35 |

2,15 |

Внешние размеры срубов (м) |

2,12×1,54 |

1,8×1,2 |

Внутренние размеры срубов (м) |

1,72×1,3 |

1,45×0,98 |

Количество венцов |

2 |

2 |

Высота сруба (м) |

0,3 |

0,35 |

Число погребённых |

Не определено |

3 |

Ориентировка погребённых |

Юго-Восток (?) |

Юго-восток |

Высота приступки (м) |

0,3 |

0,6 |

Ширина приступки (м) |

0,8 |

0,7 |

Число лошадей |

2 |

2 |

Ориентировка лошадей |

Юго-восток |

Юго-восток |

Наличие пола |

Нет |

Есть |

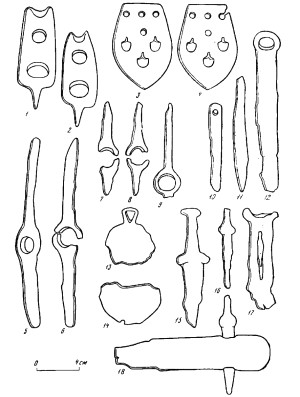

Анализ предметов сопроводительного инвентаря позволяет определить время сооружения Узунтальских курганов. Курган 3 был ограблен, но сохранилась интересная серия вещей, расположенных, к сожалению, в погребении без видимого порядка. Здесь были найдены два железных проушных чекана (рис. 1, 5, 6) и железный кинжал, от которого сохранились клинок и прорезная рукоять с отломанным навершием, имевшим скорее всего кольцевидную или рогообразную форму (рис. 1, 17). Подоб-

Рис. 1.

Предметы сопроводительного инвентаря из курганов 3 и 5 могильника Узунтал III.

1, 2 — подпружные пряжки; 3, 4 — щитки от уздечки; 5-9 — чеканы; 10-12 — ножи; 13, 14 — зеркала; 15-18 — кинжалы; 1, 2, 7-11, 14-16 — курган 5; 3-6, 12, 13, 17, 18 — курган 3; 1-4 — кость; 5, 6, 12, 17 — железо; 7-11, 13-16 — бронза; 18 — бронза, дерево.

ные кинжалы с прорезной рукоятью характерны для позднетагарского времени. [17]

В этом же кургане найдены два бронзовых зеркала в остатках кожаных чехлов. Одно из зеркал медалевидное, с треугольной прорезью в петле (рис. 1, 13). Бронзовые медалевидные зеркала вообще широко представлены в культуре ранних кочевников в разных районах её рас-

пространения. Особенно часто встречаются они в Туве, на Алтае и в Казахстане. [18] Форма треугольной прорези, по-видимому, наиболее характерна для поздней серии этих зеркал.

Другое зеркало также относится к типу медалевидных, но петля здесь оформлена в виде фигурки стоящего верблюда. Верблюд изображён в спокойной позе, показаны четыре ноги, слегка вислый зад, характерный изгиб высокой шеи, маленькая прямо поставленная голова и даже подшёрсток на шее (рис. 2). Обратная сторона фигурки гладкая, но на ней сохранились остатки обломанной, горизонтально расположенной петли. Изображения фигур стоящих

Рис. 2.

Бронзовое зеркало с фигуркой одногорбого верблюда из кургана 3.

животных (чаще всего козлов) или их голов встречаются на зеркалах скифского времени, найденных в Минусинской котловине [19] и в Туве. [20] На Алтае такое зеркало найдено впервые. Мотив верблюда — вообще сравнительно редкое явление для искусства того времени, причём чаще всего изображались двугорбые, а не одногорбые верблюды. [21] То обстоятельство, что в памятниках скифо-сибирского звериного стиля фигурируют преимущественно дикие, а не домашние животные, позволяет предполагать, что и в данном случае представлено изображение дикого верблюда (как, например, на наскальных изображениях). [22] Наиболее близкое узунтальскому изображение стоящего верблюда происходит из Ордоса. [23] Точно судить о назначении ордосской фигурки трудно, так как низ её, очевидно, обломан, но горизонтально расположенная петля на обратной стороне позволяет предполагать, что фигурка представляла собой часть зеркала типа узунтальского. Из других находок в кургане 3 следует отметить бронзовый вотивный кинжальчик, вставленный в деревянную рукоятку (рис. 1, 18), деревянные проколку и конус, обломки керамики и обрывки золотой фольги.

Курган 5, в отличие от кургана 3, оказался непотревоженным. В нём было похоронено три человека, и у каждого на поясе находился определённый комплект предметов сопроводительного инвентаря — нож, чекан, кинжал и в одном случае — зеркало (рис. 1, 14). Найденные здесь ножи относятся к разным типам: бронзовый пластинчатый с круглым отверстием для подвешивания (рис. 1, 10), бронзовый сплошной (рис. 1, 11) и железный с кольцом на рукояти (рис. 1, 12). На Алтае такие же пластинчатые бронзовые ножи (с отверстием и без) найдены в Арагольских курганах [24] и в Аргуте. [25] Время появления кольчатых железных ножей определяется находками в хуннских памятниках Забайкалья. [26] Чеканы, найденные в кургане 5, бронзовые миниатюрные (рис. 1, 7-9). Кинжалы также уменьшенных размеров, повторяющие широко распространённый тип кинжалов с бабочковидным перекрестием (рис. 1, 15, 16). Как уже указывалось, в кургане 3 найден такой же вотивный кинжальчик, вставленный в массивную деревянную ручку (рис. 1, 18). Судя по

этой находке, такие вотивные кинжалы могли использоваться в быту как режущее орудие. Из других находок в кургане 5 следует отметить фрагменты керамики и обрывки золотой фольги, найденной на полу и в верхних венцах сруба, а также на ногах погребённых.

В сопроводительных конских захоронениях в обоих курганах найдены железные кольчатые удила и костяные детали упряжи. В кургане 3 с двух сторон черепа лошади были парные щитки с круглыми и фигурными отверстиями (рис. 1, 3, 4). Наборы таких щитков от сбруйных наборов известны в материалах многих горноалтайских курганов, в том числе в Шибе, [27] Караколе [28] и в собственно Пазырыкской группе. [29] В кургане 5 найдены две подпружные пряжки с неподвижным выступающим носиком (рис. 1, 1, 2). На Алтае пряжки этого типа встречены во втором, третьем и четвёртом Пазырыкских курганах, в могильниках Аргут и Кок-су, [30] т.е. на памятниках V-III вв. до н.э. Однако они продолжали бытовать и в хуннское время: две такие пряжки имеются в материалах Иволгинского городища. [31]

Наибольшую близость вещи из Узунтальских курганов обнаруживают с материалами тесинского этапа тагарской культуры (II-I вв. до н.э.), причём в данном случае речь идёт не об отдельных аналогиях, а о совпадении целого комплекса предметов сопроводительного инвентаря. Это медалевидные зеркала с треугольной прорезью, петельчатые ножи с круглым отверстием, железные кольчатые ножи, вотивные бронзовые чеканы и кинжалы, наиболее характерные для погребений последних веков до нашей эры в Минусинской котловине, где они известны уже в массовых сериях. [32] Такие же материалы происходят из одновременных памятников более северных районов Кемеровской обл. [33]

По всем приведённым аналогиям, в первую очередь тесинским, дата сооружения курганов 3 и 5 могильника Узунтал III может быть определена II-I вв. до н.э. К этому же времени должны относиться и некоторые другие из ранее раскопанных курганов, например Арагольские, где наряду с железными были найдены бронзовые вотивные изделия.

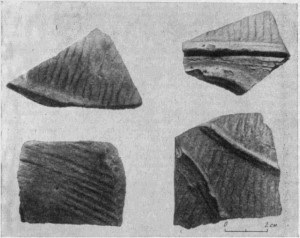

Население, оставившее эти памятники, связано с культурой пазырыкского типа, но уже в период её завершения, на грани эпохи великого переселения народов. Очевидно, оно не мигрировало, как полагал С.И. Руденко, под давлением хуннов на территории Восточного Казахстана и юга Западной Сибири, где следы его, кстати говоря, не найдены, а оставалось жить на своих прежних местах и в хуннское время. Вместе с тем это население не могло не подвергнуться влиянию новой, хуннской культуры. Оно сказалось в широком распространении железа, явной тенденции к уменьшению размеров бронзовых предметов, появлению некоторых новых типов вещей и т.д. Видимо, не случайно самая близкая параллель узунтальскому зеркалу с фигуркой верблюда, типичного представителя центральноазиатской фауны, происходит из Ордоса. Возможно, это зеркало восточного происхождения, что подтверждается и статичной позой стоящего верблюда, характерной для хуннского художественного стиля более, чем для пазырыкского. Наконец, типично хуннская сероглиняная каннелированная керамика была найдена в заполнении могильной ямы в кургане 2 могильника Узунтал I (рис. 3). Курган был ограблен ещё в древности, так что судить об обстоятельствах появления здесь этой керамики трудно, тем не менее сам факт её находки весьма симптоматичен. Это первое бесспорное свидетельство пребывания хуннов на территории Горного Алтая.

Аналогичные процессы происходили и в других районах Южной Сибири. Конец тагарской культуры и переход к тесинскому (или переходному тагаро-таштыкскому) периоду в Минусинской котловине исследователи связывают с северным походом хуннов в самом конце III в. до н.э. [34] В Восточном Казахстане в это же время происходят существенные изменения внутри кулажургинской культуры, памятники которой С.С. Чер-

Рис. 3.

Фрагменты хуннской керамики, найденные в кургане 2 могильника Узунтал I.

ников подразделяет на две группы: III в. до н.э. и II в. до н.э. — I в. н.э. В погребениях поздней группы найдены короткий кинжал с прямым перекрестием, петельчатые и кольчатые ножи, типологически близкие тесинским. [35] Эти изменения в культуре ранних кочевников Саяно-Алтайского нагорья нельзя рассматривать изолированно друг от друга. Они были выражением общей закономерности процессов аккультурации, происходивших на грани двух культурно-исторических эпох — скифской и гунно-сарматской, которые поглотили яркую пазырыкскую культуру Горного Алтая.

[1] Грязнов М.П. Ранние кочевники Западной Сибири и Казахстана. — В кн.: История СССР с древнейших времён до образования древнерусского государства (макет), ч. II. М.-Л., 1939, с. 399-413.

[2] Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.-Л., 1960, с. 335-341.

[3] Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951, с. 327-399.

[4] Сводку мнений о датировке Пазырыкских курганов см.: Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая…, с. 162, 163; Грач А.Д. Могильник Саглы-Бажи II и вопросы археологии Тувы скифского времени. — СА, 1967, №3, с. 228, 229.

[5] Грач А.Д. Могильник Саглы-Бажи II…, с. 215-232.

[6] Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая…, с. 335.

[7] Захариева Е.И. Дендрохронологическое исследование кургана Аржан. — СА, 1976, №1, с. 106.

[8] Кубарев В.Д. Новые находки эпохи ранних кочевников в Горном Алтае. — В кн.: Очерки социально-экономической и культурной жизни Сибири. Новосибирск, 1972, с. 45-59.

[9] Савинов Д.Г. Курганы позднескифского времени в долине Узунтал. — АО 1973 г. М., 1974, с. 220, 221.

[10] Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.-Л., 1953, с. 342.

[11] Сорокин С.С. Цепочка курганов времени ранних кочевников на правом берегу Кок-су (Южный Алтай). — АСГЭ, 16, 1974, позиционная таблица, 2, 8, 12, 13.

[12] Кызласов Л.Р. Этапы древней истории Тувы. — Вестник МГУ, сер. ист.-филол., №4, 1958, с. 95, табл. III.

[13] Гаврилова А.А. Раскопки Второго Катандинского могильника. — СА, XXVII, 1957, с. 255.

[14] Киселёв С.В. Из работ Алтайской экспедиции ГИМ в 1934 г. — СЭ, 1935, №1, с. 99.

[15] Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая…, с. 39-42, рис. 14, 15.

[16] Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая…, с. 163.

[17] Членова Н.Л. Происхождение и ранняя история племён тагарской культуры. М., 1967, табл. 4, 5-7.

[18] Членова Н.Л. Место культуры Тувы скифского времени в ряду других «скифских» культур Евразии. — Уч.зап. ТНИИЯЛИ, 9, 1961, с. 142, 143, табл. II.

[19] Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири, табл. XXI, 1-5.

[20] Грач А.Д. Могильник Саглы-Бажи II…, рис. 10.

[21] Членова Н.Л. Происхождение и ранняя история…, табл. 36, 4.

[22] Грач А.Д. Петроглифы Тувы. I. Проблема датировки и интерпретации, этнографические традиции. — Сборник МАЭ, XVII, 1957, с. 415-419.

[23] Andersson А.G. Hunting Magic in the Animal Style. — BMFEA, N4, 1932, pl. XXI, 10.

[24] Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая…, табл. XXII, 4-7.

[25] Сорокин С.С. Материалы к археологии Горного Алтая. — Уч.зап. Горно-Алтайского НИИЯЛИ, 8, 1969, рис. 12, 13.

[26] Davydova А.V. The Ivolga Gorodishche а monument of the Hiungnu culture in the Trans-Baikal Region. — Acta archaeologica, 20, 1968, fig. 16, 12-18.

[27] Грязнов М.П. Раскопки княжеской могилы на Алтае. — «Человек», 1928, №2-4, рис. 1.

[28] Киселёв С.В. Из работ Алтайской экспедиции ГИМ в 1934 г., рис. 1-4.

[29] Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая…, рис. 133, табл. XLVI, 2, 3; XLVII, 6-9; LIX и сл.

[30] Сорокин С.С. Материалы к археологии Горного Алтая, рис. 9, 5; он же. Цепочка курганов времени ранних кочевников…, рис. 5, 2; 7, 12; 14, 9.

[31] Davydova А.V. The Ivolga Gorodishche…, fig. 13, 3, 5.

[32] Грязнов М.П. Тагарская культура. — В кн.: История Сибири, т. I, Л., 1968, с. 191-194; Пшеницына М.Н. Культура племён Среднего Енисея во II-I вв. до н.э. (тесинский этап). Автореф. канд. дис. Л., 1975, с. 18-22; она же. Третий тип памятников тесинского этапа. — В кн.: Первобытная археология Сибири. Л., 1975, рис. 3.

[33] Мартынов А.И., Мартынова Г.С., Кулемзин А.М. Шестаковские курганы. Кемерово, 1971, рис. 11, 13, 59, 67, 68.

[34] Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. М., 1960, с. 161-166; Пшеницына М.Н. Культура племён Среднего Енисея…, с. 26, 27.

[35] Черников С.С. К вопросу о хронологических периодах в эпоху ранних кочевников (по археологическим материалам Восточного Казахстана). — В кн.: Первобытная археология Сибири. Л., 1975, с. 135, 136.

Д.Г. Савинов

Д.Г. Савинов