|

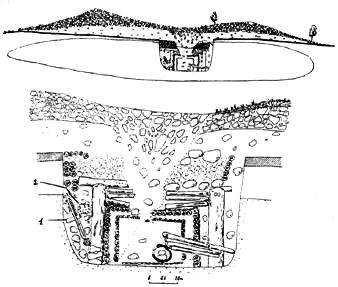

Рис. 5. Разрез погребения 5-го Пазырыкского кургана (С — Ю): (1 — колесо; 2 — войлочный ковер.(Открыть Рис. 5 в новом окне) |

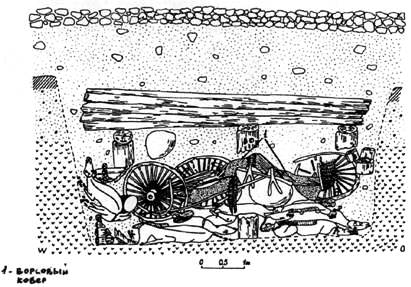

Рис. 6. Разрез погребальной камеры 5-го Пазырыкского кургана (В — З) (рис. 5-6 — по С.И. Руденко): 1 — ворсовый ковер.(Открыть Рис. 6 в новом окне) |

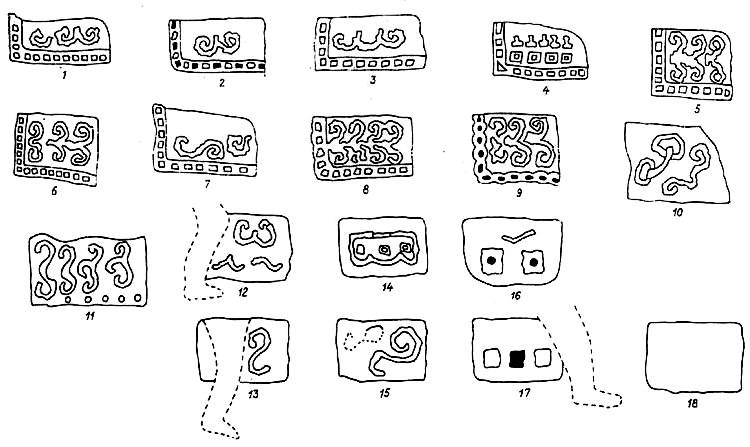

памятникам искусства новоассирийского времени [73, с. 27]. Соглашаясь с этим, замечу ещё, что не исключена возможность происхождения чепраков такой формы (прежде всего тех, поле которых покрыто орнаментом из простых кружков) от чепраков-накидок из леопардовой шкуры, вроде изображенных в настенной росписи дворца в Тель-Борсиппе [108, ил. 347]. Узда пазырыкских коней и среднеазиатских, изображённых на ковре, в общих чертах идентична [72, с. 152-153]. Однако головных конских уборов, типа найденных в Пазырыкских курганах, на лошадях, изображённых на ковре, нет. У последних чёлка заплетена в султан [73, с. 27].

Все эти различия и слишком большой размер этого ковра не позволяют считать его конским чепраком. [13] Размеры чепраков, найденных вместе с этим ковром, совпадают с ним примерно только по длине; 58x208, 70x236, 64-68x220, 65x233, 62x226 см [72, с. 207-214]. По ширине они в три раза ему уступают. К тому же чепраки пазырыкских лошадей изготовлены из тонких материалов (иранской шерстяной ткани, китайского шёлка), поскольку помещались под седло. Сёдел же у лошадей на ворсовом ковре нет.

И тем не менее этот ковёр уже хотя бы тем, что на нём изображены кони (к тому же исключительно светлой масти), куда-то торжественно ведомые, связан, безусловно, с культом коня (ср. [33, с. 108 и примеч. 103, 104]). Последний же не позднее чем со II тысячелетия до н.э. связан с культом колесницы, богом(-ами) — колесничим(-и), колесницей-солнцем и т.п. [7; 9; 59; т. 1, с. 664; 33; 37; 40; 41; 57]. Не связан ли с повозкой, найденной вместе с ним, данный ковёр? Размеры его близки размерам нижней и верхней частей платформы этой повозки: 128x236 и 128х206 см соответственно.

Ковры и повозки вообще связаны между собой целым рядом соответствий [9], что вытекает из исследований лингвистов. Эти соответствия восходят к эпохе индоевропейского единства и отражаются в лексике, связанной с ремесленной терминологией через индоевропейские корни слов «ткать» и «тесать». [14] Эти слова и стоящие за ними гнёзда понятий связаны и этимологически и семантически. К приведённым в работах лингвистов примерам добавим ещё русские термины, непосредственно связанные с колёсным транспортом и всадничеством: «тачка», «тачанка», «токарь» (с последним понятием, безусловно, связана пазырыкская повозка, балясины платформы которой выточены на токарном станке; без него вряд ли можно было обойтись и при изготовлении столь сложных ступиц пазырыкской повозки) и связанный с изготовлением

лошадиной сбруи, сёдел и тому подобной экипировки термин «тачать» (в значении «шорничать, делать что-либо из кожи»). [15] В дальнейшем изложении мы вернемся к причинам этих соответствий и их проявлению в материальной культуре.

Теперь самое время и место вспомнить о третьем компоненте нашей аналитической триады — о СИ, об отношении её к ПС и КК, об их взаимодействии. Самой важной из СИ ковра должна быть, конечно, СИ пояса II, в котором изображения наиболее разнообразны. Необходимо рассмотреть и отношения СИ всех поясов ковра между собой. Ритмика расположения этих изображений настолько необычна — не только для ковровой композиции, но и вообще для всех произведений изобразительного искусства, — что заставляет подозревать её неслучайность и связь с другими жанрами и формами искусства.

Ещё Т. Тальбот Райс сопоставила изображения на пазырыкском ковре с изображениями животных на блюде из Зивийе, заметив, что на каждой вещи изображения в смежных рядах обращены в разные стороны [109, с. 156]. [16] При этом она делала выводы, что расположение изображений по такой схеме — скифского происхождения. С этим не соглашался С.И. Руденко, полагая, что оно более свойственно искусству переднеазиатскому [73, с. 28-29]. Солидаризируясь с ним, заметим, что эта черта характерна для всего искусства Двуречья, от Шумера до Ассирии (от IV-III тысячелетий до н.э. до VI в. до н.э.) (см., например, [6]). Более того, это связано с нарративностыо искусства Двуречья. Но если там памятники изобразительного искусства запечатлели не только мифологические представления, «иллюстрируют» не только их, но и — даже в большей степени! — рассказывают об исторических деяниях правителей, особенно в новоассирийское время (военные походы), то памятники индоиранские, в том числе скифские, отражают главным образом представления мифологического характера вообще и космологического в частности [65; 66; 13; 50; 106]. Представления подобного рода запечатлевались также в фольклорных и литературных формах. Однако, учитывая, что ни у скифов, ни у родственных им по многим чертам культуры алтайских племён не существовало собственной письменной традиции и мифологические представления древних алтайцев в противоположность скифским не нашли отражения в иноязычных письменных памятниках, а растворились в фольклорной традиции и ныне трудноуловимы, мы вынужденно обращаемся к древнейшим из дошедших до нас литературных текстов, восходящих к общему индоиранскому корню — во многом перекликающимся Авесте и Ведам.

Есть ли у нас основания прибегать к этим текстам и вообще к памятникам литературного характера для проведения аналогии с памятниками изобразительными? Думается, что имеются. Такая уверенность подкрепляется многочисленными исследованиями (особенно в последние два десятилетия) характера ранних форм искусства (см., например, только на русском языке [62; 67; 43; 58; 63; 95; 29]), где прекрасно обоснован тезис о синкретичности ранних форм искусства, его исходной нерасчленённости, аморфности на ранних стадиях и слабой дифференциации на этапе разложения первобытнообщинных отношений. Средства воплощения идеи имели тогда двоякий характер: антропический (движения тела и звуки голоса) и вещный (осуществляемый с помощью внешних для человека природных средств) [43, с. 186]. При этом «мусическая» и «техническая» (по терминологии М.С. Кагана) формы первобытного искусства, воплощаясь в реальность, неся на себе печать былого синкретизма, имели общие начало и конец проявления. Подобно этому начало и конец ритуала (жертвоприношения, погребения и т.п.) совпадали с началом и концом молитвы (песнопения, исполнения религиозных гимнов и т.п.). [17] При совершении ритуала в качестве его необходимой составной части нередко прибегали и к изобразительным средствам динамического (например, танец) или статического (в его перфектном, воплощённом виде — таков рисунок) характера [58, с. 62-64]. Так, исполнение священных гимнов в древней Индии — не простое чтение стихов, а их мелодекламация [25, с. 35], начало и конец которой также совпадают с началом и окончанием ритуала ([77, с. 10-11]; ср. для древней Греции [99, с. 42-43]). Надо полагать, что при этом должны совпадать ритмика и метрика мелодекламации, сопровождающей её инструментальной музыки и используемых в ритуале изобразительных памятников, служащих не только для полноты плана выражения всего действа, но и своеобразным «пособием», мнемонической формулой, помогая без нарушений и искажений воспроизводить ритуал необычайно сложный, порою весьма продолжительный, в котором каждой детали придавалось магическое и символическое значение [101, с. 130-131, 133]. [18]

Принимая во внимание лакунарный характер археологических материалов, мы вынуждены прибегнуть, занимаясь реконструкцией функции пазырыкского ковра, к языковым данным, как сконцентрированно выраженным (в древнейших литературных памятниках), так и к представленным рассеянно в индоевропейском языковом наследии.

Вот почему я апеллировал выше к индоевропейской терминологии, относящейся равным образом к сфере поэтического творчества и созданию колесниц и ковров. [19] Дополняя сказанное выше о терминологической связи ковра с повозкой, необходимо, с другой стороны, отметить связь такого рода, существующую между ковром (и вообще плетёным изделием) и иносказаниями, описывающими его структуру в терминах поэтики. Свидетельство этого содержится в Каушитака-упанишаде (I, 1, 5), где при описании бархиса (полисемантическая сущность которого во многом загадочна, однако бархис может пониматься и как некое плетёное изделие) говорится: «Его... продольные нити — ричи и саманы, поперечные — яджусы» (цит. по [88, с. 47]). Имея в виду то, что рич — это гимн, а саман — обрядовое песнопение, яджус — магические изречения и молитвы, произносимые жрецами во время песнопений [101, с. 51, 168, 129 resp.]., становится ясно, что их соединение, переплетение указывает на бархис (а вместе с тем ковёр и тому подобные изделия) как на уподобление произведению, выраженному в поэтической форме, и на несомненную причастность такого изделия к жертвоприношению и иным ритуалам установления коммуникации с богами. Тогда не удивляет уже и то обстоятельство, что метрика композиции изображений на ковре так напоминает метрику поэтических форм.

Метрика и ритм, как известно, отражают пространственно-временные характеристики поэтических и музыкальных произведений (см. [70]). В связи с этим особо показательны термины, применяемые для обозначения фона ковра и изображений на нём

в персидском ковроделии. Система изображений, весь узор ковра в целом называется zemān (‘время’), а основа, фон, на которой изображения нанесены, — zemīn (‘пространство’) [105, с. 45; 49, с. 40]. [20] Таким образом, единство пространства и времени создаёт модель мироздания, вселенной, и в этом смысле персидский ковёр аналогичен индийскому бархису, выступающему в том же качестве [88, с. 26, 40-42, 46-47]. Здесь мы на более высоком витке возвращаемся к тезису Д. Ринч об «асимметрии причин» и «асимметрии следствий». Уподобление макрокосма микрокосму необходимо вызывает соответствие ритмики (пульсации) и метрики макрокосмических (в модели) явлений ритмике и метрике поэтических форм, мелодических, изобразительных, а возможно, и ремесленных произведений. (Соблазнительно было бы уловить перекличку ритмики в структуре изображений пазырыкского ковра и в структуре элементов, составляющих пазырыкскую повозку, что могло бы проявиться в числовых соответствиях количества деталей повозки — спиц, жердей кузова, балясин платформы и т.д. — и количества различных изображений, поясов-зон и тому подобных элементов ковра.) Создатели таких взаимосоответствующих моделей, о чём неоднократно говорилось, руководствовались примерно тем же принципом, что и позднее пифагорейцы: «Числа правят миром». В связи с этим уместно принять во внимание, что и «авторы новейших работ по общей теории симметрии оправданно видят в пифагорейских учениях много черт, созвучных и современной науке» [35, с. 107].

Числовая символика проявляется двояким образом: эксплицитно (в количестве гимнов, стихов, строф, слогов и т.д. — для поэзии, в количестве фигур и их частей — для изобразительных форм) и имплицитно (в ритмике и метрике соответствующих реалий). Сопоставим метрику изображений на ковре (прежде всего в поясе II) с метрикой Вед и Авесты, не имея возможности провести такой же эксперимент по отношению к текстам древнего Алтая ввиду отсутствия таковых.

Е.Э. Бертельс, исследуя Авесту, отмечал, что она состоит по крайней мере из пяти частей. Первая из них, Ясна, включает 72 главы, при этом, как подчеркивал исследователь, «составители Ясны, видимо, стремились во что бы то ни стало довести число глав именно до 72, так как это число было сакральное» [11, с. 52]. В составе Ясны пять групп гат — песнопений. Гаты, в свою очередь, делятся опять же на пять групп, «причём деление это произведено на основании формы стихов (числа строк в строфе и числа слогов в строке)» [11, с. 53].

Гораздо лучше исследована метрика Вед. Особенно близка метрике Авесты (в дальнейшем — Ав) метрика Ригведы (в дальнейшем — РВ). «Различительной единицей ведийской метрики

является стих, или, по индийской терминологии, пада (pāda). Пада в РВ — это 8, 11, 12, реже 5 слогов (...), установленные комбинации различных (а иногда и одинаковых) размеров дают строфы. Последняя метрическая единица, гимн (ŗc), образуется последовательностью определённых размеров, строф или того и другого» [25, с. 30]. Объединение двух различных размеров в одну строфу — прагатха — в РВ встречается в виде сочетания размеров какубха и сатобрихати (aba+baba) — какубха прагатха — и сочетания брихати и сатобрихати (aaba+baba) — бархата прагатха (здесь буквой «а» обозначены S-сложные пады, а буквой «b» — 12-сложные) [25, с. 31-34].

В Атхарваведе (в дальнейшем — AB), в отличие от РВ, самым распространённым размером является не триштубх (четыре 11-сложные пады), а ануштубх (четыре 8-сложные пады). Наиболее употребительна в AB 8-сложная пада, реже — 5-, 11- и 12-сложные. В целом в AB «число неправильных стихов превышает число правильных» [26, с. 19-20]. Метрика остальных Вед изучена гораздо менее, чем РВ и AB.

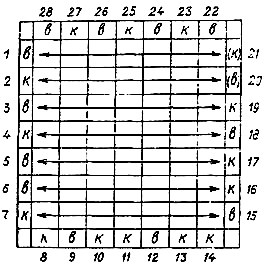

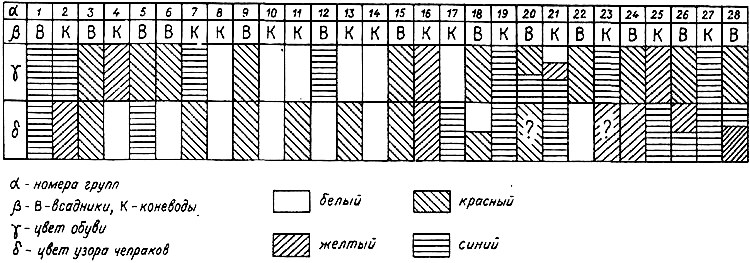

Найти прямое соответствие размерам Ав, РВ и AB, взятых в целом, в рассмотренной выше ритмике пазырыкского ковра не удаётся. Использовать отдельно выхваченные числовые совпадения было бы спекуляцией. Так, например, можно поставить в соответствие подразделение Ясны на пять групп или гат на пять меньших подгрупп с подразделением всего пространства пазырыкского ковра на пять поясов. Но это лишь поверхностные совпадения, и без подкрепления другими числовыми соответствиями, чтό образовало бы закономерную систему соотношений, использование их было бы произволом. При обращении к метрике РВ бросается в глаза, что размер какубха прагатха (aba+baba) буквально соответствует картине чередования фигур на четвёртой (на ил. 7 — верхней) стороне ковра в поясе II — в-к-в-к-в-к-в. Другие размеры РВ и AB не находят буквальных соответствий в размещении фигур на остальных трёх сторонах этого пояса ковра (как, впрочем, и в ритмике чередования других изобразительных элементов в этом поясе и поясе IV). К тому же при трезвом подходе, не обольщаясь подмеченным совпадением, надо отметить, что чередование «abababa» слишком симметрично и соответствует типу симметрии с простым переносом элементов бинарной композиции. Иными словами, размеру какубха прагатха будет соответствовать любая композиция из семи фигур двух типов (при различении их только по одному признаку), последовательно чередующихся. Поэтому, для того чтобы уловить соответствия, надо, видимо, принимать в расчёт, во-первых, различение по комплексу признаков и, во-вторых, брать в целом композицию пояса II, состоящую из четырёх частей по семь фигур в каждой. Среди смыслоразличительных признаков надо, конечно, числить и такие, как различная орнаментация чепраков изображённых на ковре лошадей, цветовая симметрия и особенно асимметрия. Последние вносят дополнительную сложность в структурно-композиционные

построения и позволяют кодировать довольно сложную исходную информацию. Поэтому введённый Артуром Лёбом при исследовании цветовой симметрии «постулат согласованной окраски» [94, с. 46-68] открывает многообещающие перспективы. Но проведение такой работы по многомерному анализу данных, требующее использования компьютерной техники, в настоящее время оказалось для нас неосуществимым.

Не ставя в настоящей работе задачи немедленного обнаружения среди множества ведийских гимнов (пусть даже посвященных только жертвоприношению коня или обожествленному коню Дадхикре и т.д.) одного-единственного, подходящего по всем признакам нашему случаю, я хочу всё же наметить пути его поиска.

Можно, в частности, обратить внимание на то, что термин «пада» буквально означает «стопа», «нога», «шаг». Тогда значимым может оказаться признак, указывающий на то, что в фигурах типа «в», по нашему обозначению, в поясе II касаются земли (основы) четыре ноги — коня, в фигурах типа «к» к ним добавляются ноги человека. Возможно, это окажется указанием на чередование в гипотетическом гимне строф из четырёх и шести пад. Для установления числа слогов в каждой паде значимым может оказаться число элементов в узоре чепраков и их конфигурация, т.е. тех признаков, по которым, как отмечалось, прежде всего следует сравнивать фигуры этого пояса ковра. Если, скажем, пады оказались бы 8-сложными, то весь изобразительный текст этого пояса представлял бы собой структуру из чередующихся ануштубха (четыре 8-сложные пады) и махапанкти (шесть 8-сложных пад). Но, разумеется, вполне вероятны и другие схемы.

Не исключено, что ключ к искомому тексту скорее всего можно обнаружить в Шатапатха-брахмане, Вайджанейя- или Тайттирия-самхите, где много места отведено описанию обряда ашвамедха. РВ также содержит массу мест, упоминающих коня. Знаменательно то, что здесь (I, 118, 9) конь Индры Педа белой масти, что, по мнению Вс. Миллера, «намекает на его световую натуру» [57, с. 137].

Что касается символики цвета в приложении к нашему ковру, то нетрудно заметить: при изготовлении этой вещи использованы только четыре цвета (красный, жёлтый, синий, белый). Красный и белый цвета, как известно, в древних художественных традициях выступают часто как отражающие природу света. Вместе с тем проводится и различие между ними. Белый цвет часто тождествен сакральной чистоте, а потому выступает и как цвет траура, т.е. связан со смертью и погребением, что в нашем контексте немаловажно. Красный же связан с представлениями о жизни и свадьбе [60, с. 221], власти и войне. В древнеиндийском обществе с его 4-членной социальной структурой символика цвета имела, как мы знаем, первостепенное значение. Уже само слово «варна» буквально означает «цвет». Приведённый пример вовсе не означает, что автор пытается поставить символику цветовых обозначений на пазырыкском ковре (и тем более символику древнеалтай-

ских ритуалов вообще) в систему однозначных соответствий с фактами древнеиндийской культуры. Обращение к этим примерам продиктовано теми же мотивами, что и обращение к древнеиндийским текстам. Исследователи уже давно заметили, что цветовые символы в ритуалах и мифологии различных народов, даже совсем не родственных и никогда не вступавших меж собой в контакты, образуют одни и те же триады или тетрады. Основная из этих систем такова: белый — красный — чёрный [86; 38, с. 163-177]. При этом случается, что чёрный цвет может оказаться адекватным тёмно-синему или синему (примеры легко найти в той же древнеиндийской культуре), тогда как светло-синий (голубой) соотносится с зелёным и нередко обозначается одним и тем же термином. «Индоевропейская иерархическая символика цветов определяется соотношением высшего (жреческого) ранга с белым цветом, следующего по значимости социального ранга — воинского — с красным цветом при возможности использования других цветов (часто синего или голубого) по отношению к низшим рангам. Эта символика достоинств явственно отражена в индоиранской традиции», но есть «в истории культуры отдельные изолированные случаи образования... систем цветов, символизирующих социальные ранги, в которых чёрный и белый цвета противополагаются не красному, а синему (и жёлтому), как в древнем Китае» [38, с. 166-167; ср. 47, с. 203]. Последний пример особенно показателен на общем фоне массы взаимосоответствий между пазырыкской (вообще древнеалтайской) культурой, с одной стороны, и древнекитайской — с другой [72; 74; 18; 19, с. 238]. Жёлтый и синий цвета в символике древнеиндийских варн связаны в отличие от белого и красного цвета не с отвлечёнными аксиологическими характеристиками, а с более реальными, вещественными. Жёлтый цвет — цвет шкуры скота, притом что вайшьи — скотоводы, а зелёный (=синий) — цвет растительности (вообще почвы, земли), на которой трудятся шудры (ср. [33, с. 81, примеч. 23]). Символика основных цветообозначений имеет и географическую семантику, соотносится с различными сторонами света. В общеевразийской культурной традиции «север символизируется чёрным цветом, запад — белым, юг — красным при возможности использования одного из других цветов (жёлтого или синего) для востока» [38, с. 176].

Цветообозначения могут использоваться не только в социальном и географическом кодах, но и во всех мыслимых иных. Так, в AB отмечается, что на цветных нитях (сине-красных или сине-коричневых) подвешиваются кусочки дерева определённых пород, служащие амулетами против демонов или врагов [26, с. 32]. В бурятском эпосе с демонами же связаны «синяя нить пуповины и красная нить утробы» [60, с. 221]. Перехлёст красных и синих косых крестов мы встречаем и на ковре в поясе III и в центральном поле. Поскольку здесь явно угадываются некие растительные образы, их надо рассматривать в русле «растительного кода». Такая попытка была предпринята в одной из работ [89, с. 280-

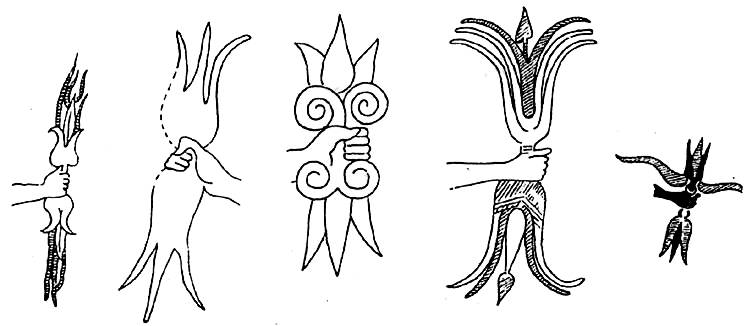

281, примеч. 132]. Приводя примеры мотива превращения в цветок за инцестуозную связь человеческой «первопары» — брата и сестры, — В.Н. Топоров привлекает и изображения на пазырыкском ковре, «где в центре — ряд квадратов, в каждом из которых — жёлтый цветок и голубой (на самом деле синий. — Ф.Б.) чашелистник (ср. цвета иван-да-марьи); вся схема достаточно показательна (для выявления мотивов „преданий о происхождении Вселенной и её отдельных частей”. — Ф.Б.) — грифоны, лани, всадники (по семь в каждом ряду), изображение дерева в орнаменте и т.д.» [89, с. 280]. Строго говоря, на ковре нет изображений дерева как такового, но в некоторых узорах, покрывающих чепраки изображённых здесь лошадей, пожалуй, в самом деле можно признать стилизованную схему дерева, представленную в горизонтальном положении. Эти схемы, равно как и другие, напоминающие горизонтально расположенную цифру 3, соотносимые с семантикой лодки (ковчега, колесницы, вообще — vahana), восходят к семантике arbor mundi [33, с. 101, примеч. 87]. Растительные мотивы, использованные в оформлении пояса III и центрального поля ковра, по своей семантике неоднозначны. Эти симметрично развёрнутые изображения могут быть сопоставлены, на наш взгляд, с изображениями, выполненными по тому же принципу в самых разных культурах и даже на разных континентах (ср. [48]). С другой стороны, их вряд ли можно оторвать от знака могущества и символа оружия громовержца, используемого им против его главного противника. Это оружие (в греческой традиции называемое κεραυνοί, в славянской — перунами) в иконографии — древнего Ближнего Востока и Греции (рис. 7) по крайней мере — и фольклоре представляется как некое растение, обладающее, как правило, наркотическим действием, разрушительным для организма, но вместе с тем и целебным. Понимаемая так семантика изображений растений на пазырыкском ковре не противоречит и другим семантическим уровням, выявляемым здесь. [21] Преобладание красного цвета стимулировало зрителя на проведение аналогий с актом творения вселенной и рецитацию этого акта в ритуале. Недаром именно красный цвет является символом, связанным с культом близнецов-конников (Ашвинов и т.п.) [37, с. 176], с каждым из которых «соотнесён ряд бинарных противопоставлений, определявших всю картину мира» [40, с. 115]. Представления об акте творения мира, божестве громовержце-змееборце и небесных конниках не только не противоречат, но взаимодополняют друг друга. В соответствие с каждым из этих представлений, как взятым по отдельности, так и вкупе, может быть поставлена не только символика красного цвета (и его оппозиции — белого, а также дополнительных цветов) и растений,

Рис. 7. Симметрично-развернутые изображения оружия громовержца в греческой иконографии (по П. Якобшталю).

(Открыть Рис. 7 в новом окне)

но и символика грифонов. Образ грифона со- и противопоставляется образу коня. По-видимому, не случайно пара конь — грифон так характерна для пазырыкской культуры. В одних случаях (курган №2) грифоны являются частью маски коня, в других — элементом оформления конской сбруи, каждый раз, как и на ковре, играя роль не только небесной птицы, терзающей коня, приносящей его в жертву, но и его семантической замены, небесной конь-птицы (ср. [33, с. 137]).

Четыре цвета ковра коррелируют с 4-сторонней формой этого изделия и многих его элементов (виньетки с грифонами, рамки «чашелистников» и т.д.). Тетраде же в архаичных культурах наряду с триадой придается немалое значение, поскольку она является одним из принципов организации сакрального пространства и времени: 4 основные стороны света и 4 промежуточные, 4 времени года, 4 периода суток, 4 стихии, 4 ножки царского престола, 4 стороны священного града в форме квадрата и т.п. [83; 84; 88, с. 70-72]. 4-частные структуры выступают как олицетворение года и вселенной, часто обозначаемых во многих языках одним словом [88, с. 46-47, 56-57; 90; 91]. Помимо указанных чисел на ковре можно обнаружить группы по 7, 8, 9, 10, 11, 12 элементов. Все эти числа рассматривались как сакральные, и «операции над членами числового ряда также считались сакрализованными, так как с их помощью актуализировался акт „космизации” Вселенной» [90, с. 33; ср. 107, с. 408-409; 112, с. 13].

Ввиду того что подобные сопоставления в отношении числовой символики требуют особой скрупулёзности и много места, их надо бы провести в отдельной работе. Пока же помимо уже отмеченных числовых символов надо отметить явно заметную символику лунного месяца (28 конных групп) и, может быть, 24-частную структуру суток. Поскольку «представление о календаре всегда связано с представлениями о хаосе и космосе, об устройстве

мира», «в календарной „иерархии” наблюдается тенденция воспроизводить структуру одного деления на уровне другого» [12, с. 612-613]. Связь представлений о коне и календарных циклах подтверждается индоиранскими и скифскими археологическими материалами (см. [50; 8]). «Перекличка» числовых значений солнечного и лунного календарей, обнаруживаемая в одной вещи, не должна удивлять, если помнить, где и когда ковер был изготовлен, где и когда использовался. Примерно в те же географические и хронологические рамки (VI-V вв. до н.э.) вписывается лунно-солнечная интеркаляция, осуществленная в ираноязычном мире [50а, с. 322].

Разумеется, всё сказанное предполагает доступность семантики искусства и ритуала, возникшей и/или развившейся в одном культурном ареале, носителям иных (лишь частично похожих) культурных традиций. В этом допущении, как нам кажется, нет ничего невероятного. С.И. Руденко убедительно доказал теснейшие связи Алтая с Передней Азией [73]. Эти связи, конечно же, сказались, хотя бы отчасти, и на мировоззрении населения Алтая. С другой стороны, зная теперь, как часто исполняли заказы причерноморских скифов греческие мастера, мы вряд ли станем исключать и возможность того, что подобные заказы алтайских «скифов» могли исполнять мастера Передней или Средней Азии.

Так что же, возникает вопрос, такое этот ковёр? Покров погребальной повозки? «Площадка» для общения с богами? Модель космоса? Календарь? Пусть не покажется парадоксом то, что мы дадим утвердительный ответ на каждый из этих вопросов, ибо они совершенно неальтернативны. Учитывая всё сказанное выше, хочу бегло, в тезисном стиле подвести итог опыта предварительной интерпретации семантики и функции пазырыкского ковра.

1. Семантическая связь ковра и повозки в погребальном ритуале. Эта связь особо значима при учёте хтонической и фертильной символики повозки [21, с. 124; 22, с. 112, 116, 117; 99, с. 221, 229], Устойчивая соотнесенность комплекса «повозка — ковёр» с погребением, когда сама могила выступает в роли повозки [2, с. 25; 7; 9], характерна, по-видимому, для всего круга индоевропейских культур [9]. Этот вывод подтвердился в результате археологических раскопок последних лет. На Кубани было выявлено много погребений эпохи бронзы, где на краях могильной ямы вместе с колёсами повозок зафиксированы отпечатки кордовых (иначе говоря, ковровых) тканей, причём в нескольких случаях окрашенных в красный цвет [45; 61]. [22] А в связи с недавно ставшей мне известной находкой в Вари (Греция), датируемой первой половиной VII в. до н.э., — терракотовой моделью катафалка, накрытого ковром

(лучшее изображение см. [104, табл. 491]), и геометризованная схема размещения изображений на пазырыкском ковре, и приуроченность изображений каждого типа к определённым зонам ковра выглядят уже не как узколокальное явление: на греческой модели, так же как в нашем случае, по внешнему краю ковра изображены идущие грифоны (остальные изображения на иллюстрации, приведённой П. Демарном, к сожалению, неразличимы).

2. Связь ковра с ритуалами и обрядами помимо погребального, особенно в их вербальном аспекте. Семантические соответствия «мысль — слово — дело» [1, с. 15-18] или «действие — вещь — слово» [99, с. 199] лучше всего реализуются посредством создания и сакрального употребления изделий, описываемых в терминах «тканевых метафор» [99, с. 206, 222-224; 88] и метафор «вытёсывания» [87; 33]. Колесница — молитва и ковер — литургический гимн, должным образом вытесанные и сотканные, адресуются богам. «Диалог с богами», имеющий одной из целей пророчество будущего [106, с. 137], осуществляется сложным символическим кодом ритуала, запечатлённым, в частности, в зрительных образах, так как «ритуальный символ стремится к имитации тех или иных... внешних признаков» символизируемых объектов [76, с. 68], из чего проистекает «факт непроизвольности, мотивированности ритуальной символики» [там же]. На создание такой сложной системы символики и было направлено упорядоченное размещение цветовых, числовых и иконических знаков, размещенных в пространстве ковра и организованных временным (ритмическим) образом.

3-4. Упорядочение — инструмент моделирования и сакрализации мира. «Любопытные значимые и числовые соответствия», заметные в размещении изображений на пазырыкском ковре, отмечал ещё К. Йеттмар [106, с. 139]. Магическое значение чисел в ритуале [42; 92, с. 224] и, в частности, в ритуалах, где фигурируют колесницы (см., например, [23]), имеет прямое отношение и к нашему ковру, составлявшему материально-обрядовый комплекс с повозкой. Вместе с ней ковёр, аналогично ведийским брахману и бархису, символически создавая или воссоздавая вселенную, будучи материализованным результатом действий, направленных на растяжение, распространение и заполнение пространства [39, с. 88], образует модель миропорядка (ведийский аналог этому — ŗta). Эта модель сохраняет все черты, свойственные такой системе: сочетание, взаимопроницаемость идеи распространения и составности, расчленённости с особой организацией частей в целое, где сильнее всего упорядочен и стабилен центр и менее — периферия [68, с. 554; 93, с. 147-150]. «С операциями членения и соединения необходимо связана и идея частей целого, их соответствия, соизмеримости, меры» [93, с. 151], что осуществляется как раз ритмико-временнόй организацией изобразительного пространства ковра. Точнее будет говорить о трёх сферах пространства-времени, в которых существует ковёр: реальном, концептуальном и перцептуальном [31, с. 14]. Замкнутость и цикличность

изображённых поясов отражают цикличность мифологического времени [32, с. 40] с последовательностью организации пространства извне внутрь [87, с. 119], обозначением 4-5-членных структур качества пространства — времени при максимуме сакральности опять же в его центре [32, с. 41-42]. При этом корреляция ритма с изображением звучит как аккомпанемент, композиционный и эстетический организатор произведения искусства [56, с. 7]. Замечено, что ритм — регулярно меняющееся время — в искусстве работает как специфическая система знаков [44, с. 31-32], выступает в функции сообщения [15, с. 81], являясь категорией художественного смыслообразования [75, с. 101]. В этот смысл без натяжек укладываются мифологические представления о календаре как модели мира, отражающей пространственно-временной сакрализованный порядок.

Перемежающаяся ритмика изображений и асимметрия их композиции наталкивают на мысль не только о том, что они скоррелированы с каким-то текстом. Повторы с вариациями, разбросанные по всему изобразительному пространству «текста», заставляют подозревать, что в этом «тексте» «равномерно „распыляется” как в плане выражения, так и в плане содержания» [52, с. 115] указание на сущность бога (богов), как анаграммируемое выражение имени бога или героя в поэтических текстах, определяя их звуковой состав [34, с. 635]. Ковёр пазырыкцев, наделённый ими всеми отмеченными качествами, становился в их же глазах деифицированным объектом, как бы обладающим независимой волей и способностью действовать (ср. о подобных предметах [92, с. 223]). [23]

Проделанная работа — лишь предварительный опыт интерпретации пазырыкского ковра. Вероятно, дальнейшие исследования, в которых сможет найти применение и электронно-вычислительная техника, помогут прояснить оставшиеся пока «белыми пятнами» места: геометрическую и цифровую символику, корреляцию ритма и форм и т.п.

- Абрамян Л.А. Три уровня в структуре магического обряда (мысль — слово — дело). — Конференция «Идеологические представления древнейших обществ». Тезисы докладов. М., 1980.

- Алёшина Т.А., Балонов Ф.Р., Крайсветный М.И., Раев Б.А. (составители). Каталог археологических коллекций (Соколовский курганный могильник). Под ред. Б.А. Раева. Новочеркасск, 1985.

- Антоненко Б.Ф. Заметки к солярной интерпретации мифологии ведийского Индры (по материалам третьей мандалы Ригведы). — ТЗС. Т. XI, 1979.

- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.

- Атхарваведа. Избранное. М., 1977.

- Афанасьева В.К. Гильгамеш и Энкнду. М., 1980.

- Балонов Ф.Р. Колёсный транспорт сарматской эпохи. — Археология Южной Сибири. (Вып. 11). Кемерово, 1980.

- Балонов Ф.Р. Святилища скифского времени в Адыгее. — Скифо-сибирский мир (искусство и идеология). Тезисы докладов Второй научной конференции. 3-6 апреля 1984 г. Кемерово, 1984.

- Балонов Ф.Р. Повозки и ковры в связи с погребальным обрядом, жертвоприношением и молитвенными формулами у населения евразийских степей и предгорий в эпоху бронзы и железа. — Конференция «Балто-славянскне этнокультурные и археологические древности. Погребальный обряд». Тезисы докладов. М., 1985.

- Берсенева В.Я., Яглом И.М. Симметрия и искусство орнамента. — Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.

- Бертельс Е.Э. Избранные труды. История персидско-таджикской литературы. М., 1960.

- Брагинская Н.В. Календарь. — Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980.

- Брагинский И.С., Лелеков Л.А. Иранская мифология. — Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980.

- Вейль Г. Симметрия. М., 1968.

- Волкова Е.В. Ритм как объект эстетического анализа (методологические аспекты). — Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.

- Выготский Л.С. Сознание как проблема психологии поведения. — Психология и марксизм. Л., 1925.

- Габричевский А.Г. Античность и античное. — Античность в культуре и искусстве последующих веков. Материалы научной конференции (Випперовские чтения XIV). 1982. М., 1984.

- Грязнов М.П. Древнее искусство Алтая. Л., 1958.

- Грязнов М.П. По поводу одной рецензии. — СА. 1960, №4. с. 236-238.

- Гусева Н.Р. Художественные ремёсла Индии. М., 1982.

- Деева H.H. Некоторые древнейшие элементы культа Диониса в чернофигурной вазовой живописи. — Актуальные проблемы изучения истории религии и атеизма. Л., 1979.

- Деева Н.Н. Некоторые культовые и мифологические сюжеты в краснофигурной вазовой живописи VI-V вв. до н.э. — Искусство и религия. Л., 1979.

- Довгяло Г.И. Становление идеологии раннеклассового общества (на материале хеттских клинописных текстов). Минск, 1980.

- Дубровский Д.И. Расшифровка кодов (методологические аспекты). — Вопросы философии. 1979, №12, с. 87-100.

- Елизаренкова Т.Я. Древнейший памятник индийской культуры. — Ригведа. Избранные гимны. М., 1972.

- Елизаренкова Т.Я. Об Атхарваведе. — Атхарваведа. Избранное. М., 1977.

- Елизаренкова Т.Я. Древнеиндийская поэтика и её индоевропейские истоки. — Литература и культура древней и средневековой Индии. М., 1979.

- Замоторин И.М. Относительная хронология Пазырыкских курганов. — СА. 1959, №1.

- Звери в камне. Новосибирск, 1980. [1979]

- Зелинский А.Н. О лунно-солнечном счислении в Азии. — 8-я научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы докладов. М., 1977.

- Зобов P.A., Мостепаненко А.М. О типологии пространственно-временных отношений в сфере искусства. — Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.

- Иванов Вяч.Вс. Категория времени в искусстве и культуре XX века. — Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.

- Иванов Вяч.Вс. Опыт истолкования древнеиндийских ритуальных и мифологических терминов, образованных от aśva «конь» (жертвоприношение коня и дерево aśvattha в древней Индии). — Проблемы истории языков и культуры народов Индии. М., 1974.

- Иванов Вяч.Вс. Об анаграммах Ф. де Соссюра. — Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977.

- Иванов Вяч.Вс. Чёт и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем. М., 1978.

- Иванов Вяч.Вс. Эстетическое наследие древней и средневековой Индии. — Литература и культура древней и средневековой Индии. М., 1979.

- Иванов Вяч.Вс. Близнечные мифы. — Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980.

- Иванов Вяч.Вс. Цветовая символика в географических названиях в свете данных типологии (к названию Белоруссии). — Балто-славянские исследования. 1980. М., 1981.

- Иванов В.В., Топоров В.Н. Проблемы функций кузнеца в свете семиотической типологии культур. — Материалы всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. I (5). Тарту, 1974.

- Иванов В.В., Топоров В.Н. Структурно-типологический подход к семантической интерпретации произведений изобразительного искусства в диахроническом аспекте. — ТЗС. Т. VIII. Тарту, 1977.

- Иванов В.В., Топоров В.И. Индоевропейская мифология. — Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980.

- Иоселева М.Я. Происхождение магических чисел. — Страны и народы Востока. Вып. 4. М., 1965.

- Каган М.С. Морфология искусства. Л., 1972.

- Каган М.С. Пространство и время в искусстве как проблема эстетической науки. — Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.

- Козенкова В.И. Новые материалы по бронзовому веку в Западном Предкавказье. — КСИА. Вып. 134. М., 1973, с. 60-67, рис. 18-22.

- Кокстер Г.С.М. Введение в геометрию. М., 1966.

- Крюков М.В. Социальная дифференциация в древнем Китае. — Разложение родового строя и формирование классового общества. М., 1968.

- Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985 (Гл. XIII. Симметрично-развернутые изображения в искусстве Азии и Америки).

- Лелеков Л.А. Искусство Древней Руси и Восток. М., 1978.

- Лелеков Л.А. Проблема индоиранских аналогий к явлениям скифской культуры. — Скифо-сибирское культурно-историческое единство. Кемерово, 1980.

- Литература и культура древней и средневековой Индии. М., 1979.

- Лотман Ю.М. О соотношении звуковых и смысловых жестов в поэтическом тексте. — ТЗС. XI. Тарту, 1979 (Учёные записки ТГУ, вып. 467).

- Лотман Ю.М. Феномен культуры. — Семиотика культуры. ТЗС. X, Тарту, 1978 (Учёные записки ТГУ, вып. 463).

- Мальцев А.И. Группы и другие алгебраические системы. — Математика, её содержание, методы и значение. Т. III. М., 1956.

- Марсадолов Л.С. Хронология курганов Алтая (IV-III вв. до н.э.). Автореф. канд. дис. Л., 1985.

- Мейлах Б.С. Проблема ритма, пространства и времени в комплексном изучении творчества. — Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.

- Миллер Всев. Очерки арийской мифологии в связи с древнейшей культурой. Т. 1. Асвины — Диоскуры. М., 1876.

- Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. Москва — Дрезден, 1973.

- Мифы народов мира. Т. 1-2. М., 1980-1982.

- Неклюдов С.Ю. О функционально-семантической природе знака в повествовательном фольклоре. — Семиотика и художественное творчество. М., 1978.

- Отчёт о работе Кубанской археологической экспедиции в 1980, 1981 и 1982 гг. (Нач. эксп. В.С. Бочкарёв). — Архив ЛОИА АН СССР, КП-2545(I), КП-2685 и КП-2805.

- Первобытное искусство. Новосибирск, 1971.

- Первобытное искусство. Новосибирск, 1976.

- Проблемы истории языков и культуры народов Индии. М., 1974.

- Раевский Д.С. Очерки идеологии скифо-сакских племён. М., 1977.

- Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры. М., 1985.

- Ранние формы искусства. М., 1972.

- Ревзина О.Г. IV Летняя школа по вторичным моделирующим системам (Тарту, 17-24 августа 1970 г.). — ТЗС. VI. Тарту, 1973.

- Ригведа. Избранные гимны. М., 1972.

- Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.

- Руденко С.И. Пятый Пазырыкский курган. — КСИИМК. Вып. 37. М., 1951.

- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.-Л., 1953.

- Руденко С.И. Искусство Алтая и Передней Азии (середина I тыс. до н.э.). М., 1961.

- Руденко С.И. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани из оледенелых курганов Горного Алтая. М., 1968.

- Сапаров М.А. Об организации пространственно-временного континуума художественного произведения. — Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.

- Сарингулян К.С. Очерк семиотической характеристики ритуала. — Семиотика и проблемы коммуникации. Ер., 1981.

- Семенцов В.С. Проблемы интерпретации брахманнческой прозы: Ритуальный символизм. М., 1981.

- Семиотика и искусствометрия. М., 1972.

- Семиотика и художественное творчество. М., 1978.

- Сенешаль М., Флейк Дж. Предисловие. — Узоры симметрии. М., 1980.

- Сенешаль М., Флейк Дж. Симметрия причин и следствий. — Узоры симметрии. М., 1980.

- Стюарт Я. Концепции современной математики. Минск, 1980.

- Сыркин А.Я. Числовые комплексы в ранних упанишадах. — ТЗС. IV, 1969.

- Сыркин А.Я., Топоров В.Н. О триаде и тетраде. — III Летняя школа по вторичным моделирующим системам. Тезисы. Тарту, 1968.

- Тарасов Л. Этот удивительно симметричный мир. М., 1982.

- Тернер В.У. Проблемы цветовой классификации в примитивных культурах (на материале ндембу). — Семиотика и искусствометрия. М., 1972.

- Топоров В.H. О космологических источниках раннеисторнческих описаний. — ТЗС. VI. Тарту, 1973.

- Топоров В.Н. О брахмане. К истокам концепции. — Проблемы истории языков и культуры народов Индии. М., 1974.

- Топоров В.Н. Семантика мифологических представлений о грибах. — Balcanica. Лингвистические исследования. М., 1979.

- Топоров В.Н. О числовых моделях в архаичных текстах. — Структура текста. М., 1980.

- Топоров В.Н. Варна. — Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980.

- Топоров В.Н. Ведийская мифология. — Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980.

- Топоров В.Н. Ведийское ŗta-: к соотношению структуры и этимологии. — Этимология. 1979. М., 1981.

- Узоры симметрии. М., 1980.

- У истоков творчества. Новосибирск, 1978.

- Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 4. М., 1940.

- Фёдоров Е.С. Симметрия на плоскости. СПб., 1891.

- Фотоархив ЛОИА АН СССР, №0.1717.27-34; 0.1872.20.

- Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936.

- Шапиро М. Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. Пространство изображения и средства создания знака-образа. — Семиотика и нскусствометрия. М., 1972.

- Эрман В.Г. Очерки истории ведийской литературы. М., 1980.

- Artamonov М.I. Frozen Tombs of the Scythians. — Scientific American. May 1965.

- Barnett R.D. The World Oldest Persian Carpet, Preserved for 2400 Years in Perpetual Ice in Central Siberia. — Illustrated London News. 11 July 1953 and 1 January 1955.

- Demargne P. Naissance de l'art grec. P., 1964.

- Diez E. A Stylistic Analyses of Islamic Art. — Ars Islamica. V, pars 1, 1938.

- Jettmar K. Art of the Steppes: the Eurasian Animal Style. L., 1967.

- Keith A.B. Numbers (aryan). — Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol. 9. Edinburgh, 1917.

- Parrot A. Assur. München, 1961.

- Talbot Rice T. The Scythians. L., 1957.

- Wiesner J. Eurasische Kunst in Steppenraurn und Waldgebiet. — Illustrierte Weltkunstgeschichte. Bd. 1. Zürich, 1959.

- Wiesner J. Zur archäoligische Sibiriens. — Atlantis. [Zürich], 1959, vol. 31/1.

- Zimmer H. Myths and Symbols in Indian Art and Civilization. Wash., 1946.

50а. Лившиц В.А. «Зороастрийский» календарь. — Бикерман Э. Хронология древнего мира. Ближний Восток и античность. М., 1975.

[1] Размеры приводятся по [74]. В описаниях других авторов эти размеры варьируют, отличаясь, впрочем, незначительно.

[2] Цветная иллюстрация на с. 43, воспроизводящая ковёр полностью, к сожалению, не позволяет пользоваться ею, так как слишком мелка и дана в зеркальном виде.

[3] При обсуждении моего доклада в ЛГУ тонкий знаток технологии древних производств М.П. Грязнов согласился с тем, что ковёр располагался на станке так же, как на нашей ил. 7, и, значит, розетки в поясе I выполнены раньше, чем в поясе II, а последние ткались одновременно с бантом на хвосте лошади, идущей от розеток вниз.

[4] Называть этих людей «спешившимися всадниками» не больше оснований, чем пешими, которые только собираются сесть на коня (или не собираются вовсе): общая картина не даёт оснований к таким выводам.

[5] В графической реконструкции ковра, приведённой в [106, рис. 103], повреждённый угол ковра восстановлен так, что две последние группы в третьем ряду — всадники, т.е. группы типа «в». Обоснований такой реконструкции, как, впрочем, и других, К. Йеттмар не приводит.

[6] С.И. Руденко называет его иногда серым, но это скорее всего трансформация цвета из-за долгого пребывания ковра в погребении.

[7] В отношении белого цвета см. примеч. 6.

[8] С.И. Руденко дал несколько иное описание: «На синем фоне два жёлтых квадрата и один красный между ними» [74, с. 41]. На наш взгляд, говорить о фоне здесь нет оснований; общий же фон ковра — красный.

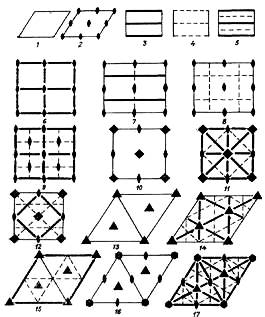

[9] Л.В. Тарасов замечает: «Всего существует семь типов симметрии бордюров» [85, с. 27] (см. наш рис. 4а). Одному из них в нашем случае соответствует лишь пояс V (в аналогичном поясе I имеется перерыв изображений благодаря встроенным между ними розеткам).

[10] С.И. Руденко считал их древками от повозки [72, подпись к рис. 11, 7], М.П. Грязнов [19, с. 237-238], на мой взгляд, совершенно справедливо — каркасом предпогребального шатра (см. графическую реконструкцию М.П. Грязнова в экспозиции Гос. Эрмитажа).

[11] Интересно, что в Ригведе термин bari (золотистый, буланый) относится «чаще всего к коням, которые вообще в мифологии тесно связаны с небом (III, 44, 3; VII, 77, 3; I, 163, 2, где конь является символом солнца)» [3, с. 96].

[12] В других местах [73, с. 25; 74, с. 45] масть этих лошадей названа светло-голубой (ср. выше примеч. 6 и 7).

[13] С.И. Руденко [73, с. 22] писал, что в Персии ахеменидского времени «на лошадь вместо седла клались именно ворсовые ковры», но доказательств не приводил, как и размеров этих чепраков.

[14] Из огромного количества литературы по этому вопросу см., например, работы последнего времени [88, с. 32-33 и примеч. 44, с. 48 и примеч. 89, с. 49 и примеч. 99; 36, с. 7-9 и примеч. 2, с. 27, примеч. 25, с. 29-30; 27, с. 42-43, 55, примеч. 18, с. 77]. (Там же приведена литература вопроса.)

[15] «Тачать (сапожн., порти.) — шить сквозной строчкой» [96, с. 659]. Любопытны приведённые здесь толкования слова «тачка»: «1. (сапожн., портн.) Действие по глаголу „тачать”. Шить в тачку. 2. Ручная тележка...».

[16] Как было показано выше, для пазырыкского ковра это утверждение не вполне справедливо. На нём есть смежные пояса изображений, в которых движение однонаправленно.

[17] Е.Э. Бертельс [11, с. 82] отдгичал, что жрец, читая гимн в честь духа Хаомы, одновременно приготовлял напиток из этого растения и выпивал его, заканчивая ритуал и вместе с ним гимн.

[18] При обсуждении моего доклада в Отделе Востока Гос. Эрмитажа возможность совпадения ритмики поэтических формул (в том числе трудовых песнопений, исполняемых ковроделами и служащих мнемоническими формулами для лучшего запоминания и последующего воспроизведения цветового рисунка ковра) с ритмикой изображений коврового рисунка была подвергнута сомнению. Спустя много месяцев (в 1982 г.) вышла книга [20], в которой я обнаружил следующий факт, почёрпнутый автором книги из специальной литературы, посвящённой восточному ковроделию: «...выработка его (рисунка. — Ф.Б.) под чтение вслух закодированной разметки или под пение рифмованных строк, описывающих узор при помощи условных или реальных сочетаний узелков и красок» (с. 157). На истоки этого способа воспроизведения рисунка указывает его наименование «талим» — очевидно, тюркского происхождения.

[19] Ср., например, [36, с. 7-8]: «Одним из основных (и, на первый взгляд, неожиданным до парадоксальности) выводов современной науки об индоевропейских древностях является то, что ещё в период, предшествовавший индоарийскому, т.е. до 2 тысячелетия до н.э., у носителей этих традиций существовало развитое словесное искусство и специальная терминология, к нему относящаяся, которая достаточно хорошо сохранилась вплоть до гимнов «Ригведы». Характерной чертой этой терминологии, отражающей соответствующие эстетические представления, является, в частности, то, что создание произведения словесного искусства (видимо, как и других произведений искусства) описывалось посредством технических обозначений, первоначально относившихся к таким ремеслам, как плотницкое и ткацкое, и к таким занятиям, как плетение... Основной древнеиндийский термин для обозначения плотницкого дела — глагол tákşati ‘он тешет, плотничает’ родственен как глаголам других индоевропейских языков с тем же техническим ремесленным значением... так и терминам, в глубокой древности обозначавшим одновременно и технику и искусство...» А несколько далее (с. 13) читаем: «...общим для разных индоевропейских традиций оказывается и метафорическое (первоначально связанное с ритуалом) употребление символики боевых колесниц и коней, в частности, по отношению к поэтической речи...».

[20] По недоразумению в текст ссылки Л.А. Лелекова [49] на соответствующее место работы Э. Дица вкрались опечатки, меняющие смысл на противоположный.

[21] См. работу автора настоящей статьи (Смысловая структура изображений на пазырыкском ворсовом ковре. — Скифская эпоха Алтая. Тезисы докладов к конференции. Барнаул, 1986, с. 13-15), где данный вопрос рассмотрен более детально.

[22] На открытия Кубанской экспедиции (начальник В.С. Бочкарёв) указали мне сотрудники ЛОИА Г.Н. Бестужев (при обсуждении моего доклада в ЛГУ) и, позднее, В.А. Трифонов, обративший моё внимание также на аналогичные открытия экспедиции В.И. Козенковой [45]. Пользуясь случаем, выражаю коллегам огромную благодарность.

[23] «На картинах, в которых представлены фигуры в движении и последовательные эпизоды, изображение может быть растянуто в широкие, расположенные друг над другом полосы, которые можно читать наподобие текста. При этом в некоторых картинах существует преимущественное направление, даже тогда, когда изображённые на них события представляются глазу одновременными.

Направленность сама по себе не является произвольной; она возникает из транзитивной природы изображаемого объекта, а также из задачи выразить упорядоченность во времени через упорядоченность в пространстве, требование определённой направленности в последовательности сцен допускает некоторый выбор направления. Хотя оно тем самым становится условным, выбор его всё же не произволен... Различные направления упорядочения — слева направо, справа налево, или даже сверху вниз по вертикали, — встречающиеся в живописи, как и в письменности, вероятно, определялись специфическими свойствами поля изображения. Определялись они также применявшейся техникой и преобладающим содержанием искусства на какой-то более ранней стадии. Есть примеры, в которых левое и правое сосуществуют в одном и том же произведении повествовательного содержания; эти направления приспосабливают живописные сцены к какой-то архитектурной симметрии или к литургическому центру действия... Внутри каждой сцены направления слева направо и справа налево имеют единую цель и назначение.

Можно найти такие изображения, расположенные наподобие бустрофедона: начинающиеся слева направо и возвращающиеся во втором регистре справа налево... Для семиотического подхода здесь важно то, что левое и правое уже резко различаются в самих обозначаемых объектах. Всем известна жизненная важность правого и левого в ритуалах и магии...» [100 с. 147-150].

[ На вклейке ]

Ил. 7. Общий вид ковра. Прорисовка Е.А. Бомаш по [73, рис. 14].

(Открыть Ил. 7 в новом окне)

Ф.Р. Балонов

Ф.Р. Балонов