Ю.П. Алёхин

Ю.П. Алёхин

Енисейские кыргызы на Юго-Западном Алтае.

В период великодержавия енисейских кыргызов (IX-X вв.) границы их государства простирались от верховьев Амура на востоке до восточных склонов Тянь-Шаня на западе, северная граница проходила по Ангаре, от устья которой граница шла на запад несколько южнее Томска, а на юге — до пустыни Гоби. [1] Л.Р. Кызласов выделяет 4 крупных княжества, входивших на правах феодальной зависимости в кыргызский каганат: «Киргиз» (Минусинская котловина), «Кешдим» (Тува), Алтай (Горный и Северный), «Уйгурия» (Северо-Западная Монголия). [2] Д.Г. Савинов выделяет 5 локальных вариантов культуры енисейских кыргызов в IX-X вв.: тувинский, алтайский, восточноказахстанский, минусинский и красноярско-канский. [3] Таким образом, в IX-X вв. Юго-Западный Алтай входил в состав кыргызского каганата. Однако, до последнего времени на Юго-Западном Алтае было известно лишь 2 памятника, где зафиксирован кыргызский погребальный обряд в виде трупосожжений — это курганные могильники Гилёво и Корболиха VIII, результаты исследований которых отражены в тезисном виде и не дают подробной характеристики памятников. [4] В связи с этим открытие и исследование новых памятников енисейских кыргызов на Юго-Западном Алтае имеет большое значение.

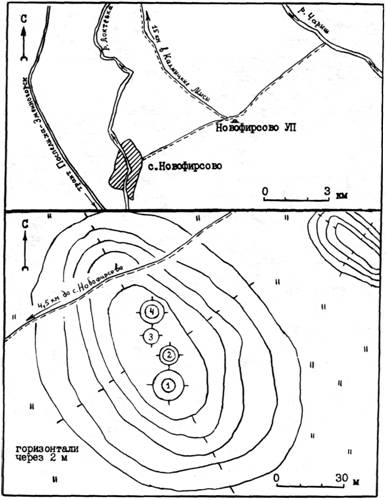

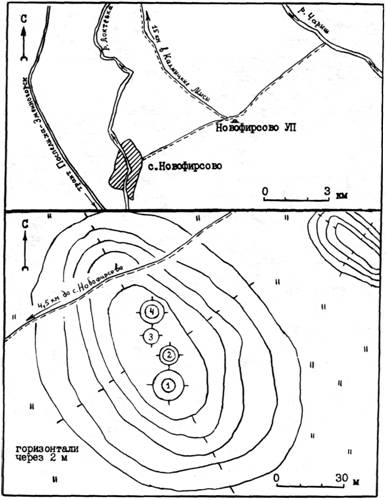

В ходе работ Юго-Западного отряда экспедиции Алтайского университета под руководством автора в 1983-84 гг. была исследована курганная группа Новофирсово VII, состоявшая из четырёх курганов. [5] Памятник открыт нами в 1982 г., [6] расположен в 4,5 км к север-восток-востоку от с. Новофирсово (Курьинский район Алтайского края) на небольшой возвышенности, слегка вытянутой с север-север-запада на юг-юг-восток (рис. 1). Из четырёх курганов — три оказались ограбленными в древности. Два ограбленных кургана (№№ 1, 2) датируются 2-й половиной I тыс. до н.э. и нами в данной статье не рассматриваются.

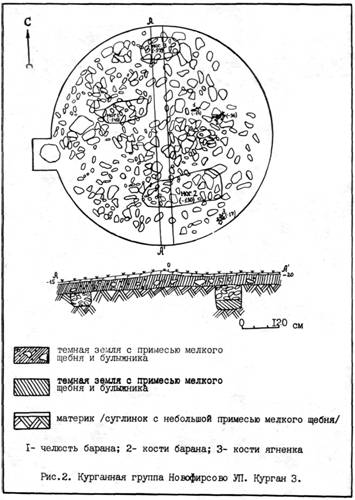

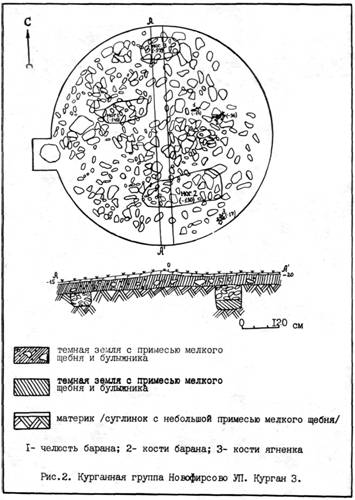

Курган 3 (рис. 2) оказался не потревоженным грабителями и имел вид почти не выделяющегося на поверхности слабо задернованного всхолмления округлой формы диаметром 7 м и высотой 0,2 м. У западного края кургана был вкопан камень-валун, достигавший в периметре 0,7 м. Насыпь кургана состояла из булыжника и обломков скальных пород вперемежку с землёй, мощность каменной наброски дости-

(62/63)

гала 0,4 м. Среди камней насыпи в восточной половине раскопа были зафиксированы остатки поминальной тризны: нижняя челюсть барана, кости барана и кости ягнёнка 3-6 месяцев [7] (рис. 2). Курган содержал три погребения в ямах подпрямоугольной формы, ориентированных по направлению запад-восток. Все могилы имели заполнение то же, что и насыпь кургана (камень с землёй).

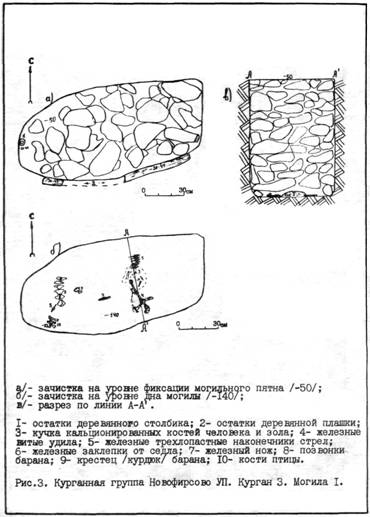

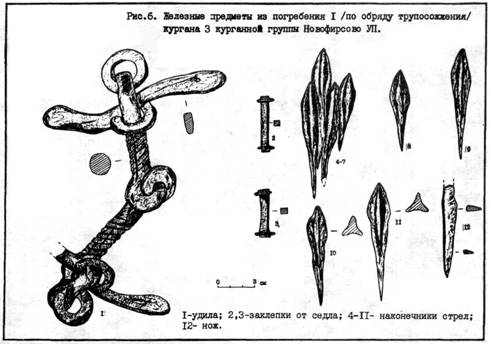

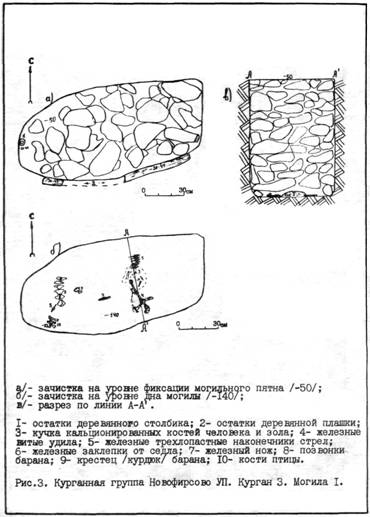

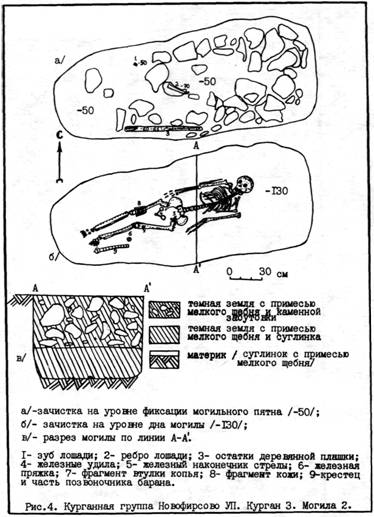

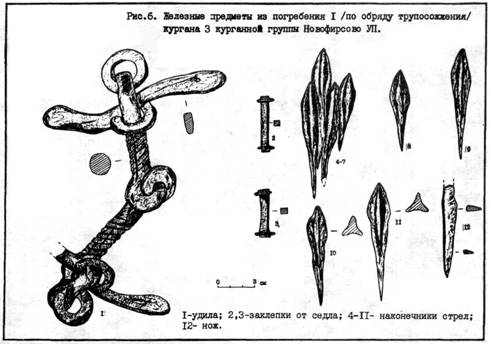

Могила 1. Центральная (рис. 2, 3). Её размеры: 1,45х0,7 м, глубина 1,4 м. [8] У западной стенки могилы, на глубине 0,36-0,49 м зафиксированы остатки вкопанного деревянного столбика диаметром 0,05 м. Вдоль южной стенки могилы на глубине 0,36-0,49 м зафиксированы остатки продольно положенной деревянной плашки шириной до 0,06 м и длиной 1,13 (рис. 3). Камни, заполнявшие могилу до дна, достигали в периметре 0,3 м. На дне могильной ямы (1,4 м), в её центре, находились остатки трупосожжения, совершённого вне могилы, в виде кучки кальцинированных костей человека. Рядом с остатками трупосожжения были положены железные витые двусоставные с восьмёркообразными петлями и третьими подвижными кольцами и S-видными псалиями удила, 2 железные заклёпки от седла, 7 железных черешковых трёхлопастных наконечников стрел, ещё один подобный наконечник стрелы, очевидно смещённый грызунами, находился в центре могилы, несколько в стороне от остатков трупосожжения (рис. 3, 6). Все железные предметы не имели следов пребывания в огне. В западной части могилы находились остатки заупокойной пищи: крестец (курдюк) барана, часть позвоночника барана и кости птицы (рис. 3).

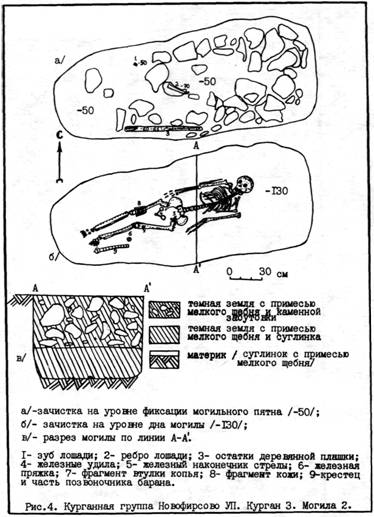

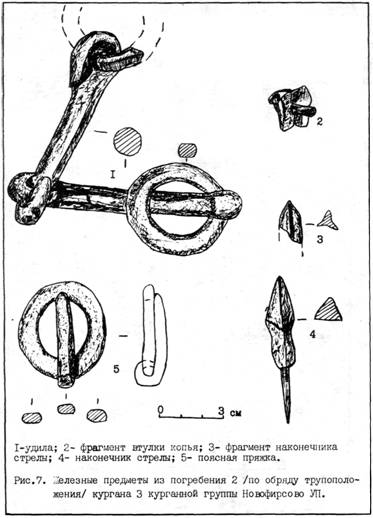

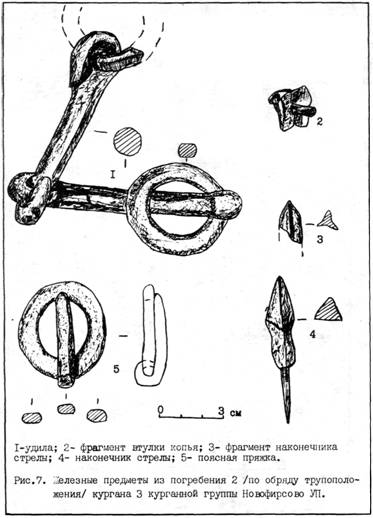

Могила 2. (рис. 2, 4). Располагалась в южной части кургана. Её размеры: 2,55х1 м, глубина 1,3 м. Вдоль южной стенки могилы на глубине 0,6-0,65 м зафиксированы остатки продольно положенной деревянной плашки шириной до 0,05 м и длиной 0,7 м. Могила имела каменно-земляное заполнение. Среди камней заполнения могилы встречен зуб лошади (0,5 м) и ребро лошади (0,7 м). На дне могилы был расчищен костяк пожилого (50-60 лет) мужчины, сильно развитого физически, но невысокого (1,65 м), который при жизни страдал хроническим хандрозом позвоночника. Погребённый был уложен на спине в вытянутом положении и ориентированного головой по направлению юг-запад-запад — север-восток-восток. Могила была сильно потревожена грызунами, в результате чего весь сопроводительный инвентарь оказался смещённым и частично разрушенным.

На левом бедре погребённого находился железный черешковый трёхгранно-трёхлопастной наконечник стрелы очень плохой сохранности, у правого бедра находились железные двусоставные с кольчатыми псалия-

(63/64)

ми удила. На левом колене погребённого расчищен фрагмент втулки копья, рядом находилась железная поясная пряжка с подвижным язычком. В норе грызуна, вдоль западной стенки могилы, найден фрагмент железного трёхлопастного наконечника стрелы (рис. 4, 7). Между ногой погребённого и южной стенкой могилы расчищен крестец и часть позвоночника барана, лежащие в анатомическом порядке. На правом колене погребённого сохранился фрагмент кожаной одежды (рис. 4).

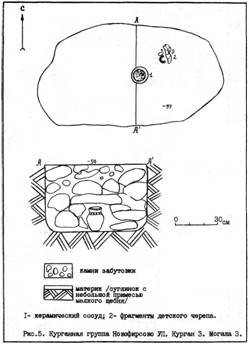

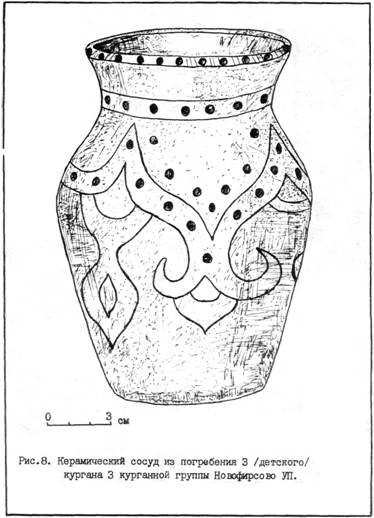

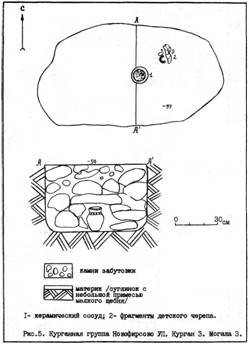

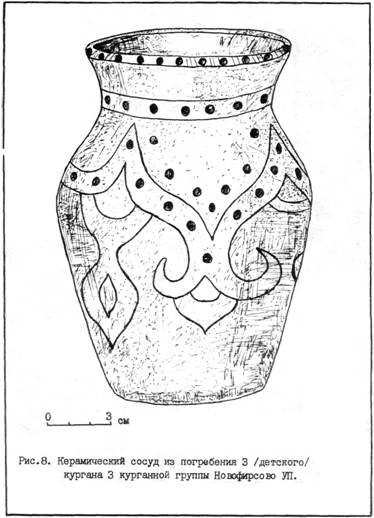

Могила 3. Детская (рис. 2, 5). Находилась у северного края курганной насыпи. Её размеры: 1,3х0,73 м, глубина 0,97 м. Заполнение могилы — каменно-земляное. Костяк погребённого почти не сохранился, за исключением фрагментов черепа и молочных зубов, по которым возраст погребённого ребёнка определяется в 3-5 лет. В центре могилы был установлен керамический сосуд, очевидно содержавший жидкую пищу. Другого инвентаря в могиле не было. Судя по расположению могильной ямы и остатков черепа погребённого, он был уложен вдоль северной стенки могилы и ориентирован головой по линии запад-восток.

Определение культурно-исторической принадлежности и датировки описанных погребений не вызывает особых затруднений. Погребальный обряд центрального (№ 1) погребения типичен для енисейских кыргызов в IX-X вв. [9] Сопроводительный инвентарь также подтверждает этот вывод. Железные двусоставные с восьмёркообразными петлями и подвижными кольцами в них, с S-видными псалиями, заканчивающимися в виде «сапожка» удила (рис. 6- 1) характерны для памятников кыргызской культуры IX-X вв. [10] Железные заклёпки (рис. 6- 2, 3) по определению Л.Р. Кызласова (устная консультация) служили в качестве крепления составных частей седла, чему подтверждением служат остатки дерева из них, сквозь которые они были пропущены. Подобные заклёпки встречены в кыргызском погребении по обряду трупосожжения в Туве, датируемом IX-X вв. [11] Известны они и на Юго-Западном Алтае в погребениях кимакской знати, подвергавшейся влиянию енисейских кыргызов, IX-X вв. [12] 8 железных черешковых трехлопастных наконечников стрел (рис. 6- 4-11), относимых Ю.С. Худяковым к типу ассиметрично-ромбических, широко бытовали на протяжении всего I тыс.н.э., хотя и приобретают более крупные размеры (подобно рассматриваемым) во 2-й половине I тыс.н.э. [13] Подобные наконечники стрел часто встречаются и в кыргызских памятниках IX-X вв., что не противоречит остальному инвентарю погребения 1. Не противоречит интерпретации инвентаря погребений и железный бытовой нож (рис. 6- 12), такие ножи также

(64/65)

широко распространяются и в памятниках тюхтятской культуры IX-X вв. [14]

Детское погребение (№ 3) (рис. 2, 5) также типично по погребальному обряду для памятников тюхтятской культуры IX-X вв. [15] (умерших детей до 10 лет кыргызы не сжигали). Керамический сосуд, поставленный в детское погребение, близок по форме к кыргызским вазам, но его сложный орнамент оригинален, аналогии этому орнаменту нам выявить не удалось (рис. 8).

Сопроводительный инвентарь погребения 2 (рис. 7) хотя и имел широкое бытование и выходит за рамки IX-X вв., однако типичен для памятников кимаков IX-X вв. [16] Учитывая особенности погребального обряда (рис. 2, 4), не приходится сомневаться в кимакской принадлежности погребения 2. [17] Погребение 2, судя по всем данным, в том числе стратиграфическим (рис. 2), синхронно погребениям 1 и 3.

Курган 4 курганной группы Новофирсово VII был расположен в 2 м к северу от описанного кургана 3. Диаметр кургана составлял 11 м, высота 0,25 м. Курган имел такую же конструкцию, как и курган 3. Под насыпью из земли и камня находилось 2 полностью разграбленных погребения: в центре кургана и в его южной части, ориентированных с юг-запад-запада на север-восток-восток. В центральном погребении костей человека не обнаружено, очевидно, оно было совершено по обряду трупосожжения, остатки которого грабители уничтожили. Из вещей сохранились железные асимметрично-ромбический наконечник стрелы и бытовой нож, подобные таковым из кыргызского погребения 1 кургана 3 (рис. 6). Погребение в южной части кургана было совершено по обряду трупоположения, идентично погребению 2 кургана 3 (рис. 2, 4). Инвентарь весь похищен грабителями, сохранился лишь небольшой, силь[но] коррозированный фрагмент неопределимого железного предмета. В насыпи кургана встречен фрагмент средневековой керамики. Судя по всему, курган 4 содержал погребения, оставленными енисейскими кыргызами и кимаками. Относительно большие размеры кургана (сравнительно с курганом 3), очевидно, и привлекли грабителей.

Таким образом, результаты исследования курганного могильника Новофирсово VII позволяют не только нанести на карту археологических памятников Юго-Западного Алтая ещё один (третий) памятник, оставленный енисейскими кыргызами в период их великодержавия (840 г. — конец X в.), выявить особенности погребального обряда, но и позволяют утверждать об этническом смешении местного (кимаки) и кыргызского населения. Курганный могильник Новофирсово VII пока яв-

(65/66)

ляется единственным, где под одним курганом зафиксированы одновременные погребения кыргызов и кимаков. Данные исследования полностью вписываются в известную картину политической ситуации того времени, когда в 840 г. енисейские кыргызы разбили уйгуров и подчинили государство кимаков, охватывавшее и территорию Юго-Западного Алтая. Кыргызы представляли на Юго-Западном Алтае незначительный процент населения, в основном, очевидно, это были воины небольших гарнизонов, разбросанных на территории Юго-Западного Алтая. Основная масса курганов IX-X вв. здесь кимакского происхождения. На материалах исследованных нами кимакских курганов удалось проследить, что кимакская знать находилась под значительным влиянием культуры завоевателей — енисейских кыргызов. Рядовые представители кимакского общества не испытывали сколь-нибудь значительного влияния культуры енисейских кыргызов. [18] Енисейские кыргызы теряют господство на Юго-Западном Алтае к концу X в., в начале XI в. отходят отсюда на запад и кимаки. [19]

Примечания ^

[1] Кызласов Л.Р. Тюхтятская культура древних хакасов (IX-X вв.) // Археология СССР. Степи Евразии в эпоху средневековья. М.: Наука, 1981. C. 54, 55, 58, рис. 32; Он же. История Южной Сибири в средние века. М.: Высшая школа, 1984. C. 75; Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л.: изд-во ЛГУ, 1984. C. 89.

[2] Кызласов Л.Р. История Южной Сибири... С. 135.

[3] Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири... С. 90.

[4] Могильников В.А. Археологические исследования на Верхнем Алее // Археология и краеведение Алтая: Тез. докл. к конф. Барнаул, 1972. C. 39-42; Медникова Э.Б., Могильников В.А., Суразаков A.C. Работы на Верхнем Алее // АО 1975 г. М., 1976. C. 262.

[5] Алёхин Ю.П. Исследования на Юго-Западном Алтае // АО 1983 г. М., 1985. C. 190; Он же. Некоторые результаты археологических исследований 1982-85 гг. на Юго-Западном Алтае // Охрана и использование памятников истории горного дела и камнерезного искусства Алтайского края: Тез. докл. к конф. Барнаул, 1986. C. 85.

[6] Алёхин Ю.П. Отчёт об археологических исследованиях Юго-Западного отряда Алтайской археологической экспедиции летом 1982 г. в Алтайском крае. Барнаул, 1983 // Архив ИА АН CCCP. P-1, № 9005. С. 7.

[7] Все палеозоологические определения сделаны научным сотруд-

(66/67)

ником лаборатории археологии и этнографии Алтайского университета А.В. Гальченко.

[8] Все глубины даются от высшей точки курганной насыпи — от 0-ой отметки на плане.

[9] Кызласов Л.Р. Тюхтятская культура... С. 55.

[10] Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири... Табл. VI, Рис. 1; Кызласов Л.Р. Тюхтятская культура... С. 56.

[11] Труды Тувинской археолого-этнографической экспедиции. 1959-60 гг. [Т. II] М.-Л., 1966 C. 134, 137, рис. 22-1.

[12] Алёхин Ю.П. Некоторые результаты... С. 85.

[14] Кызласов Л.Р. Тюхтятская культура... рис. 33- 31, 39.

[16] Могильников В.А. Кимаки // Археология СССР. Степи Евразии в эпоху средневековья. М.: Наука, 1981. C. 43-44.

[18] Алёхин Ю.П. Некоторые результаты...-85-87.

[19] Могильников В.А. Кимаки... С. 45; Кызласов Л.Р. Тюхтятская культура... С. 54-55- С. 32.[рис. 32]

(67/68)

|

(68/69)

|

Рис. 1. Курганная группа Новофирсово VII.

|

Рис.2. Курганная группа Новофирсово VII. Курган 3.

|

(69/70)

|

(70/71)

|

Рис.3. Курганная группа Новофирсово VII. Курган 3. Могила 1.

|

Рис.4. Курганная группа Новофирсово VII. Курган 3. Могила 2.

|

(71/72)

|

(72/73)

|

Рис.5. Курганная группа Новофирсово VII. Курган 3. Могила 3.

|

Рис.6. Железные предметы из погребения 1 (по обряду трупосожжения) кургана 3 курганной группы Новофирсово VII.

|

(73/74)

|

(74/75)

|

Рис.7. Железные предметы из погребения 2 (по обряду трупоположения) кургана 3 курганной группы Новофирсово VII.

|

Рис.8. Керамический сосуд из погребения 3 (детского) кургана 3 курганной группы Новофирсово VII.

|

|

Ю.П. Алёхин

Ю.П. Алёхин