|

|

|

|

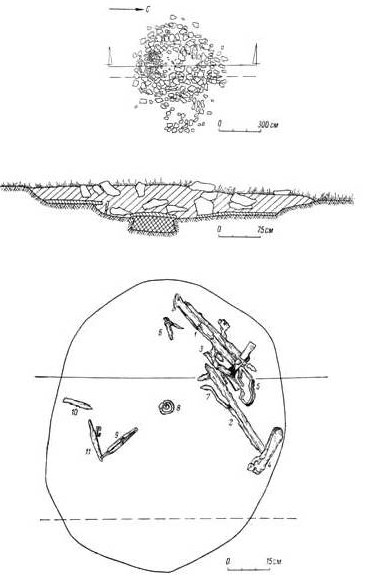

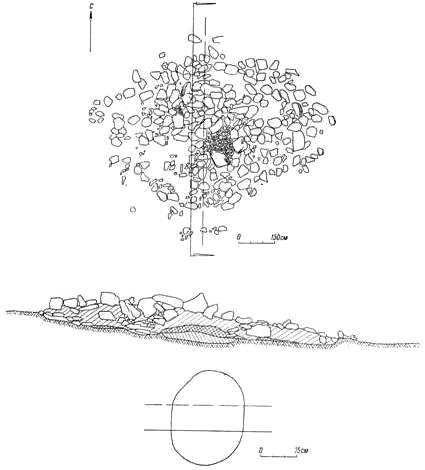

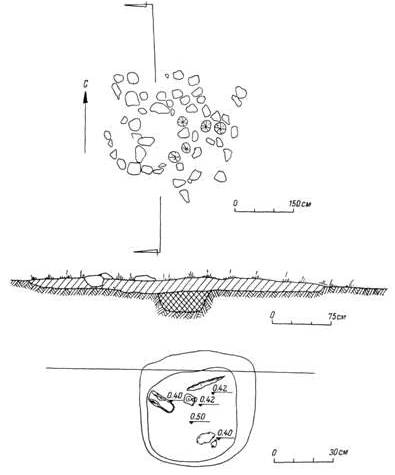

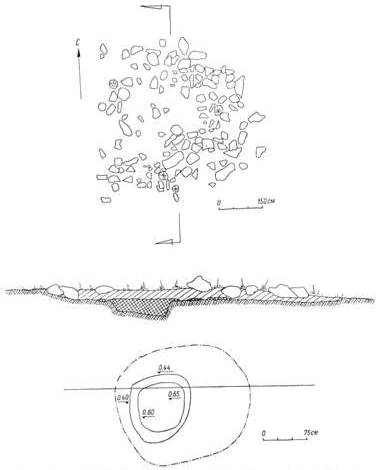

Рис. 1. Курган СХ-59-4. План и разрез кургана, план могильной ямы и расположения инвентаря.(Открыть Рис. 1 в новом окне) |

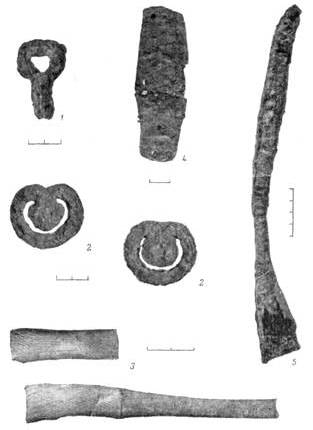

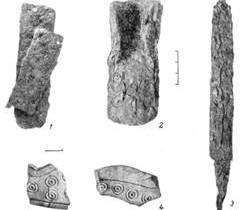

Рис. 2. Курган СХ-59-4. Мечи.(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

клинке под перекрестием поперечная бронзовая оковка, спускающаяся язычком вдоль лезвия на 6 см; рукоять слегка изогнута и наклонена к лезвию, имеет две дырочки с железными заклёпками. Однолезвийные мечи с таким перекрестием встречены в кургане у с. Сростки. [6]

Третий меч (рис. 2, 2) имеет более широкое перекрестие, концы которого плоско н широко раскованы, что в целом придаёт перекрестию вид двойного боевого топорика. [7] Клинок сохранился в длину на 70 см; спинка почти прямая, конец клинка раскован на два лезвия; около перекрестия прослеживается железная оковка, спускающаяся на лезвие язычком длиной 4.5 см. [8] Рукоять у меча прямая, наклона н сторону лезвия почти не имеет. На рукоятке сохранилась одна большая заклёпка. Вероятно, один из мечей из кургана СХ-59-4 имел ножны, от которых сохранился полукруглый железный наконечник с двумя небольшими кольцами, продетыми одно в другое.

Интересен набор разнообразных стрел, представленный в кургане СХ-59-4 несколькими типами.

Значительную группу составляют трёхлопастные наконечники стрел с серповидными и округлыми отверстиями в лопастях (в одном случае со стрельчатыми вырезами; см. рис. 3, 1). Они несколько варьируют по форме и размерам, но в целом представляют единую группу наконечников стрел, хорошо известную по погребениям Южной Сибири конца I тысячелетия. [9]

Более многочисленны массивные трёхгранные наконечники стрел с выемкой в основании граней и упором (рис. 3, 2). Они все немного различны по размерам и форме, в зависимости от глубины и длины выемки, и то приближаются к трёхпёрым, то почти совершенно трёхгранные. Подобные стрелы встречаются в древностях Южной Сибири, но более широкое распространение в конце I тысячелетия н.э. там имели крупные трёхпёрые (Алтай) и трёхлопастные (Минусинская котловина) наконечники стрел. Трёхгранный наконечник стрелы был встречен в погребении с трупосожжением в с. Сростки среди крупных трёхпёрых наконечников стрел. [10] Трёхгранные наконечники известны и в других сросткинских погребениях. [11] Один трёхгранный наконечник находился в наборе стрел из кургана № 11 в Орхон-Дель (Монголия). [12]

Особую группу составляют три четырёхгранных черешковых наконечника стрел (в сечении ромбические, почти квадратные). Они близки к трёхгранным, также имеют округлое основание, кольцевидный упор, но конец наконечников раскован не на три, а на четыре грани. Выемок на гранях эти наконечники не имеют (рис. 3, 3).

Рис. 3. Курган СХ-59-4. Наконечники стрел.

(Открыть Рис. 3 в новом окне)

Плоские ромбические наконечники стрел (рис. 3, 6) имеют остроугольное завершение; у одного из таких наконечников конец частично срезан, благодаря чему остриё имеет трапециевидную форму. Около черешков заметен кольцевидный упор. Сходные наконечники имеются среди стрел Кудыргэ [13] и Тюхтятского клада. [14] Плоские наконечники известны также в памятниках начала II тысячелетия, но там они имеют тупоугольный конец [15] или по пропорциям приближаются к ромбу. [16]

Своеобразную группу составляют двухпёрые наконечники стрел с толстым округлым основанием и длинным черешком. Два из них, с «жальцами» (рис. 3, 4), очень близки наконечнику стрелы из Тюхтятского клада; [17] два других без «жалец» (рис. 3, 5), с угловатыми перьями.

При сожжении уцелела часть костяного шарика, надевавшегося на стрелу. Он имел большие прямоугольные прорези, характерные для шариков из сросткинских погребений. [18]

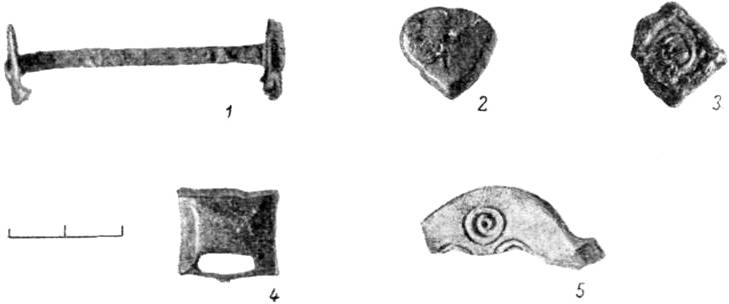

Стрелы (или часть стрел) до сожжения, вероятно, находились в колчане, от которого сохранился массивный железный крюк (рис. 4, 1). Он близок крюкам для крепления колчанов из сросткинских погребений и из курганов в дер. Малиновке. [19] Возможно, к креплению колчана относятся три плоских фигурных железных кольца с дисковидным язычком внутри (рис. 4, 2). Они очень близки по размерам и отчасти по форме к серебряным кольцам от колчана из кургана № 1 четвёртой группы Курая. Совпадает и число таких колец. [20] Костяные накладки сложного лука обожжены, сохранились фрагментарно (рис. 4, 3).

Наконечник копья (рис. 4, 5) имеет узкое четырёхгранное перо, ромбическое в сечении; втулка довольно длинная, с дырочкой внизу для крепления к древку, в которой сохранился гвоздь. Четырёхгранные наконечники копий, пробивающие панцирь, [21] известны в памятниках конца I — начала II тысячелетия. [22] Уцелело несколько пластинок от панциря. Двум из них придана форма удлинённого шестигранника (рис. 4, 4).

Оба стремени (рис. 5, 3) имеют пластинчатое подножие (с продольным утолщением посредине) и подпрямоугольную петлю, образованную изгибом дужки, но они несколько различны по размерам. Ближайшие аналогии они имеют в могильнике Капчалы II. [23]

Все удила найдены в обломках. Лучше сохранились псалии; они имеют S-образную форму, концы их расплющены. Одна пара (рис. 5, 1) близка псалиям Тюхтят-

|

|

|

Рис. 4. Курган СХ-39-4.Остатки колчана и сложного лука, наконечник копья и пластинки от панциря.(Открыть Рис. 4 в новом окне) |

Рис. 5. Курган СХ-59-4.Стремя, удила с псалиями.(Открыть Рис. 5 в новом окне) |

ского клада. [24] У второй пары с одного конца псалиям придана крыловидная форма, с другого конца они ромбовидные (рис. 5, 2); удила с такими псалиями хранятся в коллекции МАЭ. Все псалии посредине имели дужки подпрямоугольной формы из плоских и узких полосок железа, вставлявшихся в специальные отверстия на широкой срединной части псалия. По этому признаку они близки псалиям Тюхтятского клада [25] и некоторым псалиям II Капчальского могильника [26] (большинство псалиев обоих капчальских могильников имеет пластинчатые крепления с двумя отверстиями).

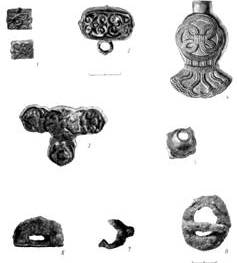

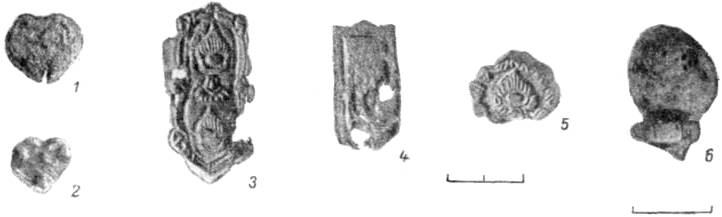

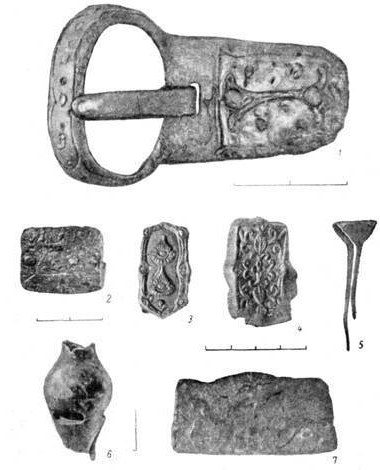

Сбруйные и поясные украшения представлены несколькими вариантами бляшек, хорошо известными по памятникам Минусинской котловины и Алтая. Так, небольшие прямоугольные бляшки, орнаментированные четырёхлепестковой розеткой (рис, 6, 1), имеются в Тюхтятском кладе; [27] уздечные бляшки (рис. 6, 2) и Т-образные бляшки для перекрестий узды с растительным орнаментом (рис. 6, 3) совершенно тождественны бляшкам из Минусинской котловины в собраниях Минусинского музея [28] и МАЭ. [29] В Историческом музее в Москве бляшки с таким же орнаментом

имеются в собраниях М.Н. Погодина н А.С. Уварова с Алтая; [30] орнаментальный мотив в виде трилистника (на небольшой сердцевидной бляшке с фигурно-рифлёным краем) также очень широко распространён на различных бляшках, найденных в Минусинской котловине и Туве. [31]

Рис. 6. Курган СХ-59-4. Украшения сбруи и пояса.

(Открыть Рис. 6 в новом окне)

Поясные бляшки с фигурно-рифлёным краем и прямоугольной прорезью (рис. 6, 6) обычны для инвентаря погребений конца I тысячелетия. Обломок бронзовой пряжки с выступом на кольце (рис. 6, 7) соответствует поясной пряжке из кур-

гана XXXVI Монгун-Тайги; [32] другая пряжка (сильно оплавившаяся) близка пряжке из собрания Минусинского музея. [33] Из числа железных пряжек две (рис. 6, 8) аналогичны пряжке одного из сросткинских погребений. [34]

Очень характерным предметом, хорошо известным по минусинским древностям, является бронзовый зажим для кисти сбруи (рис. 6, 4). Подобные зажимы в Минусинском музее представлены несколькими экземплярами с различными вариантами орнаментального мотива «узел счастья», в том числе с композицией, очень близкой к изображению на зажиме из кургана СХ-59-4. [35]

Интересна ворворка для кисти сбруи в виде конической трубочки на фигурном ромбовидном основании (рис. 6, 5). Сходная ворворка на фигурном прямоугольном основании происходит из случайных находок в Туве (Туранский район). [36] Функционально они, вероятно, близки ворворкам Копёнского чаа-таса. [37]

Особое место в числе украшений занимает треугольная, имеющая фигурно-рифлёный край бляшка с растительным орнаментом, фон для которого выполнен инкрустацией серебром; серебро во время сожжения оплавилось и сохранилось на бляшке в виде капелек (рис. 7, 1). На бляшке можно рассмотреть очень распространённый на многих ювелирных изделиях мотив побега или вьющейся виноградной лозы (разветвляющиеся и завивающиеся усики). Этот мотив наиболее реалистично представлен на китайских изделиях. [38] Более стилизованно он разработан на золотом сосуде из Копёнского чаа-таса, [39] тоже, по-видимому, китайской работы, так как ювелир в совершенстве владеет и свободно пользуется китайской символикой, которая к тому же доведена здесь до очень большой степени стилизации. Широчайшее распространение мотив стилизованной вьющейся лозы получил на различных бляшках [40] и на сердцевидных бляхах, находимых в Минусинской котловине и на Алтае. [41] В качестве инкрустации на железе мотив лозы представлен на китайских стременах из Уйбатского чаа-таса. [42] По-видимому, отдельные элементы этого мотива выполнены инкрустацией на железных стременах I Капчальского могильника. [43] Инкрустация серебра имеется на некоторых железных предметах Тюхтятского клада; [44] она распространена на железных изделиях, находимых в погребениях начала II тысячелетия в Туве [45] и Минусинской котловине, [46] но здесь представлены геометризованные орнаментальные мотивы и несколько грубее техника инкрустации. Не исключено, что некоторые изделия, имеющие в орнаменте мотив вьющейся лозы, были импортированы, подобно стременам Уйбатского чаа-таса, из Китая.

В состав инвентаря кургана СХ-59-4, помимо предметов вооружения и конского убранства, входили предметы хозяйственного назначения. В числе их три небольших ножа, причем все разного размера (рис. 7, 3). Спинки у клинков прямые,

черешки переходят в клинок почти без уступа. Обнаружено также кресало; оно очень примитивное, в виде простой кованой подпрямоугольной пластины (рис. 7, 2). Особый интерес представляет находка двух железных инструментов (рис. 7, 4). У одного рабочий край оформлен в виде остроугольного треугольника, у другого -

Рис. 7. Курган СХ-59-4. Бляшка с остатками инкрустации серебром, кресало, ножи, инструменты.

(Открыть Рис. 7 в новом окне)

в виде тупоугольного треугольника. Орудия эти имеют черешки для рукоятей. Находки инструментов в погребениях — явление не очень редкое (особенно находки тёсел). Они известны по раскопкам курганов конца I тысячелетия на Алтае в группе Курай IV — железное долото с роговой рукояткой, [47] в одном из погребений Том-

ского могильника — кузнечные клещи, [48] в кургане № 2 могильника Джаргаланты (Монголия) — нож типа сапожного. [49] В сросткинских погребениях неоднократно встречены инструменты в виде железного стержня, округлого в сечении; они имели костяные и деревянные рукоятки. [50]

Таким образом, курган СХ-59-4 содержит большой комплекс разнообразных предметов бытового назначения, вооружения и конского оснащения. Многочисленные аналогии, и в первую очередь многие параллели с Тюхтятским кладом, позволяют датировать курган IX-X вв. В обоих памятниках сходный погребальный инвентарь: стрелы, мечи, кинжалы, удила, стремена, сбруйные украшения и, наконец, хозяйственные вещи — ножи или серпы, ремесленные инструменты или ювелирные молоточки. Столь близкое сходство наводит на мысль: не следует ли Тюхтятский клад рассматривать, по аналогии с курганом СХ-59-4, как погребение с трупосожжением нескольких человек. [51] Такое предположение тем более вероятно, что две бляшки Тюхтятского клада имеют следы пребывания на сильном огне. [52] Рабочие, которые нашли и подобрали тюхтятские вещи при рытье ямы, могли не обратить внимание на раскрошившиеся пережжённые кости. Не исключено также, что это был кенотаф, посвященный памяти нескольких человек, подобно кенотафу в Монгун-Тайге, где были положены две пары стремян, двое удил, две стрелы, а также кольцо от колчана, нож и котел. [53] Сравнительно большое число вещей в Тюхтятском кладе — 178 предметов [54] — не исключает того, что это не клад, а погребение. Так, в одном из сросткинских погребений оказалось 170 предметов, причем ассортимент вещей свидетельствует о погребении одного человека (один меч, два стремени, колчан со стрелами, набор сбруйных и поясных пряжек и украшений). [55]

Таким образом, возможно, что одновременные коллективные трупосожжения, подобные кургану СХ-59-4, — явление не единичное.

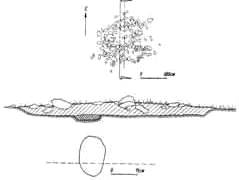

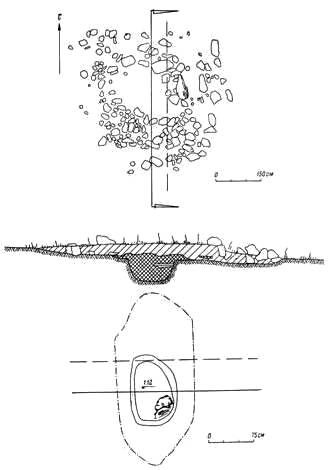

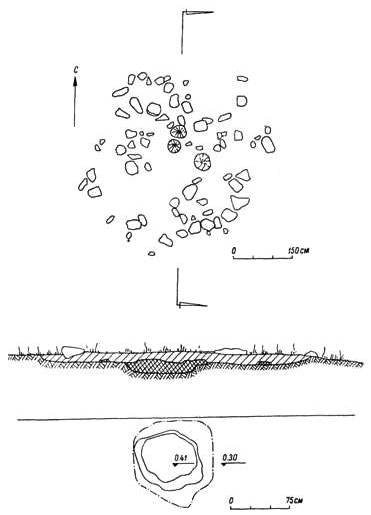

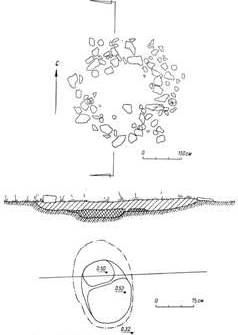

Курган СХ-59-6. Курган из крупных обломков горных пород, размером 3.5x4.5 м, высотой 0.4 м, имеет подпрямоугольные очертания, вытянут с запада на восток, но развал камней делает его округлым. Середина насыпи без камней, задернована. На южной, восточной и западной сторонах помещено по большому камню (первоначально они могли стоять вертикально); в северо-восточном углу также расположены большие камни, которые ко времени раскопок находились в наклонном положении (рис. 8).

Могильная яма размером 1.15x0.75 м, вытянута по линии В-З. Она несколько смещена от центра кургана к северо-востоку, углублена н материк всего на 0.15 м. В зольном заполнении ямы (с примесью угольков и земли) оказались обломки брон-

зовой поясной подтреугольной бляшки и костяной застёжки от пут, а также два обломка железных предметов.

В юго-восточной части насыпи найдена поясная бронзовая бляшка с подвижным овальным кольцом на шарнире. Бляшка орнаментирована стилизованным цветком (пятилепестковой пальметкой) в обрамлении завитков; шарнир орнаментирован «ёлочкой» (рис. 9, 7).

Рис. 8. Курган СХ-59-6. План и разрез кургана, план могильной ямы.

(Открыть Рис. 8 в новом окне)

Поясные бляшки с подвижным кольцом особенно многочисленны в погребениях салтовского круга и салтовского времени. [56] В Минусинской котловине такого типа поясные бляшки найдены в погребении с сожжением в дер. Чёрной; [57] в Туве они обнаружены в кургане у пос. Малиновка, но без орнамента. [58] Различные варианты стилизованного цветка, близкие изображению на бляшке из кургана СХ-59-6, встречаются на многих поясных и сбруйных украшениях. [59]

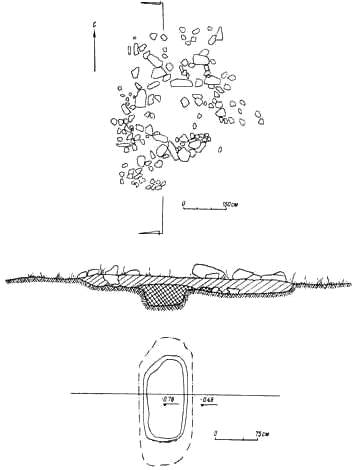

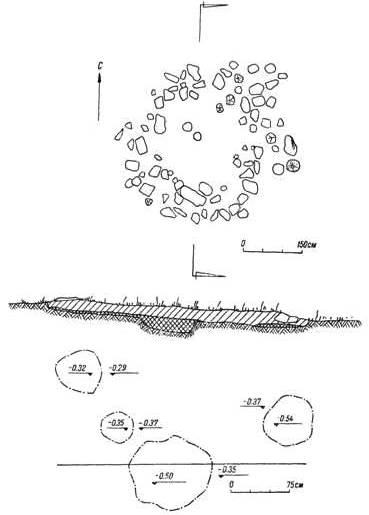

Курган СХ-59-10. Округлая в плане насыпь, диаметром 8 м, высотой 0.85 м, сложена из крупных обломков горных пород. По краю кургана камни задернованы на половину высоты, насыпь же состоит из незадернованных камней. В юго-восточной половине имеется небольшой участок, заполненный мелкими обломками горных пород; при расчистке ничего под камнями не обнаружено (рис. 10).

Овальная могильная яма, размером 1.5x2 м, вытянута по линии СЗЗ-ЮВВ; глубина её в материке 0.15 м. Зольное заполнение ямы (с примесью земли, угольков, кусков полуобгоревшего дерева) несколько возвышалось над могильной ямой, заходя за её края; сверху оно было засыпано слоем (толщиной 10 см) беловатой материковом щебенки — выбросом из могильной ямы. Скопления угольков, пятна золы и беловатой щебёнки встречались по всей площади кургана. В заполнении могильной ямы встречены остатки совершенно оплавившихся предметов из бронзы и светлого сплава, а также несколько хорошо сохранившихся предметов: железная ажурная бляшка

Рис. 9. Курган СХ-59-6, бляшка из насыпи (1). Курган СХ-59-10, инвентарь погребения (2-4).

(Открыть Рис. 9 в новом окне)

(рис. 9, 2), бронзовые обойма, пряжка (рис. 9, 4), подтреугольная пластинка с дырочками на углах и бляшка в виде четырёхлепестковой пластинки с дырочкой посредине, в которую продета пластинчатая петля с разведёнными концами (рис. 9, 3). Обычно такие бляшки имеют в петле кольцо. [60] Ажурная поясная бляшка (с узким вырезом) очень близка серии бляшек и пряжек с ажурным растительным орнаментом, найденных в Минусинской котловине в с. Потрошилово и в разрушенном кургане в с. Малая Ничка. [61]

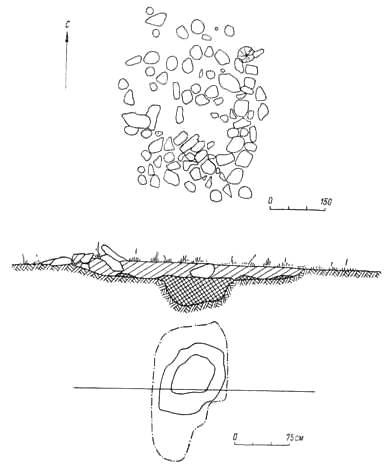

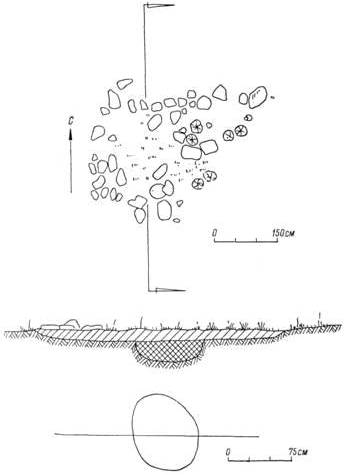

Курган СХ-59-11. Насыпь диаметром 3.5 м в виде кольцевой наброски из обломков горных пород. Высота насыпи 0.25-0.30 м, соответственно размеру камней. Камни задернованы на половину своей высоты; середина кольца почти без камней, задернована, в ней находятся лишь отдельные крупные камни (рис. 11).

В насыпи и на горизонте по всей площади кургана встречались зольные линзы; в центре, под большим золистым пятном размером 1.25x2.95 м, ориентированным по линии В-З, обнаружена могильная яма размером 0.8x1.1 м, вытянутая в направлении СЗЗ-ЮВВ; глубина её в материке 0.4 м. В яме, заполненной золой, углями, обожжёнными костями, встречены крупные бронзовые бляшки от сбруи с изображением цветка, треугольная бляшка с трёхлепестковой пальметкой, зажим для кнсти сбруи с изображением птицы, обломок зеркала, железная скоба и слитки металла. На глубине 0.15 м у юго-западной стенки ямы находился железный котёл. Он состоит из двух половин: верхняя из них выкована в виде широкой ленты, к которой приклёпаны две плоские полукруглые ручки; нижняя половина — уплощённое днище с загнутыми краями и с дырочками для заклёпок. Обе половины лежали

|

|

|

Рис. 10. Курган СХ-59-10.План и разрез кургана, план могильной ямы.(Открыть Рис. 10 в новом окне) |

Рис. 11. Курган СХ-59-11.План и разрез кургана, план могильной ямы.(Открыть Рис. 11 в новом окне) |

в могиле отдельно, обе сплющены; днище находилось над ручками, около устья котла. По-видимому, здесь имела место преднамеренная порча предмета. Многие предметы побывали на сильном огне: некоторые бляшки от сбруи частично оплавились н покоробились, обломок зеркала деформировался и оплавился.

Небольшой по количеству предметов инвентарь кургана СХ-59-11 имеет в своем составе очень характерные вещи.

Сбруйные украшения представлены бляшками с изображением распустившегося цветка (в обрамлении лозы с завивающимися усиками), размещённого в двух вариантах: в одном случае цветок расположен по горизонтали, в другом — по вертикали (рис. 12, 1, 2). Последний вариант бляшек почти полностью совпадает с бляшками Тюхтятского клада, [62] отличаясь от них лишь незначительными деталями; полное совпадение орнаментальных деталей можно отметать с бляшкой из с. Анаш. [63] Бляшки с горизонтальным расположением цветка также очень близки тюхтятским, но имеют овальную форму и отличаются от последних узором из завитков лозы; по размерам и узору они совпадают с бляшками из с. Шушенского, [64] а также близки бляшке из дер. Малая Ничка. [65] Мотив цветка на сбруйных украшениях известен и в других вариантах. [66] Встречается этот мотив и на поясных бляшках. [67]

Сбруйные зажимы для кистей (рис. 12, 3), украшенные изображением птицы (утки?) с распростертыми крыльями и орнаментальными завитками и «кистями» около хвоста и головы, неоднократно находились в Минусинской котловине. [68] Там на таких зажимах имеются обобщённые изображения птицы, без детализации крыльев и головы. Наиболее близок зажиму из рассматриваемого нами кургана зажим с детализацией крыльев, найденный близ дер. Бузуновой. Изображение на зажиме из кургана СХ-59-11 имеет очень чёткую разработку деталей: подробно отмечены перья на крыльях, выделен глаз, подчёркнута сомкнутость клюва. Возможно, такая детализация изображения должна быть отнесена за счёт отливки в первичной форме. Вероятно, такое же изображение птицы с распростёртыми крыльями перекрыто изображением «узла счастья» на зажимах из дер. Кривой [69] и с. Батени. [70] Здесь сверху хорошо видны голова и два орнаментальных завитка, снизу — хвост и нижние орнаментальные завитки (две точки). Аналогичные птицы (в паре) с перекрещёнными шеями изображены на золотой бляшке из Копёнского чаа-таса; [71] птицы с длинными шеями (гуси?) известны на зажиме из с. Потрошилово. [72] Близкую трактовку имеют птички-амулеты; [73] тот же образ птицы в полёте отражают и крючки в виде очень стилизованных птичек. [74]

Сохранилась центральная часть зеркала с полушарной ручкой. Обломок небольшой, сильно оплавился (рис. 12, 4). На нём можно рассмотреть только часть орнаментального круга, шириной в 2 мм, с радиальной штриховкой; круг подходит к ручке очень близко, приблизительно как у зеркала из Истяцкого юрта, [75] но радиальная штриховка как будто продолжается и за пределы круга. Поэтому возможно, что зеркало имело орнамент, близкий орнаменту на зеркале династии Тан из собрания Минусинского музея [76] и на обломке зеркала из кургана у Наинтэ-суме (Монголия), где также есть намёки на радиальную штриховку в центральном зубчатом круге. [77]

Курган СХ-59-12. Насыпь, диаметром около 4 м, устроена в виде кольцевой наброски из крупных обломков горных пород (развал камней к югу и северу несколько

Рис. 12. Курган СХ-59-11. Инвентарь погребения.

(Открыть Рис. 12 в новом окне)

шире). Середина задернована, без камней (рис. 13). В могильной яме, размером 0.75x1.40 м и глубиной в материке 0.3 м, вытянутой по линии З-В, обнаружены только зола, угли, куски полуобгоревшего дерева, жжёные кости н необожжённые кости лошади и коровы.

Курган СХ-59-13. Насыпь, диаметром 3.5 м, имеет вид кольцевидной наброски из обломков горных пород. Середина задернована, без камней (рис. 14). В северной половине кургана под насыпью найдена железная пряжка. Овальная могильная яма, размером 0.75x1.10 м, вытянутая по линии СЗ-ЮВ и углубленная в материке на 0.35 м, заполнена преимущественно золой; углей н пережжённых костей немного. Из предметов найдены две сердцевидные бляшки — железная и бронзовая (рис. 15, 1, 2), причём последняя с очень стилизованным изображением цветка-пальметки и тремя выпуклинами по углам, а также обломок продолговатой бляшки с изображением распустившегося цветка, как в кургане СХ-59-11, и обломки костяных предметов (в том числе обломок срединной накладки на лук).

Курган СХ-59-14. Насыпь, диаметром около 4 м, высотой 0.2 м, в виде кольцевидной наброски из обломков горных пород; середина кургана почти без камней, задернована (рис. 16). Могильная яма неправильно округлых очертаний, размером 0.55x0.65 м, глубиной в материке 0.2 м, сдвинута в западную половину кургана.

|

|

|

Рис. 13. Курган СХ-59-12. План и разрез кургана, план зольного пятна и могильной ямы.(Открыть Рис. 13 в новом окне) |

Рис. 14. Курган СХ-59-13. План и разрез кургана, план зольного пятна и могильной ямы.(Открыть Рис. 14 в новом окне) |

Она заполнена золой; угли н обожжённые кости встречены в небольшом количестве Найдены три продолговатые наременные бляшки (рис. 15, 3, 4) и две обоймы (бронзовая и железная).

На одной из бляшек хорошо сохранился орнамент с композицией цветка и двух пламевидных изображений. [78] Совершенно точную аналогию эта бляшка имеет в наременных бляшках из дер. Игрын. [79] На другой бляшке по внутренней стороне прослеживается орнамент в виде трёхлепестковой пальметки.

Курган СХ-59-15. Насыпь — кольцевая наброска диаметром 4 м из обломков горных пород — возвышается над современным уровнем почвы на 0.1 м; середина без камней, задернована (рис. 17). В юго-восточной части найдена бронзовая треугольная, с фигурно-рифлёным краем бляшка, имеющая пламевидное изображение. Сразу же под дёрном в восточной половине кургана прослеживаются зольные пятна.

Рис. 15. Курганы СХ-59-13, СХ-59-14,СХ-59-15. Инвентарь погребений. 1, 2 — курган СХ-59-13; 3, 4 — курган СХ-59-14; 5, 6 — курган СХ-59-15.

(Открыть Рис. 15 в новом окне)

В юго-восточном пятне встречаются обожжённые кости и необожжённые обломки позвонков. При разборке золистых пятен встречены обломок костяного обгорелого шарика-свистунки от стрелы и бляшка с вертикальным изображением цветка. В могильной яме, диаметром около 1 м, глубиной в материке 0.2 м, с зольным заполнением, встречено только несколько угольков и обгорелых костей.

Найденная в насыпи бляшка имеет очень распространенное на бронзовых украшениях пламевидное изображение (рис. 15, 5). Большой набор украшений с таким орнаментальным мотивом имеется из дер. Игрын; [80] пламевидное изображение имеют некоторые малые бляшки Тюхтятского клада; [81] известны такие бляшки и на Алтае. [82]

Костяной шарик от стрелы (рис. 15, 6) не имеет прорезей, снизу он обрамлён рельефным пояском, что сближает его с шариком без прорезей и с пояском внизу на трёхлопастной стреле из могильника Капчалы II. [83] Костяные шарики без прорезей н с ободком внизу встречены при раскопках кургана у Наинтэ-суме (Монго-

|

|

|

Рис. 16. Курган СХ-59-14. План и разрез кургана, план зольного типа и могильной ямы.(Открыть Рис. 10 в новом окне) |

Рис. 17. Курган СХ-59-15. План и разрез кургана, план зольных пятен и могильной ямы.(Открыть Рис. 11 в новом окне) |

лия). [84] Роговой шарик без прорезей имела плоская стрела из могилы № 6 в Ближних Елбанах. [85]

Курган СХ-59-16. Насыпь в виде кольцевой наброски, диаметром 3 м, из крупных полузадернованных обломков горных пород; высота её над современной поверхностью 0.2-0.4 м. Середина кургана без камней, задернована (рис. 18). Овальная могильная яма, размером 0.75x0.95 м и глубиной 0.4 м, вытянута но линии ССЗ-ЮЮВ. Яма заполнена перемешанной с золой землёй, без углей. Жжёные кости встре-

(с. 132) |

|

Рис. 18. Курган СХ-59-16.План н разрез кургана, план могильной ямы.(Открыть Рис. 18 в новом окне) |

Рис. 19. Курган СХ-59-17.План и разрез кургана, план могильной ямы.(Открыть Рис. 19 в новом окне) |

чены в небольшом количестве. Здесь найдены миниатюрный железный ножик, обломки железной обоймы и обломок удил с восьмёркообразными концами, расположенными в одной плоскости.

Курган СХ-59-17. Насыпь в виде кольцевой наброски, диаметром 3 м, из крупных обломков горных пород; середина её без камней, задернована (рис. 19). Могильная яма подквадратной формы, размером 0.7x0.7 м и глубиной 0.5 м, находится почти

в центре кургана. Заполнение ямы зольное, без углей, с обожжёнными костями.

Вблизи дна ямы находились железные вещи: однолезвийный меч, трёхгранный наконечник стрелы, чешуйки от панциря, тесло, кресало и инструмент, треугольный конец которого имеет фигурно-рифленый край (рис. 20, 1-5). Здесь же собраны обломки бронзовой обоймы, обломок большого железного (чугунного?) сосуда (котла?), обломок кольца и нижняя пластинка поясной бляшки. Интересны обломки костяного предмета, орнаментированного рядом двойных кружков с точкой в центре и полоской вдоль края (рис. 20, 4).

Меч сохранился не полностью. Подобно мечам из кургана СХ-59-4, его клинок согнут вдвое. Чешуйки от панциря узкие, длинные, прямоугольные. Наконечник стрелы, овальное кресало аналогичны предметам из кургана СХ-59-4. Железный инструмент отличается от инструментов последнего кургана фигурным оформлением треугольного рабочего конца. Тесло, как обычно, имеет незамкнутую втулку и крыловидные края. Подобные орудия хорошо известны по раскопкам курганов Тувы, [86] Минусинской котловины, [87] Алтая. [88] После ножей тесло — самое распространённое орудие, встречающееся в погребениях.

Курган СХ-59-18. Насыпь в виде кольцевой наброски, диаметром 4 м, сложена из крупных обломков горных пород, задернованных более чем на половину высоты и выступающих над современным уровнем почвы на 0.2-0.3 м; середина насыпи без камней, задернована (рис. 21). На глубине 0.2 м прослеживаются зольные пятна. Могильная яма неправильно округлых очертаний, диаметром 0.8 м, глубиной 0.2 м, расположена на юго-восточной стороне кургана, близ центра. В зольном заполнении ямы много обожжённых костей, углей мало.

Из вещей найдены железный болт (рис. 22, 1) н несколько бронзовых и костяных предметов: одна сбруйная наременная продолговатая бляшка с пламевидными изображениями; три поясных бронзовых бляшки — сердцевидная без орнамента, квадратная, имеющая в середине круг, и квадратная с узкой прямоугольной прорезью (рис. 22, 2-4). Бляшки последнего типа часты в составе наборных поясов, [89] но наиболее точную аналогию они имеют среди малых бляшек Тюхтятского клада. [90] Сердцевидные бляшки очень широко распространены в инвентаре погребений IX-X вв. Здесь (в кургане СХ-59-18), как и в Минусинской котловине, [91] бляшка литая (в сросткинских погребениях сердцевидные бляшки очень часто кованые). [92]

Из костяных изделий следует отметить обломки предмета, орнаментированного, подобно поделке из кургана СХ-59-17, линиями и двойными кружками с точкой, обломок костяного шарика от стрелы-свистунки и обломок срединной накладки для лука.

Курган СХ-59-19. Насыпь, диаметром 5.5 м, высотой 0.5 м, сложена из крупных обломков горных пород в виде кольцевой наброски. Развал камней несколько шире с восточной стороны. Некоторые камни, возможно, были поставлены вертикально, но к моменту раскопок они располагались уже наклонно. Насыпь сильно задернована; середина её почти без камней (рис. 23). Под насыпью по всей поверхности кургана прослеживаются зольные пятна; в западной половине кургана, около центра, большое зольное пятно (с небольшим количеством угольков), расчистка которого вы-

Рис. 20. Курган СХ-59-17. Инвентарь погребения.

(Открыть Рис. 20 в новом окне)

явила неправильно овальную могильную яму, размером 0.9x1.1 м, глубиной 0.25 м, вытянутую по линии В-З.

В заполнении ямы собран небольшой, но разнообразный погребальный инвентарь. Многие вещи обычны для описываемых курганов: трёхгранный наконечник стрелы с выемками в основании граней и упором, костяной шарик-свистунка (и обломок) с длинными прямоугольными прорезями (рис. 24, 6), обломки серединных накладок для лука, удлинённая бляшка с пламевидными изображениями (рис. 24, 3), обоймы, обломки костяного предмета, орнаментированного линиями и кружками с точкой. Прямоугольная наременная бляшка даёт новый орнаментальный мотив, в основе которого лежит розетка из завитков с отходящими в четырех направлениях листочками (рис. 24, 4). Бляшки с таким орнаментом неоднократно находили в Минусинской котловине (в сёлах Большая Иня, [93] Верхняя Коя, [94] Луговское [95]) и на Алтае. [96]

Рис. 21. Курган СХ-59-18. План и разрез кургана, план зольного пятна н могильной ямы.

(Открыть Рис. 21 в новом окне)

Разнообразны железные предметы.

На одной из четырёхугольных железных бляшек сохранилась часть орнамента с элементами вьющейся лозы (рис. 24, 2); по технике инкрустации бляшка сходна с бляшкой из кургана СХ-59-4.

Своеобразна железная пряжка (рис. 24, 1). Её овальное кольцо и цельнокованное удлинённое основание украшены инкрустацией, выполненной в совершенно иной технике, чем у описанной бляшки. Орнамент нанесён на «фон» — специально вставленную медную (?) пластинку, укрепленную заклёпками. На кольце орнамент состоит из кружков и точек; на основании пряжки помещено двойное (зеркальное) изображение, воспроизводящее, по-видимому, стилизованный цветок (трёхлепестковую пальметку). Изображение цветов частично перекрыто заклёпками, укрепляющими «фон».

Железное кресало, хорошо прокованное, имеет трапециевидную форму и фигурный верх (рис. 24, 7). Небольшие «щипчики» (?) представляют собой согнутый четырёхгранный стержень, расплющенный в середине в виде круглого щитка (рис. 24, 5).

Рис. 22. Курган СX-59-18. Инвентарь погребения. (Открыть Рис. 22 в новом окне)

* * *

Из обзора курганов с трупосожжениями могильника Тора-Тал-Арты видно, что все они имели сходные по устройству насыпи, сходные ритуал и инвентарь.

Как правило, насыпи курганов сравнительно невелики, обычно 3-5 м в диаметре, но отдельные насыпи достигают 7-8 м; высота их незначительна — равна незадернованной части обломков горных пород, из которых насыпь сложена; даже у более крупных курганов высота насыпи была меньше 0.5 м. Насыпи имеют вид кольцеобразных набросок из крупных обломков горных пород; середина их обычно без камней, задернована. В двух случаях можно было заметить, что края насыпей были обставлены крупными обломками, укрепленными вертикально (курганы СХ-59-6 и СХ-59-19). [97]

Сожжение трупа совершалось на стороне. В небольшие овальные могилы насыпали уже остывшие жжёные кости вместе с золой, углями и остатками уцелевшего при сожжении инвентаря; кости животных, положенные в могилы, не имеют, как правило, следов, обожжённости.

|

|

|

Рис. 23. Курган СХ-59-19.План н разрез кургана, план зольного пятна и могильной ямы.(Открыть Рис. 23 в новом окне) |

Рис. 24. Курган СХ-59-19.Инвентарь погребения.(Открыть Рис. 24 в новом окне) |

Многочисленные аналогии инвентаря раскопанных курганов с Тюхтятским кладом и инвентарём погребений сросткинской культуры позволяют курганы с сожжением могильника Тора-Тал-Арты датировать IX-X вв. К этому же времени относятся курганы с трупосожжениями, раскопанные А.В. Адриановым и С.А. Теплоуховым в Туве. [98]

На основании обряда трупосожжения, отмеченного китайскими летописями у хягасов (кыргызов), [99] курганы с сожжениями в Минусинской котловине считаются кыргызскими. [100] Такое же этническое определение получили курганы с трупосожжением IX-X вв. в Туве, [101] которую в 840 г., после поражения уйгуров и бегства уйгурского кагана, заняли кыргызы. Погребальные памятники обоих районов — Тувы н Минусинской котловины — действительно имеют в это время много общего.

Так, при раскопках А.В. Адриановым курганов с трупосожжениями в Туве, помимо погребений с насыпями в виде кольцевидных набросок с задернованными серединами без камней, были обнаружены курганы с кольцевидными стенками вокруг могильных ям; стенки были сложены из плоских плиток. [102] Аналогичные кольцевидные сооружения выявлены н при раскопках чаа-тасов в Минусинской котловине. Особенно хорошо они сохранились и были тщательно прослежены на чаатасах с трупосожжениями VI-VIII вв. в местности Гришкин Лог. [103] По-видимому, кольцевидные наброски курганов с трупосожжениями в Туве находятся в известном родстве с кольцевидными оградками чаа-тасов Минусинской котловины. Вероятно, те случаи, когда насыпи были обставлены крупными обломками горных пород, вкопанными в вертикальном положении, следует тоже рассматривать как пережиток обычая обставлять курган стелами, т.е. как пережиток конструкции чаа-тасов.

В Минусинской котловине среди трупосожжений VI-IX вв. выделено три типа погребений. [104] Первый тип, наиболее многочисленный, — погребения под небольшими каменными курганами с квадратными, круглыми или овальными могильными ямами (в среднем размером 1x1x1 м), укреплёнными колышками и перекрытыми накатом из жердей; в этих ямах кучками лежат пережженные кости человека в со-

провождении сосудов, единичных предметов и необожжённых костей животных. Второй тип погребений отличается от первого только более пышным ритуалом похорон — курганы большого размера, со стелами (чаа-тасы), с большими могильными ямами и богатым инвентарём. Для третьего типа погребений характерны небольшие насыпи (от 1 до 7 м в диаметре) и узкие длинные могильные ямы, как бы рассчитанные на трупоположение. [105]

Погребения могильника Тора-Тал-Арты по размерам насыпей и могил ближе всего погребениям первого типа Минусинской котловины, но сходство некоторых курганов с конструкциями чаа-тасов и большее богатство инвентаря позволяют сближать их и со вторым, более богатым типом погребений. Однако в инвентаре сут-хольских погребений особенно ощущается обилие оружия, находки которого не свойственны курганам с сожжением VI-IX вв. Минусинской котловины. Там, очевидно, повседневный уклад жизни был мирным; в погребениях это сказывается в обилии керамики, сбруйных наборов н украшений одежды. Набор инвентаря в курганах могильника Тора-Тал-Арты, напротив, показывает, что это погребения воинов. Особенно ярко это проявляется в полном отсутствии в инвентаре керамики. Её заменяли, очевидно, железные котлы, более пригодные для условий военной жизни (см. инвентарь кургана СХ-59-11). В инвентаре курганов не встречено никаких драгоценностей. Погребённого сопровождает набор только самых необходимых предметов вооружения конного воина, к тому же предсnавленных в самом минимальном количестве. Очевидно, курганы с сожжением могильника Тора-Тал-Арты, как и курганы с сожжением, раскопанные в Туве А.В. Адриановым и С.А. Теплоуховым, являются погребениями рядовых кыргызских воинов [106] эпохи завоевания Тувы кыргызами.

Возможно, какая-то часть кыргызов оставалась в Туве и после того, как они были вытеснены из Монголии киданями в 924 г., так как погребения с трупосожжениями встречаются в Туве и в последующие столетия. [107] Род кыргызов в составе тувинцев существует по настоящее время, [108] причём у них сохранилось предание о том, что прежде они сжигали своих покойников. [109]

[1] В Туве курганы с обрядом трупосожжения раскапывались А.В. Адриановым в 1915-1916 гг. (pp. Улуг-Хем, Элегест, Берге), С.А. Теплоуховым в 1926 г. (р. Элегест), Л.Р. Кызласовым в 1955 г. (верховья р. Уюк, пос. Малиновка) н в 1959 г. (р. Межегей, уроч. Кезен-Хуре). В 1960 г. Л.Р. Кызласов издал инвентарь тех курганов, недалеко от которых находились стелы с надписями (эпитафиями), в том числе опубликовал инвентарь курганов с трупосожжениями. См.: Л.Р. Кызласов. Новая датировка памятников енисейской письменности. Сов. археология, 1960, № 3, стр. 101-103, рис. 5. 11, 12. Однако А.В. Адриановым и С.А. Теплоуховым было раскопано значительно больше курганов с сожжениями, но результаты их исследования почти не отражены в археологической литературе.

[2] А.Д. Грач, Л.Г. Нечаева. Краткие итоги исследований первой группы археологического отряда ТКЭИЭ. Учёные записки ТНИИЯЛИ, вып. VIII, Кызыл, 1960, стр. 186-187, табл. I, II.

[3] Л.Р. Кызласов. О южных границах государства древних хакасов в IX-XII вв. Учёные записки Хакасского НИИЯЛИ, вып. VIII, Абакан, 1960, стр. 62.

[4] В раскопках А.В. Адрианова все курганы с сожжениями также были без камней в середине насыпи. См.: Архив ЛОИА, ф. 42, д. 369.

[5] М.П. Грязнов. История древних племён Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка. МИА, № 48, М.-Л., 1956, стр. 145-149 (могильник БЕ VIII, курган 1, могила 5; курган 2, могила 2; БЕ VI, могила 5; БЕ VII, могила 78). Один меч в могиле был обнаружен также в могильнике у с. Сростки при раскопках С.И. Руденко в 1925 г., в курганах №№ 2 и 3 (Гос. Эрмитаж, колл. №№ 4381-6, 37), при раскопках С.М. Сергеева в 1930 г. (Гос. Эрмитаж, колл. №№ 1285-18, 18а) и М.Д. Копытова в 1925 г. (Бийский музей, колл. №№ 76-77, 77-59), а также в могильнике у дер. Чёрной Хакасского округа при раскопках Г.П. Сосновского в 1929 г., в кургане № 1 (Гос. Эрмитаж, колл. № 1548-1).

[6] Раскопки С.И. Руденко 1925 г., курган № 2 (Гос. Эрмитаж, колл. № 4381-6); раскопки С.М. Сергеева 1930 г., курган № 2 (там же, колл. №№ 1285-18, 18а).

[7] Перекрестие меча по форме несколько напоминает бронзовое перекрестие известного сросткинского меча, у которого фигурные концы перекрестия тоже уплощены и расширены. См.: A. Zakhаrоv und W. Arendt. Studia Levedica. Archeologia Hungarica, XVI, Budapest, 1934, tab. VIII; N. Fettich. Die Metallkunst der landnehmenden Ungarn. Archeologia Hungarica, XXI, Budapest, 1937, tab. XXXI; С.В. Киселёв. Древняя история Южной Сибири. М., 1951, стр. 555, табл. VIII, 5.

[8] Подобная железная оковка сохранилась у однолезвийного меча из кургана № 1 (с сожжением) могильника у дер. Чёрной Хакасского округа. Курган этот относится к более позднему времени, поэтому оковка меча представляет, очевидно, более поздний вариант — она узкая, язычок также узкий и спускается вдоль лезвия на 9 см (Гос. Эрмитаж, колл. № 1548-17). Аналогичные оковки уцелели у однолезвийных мечей и сабель из собрания Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова.

[9] В.П. Левашева. Два могильника кыргыз-хакасов. МИА, № 24, М., 1952, стр. 127, рис. 5, 16-18; Л.А. Евтюхова и С.В. Киселёв. Отчёт о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 г. Труды ГИМ, т. XVI, М., 1941, стр. 110-111, рис. 54. Большое количество стрел этого типа хранится в Минусинском музее, но преимущественно из случайных находок.

[10] Раскопки С.И. Руденко 1925 г., курган № 2 (Гос. Эрмитаж, колл. № 4381).

[11] Гос. Эрмитаж, колл. №№ 4381-47, 48, 78, 82.

[12] Л.А. Евтюхова. О племенах Центральной Монголии в IX в. Сов. археология. 1957, № 2, стр. 221, рис. 14, 6.

[13] С.И. Руденко и А.Н. Глухов. Могильник Кудыргэ на Алтае. Материалы по этнографии, т. III, вып. 2, Л., 1927, стр. 44, рис. 12, 6-8.

[14] Л.А. Евтюхова. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). Абакан, 1948, стр. 67, рис. 118, 119; С.В. Киселёв. Древняя история Южной Сибири, табл. LXIII.

[15] А.П. Смирнов. Очерки древней и средневековой истории народов Среднего Поволжья и Прикамья. МИА, № 28, М., 1952, табл XLV, 3.

[16] М.П. Грязнов. История древних племён Верхней Оби..., табл. XI, 3.

[17] Л.А. Евтюхова. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов), стр. 67, рис. 120.

[18] Гос. Эрмитаж, колл. №№ 4381-52, 53; Бийский музей, колл. № 76-54 (по зарисовкам А.А. Гавриловой).

[19] Гос. Эрмитаж, колл. №№ 4381-28, 59. См. также: Л.Р. Кызласов. Новая датировка памятников енисейской письменности, стр. 109, рис. 12.

[20] Л.А. Евтюхова и С.В. Киселёв. Отчёт о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 г., стр. 110-112, рис. 55.

[21] С.В. Киселёв. Древняя история Южной Сибири, стр. 521.

[22] М.П. Грязнов. История древних племён Верхней Оби..., табл. LIV, 4, LXI, 1, 2; А.П. Смирнов. Очерки древней и средневековой истории народов Среднего Поволжья и Прикамья, табл. XLV, 1; А.А. Захаров. Материалы по археологии Сибири. Труды ГИМ, вып. 1, М., 1926, стр. 78, табл. II, 16; N. Fettich. Die Metallkunst der landnehmenden Ungarn, tab. CXVI, 20.

[23] В.П. Левашева. Два могильника кыргыз-хакасов, рис. 5, 50, 55.

[24] Л.А. Евтюхова. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов), рис. 134.

[25] Там же, рис. 123, 134.

[26] В.П. Левашева. Два могильника кыргыз-хакасов, рис. 5, 43.

[27] N. Fettich. Die Metallkunst der landnehmenden Ungarn, tab. XXII, 37, 38, 43, 49, 52, 58, 61, 66.

[28] Минусинский музей, колл. №№ 5936, 6029, 6070, 6080, 6450, 6458, 6462, 6465, 6406, 6472, 6474, 6477, 6489.

[29] МАЭ, колл. №№ 252-88—90, 98—104.

[30] ГИМ. колл. №№ 54746 и 54321 (по каталогу А.С. Уварова — колл. №№ 18, 35, 49, 70, 72-75).

[31] Минусинский музей, колл. №№ 6457, 6464, 6468, 6476 и др. См. также: Л.Р. Кызласов. Новая датировка памятников енисейской письменности, стр. 103, рис. 6, 4.

[32] А.Д. Гpач. Археологические раскопки в Монгун-Тайге и исследования в центральной Туве. Труды ТКЭАН, т. 1. М.-Л., 1960, рис. 34.

[33] Минусинский музей, колл. № 6666.

[34] Гос. Эрмитаж, колл. № 1285-186.

[35] Минусинский музей, колл. №№ 6532, 6454.

[36] Гос. Эрмитаж, колл. № 5130-18.

[37] Л.А. Евтюхова. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов), рис. 48.

[38] Там же, рис. 68, 84.

[39] Там же, рис. 72.

[40] Там же, рис. 34, 50, 51, 55, 57, 61, 74.

[41] Там же, рис. 142-144.

[42] Там же, рис. 23.

[43] Там же, рис. 102; В.П. Левашева. Два могильника кыргыз-хакасов, стр. 123, рис. 1, 40.

[44] Л.А. Евтюхова. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов), рис. 133.

[45] Л.Р. Кызласов. Новая датировка памятников енисейской письменности, стр. 108, рис. 11.

[46] Гос. Эрмитаж, колл. № 1548.

[47] Л.А. Евтюхова и С.В. Киселёв. Отчёт о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 г., стр. 113, рис. 63.

[48] ГИМ, колл. № A176а.

[49] Л.А. Евтюхова. О племенах Центральной Монголии в IX в., стр. 209-210, рис. 5, 14.

[50] Гос. Эрмитаж, колл. №№ 1285-12, 4381-12, 41, 54.

[51] В Тюхтятском кладе оказалось пять стремян, и, таким образом, на третью пару приходится лишь одно стремя. Находки одного стремени в могиле — явление известное. Например, но одному стремени было найдено в трёх погребениях могильника Кудыргэ на Алтае (раскопки С.И. Руденко и А.Н. Глухова 1924 г., могилы №№ 8, 11 — Гос. Эрмитаж, колл. №№ 4150-99, 4150-170; раскопки А.Н. Глухова 1925 г., могила XVIII — Гос. Эрмитаж, колл. № 2389-102). Кенотаф с одним стременем обнаружен в катакомбном могильнике у с. Дмитровского (верховья Донца). См.: С.А. Плетнёва. О некоторых погребальных обычаях аланских племён. В кн.: Исследования по археологии СССР. Л., 1961, стр. 186-187, рис. 5.

[52] Минусинский музей, колл. №№ 5750, 5850.

[53] А.Д. Гpач. Археологические раскопки в Монгун-Тайге и исследования в центральной Туве, стр. 40, рис. 40-43. Кстати, этот курган имел обычные признаки курганов с сожжением — задернованную середину без камней, на горизонте жжёный слой н неглубокие ямки с пеплом и углями.

[54] Л.А. Евтюхова. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов), стр. 67.

[55] Раскопки С.М. Сергеева 1930 г. (Гос. Эрмитаж, колл. 1285-16—186). По мнению исследователя, это погребение с трупосожжением, но, судя по расположению инвентаря в могиле, более вероятно, что это кенотаф. См. дневник раскопок, хранящийся в Отделе истории первобытной культуры в Гос. Эрмитаже.

[56] С.А. Плетнёва. О некоторых погребальных обычаях аланских племён, стр. 185, рис. 3 (Дмитровский могильник, Белгородская обл.); A. Zakharov und W. Arendt. Studia Levedica, fig. 17 (Верхнее Салтово, бывш. Харьковская губ.), tab. IV (Танкеевка, бывш. Казанская губ.); N. Fettich. Die Metallkunst der landnehmenden Ungarn, tab. XIV (Редикон, бывш. Пермская губ.), tab. XVI (Верхнее Салтово), tab. XVII, 10, 11, 20, 23, 25 (Лиада, бывш. Тамбовская губ.), tab. XVIII, 10 (Воробьёво, бывш. Воронежская губ.).

[57] Гос. Эрмитаж, колл. № 1548-18.

[58] Л.Р. Кызласов. Новая датировка памятников енисейской письменности, стр. 108, рис. 11.

[59] Наиболее близко (но несколько проще) изображение цветка на бляшке № 6541 из коллекции Минусинского музея.

[60] А.Н. Липский. Раскопки древних погребений в Хакассии в 1946 г. КСИИМК, вып. XXV, М., стр. 83, рис. 31. В Гос. Эрмитаже (колл. № 1548-11) сохранились только петля с кольцом и небольшая часть поперечной пластины (железо). Возможно, аналогичный предмет представляет петля с кольцом из могилы Хушот-Худжирте (Монголия), см.: Л.А. Евтюхова. О племенах Центральной Монголии в IX в., стр. 220, рис. 13, 6.

[61] Минусинский музей, колл. №№ 6031-6044, 6501, 6523, 6525, 6527.

[62] Там же, колл. №№ 5833-5838. См.: N. Fettich. Die Metallkunst der landnchmenden Ungarn, tab. XXIV, 17-29.

[63] Минусинский музей, колл. № 5918.

[64] Там же, колл. № 5883.

[65] Там же, колл. № 5893.

[66] Там же, колл. №№ 5887, 5890-5892, 5895 (с. Шушенское), 5894 (дер. Малая Ничка), 6488 (с. Потрошилово). См. также: Г.Ф. Миллер. История Сибири, т. I. М.-Л., 1937, рис. 22.

[67] Л.А. Евтюхова и С.В. Киселёв. Чаа-тас у села Копёны. Труды ГИМ, т. XI, М., 1940, стр. 33, рис. 8; В.П. Левашева. Из далёкого прошлого южной части Красноярского края. Красноярск, 1939, табл. XVI, 37.

[68] Минусинский музей, колл. №№ 6819 (с. Абаканское), 6820 (с. Иудино), 6822 (дер. Бузунова), 6518 (с. Потрошилово).

[69] Там же, колл. № 6823.

[70] Там же, колл. № 6826.

[71] Л.A. Eвтюхова и С.В. Киселёв. Чаа-тас у села Копёны, стр. 47, рис. 50. На зажиме из кургана СХ-59-11 изображение утки имеется на обеих сторонах. Э.Е. Фрадкин обратил наше внимание на то, что пара уточек является одним из китайских благопожелательных символов.

[72] Минусинский музей, колл. № 6450. См. также: Л.А. Евтюхова. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов), стр. 45 [46], рис. 75.

[73] Г.Ф. Миллер. История Сибири, т. I, рис. 24, 1; В.П. Левашева. Из далёкого прошлого южной части Красноярского края, табл. XVI, 15.

[74] В.П. Левашева. Из далёкого прошлого южной части Красноярского края, табл. XVI, 7. Такие же предметы см. в коллекции Минусинского музея, №№ 6804-а, 6805-6808.

[75] A. Heikel. Antiquités de la Sibérie occidentale. Mémoires de la sosiété finno-ougrienne, VI, Helsingfors, 1894, p. 71, tab. XVII, 6.

[76] Минусинский музей, колл. № 5233.

[77] Г.И. Боровка. Археологическое обследование среднего течения р. Толы. В кн.: Северная Монголия, т. II. Л., 1927, табл. IV, 1.

[78] Пламевидные изображения, вероятно, могут быть расшифрованы на основе буддийской символики. Очень близкие аналогии см.: Дунхуанские фрески. Пекин, 1956, табл. 7; Дунхуан цзасузин туань. (Сборник рисунков из Дунхуана). Пекин, 1953, табл. 5, 6, 7 (на китайском языке); О. Munsterberg. Chinesische Kunstgeschichte, Bd. I. Eisslingen, 1910, Fig. 129, и др.

Приношу мою искреннюю благодарность С.В. Иванову и Р.Ф. Итсу за помощь в отыскании аналогий и расшифровке изображения.

[79] Минусинский музей, колл. №№ 5948, 5953, 5954.

[80] Там же, колл. №№ 5848-5904.

[81] Там же, колл. №№ 5767-5771, 5775. См. также: N. Fettich. Die Metallkunst der landnehmenden Ungarn, tab. XXII, 20-24, 28.

[82] ГИМ, колл. № 54746, собрание М.П. Погодина (по каталогу Румянцевского музея — № 3496).

[83] В.П. Левашова. Два могильника кыргыз-хакасов, рис. 5, 18; Л.А. Евтюхова. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов), стр. 65, рис. 116.

[84] Г.И. Боровка. Археологическое обследование среднего течения р. Толы, табл. IV, 6-80.

[85] М.П. Грязнов. История древних племён Верхней Оби..., табл. LXII, 3.

[86] А.Д. Гpач. Археологические раскопки в Монгун-Тайге и исследования в центральной Туве, стр. 22, рис. 26, 6; Л.Р. Кызласов. Тува в период тюркского каганата (VI-VIII вв.). Вестник Московского университета, серия историческая, 1960, № 1, табл. I, 13.

[87] Гос. Эрмитаж, колл. № 1548-7. См. также: С.А. Теплоухов. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края. Материалы по этнографии, т. IV, вып. 2, Л., 1929, стр. 57, рис. 39; В.П. Левашева. Два могильника кыргыз-хакасов, стр. 132, рис. 5, 34 и 35.

[88] Гос. Эрмитаж, колл. №№ 4381-10, 1285-16. См. также: Л.А. Евтюхова и С.В. Киселёв. Отчёт о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 г., стр. 96, рис. 20 (Курай, курган № 1), стр. 116, рис. 69; М.П. Грязнов. История древних племён Верхней Оби..., стр. 127-129, табл. LII, 17; стр. 146, 148, 149, табл. LVI, 10 и LVII, 16.

[89] Гос. Эрмитаж, колл. №№ 4381-20, 1285-26, 136. См. также: А.Д. Гpач. Археологические раскопки в Монгун-Тайге и исследования в центральной Туве, рис. 34; Л.А. Евтюхова и С.В. Киселёв. Отчёт о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции, стр. 95, рис. 15, табл. III, Б.

[90] Минусинский музей, колл. №№ 5794, 5795, 5797, 5798. См. также: N. Fettich. Die Metallkunst der landnehmenden Ungarn, tab. XXII, 47, 48, 50, 51.

[91] Минусинский музей, колл. №№ 6313-6329 и др.

[92] Гос. Эрмитаж, колл. №№ 1285-60—68, 4381-20.

[93] Минусинский музей, колл. № 5929.

[94] Там же, колл. №№ 6010-6016, 6022.

[95] Там же, колл. №№ 6028, 6534, 6536, 6538, 6540, 6548.

[96] ГИМ, колл. № 54746, собрание М.П. Погодина (по каталогу Румянцевского музея — №№ 3481, 3484).

[97] Такое же явление отмечает и А.В. Адрианов. См., например, описание кургана № 14 (р. Улугхем, Салдаш): «Он весь забросан булыжником, кроме центральной части, свободной от камня. На западном и восточном боку, внутри навала поставлены, вкопаны 2 крупных валуна; такие же крупные валуны, только глубже всаженные в землю, есть и в других местах насыпи» (Архив ЛОИА, ф. 42, д. № 369).

[98] Л.Р. Кызласов. Новая датировка памятников енисейской письменности, стр. 100-103.

[99] Н.Я. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, т. I. М.-Л., 1950, стр. 353; Н.В. Кюнер. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. М., 1961, стр. 60, 294.

[100] С.А. Теплоухов. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края, стр. 54-57; В.П. Левашева. 1) Из далёкого прошлого южной части Красноярского края, стр. 57-59; 2) Два могильника кыргыз-хакасов, стр. 121-136; Л.А. Евтюхова. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов); С.В. Киселёв. Древняя история Южной Сибири, стр. 599-604.

[101] Л.Р. Кызласов. Новая датировка памятников енисейской письменности, стр. 100-103; А.Д. Гpач, Л.Г. Нечаева. Краткие итоги исследований первой группы археологического отряда ТКЭИЭ, стр. 189.

[102] Архив ЛОИА, ф. 42, д. 369.

[103] Раскопки производились Красноярской археологической экспедицией под руководством М.П. Грязнова: в 1960 г. — Л.П. Зяблиным, в 1961 г. — Е.Ф. Седякиной. Пользуюсь случаем выразить им мою признательность за ознакомление с этими материалами.

У курганов Копёнского чаа-таса наблюдался «вал» вокруг центральной (надмогильной) насыпи. Вероятно, «вал» является разрушившейся кольцевидной стенкой вокруг могильной ямы (см.: Л. Евтюхова и С. Киселёв. Чаа-тас у села Копёны, стр. 29-30).

[104] Л.А. Евтюхова. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов), стр. 10-58. Всего Л.А. Евтюхова называет четыре типа кыргызских погребений, из них четвёртый — трупоположения в сопровождении коня. Последние, по её мнению, сменили трупосожжения и являются более поздним типом кыргызских погребений (там же, стр. 66). Однако в настоящее время можно наметить группу погребений с трупосожжениями более позднего времени, XI-XII вв. (дер. Чёрная, раскопки Г.П. Сосновского 1929 г. — Гос. Эрмитаж, колл. № 1548; см. также: Л.Р. Кызласов. Новая датировка памятников енисейской письменности, стр. 103, прим. 54). Все это позволяет думать, что в XI-XII вв. у кыргызов не произошло смены обряда сожжения на обряд трупоположения. Погребения четвёртой группы (трупоположение с конём) резко отличаются от кыргызских сожжений не только по обряду, но и по инвентарю. В них совершенно другого типа керамика (или вовсе отсутствует). В могилах встречается много оружия, что подчёркивает чужеродность и, по-видимому, враждебность погребённых населению Минусинской котловины. Это были не мирные жители, а воины, которым приходилось всё время быть в полной боевой готовности — либо в целях нападения, либо в целях обороны. Обилие оружия в сочетании с особым обрядом погребения заставляет эти курганы этнически отличать от кыргызских курганов с сожжениями. Погребения четвёртой группы являются, по-видимому, памятником пребывания в Минусинской котловине отдельных представителей или целых групп тех племён, которые в большом числе оставили аналогичные погребения на Алтае, в Туве и в Монголии. См. также: В.П. Левашева. Два могильника кыргыз-хакасов, стр. 135-136.

[105] Типологию погребений с сожжениями следовало бы дополнить ещё одним, четвёртым типом погребений с сожжениями — курганами с трупосожжением на горизонте, когда насыпь возводили непосредственно над кострищем, на месте сожжения. Иногда кострища сопровождались могильными ямами. В могильнике Капчалы II трупосожжения на горизонте оказались в курганах №№ 5, 6, 11; одно из погребений сопровождалось характерным для этого могильника инвентарем (наконечники стрел, удила, стремена, железное кольцо); см.: В.П. Левашева. Два могильника кыргыз-хакасов, стр. 127, рис. 5, 11, 14-17 и приложение 2; Л.А. Евтюхова. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов), стр. 64. Вероятно, к этому типу погребений следует отнести курган № 1 Уйбатского чаа-таса — с могильной ямой и кострищами на горизонте; см.: Л.А. Евтюхова. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов), стр. 21. В Минусинской котловине курганы с сожжением и кострищем известны и для начала II тысячелетия н.э., см.: Л.Р. Кызласов. Новая датировка памятников енисейской письменности, стр. 108, прим. 54.

В Туве курганы с трупосожжением и кострищем на горизонте раскапывались неоднократно. Например, курган XXI в Монгун-Тайге (см.: А.Д. Гpач. Археологические раскопки в Монгун-Тайге и исследования в центральной Туве, стр. 40), курганы №№ 9 и 16 в могильнике Саглы-Бажи I; в последнем кургане трупосожжение на горизонте сопровождалось кострищем и могильной ямой (в Туве кострищам придает ярко-красный цвет зола лиственницы); см. дневник I археологической группы ТКЭАН за 1960 г. Более поздние курганы с сожжением и кострищем на горизонте раскопаны у пос. Малиновка (см.: Л.Р. Кызласов. Новая датировка памятников енисейской письменности, стр. 102). В Монголии исследованы курганы с сожжением на горизонте и с жжёными точками, см.: Г.И. Боровка. Археологическое обследование среднего течения р. Толы, стр. 66-67. Исследователи культуры и истории древних хакасов неоднократно отмечали их сложный этнический состав. В этой связи важно выявить все варианты погребений с трупосожжениями, так как они, возможно, связаны с племенным делением хакасов.

[106] Инвентарь курганов, раскопанных А.В. Адриановым и С.А. Теплоуховым, составляли только сбруя, украшенная бронзовыми бляшками, и небольшое количество предметов личного обихода — пояс с бронзовыми бляшками, нож и другие мелкие вещи. Эти курганы Л.Р. Кызласов (см.: Л.Р. Кызласов. Новая датировка памятников енисейской письменности) считает погребениями знатных кыргызов в тех случаях, когда рядом или на расстоянии 5-8 м от них на ходились стелы с эпитафиями в честь полководцев, бегов, государственных чиновников и т.д. Однако инвентарь раскопанных близ надписей курганов совершенно не соответствует положению и благосостоянию упоминаемых в эпитафиях лиц. Между тем и в Туве (например, курганы №№ 9 и 16 в Саглы-Бажи, раскопки 1960 г.), и в Минусинской котловине (Копёнский чаа-тас) известны более богатые кыргызские курганы с трупосожжением, но они не сопровождаются стелами с эпитафиями в честь погребённых. Предлагая датировать памятники енисейской письменности, (141/142) Л.Р. Кызласов приводит 6 случаев, когда близ курганов с сожжением находились стелы с эпитафиями («шесть курганов и соответственно шесть памятников письменности»). Однако из числа этих памятников следует исключить курган № 22 (эпитафия № 42), в котором «не оказалось ни костей каких-либо, ни углей, ни золы и т.д.», и курган № 21 (эпитафия № 49): стела с надписью находилась в 6 м от кургана № 21 и имела обычные при поминальных стелах балбалы и розетку («к востоку от камня в линию были поставлены отдельные камни... (4 штуки) и выложена розетка из 9 камней»), которые могли составлять со стелой самостоятельный ансамбль, не имеющий прямой связи с курганом № 21. См.: Архив ЛОИА, ф. 42, д. 369.

Стелы с эпитафиями, как правило, устанавливались не при могилах, это самостоятельные памятники. Часто для эпитафий использовались более древние памятники — изваяния эпохи бронзы, оленные камни, каменные бабы и стелы при квадратных оградках. Предложение Л.Р. Кызласова датировать надписи по инвентарю курганов, расположенных недалеко от стел с эпитафиями, построено на исключениях и не является поэтому достаточно убедительным.

Считая, что памятники енисейской письменности оставлены кыргызами, Л.Р. Кызласов вынужден тем не менее исключить из числа кыргызских памятников манихейскую эпитафию № 2 (и по сходству тамги — эпитафию № 51) и отнести её к уйгурскому времени (см.: Л.Р. Кызласов. Новая датировка памятников енисейской письменности, стр. 98-100). Не следует ли также отнести к уйгурскому (а не к кыргызскому) времени следующие надписи: № 14 с именем Улунг-Шада; № 19 (и по сходству тамги — №№ 12 и 20, см.: там же, стр. 113) и № 24 (Хая-Бажы), в которых упоминается должность чигши, известная в манихейских н уйгурских текстах (см.: С.Е. Малов. Енисейская письменность тюрков. М.-Л., 1952, стр. 19, прим.); № 44 с именем Арслана, которое известно как имя уйгурских князей и распространено в тюркско-сирийских христианских памятниках (и по сходству тамги — надписи №№ 3, 43, 45, 46; № 37; №№ 5, 6, 7, см.: Л.Р. Кызласов. Новая датировка памятников енисейской письменности, стр. 107-111)?

После сдачи настоящего тома в Издательство вышли в свет работы С.И. Вайнштейна и И.А. Батманова, в которых также выражаются сомнения в правильности датировки надписей по инвентарю близ расположенных курганов. См.: С.И. Вайнштейн. Курганы и стела с древнетюркской надписью в урочище Хербис-Баары. Учёные записки ТНИИЯЛИ, вып. X. Кызыл, 1963, стр. 263-266; И.А. Батманов. О датировке енисейских памятников древнетюркской письменности. Там же, стр. 294-295.

[107] Л.Р. Кызласов. 1) Новая датировка памятников енисейской письменности, стр.103; 2) О южных границах государства древних хакасов в IX-XII вв., стр. 61.

[108] О происхождении тувинской группы кыргызов в бывш. Сут-Хольском районе см.: Л.П. Потапов. Новые материалы по этнографии тувинцев. Учёные записки ТНИИЯЛИ, вып. VIII, Кызыл, 1960, стр. 184.

[109] Там же, стр. 185.

наверх

Л.Г. Нечаева

Л.Г. Нечаева