П.П. Азбелев. Древние кыргызы. Очерки истории и археологии.

назад | оглавление | далее

Глава VI. Аскизская культура: традиции енисейских кыргызов предмонгольского времени.

VI.2. Сложение и состав аскизской культуры.

Вторая половина Х в. была временем перелома для кыргызского общества и его культуры. Как уже

говорилось, многое указывает на конфликт между старой, в большинстве своём

иноэтничной знатью и новой военной аристократией, стремившейся играть в жизни

общества более заметную роль. Ставка кагана была выведена из Тувы на север, за

Саяны, а в Туве одна из групп начала использовать вместо бронзовых поясных и

сбруйных наборов, украшенных в ляоском стиле, железные кованые изделия, иначе

выглядевшие и по-новому украшенные. Учитывая всю важность декора престижных

изделий в азиатских культурах, следует говорить о том, что создавалась новая

знаковая система, в целом маркировавшая реализацию тенденций к региональному

сепаратизму, заложенных как обстоятельствами истории енисейских кыргызов, так и

орографией региона, разделённого надвое хребтами Западного Саяна. С XI в.

именно этот новый стиль и связанные с ним традиции становятся господствующими и

в Туве, и в Минусинской котловине. Ляоские традиции декора вытесняются, а

вместе с ними исчезают традиции строительства чаатасов, изготовления круговых

ваз, погребения с конём, эпитафийная руника — всё то, что определяло культурное

своеобразие кыргызов в предшествующие века. Восприятие ляоских типов

престижного предметного комплекса отражало культурно-политическую ориентацию

правителей каганата на киданей (проявившуюся не только в многочисленных

посольствах, но и в том, что знатных кыргызских юношей посылали учиться к

ляоскому двору); это не устраивало дружинных вождей, которые сперва вынудили

кагана переселиться в “метрополию”, а затем захватили и её. Группа сторонников

старой знати переселилась (или бежала?) в Прииртышье; кто-то спрятал до лучших

времён, которые так и не наступили, знаменитый Тюхтятский клад. На Среднем и

Верхнем Енисее складывалось новое общество.

Дело не ограничилось новым стилем декора — появились совершенно новые типы изделий,

произошла технологическая переориентация; прекращение использования рунической

письменности — это уже настоящий культурный переворот. Вместе с тем нельзя

предположить, что люди вдруг взяли да и придумали себе новую культуру, новый

декор и морфологию стольких категорий инвентаря. Безусловно, существовала некая

среда, в которой эти новые для кыргызов традиции сколько-то времени бытовали,

развивались, обретали своё яркое своеобразие — словом, если не сам

инновационный комплекс, то хотя бы некоторые определявшие его элементы были

откуда-то заимствованы. Откуда, когда и при каких обстоятельствах?

Второй важный вопрос — о местном субстрате аскизской культуры. Если в работе 1975 года

Л.Р.Кызласов сравнивал аскизские погребальные сооружения с классическими

чаатасами (и, естественно, приходил к выводу о глубоком своеобразии памятников

начала II тыс.н.э.), то в Своде и предварявших его статьях И.Л.Кызласов

сравнивает аскизские памятники уже с курганами т.н. “тюхтятской культуры”;

здесь отличия уже не столь очевидны. Они проявляются главным образом в

морфологии инвентаря погребений, что наглядно продемонстрировано

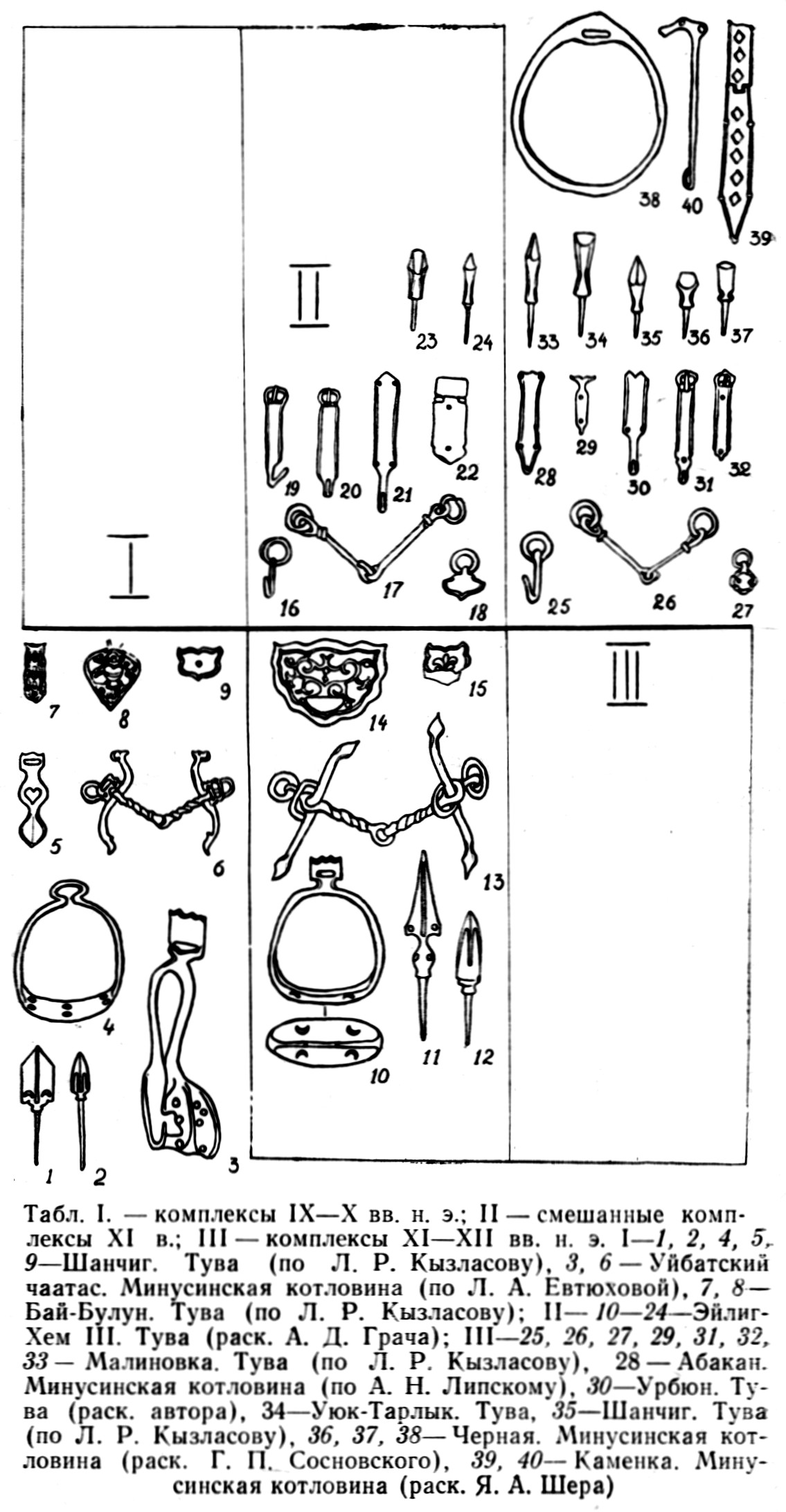

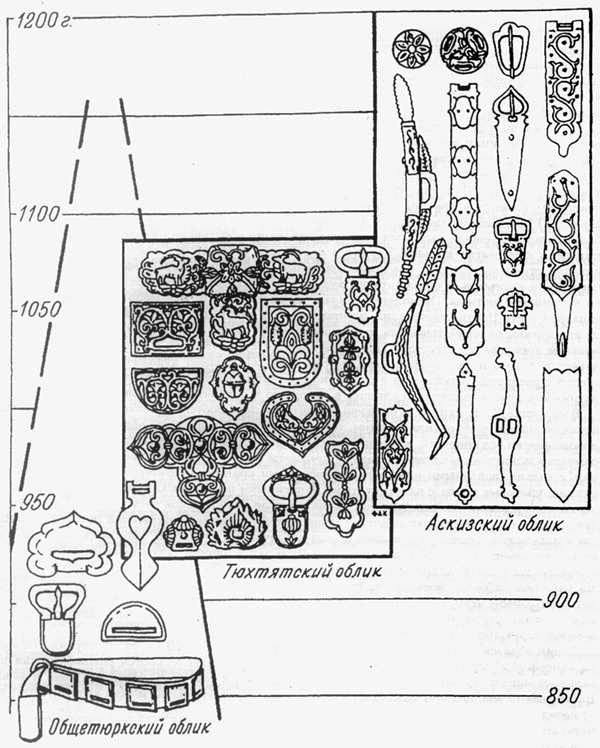

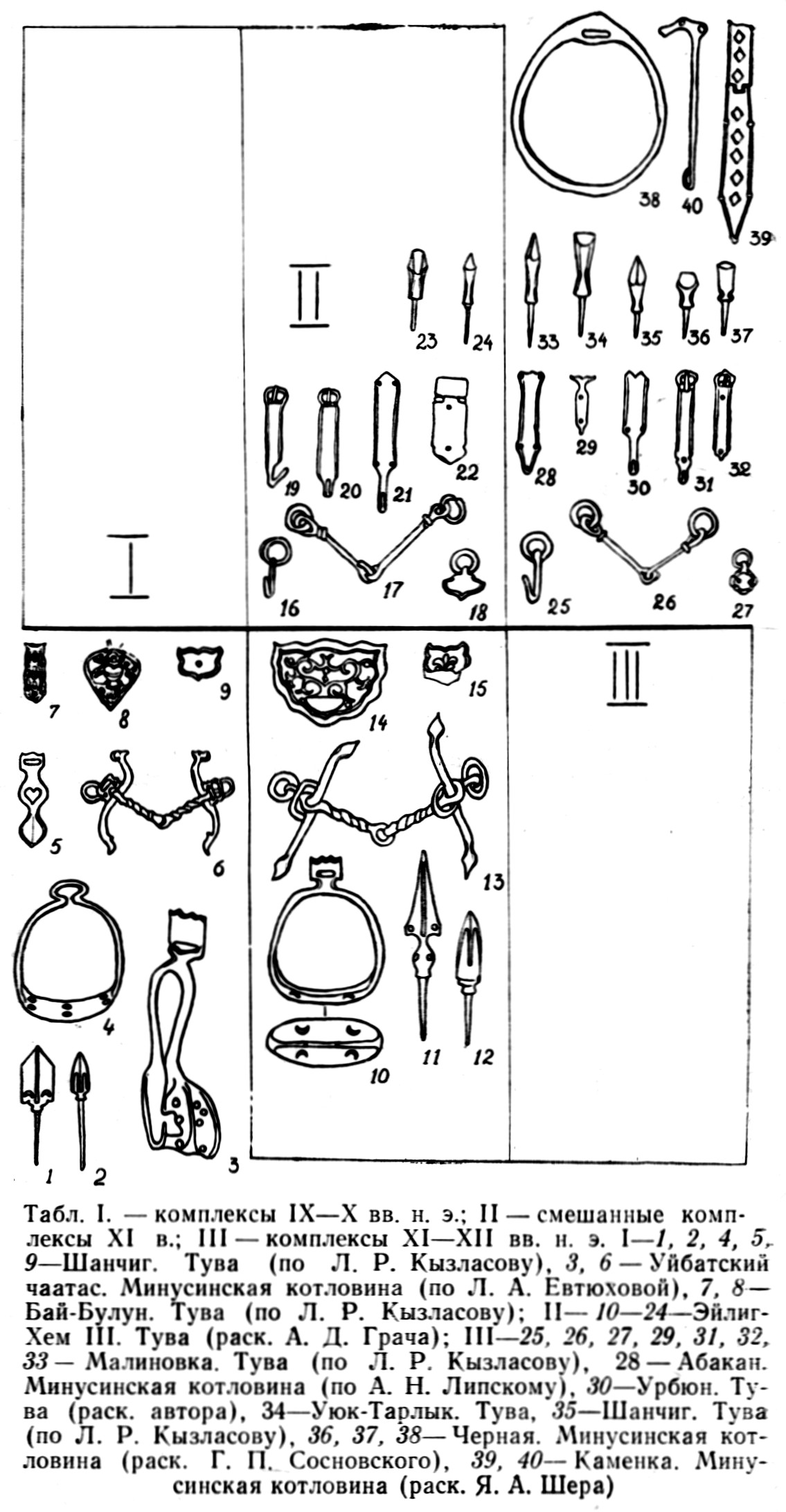

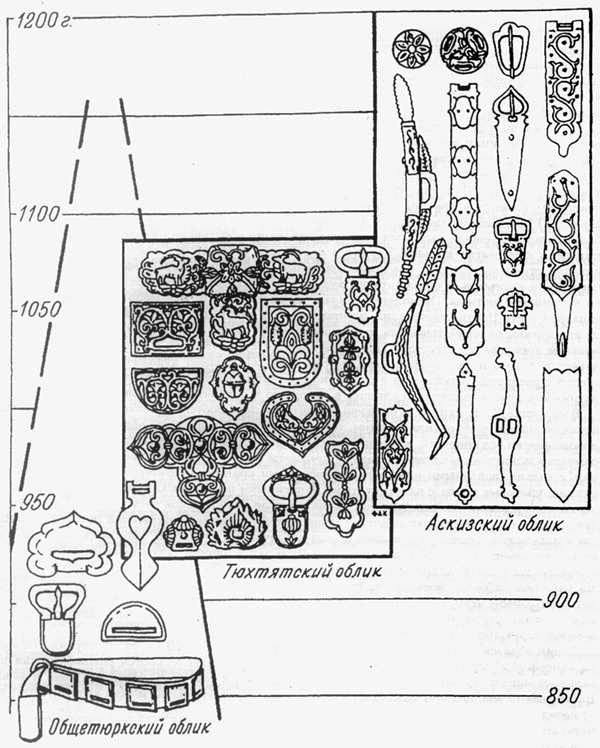

сопоставительными схемами, опубликованными в разное время Д.Г.Савиновым и

Г.В.Длужневской (воспроизведены: [Рис.63-64]). Следует, однако, отметить, что

если морфология изделий от одного периода к другому заметно изменяется, то

набор инвентаря остаётся прежним с небольшими отличиями: это всё те же предметы

вооружения и снаряжения всадника и конская узда и сбруя. Как уже говорилось,

такой набор совершенно нехарактерен для чаатасов и появляется на Енисее с

VIII-IX вв. во второстепенных погребениях. Поэтому вернее говорить о

тюхтятско-аскизской традиции компоновки предметного сопровождения погребённых.

Сходство погребального обряда этим не ограничивается. Наземные сооружения

“тюхтятских” и аскизских памятников во многом сопоставимы (правда, первые более

разнообразны: помимо круглых оградок, встречаются каменные и земляные

курганчики, выкладки etc.;). Как “тюхтятские”, так и аскизские погребения

совершены обыкновенно на горизонте или в небольших приямках; настоящие

могильные ямы — редкость. Таким образом, различия между “тюхтятскими” и

аскизскими традициями реально прослеживается в двух областях: во-первых, в

морфологии инвентаря, во-вторых, в большем или меньшем разнообразии

погребального обряда (вместе с тем аскизская культура существовала намного

дольше, чем период, выделяемый Кызласовым для “тюхтятской культуры”, и могла

стабилизироваться). Налицо структурное единство: “тюхтятский” культурный

комплекс отделяют от аскизского искусственно, более того — неправомерно.

Рис.63. Соотношение позднекыргызских культурных комплексов с ранними по Д.Г.Савинову.

Рис.64. Соотношение позднекыргызских культурных комплексов по Г.В.Длужневской.

Это единство отчётливо проявилось в том, что “тюхтятские” и аскизские материалы легко

и органично объединяются общей системой классифицирования. Такая схема

разработана Г.В.Длужневской и наиболее полно опубликована в малодоступном

польском издании (Длужневская 1994); эта классификация

более удобна в пользовании, нежели громоздкие таблицы И.Л. Кызласова;

она свободна от недостатка большинства формальных разработок такого рода —

поскольку применима и к новым материалам; многочисленные ляоские аналогии

позволили автору подробно продатировать многие выделенные типы, и эти даты

вполне можно принять как надёжно ориентирующие; поэтому эта классификация

воспроизводится здесь [Рис.65-73] с незначительными сокращениями пояснительного

текста. С автором можно согласиться не во всём. Так, объединение

подпрямоугольных бляшек и продолговатых наконечников вряд ли удачно, нужен

разделяющий их критерий (либо функциональный — бляшки и наконечники, либо

пропорциональный, по отношению длины и ширины). С другой стороны, в данной

классификационной системе акцентируются контуры сторон пластинчатых изделий, а

они у бляшек действительно часто те же, что у наконечников. В целом и следовало

бы говорить как раз о классифицировании не столько самих вещей, сколько

способов оформления края пластин. Но это сглаживается наличием специальной

типолого-хронологической шкалы декора [Рис.74-76]. Хронологическая

классификация, разработанная Г.В.Длужневской, адекватно отражает как единство,

так и разнообразие позднекыргызских материалов, хотя и не учитывает многих

минусинских находок, а также ни “каменских”, ни “часовенногорских” материалов

(те и другие в Туве практически не встречаются). Здесь же наиболее важно

подчеркнуть, что превосходная работа Г.В.Длужневской служит ещё одним

доказательством неправомерности отделения “тюхтятских” памятников от аскизских.

Рис.65-73,74-76. Хронология позднекыргызских типов по Г.В.Длужневской.

Правомерность выделения “тюхтятской культуры” оспаривалась многими исследователями. Одни

(как, например, Ю.С.Худяков) спорили разве только с названием периода, однако

эта позиция по существу идентична критикуемой точке зрения Л.Р.Кызласова.

Другие авторы приняли точку зрения Г.В.Длужневской, предлагавшей не делить

памятники одного народа и объединить их под именем “культура енисейских

кыргызов”. Но в состав такой “сверхкультуры” следовало бы включить и таштыкские

склепы ранних енисейских кыргызов. Очевидно, оба взгляда на проблему не в

полной мере учитывают особенности изучаемого материала.

Главным обоснованием обособления “тюхтятских” памятников, идёт ли речь о “культуре” или

об “эпохе” — является своеобразие

морфологии и в ещё большей степени декора престижных изделий. Соответствующий

стиль декора един не только для нескольких типов кыргызских памятников — он

определяет хронологическое единство нескольких культур на территории от

Дальнего Востока до Средней Азии, маркируя тем самым область

культурно-политического влияния империи Ляо. Для южносибирских культур ляоские

типы не могут считаться культурообразующими, это не более чем хронологические

индикаторы и маркеры культурных связей и влияний. Культурообразующие категории

— способ погребения, погребальная архитектура, набор инвентаря захоронений,

посуда — практически не были затронуты ляоскими влияниями, как раньше в эти

сферы почти не проникало влияние танского Китая. По всем культурообразующим

признакам минусинские погребения с вещами ляоских типов принадлежат

классической кыргызской культуре, известной по большинству чаатасов; по тем же

признакам тувинские памятники со следами ляоских влияний нужно рассматривать

как раннеаскизские.

Предлагаемый взгляд снимает значительную часть аргументов, предложенных И.Л.Кызласовым для

обоснования тезиса о местном сложении аскизской культуры: этому автору было

достаточно установить связь аскизских традиций с “тюхтятскими”, чем он в

большинстве случаев и ограничивается. Однако до сих пор ни в одной работе не

было предпринято попытки комплексного изучения истоков инноваций всей

позднекыргызской культуры — отсюда и запутанность вопроса о происхождении

многих основных аскизских традиций.

В предыдущей главе были разобраны отдельные аспекты этой проблемы. С начала IX в.

на Среднем Енисее появляются мигранты западного происхождения, в культурном

отношении связанные с кимако-кыпчакским, с западносибирским и с

хазаро-болгарским миром. Некоторые из установившихся при этом связей оказались

не только прочны, но и заметны для китайских историографов. Для многих

инноваций этого времени именно западное направление поиска их истока

оказывается наиболее перспективным. Однако в высшей степени показательно, что в

результате господствующей формой погребальных сооружений оказывается одна из

местных форм — округлые оградки из плитняка, уложенного в несколько слоёв и

рядов (или небольшие каменные курганчики), прежде нередко занимавшие

второстепенные места на чаатасах. Таким образом, в области погребального

обряда аскизские памятники прямо возводимы к одной из основных местных

традиций. Однако обычай наземного размещения останков и обусловленное им

размещение инвентаря особой кучкой рядом с пеплом, как и незакрепившиеся типы

вроде земляных курганах и погребений пепла в ямах, “как бы расчитанных на

трупоположение” (по выражению Л.А.Евтюховой), имеют западное происхождение —

алтайское и западносибирское. Вырванные из культурного контекста и ставшие из

второстепенного основным типом наземных сооружений, внешне “дружинные” курганы

не изменились. Распространённое мнение об отсутствии керамики в этих курганах

несколько неточно: во многих погребениях встречены отдельные фрагменты сосудов,

а ведь в классической кыргызской культуре парциализация и/или порча сосудов —

обычное дело, практически ритуальная норма. Не означают ли находки обломков

сосудов в аскизских погребениях (часто игнорируемые раскопщиками), что керамика

в этих могилах на взгляд их устроителей всё-таки была представлена?

Одной из инноваций конца I тыс. являются и погребения со шкурой коня. Судя по

рассказам бугровщика Селенги, именно таковы были захоронения в центральных

могилах копёнских сооружений; известны и другие комплексы такого рода. Ранее на

Енисее этот обряд не практиковался; известен странный комплекс, раскопанный

А.Н.Липским в Абакане (Липский 195...), но там найдены таштыкские сосуды; этот

уникальный памятник остаётся пока необъяснённым. В аскизских курганах

несожжённые конские кости ног и черепа, то есть остатки шкуры — обычное

явление; таким образом, здесь мы имеем уникальный тип обряда — погребение с

трупосожжением и с несожжённой шкурой коня. Из ближних аналогий, указывающих на

происхождение этой комбинации, нужно указать не только минусинские памятники,

но и “туяхтинские” погребения, исследованные С.В.Киселёвым (1949: 289 - табл.

XLVIII,1). С.В.Киселёв определил эти погребения как “второстепенные” (там же:

300), к тому же их сопровождали конские туши, а не шкуры, но здесь важно, что

погребения совершены в каменных ящиках. Туэктинский кург. № 2, копёнские центральные

могилы, погребения могильника Ник-Хая и им подобные, аскизские курганы с

комбинированным обрядом образуют некое “зыбкое” пространство неустойчивых

сочетаний нескольких ритуальных норм — то отмирающих, как в минусинских

котловинах, то закрепляющихся, как в аскизских курганах Тувы. Эта запутанная ситуация практически не

поддаётся дробному анализу и должна рассматриваться в целом — тогда станет

очевидной и породившая её историческая коллизия, характеризующаяся

невообразимым этнокультурным смешением в регионе, куда по многим причинам

стекались группы мигрантов из различных западных областей. В Туве кыргызами

была усвоена часть привнесённых ритуалов — размещение останков на дневной

поверхности и сопровождение их конской шкурой, которая, по верному замечанию

И.Л.Кызласова, “играла определённую роль в погребальном обряде” (Кызласов И.

1983: 21). Таким образом, в области похоронной практики наблюдается синтез

исконно кыргызских и привнесённых западных элементов. Напомним о выявленных в

Туве остатках ложнокупольных конструкций, рассматриваемых как свидетельство

ляоских влияний (Длужневская 1994: 22), но эта деталь не закрепилась.

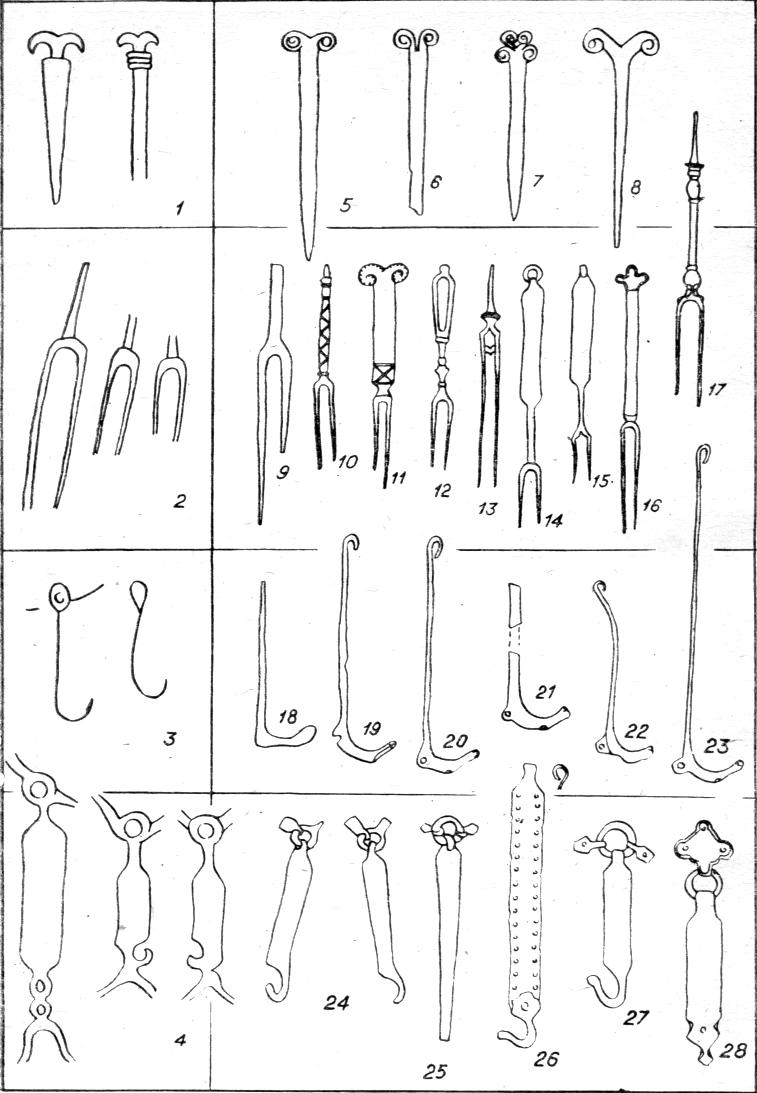

Сопроводительный инвентарь представлен обычными всадническими комплектами

вещей: удила и псалии, стремена, сбруйный убор и крепёж, седельная фурнитура;

принадлежности костюма, бытовые предметы; разнообразные предметы вооружения;

украшения и — изредка — металлические сосуды. В наиболее показательной области

— декоре наременных гарнитуров и других престижных изделий — в раннеаскизское время

сочетаются три главных компонента, которые определены Г.В.Длужневской как

“общетюркский”, “копёно-тюхтятский” (то есть ляоский) и “аскизский”. Первые два

имеют общую морфологическую основу — традиции катандинского круга, восходящие в

ретроспективе к пазырыкской культуре алтайских динлинов. Исходный,

“субстратный” облик собственно аскизских изделий представлен минимальным числом

находок и может быть не столько выделен, сколько “вычислен” путём вычитания

местных наслоений. К числу заведомо внесаянских элементов аскизского стиля

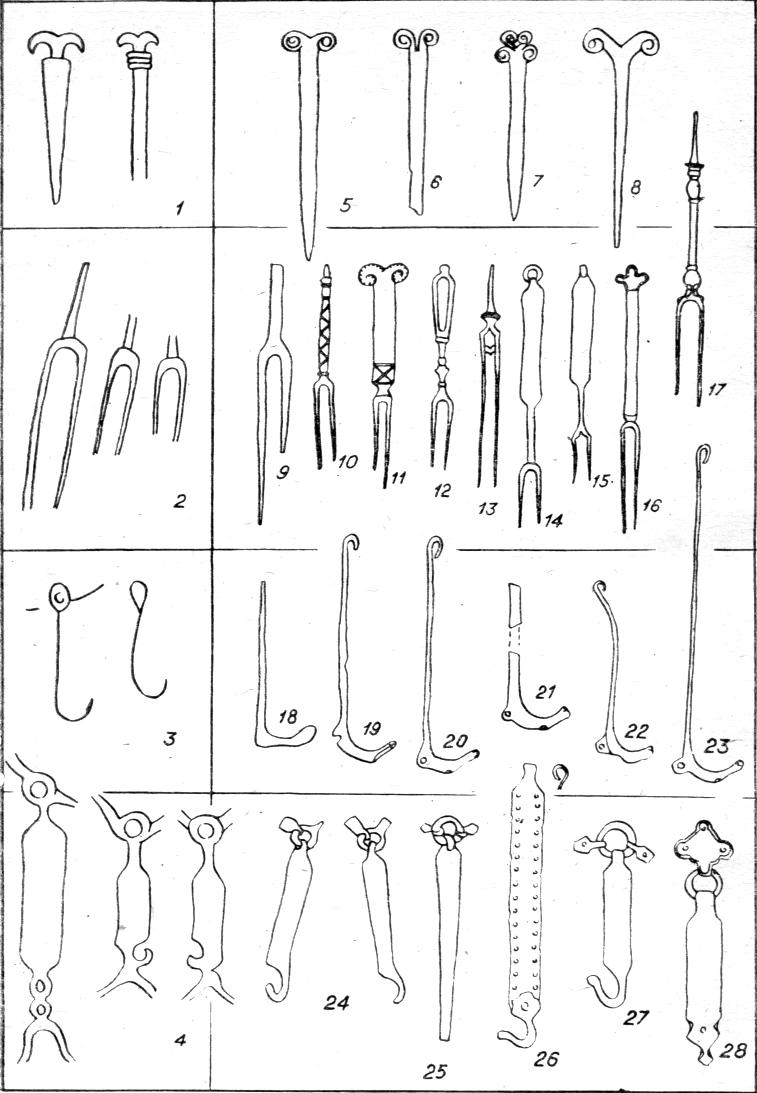

можно отнести: стремена с угловидным завершением корпуса и дополнительной

скобой-перемычкой; удлинённые ременные наконечники; шарнирные бляхи и

наконечники; своеобразные обоймы-“нащёчники”; крюки и петли на пластинах;

Т-образные застёжки; скобчатые кресала; подтреугольные клёпаные пряжки-петли;

рукояти плетей; бляхи с подвесными кольцами; султанчики; обоймы-тренчики

[Рис.76]. С той же культурной средой, вероятно, нужно связывать и переход от

каменных оселков-мусатов к железным напильникам, а также к преимущественному

использованию инкрустаций серебром и ряда специфических узоров при украшении

вещей.

Рис.76. Экзогенные инновации аскизской культуры.

Ранние стремена с угловидным завершением корпуса известны в памятниках пруссов

второй половины I тыс.н.э.; они просто привязывались к седлу. Позднее, чтобы

стремя не проскальзывало в ременном узле, внутренний угол завершения корпуса

ограничивали дугообразной или прямой скобой-перемычкой, нередко разнообразно

декорировавшейся. Позднее рудиментарные подтреугольные очертания просвета

оптимизировались, а угловидное завершение стали оформлять фигурно [Рис.77].

Прусские находки не позволяют усомниться в европейском происхождении стремян

данного типа. Для всех ранних азиатских стремян характерен вынос петли выше

корпуса — и на европейских подвязных беспетельчатых стременах встречаются

рудиментарные выступы сверху. В аскизских материалах встречаются пластинки,

которые И.Л.Кызласов неверно называет “лунницами” [Рис.77] — это металлические

накладки на верхнюю часть корпуса деревянных стремян, предохранявшие прорезь от

быстрой порчи в точке наибольшего трения и тешившие самолюбие владельца

имитацией дорогих изукрашенных стремян. Вообще-то теоретически не исключено,

что эти бляшки — только ритуальная имитация, как бы намёк на стремена, вотив,

предназначенный специально для похорон; но мне ближе первая версия, поскольку

использование деревянных стремян в аскизское время зафиксировано находкой в

гроте Узун-хая I.

Рис.77. Типогенез стремян предмонгольского времени.

Существует распространённое мнение, будто стремена с отверстием прямо в дужке появляются в

результате последовательной эволюции — петля или пластина с отверстием для

ремня понемногу “сплющивались”, как бы прижимаясь к дужке корпуса, пока не слились

с ней; этот взгляд восходит к старым исследованиям золотоордынских материалов

(Фёдоров-Давыдов 1966). Спору нет, можно найти формы, “промежуточные” между чем

угодно — например, расставить погребения так, будто возможна плавная эволюция

от вытянутых к скорченным или наоборот. Однако типогенез таким способом не

выясняется. С чего бы это вынесенные петли стремян древнетюркского времени

стали сплющиваться, а пластины — укорачиваться? И откуда тогда взялись формы с

отверстием, образованным нижней стороной дужки и дополнительной

скобой-перемычкой [Рис.77]? Неужели прорезь всё опускалась, опускалась, да и

проскочила ниже дужки? Нет никакого сомнения в том, что стремена

предмонгольского времени во всех отношениях лучше более ранних — недаром их

форма стабилизировалась и используется поныне. Но усовершенствования не

происходят путём плавной эволюции — в тех случаях, когда развитие стимулируется

новыми идеями, они приходят спонтанно; например, выступы наверху корпуса у

восточноевропейских беспетельчатых стремян [Рис.77] дают повод предположить,

что первоначально у кого-то всего лишь сломалось стремя с выделенной пластиной,

и обломок просто подвязали — а затем и “узаконили” случайную рационализацию,

добавив перемычку. Так или иначе, но чаще всего “переходные” виды изделий

оказываются на поверку всего лишь реакцией старого типа на усовершенствование,

агонией устаревшего образа вещи. Именно при таком взгляде на внезапное

разнообразие форм стремян рубежа I/II тыс. их многочисленные разновидности

получают объяснение — это просто попытки согласовать былые традиции с новейшей

технологически прогрессивной модой. А механический эволюционизм не только

скучен, но и вреден, поскольку приучает к неоправданной упрощённости.

Длинные наконечники, в том числе и двучленные, а порой и шарнирные, а также

наконечники, имеющие характерное сердцевидное завершение, представлены в

приуральских, восточноевропейских и северокавказских материалах начиная с

гуннского и даже более раннего времени. А.К.Амброз убедительно показал, что

гуннские мелкие длинные наконечники использовались на обувных ремешках (Амброз

1989:). На ранней стадии своего развития эти типы уже проникали в Южную Сибирь,

о чём в разделе о типогенезе таштыкских пряжек сказано подробно. Но тогда в

Сибири эти формы не закрепились; они были вытеснены формами катандинского круга

— употребительны стали короткие наконечники разных форм. А на западе развитие

длинных пластинчатых наконечников продолжалось, и в Х веке они были вновь

принесены в Южную Сибирь. Непосредственные прототипы аскизских форм

представлены в материалах, например, Еловского могильника (Степи Евразии 1981:

243 - рис.71: 29). Их нельзя считать следствием аскизского влияния — во-первых,

это типогенетически ранние коробчатые формы, во-вторых, особое оформление

передней части наконечника свойственно не сибирским, а восточноевропейским

культурам I тыс.н.э. [Рис.78]. То же касается и шарнирных соединений.

Рис. 78. Типогенез пластинчатых наконечников аскизской культуры.

Рис.79. Сибирские реалии половецких изваяний (по Д.Г.Савинову).

Крюки и петли на пластинах аскизской культуры уже сопоставлялись с

восточноевропейскими. Д.Г.Савинов опубликовал статью, где попробовал

систематически сопоставить реалии половецких каменных изваяний с южносибирскими

находками (Савинов 1984а).

Автор пишет, что эти параллели интересны “в свете

известных свидетельств о ранних этапах этнической истории кыпчаков в Азии”, они

говорят “об участии кыпчакских племён в сложении культуры Южной Сибири

предмонгольского времени” (Савинов 1984а: 115,120), — то есть, по сути,

считает, что сопоставляемые находки и изображения равно восходят к культуре

азиатских кыпчаков. С ней обыкновенно связывают сросткинскую культуру (и

Д.Г.Савинов с этим не спорит), но в сросткинских материалах ничего, подобного

аскизским или половецким крюкам на пластинах, нет. С другой стороны, автор признаёт,

что “многие предметы, получившие известность как вещи южносибирского

происхождения, имеют прототипы в памятниках предшествующего времени на очень

широкой территории, в том числе и в европейских”, приводится ряд показательных

примеров. Всё это, по мнению автора, говорит о “контактах, происходивших на

территории евразийских степей на рубеже I и II тыс.н.э., причём они могли быть

направлены не только с востока на запад, но, по-видимому, и с запада на восток,

хотя это и не отражено в письменных источниках” (там же: 119-120). Последний

вывод совершенно безусловен, однако при чём же здесь “ранние этапы этнической

истории кыпчаков в Азии”? Сопоставления, предложенные Д.Г.Савиновым, весьма интересны и перспективны [Рис.79], но они

ни в коем случае не свидетельствуют о южносибирском и вообще азиатском

происхождении изучаемых типов. Крюки на пластинах для ранних южносибирских

культур вообще нехарактерны (кудыргинские находки совершенно уникальны) — здесь

бытовали рамчатые крюки. А крюки на пластинах с позднескифского времени

характерны для восточноевропейских памятников. Это, конечно, исходно западный

тип, воспринятый и кыпчаками после их переселения в юго-восточную Европу —

почему их изображения и появились на половецких каменных изваяниях. В аскизском

же культурном комплексе такие же крюки оказались до появления кыпчаков на

западе; они указывают на западное происхождение аскизского инновационного

комплекса [Рис.80].

Как верно отмечает Д.Г.Савинов, для понимания истории рассматриваемых типов очень

важны басандайские находки. Они отличаются от аскизских простотой контура — в

аскизской традиции их оформляли в соответствии с теми же стилевыми канонами,

что и щитки и наконечники [Рис.80]. Будь басандайские изделия результатом

аскизского влияния — они повторяли бы и эти устойчивые элементы аскизского

стиля. Но ничего такого в басандайских материалах нет, и следует заключить, что

вне зависимости от абсолютной даты басандайских находок они зафиксировали

предаскизский этап развития целой серии типов. Восточное влияние в басандайских

материалах также заметно — это черты ляоской традиции в оформлении двойных

застёжек и зажимов для кистей [Рис.80]. Басандайский комплекс интересен прежде

всего вот этим столкновением стилей, господствовавших на двух последовательных

этапах развития сибирских культур. Басандайка маркирует трассу

трансконтинентальных миграций из Европы на восток, которые не были, да и не

могли быть зафиксированы письменными источниками — если переселения с востока

на запад приводили к непосредственным столкновениям мигрантов с народами,

имеющими развитую летописную традицию, то встречные миграции вели к появлению

переселенцев в южносибирской глуши, где никто и не помышлял записывать данные о

событиях. Эти миграции имели место и в IV-V в., и в начале IX, и в Х веке, и

позднее (о чём речь ещё пойдёт ниже).

Рис.80. Типогенез аскизских пластинчатых крюков.

Т-образные застёжки в доаскизские времена были совершенно

нехарактерны для южносибирских культур. Бляшка, имитирующая подобные изделия,

есть в кудыргинских материалах, но это воспроизведение рамчатого крюка с

перекладиной [Рис.81]. Те же кудыргинские находки фиксируют типологически

ранний этап истории Т-образных застёжек, когда это ещё не цельная вещь, а

устойчивое сочетание щитка с “костыльком” [Рис.81]. Наибольшее распространение

Т-образные застёжки на щитках получили в восточноевропейских культурах

“геральдического” круга с конца VI века, они заходили на восток не далее Западной

Сибири [Рис.81]. Аскизские Т-образные застёжки на пластинах, конечно, вторичны;

им свойствен столь поздний признак, как “разветвлённая” перекладинка, не

имеющая следов выпуклого перехвата посередине, стандартного для ранних

восточноевропейских типов. Как и в восточноевропейской традиции, щитки

(пластины) воспроизводят оформление наременных блях и наконечников — в данном

случае это типовое сердцевидное завершение [Рис.81].

Рис.81. Т-образные застёжки аскизской культуры и их прототипы.

Происхождение султанчиков, блях и подвесок с кольцами, а также подтреугольных

клёпаных петель также связано с Восточной Европой. Это — однозначно

хазарские типы, в конце I тыс. они бытуют лишь в одном регионе. И.Л.Кызласов

пытается отвести данное сопоставление, отказываясь сравнивать поясные и

сбруйные принадлежности; однако, как показывают многочисленные примеры,

фурнитура пояса и сбруи — две составляющие единой области материальной

культуры; декоративно-прикладное искусство многих народов явственно

демонстрирует очевидное стилевое единство наременных гарнитуров и прочей

фурнитуры костюма и сбруи. Весьма показательно, что (как и в случае, например,

с “портальными” бляшками) некоторые формы унаследованы сибирской традицией в

отрыве от поверхностного декора, под который внешний контур был подогнан

изначально. Именно такие случаи и позволяют утверждать, что налицо

заимствование западных традиций восточной культурой, а не наоборот [Рис.82].

Западное происхождение имеют и аскизские рукояти плетей в виде набалдашника с

крюком; в Южной Сибири ранее такие вещи не были известны вообще, а применялись

стержневые рукояти [Рис.82].

Рис.82. Хазарские и др. восточноевропейские элементы в аскизской культуре.

Итак, даже краткий обзор материала убеждает в том, что обширная серия специфических

аскизских типов имеет западное происхождение — поволжское, приуральское,

западносибирское. Вместе с престижными поясными наборами распространялись и

бытовые предметы новых форм — таковы, скажем, скобчатые кресала, пришедшие на

смену накладным узорчатым кресалам ляоской традиции [Рис.83]. Это доказывает,

что происходили именно миграции, а не просто абстрактные влияния — ведь

скобчатые кресала ничуть не лучше пластинчатых, и распространились они только

потому, что пришли какие-то люди и принесли с собой соответствующую традицию.

Характеризуя художественные вкусы мигрантов, нужно отметить неприятие ими

фигуративного декора: даже растительный орнамент, широчайше распространённый в

Южной Сибири ещё с доляоских времён, с появлением новых узоров очень быстро

распался и деградировал, а изображения животных просто исчезли. Может быть,

здесь мы имеем дело с материализацией неких идеологизированных запретов. Далее,

другой важной особенностью нового художественного мышления стало стремление к

плоскостным орнаментам, объёмный же декор постепенно исчез. Весьма вероятно,

что в некоторой мере это было продиктовано технологическими новациями — литая

бронза уступала место кованому железу. Всеобщее стремление к унификации декора

вне зависимости от назначения изделий в аскизской традиции торжествует в полной

мере. Вместе с тем в рамках каждого комплекса имеются свои особенные нюансы

декора, позволяющие говорить не о серийном производстве отдельных вещей, а об

изготовлении комплектов, включающих фурнитуру костюма и сбруи. И.Л.Кызласов,

основываясь на этой особенности (хотя и не комментируя её), составляет

“комплексы” из случайных находок, подобранных поблизости одна от другой.

Рис.83. Кресала аскизской культуры.

Сопоставляя материалы могильника Эйлиг-хем III и других кыргызских памятников того времени,

Г.В.Длужневская и Д.Г.Савинов разделяют собственно кыргызский и композитный

инновационный комплекс; этот последний образуется из сросткинских, “западных”,

“восточных” и “неопределённых” инноваций, причём инновации именно неопределённого

происхождения оказываются впоследствии основой кыргызской культуры

предмонгольского времени. Компонентный анализ, предложенный авторами, весьма

показателен и заслуживает особого внимания. Предложенную авторами текстовую

таблицу (Грач, Савинов, Длужневская 1998: 46) можно перевести в наглядный

графический вид [Рис.84].

|

традиции

|

инновации

|

|

кыргызские

|

сросткинские

|

“западные”

|

“восточные”

|

неопределённые

|

|

Рис.

|

Рис.

|

Рис.

|

Рис.

|

Рис.

|

Рис.84. Компонентный состав предметного комплекса могильника Эйлиг-хем III по Д.Г.Савинову и Г.В.Длужневской.

Следует обратить внимание на то, что формы, отнесённые авторами к числу собственно

кыргызских, на самом деле таковыми не являются. Соответствующий предметный

комплекс действительно представлен в ряде кыргызских памятников, но те же типы

обычны и для многих других центральноазиатских памятников того времени; даже

сторонники теории “кыргызского великодержавия” не связывают все эти погребения

с енисейскими кыргызами; именно этот предметный комплекс Г.В.Длужневская

предложила именовать “общетюркским”. Как показано выше, в значительной своей

части эти типы имеют западное происхождение. Совершенно непонятно, почему из

этого комплекса нужно изымать формы, включённые в число “восточных”. И столь же

непонятно, почему ляоский компонент, столь подробно и плодотворно

исследовавшийся Г.В.Длужневской, растворился в этой таблице среди “кыргызских

форм”. Следует иметь в виду, что ляоские типы не могли быть заимствованы

кыргызами до 924 года, а могильник Эйлиг-хем III, на основе которого и строится

этот компонентный анализ, относится к концу Х и началу следующего века и уже

демонстрирует отказ от ляоских типов, остающихся в абсолютном меньшинстве и

даже не оказавших заметного воздействия на дальнейшее развитие кыргызской

культуры. Нужно признать парадоксальную, на первый взгляд, вещь: ни один из

компонентов эйлигхемского предметного комплекса собственно кыргызским (по

происхождению) не является — как и, добавим, комплекс погребального обряда.

Кыргызским является лишь само сочетание столь разнородных составляющих частей.

Что же касается “неопределённого” компонента, то частично он разъяснён выше

(крюки на пластинах etc), происхождение же характерных предметов конской узды в

основном прослеживается в следующем разделе этой главы.

Подытоживая, можно заключить следующее. Аскизская культура сложилась на местной

этнокультурной основе, обогащённой миграциями западных племён, культура которых

была тесно связана с хазаро-болгарской, приуральской и западносибирской

традициями предшествующего времени, и в меньшей степени с кимако-кыпчакской

культурой. Сплав традиций оформился в Туве к середине Х века, когда под давлением его носителей старая кыргызская

аристократия и ханская ставка были вытеснены из тувинской “колонии” в

минусинскую “метрополию”.

Объективные условия для оттока восточноевропейских племён на восток сложились на рубеже

IX/X вв., с появлением в южнорусских степях новой грозной силы — канглов

(кенгересов, печенегов). Именно к ним было приковано внимание хронистов, а уход

каких-то периферийных групп подальше от новых гегемонов восточноевропейской

степи никого заинтересовать, естественно, не мог. Конечно, в Южную Сибирь

пришли смешанные группы — как всегда, ни одна культура не может быть указана в

качестве единственного источника инноваций. Судя по хазарскому происхождению

многих явно престижных типов, среди мигрантов важную роль играли именно хазары

или представители других этнических групп Хазарского каганата. Мигранты,

оказавшись на Енисее чем-то вроде “иностранного легиона”, стали ядром, вокруг

которого сплотились дружинные кыргызские вожди, конфликтовавшие со старой

знатью и каганским двором — может быть, из-за чрезмерного почтения к далёким

ляоским императорам. Интересно напомнить, что за несколько веков до этого сходную

роль сыграли в Центральной Азии ираноязычные ашина, сплотившие вокруг себя

мелкие телеские племена, недовольные жужаньским владычеством. Вероятно,

иноземцы — идеальный дестабилизатор для застойных полиэтничных

аристократических обществ. Не связанные с местными традициями, вынужденно

двуязычные, двукультурные и оттого пластично мыслящие, они легко раздвигают

рамки традиционного мышления, способствуя брожению в умах и смуте в обществе.

Новые культуры, как мы не раз убеждались, чаще всего возникают при столкновении

двух и более старых.

назад | оглавление | наверх | далее

|