|

П.П. Азбелев. Древние кыргызы. Очерки истории и археологии.

назад | оглавление | далее

Глава III. Кыргызы и народы Центральной Азии в V-VII вв.

III. 1. Охрана согдийских караванов. (частично вошло в статью «Первые кыргызы на Енисее»)

Крупнейший авторитет в отечественной тюркологии, петербургский исследователь

С.Г.Кляшторный, обобщая данные о раннетюркской истории, пишет: “группа

позднегуннских племён, в конце III — начале IV вв. переселившаяся в

северо-западный Китай, была вытеснена в конце IV в. в район Турфана, где

продержалась до 460 г. В этом году на них напали жужане (авары), уничтожили

созданное ими владение и переселили покорившихся гуннов на Алтай. В числе

переселенцев было и племя ашина. < ... >

ашина за время своей жизни в Восточном Туркестане восприняли в свой состав

новый этнический компонент, смешались с местными жителями. На территории, где

жили ашина с конца III в. [? — ср. выше; вероятно, здесь опечатка, нужно

читать: IV в. — П.А.] до 460 г.,

преобладало иранское и тохарское население, обогатившее язык и культурные

традиции ашина. Именно здесь было положено начало тесным тюрко-согдийским

связям, оказавшим огромное влияние на всю культуру и государственность древних

тюрков” (Кляшторный 1994: 12). Этот воспринятый в Туркестане “новый этнический

компонент” в контексте настоящего исследования представляет особый интерес. В

статье 1965 года С.Г.Кляшторный привёл серию иранских слов древнетюркского

языка — название основного тотемного животного — bori (волк) и высшая титулатура (шад, ябгу); позже к ним добавилась

“фонетически и семантически безупречная” иранская (согдийская или

хотано-сакская) этимология самого названия ашина

(aššeina — aššena),

означающего синий, голубой — в полном

соответствии с известным по орхонским руническим надписям древнетюркским

самоназванием kök tūrk — синие, голубые тюрки (Кляшторный 1994:

12-14). Название же ашина известно по

китайским хроникам (в данном случае звучание подобранных летописцем иероглифов

оказалось очень близким к оригиналу). Добавим, что единственный крупный

древнетюркский памятник VI в. — Бугутский — имеет, среди прочих, и согдийский

текст (Кляшторный, Лившиц 1971).

Приведённые в предыдущей главе типогенетические построения однозначно

свидетельствуют о том, что в раннетюркской культуре присутствовал — и во многом

определял её своеобразие — западный компонент, усвоенный (как явствует из

анализа таштыкских материалов) ещё до переселения раннетюркских племён из

Турфанского оазиса на Саяно-Алтай. Казалось бы, его можно прямо соотнести с

ранними тюрко-согдийскими связями; однако западные прототипы раннетюркских и

таштыкских типов — не согдийские, они происходят с Северного Кавказа и из

Юго-Восточной Европы. Возможности типогенетического подхода позволяют в

значительной мере уточнить и дополнить сведения, суммированные в

процитированных выше исследованиях С.Г.Кляшторного.

Открытие Бугутского памятника позволило выделить группу древнетюркских

мемориалов, по сходству с Бугутским относимых ко времени Первого каганата —

Идэрский и Гиндинбулакский (Войтов 1986). Они открывают массив больших

мемориалов своей эпохи и сильно отличаются как от позднейших монументов времён

Второго каганата, так и от более ранних центральноазиатских поминов скифской

эпохи. Несомненно, это инородный тип памятников. Выявленное выше приоритетное

направление поиска прототипов и на этот раз оказывается верным; мемориалы

бугутского типа по ряду признаков могут быть сопоставлены с сооружениями

грандиозного ритуального комплекса первой половины I тыс. на возвышенности

Чаш-тепе в Хорезме (Раппопорт, Трудновская 1979). Учитывая, что на местных

материалах проблема происхождения древнетюркской традиции мемориалов не

решается, к этой аналогии следует отнестись с большим вниманием (Рис.23)

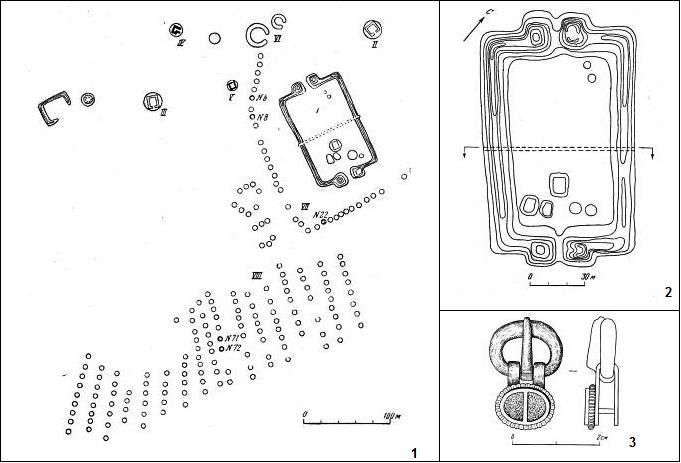

Рис.23. Комплекс сооружений на возвышенности Чаш-тепе (По Ю.А.Раппопорту, С.А.Трудновской).

1, 2 — ограда I и её контекст; 3 — пряжка IV- начала V вв. из кург.1 (к северу от большой ограды).

Следует также отметить известную, не раз упомянутую в литературе

аналогию между погребениями в таштыкских склепах и захоронениями по обряду

трупосожжения на хорезмийских городищах Канга-кала и Куня-Уаз, относящимися к

той же эпохе, что и чаштепинские сооружения. Хорезмийские трупосожжения

сравнивали также с описанием походного похоронного обряда хионитов,

составленным в IV в. Аммианом Марцеллином; к этому нужно добавить, что

описанный римским автором ритуал имеет отдалённое сходство с китайскими

описаниями похоронного ритуала ашина (говорится о тюрках, но отмечается, что

речь идёт о похоронах хана, а все тюркские ханы происходили из рода ашина;

Аммиан, кстати, тоже рассказывает о похоронах “царевича”, а не рядового воина). Впрочем,

совпадение по фактам кремации и использования изображения умерших в погребально-поминальных ритуалах —

аналогия именно что отдалённая и слабая. Вещественные источники дают в данном случае больше.

Весьма интересно сравнить хорезмийские статуарные оссуарии и

таштыкские бюсты-урны — по факту антропоморфности вместилища для

останков (Раппопорт 1958; Вадецкая 1999: 102-103). Следует иметь в виду, что на

западе Средней Азии сохранение облика умершего практиковалось весьма широко, а

сожжение останков допускалось, как полагают некоторые авторы, даже

зороастрийцами (Гудкова 1968: 224).

Описания тюркского ритуала содержат одну важную деталь, не имеющую

никаких аналогий на западе — сожжение вместе с умершим его коня. Всего

вероятнее, это местная, центральноазиатская традиция, известная с хуннского

времени по летописной характеристике народа ухуань

(Бичурин 1951 — Т. I: ...). Не были ли остатки уничтоженного хуннами народа ухуань среди тех “позднегуннских

племён”, о которых пишет С.Г.Кляшторный?

Интереснейший материал для изучения рассматриваемой темы дают знаменитые

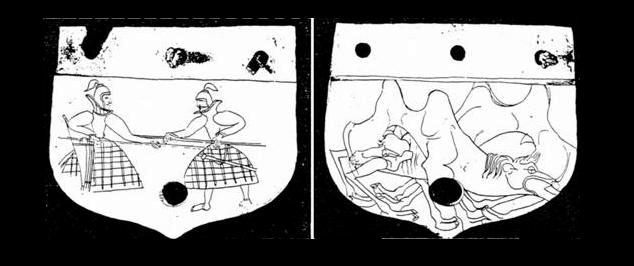

миниатюры Орлатского могильника (Пугаченкова 1987; 1989; см.тж.: Азбелев 1992б).

Это костяные пластины, вероятно, от поясного набора, покрытые тонко

гравированными изображениями. На двух симметричных больших пластинах —

изображения охоты и битвы (Рис. 24а), на малых изображены животные и сцена поединка на копьях (Рис.24б).

Рис.24в. Орлатский могильник в Согде. Малые пластины с миниатюрами. (По Г.А.Пугаченковой).

Многочисленные, хорошо проработанные изображения двухлопастных псалиев,

мечей с набалдашниками на рукоятях и т.д. позволяют уверенно датировать эту

находку позднесарматским временем. Г.А.Пугаченкова предлагает более раннюю

дату — «от II в. до н.э. до начала н.э.» (Пугаченкова 1987: 56), однако в данном случае предпочтительнее опираться на чётко

проработанные изображения именно позднесарматских вещей.

Для разбираемых здесь вопросов наиболее важны изображения пеших и конных воинов

в тяжёлых доспехах, имеющие точные, до деталей, соответствия на другом

замечательном художественном памятнике — тепсейских миниатюрах, а также на

некоторых южносибирских петроглифах. Наиболее показателен доспех. Согдийские и

таштыкские изображения отождествляются по характерным признакам — высокий

стоячий ворот-раструб, узко перехваченная талия, широко расходящиеся полы

доспеха, явно предназначенные для верховой езды, характерно оформленные рукава,

одинаково сориентированные панцирные пластины. Совпадают также изображения

колчанов и налучий, а также шлемы с тюрбанами и нащёчными пластинками. Сходство

есть и в конском уборе.

Однозначно отождествляются с изображениями воинов-катафрактариев и другие — на раннесогдийских “монетах с

лучником”. Последнее обстоятельство особенно важно. Мало ли кто мог быть

изображён на загадочных таштыкских резных планках или даже на поясных пластинах

хорезмийских кочевников, но на монетах появление изображений чужих воинов

совершенно исключено, ведь агитационно-пропагандистская функция изображений на

деньгах — отнюдь не современное изобретение. Нет сомнения в том, что всё это изображения

если не согдийских воинов, то имеющих к согдийцам самое прямое отношение. И

точно так же неоспоримо, что эти воины вступали в непосредственные столкновения

с таштыкцами, то есть они бывали в Центральной Азии и в Южной Сибири.

Неоднократность их изображения таштыкцами косвенно свидетельствует о том. что

эти контакты были более или менее регулярны, во всяком случае — неоднократны (Рис.25).

| СОГД |

ЮЖНАЯ СИБИРЬ |

1 1  2 2  3 3 |

6   7 7 |

4 4 |

8 |

5 5 |

9 |

Рис.25. Среднеазиатские и южносибирские изображения катафрактариев.

Д.Г.Савинов предположил, что тепсейские планки изображают столкновения

таштыкцев с тюрками Первого каганата (Савинов 1984: 44).

Это весьма вероятно, так как есть известное сообщение о том, что кыргызы-цигу,

обитавшие между реками Афу и Гянь, были покорены Мухан-каганом

где-то в 550-х гг. Приведённые выше свидетельства западных культурогенетических

связей ашина позволяют согласиться с этой трактовкой. По совокупности

согласующихся обстоятельств можно с высокой долей уверенности считать, что

носители западных по происхождению культурных традиций, представленных

перечисленными выше аналогиями, и “новый этнический компонент”, воспринятый

позднегуннскими племенами Турфанского оазиса накануне вынужденного переселения

в Южную Сибирь — одно и то же. Более того: именно эти носители западных

традиций могут быть прямо и однозначно отождествлены собственно с ашина — элитной, правящей группой

тюрков. Со временем, безусловно, они были ассимилированы; их, несомненно, было

сравнительно немного, но обширный круг косвенных признаков позволяет выяснить

их происхождение достаточно подробно. Самое парадоксальное здесь то, что

создатели тюркской державы, судя по всему, были ираноязычным племенем.

Насколько всё это согласуется с таким важным источником, как древнетюркские генеалогические предания?

Есть две версии, изложенные с незначительными расхождениями в “Чжоу шу”,

“Бэй ши” и “Суй шу”. Согласно первой версии, предки ашина обитали на болотистых

берегах Западного моря (Си хай). Этот

народ был разгромлен и истреблён воинственными соседями, и остался в живых

только один мальчик десяти лет, которому отрубили руки и ноги. Мальчика

приютила волчица, которая выкормила его мясом. Соседи, прослышав об этом,

разыскали и убили его; хотели убить и волчицу, но та убежала на восток от

Западного моря и укрылась в некоей горной пещере, внутри которой находилась

обширная травянистая равнина. Волчица была беременна от выкормленного ею

человека и родила десятерых сыновей. Они выросли, женились на турфанских женщинах,

и каждый встал во главе своего рода. Одного из этих сыновей волчицы звали

Ашина, и это имя стала прозванием его рода. Ашина был способнее своих братьев и

возглавил племя, образованное этими десятью родами. Его потомок по имени

Асянь-шад ушёл из гор Гаочана на Алтай, где его племя промышляло добычей

железа, продаваемого жуань-жуаням; впоследствии это племя восстало под именем

Тюрк, победило жужаней и создало собственное государство.

Согласно второй версии, предки тюрков происходят от “владетельного дома

Со”, обитавшего на север от хуннов. Во главе “аймака” стоял некий Апанбу и 70

его братьев. Дом Со был уничтожен врагами, спасся лишь один из родов во главе с

неким Ичжини-Нишиду; о последнем сообщается, что он был сыном волчицы. У него

было четверо сыновей от первой жены: один превратился в птицу (Ивиса или Лебедя), второй “царствовал между реками Афу и Гянь, под

наименованием Цигу”, третий — при реке Чуси (или Чжучже), а четвёртый — по

рождению старший — в горах Басычу-сиши (или Цзянсы Чжучжеши); последнего звали

Нодулу-шад. У Нодулу-шада было десять жён, сына младшей из них звали Ашина.

После смерти отца Ашина одолел в соревновании всех своих братьев и стал править

под именем Асянь-шад. Его сын (или племянник) Туу был отцом Тумыня

(Бумын-кагана), основателя Первого тюркского каганата.

В 1956 г. Ц.Доржсурэн обнаружил в Арахангайском аймаке МНР Бугутскую

стелу, навершие которой украшал барельеф с изображением человеческой фигурки

под брюхом волчицы (Кляшторный, Лившиц 1971). Находка показывает, что приведённые

в китайских источниках легенды действительно бытовали в качестве официальной

версии происхождения тюркских вождей.

Обе версии связаны: в обеих присутствует мотив уничтожения предков

соседями в войне; в обеих версиях чудесным образом спасается кто-то один, чья

судьба как-то связывается с волчицей (он либо её сын, либо отец её сыновей);

одного из его потомков звали Ашина, и он возглавил племя. Ашина как-то связан с

Асянь-шадом. Особое значение имеет число 10 — столько детей у

волчицы, столько же сыновей у Нодулу-шада. Заметно, что если первая версия

более сюжетна и мифологична, то вторая напоминает генеалогический перечень,

такой древнетюркский Паралипоменон в китайской передаче. Если свести эти версии

вместе и изъять заведомо сказочные мотивы, то складывается следующая картина.

Предки тюрков жили где-то к западу от Турфана, на болотистых берегах

Западного моря (Си хай), где были

разгромлены соседями. Уцелевшие после резни, как-то связанные с волчицей (волк — тотем ашина), уходят на восток и спасаются где-то близ Гаочана, смешиваются с

местным население и позднее переселяются на север. От основной линии произошли

ашина, одна из боковых ветвей — кыргызы-цигу.

Для разбираемых здесь вопросов наибольшее значение имеет вопрос о

прародине ашина. Обе версии указывают на Западное море. В разное время под

словами Си хай летописцы понимали

разные водоёмы. В VI-VII вв., когда составлялись хроники, содержавшие

изложения тюркской легенды, так назывались Аральское и Каспийское моря. В более

ранних источниках первой половины I тыс., по мнению исследователей, Западное

море — это озеро Кукунор, а в IV-V вв.(по общему мнению, это время описываемых

в легенде событий) — бассейн дельты р.Эдзин-гол и озёра Сого-нор и Гашун-нор

(Кляшторный 1965). Исходя из этого, большинство авторов сходится на том, что

родина ашина — Северное Принаньшанье. По этой логике, “перемещение” Западного моря на запад

определяется динамикой проникновения китайцев в Туркестан — слова Си хай просто применяли к крупнейшему из

известных на Западе водоёмов. Дельта р. Эдзин-гол, в полном соответствии с

легендой, заболочена, на чём и завершается изучение географии древнетюркского

предания. Эта позиция очень удобна, однако её сторонники не учитывают некоторых

обстоятельств, “смазывающих” логику локализации.

Существуют ранние источники, в которых понятие “Западное море” применено

вовсе не к бассейну Эдзин-гола и не к озеру Кукунор. В I в.до н.э. Сыма Цянь со

слов Чжан Цяня писал: “От Давань на восток лежат владения Юйми и Юйтянь. К

западу от Юйтянь все реки текут на запад и впадают в Западное море” (Бичурин

1950 ......). Между Ферганой (Давань) и Хотаном (Юйтянь) такая ситуация имеет

место дважды: бассейн Нарына, смыкающийся с более западными бассейнами рек,

впадающих в Аральское море, и несколько севернее, в Семиречье где несколько

крупных рек текут на запад — северо-запад и впадают в озеро Балхаш. В обоих

вариантах Западное море оказывается далеко на западе от Эдзин-гола и Кукунора.

Ещё пример: в “Ханьшу” указано взаиморасположение стран на запад от Китая. На реке

Гуйшуй расположено государство Аньси (Согд), а к западу от неё — государство Тяочжи (Парфия), простирающееся на запад до Западного моря, за

которым лежит страна Дацинь (Рим). Водоёмы Восточного Туркестана здесь явно ни

при чём (Бичурин 1950: ). В 97 году Бань Чао, закрепившись в Западном Крае,

отправил на запад экспедицию во главе с чиновником по имени Гань Ин.

Экспедиция, следуя на запад от Западного Края, добралась до стран, “прилежащих

к Западному морю” (Бичурин 1950: ). Так что настаивать на восточнотуркестанской

локализации Си хай можно лишь при

очень большом желании обязательно отыскать прародину ашина именно в Восточном

Туркестане или в Центральной Азии. Факты же не дают к тому поводов.

Более того. То, что легенда повествует о событиях, случившихся в IV-V вв., вовсе не предполагает необходимости допытываться,

какой водоём в те века китайцы называли Западным морем. Хроники, излагающие легенды, составлены

намного позже, и непонятно, с какой стати хронисты должны были употреблять

слова в их архаичном значении. Никто не спорит с тем, что в VI-VII вв.

Западным морем называли Арал и Каспий, и хронист, несомненно, пользовался

понятной читателю терминологией. Поэтому следует понимать легенду так, что

предки ашина жили на западе Средней Азии. Уместно вспомнить, что и там побережья местами сильно заболочены.

Кроме того, существует и наименее симпатичный исследователю вариант — воозможно, хронист всего лишь подобрал

привычное словосочетание в качестве кальки с неизвестного некитайского названия, под которым могли иметь в виду

всё, что угодно — коли так, то историческая география здесь совершенно

бесполезна. Хочется всё же верить, что летописец знал, о чём писал.

В целом следует заключить, что имеющиеся данные не позволяют принимать

всерьёз надуманную и концептуально обусловленную локализацию Западного моря,

упомянутого в китайском изложении древнетюркской легенды, в районе дельты

Эдзин-гола и озёр Сого-нор и Гашун-нор. Более оправдано соотнесение

обсуждаемого топонима с Великими озёрами Среднего Востока.

Таким образом, по совокупности данных можно считать решённым, что

прародиной ираноязычных ашина было

Приаралье и Прикаспий, а культура обитавших там “пра-тюрков” испытывала

сильнейшие влияния со стороны племён Юго-Восточной Европы и Северного Кавказа.

Символично, что один из воинов — персонажей батальной сцены Орлатских миниатюр —

держит в руках штандарт с навершьем в виде головы хищника — возможно, волка,

тотемного зверя ашина. (Опираясь на повествование Аммиана Марцеллина, можно

даже предположить, что этими “пра-тюрками” были хиониты; впрочем, я не вижу

здесь никакой возможности обосновать догадку).

Каким образом приаральские или прикаспийские кочевники, разгромленные

воинственными соседями, оказались в Центральной Азии? [...] Ища ответ на этот

вопрос, нужно иметь в виду, что одним из важнейших факторов политической и

этнокультурной истории Срединной Азии в эпоху раннего средневековья была

согдийская караванная торговля. Условием её успешного развития была

стабильность в регионах, через которые согдийцы в ходе своей экспансии на

восток прокладывали трассы Великого Шёлкового пути и, безусловно, безопасность

караванов. Для этого необходимо было иметь военный паритет со множеством

кочевых и полукочевых народов горно-степного пояса — а сильнее кочевников в

открытом бою могли быть либо настоящие регулярные войска, оплатить которые не

смог бы ни один караванщик, либо такие же кочевники, в дружественности которых

согдийцы могли быть уверены. Словом, караваны нуждались в конвоях, и охрану

могли составить лишь воины-степняки.

В V в. согдийцы активно расширяли область своего влияния. Согдийские

поселения и торговые фактории протянулись вдоль тяньшаньских хребтов вплоть до

Турфанского оазиса, практически до Китая. Дальнейший расцвет согдийской

торговли был в значительной степени обеспечен традиционными союзническими

отношениями согдийцев с тюрками. Путь на восток в качестве охраны согдийских караванов кажется мне оптимальным объяснением

многих обстоятельств, указывающих на западное происхождение тюрков-ашина. В

более ранние времена аорсы сами не торговали, а нанимались охранять караваны

(Гугуев 1992: 127). Следовательно, это практиковалось, причём в близлежащих

регионах. Для разрозненных отрядов — остатков разгромленного в междоусобицах и

набегах кочевого народа — это могло оказаться вообще единственным способом

выжить.

Таким образом, весьма возможно, что какое-то приаральское или

прикаспийское племя (например, хиониты, упоминания о которых исчезают как раз в

V веке) было разгромлено и рассеяно воинственными соседями, и оставшиеся

разрозненные отряды находили себе применение и способ выживания в том, что

нанимались охранять идущие на восток согдийские караваны. Вместе с согдийцами

по мере колонизации Семиречья и Туркестана они проникали всё дальше на восток,

вплоть до Гаочана. Здесь эти кочевые группы постепенно оседали, смешиваясь с

местным населением (показателен мотив женитьбы на турфанских женщинах) и, не

утрачивая связей с согдийцами, оказались вовлечены в местную межплеменную

борьбу. Они были ираноязычны, и они были носителями комплекса западных традиций

и обычаев, которые, естественно, преломлялись и трансформировались в связи с

менявшимися обстоятельствами жизни степняков. Так, из рассказа Аммиана

Марцеллина о хионитах известно, что изготовление портретных статуй умерших и

трупосожжение были использованы лишь в чрезвычайных обстоятельствах (в походе

на чужбине), когда исполнить предписанный обычаем ритуал было невозможно. Нужно

было уберечь останки, хотя бы в виде пепла, но для окончательных похорон

требовался сохранённый облик покойного — и пришлось

изготовить портретные статуи. Кочевые же отряды, составлявшие караванные

конвои, всегда находились в чрезвычайных обстоятельствах, и предусмотренный для

подобных условий ритуал закрепился со временем как обыденная норма.

Эта группа, видимо, и стала той этнической и культурной средой, в которой

содержались и переплавлялись в единый культурный комплекс протогеральдические

типы фурнитуры костюма и другие прототюркские элементы культуры. Именно из этой

этнокультурной среды и вышло племя ашина, возглавившее антижужаньскую коалицию

и затем — Первый тюркский каганат. Таштыкская, кокэльская, частично верхнеобская культуры

законсервировали некоторые ранние традиции этой группы; кудыргинские и

среднеазиатские геральдические материалы относятся уже к следующим этапам

развития этих традиций; западносибирская, приуральская и восточноевропейская

геральдика типологически ещё позже. Весь типогенетический ряд отражает

своеобразный “маятник” — сперва западные типы в первой половине I тыс. н.э.

проникают на восток, там перекомпоновываются, трансформируются и в середине —

третьей четверти I тыс. н.э. возвращаются обратно, с востока на запад, уже с

новой волной влияний и в следующую историческую эпоху.

Предлагаемое здесь понимание событий объясняет и увязывает между собой

многие известные факты. Вместе с тем у всякой концепции есть свой “нервный

узел”, своя “болевая точка” — в данном случае это вопрос о датировке и

интерпретации могильника Кудыргэ. Этот памятник — единственный

центральноазиатский комплекс с изделиями в геральдическом стиле, раскопанный и

опубликованный на должном уровне. Однако именно этот могильник трактуют и

датируют по-разному, и из трёх опубликованных версий две никак не стыкуются с

изложенной выше концепцией. Является ли этот памятник тюркским? Как его нужно

датировать и объяснять? Как его атрибуция согласуется с реконструированными

здесь “маятниковыми” влияниями? Без ответа на все эти вопросы типогенез

раннекыргызской таштыкской культуры, согласованный с широкой реконструкцией

типогенетических и культурогенетических процессов как бы повисает в воздухе, а

потому темой следующего раздела и должен стать феномен Кудыргэ.

назад | оглавление | наверх | далее

|