И.Л. КызласовО происхождении стремян.// СА. 1973. №3. С. 24-36.

В археологической науке не существует единого мнения ни о времени, ни о месте появления стремян — той важной части конской сбруи, которая произвела настоящий переворот в использовании человеком всех возможностей верхового коня. [1] Одни исследователи считают, что стремена возникли в начале нашей эры у сарматов, [2] другие называют районы, пограничные с Китаем в эпоху Поздних Хань, [3] третьи — Южную Сибирь (не позднее III в. [4] или, по другой точке зрения, до V в., [5] четвёртые отдают приоритет в этом вопросе государству Когурё (не позднее IV в.). [6] Существует также мнение о появлении первых стремян у гуннов; [7] наконец, возникновение стремян связывают с древними тюрками, относя их изобретение к VI в. [8]

Большинство исследователей полагает, что стремена возникли у степных народов, в жизни которых важную роль играло кочевое или полукочевое скотоводство, а конница издавна составляла основную часть войска. Некоторые учёные, не отрицая этого положения, всё же допускают возможность изобретения стремян осёдлыми народами, быстро освоившими верховую езду для борьбы со своими кочевыми соседями. [9] По другому интересному предположению, седло со стременами ранее всего появилось у народов гор, так как без этого приспособления езда верхом по крутым склонам практически невозможна. [10]

Собранные нами материалы, вероятно, позволят несколько иначе взглянуть на проблему происхождения стремян. Прежде всего представляется возможным удревнить дату их появления. При доказательстве тезиса об изобретении стремян тюрками в VI в. чаще всего приводят три основных довода: 1) возникновение стремян связано с появлением жёстких сёдел в VI в.; 2) изобретение стремян приводит к появлению сабли (наиболее ранний её экземпляр датируется началом VII в.); 3) появление стремян ранее VI в. якобы не подтверждается материалами твёрдо датированных памятников. [11]

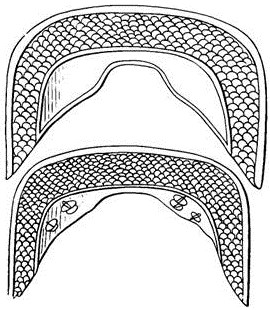

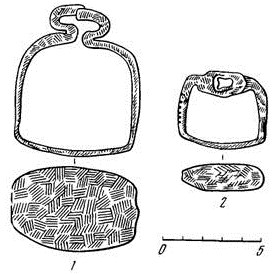

Рассмотрим, насколько основательны эти доводы. О времени появления жестких сёдел [12] не существует единого мнения. С.И. Руденко указывал, что они появились в Азии не позднее V в., так как в VI в. это уже сформировавшийся тип сёдел. [13] Глиняные модели жёстких сёдел устойчивой формы известны среди находок на раннеславянских поселениях Молдавии VI-VII вв. [14] Высокое седло изображено на глиняном сосуде в форме всадника из Кореи. Сосуд относится к культуре Силла и датируется V-VI вв. [15] Интересный материал для изучения жёстких сёдел IV-V вв. дают росписи периода Когурё. [16] Из могильника Лян-шан-рёсан в Южной Корее происходят бронзовые накладки высоких седельных лук, датируемые IV-V вв. [17] Они имеют характерный «чешуйчатый» орнамент, столь типичный и для материальной культуры гуннов (рис. 1). [18] Подобные же пластины, оформлявшие седельные луки, известны в Поволжье и Казахстане из комплексов IV-V вв. (Боровое, Шипово, Новогригорьевка, Покровск). Там же обнаружены и остатки твёрдого седельного остова. Например, в погребении №3 у ст. Шипово «от седла сохранились довольно большие куски дерева, на двух из них, являющихся остатками луки, — по золотому листу сегментовидной со срезанным углом формы». [19] Сходные накладки распространены в одновременных памятниках Венгрии и достигают района Страсбурга. Украшение этих накладок излюбленным гуннами узором позволяет предполагать, что гунны пользовались в IV-V вв. жёсткими седлами. Данные письменных источников подтверждают это. Использование деревянных сёдел гуннами очевидно из описания их конского снаряжения. Иордан сообщает о сооружении гуннами костра из сёдел для освещения поля боя ночью на Каталаунских полях. Такой приказ Аттилы можно было выполнить, лишь имея сёдла из дерева, [20] так как волосяная набивка мягких сёдел ничего не дала бы, кроме дыма и чада.

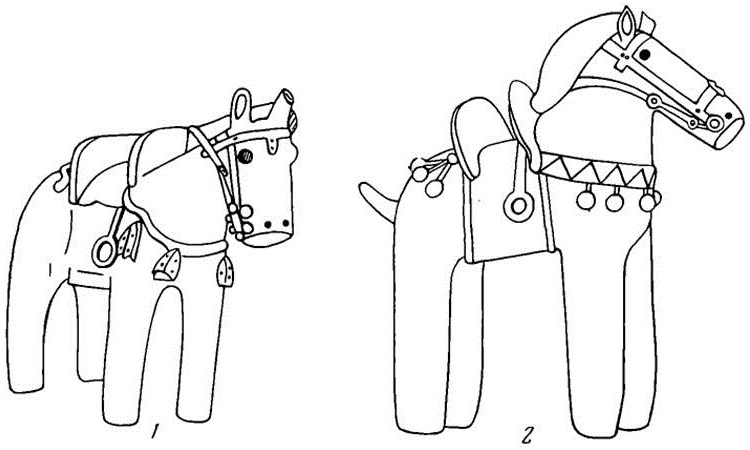

В то же время твёрдые сёдла употреблялись и в Индии. Об этом свbде- тельствуют изображения из Аджанты. [21] Распространённые в Японии в III-V вв. погребальные статуэтки «ханива» часто изображают осёдланных лошадей (рис. 2). Их сёдла всегда имеют высокие луки. [22] Остатки жёсткого седла III-IV вв. были обнаружены в могильнике на р. Кенкол в Киргизии. [23] Седло с высокой лукой изображено на корейском сосуде III в. из Приморского краевого музея. [24] |

|

|

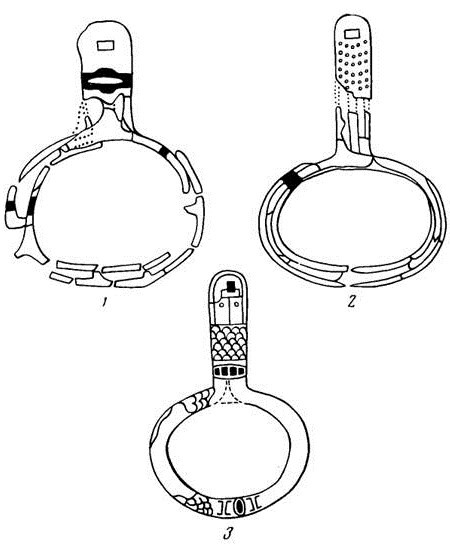

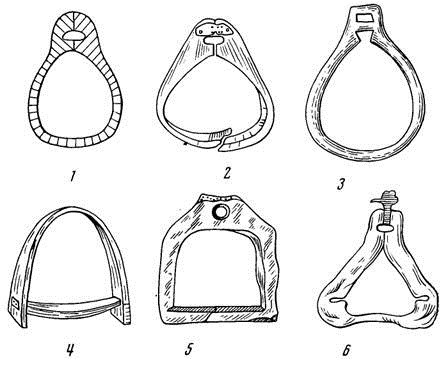

Рис. 3. Ранние стремена IV-V вв. из Кореи.1, 2 — тип I, 3 — тип II (по Акио Ито), дерево и металл.(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

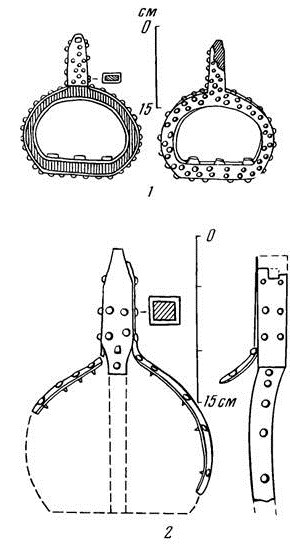

Рис. 4. Ранние стремена V в. из Отани, Япония (по Т. Хигучи, С. Онояма), дерево и металл.(Открыть Рис. 4 в новом окне) |

делил на два типа (рис. 4). Первый (первая половина V в.) схож с одновременными корейскими. Второй (со второй половины V в.) представляет местные формы. Им одновременны «глухие» стремена, являющиеся специфической японской формой. [43]

Известны и некоторые абсолютные даты. При описании биографии китайского военачальника Лю Суна говорится о получении им в 477 г. стремени в качестве сигнала для начала военных действий. [44] Эта история, несомненно, показывает, что стремена в V в. были общеизвестны и широко применялись в Китае. [45] Изображения стремян в корейской гробнице Тунг Ку датируются, как и вся гробница, 427 г. [46] Упоминавшийся «Курган сосуда хоу», в котором найдены стремена, датируется по надписи на сосуде, давшем ему название, 415 г. [47] Важны для датировки и погребальные фигурки осёдланных лошадей из Японии с изображениями стремян (см. рис. 2). [48] Корейские стремена IV в. занимают важное место в классификации Акио Ито (I тип в стадии А). [49] Многочисленные изображения стремян этого времени можно видеть на росписях гробницы Муёнчхон. [50] Из Кореи происходят стремена, которые, по имеющимся в литературе сведениям, датируются по надписи 315 г. [51]

Материалы III в. предоставляет сибирская археология. Миниатюрные железные модели стремян из числа случайных находок широко известны на Среднем Енисее (рис. 5). [52] Это преимущественно стремена с восьмёрко-

образным завершением, типа, широко бытовавшего впоследствии в VI-X вв. Их форма наиболее проста. Необходимо иметь в виду, что миниатюрные изображения вещей, созданные для погребений, не встречаются в Южной Сибири позднее Уйбатского этапа таштыкской культуры (III в.). [53] Миниатюры более позднего времени представляют иные типы стремян. Таким образом, в настоящее время самые ранние стремена, известные по археологическим памятникам, относятся к III — началу IV в.

Рис. 5. Модели таштыкских стремян III в. из Хакасии (по Л.Р. Кызласову), железо.

(Открыть Рис. 5 в новом окне)

Значит ли это, что ранее стремена не были известны? Археологических фактов пока нет. Но существуют ли какие-либо иные источники, говорящие о происхождении стремян? Для решения этих вопросов необходимо выяснить, какие потребности приводят к появлению стремян и каковы основные функции последних.

Как известно, стремена служат для облегчения посадки всадника в седло и являются упорами для ног при верховой езде. Следует отметить при этом, что стремя необходимо не для того, чтобы сидеть, а для того, чтобы стоять или привставать в седле, и для того, чтобы усидеть в седле. Потребность в стремени как приспособлении для посадки в седло существовала всегда со времени появления верхового коня. До массового распространения стремян и после него эта задача решалась по-разному. [54] Вторая основная функция стремян вызвана в первую очередь особенностями конного рукопашного боя и вооружением воина-всадника.

При использовании лука и стрел, копья и короткого меча положение всадника на конской спине не было надёжным («И разве наше положение, — говорил Ксенофонт греческим пехотинцам, — не более устойчиво, чем положение всадников? Они ведь висят на конях, боясь не только нас, но и собственного падения»). [55] С началом же массового использования длинного рубящего меча и тяжёлой ударной пики стремена стали совершенно необходимой деталью сбруи. Многие письменные источники подробно описывают сокрушительную силу удара пики: противник часто оказывался пробитым насквозь и, уж во всяком случае, выбитым из седла. [56] Общеизвестно, что сила действия равна силе противодействия. Поэтому и атакующий должен был после удара пикой оказаться на земле. Удержаться в седле после сильного удара катафрактарий мог лишь благодаря стременам. Тяжёлая пика лишала его возможности использовать руки для упрочения своего положения верхом [57] и заставляла развернуть туловище левым плечом вперёд. Из-за этого в сторону уходило правое колено. Шлюс всадника не мог быть крепким и потому, что конь часто имел броню, по которой скользили ноги наездника. [58] Таким образом, коннику не удава-

лось использовать для твёрдой посадки ни руки, ни ноги, и только стремена могли помочь ему держаться в седле.

Широкое распространение тяжеловооружённых конных войск от сарматов и парфян [59] до Китая и Кореи [60] даёт нам право оставить в стороне вопрос о выдающемся искусстве верховой езды как привилегии какого-либо «родившегося в седле» народа. Не следует забывать также, что с того отдалённого времени и вплоть до исчезновения конницы как особого рода войск в недавнем прошлом принципиальных, качественных изменений в холодном оружии всадника не произошло. Одинаковый комплекс вооружения всадника предполагает и одинаковое снаряжение коня.

Всё сказанное даёт возможность предположить широкое бытование стремян в период с IV-III вв. до н.э. (массовое распространение катафрактариев) по III в. н.э. (когда мы имеем уже археологические доказательства существования стремян). Почему же стремена того времени до сих пор не известны по археологическим данным? Прежде всего катафрактариев разных народов, за редким исключением, по существовавшим обычаям не хоронили с конём или с конской сбруёй. Возможно, стремена иногда и оказывались среди погребального инвентаря, но они в то время вряд ли делались из металла. [61] Предметы же из органики в могилах более чем двухтысячелетней давности сохраняются лишь при особо благоприятных условиях. Однако доказать широкое применение в древности стремян, сделанных из органических материалов, всё же возможно.

Можно полагать, что ременное стремя изображено на известной вазе из кургана Чертомлык (IV в. до н.э.). [62] Об использовании таких стремян-петель в Индии во II в. до н.э. свидетельствует изображение на медной вазе из Кулу Вэли и на рельефе ворот из Сандши. [63] О распространении ременных стремян у гуннов, сарматов, скифов, даков, алан, готов, персов, галлов и египтян говорят письменные источники. [64] Подобные петли употреблялись и в Китае. [65] Этнографические материалы свидетельствуют об использовании верёвочных стремян современными калмыками, [66] якутами [67] и хакасами. [68]

Важные сведения дает анализ этимологии слова «стремя» в языках разных народов. Рассмотрим этот материал подробнее.

Таблица I.

Славянские языки.

русский — стремя; |

словенский — stréme; |

древнерусский — стрьмѧ-стремѧ, |

чешский — třmen; |

стрьмьнь-стремень, стремьнь; |

словацкий — strmén; |

украинский — стремено, стремiн, |

польский — strzemie.; |

белорусский — стрэмя; |

верхне-лужицкий — třmjeń; |

сербско-хорватский — стрмен, стреме; |

нижне-лужицкий — tśmeń |

Производят от: 1) общеславянского «strьmen» — первоначально: «верёвка; ремень; то, что натягивается»; 2) «strьmъ» — «крутой; тугой; то, что натягивается»; 3) древне-верхне-немецкого «stroum», «strom» — «верёвка, струна; то, что натягивается»; 4) индоевропейского «ster» — первоначально: «ремень; верёвка;то, что натягивается или напрягается». Табл. I показывает, что в славянских языках слово «стремя» произошло от общего корня. Лингвисты выбирают между четырьмя древними основами. Но нам важно отметить, что значение всех исходных корней одинаково: «верёвка; ремень; то, что натягивается». [69]

Таблица II.

Западноевропейские языки.

|

|

stigan — «подниматься, влезать»

|

французский — étrierиспанский — estribo |

} < староверхнегерм. |

estrifa — «ремень из кожи» |

итальянский — staffa |

< ломбардский |

stappa — «ступенька» |

немецкий — Stéigbügel |

steig — «относящийся к подъёму» (steigen — «подниматься и т.д.») |

} |

↑ ↓ |

датский — stigbøjle |

bűgel — «дужка, скобка» |

В западноевропейских языках (табл. II) термин «стремя» тоже происходит от корней со значением «ремень, верёвка» или имеет составной характер. В последнем случае к корню со значением «верёвка, ремень» обычно добавляется основа, выражающая процесс подъёма («подниматься, влезать»). [70]

Корень с таким же значением («верх, наверх, подниматься») послужил основой образования слова «стремя» и во всех тюркских языках (табл. III). [71]

Рассмотренные лингвистические данные позволяют определённо говорить о том, что стремена у разных племён и народов первоначально делались из кожаного ремня или верёвки и служили приспособлением для посадки в седло. Эти языковые материалы показывают и широкое распространение таких стремян.

Следующим шагом в эволюции стремян явилась петля, укреплённая вставкой-подножкой. Остатки таких стремян II в. до н.э. найдены близ

Нагпура в Индии. [72] Этот тип стремян также был широко распространён. Именно такие петли со вставными деревянными подножками обнаружены недавно в катакомбах X-XII вв. близ Пятигорска. [73] Этнографические аналоги им известны в Ставрополье, Воронежской области и других местах Центральной России. [74] Делались стремена и из других органических материалов. Например, из дерева (Корея, Япония). Лишь в VIII в. деревянные стремена арабской конницы были заменены железными. [75] Бытовали

Таблица III.

Тюркские языки.

башкирский — өзэӊге |

узбекский — узанги |

алтайский — ӳзеҥи |

киргизский — үзөӊгү |

хакасский — iзеӊе |

уйгурский — үзәӊгү |

якутский — иӊэhэ |

Транскрипция диалектов и наречий.

ӳзäӊä — телеуты, шорцы |

ӳзӧӊӳ — киргизское наречие |

ӳзäӊгä — таранчинское наречие, джагатай- |

ӳзӧӊгӳ — киргизское наречие |

ский книжный язык |

äзäӊä — саянское наречие |

ӳзäнi — телеутский диалект |

iзäнi — сагайский, койбальский, |

ӳзäӊгi — тобольское наречие, кобанское |

качинский диалекты |

наречие, турецкое |

iзаӊгӳ — барабинский диалект |

ӳзӧӊӧ — алтайское наречие |

өзωӊгi — казанский диалект |

ӳзäӊгӳ — уйгурское наречие, джагатайскпй книжный язык |

|

Корень отӧс, ӧз, ӳс, ӳз,ос, оз, ус, уз > |

«верх, вверх», «наверх», «подниматься вверх», «расти» и т.д. |

Сравни древнетюркск. ӧзä, ӳзä — «вверху, над, сверху» и ӧзläk ат — «верховая хорошая лошадь»

деревянные стремена и у монголов как в XI-XII вв., [76] так и в настоящее время (рис. 6). До недавнего времени деревянные стремена употреблялись тувинцами, [77] башкирами, казахами, [78] якутами [79] и другими народами [80] (рис. 6). На территории Тувы употреблялись также стремена из кости и рога (рис. 6, 5). [81] Этот же материал употребляли для изготовления стремян и хакасы. [82] Войлочные стремена известны у современных киргизов. [83] Таким образом, широкое употребление в древности стремян из органических материалов вряд ли может вызывать сомнения.

Ещё один вопрос остается нерешённым. Почему к интересующему нас периоду IV-III вв. до н.э. — III в. н.э. относится так мало изображений стремян? Сомнительно, что на всех изображениях всадников этого времени нога воина скрывает ремень, а стопа — узкую подножку стремени. [84] Скорее всего, стремена не изображались. Но отсутствие стремян на изображениях не может само по себе служить доказательством того, что они не употреблялись в жизни. В самом деле, среди погребальных статуэ-

ток Китая, относящихся ко времени танской династии (VII-X вв.) часто встречаются фигурки осёдланных коней, не имеющих стремян. [85] Но именно в то время стремена в Китае были настолько широко распространены, что существовало особое правительственное предписание, регламентирующее употребление их в зависимости от занимаемого в государстве положения. [86]

Ещё несколько подобных примеров: на росписях Пенджикента (VII в.) тоже можно видеть изображения всадников без стремян. [87] Нет стремян

Рис. 6. Стремена из дерева и кости.

1 — грот Узун хая, Хакасия (XI-XII вв.); 2 — Монголия (XI-XII вв.); 3 — казахские современные, 4 — якутские, 5 — тувинские, 6 — башкирские (1-4, 6 — дерево; 5 — лопатка оленя?).

(Открыть Рис. 6 в новом окне)

и у всадников, изображённых на Сулекской писанице в Хакасии и каменном блоке из Преславы (Болгария, IX и X вв.). [88] Число примеров можно легко увеличить. Не может служить доказательством отсутствия стремян и положение ноги всадника на изображениях. Носок ступни сидящего верхом человека может свободно свисать вниз и будучи вставленным в стремя — в таком положении всадник просто не пользуется последним, не упирается в него ногой. Примеры подобных изображений представляют росписи гробницы Муёнчхон в Корее, [89] расписные панели из Дандан-уилига, [90] живопись «пещеры Майа» в Кызыле (Куча). [91]

То же можно сказать и об изображениях, где ступня всадника занимает прямое положение или пятка оттянута вниз. Теоретически эта поза возможна только при упоре на стремена, тем не менее она встречается повсемест-

но на ханьских рельефах, там, где нет изображений стремян. [92] Таково же положение ступни у всадников, вычеканенных на фракийских бляхах клада из Летницы (IV-III вв. до н.э.). [93]

Отсутствие стремян на изображениях всадников понять трудно. Возможно, что они не изображались намеренно. Ведь существует мнение, что при изображении воина образ его обычно героизировался. Победоносность всадника, например, подчёркивалась намеренно неустойчивой посадкой — герой сидел на коне «по-дамски», демонстрируя своё пренебрежение к противнику. [94] Хороший пример подобного изображения — наскальный рельеф IV в., сохранившийся близ Персеполя (богатырь опрокидывает врага вместе с конём). [95] Подтверждения подобных представлений о воинской доблести можно найти и в фольклоре казахов («Да разве батыры борются на осёдланных лошадях?»). [96] Стремясь продемонстрировать смелость перед попавшим в окружение китайским императором Гао-ди, сюнну, например, совсем расседлали своих коней. [97] Известно, что укрощение необъезженного и неосёдланного коня является своеобразным испытанием, демонстрацией силы и ловкости всадника у монголов, хакасов [98] и других скотоводов. Итак, трудно сказать точно, особенностями ли художественного стиля или иными соображениями вызван отказ от изображения стремян. Но несомненно, что на основании изображений такого рода нельзя говорить об отсутствии стремян в быту в ту или иную эпоху.

Рассмотренные материалы позволяют нам сделать следующие выводы: 1) стремена появляются и начинают широко использоваться уже с IV-III вв. до н.э. В то же время появляются и наиболее ранние формы жёсткого седла; 2) ранние стремена изготовлялись из органических материалов; 3) развитие типов стремян можно представить себе следующей приблизительной схемой: петельные гибкие (ремень, верёвка) → петельные закреплённые (с твёрдой вставкой-подножкой) → деревянные → деревянные, укреплённые металлическими накладками → металлические. При этом надо иметь в виду, что стремена из органических материалов всегда продолжали сосуществовать с металлическими; 4) широчайшее распространение ранних типов стремян и наличие своеобразных местных их форм у народов с различными хозяйственными укладами (деревянные круглые и трапециевидные в Корее, «глухие» в Японии, с «внутренней петлёй» в Южной Сибири (рис. 5, 2) и т.д.) позволяют отказаться от поисков народа — «изобретателя стремян». Стремена, как и множество других необходимых в быту предметов, возникли, по-видимому, в разных центрах. Своеобразные местные формы были, вероятно, вытеснены или отодвинуты на второй план с появлением металлических стремян, оказавшихся универсальными.

I.L. Kyzlassov

SUR L’ORIGINE DES ÉTRIERS ^

Résumé

Il n’existe pas dans la science d’avis général sur le temps et le lieu de provenance des étriers. Leur invention est souvent attribuée au VI siècle mais la selle rigide et le sabre sont apparus avant le VI siècle. Les étriers sont trouvés dans les sépultures des IV-V siècles en Corée et au Japon où sont connues également leurs représentations figurées. C’est à ce temps même que les étriers sont mentionnés pour la première fois dans les sources chinoises. Des modèles d’étriers ont été connus en Sibérie méridionale en III siècle. Les étriers les plus anciens étaient fait des matériaux organiques et de ce fait ne se sont pas conservés. Les étriers de corde et de bois sont connus d’après des figurations anciennes. Les sources écrites aussi bien que l’étymologie du mot «étrier» dans de nombreuses langues témoignent de leur large utilisation. Les étriers étaient fabriqués aussi en bois, en feutre, en os, en corne et en d’autres matériaux organiques. L’armement, la monte et la tactiques des cataphractes permettent de supposer l’utilisation des étriers faits en matériaux organiques. L’absence des étriers sur les figurations des époques anciennes reflète probablement la tendance à la glorification du cavalier héroïsé.

Les étriers sont apparus, hypothétiquement, aux IV-III siècles avant notre ère. L’évolution probable des étriers est la suivante: les étriers souples en boucle de courroie, ceux en bois fixés par un marchepied intercalaire, ceux en métal fixés par de petites appliques métalliques. La grande diffusion des étriers anciens nous oblige à nous renoncer à chercher le peuple inventeur.

[1] Приношу благодарность А.В. Арциховскому, в семинаре которого была выполнена настоящая работа, а также Б.И. Маршаку за оказанную помощь.

[2] RLV XIII, Berlin, 1927, S. 68; Р. Ehrenberg. Betrachtungen über die Verwendung des Pferdes in der Frühzeit. «Ethnographische [und] archäologische Forschungen». Berlin, 1959, S. 26.

[3] S.W. Bushell. L’art Chinois. Paris, 1910, p. 35; M. Rostovtzeff. The Animal Style in South Russia and China. Princeton, 1929, p. 107; B. Laufer. Chinese Grave Sculptures of the Han Period. London, 1911, p. 23; K. Wittfogel and Fêng Hsia-shéng. History of Chinese Society. Liao. Philadelphia, 1949, p. 505.

[4] С.В. Киселёв. Древняя история Южной Сибири. M., 1951, стр. 516-518; Л.Р. Кызласов. Тыштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. М., 1960, стр. 140; его же. История Тувы в средние века. М., 1969, стр. 20; Н.Я. Meрперт. Из истории оружия племён Восточной Европы в раннем средневековье. СА, XXIII, 1955, стр. 142, 166-167.

[5] A.D.H. Bivar. Stirrup and its Origin. OA [Oriental Art], London, 1955, I, 1, p. 62.

[6] P.Ш. Джарылгасинова. Древние когурёсцы. М., 1972, стр. 111-112.

[7] G. Clark. Horses and Battle-Axes. «Antiquity», Gloucester, 1941, 15, 57, p. 53; его же. Доисторическая Европа. M., 1953, стр. 307-309; J. Werner. Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches. München, 1956, s. 53; А.В. Арциховский. Основы археологии, М., 1954, стр. 196.

[8] М.M. Дьяконов. Росписи Пенджикента и живопись Средней Азии. В кн. «Живопись древнего Пенджикента». М., 1954, стр. 127; С.И. Вайнштейн. Некоторые вопросы истории древнетюркской культуры. «Советская этнография», 1966, 3, стр. 62 и далее; С.С. Черников. В глубине веков. «Очерки истории Рудного Алтая». Усть-Каменогорск, 1970, стр. 13; А.М. Xазанов. Очерки военного дела сарматов. М., 1971, стр. 90.

[9] К. Wittfogel and Fêng Hsia-shéng. Op.cit., p. 505. P.Ш. Джарылгасинова. Ук.соч., стр. 111-112.

[10] А.П. Pунич. О конской сбруе из района Пятигорья. СА, 1973, 1, стр. 168.

[11] С.И. Вайнштейн. Ук.соч., стр. 62, 67, 74.

[12] Под жёстким седлом подразумевается седло, имеющее твёрдые луки и деревянную основу остова.

[13] С.И. Руденко. Башкиры. Историко-этнографические очерки. М.-Л., 1955, стр. 253.

[14] «Археология, этнография и искусствоведение Молдавии». Кишинёв, 1968 рис. 1, 16.

[15] G.St.G. Gompertz. Korean Art. I; OA [Oriental Art], VII, London, 1961, 1, p. 21, fig. 8, p. 19; Культурные памятники Кореи. Пхеньян, 1957, рис. 52, стр. 97.

[16] Р.Ш. Джарылгасинова. Ук.соч., стр. 112, табл. I; рис. на стр. 117 и 136.

[17] J. Werner. Op.cit., Taf. 23 (1-2), S. 52.

[18] Ср. Ю. Талько-Грынцевич. Материалы к палеоэтнологии Забайкалья. VI. Труды Троицко-Кяхтинского отдела Приамурского отделения Русского географического общества, IV, 2, М., 1902, стр. 51; С. Trever. Excavations in Northen Mongolia. Leningrad, 1932, pl. 25.

[19] T.M. Минаева. Погребения с сожжением близ г. Покровска. Уч.зап. СГУ. VI, 3, Саратов, 1927, стр. 97, 98, 107, 120, 123, табл. IV, рис. 26.

[20] J. Werner. Op.cit., S. 51.

[21] L.S. Leshnik. Some Early Indian Horse-Bits and Other Bridle Equipment. AJA. [American Journal of Archaeology], 57, 2, 1971, p. 147.

[22] Seiroku Noma. Haniwa., OA [Oriental Art] I, London., 1955, 1, p. 5, 10, fig. p. 8; K.U. Köhalmi. Two Saddle Finds from Western Mongolia. AAH. [Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae], 20, Budapest, 1968, fig. 7, p. 356; OA [Oriental Art], London, V, 1959, 2, фото на обложке; L’Art et l’Homme, II, p. 176, Paris, 1958.

[23] A.H. Бернштам. Кенкольский могильник. Л., 1940, стр. 6, 18, 21, 22, табл. XXVI.

[24] Э.В. Шавкунов, Ю.В. Аргудаева. Когурёский сосуд III в. СА, 1963, 3, стр. 231, рис. 6.

[25] В.И. Мошинская. Городище и курганы Потчеваш. МИА, 35, 1953, табл. XII, 2, 3, стр. 210-211, 216.

[26] С.В. Киселёв. Ук.соч., стр. 434, табл. XXXVI, 1 [см. в первом издании]; Л.Р. Кызласов. Таштыкская эпоха, стр. 130.

[27] Там же, стр. 117, 136; рис. 32, 5, 52, 2.

[28] С.И. Руденко. Культура хуннов и ноинулинские курганы. М.-Л., 1962. стр. 49-50, табл. XXIV, 3.

[29] Цзэн Чжао-люй, Цзян Бао-гэн, Ли Чжун-и. Инань гу хуасян шиму фацзюэ баогао. Отчёт о раскопках каменной усыпальницы с древними рельефами в уезде Инань. Шанхай, 1956, рис. 28, 7, 48, 34 — 50, 38, 96, 97; L. Hajek. Chinesische Kunst. Prag, 1954, Abb. 94.

[30] А.С. Скpипкин. Случайные находки сарматских котлов на территории Волгоградской области. СА, 1970, 4, стр. 207, рис. 3; Ю.М. Десятчиков. Катафрактарий на надгробии Афения. СА, 1972, 4, стр. 76; DAGR [Ch. Daremberg. Edm. Saglio, et Edm. Pettier. Dictionnaire des antiquités Grecques et Romaines], IV, 2, р. 1181-1182.

[31] С.П. Толстов. Древний Хорезм. М., 1948, стр. 219, табл. 81, 9.

[32] В.С. Таскин. Материалы по истории сюнну. М., 1968, стр. 74, 158.

[33] С.В. Киселёв. Ук.соч., стр. 346-347, 434, табл. XXXII, 12 [см. в первом издании].

[34] Б.Н. Граков. Скифы. М., 1971, стр. 98: «В ряде курганов IV-III вв. до н.э. были обнаружены остатки деревянных сёдел. По краю к ним прибивались золотые полоски с волнистым краем».

[35] Н.Я. Mеpпеpт. Из истории оружия...; его же. О генезисе салтовской культуры. КСИИМК, XXXVI, 1951; М.M. Дьяконов. Росписи Пенджикента..., стр. 127.

[36] T.M. Mинаева. Ук.соч., стр. 103, 109; Н.Я. Мерперт. Из истории оружия..., стр. 160.

[37] М.В. Воробьёв. Древняя Корея. M., 1961, стр. 108-110, 114-115; рис. XXXIV, 10; Akio Ito. Zur Chronologie der frühsillazeitlichen Gräber in Südkorea. Text und Tafelband. BAW [Bayerische Akademie der Wissenscnaften], Philosophische-historische Klasse Abhandlungen. Neue Folge. Heft 71, München, 1971, Abb. 91, 56.

[38] Akio Ito. Op.cit., S. 82-86, 137-142.

[39] P.Ш. Джapылгасинова. Ук.соч., стр. 112.

[40] J. Wеrner. Beitrage... S. 53, Taf. 67, 1, 60, 1.

[41] G.St.G. Gompertz. Op.cit., p. 19, 21, fig. 8; Культурные памятники Кореи, рис. 52, стр. 97.

[42] A.D.H. Bivar. Stirrup..., p. 63.

[43] Setsu Onoyama. Early Horse Equipment Discovered in Japan. Kokogaku zasshi. JASN [Journal of the Archaeological Society of Nippon], LII, 1966, July, 1, p. 1-2; Takayasu Higuchi, Shinji Nishitani, Setsu Onoyama. Otani. Report of the Excavation of the Ancient Burial Mound. Kyoto, 1959, pl. XLVII, XLVIII.

[44] K.A. Wittfоgel and Fêng Hsia-shéng. Op.cit., p. 18, 505; A.D.H. Bivar. Op.cit., p. 62.

[45] Морохаси Тэцудзи. Дай кан-ва дзитэн. II, Токио, 1959, стр. 12175. Большой иероглифический словарь (китайско-японский); «Чжунвэнь да цыдянь», 35, Тайбэй. 1968, стр. 15125. Большой энциклопедический словарь китайского языка. Пользуюсь случаем поблагодарить за консультацию Р.В. Вяткина.

[46] A.D.H. Bivar. Op.cit., p. 63.

[47] М.В. Воpобьёв. Древняя Корея, стр. 108-109.

[48] Seiroku Nоma. Op.cit., р. 5-10; ОА [Oriental Art], 1959, V, 2; К.U. Кöhalmi. Op.cit., p. 356, fig. 7.

[49] Akio Itо. Op.cit., s. 137-142, Abb. 56, 91.

[50] P.Ш. Джарылгасинова. Ук.соч., стр. 111-112 и рис. в тексте.

[51] К. Наmada and S. Umehara. A Royal Tomb «Kiukan-Tsuka» of the Gold Tomb at the Keishu and its Treasures. Spec. Report of the Service of Antiquites of Chesen 3, Seoul. 1924; T. Higuchi. S. Nishitani, S. Onoyama. Op.cit.

[52] С.В. Киселёв. Ук.соч., стр. 516-518; Л.Р. Кызласов. Таштыкская эпоха, стр. 140, стр. [рис.] 51, 9-10.

[53] Л.Р. Кызласов. Ук.соч., стр. 151.

[54] A.D.H. Bivar. Op.cit., p. 61; «Песнь о Нибелунгах», Л., 1972, стр. 69. строфа 570.

[55] Ксенофонт. «Анабасис». М., 1951, кн. III, гл. II, стр. 78.

[56] А.М. Хазанов. Очерки военного дела сарматов. М., 1971, стр. 49, 73-74.

[57] То же самое было и при использовании двуручного меча тяжеловооружённым всадником.

[58] В.Д. Блаватский. О боспорской коннице. КСИИМК, XXIX, 1949, стр. 96-99, рис. 21, 22, 1, 2; его же. Очерки военного дела в античных государствах Северного Причерноморья. М., 1954, стр. 114-115, 117, 119; А.М. Хазанов. Ук.соч., стр. 73; H.A. Potratz. Das Pferd in der Frühzeit. Rostok, 1938, S. 24.

[59] В.Д. Блаватский. Ук.соч.; А.М. Хазанов. Ук.соч.

[60] А.М. Хазанов. Характерные черты сарматского военного искусства. СА, 1970. 2, стр. 61-62; С.П. Толстов. Древний Хорезм. М., 1948, стр. 214-215; M. Rоstоvtzеff. Op.cit., p. 60-61, 107, n. 2; A.D.H. Bivar. Op.cit., p. 63.

[61] Мы не считаем правильным обособлять здесь вопрос о времени происхождения металлических стремян. Термины «истинные», «настоящие» или «ненастоящие» стремена вряд ли заслуживают внимания. Стремя является таковым, если оно выполняет свои основные функции, независимо от материала, из которого оно изготовлено.

[62] Сокровища скифских курганов. Текст М.И. Артамонова Ленинград — Прага 1966, табл. 175. [ см. возражения С.И. Вайнштейна в книге 1991 г. ]

[63] Р. Ehrenberg. Ор.cit., s. 27; L.S. Leshnik. Op.cit., p. 147; K. Wittfogel and Fêng Hsia-shéng. Opt.cit., p. 505.

[64] P. Ehrenberg. Op.cit., s. 27; A.D.H. Bivar. Op.cit., p. 61.

[65] «Хунаньскпй провинциальный музей. Доклад о раскопках могил времён цзиньскпх южных и шуйских династий в г. Чанша» (резюме на русск.яз.). «Каогу сюэбао». 1959, 3, стр. 75-105.

[66] У.Э. Эрдниев. Калмыки (конец XIX — начало XX в.). Историко-этнографические очерки. Элиста, 1970, стр. 120.

[67] Сообщено студентом Московского университета якутом В.И. Эртюковым.

[68] Использование таких стремян наблюдали летом 1972 г. сотрудники Хакасской археологической экспедиции МГУ В.И. Эртюков и О.В. Давыдов в Аскизском р-не Хакасской автономной области.

[69] Для составления этой таблицы использовались материалы словарей: В. Даль. Толковый словарь русского языка, IV. М., 1955, стр. 338; А. Преображенский. Этимологический словарь русского языка. М., 1956, стр. 397; Н.И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка, III, М., 1959; М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка, III. М., 1971, стр. 775; Краткий этимологический словарь русского языка, ред. С.Г. Бархударова. М., 1971, стр. 429; Большой русско-польский словарь, III. М., 1970, стр. 1258; Русско-белорусский словарь, М., 1953, стр. 666; Русско-болгарский словарь. М., 1969, стр. 996; Русско-сербохорватский словарь. М., 1965, стр. 672; Русско-чешский словарь. М., 1968, стр. 768.

[70] Для составления таблицы материалами послужили следующие издания: A.D.H. Bivar. Op.cit., р. 65; G. Clark. Horses and Battle-Axes, 15, 57; Немецко-русский словарь. M., 1933, стр. 298, 1068; Русско-датский словарь. М., 1968, стр. 670.

[71] Для работы над этой таблицей использованы издания: Л.З. Будагов. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, I. M., 1960, стр. 134; В.В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, I, 1, стр. 889; I, 2, стр. 1538, 1890, 1891, 1893, 1894; С.Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. Л., 1959, стр. 101; H. Vámbery. Etymologisches Wörterbuch der turko-tatarischen Sprachen. Leipzig, 1878, раздел 64, стр. 56; Киргизско-русский словарь. М., 1965; Уйгурско-русский словарь. Алма-Ата, 1961, стр. 259; Русско-алтайский словарь. М., 1964, стр. 738; Русско-хакасский словарь. М., 1961.

[72] L.S. Leshnik. Some Early Indian Horse-Bits, p. 147, fig. 2, 21.

[73] А.П. Рунич. Ук.соч., стр. 165, 167, рис. 1, 19; 2, 4.

[74] Там же, стр. 167.

[75] К.A. Wittfogel and Fêng Hsia-shéng. Op.cit., p. 506, note 43; К.А. Иностранцев. Сасанидские этюды. СПб., 1909, стр. 81, сноска 3.

[76] К.U. Köhаlmi. Op.cit., p. 356, fig. 5, 6/12 — ab.

[77] С.И. Вайнштейн. Тувинцы-тоджинцы. Историко-этнографические очерки. М., 1961, стр. 73, рис. 37.

[78] С.И. Руденко. Ук.соч., рис. 221, а, стр. 255.

[79] Такие стремена хранятся, например, в кабинете археологии ЯГУ в г. Якутске.

[80] Е.П. Яковлев. Этнографический обзор инородческого населения долины Южного Енисея и объяснительный каталог этнографического отдела музея. Минусинск. 1900, стр. 36.

[81] Л.Р. Кызласов. Курганы тувинцев. ВМУ, история, 1964, №5, табл. I, 54.

[82] Е.П. Яковлев. Ук.соч., стр. 36.

[83] А. Фиельструп. Исследование среди кара-киргиз. Сб. «Этнографические экспедиции 1924 и 1925 гг.». Л., 1926, стр. 52-53, фото.

[84] А.П. Pунич. Ук.соч., стр. 169.

[85] «Искусство народов Востока. Путеводитель-очерк». М., 1968, табл. 38; ОА., London, 1, 1948; 2, p. 46; 4, 1958, 4, p. IX; OA [Oriental Art]., 5, 1959, 2, p. 40; OA [Oriental Art]., VII, 1961. 1, p. 2; 2, p. 55; 4, p. 176: «Каогу». 1960, 1, стр. 43 и 3, стр. 36-37.

[86] К.A. Wittfogel and Fêng Hsia-shéng. Op.cit., p. 507 and notes.

[87] «Скульптура и живопись древнего Пенджикента», M., 1959, табл. VII.

[88] V. Ivanovа-Mavrodinova. Old Bulgarian Art. Sofia. 1967, p. 48, fig. 20; H. Appelgren-Kivalo. Alt-altaische Kunstdenkmäler. Helsinki, 1931, Abb. 77, 79, 81, 82, 86, 93.

[89] P.Ш. Джарылгасинова. Ук.соч., стр. 112.

[90] A. Stein. Ancient Khotan. Oxford, 1904, pl. LIX, LXII.

[91] М.M. Дьяконов. Ук.соч., рис. 25, стр. 152, табл. XXXI и XXXIII.

[92] Е. Chavannes. Mission archéologique dans la Chine Septentrionale. Paris, 1909, Planches, pl. XXVI-XXIX; Th. Lawton. Two Han Funerary Reliefs. ОА [Oriental Art], London, 1960, 3, p. 91, fig. 1-2.

[93] «Клады болгарских земель». София, 1965. «Клад из Летницы», рис. 5, 7, 9, 10.

[94] В.Д. Блаватский. О боспорских всадниках в росписи Стасовского склепа. Сб. «Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья». Л., 1968, стр. 44-45; М.Я. Чоpеф, П.Н. Шульц. Новый рельеф сарматского круга. СА, 1972, 1, стр. 137-138.

[95] A.D.H. Bivar. Op.cit., fig. 2.

[96] «Сборник в честь семидесятилетия Г.Н. Потанина. Записки русского географического общества», XXXIV, СПб., 1909, стр. 214-215.

[97] В.С. Таскин. Ук.соч. «История династии Хань. Глава 52. Жизнеописание Хань Ань-го», стр. 74 и 158.

[98] Благодарю за это сообщение М.П. Грязнова, лично наблюдавшего такую борьбу с диким конём у хакасов в 1921 г.