В.Д. Блаватский

В.Д. Блаватский

О боспорской коннице.

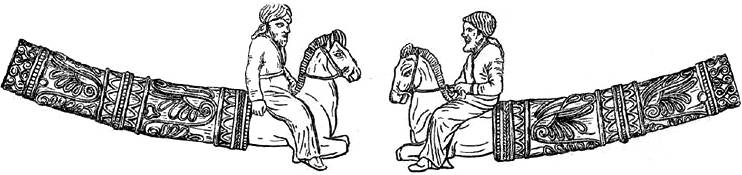

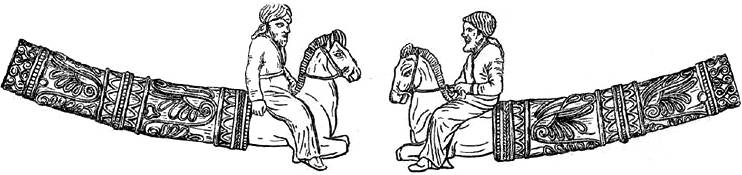

Посадка греческих всадников хорошо известна по трактату Ксенофонта [1] и многочисленным изображениям на памятниках искусства, в том числе на зофоре Парфенона. [2] Произведения греческой торевтики, [3] найденные в богатых погребениях северопричерноморских степей, хорошо знакомят и с посадкой скифов. Сравнение этих изображений свидетельствует о том, что в обоих случаях мы имеем дело с близкой системой посадки, которая применяется и в наши дни, когда всадник сидит на неосёдланной лошади. Это — глубокая посадка, со строго симметричным положением тела, с слегка откинутым назад корпусом и с очень крепким шлюсом. Ноги всадника располагаются совершенно параллельно бокам лошади.

Греческие и скифские всадники употребляли в конном бою ударное или метательное оружие, которое держали одной, правой, рукой. В силу этого греческие и скифские копья, применявшиеся конницей в рукопашном бою, были довольно лёгкими и сравнительно короткими, что и позволяло всаднику точно направлять удар, держа древко одной рукой. В качестве примера назовём хотя бы известное надгробие Даксилея, [4] где последний представлен поражающим копьём неприятельского пехотинца; изображения конных скифов в сценах рукопашного боя на гребне из кургана Солоха, [5] охоты на зайца на золотой бляшке Куль-Обского кургана, [6] где охотник представлен мечущим дротик (рис. 20). Подобные изображения всадников известны и на Боспоре. К числу их принадлежит фигура скачущего всадника с копьём в поднятой правой руке, изображенная на монетах архонта Гигиэнонта; [7] монеты относятся примерно к последней четверти III в. до н.э.

Совершенно иные приемы конного боя и связанную с ними посадку мы встречаем на Боспоре во второй половине I и II вв. н.э. — в эпоху, когда он испытывал сильное воздействие сарматов. Наглядную иллюстрацию

(96/97)

новых приёмов дают памятники искусства этого времени — росписи Керченских склепов, раскопанных в 1872 [8] и 1873 [9] гг., а также, вероятно, и склепа, открытого Ашиком. [10] Не менее показателен и посвятительный рельеф Трифона, [11] найденный в Танаисе (рис. 21).

На всех этих памятниках мы видим конного воина, скачущего на лошади, отдав повод, и держащего длинную пику в обеих руках. Посадка всадника резко отлична от обычной посадки греков и скифов. Чтобы иметь возможность наносить удар очень длинной тяжёлой пикой, всадник держит её двумя руками, бросив повод и повернув верхнюю часть торса в три четверти. В таком случае естественным положением торса всадника является поворот левым плечом вперёд, позволяющий направлять удар пики пра-

Рис. 20. Изображения скифов на гривне из Куль-Обского кургана.

вой рукой. Однако изображения конных копейщиков в искусстве Боспора не дают нам чётких данных по этому вопросу. Боспорский художник всегда показывает всадника повёрнутым грудью к зрителю, в силу чего выдвинутым вперед оказывается то левое, то правое плечо — в зависимости от того, в какую сторону обращена лошадь.

Ясность вносит бронзовая пряжка, найденная в 1889 г. около Симферополя, представляющая скачущего на лошади всадника. [12] Всадник, сидящий по-сарматски, обращён спиной к зрителю. В силу этого положение торса симферопольского всадника с выдвинутым вперёд левым плечом позволяет считать именно такой поворот обычным для сарматской посадки.

Описанное постоянное положение торса всадника на скаку, особенно без стремян, приводит к тому, что колено ноги, в сторону которой повернут торс, неизбежно должно быть также повёрнуто в сторону.

Таким образом, посадка и приемы конного боя у сарматов отличались значительным своеобразием и требовали от воинов очень большого искусства. [13] Эти особенности сарматской конницы, нужно думать, были неразрывно связаны с применявшейся ею тактикой. В отличие от скифов, весьма широко применявших оружие дальнего боя, сарматские конники сражались преимущественно в рукопашном бою. Сарматская панцырная конница (катафракты) атаковывала противника компактной массой, построенной

(97/98)

клином, [14] и, врезавшись в неприятельский строй, наносила ему сокрушительный удар.

Длинная пика, с применением которой, как мы отмечали выше, тесно связана сарматская посадка, наблюдается уже в росписи склепа Анфестерия у всадника, представленного в мирной обстановке. [15] Относящаяся к последним десятилетиям I в. до н.э. или к первым десятилетиям I в. н.э., [16] т.е. ко временам начала сарматской династии Асандра и Аспурга, эта роспись свидетельствует о вероятном изменении уже в это время боевой посадки боспорской конницы, что, конечно, было связано с изменившимся этническим составом как боспорского войска, так в значительной мере и населения городов Боспора.

Самый беглый обзор дошедших до нас античных терракотовых статуэток, [17] (представляющих всадников на скачущих лошадях, приводит нас к выводу, что посадка их повторяет обычную греческую систему. Исключение представляет

|

|

Рис. 21. Посвятительный рельеф Трифона из Танаиса.

|

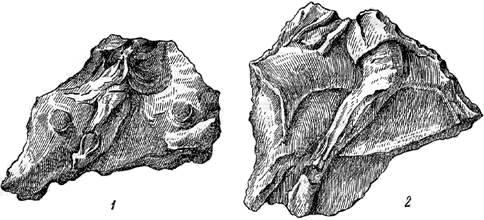

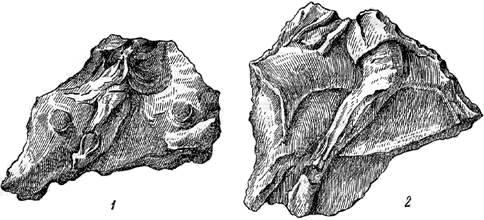

Рис. 22. Обломки терракотовых статуэток.

1 — из Фанагории, найденный в 1947 г.; 2 — из Пантикапея.

|

(98/99)

только небольшая группа однотипных статуэток, [18] происходящих из Керчи или ее ближайших окрестностей. Там мы видим всадника в высоком головном уборе, скачущим на лошади. Корпус всадника показан в характерном повороте в три четверти (вправо); при этом правая нога повернута таким образом, что колено ее обращено прямо на зрителя.

Существенным дополнением к упомянутым статуэткам, происходящим из Европейского Боспора, является обломок терракотовой фигурки, найденной при раскопках Фанагории в 1947 г. (рис. 22—1). Этот фрагмент представляет собой украшенный фаларами торс скачущей лошади, на которой сидит всадник. От всадника сохранилась только одетая в рейтузы правая нога; однако характерный поворот её позволяет говорить о знакомой нам сарматской посадке. Описанная терракота была, несомненно, выполнена в Фанагории и относится к позднеэллинистическому времени.

Последнее обстоятельство делает фанагорийскую находку в высшей степени важной для истории верховой езды на Боспоре. Она позволяет утверждать, что сарматская посадка была хорошо известна фанагорийским коропластам уже в эпоху позднего эллинизма, т.е. значительно раньше, чем это можно было заключить на основе прежних данных. [19] Это обстоятельство дополняет картину истории сарматизации Азиатского Боспора, внося один новый штрих и притом не маловажный, ибо конница играла значительную роль и у сарматов и на Боспоре, особенно в последние века его существования.

[1] Xеnoph. De re equestri, VII, 5.

[2] W. Hege, G. Rodenwaldt. The Acropolis. New York, 1930, табл. 24-27, 29-32, 34-35.

[3] См., например, изображения скифских всадников на концах золотой гривны Куль-Обского кургана (И. Толстой и Н. Кондаков. Русские древности в памятниках искусства, т. I, СПб., 1889, стр. 59, рис. 80).

[4] A. Springer, A. Michaelis, P. Wollers. Handbuch der Kunstgeschichte. Die Kunst des Altertums. Leipzig, 1923, стр. 326, рис. 601.

[5] А.П. Манцевич. О скифских поясах. СА, т. VII, стр. 20-21, рис. 3.

[6] И. Толстой и Н. Кондаков. Указ. соч., т. II, стр. 26, рис. 20.

[7] В.В. Шкоpпил. К вопросу о времени правления архонта Гигиэнонта. Сборник в честь А.А. Бобринского, СПб., 1911, табл. рис. 2.

[8] М. Ростовцев. Античная декоративная живопись на юге России. СПб., 1914, стр. 234, табл. XIV, рис. 1.

[9] Там же, стр. 305 и сл., табл. LXXVIII, рис. 1; табл. LXXIX.

[10] Там же, стр. 352 и сл., табл. LXXXVIII.

[11] Там же, стр. 330 и сл., табл. LXXXIV, рис. 3.

[12] Отчёт Археол. ком., 1889, стр. 26, рис. 11.

[13] В связи с сарматской посадкой нельзя обойти молчанием существующее предположение о применении сарматами стремян. Стремена, встречавшиеся в кубанских курганах при раскопках Н.И. Веселовского, до сего времени не получили надлежащего объяснения. Между тем, если бы это предположение подтвердилось, можно было бы сказать, что введение стремян находится в тесной связи с сарматской системой конного боя. Однако известные нам боспорские изображения показывают всадников без стремян.

[14] Сведения о клинообразном строе сарматов находим у Арриана в его τέχνη τακτκική (16, 6), причем следует отметить, что этот автор, следуя старой традиции, именует сарматов скифами.

[15] М. Ростовцев. Указ. соч., стр. 174, табл. LI, рис. 6.

[16] М. Ростовцев. Указ. соч., стр. 181.

[17] Fr. Winter. Typen der figürlichen Terrakotten, т. II. Berlin — Stuttgart, 1903, стр. 298-302.

[18] Там же, стр. 299. К этому же типу относится обломок статуэтки всадника, найденный при раскопках 1947 г. в Пантикапее (рис. 22—2).

[19] Напомним, что по всей видимости сарматская волна сплошным потоком прорвалась на Кубань не ранее конца II в. до н.э.

|

В.Д. Блаватский

В.Д. Блаватский