|

|

|

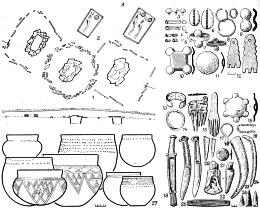

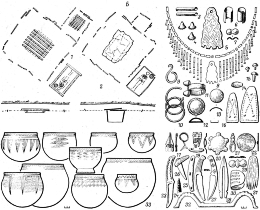

Табл. V. Карасукская культура.

|

Табл. V (продолжение).

|

(Открыть Табл. V в новом окне целиком)

даже могилах. В эту же группу входят лощёные сосуды со сложными узорами, заполненными белой пастой. Они очень напоминают казахстанские, типа дандыбай-бегазинской культуры.

На каменноложском этапе сосудов карасукских форм становится меньше, а больше круглодонных удлинённых, яйцевидных. На некоторых сосудах кольцевым налепом сделан поддон. Каменноложские сосуды по сравнению с карасукскими изготовлены небрежно, имеют прямые или почти прямые венчики и толстые стенки. Сложные орнаменты встречаются редко. Основная масса посуды украшена лишь по венчику узким пояском из чёрточек, реже пересекающихся в виде сетки штрихов. Иногда небрежно прочерчены бороздки, ромбы, зигзаги, «ёлочки» (табл. V, Б, 33). Изменения в керамике происходят постепенно, и есть значительная серия сосудов переходной формы — ещё карасукских, но уже приближающихся к каменноложским.

Деревянная посуда не сохранилась, но, судя по форме двух глиняных сосудов, в быту употребляли бадейки, похожие на андроновские (227, рис. 2, 9).

^ Искусство. Композиция орнамента посуды и его элементы, видимо, по-прежнему повторяли узоры на одежде и орнаменты на бытовых предметах типа бадеек и шкатулок. Простыми орнаментами украшали ножи, кинжалы, кельты. Рисунки составлены из выпуклых точек, линий, квадратиков, валиков с насечками, рядов вдавленных треугольников. В то же время рукояти ножей и кинжалов стали украшаться скульптурными головами горных козлов, баранов, лосей. Изделия художественных бронз индивидуальные, отливались в сложных многосоставных литейных формах.

Среди минусинских наскальных изображений пока условно выделяются два пласта карасукских рисунков. На одних животные изображены в манере, сходной с окуневской. На других изображения людей и животных схема-

тичны и геометризованы. В нескольких могильниках найдены рисунки, выбитые на плитах, использованных для ящика-гроба. Изображены люди, лошади, повозки. Стиль изображений схематичен и очень отличен от реалистических высокохудожественных литых наверший бронз.

^ Украшения и детали одежды. Наибольшую серию находок составляют украшения для головы, нагрудников, обуви, а также серьги, ожерелья, браслеты и перстни. Одни и те же пронизки, колечки и заклёпочки применялись как части сложных украшений разного вида. Женщины и дети вплетали в волосы бронзовые височные проволочные кольца разного диаметра, от 1 до 5 с каждой стороны (табл. V, А, 8; Б, 10). К височным кольцам иногда крепились дополнительные украшения: низки бус, состоящие из имитаций раковин каури, пастовых бусин, круглых бронзовых бляшек и трубочек-пронизок. Цепочкой из 5-7 колец, с несомкнутыми концами, украшали лоб (Солёноозёрная IV). На концы цепочек нанизывали бронзовые пронизки в виде трубочек либо у висков к ней крепили дополнительные кольца или лапчатые подвески (Аскиз III). Лапчатые подвески являлись самыми оригинальными украшениями, имели разнообразное применение: в косах, ожерельях, нагрудниках и даже обуви. Это литые пластинки с тремя лапками на концах и волнистыми краями (табл. V, А, 12; Б, 5). Их вплетали в косы по 1-2, а чаще по 6-8 штук. Вплетали одну над другой, а на концах косы — пучком. В каменноложский период лапчатые подвески для кос заменялись треугольными бляшками, покрытыми пунктирным орнаментом (табл. V, Б, 16). Серьги одевали на каждую ушную раковину, по одной либо по две. Они разнообразные. Известны 2 серьги в виде крупного кольца с петелькой, на которой прикреплена каменная подвеска с изображением человеческого лица. К одной подвеске прикреплена низка из 3 бронзовых и 6 пастовых, бусин (Черновой Лог I). Обнаружены серьги в виде большого кольца с несомкнутыми концами, один из которых заканчивается бубенчиком (118, с. 21) либо тремя шпеньками. К последним крепились низки бус, состоящие из пронизок, пуговицы, 2 многоярусных бляшек и 2 литых браслетов с 7 выступами (231). Наконец, найдена S-образная серьга со стеатитовой бусиной (Фёдоров) (табл. V, А, 17; Б, 9, 17). Браслеты носили на запястье и предплечье. Они трёх видов. Наиболее просты проволочные, в 2.5 оборота (табл. V, А, 14). Самые распространённые — пластинчатые, узкие и широкие с точечным орнаментом, выбитым чеканом изнутри (табл. V, А, 13; Б, 30). Изображены крестообразные фигуры, ромбы, зигзагообразные линии. Браслеты массивные (литые) редки (табл. V, Б, 19). Орнаментированы выпуклыми кружками, квадратами, розетками. Перстни носили на пальцах обеих рук. Ими служили маленькие спиральные колечки, но были и литые перстни с двумя конусами или круглыми бляшками (табл. V, А, 7; Б, 11). Перстни сплошные, а также с несомкнутыми концами, где имеются шпеньки и отверстия для запора. Для ожерелья и вышивки нагрудников, реже других частей платья, использовались в большом количестве каменные, бронзовые и пастовые бусины и пронизки, а также перламутровые раковины либо имитации раковины Cypraea moneta (каури) (табл. V, А, 4, 6, 18; Б, 3, 4, 14). Так, для одного нагрудника использованы 106 пастовых бусин (Карасук I, к. 19), для другого — 164 каменных (Карасук I, к. 48, м. 5), для третьего — 126 аргиллитовых, цилиндрических и круглых (Карасук I, к. 43, м. 6). Не менее часто употреблялись бронзовые скобкообразные обоймочки (табл. V, А, 5; Б, 6). 76 обоймочек украшали 8 горизонтальных ремешков, нашитых на «нагрудник» взрослого покойника у д. Быстрая. В определённом порядке, рядами были нашиты пластинчатые накладки и парные бляшки — видимо, на подоле курточки ребёнка. 5 ремешков, обложенных обоймочками, и крупная центральная медная бляха составляли украшение женского нагрудника у р. Бея. Нагрудные бляхи бывают фигурные и круглые — так называемые зеркала (табл. V, А, 10, 11, 16; Б, 20, 22). Ожерелья изготовлены из однородного и разнородного материала, в виде низки бус, а также комбинированные. Простое комбинированное включало 6 бронзовых пронизок, расположенных вокруг лапчатой подвески (Подсиняя II). Сложное ожерелье представляло собой ремешок, обложенный бронзовыми обоймочками, к которому прикреплены 30 низок из трёх бронзовых пронизок, заканчивающихся треугольной подвеской. В середине ожерелья между пронизками помещалась крупная лапчатая подвеска (табл. V, Б, 8). Характерным украшением одежды являлись круглые медные бляшки, состоящие из 1 и 2-4 выпуклостей. Их называют ярусными, спаренными, бляшками-двойчатками, тройчатками и т.д. Прикреплялись они к петлям, расположенным с обратной стороны, или просто нашивались через отверстия, пробитые по краям (табл. V, А, 9; Б, 7, 13, 29). Позже стали чаще делать треугольные нашивки с пунктирным орнаментом. Найдены мелкие литые круглые бляшки с дужкой на обороте (табл. V, А, 21; Б, 12). Условно их называют пуговицами, однако употреблялись ли они как застёжки, пока не выяснено. К редким находкам относятся костяные гребни и так называемые предметы неизвестного назначения (табл. V, А, 15; Б, 31,

32). Последние представляют собой массивную литую широкую прямоугольную пластину с отходящими от нее двумя симметричными дугами. Центральная пластина имеет приспособления для крепления. Внешне эти изделия напоминают ярмо. Их находят в области пояса мужских скелетов в каменноложских и раннетагарских могилах. В собственно карасукском могильнике это изделие случайно встречено лишь однажды (Медведка). О семантике предметов высказано много разных догадок. Вероятнее всего, они входили в комплект снаряжения воина-колесничего и крепились к поясу как пряжка. Центральная пластина защищала живот воина, а к изогнутым дугам он прикреплял поводья, чтобы освободить руки во время боя (185; 66).

О самой одежде почти ничего не известно. Видимо, нижняя одежда была шерстяной, так как найден обрывок ткани простого переплетения, а второй — в рубчик («диагональ») (132, с. 83). Примечательно, что украшалась даже обувь. Её отделывали маленькими бронзовыми заклёпками в виде гвоздя — очевидно, вбивали острую часть «гвоздика» (табл. V, А, 3; Б, 15). Голенища стягивали ремешками и шнурками. Иногда на эти шнурки нанизывали бронзовые пронизки либо подвешивали лапчатую подвеску (Лысуха I).

^ Поселения, хозяйство. Раскопки производились на 7 поселениях, преимущественно каменноложских. На 3 поселениях (Каменка IV, Тепсей XII, Лугавская II) жилища представляли собой небольшие полуземлянки прямоугольной формы, глуб. до 1 м. Пол был обмазан глиной, стены укреплены деревом. Внутри жилищ находились хозяйственные ямы и очаги. Керамика жилищ того же типа, что и в могилах. В заполнении ям обнаружены кусочки медного шлака и грузила. 4 поселения состояли из 3-6 жилищ в виде крупных прямоугольных полуземлянок с опорными столбами для кровли. Стены сооружены из брёвен, глины и плит. (Устинкино II, Каменный Лог I, Тунчух, Сидорин Ложок). Одно поселение окружено низким валом. Наибольшие работы произведены на поселении Каменный Лог I, состоящем из шести зимних домов, имевших снаружи вид земляных холмов. Это были просторные прямоугольные землянки, площ. 100-200 м2, вырытые на глуб. до 1.5 м. Купольная или пирамидальная кровля сверху была покрыта толстым слоем вынутой из котлована жилища земли, посередине крыши имелось светодымное отверстие, служившее в морозные дни также и входом. Но имелся и другой вход, вырытый сбоку в земле. Реконструкция внешнего вида жилища сделана М.П. Грязновым по аналогии с подземными домами палеоазиатов (ЛОИА, ф. 35, оп. 1, кп 2531, л. 36) (в таких жилищах в зимнее время, помимо людей, помещали скот). Вдоль стен землянок были устроены деревянные нары. Две землянки Каменного Лога I располагались попарно и соединялись друг с другом проходом. Меньшее помещение не имело выхода и могло служить кладовой для запасов. В середине землянок имелось несколько очагов, служивших для приготовления пищи и обогрева помещения. Кроме них, обнаружены десятки ямок, заполненных костями животных, черепками посуды, вещами. Найдены обломки зернотёрок, скрёбла, колотушки, обломки глиняных литейных форм, костяные наконечники стрел, тупики из челюстей животных, а также разные незаконченные изделия. Находки показывают, что обитатели каждого дома занимались здесь же отливкой бронзовых изделий, трепали растительное волокно (крапиву, коноплю, кендырь), сучили пряжу, шили одежды, изготовляли орудия и инструменты. Наряду с бронзовыми орудиями продолжали употребляться каменные. Керамика жилищ не отличалась от той, что найдена в могилах каменноложского этапа (120, с. 182). Показателен состав костей животных из землянок. Остатков крупного рогатого скота найдено столько же, сколько мелкого рогатого скота и лошадей вместе взятых (109, с. 106). Такое же соотношение костей встречено и на других поселениях. Значит, в стаде у карасукцев преобладал крупный рогатый скот. Последнее обстоятельство позволяет пересмотреть сложившееся мнение о переходе карасукцев от осёдлой пастушеской системы хозяйства к полукочевой-яйлажной, при которой каждая община после окончания весенних полевых работ перемещалась со своим скотом в открытую степь на летние пастбища, а осенью возвращалась обратно; по-видимому, продолжалась пастушеская система. Мест, не пригодных для зимнего выпаса скота, в котловине немного, но всюду поблизости есть небольшие межгорные долины и бесснежные склоны, а в поймах Енисея и его степных притоков — обширные заросли ириса, служившие зимним кормом скоту (116, с. 35). Мало и таких мест, где летом бывает недостаточно травостоя. Ограниченные размеры самой котловины и состав стада свидетельствуют о возможных перемещениях с ним лишь на небольшие расстояния. Кроме того, скот разводили главным образом для получения молока и молочных продуктов, поэтому за ним следили все жители поселка. Что касается коневодства, то оно, видимо, по-прежнему имело главным образом мясное значение, в то же время лошадь наряду с быком становится и транспортным животным. Среди карасукских петроглифов есть изображения лошадей, тянущих повозки (185, рис. 2, 3), а среди находок — костяные

трёхдырчатые псалии, свидетельствующие об использовании коня под верх (Устинкино I, Каменный Лог I). Однако покойникам чаще клали мясо овцы, реже — коровы, лошади, козы. Видимо, овца предусматривалась ритуалом захоронения, возможно, в силу того, что её было легче вырастить и овечье стадо воспроизводилось значительно быстрее, чем коровье. В могилах нет зубов, клыков или костей диких животных (кроме косули). Единичны они и на поселениях, где преобладают кости косули и благородного оленя (109). Очевидно, охотились мало и ради мяса, а не пушнины. Косвенным свидетельством наличия земледелия являются лишь обломки зернотёрок, однако они могли служить, как и ранее, для размола дикорастущих злаков.

^ Социальные отношения. Хотя карасукских могил раскопано очень много, однако из-за сплошного их ограбления антропологического материала сохранилось сравнительно мало. Напомним, что ящики были неглубокие и покрыты незначительными земляными холмиками, которые быстро расплывались, после чего на поверхности видны были очертания ящика либо плиты покрытия, поэтому грабить их было легко. Грабители часто сдвигали лишь одну плиту над головой, чтобы извлечь медные и бронзовые изделия. Ограбление производили, видимо, последующие племена — тагарцы. Они устраивали свои кладбища вблизи карасукских, а иногда своих соплеменников хоронили в карасукских ящиках, выбросив кости ранее погребённого.

Половозрастные определения погребённых из новых могильников не опубликованы, поэтому новые материалы лишь незначительно расширяют представления об обществе, сложившиеся при С.В. Киселёве. Детская смертность, возможно, была не столь высока, как раньше. В частности, в могильнике Малые Копёны III дети составляли лишь половину общего числа погребённых. Могильники являлись родовыми кладбищами, поскольку все погребённые находились в определённых родственных отношениях, в формальном или фактическом родстве (116, с. 20). Большая ограда с пристройками составляла, очевидно, захоронение семьи. Родство по мужской линии приобретало всё большее значение. Кроме могил с парными захоронениями, встречены так называемые семейные — 2 ящика, расположенные очень близко друг к другу, либо 1 крупный, разделённый плитами пополам. В каждом отсеке похоронены разнополые покойники, ящик или ящики покрыты одной плитой. Появляются курганы выделявшейся семейной или родовой знати, отличающиеся от основной массы устройством и размерами. Насыпь доходила до 1 м выс., и круглая ограда имела диам. 9-11 м, в то время как остальные — небольшие квадратные ограды — еле возвышались над поверхностью земли. Часто именно к такой круглой ограде пристроено много дополнительных, внутри же ограды в обширном ящике содержится погребение мужчины, которому поставлены 2-3 сосуда (а не один), причём лучшей выделки и с богатым орнаментом. Все могилы ограблены, поэтому иные отличительные признаки не известны.

Наиболее монументальный курган (р. Бея), сооружённый, видимо, для вождя рода или племени, стоял вдали от остальных (С.В. Киселёв, 1936 г.). Он имел ограду диам. 30 м и внутри неё — ящик, 300×300 см, содержавший разграбленное мужское погребение, уникальный кельт в кожаном футляре и шило в шерстяном мешочке. Имущественная дифференциация рядового населения, как правило, не проявляется, но есть некоторые основания предположительно выделить могилы жрецов и колесничих. В могилах исполнителей культа на груди покойников (чаще покойниц) подвешены на ремешках крупные медные диски (диам. около и более 10 см). Они служили, видимо, амулетами-зеркалами. Сопоставление подобных дисков с атрибутом гольдского (нанайского) шамана «толи» в виде медного или бронзового гладкого диска позволило А.Н. Липскому высказать предположение о наличии шаманства у карасукцев. Известные по этнографии диски служили не только атрибутом шаманов, но и оберегом вообще. Поэтому крупные диски надевали на шаманские нагрудники, а в уменьшенном размере одевали или нашивали не только на них, но и на обычные костюмы, даже детские (193). Видимо, так же в принципе поступали и древние жители Енисея, на костюмах которых, помимо крупных дисков, иногда находят небольшие «зеркальца» с петелькой на обороте.

В могилах колесничих найдены массивные поясные пряжки наподобие ярма. Пряжки всегда лежат возле пояса рядом с ножом. Как уже говорилось, они являлись, видимо, атрибутом колесничего и вместе с ножом прикреплялись к поясу. Других отличий в предполагаемых могилах исполнителей культа и колесничих от рядовых захоронений не наблюдается.

^ Происхождение. Этот вопрос решается в зависимости от представлений о характере исторического процесса в целом. Сторонники последовательной смены минусинских культур считают, что карасукская культура явилась завершением естественного исторического развития предшествующей, андроновской (ЛОИА, ф. 35, оп. 1, кп 2531, л. 77). Сторонники возможности длительного сосуществования на Енисее разнокультурных племён объясняют появление карасукской культуры приходом но-

вого населения, распространившего среди местного населения (потомков афанасьевцев и окуневцев) новую культуру. В пользу местной основы карасукской культуры говорят её связи с андроновской и окуневской. Это прослеживается на археологическом материале в конструкции погребальных сооружений, обряде, орнаментации керамики, а на антропологическом — в сложном составе карасукского населения, среди которого были, в частности, потомки андроновцев и окуневцев. В то же время объяснение появления новой культуры внешним импульсом оправдано несколькими обстоятельствами: наличием не имевшей местных корней инкрустированной керамики, новыми формами украшений и ножей, а также новым в целом типом населения. Инновация указывает как на западные, так и на восточные связи. Керамика с инкрустацией белой пастой известна к юго-западу от котловины, в Казахстане и Средней Азии, а также в Западной Сибири. Часть карасукских украшений имеют прототипы в андроновской культуре, а также в еловских комплексах Западной Сибири. Это браслеты, перстни, бусины, бляшки, пуговицы, височные кольца (227, рис. 42; 149, рис. 59). Другие украшения подобны известным в Забайкалье, Монголии (многоярусные бляшки, лапчатые подвески) и даже Китае (имитации раковин каури) (227, рис. 44, 45). Поскольку близкие формы ножей одновременно встречены на Алтае, в Западно-Сибирской лесостепи, Монголии и Ордосе, их распространение на Енисее может быть объяснено конвергентным развитием, однако поясные пряжки (атрибуты колесничего) имеют не только внешнее сходство, но и общую семантику с известными в Северном Китае, в то время как в Западной Сибири они практически отсутствуют. Найден 1 экземпляр аналогичного изделия (Томский могильник).

Возможность этнических западных связей карасукской культуры с Казахстаном через Западную Сибирь получает подтверждение при изучении физического типа карасукского населения, так как наиболее чёткие аналогии тип карасукского населения имеет в Средней Азии среди брахикранных европеоидных групп, объединяемых под названием памиро-ферганской расы. С другой стороны, несмотря на археологические находки, антропологические материалы не позволяют говорить о каких-либо значительных этнических передвижениях из Центральной Азии или Северного Китая (18, с. 38). Поэтому наряду с концепцией С.В. Киселёва, поддержанной Э.А. Новгородовой, о приходе карасукцев с юго-востока существует мнение об их передвижении из Казахстана, но через Саяны (227; 320).

Таким образом, вопрос о происхождении карасукской культуры или культур карасукского типа очень сложен. Для Минусинской котловины он осложняется ещё тем, что здесь карасукская культура складывается, с нашей точки зрения, из нескольких местных и пришлых компонентов, и время её сложения совпадает с освоением конных троп через Саяны, положивших начало торговым путям и культурным связям минусинского населения не только с западными, но и с южными соседями.

Так или иначе наиболее ощутим андроновский компонент культуры. Сходство между андроновской и карасукской культурами практически отмечают все исследователи. Действительно, круглые карасукские ограды, например, совершенно не отличаются от андроновских. Конкретные сопоставления комплексов сделаны М.П. Грязновым, М.Н. Комаровой, Г.А. Максименковым. М.Н. Комарова при анализе андроновского и карасукского могильников близ улуса Орак выявила ряд типов андроновских изделий и композиционных приемов в орнаменте сосудов, продолжавших бытовать в карасукское время (142, с. 92-93). Г.А. Максименков пришёл к выводу, что в керамике и обряде погребения у карасукцев имеются несомненные андроновские черты (202, с. 110-119). Ещё раньше на это указывали И.П. Кузнецов-Красноярский, С.А. Теплоухов, С.В. Киселёв, Э.Р. Рыгдылон, а М.П. Грязнов отметил андроновские черты в карасукское время в обряде, керамике, кельтах и некоторых украшениях на территории не только Минусинской котловины, но Верхней Оби и Центрального Казахстана (84, с. 37-38). Преемственность между носителями обеих культур, с нашей точки зрения, проявляется и в некоторых общих чертах погребального ритуала. Реконструкция их даёт следующую картину. Карасукцы, как и андроновцы, устраивали похороны в любое время года: клали летом мёртвых в подземные сооружения, а зимой — в наземные, причём горшки с напитками ставили около головы мертвецов. После похорон устраивали поминки, развешивали шкуры съеденных лошадей, а потом зарывали их тут же, на кладбище.

Но одинаковые элементы могут отражать как генетические связи культур, так и контакты, при условии их сосуществования. Последнее нельзя исключать, так как карасукские могилы никогда не перерезают андроновские и, следовательно, в принципе они могли быть одновременными или даже иметь обратную последовательность. Однако два обстоятельства позволяют всё же предполагать, что культуры длительно не сосуществовали, а карасукская выросла на основе андроновской. Во-первых, несомненно, существовало лишь одностороннее влияние андроновской культуры на карасук-

скую (201). Во-вторых, по нашим наблюдениям, планировка совместных андроновско-карасукских могильников показывает, что карасукское население сооружало курганы в непосредственной близости, почти впритык к андроновскому кладбищу, т.е. карасукские кладбища как бы продолжают андроновские. О том же свидетельствуют и переходные андроновско-карасукские могилы, пока, правда, единичные (320, с. 35).

Разделяя мнение о наличии генетической связи между андроновцами и карасукцами, следует признать, что всё же многие элементы новой культуры нельзя вывести из андроновской. Таковы формы ножей и их оформление скульптурными головками животных, сосуды, орнаментированные одним пояском простых узоров или, наоборот, богато орнаментированные и инкрустированные белой пастой. Требует объяснения четырёхугольная (а не круглая) форма оград и разнообразная, в отличие от андроновских, ориентировка погребённых, чаще головой на В. Некоторые из этих элементов, характерные для окуневской культуры, могли быть заимствованы из неё, тем более что несомненная генетическая близость между окуневским и карасукским населением установлена также антропологами, и, следовательно, первые, как и андроновцы, видимо, принимали участие в сложении карасукской культуры (267). Наиболее отчётливо окуневское влияние сказалось на карасукских фигурных бронзах. Для обеих культур характерна реалистическая манера изображения животных, чаще одних голов. Напомним, что окуневские каменные антропоморфно-зооморфные изображения длительное время относили к карасукской эпохе (132, с. 97), и в самом деле — они выглядят прототипами карасукских фигурных бронз. Есть сходство и в орнаментации сосудов, но оно менее отчётливо. Тем не менее имеется группа «промежуточных» (по форме и орнаменту) сосудов (321, рис. 3). Прослеживается безусловное единство элементов орнамента, с той лишь разницей, что окуневцы орнаментировали горшок полностью, а карасукцы — чаще в виде одного пояска вдоль венчика. Но сам поясок вдоль шейки представляет то же, что и на окуневских: мотивы из желобков, насечек, рядов или групп ямок, «ёлочек», зигзагов, комбинации ямок и желобков (см. табл. X). Как уже указывалось, определённое сходство прослеживается в погребальных сооружениях — четырёхугольные ограды, неглубокие каменные ящики, закрытые плитами.

В обеих культурах имеются параллели этнографического порядка. Окуневское и карасукское население похороны совершало в любое время года, детские могилы часто помещали внутри оград для взрослых. Что касается украшений, то женщины носили по нескольку колец по обеим сторонам причёски или на ушных раковинах, нашивали множество украшений на нагрудники, украшали обувь. У карасукцев и окуневцев общность религиозных представлений отражена в культе солнца, животных и колдунов. Так, диски-зеркала, лежавшие на груди карасукских «шаманок», имеют прототипы на костюмах окуневских идолов — колдуний (193, табл. 14, 1; 63, рис. 13); лишь в окуневских и карасукских могилах найдены подвески с изображением человеческого лица. Наконец, у карасукцев сохранился окуневский обычай, хотя уже и редкий, раскрашивать тело охрой (116, с. 19). В плане возможной генетической связи карасукцев не только с андроновцами, но и с окуневцами обращает внимание своеобразие позы большинства карасукских покойников. Их прислоняли к стенке ящика, в пол-оборота налево, при этом спина выпрямлена, ноги же нередко согнуты в коленях — нечто среднее между положением окуневцев на спине с согнутыми в коленях ногами и андроновцев, уложенных скорченно на левом боку.

Местное происхождение карасукской культуры — от сосуществовавших андроновцев и окуневцев — подтверждается новыми антропологическими исследованиями, согласно которым сложение основного ядра карасукского населения нет необходимости связывать с приходом новых этнических групп (268, с. 24). Это, однако, не исключает постоянную инфильтрацию населения на Енисей с территории Казахстана. На археологических материалах эта связь прослеживается по карасукской инкрустированной керамике, сходство которой с бегазы-дандыбаевской неоднократно отмечалось в литературе. Некоторые казахстанские сосуды по элементам орнамента почти тождественны енисейским (207, с. 79-111). Такую близкую передачу элементов орнаментальных композиций трудно объяснить просто заимствованием, тем более что подлинные казахстанские сосуды известны на Томи, в Барабе, а очень похожие — на Верхней Оби. Племена культуры типа бегазы-дандыбаевской Центрального Казахстана проникли в Барабу, что зафиксировано найденными там погребениями (224, с. 20). Вероятно, они продвигались и дальше на восток. Тогда становится понятным, почему некоторые антропологические карасукские серии Енисея обнаруживают огромное сходство с популяциями андроновского времени с территории Казахстана, особенно Центрального (268, с. 24).

Менее ясны южные связи карасукской культуры. На территории Горного Алтая, Тувы и Монголии нет памятников карасукского типа. Исключение составляют 2 могилы каменноложского этапа в Туве, где похоронены лю-

ди, пришедшие из Минусинской котловины (168, с. 27-29). Но, как указывалось, в Туве, Монголии, Ордосе и Северном Китае были распространены некоторые изделия, сходные с карасукскими. Возможно, восточные изделия проникли на Енисей по торговому пути через Саяны и по этим образцам стали изготовляться местными мастерами. Сторонники пришлого происхождения карасукской культуры на Енисее объясняют проникновение новых форм вещей приходом значительных масс нового населения через Саяны, не учитывая чрезвычайную трудность этого пути. Ещё в начале XX в. пройти по горным тропам можно было лишь всаднику или пешему. Конные тропы через Саянские перевалы были необычайно сложны и длинны, и лошадь могла везти не более 4 пудов груза (261, с. 130). Отважиться на подобное путешествие с детьми и женщинами ещё не проторёнными тропами могли лишь в крайнем случае и, видимо, сначала проникнув па территорию Горного Алтая и Тувы, поскольку путь из Монголии туда значительно легче. Но эти территории «карасукцами» не были заняты. Перевалив через Саяны, новое население сначала расселилось бы по южным районам котловины, но здесь карасукских памятников мало, а близ Саянских предгорий почти совсем нет. Более того, расположение памятников свидетельствует о сложении карасукской культуры в центральных областях котловины и постепенном распространении ёе на окраины. Таким образом, подтверждается мнение М.П. Грязнова о том, что сходство бронзовых изделий Енисея, Монголии и Забайкалья следует рассматривать не как следствие миграции с юга и объяснять не случайностью, а взаимным культурным обменом племен этих территорий (84, с. 38).

В целом представляется, что исторический процесс на территории Минусинской котловины развивался достаточно сложно, но так же, как в ближайших к ней районах Западной Сибири, т.е. на основе андроновского и местного (окуневского) субстрата складывались близкие культуры, своеобразие которых определялось, видимо, последним. В сложении карасукской культуры принимали участие потомки андроновских и собственно местных окуневских племён при инфильтрации населения Казахстана через Западную Сибирь. Они были этнически неоднородными и, видимо, разноязычными. Потомки андроновцев и переселенцы из Казахстана принадлежали к индо-иранцам, а потомки окуневцев — очевидно, к самодийцам. Последние, вероятно, преобладали, так как территория, занятая окуневцами, превышала область расселения андроновцев и соответствовала территории, занятой карасукскими племенами. Больше было между окуневцами и карасукцами и этнографического сходства (по деталям похоронного обряда, культа, манере украшать одежду). Преобладало, очевидно, протосамодийское население. В связи с этим обращает внимание, что одежда идола нганасан, хранящегося в Дудинском краеведческом музее, украшена типично карасукскими нашивками в виде спаренных круглых бляшек (79, рис. 1, 1 и 3). До сих пор карасукцев считали одними из предков кетов, так как кетские топонимы совпадают с территорией культур карасукского типа (Западная Сибирь) либо с местами распространения карасукских бронз. Установлено южное происхождение кетов, поэтому Н.Л. Членова, исходя из гипотезы продвижения карасукцев в Минусинскую котловину с юга через Саяны, связала в плане генезиса карасукцев с кетами (319). Однако, с нашей точки зрения, эта гипотеза построена на недостаточно убедительной основе, о чём уже говорилось выше. Кроме того, выявление наиболее реальных предков кетов по языку относится лишь к рубежу нашей эры (а не раньше), и топонимические данные свидетельствуют о проживании их ещё в это время в горно-таёжных районах Южной Сибири и Северо-Восточного Синьцзяна (19). Значит, связывать кетов с носителями карасукской культуры мало оснований.

Всё вышеизложенное о происхождении: культуры касалось лишь чисто карасукских памятников. Этническая принадлежность нетипичных карасукских памятников — особый вопрос. Их называют по-разному: лугавскими, каменноложскими, бейскими, атипичными. Материалы их первых исследований на юго-западной окраине котловины явились основанием для предположения, что здесь проживало население, в культуре которого сохранились некоторые афанасьевские традиции. Они проявились в обычае хоронить мёртвых не в ящиках, а в ямах, использовать дерево для покрытия ям, ориентировать покойников на ЮЗ, изготовлять сосуды яйцевидной формы. Отмеченные черты сходства каменноложцев с древним населением относительны и многими исследователями рассматриваются как случайные (201), тем более что в антропологическом типе сравниваемого населения сходства не наблюдается (139, с. 67). Большинство специалистов вслед за М.П. Грязновым относят атипичные (каменноложские) могилы к позднему этапу карасукской культуры. Основанием для такой гипотезы послужило наличие керамики, сходной с каменноложской в ранних тагарских могильниках, и большое разнообразие типов погребальных сооружений этого времени. Наиболее выразительны те атипичные карасукские могильники, у которых, согласно уже тагарскому обычаю, по углам оград вкопаны вертикаль-

ные камни, мёртвым поставлена посуда не только у головы, но и в ногах, захоронены колесничии [колесничие] со специальными атрибутами. Таким образом, точнее относить многие атипичные могильники к переходному карасук-тагарскому периоду. Эта точка зрения подтверждается и антропологическими исследованиями, так как суммарная серия черепов из атипичных могильников занимает промежуточное положение между классической карасукской культурой и тагарской, причем ближе к последней; при этом интересно, что тагарский антропологический тип отличен от классического карасукского (139, с. 67).

Возвращаясь к характеристике атипичных могильников, отметим, что основной орнамент каменноложских сосудов из нескольких рядов косых или перекрещивающихся насечек по венчику не менее распространён и на ирменской посуде, в частности, Верхней Оби (320, табл. 27, 30-32; 84, табл. V, VI), что усиливает аргументацию в пользу отнесения каменноложских могильников к карасук-тагарскому периоду. Всё же нельзя категорично отрицать афанасьевских традиций, сохранившихся в сильно изменённом виде у отдельных групп или родов населения в карасукскую эпоху. На южных могильниках неоднократно среди массы собственно карасукских оградок имеются по 1-2 каменноложские, что, по-видимому, отражает существование посёлков, в которых проживали представители двух этнических групп. Представляется, что не все атипичные карасукские могильники следует безоговорочно относить только к карасук-тагарскому периоду, а не раньше. Судя по могильникам, одни карасукские роды сохраняли больше андроновские традиции, другие — окуневские. Возможно, были группы населения, у которых по непонятной причине законсервировались пережитки и афанасьевских обычаев. Но из небольшой известной серии атипичных могильников пока невозможно выделить ранние и поздние, тем более что большинство материалов, как говорилось, не опубликовано.

^ Хронология. Начальную дату карасукской культуры принято определять по ножам, имеющим аналогии к востоку (Китай) и западу от котловины (Урал, Западная Сибирь). Однако постоянно изменяются представления о том, какие именно аналогии следует привлекать при сопоставлении с карасукскими изделиями. Первая датировка, предложенная С.А. Теплоуховым (X-VIII вв. до н.э.), была основана на сходстве некоторых карасукских ножей с бронзовыми ножами-монетами Китая эпохи Чжоу (306, с. 44-45). Вторая дата (XII-VIII вв. до н.э.) определена С.В. Киселёвым по сходству с ножами, найденными в Аньяне в XIV-XII вв. до н.э. (132, с. 104-108). Дальнейшие уточнения датировки Аньяна (XIII-XI вв. до н.э.) показали, что бронзовые вещи, сравниваемые с карасукскими, там раньше не известны (320, с. 135), и большее значение тем самым приобрели западные аналогии. По сходству карасукских ножей с сейминскими С.В. Киселёв «удревнил» дату карасукской культуры до XV-XIII вв. до н.э. (320, с. 6). Но в настоящее время дата сейминских и турбинских бронз устанавливается XIV-XII или даже XIII-X вв. до н.э. (320, с. 135-136). Некоторые исследователи считают, что к карасукским ножам близки не только уральские, но и найденные в могильнике Ростовка под г. Омском. Однако там известны ножи и более поздних (тагарских) форм, поэтому предложено все памятники с сейминско-турбинскими бронзами (Сейма, Турбино, Ростовка, Самусь IV) синхронизировать с карасукскими и датировать XI-VIII вв. до н.э. (320, с. 138). Н.Л. Членова пересмотрела датировку культуры по китайским аналогам и установила, что с китайскими образцами могут в той или иной степени сопоставляться лишь единичные ножи. При этом хронологический диапазон как тех, так и других достаточно велик — в пределах не менее нескольких веков. Однако методом перекрёстного датирования карасукская эпоха в целом может быть определена, вероятнее всего, с XI-X до VIII-VII вв. до н.э. (320, с. 120). [1] Найденные в погребениях близ г. Пекина кинжалы карасукского облика, которые могут служить датирующей параллелью для сибирских, также датируются не ранее XI в. до н.э. (144, с. 14).

Для уточнения хронологии карасукской культуры могут быть использованы даты родственных ей культур и некоторые западно-сибирские комплексы с карасукскими вещами. Имеется радиоуглеродная дата, показавшая, что в начале IX в. до н.э. (880±25 лет до н.э.) в Барабе существовала ирменская культура (224, с. 20). В Томском Приобье, в могильниках Еловка I, II, в Еловском поселении и смешанном еловско-ирменском слое найдено много вещей, сходных с карасукскими: ножи, оселки, кольца, серьги, гвоздевидная заклёпка, многоярусные бляшки, пуговицы, бляхи, псалии (149, рис. 59-61). Важно, что между еловской и карасукской культурами наблюдаются сходства в керамике, погребальном

обряде, антропологическом типе погребённых (217а, с. 50). Еловская культура датируется ХII-Х (IX) вв. до н.э. (149, с. 160, 162). Радиоуглеродные даты могильника Еловка II, где известны сосуды дандыбай-бегазинского типа, определяют их в пределах XII-XI вв. до н.э. Это устанавливает казахстанские связи населения Томского Приобья не позже чем с XI в. до н.э. (149, с. 131; 162; 178). Иными словами, западносибирские материалы не противоречат тому, что карасукская культура на Енисее существовала с XI-X по VIII в. до н.э. Разумеется, нельзя исключить возможность постепенного распространения новой культуры в пределах Минусинской котловины и, следовательно, периода кратковременного сосуществования её с андроновской, но на археологическом материале это вряд ли возможно выявить. В этом отношении являются перспективными работы на северо-западной окраине котловины, где пока нет собственно карасукских памятников, но постепенно выявляются поздние карасукские, в которых прослеживается влияние ирменской культуры.

Внутренняя хронология карасукской культуры Енисея составляет задачу будущих исследований, так как пока ещё нет полной ясности в вопросе о времени существования атипичных (каменноложских) карасукских памятников: все ли они появились на позднем этапе карасукской культуры или среди них есть синхронные разным этапам. Разные точки зрения по этому поводу, не подкреплённые конкретным материалом (из-за отсутствия публикаций), выглядят малоубедительными (320, с. 118; 201). Но поскольку существуют безусловные каменноложские памятники, относящиеся к позднему этапу культуры или к карасук-тагарскому переходному времени, то можно предложить условное разделение культуры на два периода, руководствуясь принципом М.П. Грязнова, но изменив верхнюю границу культуры. М.П. Грязнов, основываясь на ранее принятых датах для культуры, условно и ориентировочно собственно карасукские памятники относил к XIII-XI, а каменноложские — к X-VIII вв. до н.э. При изменении нижней даты (XI-X вв. до н.э.) соответственно должны сместиться сроки каменноложского этапа (IX-VIII вв. до н.э.).

[1] Более раннюю дату (XIII-XI вв. до н.э.) Н.Л. Членова предлагает только для могильника Фёдоров, состоящего из двух групп, 7 и 8 могил. Первую она считает самой древней (XIII в. до н.э.), так как здесь найден нож ложносоставного типа, не имеющий аналогов в Аньяне. Но, согласно планиграфии кладбища, эта группа могил была сооружена позже других, в которых найдены ножи XIII-XI вв. (193, с. 82). Значит, с этой датой (XIII в.) нельзя согласиться.

Э.Б. Вадецкая

Э.Б. Вадецкая