|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ассирийские рельефы | IX век | Зивийе | VIII век | VIII-VII века | VII век | ||||||||||

| Признаки изображений | 883-859 гг. | 859-824 гг. | 745-727 гг. | 706-681 гг. | 668-626 г. | ||||||||||

| Два всадника | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||

| Кто «правчий» | лев. | лев. | пр. | пр. | пр. | лев. | |||||||||

| Тройной нащёчный ремень | × | × | × | × | × | ||||||||||

| Бантообразные псалии | × | × | × | ||||||||||||

| Ошейник без науза | × | × | × | × | × | × | |||||||||

| Нет начельника | × | × | × | × | |||||||||||

| Сидит у крупа | × | × | × | × | × | × | |||||||||

| Острый угол (бедро-голень) | 84 | 75 | 70, 80 | 78 | 66 | 80 | |||||||||

| Попона с подхвостным ремнём | × | × | × | × | |||||||||||

| Нет наносного ремня | × | × | × | × | × | ||||||||||

| Стреляет с галопа | × | × | × | × | |||||||||||

| Хвост длинный, перевязанный | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||

| Копейщик | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||

| Лучник | × | × | × | × | × | × | |||||||||

| Начельник полушаровилный | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||

| Псалии прямоугольные | × | × | × | ||||||||||||

| Натёчный ремень двойной | × | × | × | × | × | × | |||||||||

| Тупой угол (110-118°) 120° | 115 | 110 | 118 | 120 | |||||||||||

| Псалии изогнутые | × | × | × | × | × | ||||||||||

| Начельник треугольный | × | × | |||||||||||||

| Хвост завязан петлёй | × | × | × | × | |||||||||||

| Бляхи-розетки | × | × | × | × | × | × | |||||||||

| Попона без подхвостника | × | × | × | × | × | ||||||||||

| Кисть-науз | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||

| Наносный прямой ремень | × | × | |||||||||||||

| Повод с удвоением | × | × | |||||||||||||

| Наносный косой ремень | × | × | × | × | × | ||||||||||

| Мартингал | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||

| Тупой угол (128-142°) | 142 | 132 | 128 | 129 | |||||||||||

| Металлический наносник | × | × | |||||||||||||

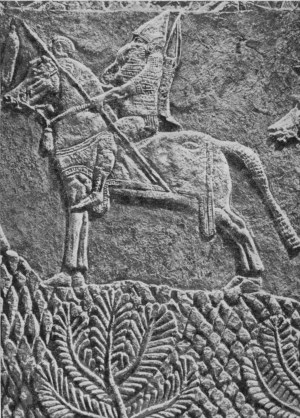

Костяная пластинка из Зивийе с изображением двух всадников.

(Открыть в новом окне)

передних подпруг и нагрудных ремней. В VII в. до н.э. сёдла-попоны имеют уже прямые углы, возможно, с валиками для фиксации колена. Они крепятся с помощью трёх подпруг и нагрудного ремня. В VII в. до н.э. появляется небольшое треугольной формы мягкое седло, возможно, с передней и задней подпругой, положенное поверх большой попоны.

Все эти материалы сведены в таблицу. Мы видим, как на протяжении IX-VII вв. до н.э. менялись детали конского снаряжения, способы управления конём и посадки всадника. В таблицу внесены признаки изображения, имеющие точную датировку, и изображение на костяной пластинке из Зивийе. Оно датировано Р. Гиршманом [188] VII в. до н.э., тогда как данные таблицы убедительно свидетельствуют в пользу передатировки пластинки, отнеся её к IX-VIII вв. до н.э. или же к началу VIII в. Из одиннадцати рассмотренных признаков для Зивийе семь имеют аналогии только на изображениях, датированных IX в. до н.э.; один — в основном на изображениях IX в. до н.э. и в одном случае — VIII в. до н.э.; один — только VIII в. до н.э.; один — VIII-VII вв. до н.э. и, возможно, IX в. до н.э. и один — не говорит о дате.

Все аналогии относятся к IX и середине VIII в.

до н.э., т. е. до переломного момента в освоении верхового коня.

Действительно, мы видим всадника, который не только не может управлять сам, но не в состоянии и стрелять на скаку — перед ним, держа коней за узду, стоит пехотинец. Здесь имеется и любопытная деталь, неизвестная по другим изображениям, но безусловно ранняя. Правый бородатый всадник (возница-правчий) правой рукой высоко держит повод коня лучника, а левую руку с плетью — у его крупа, добиваясь того, чтобы конь лучника не заносил круп влево. Уздечки IX в. до н.э. имеют налобно-подганашный, затылочный, расщеплённый на три части нащёчный ремень (без наносного) и ошейник и без кисти-науза. Вместо бантообразных здесь прямоугольные псалии, типичные уже для VIII в. до н.э., существование которых в IX в. до н.э. на основании аналогий с находками удил Х-IX вв. до н.э. отрицать нельзя.

Это же относится к долго бытующему начельнику в виде полукруга. Самым убедительным доказательством ранней даты рассматриваемого изображения является посадка всадника, откинутого далеко назад, с углом между бедром и голенью в 80°, что соответствует данным IX в. до н.э. (начиная с VIII в. до н.э. угол уже не острый, а тупой).

В целом на протяжении трёх веков ассирийцы стали прекрасными всадниками. Но и их враги были не хуже. Источники Саргона II и древние изображения говорят о том, что кони умели преодолевать различные преграды. Обучение коней и передача их воинам входила в обязанности ассирийского царя. Так, один из военачальников пишет письмо Саргону II: «Царь, господин мой, знает, что лошади у меня пали; пусть царь скорее пришлёт лошадей под моих всадников» (714-706 гг. до н.э.) [7, 2, 317]. Поэтому, изучая анналы ассирийских царей, мы видим, что одной из первоочередных задач того времени была доставка лошадей, главным образом из Мидии и Урарту.

«Обширные табуны коней, мулов, лошаков и скот их лугов без счёта угнал я. Наложил на них дань 1200 коней» [7, 2, 273], — сообщает Тиглатпаласар I (1115-1077 гг. до н.э.) о четвёртом походе на Наири. «От страны Шубард до стран Гильзану и Наири...

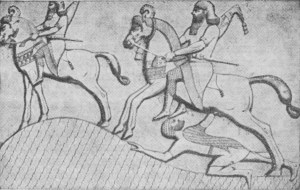

Ассирийский копейщик (VII в. до н.э.).

(Открыть в новом окне)

захватил я всего 2720 коней» [7, 2, 284], — читаем мы у Тукультининурты II (889-884 гг. до н.э.). Ашшурнасирапал II (884/3-59 гг. до н.э.), ко времени которого относятся первые изображения всадников, писал: «Колесницы и конницу взял я с собой» [7, 2, 292]. Он получает лошадей и мулов из Киррури, Симеси, Симеры, Гильзана, Хубушкийи, Нирбу, Внутреннего Уруму, Наири, Нирдуна и т.д. [7, 2, 285-292].

В текстах IX в. до н.э. упоминаются упряжные кони. А по экстерьеру колесничные и верховые лошади не отличались друг от друга, и съезженность колесничных лошадей считалась очень ценным качеством для всадников IX-VIII вв. до н.э. Шамшиадад V (823-810 гг. до н.э.) также перечисляет страны, откуда наряду с другой добычей он получал упряжных лошадей, причём особенно ценных давали ему месийцы («погнался в горы за месийцами, взял упряжных лошадей») [7, 2, 301].

Рекорд, который был побит через 2775 лет. ^

И вот уж он с соперником бок о бок

Летят, то тот, то этот впереди...

Софокл.

Много лет назад я впервые столкнулась с прекрасными археологическими материалами из Урарту. В большой мрачноватой комнате с высокими каменными сводами на столах громоздились материалы, найденные в урартской крепости Тейшебаини, раскопанной около Еревана. Это был кабинет акад. Б.Б. Пиотровского в Государственном Эрмитаже. Из рассказа явственно возникал город, осаждённый кочевниками-скифами две с половиной тысячи лет назад. Так и виделось, как мечутся на плоских крышах обезумевшие люди и кони, падают, охваченные огнём и осыпанные градом стрел; как солдаты гарнизона спешно делят царские богатства и прячут их на дно огромных, в человеческий рост, глиняных сосудов для хранения зерна и вина, чтоб никогда уже не прийти за своей долей [107; 123].

Для археолога большая «удача» раскапывать город,

Изображение головы коня на дышле урартской колесницы

(из раскопок Б.Б. Пиотровского в Кармир-Блуре).

(Открыть в новом окне)

неожиданно захваченный врагом, особенно если он уже не смог оправиться от постигшей катастрофы. Мы получаем то, что враги не смогли вытащить из-под горящих развалин, что они не нашли, не успели или почему-то не захотели взять.

В заключение рассказа Б.Б. Пиотровский ударил палочкой по бронзовой чаше с клинописными знаками и сказал: «А сейчас вы услышите голос урартского царя Менуа». Раздался мелодичный звон разбуженных тысячелетий.

Ещё будучи царевичем, Менуа поставил первый рекорд и прыжке на коне, который был побит только через... 2775 лет. В конце XIX в. в стене церкви Сикех, недалеко от озера Ван, в том месте, где ещё в эпоху средневековья находился ипподром армянских князей, была найдена каменная стела с клинописной надписью: «Могуществом бога Халди, Менуа, сын Ишпуини, говорит: С этого места конь, по имени Арциви, под Менуа, прыгнул на 22 локтя (11 м и 22 см или 11 м 44 см)» [8; 11].

К сожалению, в наше время соревнования по прыжкам в ширину [ так в тексте ] на лошади проводятся очень редко. На Олимпийских играх в Париже в 1900 г. победителем и этом виде спорта стал бельгиец Ван Лангендонк, конь которого прыгнул всего на 6 м 10 см. Официальный мировой рекорд — 8 м 40 см, а рекорд Советского Союза, установлен мастером спорта И.Ф. Шеленковым на кобыле Бура и равен 8 м 20 см.

Если бы нам приходилось располагать только эти ми данными, можно было бы, наверное, упрекнуть царя Менуа в сильном преувеличении. Однако хорошим

подтверждением возможности такого рекорда служит тот факт, что во время стипль-чеза при прыжке через канаву венгра Чандлера было зафиксировано расстояние 11 м 28 см от начала толчка до приземления коня.

Летом 1975 г. был установлен новый рекорд, когда был разыгран большой приз Майзенлайма для лучших всадников Европы. Победу одержал К. Бергманн из ФРГ на Свингере, прыгнувшем через жердевой заборчик и канаву... на 22 м 16 см. Именно ему был присуждён Большой приз.

Прыжок на лошади царя Менуа говорит о том, что древние урарты обращали особое внимание на спортивные достижения и были точны в приводимых цифрах. Интересно, что урартское слово, обозначающее прыжок, имеет индоевропейское происхождение, так же как и имя коня «Арциви» («Орёл»). Из урартского языка это слово проникло в грузинский и армянский, поэтому при провозглашении победителей конноспортивных состязаний на закавказских ипподромах часто можно услышать имена тёзок прославленного в веках Арциби — Арциви или Арцив.

Какими были их кони? ^

С лебединой шеей твой гнедой,

Тонкий, в две ладони шириной,

Готов к взлёту.

Нартский эпос.

Каковы же были эти древние кони, что можем мы сказать о них, глядя на скульптурные и чеканные изображения, изучая описания современников и дошедший до нас остеологический материал? Они были небольшими, как и все лошади древнего мира, стройными, тонконогими, с крепкими и крутыми копытами, высокой шеей, подстриженной или густой гривой, спадающей на обе стороны, и длинным хвостом. Голова с прямым профилем, небольшими, обращёнными вперед стоячими ушами, выпуклыми, хорошо поставленными глазами, трепетными ноздрями. Всё свидетельствует о том, что перед нами темпераментные и энергичные скакуны. Интересно, что головка коня, венчавшая дышло урартской колесницы, найденная в Зивийе, имеет такую же лебе-

диную шею, как и на одном из иранских изображений, рассмотренных нами выше.

В Урарту мы не знаем изображений воинов, лошадью которых управляет безоружный всадник. На рельефах первой половины VIII в. до н.э. всадник с щитом и левой руке и мечом в правой сидит слишком прямо и близко к крупу, с коленями у холки (как у ассирийцев в IX — первой половине VIII в. до н.э.), но угол между бедром и голенью здесь прямой (промежуточное по сравнению с Ассирией IX-VIII и VIII-VII вв. до н.э. положение). У коня начельник полукруглой формы и большая кисть на лбу. Хвост перевязан у репицы и посередине (как и в Ассирии IX и VII вв. до н.э.).

Следовательно, верховую езду урарты освоили раньше, чем ассирийцы, получая коней из многих горных стран, с которыми они граничили и где данные топонимики и ономастики позволяют говорить об ираноязычном населении.

В царствование Аргишти I (786-724 гг. до н.э.) за 13 лет из стран и городов Апуни, Артарму, Бариша, Бихадзуни, Диаухи, Када, Манна, Мармуна, Уитерухи, Урме, подвергшихся нападениям его воинов, было получено около двухсот тысяч пленных и не менее чем 10 717 коней. Во время похода Аргишти I в 785 г. до н.э. на Диаухи была наложена дань в тысячу верховых коней, не считая золота, серебра, меди, с обязательством поставлять ежегодно по триста верховых лошадей, что, по-видимому, осуществлялось регулярно. Причём число захваченных коней следует увеличить чуть ли не в десять раз, поскольку вслед за завоеванием начинался период «мирного» взимания дани. Недаром мы почти не видим повторных походов в те же самые страны или города. В походах Ишпуини и Менуа на юг участвовало 106 колесниц, 9174 всадника и 2704 пехотинца. В Урарту славилась коневодством область Ушкайа (северо-восточная оконечность озера Ван). Источники в связи с этим сообщают: «Люди, живущие [в Ушкайе] во всём Урарту, не имеют равных и умении обучать лошадей для конницы. Малые жеребята, порождение страны его обширной, которых он взращивает для своего царского полка и ежегодно берёт как подать, пока они не будут взяты в области Суби, которую люди Урарту называют страной Манне-

Охота Ашшурбанапала (VII в. до н.э.).

(Открыть в новом окне)

ев, и стать их не будет рассмотрена, на них не ездят верхом, выходам, вольтам и поворотам, всему, что нужно для битвы, их не учат, они ходят рассёдланные» [7, 1, 326].

Таким образом, почти три тысячи лет назад уже создавались конные заводы в местах, особенно удобных для разведения лошадей, где были земли, пригодные только для табунного отгонного скотоводства. В районе Улху, где содержались кони, было широко развито искусственное орошение, садоводство и высокопроизводительное земледелие.

В этой связи любопытно сообщение Саргона II об урартском царе Русе I: «Пустынные земли он превратил в луга, и зеленели они весьма сильно в начале года; трава и пастбища не прекращались ни зимой, ни летом. Он превратил их в загон для коней и стад, сделал всей своей тёмной стране известными верблюдов» [7, 2, 186].

Когда лошади, содержавшиеся на конных заводах, достигали определённого возраста (скорее всего двух лет), проводилась, как бы мы сказали сейчас, бонитировка, оценка экстерьера. Далее лошади, подходившие под самые высокие стандарты (для царского полка), начинали проходить тренинг. Их обучали подчиняться воле человека, превращая в боевых коней. Причём тренинг происходил в областях, особенно тесно связанные с иранским населением. Здесь, в Аништании, был построен конный завод с огромными конюшнями, между Ушкайей, славящейся верховыми конями, и Тармакисой, на границе с Бари-Сангибуту, «где кони, запас его царского полка, были поставлены в конюшни и откармливались ежегодно» [7, 2, 188]. Таким образом, тренинг уже взрослых, годных для строя лошадей происходил не на конных заводах, где они воспитывались, а в другом месте, как, собственно, было принято ещё начиная со времени Киккули. Ряд деталей конского снаряжения из Урарту проник на другие территории. Так, Р. Гиршман сообщает о находке бронзовых урартских наглазников в погребениях VIII в. до н.э. из Дайламана, на юго-западном побережье Каспийского моря [189].

Урартские по своему происхождению наглазники, на одном из которых написано «собственность Менуа», на другом — «вещь Аргишти», или были захвачены в по-

ходах на Урарту, или же являлись дарами союзников. Использовались они, судя по древним изображениям, для колесничных и верховых лошадей в Урарту, Ассирии и, возможно, киммерийцами. Трудно сказать, когда они возникли. В трактате Киккули о них нет сведений, тогда как в коневодческом аккадском трактате уже говорится о «наглазнике осла». Р. Гиршман полагает, что их появление относится к рубежу I тысячелетия до н.э., возможно у урартов, откуда наглазники проникли и на другие территории [189].

Рассмотрим теперь, как шло развитие и менялась конструкция колесниц [208; 211; 212; 215; 226; 235]. IX век до н.э. в этом смысле был переломным [187].

В этот период (как ранее у хеттов) мы видим в колеснице трёх человек — возницу, лучника (или копейщика) и оруженосца со щитом, хотя чаще (особенно в сценах царской охоты) их двое. Очень часто встречаются изображения трёх лошадей: двух в дышловой запряжке, одной пристяжной. Уже в это время использовались колесницы, запряженные квадригой (четвёркой коней). Количество спиц в колесе увеличивается, достигая шести. Обод колеса трёхсоставный. Круто изогнутое дышло венчает фигурка или голова животного, часто лошади. Выше дышла, уходящего под кузов колесницы, между лошадьми расположен удлинённый эллиптической формы щит, украшенный изображениями солнца, луны и звёзд. В кузове по углам укрепляются высокие штандарты и копья, а на правой боковой стенке — два горита с луком, стрелами и секирой. Задняя стенка у кузова отсутствовала, и во время движения отверстие, служившее входом, закрывалось щитом [218].

Лошади были богато украшены, причём кожаные ремни, покрытые металлическими розетками, служили защитными доспехами для коня, закрывая почти полностью его грудь. Значительного прогресса достигло и снаряжение для управления лошадью. Однако главным по-прежнему оставалась выездка, которой обучали коней как на ипподроме, так и при специальном тренинге.

В VIII в. до н.э. колесницы стали ещё более сильным и мощным оружием. Во время похода Саргона II на вооружении были уже большие колесницы той же дышловой запряжки, но с ярмом, рассчитанным на четырёх лошадей. Поводья шли через специальное приспособление,

причём у крайних лошадей их держал в руках возничий или же один повод (наружный) закреплялся за край колесницы. Упростился способ крепления ярма. Кузов колесницы увеличился, теперь он прямоугольной формы без закруглений с вертикально закреплёнными копьями (у задних углов) и вертикально (у передних) повешенными горитами. Наряду с эллиптическим щитом между лошадьми появляется резко изогнутое дышло, заканчивающееся головкой животного и соединённое с кузовом железной (или ременной) тягой, что является хронологическим признаком VIII в. до н.э. Колесницу отличают очень крупные колеса (диаметром 1,20-1,30 м) с восемью спицами, причём увеличение числа спиц в колесе также служит чётким хронологическим признаком. Колесница стала монументальнее и тяжелее. На ней мы уже видим трёх или четырёх человек, причём оруженосец держит два щита, одним он защищает воина, другим — возницу.

Восьмая военная кампания Саргона II. ^

Ассирияне шли, как на стадо волки,

В багреце их и в злате сияли полки,

И без счёта их копья сверкали...

А.К. Толстой.

О военной кампании Саргона II 714 г. до н.э. против Урарту мы узнаём из огромной, имеющей более 400 строк надписи [7, 2, 317-333; 123]. Этот текст дополняют изображения в новом дворце Саргона в Дурр-Шаррукине, построенном сразу же после похода. Мы можем представить себе вооружение ассирийской и урартской армий, войсковые подразделения, марши и отдых войска, осаду городов, увод пленных, захват храмов, переправу через реки и многое другое.

Сейчас, когда рысаки в беговых качалках, предельно облегчённом аналоге колесниц, летят по гладкой гаревой дорожке ипподрома, нам трудно представить себе колесницу, запряжённую парой (если не четвёркой) буйных жеребцов, стремительно двигающуюся по горным, труднодоступным дорогам к востоку от озера Урмия. Ведь источники говорят нам об опасных перевалах и высоких горах, «чья поверхность мятежна»,

Ассирийское войско Саргона II на марше (VIII в. до н.э.).

(Открыть в новом окне)

бесчисленных переправах через горные реки. В особо трудных местах царь едет верхом, идёт пешком либо его несут в переносном кресле; лошадей ведут в поводу, царская колесница «положена на затылки людей»; воины, «как храбрые орлы», перелетают через теснины; вьючные ослы, мулы и верблюды «прыгают подобно козерогам»; срубаются огромные деревья, прокладываются новые дороги вместо троп, по которым «пехотинцы прошли бочком».

Правители областей, к которым неотвратимо приближалось ассирийское войско, спешат заверить Саргона II в союзных с ним отношениях, преподнести в знак покорности богатые дары: табуны коней для пополнения конницы и колесничных подразделений; скот, зерно, муку и вино для прокорма войск. Те же, кто связал себя союзом с Урарту, спешили уйти в недоступные торы, оставив на разграбление ассирийцам дворцовые сокровища и дома жителей. Но вот гонец принёс известие, что урартский царь Руса I с союзниками привёл свои войска в боевую готовность «для истребления царя Ассирии обходом». Действительно, всех «бойцов он построил, посадил их на верховых быстрых коней и вручил оружие». Местом сбора войска, на погибель себе, урартцы избрали «покрытую льдом гору Уашху [очевидно, главную вершину Сахенда. — В.К.], что тор-

чит словно остриё кинжала и где зияют пропасти и далёкие горные ущелья». Урартцы и их союзники-горцы считали себя здесь в полной безопасности. Тем неожиданней для них было внезапное ночное нападение на лагерь после стремительного марша-броска Саргона II на боевой колеснице с гвардейскими отрядами всадников.

«Я не дал страждущим войскам [бога] Ашшура, ходившим дальним путём, уставшим и утомившимся, без счёта перешедшим высокие горы, трудные при спуске и при подъёме, изменившимся в лице, успокоить их усталость, не поил я их водою, утоляющей жажду, не разбивал я стана, не укреплял я лагерных стен, бойцов моих я не послал, не собирал я полка моего, те, что были справа и слева, не успели вернуться ко мне, ожидая тех, что позади, не страшился множества войск его, презирал его коней, многочисленность его панцирных воинов не удостоил я взгляда, с единственной личной моей колесницей и с конями, идущими рядом мной, не покидающими меня во враждебных и чуждых местах, отряд табуна Син-ах-усура, как яростное копьё, по нему я ударил, нанёс ему поражение, отвратил его наступление, устроил ему большое побоище…» Поражение было полным и окончательным, только части из них удалось бежать, среди них был и царь Руса I, бросивший колесницу и спасшийся позорно верхом на кобыле, бо́льшая же часть была перебита и взята в плен, «их конями я наполнил горные пропасти и ущелья... подобно урагану и ливню... как тёмная туча вечером, покрыл я эту страну, всё покрыл я, подобно стае саранчи...» — сообщает нам об этом событии надпись Саргона II.

Пройдя по окраинным землям Урарту, ассирийцы разрушили и разграбили на своём пути все города и крепости, «дома табунов», истоптали копытами все посевы «до последнего колоса» и культурные пастбища, запрудили каналы, превратив их в болота, вырубили сады. Цветущая земля стала пустыней: «Урожай их и солому их я сжёг, полные амбары я открыл, ячменем без счёта накормил моё войско. На луга его я пустил скот моего лагеря, как полчища саранчи они вырвали траву, его упованье, и опустошили его нивы».

Ни мощные, многометровые и высокие (до 14 м)

стены, ни лесистые труднодоступные горы не послужили преградой войскам Саргона II. Даже Мусасир, где находился храм верховного урартского бога Халди, оказался в осаде после труднейшего марша ассирийского войска, основу которого составляли боевые колесницы. Разграбление Мусасира, отражённое подробно как в текстах, так и в рельефах, дало огромное богатство Ассирии. Достаточно сказать, что одного золота награблено было более тонны, а серебра — более пяти тонн. Сохранились подробные списки добычи. Если город и дома его жителей были отданы на разграбление солдат, то собственность храмов и государственная казна становились царскими и подробно описывались специально приставленными к войску писцами и чиновниками. В результате археологи получили источник, который позволяет восстановить материальную культуру и искусство урартов подробнее, чем это делают раскопки.

Среди военной добычи было много коней и колесниц. Документы перечисляют: «33 серебряные колесницы... 7 вожжей и дышл, покрытых золотыми звёздами, вместе с серебряным бичом с золотыми kiblu и оправой. Одно изображение Урсы [Русы] с его двумя ездовыми лошадьми и колесничим, с их сиденьями, — литая медь, — на котором можно прочесть его собственную похвальбу: „с моими двумя конями и одним колесничим рука моя обладала царской властью Урарту”».

Взятие Мусасира и храма бога Халди завершило окончательный разгром Урарту. «Собственной рукой, железным кинжалом своего пояса лишил себя жизни» Руса I. Правда, не прошло и десяти лет, как в битве с киммерийцами, а может, и во время дворцового заговора был убит и Саргон II, а самой Ассирии предстояло погибнуть через сто лет от рук скифов, мидян и вавилонян.

После того как мы увидели в боевой обстановке крупнейшую армию древности — ассирийское воинство, перед нами встаёт вопрос, в чём же была сила конницы киммерийских и скифских лучников.

В.Б. Ковалевская

В.Б. Ковалевская