|

|

|

|

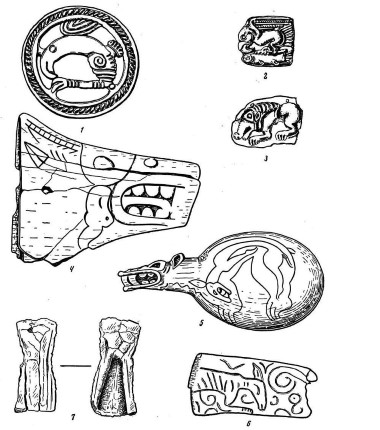

Рис. 1. Вещи скифского и сарматского типов:1 — бляха из воронежских Частых курганов (сильно уменьшено); 2 — золотая бляха на Куль-Обы, собрание ГИМ, н.в.; 3 — золотая бляшка из Золотушинского Астраханской обл., ум.; 4 — костяной футляр из кургана А12 блюменфельдской курганной группы, ум.; 5 — костяная ложка из урочища Бис-оба с изображением медведя и копытного, ум.; 6 — костяная пластинка из кургана у пос. Матвеевского с изображением хищника с головой травоядного, ум.; 7 — железный кельт из с. Харьковки Саратовской обл., ок. ½ ум.(Открыть Рис. 1 в новом окне) |

Рис. 2.

|

Хищник, по всей видимости медведь (рис. 1, 3), изображён на золотой нашивной бляшке из с. Золотушинского Астраханской области. [9] От его головы назад до начала тазового пояса идёт сужающаяся к концу полоса с семью поперечными рубцами. Так трактованы рога сайги на золотой пронизи из-под Туграя, рога козла на бронзовой уздечной бляхе из кургана у с. Покровки и, по-видимому, также козлов на крупных нашивных бляшках из золота оттуда же. [10] В известном кургане А-12 из-под Блюменфельда (ныне Цветочное) костяной футляр наконечника копья трактован в виде головы волка, достаточно реалистичной. [11] По обе стороны повыше острых ушей вполне симметрично располагаются две гравированные полоски, разделённые поперечной резьбой на десять рубцов, более всего похожих на трактовку рогов (рис. 1, 4). Думаю, что здесь также представлен рогатый хищник — рогатый волк. И рогатый медведь, и рогатый волк — нереальны, но оба они — представители местной фауны. Образ рогатого хищника дошёл до заволжских степей, и вместо непонятных льва и львиного грифона рога украсили местных зверей. Да и вообще животные, которых изображали савроматские мастера, реальнее и более связаны с местной фауной, чем сказочные или полусказочные для Скифии львы и грифоны причерноморских племён. Лось, медведь, волк, орёл, конь, баран, верблюд, сайга, дикий козёл здесь основные образы. Многие из них есть и в Скифии, но при сходных приёмах стилизации у мастеров Причерноморья стилизация чаще затемняет реальное содержание образа. Однако фантастические образы в виде местных рогатых хищников у савроматов бытуют. Есть у них нечто другое, чего не найдёшь у скифов и меотов, — так сказать, хищное копытное. Таково копытное с полной хищных зубов пастью, то ли самка лося (рис. 1, 5), то ли олениха, вписанная в туловище медведя на туалетной ложке из кургана в урочище Бис-оба недалеко от Орска. [12] Протома такого же хищно-травоядного изображения на костяном предмете неопределённого назначения из кургана прохоровского этапа у пос. Матвеевского. Животное припало к земле, как во всём зверином стиле изображались хищные, передняя лапа имеет пальцы, но голова напоминает безрогую олениху или лосиху (рис. 1, 6). Рогатых хищников, особенно тигров и медведей и копытных с хищной пастью достаточно много известно в западносибирском и алтайском искусстве. [13] В этом савроматский звериный стиль родственнее сибирскому, чем причерноморскому, т.е. дело здесь обстоит иначе, чем с другими чертами материальной культуры и быта савроматов.

*

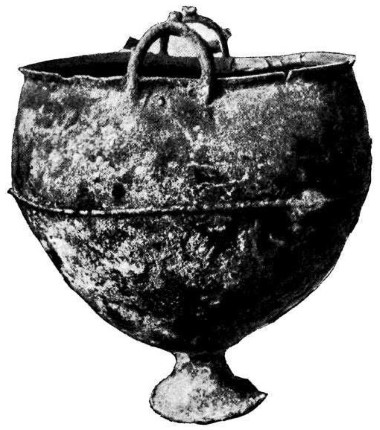

Бронзовый котёл (рис. 2), ещё не опубликованный, был найден при раскопках П.С. Рыкова, в которых мне случилось принимать участие, летом 1926 г. в окрестностях с. Харьковки Палласовского района Саратовской области, в курганной группе №3, ближайшей к селу с северо-запада, в могиле, обнаруженной в кургане 15. Квадратная яма, 2×2 м, глубиной 1,70 м, была ориентирована углами по странам света. Костяк был вытянут по диагонали могилы головой на юг. Поперёк голеней покоился костяк ребёнка, головой на юго-восток. В северном углу могилы

лежал на боку бронзовый котёл общей высотой 46 см про диаметре устья 39 см и высоте ножки 8 см. Над его бортиком возвышаются друг против друга две вертикальные ручки. Каждая из них украшена тремя шишечками, а корпус посередине охвачен выпуклым валиком с косыми насечками, по-видимому, имитирующими узкую верёвочку. В котле лежала ручка деревянной ложки, несколько палочек и железный стержень, загнутый на конце в крючок, длиной около 30 см. Всё это, конечно, приспособления для вытаскивания мяса и разлива бульона или подливы.

Судя по воспроизведению, подобный котёл из погребения 8 кургана 55 Калиновской курганной группы в зоне левобережного затопления у Волгоградской ГЭС [14] почти тождествен котлу из Харьковки. У него, впрочем, недостаёт одной из ручек, а на середине края между ними с обеих сорон [сторон] имеется по небольшому ушку. Он также украшен имитацией верёвочки, но ближе к верху тулова. В противоположность погребению у с. Харьковки погребение у с. Калиновки содержало ещё несколько бронзовых и серебряных сосудов, золотые браслеты, серьги и пр. В инвентаре харьковской могилы, впрочем, был ещё шаровидный глиняный лепной горшок и обломки какого-то чёрного лощёного сосудика. Однако едва ли можно сомневаться в близости обоих этих захоронений по времени — I в. н.э.

В публикации В.П. Шилова приведено несколько примеров таких котлов из Нижнего Поволжья. Можно с ним согласиться в том, что такие котлы характерны для сусловского этапа сарматской культуры, но их встречено ещё очень немного. Отличие между той или другой находками заключается ещё в том, что В.П. Шиловым были найдены в котле конские кости, а в публикуемом котле костей не было, т.е. можно думать, что там было положено мясо без костей.

*

Землекопное орудие из железа (рис. 1, 7) найдено в кургане 4 той же курганной группы №3 у Харьковки. Оно было воткнуто лезвием в материк в южном конце входной ямы погребального сооружения, обычного для сарматов Заволжья сусловского этапа, т.е. с подбоем под западной стенкой, отгороженным продольно положенной доской. На устланном корою дне входной ямы в южном конце находилась задняя нога овцы, около неё — железный нож. При мужском вытянутом костяке, лежавшем головой на юг, стоял справа у головы лепной горшок с высоким отогнутым горлом, орнаментированным до краю насечками. В нем две бронзовые тонкие трапециевидные пластинки; в головах погребения — железный трёхлопастный черешковый наконечник стрелы.

Само орудие — кельт, высотой 11 см, шириной по верху втулки 4,9 см. В месте перехода к лезвию он сужается до 3,25 см, а затем по лезвию достигает прежней ширины. Втулка на обратной стороне незамкнутая, щель книзу сильно суживается.

Из положения орудия можно заключить, что оно было применено для выкапывания могилы. С неменьшим успехом оно, конечно, могло применяться и в качестве тесла при деревообделочных работах, хотя и для того и для другого оно имело очень короткую рабочую часть — всего 5 см.

Находка такого орудия — не новость в сарматской археологии и Поволжья, и Кавказа. Так, например, П.Д. Рау в 1924 г. нашёл такое же орудие на р. Торгун в кургане В-5. [15] Очень близкий по размеру и форме кельт найден близ Саратова П.С. Рыковым на Чардымском городище городецкой культуры. [16]

Больших размеров (длина 17 см), но, несомненно, близкого назначения и почти той же формы орудие было найдено в ст. Северской в составе инвентаря известного кургана, доследованного в 1882 г. В.И. Сизовым. [17] Таким образом, для I в. до н.э. — II в. н.э. применение орудий этого рода сарматами и их ближайшими соседями несомненно.

[1] С.Н. Замятнин. Скифский могильник «Частые курганы» под Воронежем. — СА, 1946, VIII, стр. 17, 19, рис. 6, 2.

[2] Б.А. Лунин. Археологические находки 1935-1936 гг. в окрестностях станиц Тульской и Даховской близ Майкопа. — ВДИ, 1939, №3, стр. 216, 217, рис. 7.

[3] Б.Н. Граков. Древнегреческие керамические клейма с именами астиномов. М., 1929, стр. 22-24; А.Н. Зограф. Античные монеты. — МИА, 1951, №16, стр. 127, 128, табл. XXXI, XXXII.

[4] Б.Н. Граков. Каменское городище на Днепре. — МИА, 1954, №36, стр. 90; М.И. Максимова. Античные города Юго-Восточного Причерноморья. М.-Л., 1956, стр. 160-161.

[5] Б.Н. Граков. Скифский Геракл. — КСИИМК, 1950, вып. 34, стр. 7-18.

[6] ОАК за 1913-1915 гг., стр. 115, рис. 187а, б.

[7] А.П. Манцевич. К вопросу о торевтике в скифскую эпоху. — ВДИ, 1949, №2, стр. 211, рис. 7.

[8] К.Ф. Смирнов, В.Г. Петренко. Савроматы Поволжья и Южного Приуралья. — САИ, Д1-9. М., 1963, табл. 16, 17; 21-24; 26.

[9] САИ, Д1-9, табл. 17, 40; 26, 2, 11, 12.

[10] Там же, табл. 26, 30.

[11] Там же, табл. 22, 7 23, 8.

[12] Там же, табл. 22, 4.

[13] Например: С.И. Руденко. Сибирская коллекция Петра I. — САИ, Д-3-9. М., 1962, табл. V, 5; VI, 3, 4 и др.

[14] В.П. Шилов. Калиновский курганный могильник. — МИА, 1959, №60, стр. 402-404, рис. 57, 4.

[15] Р. Rаu. Die Hügelgräber romischer Zeit an der unteren Wolga. Pokrowsk, 1927, S. 37, Fig. 52.

[16] П.С. Рыков, Чардымское городище. Саратов, 1933, табл. 2 (слева в среднем ряду); Н.В. Трубникова. Племена городецкой культуры. — «Труды ГИМ», 1957, вып. XXII, рис. 1, 5.

[17] К.Ф. Смирнов, Северский курган. М., 1953, стр. 13; №11; табл. VII, б.

Б.Н. Граков

Б.Н. Граков