|

|

|

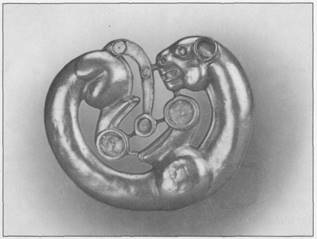

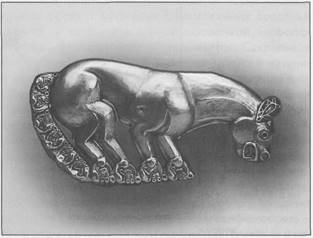

Свернувшаяся пантера.Поясная пряжка.IV в. до н.э. Золото.Сибирская коллекция Петра I.Эрмитаж. |

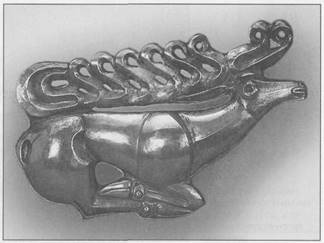

Пантера.Накладная бляха на щит или колчан.VII в. до н.э. Золото.Келермесский курган.Эрмитаж. |

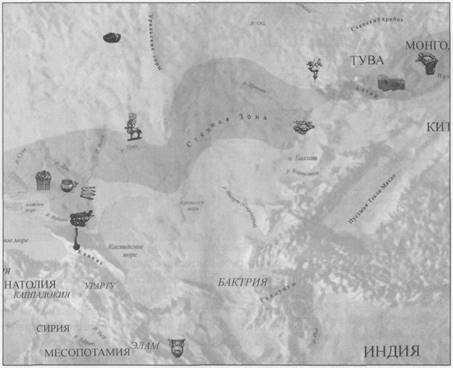

имеют памятники Казахстана и Средней Азии, Горного Алтая и Тувы, Заволжья и Приуралья. В науке понятия «скифское время», а иногда и «скифы» используются как условные термины, имеющие отношение к древностям всего степного региона Евразии в начале железного века.

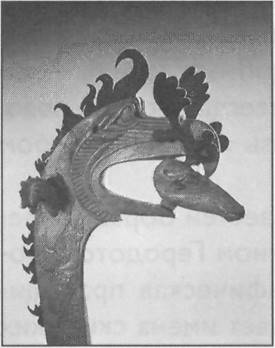

Искусство скотоводческих племён, по языку принадлежавших к североиранской группе, можно назвать самым удивительным явлением I тысячелетия до н.э. Определённый стиль, или набор мотивов и художественных приемов, присутствует во всех родственных культурах, имеет общие истоки, исчезает вместе с угасанием культур скифского типа. Этот стиль получил название звериного, так как основными мотивами орнамента и композиций являются тела животных или их части, это главный, хотя и не единственный элемент изобразительного ряда. Самые древние предметы, исполненные в зверином стиле, обнаружены на противоположных полюсах ареала обитания кочевников. К VIII или даже к IX в. до н.э. относят бляху в виде свернувшейся кольцом пантеры из кургана Аржан в Туве. В VII столетии до н.э. подобная пантера, а также олени, фантастические грифоны с хищными клювами и другие зооморфные существа украсили оружие и утварь воинов, погребённых в курганах Прикубанья. Золотая свернув-

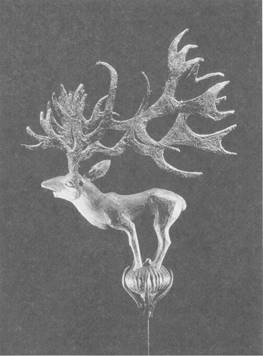

Олень.

Накладная бляха на щит или колчан.

VII в до н.э. Золото. Костромской курган.

Эрмитаж.

шаяся кольцом пантера находится и среди вещей так называемой Сибирской коллекции Петра I, составленной ещё в начале XVIII в. из предметов, случайно найденных в степях к востоку от Урала. (Более точное место их происхождения не установлено.)

Подлинными шедеврами раннего скифского звериного стиля, уже сложившегося к VII в. до н.э., признаны две бляхи — крупные золотые накладки в виде оленя и пантеры, украшавшие щиты или колчаны, найденные при раскопках курганов близ станиц Келермесская и Костромская в Прикубанье. Обе бляхи массивны, контуры замкнуты, позы зверей выразительны. Каждый из них будто воплощение своего вида — хищника перед прыжком и копытного в «летящем галопе», хотя исполнены они отнюдь не в реалистической манере. Тела зверей расчленены мощными плоскостями или наклонными гранями. Лапы хищника заканчиваются маленькими пантерками. Ряд «свернувшихся кольцом» пантерок, подобных сибирской, продолжается и на хвосте зверя, воплощая идею магического умножения волшебной силы, заключённой в бляхе. Голова оленя, устремлённая вперёд, увенчана не просто рогами, а целой короной из спиралей, каждый крутой завиток которых заканчивается хищным клювом. Ноги животного подобраны под круп, копыта с круглым выступом заост-

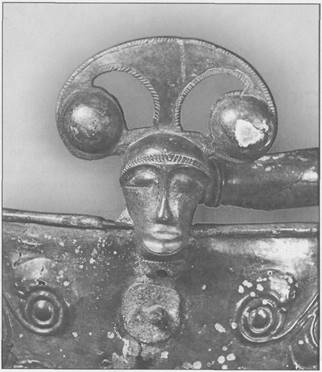

Грифон. Навершие.VII в. до н.э. Бронза. Ульский курган. Эрмитаж. |

Грифон. Украшение мужского головного убора.IV в. до н.э. Дерево, кожа. Пазырык. Эрмитаж. |

рены, и в целом в них тоже видится некий хищный птичий образ. Назначение стилизованных созданий скрыто за внешней звериной оболочкой, мифологический контекст скорее угадывается. Сакральное предназначение предметов подтверждается и материалом: они отлиты из золота. Скудные сведения Геродота используются для доказательства истолкования древнего замысла. Символизирует ли «летящий галоп» оленя вечное движение Солнца, или напряжение объёмов передаёт драматичную позу связанного жертвенного животного, несущего в себе и «орудия терзания»? Или некий клан избрал оленя своим тотемом и прародителем? Пантера — существо ночное, коварное, агрессивное — антипод копытного. К образу хищника близок смысл другого популярного у скифов образа — грифона, этой причудливой комбинации орлиных и кошачьих элементов.

В пряжках коллекции Петра I, в аппликациях на войлоке из Алтайских курганов, в дереве и металле изделий V-IV вв. до н.э. повторяется тема противостояния хищных и копытных животных в так называемых «сценах терзания». Считается, что этот мотив восходит к древним переднеазиатским образцам, он известен грекам и почитался персами как знак смены зодиакальных созвездий. Для персидской символики характерно изображение животных как воплощения божеств и сакральных понятий. Ираноязычные племена Евразии, возможно, сохранили более архаическую систему символов. Силуэты клюва, копыта, ветвистых рогов можно увидеть на уздечках и налобниках коней, в прорезном узоре меховой одежды и в войлочных аппликациях. Фантастические тела сплетаются в напряжённый и яростный каскад на татуированных руках вождя-шамана из 2-го Пазырыкского кургана на Алтае. Звериный стиль — уникальный язык искусства, способный сформулировать столь сложные идеи, как модель мироздания и управляющие миром силы. Для синкретического сознания древнего кочевника весь мир — это извечная борьба двух начал, агрессивного и жертвенного.

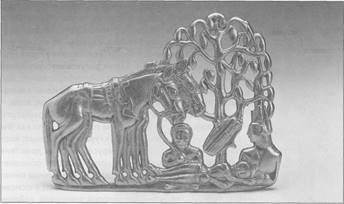

Сравнительно немногочисленны памятники древнего искусства, в которых представлены сюжеты мифо-

логии или эпоса. Именно в этих произведениях встречаются антропоморфные изображения и композиции, предполагающие определённый рассказ. Бляха из Сибирской коллекции с изображением «сцены под деревом», войлочная аппликация ковра из 5-го Пазырыкского кургана на Алтае с фигурой женщины в кресле и всадником и ещё несколько подобных «сцен» — сюжет, очевидно, один и тот же, и всегда через дерево, косу, корни передана особая связь героини с миром природы.

В Причерноморских степях известен образ «змееногой» богини. В мифе, приведённом Геродотом, полуженщиной-полузмеёй была мифическая прародительница скифов. Геродот сообщает имена скифских божеств, ищет соответствующие аналогии в греческом пантеоне, подробно останавливается на культе меча, воплощавшего скифское божество войны.

К IV в. до н.э. относится ряд памятников, созданных мастерами, хорошо знакомыми с эллинской художественной традицией. Скорее всего ими были греки Боспорского царства или других причерноморских центров или скифы, их ученики. Именно эти вещи, среди которых Куль-Обская ваза, Солохский гребень

|

|

Сцена терзания. Аппликация на войлочном чепраке.IV в. до н. э. Дерево, кожа. Пазырык. Эрмитаж. |

Сцена под деревом. Поясная бляха.IV-III вв. до н.э. Золото. Сибирская коллекция Петра I. Эрмитаж. |

и др., считаются не только прекрасными образцами торевтики, но и самыми достоверными воспроизведениями облика скифов, исполненными в стиле так называемого «этнографического реализма». Заказчиками этих вещей были скифы, и они же использовали греческие шедевры в соответствии со своими обычаями. Большая часть подобных предметов происходит из так называемых Царских курганов Южного Поднепровья. Самым грандиозным из них был курган Чертомлык, под высокой насыпью которого в глубоких погребальных камерах были захоронены вместе с царём женщина (царица или жрица), слуги, лошади, огромный котёл для дружинного пира, греческая и скифская посуда, оружие, парадные одежды.

Среди находок в Чертомлыкском кургане есть уникальный набор культовой утвари — амфора, чаша и черпак работы первоклассного греческого торевта IV в. до н.э. Украшающее амфору барельефное изображение скифов, стреноживающих коней, считалось образцом бытописательского жанра. Однако внимательное исследование всего комплекса с позиций современных представлений о скифской духовной культуре позволило археологу Д.А. Мачинскому, знатоку древ-

Змееногая Богиня. Конский налобник.

IV в. до н.э. Золото. Б. Цимбалка. Эрмитаж.

него менталитета, увидеть иное содержание: под ручками большой чаши как из-под земли поднимается змееногая богиня в калафе — уборе жриц богини плодородия, на плечиках амфоры скифы не только пасут коней, а совершают жертвоприношение и для этого ловят и убивают коня. Сцена ритуального удушения коня — в центре композиции, непосредственно над нею, в верхнем регистре декора изображены крылатые грифоны, терзающие оленя, а на тулове вазы — протома (передняя часть) царственного крылатого коня, окружённого цветущими побегами. Это как бы схематичное изложение структуры мироздания: космическая битва в верхнем ярусе, земные действия людей в среднем, в нижнем — произрастание, обновление и у самого поддона — змееногая владычица «нижнего», подземного мира. Та же схема лежит в основе композиции трёхъярусной золотой пекторали, найденной украинскими археологами в Поднепровье, в кургане Толстая Могила.

Сюжеты так называемых бытовых сцен могут быть связаны не с мифологией, а с эпосом, с тем интересом к собственной истории, который у бесписьменных народов обычно воплощается в устных преданиях. В IV в. до н.э. скифы обращаются к легендам о своих истоках, о трёх братьях, сыновьях прародителя и богини, о битвах. Возможно, слагались песни и в честь недавних событий. Например, гребень из кургана Солоха, как считает крупный скифолог А.Ю. Алексеев, украшен сценой сражения, победителем в котором был сам погребённый.

В Царских курганах Поднепровья в IV в. до н.э. были похоронены участники событий времени последнего расцвета скифского царства — племенные вожди, правители территориальных объединений, предводители знатных родов, военная аристократия. Это был период формирования если не государственной, то близкой к ней системы организации единой Скифии.

Скифы стремились к господству не только в Поднепровье, но и на Дунае, на Балканах, однако здесь их интересы пересеклись с возрастающей экспансией Македонии. Скифы были разбиты Филиппом, отцом

Александра Великого, и почти в то же время на восточных рубежах Скифии появляется новая волна кочевников — сарматов.

Родственные скифам по языку и культуре сарматы, затем аланы оттесняют скифов в низовья Днепра, а через несколько столетий и от скифов, и от сармато-аланских орд останется лишь небольшой народ, оттеснённый к горам Кавказа (современные

осетины). Сарматский вариант звериного стиля декоративнее скифского, обильно инкрустированные цветными вставками золотые накладки конской сбруи и украшения ярки, звериные мотивы отличаются схематичностью и динамизмом.

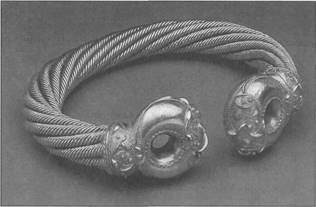

Замечательной иллюстрацией этого последнего расцвета звериного стиля может служить гривна из кургана Хохлач (Новочеркасск). В греческих городах Причерноморья в последние столетия до нашей эры расцветает искусство эллинистического типа, также активно использующее колористический эффект цветных вставок, только не бирюзовых, а красных, гранатовых. В первых веках нашей эры в Причерноморье проникает искусство Римской империи, особенно активно воздействовавшее на варваров благодаря распространению продукции серийного производства.

(стр. 19) Амфора.IV в. до н.э. Серебро.Чертомлык.Эрмитаж. |

(стр. 20) Гребень.IV в. до н.э. Золото.Курган Солоха.Эрмитаж. |

(стр. 21) Деталь гривны.I в. н.э. Золото, Бирюза.Курган Хохлач.Эрмитаж. |

В степях Евразии место ираноязычных скотоводов в I тысячелетии н.э. займут тюркоязычные народы, и вновь другие страны будут со страхом ждать нашествия из степи, но никому из новых степняков не удалось добиться столь устойчивого политического и культурного единства, как скифам. Уникальной была и та возможность общения и сотрудничества с античным миром, которая воплотилась в интереснейший феномен искусства, по праву называемый греко-скифским.

В истории мировой культуры скифы останутся создателями оригинального по стилю и глубокого по своему смыслу искусства, обаяние которого было осознано только в XX в. Скифы рано сошли с исторической сцены, но это имя стало нарицательным для определения исторической роли огромного региона, лежащего между Востоком и Западом.

Кельты. ^

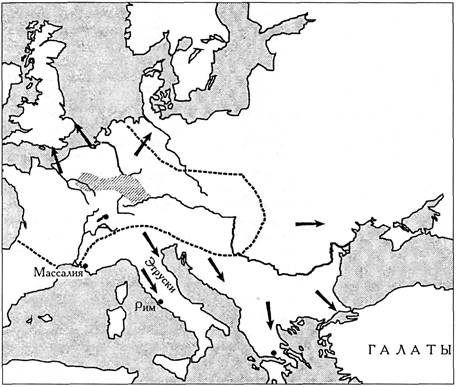

Начало железного века для Западной Европы также было отмечено переселением народов, но постепенно культура огромной территории от Карпат до берегов Атлантики становится относительно однородной, и по месту первых находок её называют латенской, связывая её распространение с расселением группы родственных племен. Около 500 г. до н.э. из Приальпийских предгорий большие массы людей устремляются в Испанию, Британию, на Балканы и Апеннинский полуостров. Рим, ослабленный войнами с другими италийскими племенами, был разграблен воинственными галлами, и это имя в дальнейшем стало для латинян обозначать всю группу. Греки называли их кельтами. (В настоящее время кельтами обобщённо называют народы, принадлежащие к одной группе в семье индоевропейских языков. Сейчас на кельтских языках говорят только во французской Бретани, в Уэльсе и на севере Ирландии.) В III в. до н.э. кельтское нашествие охватило Грецию, некие галаты устремляются вглубь Малой Азии, где терпят поражение от Пергамского царства. Знаменитый Пергамский алтарь был воздвигнут в честь победы над галатами, но остатки этого племени ещё долго обитали в центре Малой Азии (см. Послание апостола Павла к галатам). Географические карты сохранили древнее имя в названиях Галлия (Франция), Галиция (Карпаты), Галисия (Испания), след перемещения племени боев читается в наименованиях Болоньи и Чешской Богемии. Список кельтских топонимов можно продолжить длинным перечнем городов, начиная с Парижа (Лютеция Паризиорум).

Геродот считал кельтов крупнейшим варварским народом Европы. Они не были кочевниками, но легко снимались с насиженных мест, занимались земледели-

Карта расселения кельтских племён.

ем и разводили скот, славились высоким уровнем обработки металлов. Уже в V в. до н.э. они использовали гончарный круг, их звонкая керамика могла соперничать по качеству с античной, скопления гончарных печей в разных странах Европы свидетельствуют о наличии настоящих ремесленных центров, снабжавших продукцией широкую округу. Артели мастеров странствовали, распространяя свои изделия, торговцы доставляли новинки в самые отдалённые районы. И в керамике, и в металле ранние кельтские мастера нередко подражают этрусским и греческим формам, но изделия получаются оригинальными, с несвойственными для Средиземноморского мира резкими перепадами членений, утрачивают гармонию несущих и несомых элементов, украшаются обильно и ярко. В поздних сосудах присутствуют более уравновешенные пропор-

«Тараск».III в. до н.э. Известняк.Прованс. Франция.Музей Кальве. Авиньон. |

Мёртвая голова.(деталь «Тараска»).Музей Кальве, Авиньон. |

ции. Вырабатываются стандартные формы, удобная кухонная посуда и изящные столовые миски с блестящей лощёной поверхностью, которым подражали и за пределами латенской культуры. По всей Европе распространяется мода на металлические застёжки (фибулы), фибулами латенского типа пользовались и соседние варварские народы. Эволюция этих украшений сейчас хорошо изучена и используется для датирования материалов раскопок.

Укреплённые поселения кельтов напоминают настоящие города. Бывшие вначале культовыми святилищами или убежищами на случай опасности, многие из них в дальнейшем становятся центрами ремесла, торговли, столицами племён. С IV в. до н.э. некоторые из них чеканят свою монету, взяв для образца статеры Македонии, хотя в кельтской экономике денежное обращение было неразвито и монеты использовались главным образом для утверждения авторитета вождей, в дипломатии или для кладов. Племенные объединения кельтов нестойки, часты междоусобные войны, хотя культурные и торговые связи между племенами достаточно прочны, а для II в. до н.э. оправданно даже понятие «общего рынка».

По свидетельствам римлян, кельты восприимчивы и легко перенимают чужие достижения. Они воинственны, безрассудно храбры и неспособны к планомерным и объединённым усилиям. Очевидцы описывают их разрисованные тела, гривны на шеях, гремящие трубы и крики женщин, подбадривающих сражающихся. Они вооружены длинными мечами, дротиками и кинжалами, упоминаются их овальные щиты, шлемы, подобия доспехов. В ирландском эпосе герои сражаются на колесницах. В обществе наибольшим почётом пользуется родовая аристократия, затем — воины и группа, подобная жречеству. Среди последних — «законоговорители», знахари, певцы. Выше всех стояли так называемые друиды, влиявшие даже на королевские решения, владевшие тайным знанием и объединённые в особую надплеменную организацию. Обучение жрецов включало заучивание тысяч стихотворных текстов, но в магических целях использовалось руническое

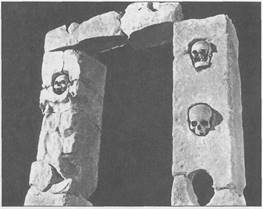

Портик святилища.

Рокпертюз, близ Марселя.

Музей Борели. Марсель. Франция.

письмо огам. Сохранившиеся тексты так называемых ирландских саг — древнейшей после античной литературы Европы — дают представление о кельтском эпосе.

Кельты поклонялись богам, подобным божествам и других индоевропейских народов, среди них главный — громовержец Таранис. Известны Теутатес, Эзус, Луг и ещё более 400 покровителей сил природы и отдельных мест — рощ, родников, лесов и полей, пещер и моря, каждого урочища. Им приносили жертвы, они освящали зароки и ритуальные действа. Как важнейшие праздники отмечались дни солнцеворота (21 марта и 21 сентября), понимаемые как даты смены власти весеннего и осеннего божеств, поочерёдных супругов богини, Купальская ночь (с 21 на 22 июня), первый выгон скота и последний (1 ноября). Общекельтские боги могли иметь разные имена на местах. Святилища кельтов располагались в дубравах, у источников рек и озёр. Иногда (вплоть до наших дней!) культовые церемонии происходили на древних, ещё докельтских святилищах вроде Стоунхенджа в Англии, сооружённого ещё в бронзовом веке.

Все вышесказанное позволяет считать кельтов наиболее развитыми среди варварских народов, но не случайно их культуру иногда называют «несостоявшейся

цивилизацией», и её варварская природа сказывается не только в неразвитости их государств, письменности, экономики. Жизнь каждого кельта была подчинена многовековой традиции, и человек не обладал той персональной свободой, которая уже сложилась в античном мире. Но именно кельтам античная традиция приписывает приверженность к столь сложной мистической идее, как метемпсихоз — переселение душ, переход души умершего в другое существо. Возможно, именно своеобразное мировоззрение кельтских мудрецов и искушённых в тайном смысле знаков мастеров породило то ощущение неуловимой зыбкости границ живого и мёртвого, человеческого и растительного мира, присутствующее в произведениях кельтского искусства.

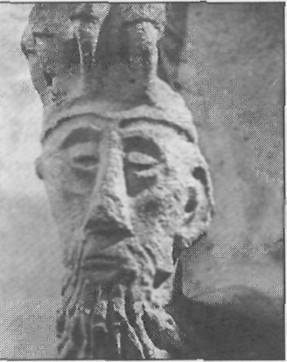

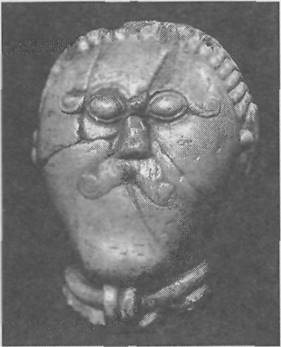

Голова героя или божества.III в. до н.э. Известняк.Мшецке Жехровице.Национальный музей. Прага. |

Маска.III в. до н.э. Бронза.Тарб. Пиренеи. Франция.Музей национальных древностей. Сен-Жермен-Ан-Ле. Париж. |

Монументальных сооружений кельтской архитектуры мы почти не знаем, только на юге Франции, вблизи древних центров финикийской и греческой колонизации, обнаружены руины святилищ и скульптуры богов или героев. Среди них изваяние сидящего со скрещёнными ногами персонажа, двуликая голова, высеченная почти в «кубистической» манере, и так называемый Тараск — зверь с львиной гривой, опирающийся на две мёртвые человеческие головы, — возможно, образ пожирающей смерти. Мотив головы, отделённой от туловища, в кельтском искусстве встречается неоднократно. В Рокпертюз близ Марселя открыто святилище с алтарём (?) в виде портика с нишами для человеческих черепов. В разных концах Европы найдены странные маски и скульптурные головы. Наиболее выразительные происходят из Моравии (Мшецке Жехровице) и из Тарба в Пиренеях, обе датируются III в. до н.э. Начиная с I в. до н.э. в изображениях отчётливо присутствует влияние античной пластики. Возможно, существовали деревянные изваяния богов или героев, но они не сохранились.

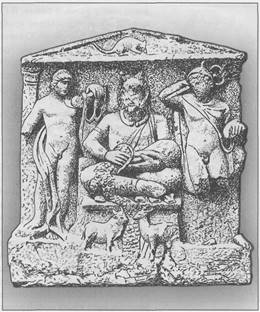

О пантеоне богов европейских племён рубежа нашей эры и о ритуалах, связанных с божествами, могли бы рассказать ещё не расшифрованные изображения на пластинах из знаменитого котла, обнаруженного в Гундеструпском болоте в Дании. Это довольно боль-

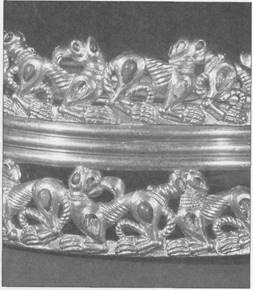

Котёл.I в. до н.э. Бронза. Серебро. Гундеструп. Исторический музей. Копенгаген. |

Цернунос — покровитель животных (деталь котла из Гундеструпа).Исторический музей. Копенгаген. |

шой и широкий сосуд, украшенный внутри и снаружи серебряными пластинами с загадочными изображениями, возможно взаимосвязанными. Среди них бородатые боги с гривнами на шеях, женская фигура, с обеих сторон фланкированная мужскими, ещё одна, кормящая грудью животное. На серии пластин, украшавших сосуд изнутри, развёрнуты странные композиции — шествие воинов, мужская фигура с оленьими рогами, окружённая животными, колесо в руках человека в шлеме. На дне котла крупная фигура быка с маленьким «матадором» над ним. Каждое изображение, каждая сцена вызывают множество вопросов, и загадка Гундеструпского котла ещё не раскрыта. Несомненно сакральное назначение утопленного (жертвенного?) сосуда, тем более что культ священного котла в кельтской

традиции хорошо известен. Персонажи этого своеобразного «свода» изредка встречаются и в других произведениях кельтского искусства, они узнаваемы, а скупые записи римских авторов иногда помогают узнать и их имена. Так, бородатый бог с жертвенным оленем в руке — это, видимо, Таранис, а юный рогатый бог, сидящий «по-турецки», — это покровитель зверей Цернунос, «опознана» и богиня с мужьями разных сезонов. В удалённые от основной территории кельтов датские болота котёл мог попасть в римское время, когда из свободных варваров большинство кельтских племен превращается в покоренное население провинций Римской империи. Даже в первых веках нашей эры сфера влияния латенской культуры была шире ареала обитания кельтоязычных племен и достигала Балтийского побережья.

Изображение человеческой головы часто встречается на металлических украшениях, местоположением и приемами пластики напоминая звериный стиль скифского мира. Особенно выразительны гротескные окончания гривен, браслетов и фибул раннего латена (V-IV вв. до н.э.). В композицию включаются завитки, бегущие зигзаги, волна, стилизованные побеги, криволинейные, подвижные, тем более удивительные, что в долатенское время европейские варвары обычно использовали только скупой геометрический узор. Существует предположение, что не только антропо-

|

|

Украшения.IV в. до н.э. Золото.Вальдальгесхайм. Германия.Рейнский музей. Бонн. |

Гривна.I в. до н.э. Золото.Снеттисхам. Англия.Британский музей. Лондон. |

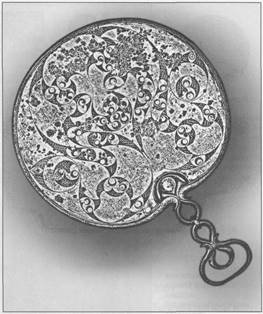

морфные мотивы, но и орнаментика в виде завитков была заимствована кельтами из средиземноморского искусства. Вазовая живопись и мелкая пластика из Эллады и Этрурии познакомили варваров с орнаментальным искусством соседей, в кельтской интерпретации прообраз приобрёл гротескную остроту, экспрессию бурной динамики, через пару поколений он уже почти неузнаваем, а к IV в. до н.э. утрачивает изобразительность, но обретает уникальное воплощение в так называемом «пластическом стиле», исполненном фантазии и грации (гипотеза Пауля Якобсталя). Преображение исконно классического мотива особенно ярко демонстрируют памятники кельтской нумизматики: царские профили на аверсах монет превращаются в композицию из завитков, реверс заполняют разновеликие лошадки, человечки, точки в понятной только древним кельтам взаимосвязи. Уже в III столетии до н.э. в декоре украшений и оружия высокий рельеф заменяется гравировкой, изменяются и функции вещей. Исчезает золото, ослабляется ориентация на аристократического заказчика, вещи становятся более утилитарными. В последние столетия до нашей эры расцветают локальные школы, наиболее яркий пример самобытного кельтского искусства — изысканный «островной стиль» Британии.

Воздействие культуры античного мира кельты начали испытывать задолго до римского завоевания. На юге

Умирающий галл.

Римская копия. Греческой скульптуры из Пергама.

Капитолийский музей. Рим.

Франции и в Испании сохранились руины греческих городов-колоний, крупнейшим из которых была Массилия (современный Марсель). Греки хорошо знали не только Средиземноморское побережье, даже Геракловы Столбы (Гибралтар) не были конечным пунктом их плаваний. Их интересовали Касситеритовы (Оловянные) острова (Британия?) и побережья северных морей, богатые янтарём. Они привозили варварам свои изделия, вино и оливковое масло, а увозили не только рабов, олово или серебро, но и пищу для размышлений.

Во II в. до н.э. римляне захватили Грецию, Испанию и Лигурийское побережье с Массилией. Походы Юлия Цезаря в I в. до н.э. присоединили к Риму огромные территории — от Альп до Британии. Рим становится империей, а кельты — подневольными и неполноправными жителями провинций (от лат. pro vincere — «завоёванный», отсюда Прованс). Идёт беспрецедентный культурный процесс, названный в последствии романизацией, в ходе которого выходит из употребления кельтский язык, культ императора и богини Ромы вытесняет местных богов, имперский порядок подчиняет всё и вся римской администрации. Огромное значение приобретают города, где степень бытового комфорта соответствует метрополии. На территории Европы было построено более ста театров. В центре каждого города закладывается форум, улицы пересекаются под прямыми углами, здания муниципалитета, казарм, терм, храмов обретают характерные черты римской архитектуры. Сельские дома дольше сохраняют местный колорит, но в виллах появляются мозаики, статуи и водопровод. Из далёкой Сирии на берега Рейна передислоцируются не только легионеры, но и мастера-стеклодувы, продукция которых расходилась на огромной территории — вплоть до Ютландии и Поднепровья. Галльские эмали способствовали популярности многоцветных фибул и браслетов по всей Империи. Варвары осваивают язык искусства римлян, создавая наивные надгробные портреты, внося свои коррективы с учётом верований и вкусов галлов. Постепенно верования приобретают синтетический характер, как синтетичной становится и манера галло-

Реймсский алтарь.

Вотивная стрела III в. н. э.

Музей города Реймс. Франция.

римских скульпторов, обобщённо, но выразительно трактующих объёмы.

Великий Рим оставался главным центром, но в каждой провинции была своя столица и подданные, свои традиции. Постепенно искусство римских провинций довольно прочно усваивает помпезный стиль всей державы. Тем более интересно, что в III столетии появляются произведения, наглядно демонстрирующие процесс «ренессанса» кельтских элементов внутри галло-римского культурного консенсуса. На так называемом Реймсском алтаре изображён бородатый бог с рогами, а справа и слева — Аполлон и Меркурий, исполненные в добротной провинциально-римской манере. Не только рога, но и поза центрального персонажа напоминает галльского Цернуноса: он сидит, подогнув под себя ноги, его шею украшает гривна,

у ног — жертвенные олени. В Париже (древняя Лютеция Паризиорум) найдено изображение Венеры с двумя мужскими фигурами. Ожили святилища у источников. Трёхликие бородатые головы, мифические три Матери, покровительница коней Эпона и другие скульптурные образы кельтского пантеона сосуществуют с римскими изваяниями и придают искусству Римской Галлии особый колорит. Кельтская экспрессивная манера наделяет всё провинциальное искусство Европы острой выразительностью при явных нарушениях законов классической пластики. Римское искусство варваризируется, новая религия — христианство — способствует деградации классических форм искусства.

Втулка от колесницы.III в. до н.э. Бронза.Франция.Музей национальных Древностей.Сен-Жермен Ан-Ле. Париж. |

Браслет.III в. до н.э. Бронза.Франция.Музей национальных древностей.Сен-Жермен-Ан-Ле, Париж. |

Империя переживает кризис. Её границы рушатся под напором германцев, и наиболее сильное сопротивление новым варварам оказывают жители провинций. С 212 г. все они получили права римских граждан, их языком стала латынь, они защищали мир, культура которого уже не была варварской. Там, где влияние античной культуры было минимальным, в эпоху раннего Средневековья возникает явление, показывающее, что духовный потенциал кельтского мира ещё не был исчерпан. Наиболее ярко он проявился в создании выразительного языка новой религии, занесённой на Британские острова раннехристианскими проповедниками ещё в IV в. Восприняв веру от пустынников коптского Египта, христиане Ирландии и Нортумбрии закладывают первые монастыри, в скрипториях которых возникает одна из самых ранних и своеобразных школ иллюминованных рукописей — нового искусства рождающегося Средневековья.

На основе древних традиций орнаментального искусства ирландские мастера и их ученики, бритты и англосаксы, создали уникальные памятники — манускрипты, посвящённые новому Богу. Одержимые миссионерским рвением, британские монахи основали около ста обителей и распространили по всей Европе рукописи, украшенные магическими орнаментами, оказавшими огромное влияние на язык средневекового искусства, а в начале XX в. давшими новый импульс развитию стиля модерн.

Зеркало.

I в. до н.э. Бронза. Десборо, Англия.

Британский музей. Лондон.

Раннее Средневековье начинается Великим переселением народов. Бывшие римские провинции наводняют орды германцев, с востока движутся гунны, с середины I тысячелетия н.э. вступают на историческую арену славяне. Меняется этническая карта Европы, объединённой идеями христианства. И хотя ранний этап европейского Средневековья нередко называют эпохой варваров, искусство этого периода выходит за рамки нашего короткого очерка и требует отдельного рассмотрения. Мы ограничились анализом наиболее ярких явлений варварского искусства народов — современников средиземноморской цивилизации, оставивших заметный след в мировой истории. Что даёт основание объединить искусство столь разных народов, как скифы и кельты, в нечто общее, именуемое варварским искусством? И скифы, и кельты принадле-

жали к тому типу культурно-исторических сообществ, в которых искусство ещё не стало особой сферой интеллектуальной и художественной деятельности. Это искусство синкретично, его функции включают в себя и декоративный, и культовый, и этнографический, и социальный аспекты.

Его каноны допускали использование элементов иных культур, но его самобытность сохранялась, пока существовал сам народ и творчество было формой воплощения его ментальности. Рождённое в эпоху, формировавшую облик европейской культуры, оно оказало огромное воздействие на её дальнейшее развитие, то отступая перед мощным наследием великого античного мира, то вплетая свои неклассические мелодии и ритмы в симфонию мирового творческого процесса.

Монета.I в н.э.Франция.Музей национальных древностей.Сен-Жермен-Ан-Ле. Париж. |

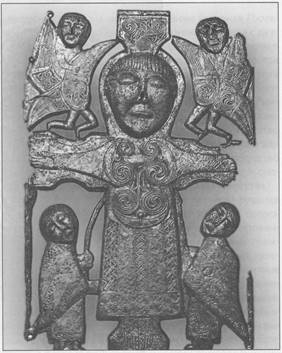

Распятие.VIII в. н.э. Бронза. Атлона.Национальный музей Ирландии.Дублин. |

Литература. ^

Алексеев А.Ю. Хронография Евразийской [Европейской] Скифии. VII-IV вв. до н.э. СПб., 2003.

Артамонов М.И. Сокровища скифских курганов. М.; Л., 1966.

Геродот. История. Л., 1972.

Грязнов М.П. Древнее искусство Алтая. Л., 1958.

Зильманович И.Д. Прошлое кельтского мира // Знание — сила. 1977. №1.

Золотые олени Евразии. СПб., 2001.

Мачинский Д.А. Пектораль из Толстой могилы и великие женские божества Скифии // Культура Востока. Древность и раннее Средневековье. Л., 1978.

Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. Бронзовый и железный век[а]. М., 1974.

Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры. М., 1985.

Раевский Д.С. Очерк[и] идеологии скифо-сакских племён. М., 1977.

Широкова Н.С. Культура древних кельтов. Л., 1983.

Чубова А.П. Искусство Европы I-IV веков. М., 1970.

Щукин М.Б. Улыбка чеширского кота // Знание — сила. 1985. №5.

Щукин М.Б. На рубеже эр. СПб., 1994.

И.Д. Зильманович

И.Д. Зильманович