А.С. Суразаков

А.С. Суразаков

К семантике изображений на кудыргинском валуне.

Едва ли найдётся в Южной Сибири ещё один такой памятник из серии себе подобных, как обнаруженный в 1925 г. на территории могильника Кудыргэ валун-«изваяние», который бы так долго и постоянно приковывал внимание исследователей. Это и понятно. Во-первых, он является одним из наиболее ранних древнетюркских памятников такого типа, во-вторых, весьма необычен по технике исполнения и, в-третьих, несёт на себе изображение интереснейшей повествовательной сцены, смысл которой до сих пор ещё не получил однозначной интерпретации.

После опубликования и краткого описания С.И. Руденко и А.Н. Глуховым материалов раскопок могильника Кудыргэ [1] рисунки на валуне получили ряд толкований. В целом их можно подразделить на две группы. Одни исследователи исходили в своих рассуждениях из области социальных отношений (А.Н. Бернштам, А.А. Гаврилова, С.В. Киселёв, Л.П. Потапов), другие — из сферы мировоззренческих представлений (Г.В. Длужневская, А. Коллаутц, Л.Р. Кызласов, Н. Мавродинов, В.Ф. Янборисов).

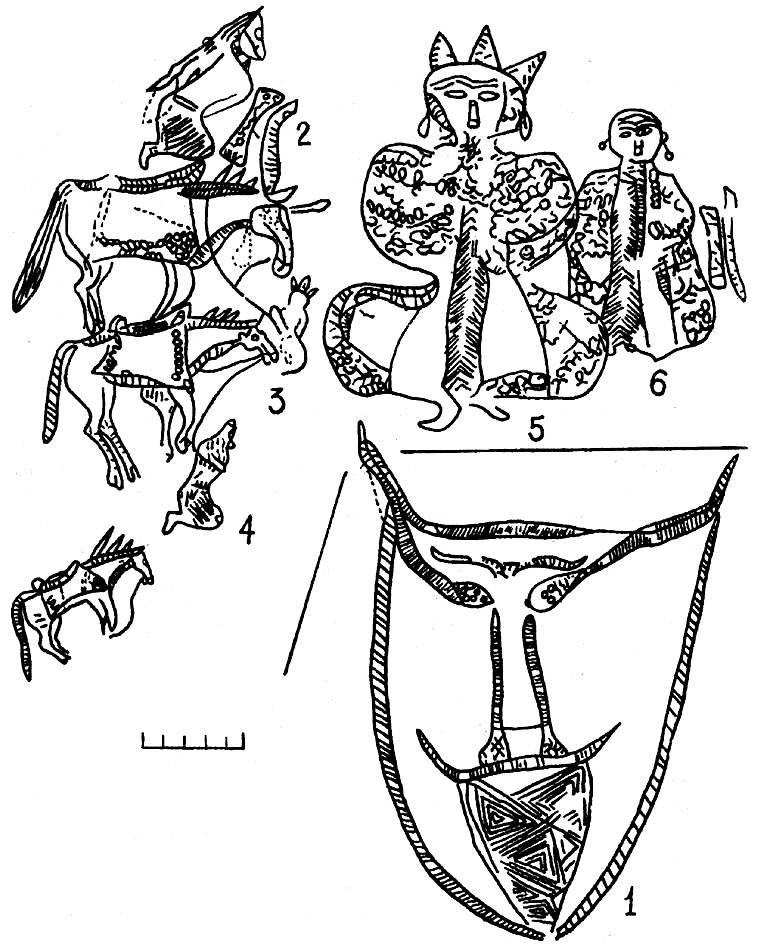

Выдвинувшие первую группу версий авторы вполне справедливо увидели в сцене отражение отношений господства и подчинения, закрепившиеся в оставившем их обществе уже в определённую систему. [2] Весьма оригинальные концепции расшифровки выдвинула и вторая группа исследователей. Вся сцена интерпретировалась либо как связанная с обрядом погребения ребёнка и с присутствием на изобразительной схеме образов древнетюркских божеств Йер-су — духа земли и вод (верхняя мужская личина — см. рис. 1, 1) и Умай — покровительницы детей и плодородия (женщина в трёхрогой тиаре — см. рис. 1, 5), [3] либо как обряд испраши-

(45/46)

вания благополучия рода и семьи в присутствии тех же божеств. [4] По третьей компромиссной точке зрения здесь зафиксирована погребальная сцена, но уже в честь взрослого мужчины (верхняя личина — его портрет — см. рис. 1, 1), где изображены люди — участники погребального обряда и одновременно воплощённые в них же божества и духи. [5]

Относясь с большим вниманием к мнению уважаемых коллег, попытаемся, тем не менее, ещё раз уже более подробно остановиться на анализе кудыргинских изображений, с учётом тех поправок в их расположении, что были сделаны в своё время А.А. Гавриловой. [6] Для этого вновь обратимся к условиям находки валуна, а также описанию воспроизведенной на нём сцены.

Итак, могильник Кудыргэ находится в южной части одноименного урочища, расположенного в свою очередь на правом берегу р. Чулышман в 15 км южнее от впадения его в Телецкое озеро. Всего здесь обнаружено более 100 древних погребальных памятников, сконцентрированных отдельными группами в основном на всхолмлениях правой надпойменной террасы, которые вытянуты отстоящими друг от друга «островками» в общем направлении с севера на юг более чем на 1 км. [7] По сути дела, уже по одной локализации захоронений в данном месте можно выделить несколько могильных групп, причём большинство их состоит из разновременных памятников. Всего на могильном поле исследователями зафиксировано четыре их разновидности: древнетюркские подчетырёхугольные ограды, захоронения кудыргинского типа, каменные овалы без могил и самые поздние погребения часовенногорского типа, относящиеся уже к монгольскому времени.

Захоронение № 16, рядом с которым лежал валун, расположено на самом северном всхолмлении, группа памятников которого состоит из всех четырех разновидностей. Судя по имеющимся данным, [8] последовательность его сооружения представляется следующим образом. Вначале было совершено погребение грудного ребенка, для чего в этом месте вырыта могильная яма 0,72х0,48 м, глубиной около 0,82 м, ориентированная длинной осью с запада на восток. Какова была первоначальная конструкция надмогильного сооружения, неясно. Это обстоятельство, а также отсутствие сопроводительного инвентаря лишают нас возможности определить не только узкую дату захоронения, но и его культурную принадлежность.

У середины западной стенки ямы было поставлено миниатюрное каменное «изваяние», ориентированное лицевой стороной на запад. Здесь в верхней его части изображено лицо взрослого мужчины. Затем валун завалился внутрь захоронения и лежал лицевой стороной вверх, а головной частью внутрь ямы и находился ею на глубине 0,59 м, т.е. всего в 0,24 м выше черепа усопшего. «Изваяние» это явно переиспользовано, т.е.

(46/47)

первоначально предназначалось для другого памятника и только впоследствии установлено у захоронения № 16. К такой мысли склоняет то обстоятельство, что в подавляющей своей массе горноалтайские изваяния (более 250) устанавливались у древнетюркских каменных подчетырёхугольных оградок или же группами в местах предполагаемых святилищ. [9]

Большинством исследователей эти памятники связываются с тюрками-тугю, основным обрядом захоронений которых, особенно в ранний период, куда собственно относится и кудыргинский валун, было сожжение. [10] В погребении же № 16 мы имеем дело с прямо противоположной погребальной традицией. Отсюда можно сделать вывод, что интересующий нас валун первоначально был установлен у одной из сооруженных в данной местности древнетюркских оградок, о чём ранее уже высказывались предположения. [11]

Кроме того, все известные алтайские изваяния, в том числе и кудыргинское, изображают взрослых мужчин, т.е. для детских памятников они не характерны. В силу указанных выше причин, мы, к сожалению, не можем определить, в какое время и представителями какой культурной группы населения было совершено это переиспользование. Трудно что-либо сказать и о смысловом значении этого действия, хотя и можно в данном случае порассуждать о моменте приобщения к культу предков. Впрочем, если исходить из мировоззренческих установок по этому поводу древнетюркской среды, когда души, убитых врагов дарились друзьям и сородичам и ставились в виде балбалов у их погребений, [12] можно предположить, что у захоронения ребёнка было поставлено «изваяние», взятое от погребального памятника, вытесненного из этих мест населения представителями иного этносоциального организма. Однако всё это догадки.

Через какое-то время после совершения захоронения № 16 с установленным рядом с ним переиспользованным валуном на этом месте, как это подмечено уже А.А. Гавриловой, [13] была сооружена овальная каменная выкладка, перекрывавшая своей западной стенкой могильную яму.

В общем, при интерпретации сцен, изображенных на интересующем нас «изваянии», мы не можем опираться на те данные обряда, что зафиксированы конкретно в захоронении № 16, поэтому будем рассматривать его отдельно, т.е. вне связи с детским погребением. Последнее, конечно, отнюдь не означает, что мы полностью изымаем его из погребального контекста, поскольку, как уже говорилось, памятники этой серии непосредственно связаны с погребально-номинальной обрядностью.

Итак, кудыргинский валун-«изваяние» был изготовлен в процессе отправления погребально-поминального цикла и посвящён взрослому мужчине, о чём говорит изображенная в его верхней части личина (рис. 1, 1).

(47/48)

Рис. 1. Изображения на кудыргинском валуне.

(48/49)

Приострённый верх валуна имитировал собой головной убор, нижняя часть которого отграничена специальной линией. Сама личина имеет сросшиеся на переносице брови, раскосые глаза, нос, загнутые кончиками вверх усы, клиновидную бородку. Это главное изображение валуна, т.е. символический образ того, ради кого он и был изготовлен.

Ниже на двух других гранях «изваяния» изображена сцена, сопутствующая главному его назначению. Центральными персонажами здесь являются фигуры женщины и ребёнка, так как всё действие направлено по отношению к ним (рис. 1, 5-6). Женщина показана сидящей на переднем плане с подогнутыми по восточному ногами. На голове у нее трёхрогий головной убор, в ушах две серьги. Одета она в длиннополую одежду, поверх которой наброшен узорчатый халат. Руки сомкнуты на груди. Правее и несколько сзади женщины в той же позе сидит ребёнок, одетый также в длиннополую одежду с прямым наглухо застёгивающимся воротником, поверх которой аналогичным образом наброшен узорчатый халат. На голове его, похоже, имеется уплощенная шапочка, в ушах — две серьги. Правее и опять же несколько сзади ребёнка изображены колчан и лук в футляре.

Слева от этой пары воспроизведена сцена коленопреклонения. В центре её на коленях и слегка подавшись корпусом вперед, т.е. в сторону женщины, стоит человек в трёхрогом головном уборе, держащий за длинный чумбур коня (рис. 1, 3). Слева от центральной фигуры в той же позе изображен ещё один человек в длиннополой, перехваченной на поясе ремнем одежде, на лицо которого надета маска со свисающими назад длинными жгутами (рис. 1, 2). Перед ним показаны колчан и лук в чехле, связанные вместе.

Справа от средней фигуры в идентичной позе стоит третий человек, также одетый в длиннополую, перехваченную на поясе ремнём одежду. На голове его небольшая островерхая шапочка (рис. 1, 4). Он тоже держит за длинный чумбур осёдланного коня. Ниже группы коленопреклонённых изображена одиночная фигура осёдланной лошади. Длинный чумбур её волочится по земле. Грива подстрижена так же, как и у описанных коней. Седло с двумя невысокими луками и узорчатым чепраком, хвост заплетён.

Ну, а теперь о смысловой нагрузке описанной сцены. Начнём с того, что попытаемся определить специфику заключённой в изображениях информации. В целом её можно подразделить на два типа — информацию отражённую и информацию закодированную.

Отражённая информация непосредственно не связана с конкретным, узким смыслом композиции. В этом собственно заключается своеобразие изобразительного «текста» в отличие, к примеру, от словесного. Как уже давно подмечено исследователями, изображение любого события в известном отношении богаче и подробнее, чем вербальное его описание, поскольку

(49/50)

древний художник просто не в состоянии показать, что произошло, не изображая одновременно, как это произошло, а также не включая в своё произведение тех деталей, без которых устный повествователь может вполне обойтись. [14]

Итак, к отражённой информации относится уже сам стиль изображений, а также техника нанесения рисунков прочерченными линиями. Обращает на себя внимание и художественная традиция выделения крупным планом более знатных, центральных персонажей. На валуне мы видим картину из жизни проживавшей в древнетюркское время в устье Чулышмана какой-то этносоциальной группы скотоводов. Исходя из поз человеческих фигур, мы можем заключить, что в группе этой был распространён широко известный на Востоке обычай сидеть поджав под себя ноги калачиком. В обществе этом существовали уже развитые отношения господства и подчинения с разработанным специально этикетом (коленопреклонение). Этнографической особенностью здесь является то, что этикет этот проник и в область отправления погребального ритуала.

По имеющимся изображениям мы можем составить общее представление о таких этнографических деталях, как головные уборы и одежда представителей чулышманского ЭСО. На голове ребёнка показана плоская шапочка, которую, вероятно, можно сопоставить с широко распространёнными у азиатских народов этнографической давности тюбетейками. Вполне возможно, что второй тип тюбетейки уже с приострённым верхом изображён на самой нижней коленопреклоненной фигуре (рис. 1, 4). Скорее всего прерогативой знати данного общества было ношение трёхрогих головных уборов (две центральные фигуры — см. рис. 1, 3, 5). Предположение исследователей о том, что уборы эти чаще изображались на божествах, в данном случае не меняет сути дела, поскольку в истории имеется масса случаев не только совмещения светской и религиозной власти, но и представления о первых людях социального организма, как о земных воплощениях божественных персон.

Представители культа, если за такового принять самого верхнего коленопреклонённого человека (рис. 1, 2), надевали во время отправления соответствующих церемоний полностью закрывавшие лицо маски со свисающими назад длинными жгутами или лентами. Женщины и дети (скорее всего, также женского пола) носили в обоих ушах серьги на достаточно длинных подвесках. Как женская, так и мужская верхняя наплечная одежда у представителей разбираемого чулышманского общества была длиннополой с прямым наглухо застегивающимся воротником, причём мужское одеяние подпоясывалось в талии ремнём, тогда как женская (по крайней мере детская) пояса не предусматривала. Знатные женщины, каки их дети, носили поверх указанной одежды ещё и узорчатые распашные халаты.

(50/51)

Из оружия показаны луки и колчаны. Последние разнотипны. Тот, что изображён сзади ребёнка (рис. 1, 6) имеет вверху косо срезанный приёмник и слегка расширяется книзу, тогда как колчан у фигуры представителя культа (рис. 1, 2) имеет вид песочных часов, т.е. узкий перехват посередине и резкие расширения от него вверх и вниз. Луки носились в чехлах.

Основным транспортным средством представителей чулышманского ЭСО были верховые лошади. Гривы их подстригались так, что оставлялись три длинных языка. Хвосты заплетались, однако, судя по верхнему изображению коня, не всегда. Сёдла использовались двух типов — с невысокими передними и задними луками, а также с высокой, полого наклонённой вперёд передней лукой; Поверх них набрасывались длинные, вероятно, узорчатые чепраки.

Отличны по конструкции и узды. Все три имеют длинные чумбуры. Однако, если у средней лошади чумбур выполнял только свою непосредственную функцию по удержанию коня, то у верхней он служил ещё и дополнительно левой стороной повода (рис. 1, 3). Правый же более короткий его ремень здесь одним концом крепился к удилам, а другим к чумбуру. Как видим, конструкция узды в данном случае предполагала тот вариант, что был известен в этом регионе более раннему населению — пазырыкцам. [15]

В общем, если исходить из общефилософского принципа соотношения общего, особенного и единичного, то отраженная в разбираемой композиции информация заключает в себе данные на уровне общего и особенного. Постараемся теперь определить наиболее вероятные варианты единичного уровня данных, т.е. вычленить закодированную в рисунках информацию. Иными словами, попробуем понять тот конкретный смысл, который вложен в изображения создателями памятника.

Итак, главной во всей изобразительной схеме является, как уже говорилось, личина взрослого мужчины, помещённая в верхней части валуна и посвящённая усопшему предводителю, так как ей сопутствует сцена коленопреклонения (рис. 1, 1). Композиция эта воспроизведена ниже и на других гранях «изваяния», т.е. имеет подчиненное значение и зафиксировала действие, непосредственно связанное с его погребением. Главными в сопутствующей композиции являются фигуры сидящих женщины и ребёнка. Они выделены крупным планом и всё действие направлено в их сторону (рис. 1, 5-6). Поскольку нарисованное действие заключается в коленопреклонении, ясно, что это знатные особы, скорее всего осиротевшая семья усопшего вождя. Фигуры здесь размещаются в следующем порядке. На переднем плане, как мы уже выяснили, сидит женщина (жена — рис. 1, 5). Правее и сзади нее помещено изображение ребенка (дочь, сын? — рис. 1, 6). Правее и сзади ребенка показаны лук и

(51/52)

колчан. Вполне возможно, что это оружие усопшего, которое расположено на самом заднем плане семейной цепочки. Исходя из письменно зафиксированных на древнетюркских погребальных стелах представлений, мы можем предположить, что таким образом показана кончина хозяина, т.е. он от своей семьи «удалился».

В самом низу, на что исследователи неоднократно обращали внимание, сиротливо стоит взнузданный и осёдланный конь предводителя. Здесь, кстати, нужно обратить внимание на то обстоятельство, что по обычаям того времени и оружие, и предварительно забитый конь усопшего либо помещались вместе с ним в могилу, либо сжигались на поминальном костре, т.е. в данном случае зафиксирован момент, непосредственно предшествовавший погребению. Иными словами, это действие, совершаемое как бы перед «лицом» усопшего.

Слева от фигур женщины и ребёнка изображены три коленопреклонённых человека. Двое из них держат за чумбуры взнузданных и осёдланных коней, на которых они и приехали для отправления церемонии погребения. Судя по вариабельности бытовых деталей, это не канонизированные образы мифических персонажей, а изображения вполне реальных людей в реальной обстановке, т.е. древний художник запечатлел в основном то, что видел, конечно, несколько перекомпоновав сцену для удобства размещения на узких гранях валуна и лучшей передачи общего смысла происходящего. К примеру, женщина и ребёнок, на что уже обращалось внимание, показаны более крупным планом и развёрнуты лицами к зрителю, а не к поклоняющимся.

Вслед за предшественниками, в коленопреклонённых автор склонен видеть следующие персонажи. В центре цепочки изображен скорее всего представитель знати, о чём свидетельствует само его расположение и головной убор того же типа, что и на женщине, которой он поклоняется. Здесь только следует добавить, что персонаж этот, возможно, не просто зажиточный скотовод. Он, видимо, также входил в разряд знати правящей, т.е. был предводителем, но меньшего ранга, что и подчеркнуто на рисунке его более мелкими размерами (рис. 1, 3). Лицо это могло исполнять функции чиновника в «администрации» усопшего верховного предводителя и даже происходить из правящего рода разбираемого чулышманского ЭСО. Нельзя сбрасывать со счёта и мнение о том, что все трое являлись представителями ранее подчинённых иноплеменников.

Слева от среднего персонажа, т.е. вверху (рис. 1, 2), показан служитель культа, о чём красноречиво свидетельствует надетая на его лицо маска. А вот предположение о том, что справа от него, т.е. внизу, воспроизведена фигура воина (рис. 1, 4), никакими изобразительными деталями не подтверждается. Оружия при нём нет, а длиннополый халат мало похож на

(52/53)

кольчугу. Поскольку интересующий нас человек допущен к коленопреклонению наряду с другими именитыми особами, можно предположить, что это зажиточный, влиятельный в той социальной среде кочевник. В целом же здесь можно заключить, что вся троица являлась представителями элиты чулышманского или подчинённого ему социального организма.

Кроме всего прочего, в данном случае бросается в глаза одна любопытная деталь. Коленопреклонённые в изображённой ситуации представляют собой какой-то ЭСО, т.е. от имени конкретного общества участвуют в совершении погребальной церемонии. Если это так, то состав данного представительства может быть и не случайным. При совершении тех или иных крупных актов, он, возможно, формировался из представителей всех наиболее значимых в идеологии кочевников социальных слоёв, т.е. вождей — жрецов — народа. Восприятие социальной стратификации своего собственного общества по указанной троичной модели, как известно, было характерно многим древним обществам, хотя в реальной жизни она была, естественно, намного сложнее.

Ну, а теперь о конкретном смысле изображений. Исходя из вышеизложенного, можно предположить две наиболее вероятные версии их расшифровки.

1. У данного социального организма на определенном этапе его развития в практику отправления погребального обряда был введён ритуал поклонения, в данном случае как посмертная дань уважения верховному предводителю в виде коленопреклонения, что зафиксировано на камне. Ритуал этот мог, как уже предполагалось исследователями, сопровождаться поднесением даров-жертв, с чего собственно и начинался, видимо, процесс жертвоприношений, включавший в себя целый ряд соответствующих действий. О большом значении посмертных жертв во время отправления погребально-поминального цикла имеются многочисленные сведения в разнообразных источниках. [16]

2. Всё действие кудыргинской сцены направлено в сторону семьи усопшего, возможно, перед непосредственным актом его захоронения, т.е. как бы перед его «лицом». Отсюда можно предположить, что верхушка чулышманского или же подчиненного ему ЭСО через обряд коленопреклонения берёт на могиле своего предводителя какие-то обязательства перед осиротевшей семьёй, допустим, приносит присягу на верность. Ввиду малолетства наследника и временного перехода власти в руки жены во избежание нестабильности общества по поводу борьбы за верховенство различных его группировок, вероятно, и пришлось нарисовать эту сцену, как подтверждающий акт верноподданничества документ. Необходимость «документа» могла иметь и большее значение, если допустить, что сбоку от женщины показан не мальчик, а девочка, т.е. при отсутствии у неё

(53/54)

наследника по мужской линии. Иными словами, власть в этой ситуации полностью переходила к ней и неординарность для кочевников такой ситуации необходимо было зафиксировать документально.

Отсюда и единичность кудыргинской композиции. Сопоставление с нею рядом исследователей иных весьма редких изображений на отдельных каменных изваяниях не совсем правомочно. В узком, конечно, плане, поскольку на самом общем уровне у них всё же, есть сходство — все они увязаны с отправлением погребального обряда.

Итак, в знаменитой сцене на кудыргинском валуне мы можем выделить два типа информации — отражённую и закодированную. Прочтение первой из них, т.е. той, что заключает в себе в основном этнографические сведения, не вызывает особых затруднений. Другое дело — информация закодированная, т.е. конкретный смысл повествования, осуществлённого изобразительными средствами. Какая-то точная и однозначная его интерпретация невозможна, отчего автором и предложены наиболее вероятные версии её расшифровки, что может помочь исследователям в дальнейшей работе в этом направлении.

[5] Янборисов В.Ф. К семантике антропоморфных изображений на валуне из могильника Кудыргэ // Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий: Тезисы докладов областной научной конференции по антропологии, археологии и этнографии. Омск: ОГУ, 1984. С. 106-109.

[6] Гаврилова А.А. Ук. соч. С. 19.

[7] Там же. Табл. 11.

[8] Там же. С. 18-19, табл. VI А.

[10] Могильников В.А. Тюрки // Археология СССР. Степи Евразии в эпоху средневековья. М.: Наука, 1981. С. 31, 35; Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л.: ЛГУ, 1984. С. 56; Суразаков А.С. О древнетюркских каменных оградках // Тюркология 88: Тезисы докладов и сообщений V Всесоюзной

(54/55)

тюркологической конференции (7-9 сентября 1988 г.) Фрунзе: Илим, 1988. С. 569-570.

[11] Кубарев В.Д. Указ. соч. С. 57; Савинов Д.Г. Указ. соч. С. 37.

[12] Кляшторный С.Г. Храм, изваяние и стела в древнетюркских текстах (К интерпретации Ихе-Ханын-норской надписи) // Тюркологический сборник. М.: Наука, 1978. С. 252-255.

[13] Гаврилова А.А. Указ. соч. С. 19.

[14] Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры. Проблемы мировоззрения ираноязычных народов евразийских степей I тысячелетия до н.э. М.: Наука, 1985. С. 19.

[15] Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1953. С: 154-155.

[16] Кызласов Л.Р. О назначении древнетюркских каменных изваяний... С. 29-38.

|