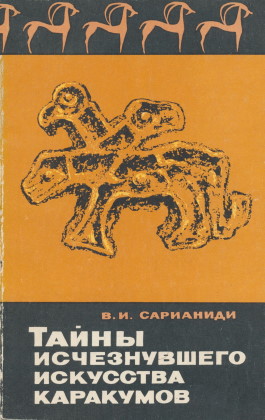

В.И. Cарианиди

В.И. Cарианиди

Тайны исчезнувшего искусства Каракумов.

// М.: 1967. 108 с. («Из истории мировой культуры»)

Оглавление

Древнейшая культура Каракумов. — 7

Геометрическая роспись и реалистическая пластика (искусство медно-каменной эпохи). — 18

Загадки полихромного стиля. — 27

Искусство геоксюрского стиля. — 37

Символика и натурализм (зооморфный стиль). — 62

Керамическое искусство коврового стиля. — 81

Прикладное искусство эпохи бронзы. — 93

От автора. ^

Пути развития мирового искусства ещё долго будут оставаться для специалистов темой дискуссий. Несмотря на новые открытия в этой области, видимо, пока в силе остаётся старая теория, указывающая, что главный его путь идет с древнего Востока, через Грецию и Рим и продолжается в эпоху Возрождения. Именно поэтому вполне понятен тот огромный интерес, который обнаруживают археологи, историки и искусствоведы к начальным этапам зарождения мирового искусства — к культуре народов древнего Востока. В отечественной и особенно зарубежной литературе исследованию древнего искусства Египта, Месопотамии, Ирана и Индии посвящено много томов. Однако тщетно было бы искать в них страницы о древней культуре советского Востока. Да это и понятно — ведь до самого последнего времени науке почти не были известны в Средней Азии древние памятники столь раннего времени. Картина резко изменилась за последнее десятилетие, когда многочисленные археологические экспедиции направили свои маршруты в районы Южного Туркменистана и ещё дальше — в пески Каракумы. В результате были открыты разнообразные памятники прикладного искусства, без которых сейчас невозможно правильно оценить общую линию развития всего древневосточного искусства. Вместе с тем достигнутые успехи в исследовании истоков древней культуры советского Востока остаются достоянием лишь ограниченного числа специалистов. До сих пор нет ни одной работы, в которой бы рассматривались пути развития прикладного искусства древних племён, обитавших в течение тысячелетий в Южном Туркменистане. А между тем

(5/6)

правильные понятия о духовной культуре народов, язык которых до сих пор не разгадан, могут быть основаны лишь на детальном изучении оставшихся от него памятников изобразительного искусства, и именно этому вопросу посвящена настоящая работа.

Автор далёк от мысли, что ему удастся нарисовать достаточно полную картину развития древнего искусства на территории Южного Туркменистана. Главная цель работы гораздо скромнее — познакомить широкий круг читателей с произведениями древнего изобразительного искусства и, по мере возможности, наметить основные вехи его развития так, как они рисуются в настоящее время по археологическим данным. Читатель не найдёт здесь искусствоведческого анализа предметов прикладного искусства — это совершенно особая тема, которой должны заняться специалисты-искусствоведы.

Вместе с тем автор счёл возможным включить в текст отдельные литературные свидетельства древнего шумерийского и вавилонского эпоса, прекрасно сознавая всю условность подобного опыта. Тем не менее для этого имеются и некоторые фактические основания. Действительно, работами советских и отчасти зарубежных археологов неоднократно отмечалась определённая общность путей хозяйственного и культурного развития у племён, обитавших одновременно на огромной территории от Месопотамии и Индии до северных отрогов Копет-Дага: Больше того, в отдельные исторические периоды между этими племенами существовали не просто культурные контакты, но наблюдалось проникновение отдельных групп людей с одной территории на другую. Надо полагать, что все эти моменты не могли не сказаться на сложении общих культурных достижений, общих идей и представлений.

В соответствующих главах работы мы попытаемся доказать правильность этих положений на примере самих памятников прикладного искусства. И последнее. В работу включены материалы, полученные большим коллективом археологов в тяжёлых пустынных условиях Каракумов. Автор считает приятным долгом принести им свою благодарность за любезное разрешение использовать материалы их работы в данной книге. Большинство художественных фотоиллюстраций выполнено Л. Петровым и А. Тарасевичем.

(/107)

Литература. ^

Алпатов М.В. Всеобщая история искусств, т. 1. М.-Л., 1948; «Всеобщая история искусств», т. 1, 2. М., 1956.

Крамер С.Н. Две шумерийские элегии, М., 1960.

Массон В.М. Древние земледельцы на юге Туркменистана. Ашхабад, 1959.

Массон В.М. Памятники развитого энеолита Южной Туркмении. М.-Л., 1962.

Сарианиди В.И. Памятники позднего энеолита юго-восточной Туркмении. М., 1965.

Фелькерзам А.Е. Старинные ковры Средней Азии. — Старые годы, 1914-1915.

Ферсман А.Е. Рассказы о самоцветах. М., 1957.

Ферсман А.Е. Воспоминания о камне. М., 1960.

Хлопин И.Н. Памятники раннего энеолита Южной Туркмении. М.-Л., 1963.

«Эпос о Гильгамеше». М.-Л., 1961. Перевод И.М. Дьяконова.

|