Н.В. ПолосьмакИсследование пазырыкского кургана Кутургунтас.// ВДИ. 1992. №4. С. 50-63.

Летом 1991 г. в рамках международной программы «Пазырык» были продолжены исследования погребальных памятников в Бертекской котловине Горного Алтая. Среди многочисленных рядовых курганных могильников пазырыкской культуры в этом обособленном районе едва ли наберётся десяток каменных насыпей, выделяющихся своими размерами.

Им очень далеко до «царских» курганов Горного и Центрального Алтая, так как самая большая каменная насыпь едва достигает 30 метров в диаметре. Тем не менее раскопки летом 1990 г. кургана Ак-Алаха I средним диаметром 18 м показали, что эти сооружения принадлежат элите местного общества, погребальный обряд которой в основных чертах повторяет так называемые «царские» погребения пазырыкской культуры.

Суровые условия высокогорья, распространение многолетнемёрзлых почв в этом районе способствовали уникальной сохранности в образовавшемся в погребальной камере льду деревянных и войлочных изделий. [1]

Курган, исследование которого проводилось в этом году, располагался несколько ниже Ак-Алахинского, на высоте 2090 м над уровнем моря, в небольшой горной долине, в месте, где сливаются три реки: Ак-Алаха, Кара-Булак и Ак-Коль. Близость рек послужила одной из главных причин того, что в погребальной камере, несмотря на суровые климатические условия, не произошло образования мерзлотной линзы. Тем не менее сохранность деревянных конструкций и колоды, а также некоторых уникальных вещей вполне удовлетворительная.

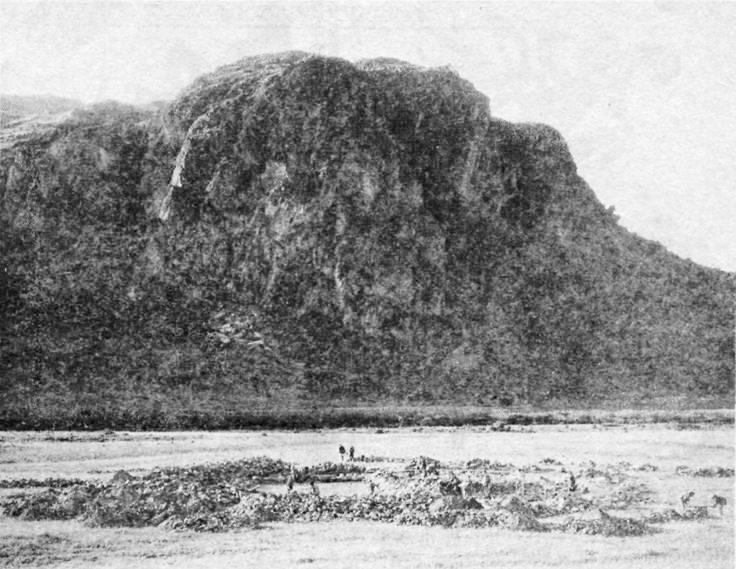

Исследованный курган — самый большой в могильнике Кутургунтас, состоящем из пяти курганов, возвышающихся среди многочисленных тюркских оградок. Диаметр каменной насыпи кургана с севера на юг — 25,5 м, с запада на восток — 27,75 м, а высота от уровня современной дневной поверхности примерно 95 см (рис. 1). На восток от насыпи протянулась цепочка из пяти балбалов — вертикально вкопанных плит, последний из которых самый высокий — 2,30 м. На запад от кургана из больших камней был сооружён впечатляющий поминальный комплекс.

Каменная насыпь сложена из крупной гальки в верхней части и плотно уложенных больших валунов и камней в основании. Она окружена по периметру вертикально вкопанными голубоватыми плитами, второй, внутренний, круг выложен из больших валунов. Эта особенность характерна для всех больших пазырыкских курганов. Могильная яма, размером 3,30х5,20 м, находилась в центре. Она была частично завалена выкопанным из неё же грунтом вперемежку с большими и средними камнями (один из них весил несколько тонн), а также небольшими разнокалиберными бревнами. Это мешаное заполнение заканчивалось перекрытием примерно из 32 брёвен и жердей, обгоревших почти по всей площади. |

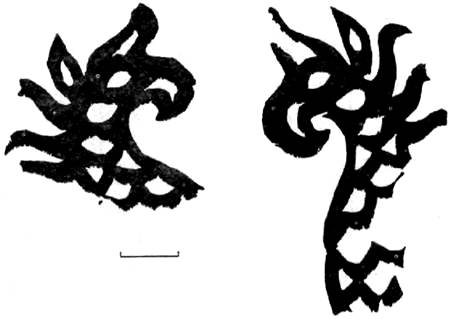

Рис. 2. Кожаные рог козерога и фантастическая птица |

Рис. 3. Кожаная аппликация в виде грифона |

(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

удивительно напоминала образ рыбы, сложившийся в пазырыкской иконографии. Из известных курганов пазырыкской культуры только в Берельском крышка колоды была забита медными гвоздями со скульптурными фигурками грифонов на них, кроме того, такие же медные гвозди с большими шляпками были забиты в стенку резной Башадарской колоды (курган 2).

Погребение было ограблено в древности. Оба перекрытия погребальной камеры прорублены сверху. Грабители, которые пришли вскоре после захоронения, даже не пытались открыть крышку саркофага, а вырубили центральную часть колоды, вытащили через образовавшееся отверстие труп мужчины (30-40 лет) на дно камеры и сняли с него всё, что считали нужным.

Рядом с колодой, в «хозяйственном» отсеке, в его противоположных концах были собраны фрагменты высокогорлого глиняного кувшина.

Обломок большого деревянного столика — блюда на ножках, которое должно было находиться там же, было найдено в грабительском лазе. Два костяных наконечника стрел, бронзовые штампованные головки грифонов, украшавшие, очевидно, одежду, куски тонкой шерстяной ткани, кожаные аппликации в виде грифонов, две деревянные головки горных баранов — части украшения гривны или головного убора, несколько бусин, круглая железная, покрытая золотой фольгой бляха от колчана, две вырезанные из толстой кожи, стилизованные фигурки фантастической птицы, кожаный рог козерога (рис. 2), остатки кожаной сумочки, украшенной аппликацией, фрагмент верхней одежды из тонкой выделки меха, шерстяная, крученная из двух толстых нитей веревочка были найдены в «хозяйственном» отсеке погребальной камеры. Это всё, что осталось после ограбления от личных вещей погребённого.

В разграбленном захоронении очень сложно определить первоначальное положение и назначение вещей. Вероятно, состав инвентаря был схож с известным по Ак-Алахинскому кургану и включал в себя полный набор вооружения, от которого остались два костяных черешковых наконечника стрел и железная,

в золотой фольге ворворка — украшение колчана. Все эти веши имеют широкий круг аналогов в пазырыкских курганах.

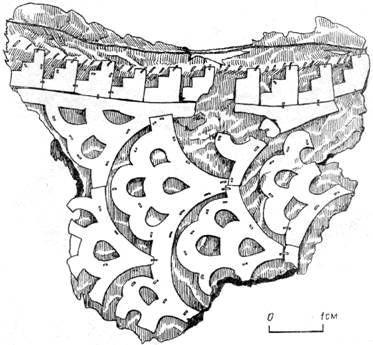

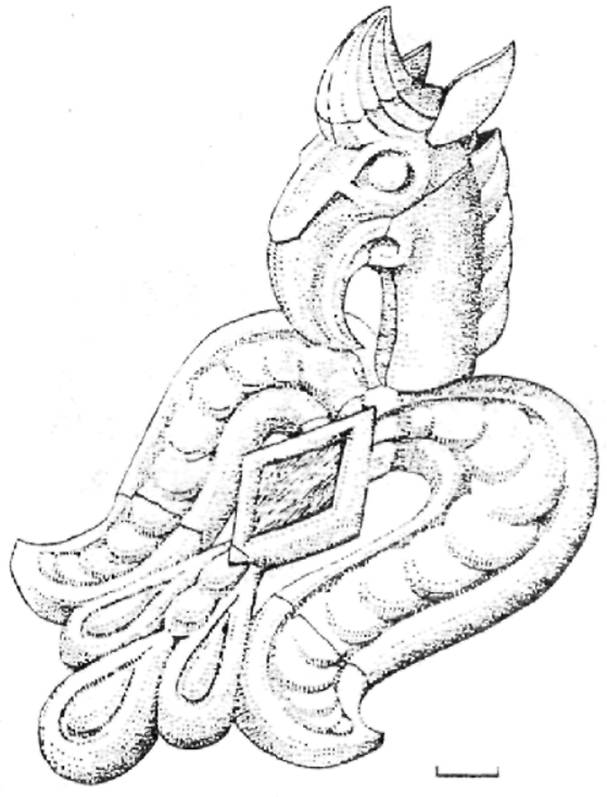

Рис. 4. Фрагменты кожаных аппликаций — грифонов.

Восстановленный керамический высокогорлый кувшин высотой 44 см был, очевидно, украшен найденными рядом с ним кожаными аппликациями — фигурками грифонов (рис. 3, 4), наклеенными на тулово, так же как сосуды во втором Пазырыкском кургане [3] и в кургане 2 могильника Ташанта II. [4] Вряд ли следует считать появление подобных элементов украшения керамики связанным с восточным, хуннским влиянием, [5] эта особенность представляется специфической чертой пазырыкской культуры, не выходящей за рамки её традиционного искусства.

Кроеные куски тонкой красной шерстяной ткани, возможно, — фрагменты рубахи. Интересно, что в этом погребении была найдена подвеска: толстый плетёный шнурок, на конце которого крепился сделанный из мягкой, выкрашенной в красный цвет шерсти шарик, перетянутый в центре нитками. Точно такие же шнурки с «балабошками», собранные на нитку по семь штук, были на одежде погребённых в первом Ак-Алахинском кургане и никогда не встречались в других пазырыкских погребениях.

Небольшой фрагмент верхней одежды из меха был с одной стороны выделан до замши и прошит мелкими стежками сухожильной нитью параллельными рялами, расположенными один от другого на расстоянии 6-7 мм (рис. 5). Эти швы декоративные, так как прихвачен только верхний, мездряной слой. Точно так же прошит фрагмент собольего кафтана из второго Пазырыкского кургана и многие фрагменты одежды из рядовых пазырыкских погребений Восточного Алтая. Цель такой прошивки, по мнению С.И. Руденко, — придать меху прочность. [6] С этим же связан и тот факт, что одежда часто была сшита из многочисленных лоскутов или кусочков меха.

Но, вероятно, не только утилитарные, но и объясняющие их сакральные задачи могли стимулировать эту трудоёмкую работу: так, например, «одежда, сшитая из множеств лоскутков, обладала магической силой оберега — такое

Рис. 5. Фрагмент верхней одежды из меха с декоративными швами

(Открыть Рис. 5 в новом окне)

поверье имеется в культуре таджиков, узбеков, караколпаков, казахов, киргизов и других народов». [7]

Очень любопытен фрагмент кожаной сумочки, украшенной аппликацией, край которой — так называемые «городки» (рис. 6) — орнамент, украшавший ахеменидские чепраки, воспроизведенный, например, на серебряном ритоне V в. до н.э. из Эребуни. [8]

Рис. 6. Фрагмент сумочки, украшенной аппликацией.

(Открыть Рис. 6 в новом окне)

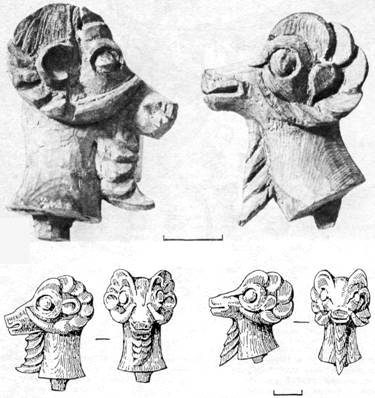

Среди других находок, сделанных в погребальной камере, особым мастерством исполнения отличаются деревянные головки горных баранов с выразительно подчёркнутыми особенностями этого животнрго: круто загнутыми рогами и подшейной гривкой (рис. 7). Никогда ранее фигурки горных баранов не находили среди личных вещей, сопровождающих погребённых пазырыкцев, они известны, главным образом, по украшениям конской упряжи из больших Пазырыкских курганов. Резные изображения горных баранов известны на Башадарской колоде, есть татуировка этого животного на теле мужчины из второго Пазырыкского кургана, а его нарядный нагрудник был украшен кожаными, покрытыми золотой фольгой бараньими головками. К сожалению, осталось неясным, частью какого изделия являлись найденные в Кутургунтасском погребении головки горных баранов. Скорее всего, они украшали либо гривну, либо головной убор, на котором, как известно, всегда имелись парные фигурки животных. В любом случае они входили в состав престижной вещи и значение их должно быть близко золотой фигурке барана, венчавшей Иссыкский калах. [9] Баран был одним из широко распространённых у североиранских народов воплощений хварна. [10]

Рис. 7. Деревянные головки горных баранов, найденные в погребении.

(Открыть Рис. 7 в новом окне)

Как персонификация победы, славы, доблести этот образ присутствовал в украшении одежды знатного воина из Кутургунтаса.

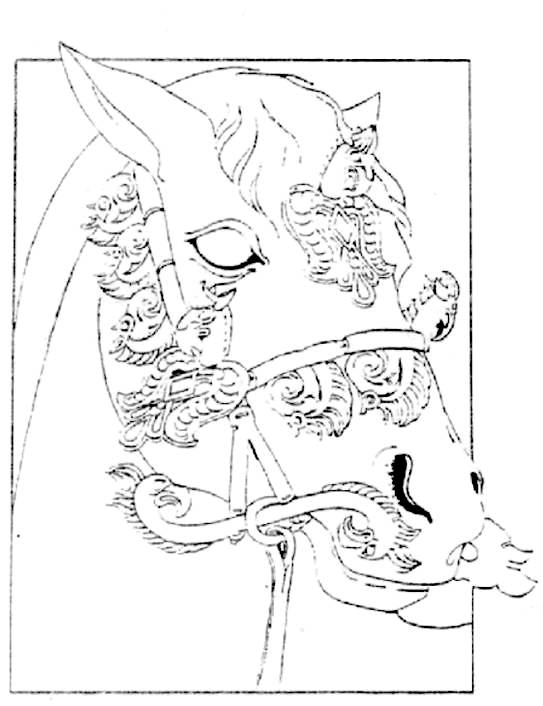

Северный отсек, как обычно, занимали кони. Их было десять. Они были положены на дно погребальной камеры, все головой на восток, очень плотно, один над другим, на животе, с подогнутыми под себя ногами, вытянутыми или согнутыми головами. Все лошади были взнузданы, с железными удилами в зубах. От упряжи сохранилось множество мелких фрагментов разнообразных деревянных украшений, свидетельствующих о богатом убранстве коней.

Хотя конский отсек не был потревожен грабителями, по сравнению с «замерзшей» могилой первого Ак-Алахинского кургана предметов конского снаряжения найдено очень немного. Совсем нет войлока и кожи, а деревянные веши очень плохой сохранности и фрагментарны. Лучше сохранились украшения узды главного «собственного седла» коня, который, как это было принято в богатых пазырыкских курганах, опускался в могилу первым и лежал

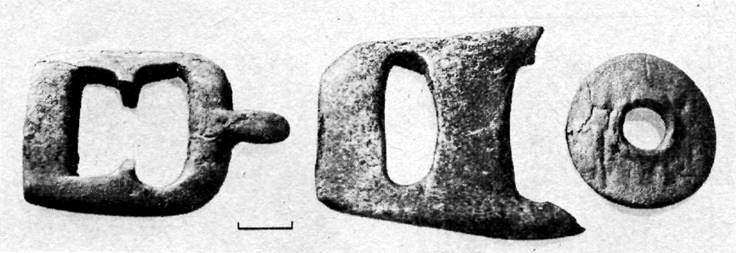

Рис. 8. а-б — роговые подпружные пряжки; в — пронизка от подхвостного ремня.

в восточной части ямы. Его череп не был перекрыт трупами других коней и поэтому часть украшений упряжи сохранилась. Это были большие деревянные бляхи, изображавшие грифонов со вставными объёмными головками, псалии, плоские подвески с грифонами. От украшений упряжи других коней остались несколько подвесок-личин и четыре изображения головок коней, покрытые золотой фольгой.

Найдены две роговые подпружные пряжки и одна пронизка от подхвостного ремня (рис. 8, в). Одна из пряжек относится к блоковидным, с выступающим наружу язычком (рис. 8, а); возможно, и вторая была такой же (рис. 8, б). Этот тип пряжек характерен для юго-восточных районов Горного Алтая. Здесь они известны в могильниках Уландрык, [11] Юстыд, [12] такая же пряжка найдена в Ак-Алахинском кургане и в трех курганах Пазырыка, где они датируются V-IV вв. до н.э.; [13] совершенно идентичны им по форме подпружные пряжки из погребений кочевников на Аргуте и в могильнике Кок-Су. [14]

Украшения конской упряжи Кутургунтасского кургана в очередной раз подтвердили лейтмотив «грифоньей» темы в пазырыкском искусстве. Так, в выдержанной в едином стиле упряжи коня «собственного седла» варьируется образ грифона (рис. 9). У грифонов на бляхах были вставляющиеся в специальные дырочки деревянные высоко поставленные над глазами уши, хохолок и грива вдоль шеи (рис. 10). Это изображение мифической птицы совершенно такое же, как в упряжи коней из Ак-Алахинского кургана, аналогичны им деревянные головки грифов из первого и второго Туэктинских курганов. [15] Очень интересны деревянные пластины, в которые вставлялись головки грифонов. Они представляют собой лирообразные крылья, хвост в виде трёхлепестковой пальметки, в центре — квадрат, причем золотая фольга покрывала всё изделие, кроме центральной части этого квадрата, заключенной в золотую рамку. Вероятно, эта деревянная часть фигурки была окрашена в яркий цвет.

Так, на уздечных пластинах из I Туэктинского кургана подобные углубления в виде квадрата были покрыты наклеенными кусочками кожи, окрашенной в красный цвет. [16] Подобный приём украшения деревянного изделия может рассматриваться как подражание инкрустированным камнями металлическим вещам,

Рис. 9. Реконструкция упряжи личного коня, погребённого в Кутургунтасском кургане.

Рис. 10. Деревянный, покрытый золотой фольгой грифон — украшение конской упряжи.

но скорее — многоцветным войлочным аппликациям. Оба приёма считаются связанными один с другим, причем аппликации из войлока и кожи первичны по отношению к металлическим инкрустированным изделиям. [17] В конкретном же случае можно сравнить деревянное тулово грифона с кожаной аппликацией грифа из этого же погребения, тулово которого подчёркнуто серией прорезных ромбов (см. рис. 3). У грифов с пышной гривкой на плоских подвесках с этого набора сильно загнутый клюв (рис. 9), более всего он похож на грифонов на подвесках к упряжи и псалиях из первого Туэктинского кургана. [18]

Все известные деревянные изображения орлиноголовых грифонов из курганов Бертекской котловины относятся к выделенной Л.Л. Барковой по материалам больших курганов пазырыкской культуры группе произведений VI в. до н.э., являющихся «оригинальными и самостоятельными и дающими представление о самобытном алтайском стиле»; в то же время в Ак-Алахинском и Кутургунтасском курганах есть войлочные и кожаные аппликации в виде грифонов, стиль изображения которых, по той же классификации, относится ко второй группе (V в. до н.э.), в которой прослеживаются параллели с искусством Ирана, Передней и Средней Азии. [19] Явное преобладание в исследованных курганах изображений грифонов в алтайском стиле свидетельствует скорее не об их ранней дате, а о приверженности этой группы населения собственным традициям в передаче образа мифической птицы.

Возможно, изображения грифов в эклектичном стиле, сложившемся под влиянием искусства Ахеменидского Ирана, изготовлялись главным образом для «царских» погребений мастерами, которые могли видеть образцы этого искусства — переднеазиатский импорт в ставках своих «царей». Изделия в эклектичном стиле более сложные в исполнении, так как «обрастают» массой

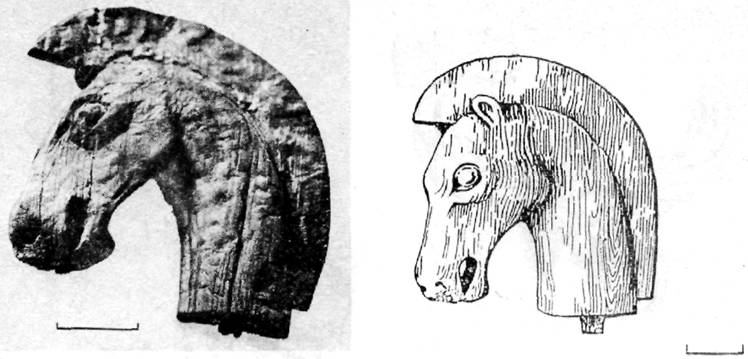

Рис. 11. Деревянная головка коня — деталь украшения конской упряжи.

(Открыть Рис. 11 в новом окне)

украшательских тонких деталей, требовали более искусной работы, которая и выполнялась талантливыми мастерами, этот стиль создававшими.

Изображения лошадиных голов (их найдено четыре) по своим художественным качествам могут сравниться только с известными деревянными фигурками лошадей из Катандинского кургана. [20] Головки со вставными деревянными ушками были обклеены золотой фольгой, гладкие гривы выглядят как гребни (рис. 11). Они передают образ породистого благородного «солнечного» коня, олицетворяя лучших верховых коней пазырыкской культуры, найденных в «царских» курганах и курганах на Ак-Алахе. Трактовкой гривы в виде стоящего гребня лошадиные головки Кутургунтаса удивительно похожи на Пегаса с Уляпского ритона, датируемого не позже V в. до н.э. [21] У всех известных пазырыкских изображений коней на войлочном ковре, на костяных накладках на луки седла [22] изображались подстриженные гривы — признак верховой лошади, как считает В.Б. Ковалевская. [23] В.О. Витт писал, что наиболее близкого по типу к верховым коням Пазырыка среди изображений коней древнего мира он видит в первом коне погребального кортежа на фризе гробницы в Ксанфе (Ликия) (70-е годы V в. до н.э.). [24] Деревянные головки коней из Кутургунтаса действительно оказались похожими на изображение коня восточного типа с Ксанфского фриза.

Раскопки курганов среднего размера: неразграбленного Ак-Алахинского в 1990 г. и кургана Кутургунтас в 1991 г. показали, что главным богатством людей, похороненных там, были кони — девять в одном кургане и десять в другом. Столько же, сколько в первом и пятом Пазырыкских курганах. Исследования костных остатков лошадей, сопровождавших похороненных в средних

Рис. 12. Деревянные личины — подвески конской упряжи.

(Открыть Рис. в новом окне)

курганах на реке Ак-Алахе, показали, что среди них были такие, которые превышали по своим размерам самые крупные экземпляры из Пазырыкских курганов (исследование костных остатков проведено И.Е. Гребневым). Прав был В.О. Витт, когда писал, что «по своей величине, по своему росту верховые кони алтайских курганов оставляют далеко позади всех лошадей древнего мира, известных нам по раскопкам». [25]

Присутствие не только в «царских», но и в средних курганах у знатных воинов породистых коней свидетельствует о том, что они не являлись такой уж большой редкостью и, скорее всего, как и предполагал В.О. Витт, выводились в Горном Алтае путём улучшения местной породы. [26]

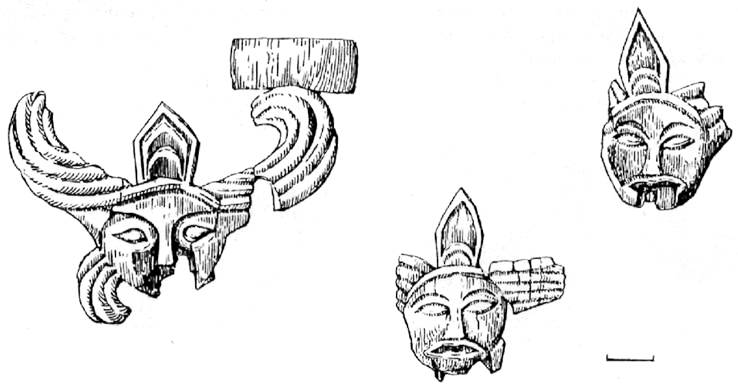

Новый тип антропоморфных изображений представлен фрагментами трёх деревянных подвесок — украшений узды (рис. 12). На них в традиционном для пазырыкской культуры стиле вырезаны круглые лица с длинными миндалевидными глазами, прямым носом, большим ртом. На голове имеются загнутые внутрь рога — или прическа, или головной убор в виде рогов и ромбовидным отростком в центре. От щек отходят также загнутые внутрь «бакенбарды». И «рога» и «бакенбарды» покрыты продольными желобками. Возможно, на личинах была и борода в виде нескольких «волосин», следы которых имеются на одном из изображений (рис. 12, б).

Довольно близкой аналогией этим личинам является рогатая головка из кургана 4 могильника Уландрык III. Она была частью деревянного изображения оленя с головного убора погребённого. Личина была помещена на «земле», между ног оленя. [27] Фрагмент близкого антропоморфного изображения, так же как детали украшения конской упряжи, найден в кургане 1 могильника Ташанта I. [28]

Из первого Пазырыкского кургана происходит серия деревянных антропоморфных подвесок узды и два кожаных изображения, одно из которых — с рогами и треугольником в центре — напоминает личины Кутургунтаса. [29]

«Рогатые» личины из Кутургунтаса можно сравнить с изображениями «сфинкса» на войлочном ковре из пятого Пазырыкского кургана. [30] На голове этого человекозверя, скорее всего, была «роговидная причёска» или головной убор, изображённый так же, как и на рассматриваемых личинах. В профильных раннелинастических изображениях Двуречья у человекобыка рог передавался именно таким образом.

Рогатые антропоморфные изображения (человекобык) — один из популярных переднеазиатских сюжетов, получивший развитие и собственную интерпретацию в пазырыкской культуре, в отличие от культуры скифов, где он не был воспринят. Возможно, это связано с тем, что на территории Горного Алтая этот сюжет появился ещё в период развитой бронзы — с середины II тыс. до н.э. [31] Рогатые антропоморфные изображения, выбитые на плитах, найдены в погребениях каракольской культуры Алтая, которая могла, по мнению В.И. Молодина, существовать вплоть до раннего железного века. В пазырыкском искусстве аборигенный образ «человекобыка» мог получить второе рождение с приходом с юга нового населения, которому этот сюжет был знаком по ассирийскому искусству.

Изображения антропоморфных существ в масках или личин-масок с рогами и различными отростками, идущими от центра головы, характерны не только для эпохи бронзы Алтая, но и всей Южной Сибири (это окуневские стелы, петроглифы Мугур-Саргола, Бижиктиг-Хая и др.). [32]

Семантика сибирских изображений связывается исследователями с шаманскими представлениями, [33] а рогатые личины-маски трактуются как «предки» настоящих шаманских масок, не дошедших до наших дней и известных по этнографическим коллекциям головных уборов шаманов. Им близки рогатые маски «докшитов» — участников ламанской мистерии «цам». [34]

Кутургунтасские рогатые личины — не маски, а лица в своеобразных головных уборах, в которых отразился определённый антропологический тип. Уже С.И. Руденко отмечал «в известной мере монголоидный тип» пазырыкских деревянных личин, [35] ещё более подчёркнутый в личинах из Кутургунтаса. По мнению В.П. Алексеева, И.И. Гофмана и Д. Тумэна, проникновение монголоидов в Горный Алтай, фиксирующееся на антропологическом матерале Пазырыкских курганов, происходило из районов Восточной и Центральной Монголии. [36] Может быть, в личинах из Бертекской котловины нашел отражение антропологический тип ближайших южных соседей пазырыкцев, сюнну? Известно, что последние вели своё происхождение от быков-прародителей, и рога, в таком случае, могли играть роль этногенетического маркера. (В связи с этим предположением уже упоминавшаяся выше рогатая личина из могильника Уландрык, помещённая у ног оленя, украшавшего головной убор, может быть трактована как образ поверженного врага).

Если исключить интерпретацию образа человекобыка в переднеазиатском искусстве как персонажа (Энкиду) эпоса о Гильгамеше, [37] ведь в этом значении он воспринимался только элитным слоем древнего общества Двуречья, [38] то другие

его значения, более распространённые и доступные для понимания, — как охранника стад, божественного покровителя скота и вообще носящего охранительные функции, [39] могли быть восприняты вместе с переднеазиатской иконографией теми, кто стал использовать и варьировать этот образ в рамках пазырыкского искусства.

Все личины, используемые как подвески-украшения конской упряжи, вероятно, имели значение оберегов. Так, подвески из Первого Пазырыкского кургана справедливо сопоставляются С.И. Руденко [40] с головой Бэса — бога-охранителя египетской мифологии, отпугивающего злых духов. [41] В Египте его изображения помещались на колесницах, [42] в Аму-Дарьинском кладе — на золотой модели колесницы, [43] в пазырыкской культуре — в конской упряжи. Кутургунтасские личины использовались в том же значении, но в другой иконографии. Отбор образов в пазырыкском искусстве шёл из разных источников, но в руках резчиков по дереву и по коже они превращались в собственные оригинальные произведения, лишь отдалённо напоминающие возможные прототипы.

Кроме переднеазиатских и южносибирских аналогов рогатые личины Кутургунтаса имеют юго-восточные параллели. На них удивительно похожи головы нефритовых фигурок из погребений ванов и их приближённых могильника Чжуншань (VI-III вв. до н.э.); они изображали себя с прическами, похожими на бычьи рога. [44] Этот могильник принадлежит бывшим кочевникам «белым ди», основавшим своё государство на северо-западе современного Хэбэя. [45]

Кроме «рогов», особый колорит кутургунтасским личинам придаёт венчающий их ромбовидный отросток, нечто вроде ushnisha (санскр.), обычного для изображения «явленного» тела будды. [46] Полностью отрицать влияние буддийской иконографии на эти изображения, вероятно, нельзя. Хотя существующий временной разрыв между проникновением буддизма на север, в частности, к сюнну (II в. до н.э.), [47] и периодом существования пазырыкской культуры Алтая (VII-II вв. до н.э.) и конкретно кургана Кутургунтас (V-III вв. до н.э.), казалось бы, противоречит этому. Но древние признанные связи пазырыкской культуры с культурами Передней и Средней Азии позволяют говорить о возможности знакомства с атрибутами новой религии. Б.А. Литвинский писал, что «историю буддизма в Средней Азии следует начинать со времени греко-бактрийского царства, хотя сведения об учении Будды и, очевидно, отдельные приверженцы буддизма могли проникнуть туда и значительно раньше, в ахеменидскую эпоху». [48] Большое ответвление юэджей, с которым отождествляется пазырыкская культура в период своего расцвета и господства над сюнну (VI-III вв. до н.э.), активно использовало разнообразный иконографический багаж ассирийской, ахеменидской, сакской культур, местные традиции для создания собственного яркого искусства. Разумеется, ни зороастризм, ни буд-

дизм пазырыкцы не исповедовали, они лишь могли испытывать влияние этих складывающихся религиозных систем, находясь в контакте с теми, кто был с ними знаком. Но интересно, что позже, после разгрома юэджей сюнну и образования ими нескольких самостоятельных владений на территории бывшего Греко-Бактрийского царства, именно юэджи, как следует из китайских источников, явились одними из главных проводников буддизма в Китай. [49]

В заключение к краткой информации о новом кургане, исследованном в Бертекской котловине, отметим, что вопрос его датировки, один из самых важных, может быть окончательно решён при получении данных радиокарбонояого и дендрохронологического анализов. Пока мы можем говорить только о том, что время его сооружения относится к периоду расцвета пазырыкской культуры — V-III вв. до н.э.

[1] О первых исследованиях в этом районе см. Полосьмак Н. Исследование кургана с «замёрзшей» могилой в Горном Алтае. // ВДИ. 1991. № 4.

[2] Кубарев В.Д. Курганы Уландрыка. Новосибирск, 1987. С. 19-20.

[3] Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.-Л., 1953. Табл. XXII, 3.

[4] Кубарев. Ук. соч. С. 50. Рис. 17.

[5] Там же. С. 47.

[6] Руденко. Ук. соч. С. 106.

[7] Жуковская Н.Л. Категории и символика традиционной культуры монголов. М., 1988. С. 93.

[8] Луконин В.Г Искусство древнего Ирана. М.: Искусство, 1977. С. 76.

[9] Акишев К.А., Акишев А.К. Происхождение и семантика Иссыкского головного убора. // Археологические исследования древнего и средневекового Казахстана. Алма-Ата, 1980. С. 29.

[10] См., например: Кузьмина Е.Е. Скифское искусство кал отражение мировоззрения одной из групп индоиранцев. // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М., 1976. С. 59-60.

[11] Кубарев. Курганы Уландрыка... С. 40. Рис. 14, 4.

[12] Он же. Курганы Юстыда. Новосибирск, 1992. С. 52.

[13] Руденко. Ук. соч. Табл. XLVI, 6; XLVIII, 7; X, 13.

[14] Сорокин С.С. Материалы к археологии Горного Алтая. // Уч. зап. ГАНИИИЯЛ. Барнаул, 1969. С. 81. Рис. 9, 5; он же. Цепочка курганов времени ранних кочевников на правом берегу р. Кок-су (Южный Алтай). // АСГЭ. 1974. Вып. 17. Ряс. 5, 2; 7, 12; 24, 5.

[15] Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.-Л., 1960. Табл. XCIX.

[16] Баркова Л.Л. Образ орлиноголового грифона в искусстве древнего Алтая. // АСГЭ. 1987. № 28. С. 17.

[17] Руденко. Культура населения Центрального Алтая... С. 310 сл.

[18] Там же. Табл. XCVIII, 1, 3, 9.

[19] Баркова. Ук. соч. С. 27-28.

[20] Грязнов М. П. Древнее искусство Алтая. Л., 1958. Рис. 3.

[21] Сокровища курганов Адыгеи. М., 1980. С. 40-41. Рис. XIII.

[22] Деревянные фигурки лошадок из рядовых пазырыкских погребений изображались без грив, но со вставными кожаными рогами козерога. Они представляли собой не собственно «коня», а мифическое животное с чертами лошади и украшали головной убор погребённых.

[23] Ковалевская В.Б. Конь и всадник. М., 1977. С. 64; см. подробнее: Витт В.О. Лошади пазырыкских курганов. // СА. № XVI. 1952. С. 198. В.О. Витт считал, что обычай стричь гривы лошадей скорее всего мог возникнуть в среде «сакских и скифских племён, исконных воинов-лучников». Именно лучникам, по его мнению, в отличие от копейщиков, могли мешать длинные гривы.

[24] Витт. Ук. соч. С. 198.

[25] Там же.

[26] Там же. С. 184.

[27] Кубарев. Курганы Уландрыка. С. 105. Рис. 40, 42.

[28] Он же. Курганы Юстыда. С. 38.

[29] Руденко С.И. Искусство Алтая и Передней Азии. М., 1961. С. 56. Рис. 52.

[30] Там же. Рис. 54.

[31] Кубарев В.Д. Древние росписи Каракола. Новосибирск, 1988.

[32] Вадецкая Э.Б.. Леонтьев Н.В., Максименков Г.А. Памятники окуневской культуры. Л., 1980; Дэвлет М.А. Петроглифы Мугур-Саргола. М., 1980.

[33] Вадецкая и др. Ук. соч. С. 72-77.

[34] Дэвлет. Петроглифы... С. 248-255.

[35] Руденко С. И. Горноалтайские находки и скифы. М.-Л., 1952. С. 193.

[36] Алексеев В.П., Гохман И.И., Тумэн Д. Краткий очерк палеоантропологии Центральной Азии (каменный век — эпоха раннего железа). // Археология, этнография, антропология Монголии Новосибирск, 1987. С. 232.

[37] Афанасьева В.К. Гильгамеш и Энкиду. М., 1979. С. 139, 150.

[38] Там же. С. 147.

[39] Там же.

[40] Руденко С.И. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани. М., 1968. С. 106.

[41] Мифы народов мира. М., 1980. С. 204.

[42] Картер Г. Гробница Тутанхамона. М., 1959. С. 145. Табл. 73.

[43] Каталог выставки «Аму-дарьинский клад». Л., 1979. Рис 7.

[44] Treasures from the tombs of Zhong Shan Juo kings: an exhibition from the people's Republic of China. Tokio, 1981. Fig. 69-72.

[45] Крюков М. В., Софронов М. В., Чебоксаров Н Н. Древние китайцы. Проблемы этногенеза. М. 1978. С. 183-184.

[46] Терентьев А.А. Опыт унификации музейного описания буддийских изображений. // Использование музейных коллекций в критике буддизма. Л., 1981. С. 14.

[47] Эту наиболее раннюю дату проникновения буддизма к сюнну отстаивает Г. Сухбатор в статье: «К вопросу о распространении буддизма среди ранних кочевников Монголии». // Археология и этнография Монголии. Новосибирск, 1978. С. 63-65.

[48] Литвинский Б А. Среднеазиатские народы и распространение буддизма (II в. до н.э. — III в. н.э., письменные источники и лингвистические данные). // История, археология и этнография Средней Азии. М., 1968. С. 128.

[49] Там же. С, 131-132.

Excavation of Kuturguntas barrow of Pazyryk type. ^

N.V. Polosmak

During summer season of 1991 a new Pazyryk type burial mound was excavated in the Bertek hollow in the mountains of the Altai. The author deals with the results of excavation of this monument of «Pazyryk culture»: describes the construction of the barrow and the grave, small finds that were discovered in the robbed burial of a noble warrior, parts of wooden decorations and harness of ten horses, buried with their master. According to the author, the burial mound was constructed during the best period of «Pazyryk culture», V-III centuries B.C.