|

| Местонахождение | Тип | Датировка |

| Хереме-Бек-Бажы (в 1 км выше устья р. Ус по левому берегу Енисея) | Отдельные знаки | — |

| Могильник Хадынных (в 37 км ниже устья Хемчика по правому берегу Енисея) | Стела, тамга | IX-X вв. н. э. |

| Могильник Сарыг-Хая (в 8 км ниже устья Хемчика по правому берегу Енисея) | Стела | IX-X вв. н. э. |

| Долина Ир-Сайлыг (в 7 км ниже устья Хемчика по левому берегу Енисея) | Стела, тамга | IX-X вв. н. э. |

| Устье Хемчика (левый берег) | Стела, тамга, фрагмент стелы, надпись, тамга | IX-X вв. н. э. |

| Скала Бижпктиг-Хая (около 600 м выше устья Хемчика по правому берегу Енисея) | Надпись, две тамги | IX-X вв. н. э. |

| На обломке скалы (в 2 км ниже Мугур-Саргола) | Надпись | Середина IX в. н. э. (Кызласов) |

| Мугур-Саргол (в 7 км выше устья Хемчика по левому берегу Енисея) | Надпись | |

| Беделигский валун (правый берег Енисея при выходе из Саянского ущелья) | Отдельные знаки | |

| Долина р. Демир-Суг (у южных склонов Уюкского хребта) | Стела, тамга | Начало X в. н. э |

стел с надписями и тамгами. Изучение последних позволило предположить разделение территории Тувы на уделы — баги. [18] По классификации Л.Р. Кызласова для чаа-хольской группы памятников характерен шестой тип тамг. [19] Так как тамги из ущелья и Центральной Тувы (до горы Хайыракаан) относятся к одному и тому же типу, то следует считать, что они оставлены одной группой кыргызов, расселявшихся во второй половине IX-X вв. н. э. на значительной части территории Центральной Тувы — от горы Хайыракаан (левый берег Енисея) и долины р. Демир-Суг (правый берег) до долины р. Хадынных (в Саянском каньоне). Вероятно, и вся обитаемая часть каньона — до р. Ус — принадлежала этой группе кыргызов. Таким образом, территория обитания данной группы населения составляла более 100 км вдоль течения Енисея, охватывая, кроме того, пространство от верховьев р. Чадан до р. Торгалык. [20]

На стелах у Чаа-Холя (II, VII, VIII — № 14, 19, 20, по С.Е. Малову) [21] и на стелах урочища Алдыы-Бель (Куйлуг-Хем — № 12) нанесены тамги с иным рисунком (по классифика-

ции Л. Р. Кызласова IV тип). Этот тип тамги датируется серединой IX — началом X в., а территория расселения обладателей подобной тамги очерчивается от р. Чадан по правобережью Хемчика до Чаа-Холя. [22] Позднее (к середине X в.) этот баг был завоёван чаа-хольской группой кыргызов. [23]

По тамгам, основной рисунок которых остаётся неизменным с середины IX в. до конца X в., насчитывается четыре поколения обитателей на р. Чаа-Холь. [24] В середине X в. обладатели тамг VI типа перемещаются на восток, в Бай-Булунскую степь, а на рубеже X-XI вв. мы видим их за Уюкским хребтом, в долине р. Уюк. [25]

На скале, над могильником Хемчик-Бом II (петроглифо-эпиграфический комплекс), обнаружено 5 тамг, 3 из которых нигде более, кроме горы Тепсей (на р. Тубе), не встречены. [26] По-видимому, где-то в этом районе обитали предки «чаа-хольцев» или они сами до прихода в Туву. На одном памятнике из долины Ир-Сайлыг нанесена тамга, аналог которой обнаружен на стеле в долине р. Манчурек (Алашское плато, Тувинская АССР). Как и упоминавшаяся надпись на тропе, этот факт является косвенным подтверждением использования Арбатской тропы для продвижения в центральные районы Тувы.

В Туве известна ещё одна категория памятников — оросительные системы, зафиксированные в долинах рек Чинге, Куйлуг-Хем, Эйлиг-Хем и Демир-Суг. Каналы укреплены каменными стенками, аналогичными по устройству береговой «дороге», идущей от входа Енисея в Саянские горы до устья Хемчика приблизительно на 20 км. [27] Подобное оформление каналов оросительной системы наблюдается на склонах горы Бош-Даг (долина р. Чаа-Холь), в окрестностях которой исследованы погребальные памятники енисейских кыргызов (могильник Аймырлыг II — раскопки Б.Б. Овчинниковой). [28]

Таким образом, имеются все основания говорить об оросительных системах, древних путях, подтверждённых археологическими и эпиграфическими данными, погребальных памятниках и рунической письменности, как о памятниках одного круга, оставленных енисейскими кыргызами во время их пребывания на территории к югу от Саян.

Особое значение для археологических культур, в которых не известны такие категории памятников, как поселения, жилища, производственные комплексы, приобретают данные, получаемые при изучении погребального обряда. К разряду таких и принадлежат памятники кыргызской культуры IX-X вв. н. э. [29]

На территории Тувы к настоящему моменту насчитывается около 290 погребальных и поминальных комплексов, ритуальных выкладок и «меморативных» курганов, относящихся к тому времени. Основная масса их исследована в Центральной Туве. Новым этапом в изучении древностей того времени является

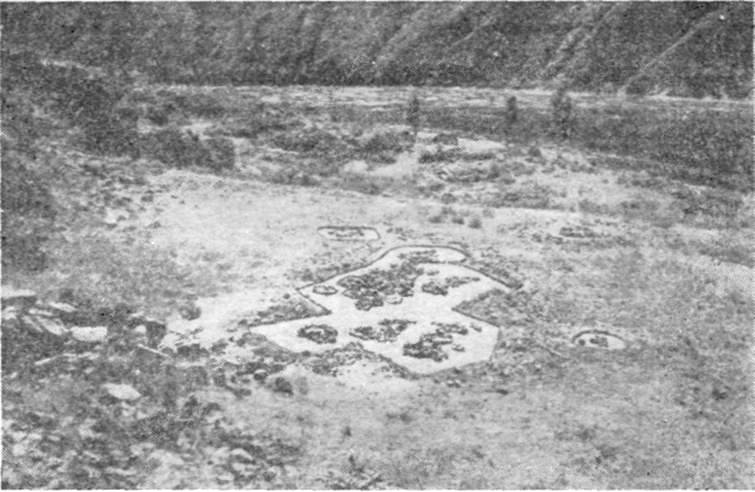

Рис. 1. Могильник Сарыг-Хая в Саянском ущелье Енисея (вид с северо-востока).

монографичность раскопок. В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС, охватывающей обширное пространство Саянского каньона Енисея и его долины до горы Хайыракаан (г. Новый Шагонар), изучено 4 могильника, уже называвшихся выше — Сарыг-Хая (рис. 1), Хемчик-Бом II (рис. 2), Аймырлыг II и Каат-Ховак I. Будучи сходными между собой по топографии, они существенно отличаются от исследовавшихся ранее памятников. Каждый из них насчитывает около 50 разнохарактерных сооружений, сгруппированных в небольшие цепочки из 3-5 объектов, вплотную пристроенных друг к другу. Нередко имеется часть стенки-основы, общей для близрасположенных сооружений, что позволяет достаточно чётко установить относительную микрохронологию (рис. 3, 6). Эта возможность практически отсутствует для иных памятников в силу того, что отдельные объекты на них расположены на некотором расстоянии, не соприкасаясь друг с другом. В целом для кыргызских могильников намечается протяжённость по линии ЮЗ-СВ. Под каменными юртообразными сооружениями (диаметр 1-5 м, высота 0,3-1 м) в неглубоких ямках (до 0,5 м) или, в единичных случаях, на уровне древней дневной поверхности находились погребения по обряду трупосожжения на стороне. Погребения обычно одиночные. В двух случаях на могильнике Хемчик-Бом II захоронены под одним наземным сооружением, в одной могильной яме взрослый и подросток, взрослый и ребёнок по обряду трупоположения. Известно, что енисейские кыр-

Рис. 2. Могильник Хемчик-Бом II, кург. 53. Вид первоначального каменного наземного сооружения.

гызы хоронили детей по обряду трупоположения (несколько случаев зафиксировано в могильнике Каат-Ховак I). [30] В могильные ямы вместе с остатками погребального костра (зола, угли), кальцинированными костями людей переносили предметы, побывавшие в огне. В состав сопроводительного инвентаря входили предметы вооружения (наконечники стрел, длинные (до 16,5 см) боевые ножи, накладки на лук), предметы быта (маленькие ножи, тесла, напильники и др.), поясные наборы (металлические пряжки и бляхи, оставшиеся после сгорания кожаной основы ремня) и др. Иногда в могильных ямах находят стремена, удила с псалиями, бляхи — украшения конской узды и подпружные пряжки. Встречаются обожжённые кости животных. При сооружении курганов в могилы клали дополнительно части туш овец и коз (чаще всего обнаруживаются необожжённые рёбра и позвонки).

Под сооружениями поминального характера, не отличающимися от погребальных по внешнему виду, нет каких-либо остатков костра или кальцинированных костей. Встречаются только необожжённые кости животных, один-два фрагмента керамических сосудов (иногда кыргызских ваз), железные ножи, удила, металлические пряжки. «Меморативные» курганы, не отличающиеся от обычных курганов по внешнему виду и местоположению в могильнике, не содержат находок.

Могильники енисейских кыргызов расположены в начальной части ущелья (устье р. Хемчик и в 8 км ниже его по тече-

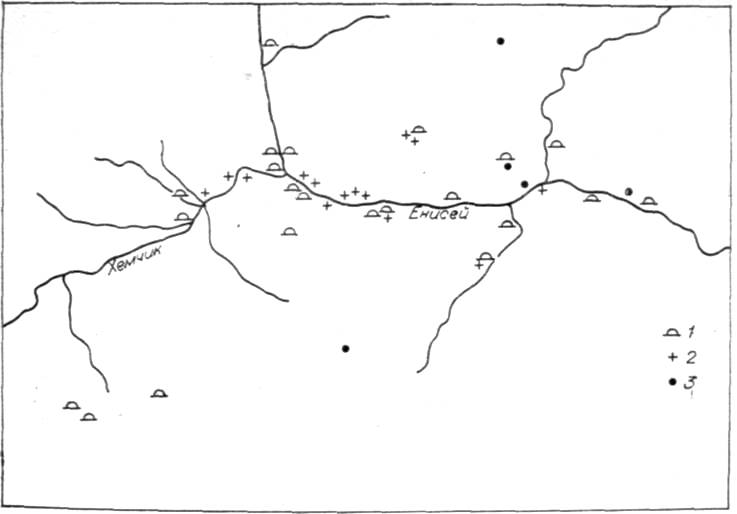

Рис. 3. Схема распространения курганов енисейских кыргызов на территории Тувинской АССР.

1 — курганы IX-X вв; 2 — курганы XI-XII вв.; 3 — курганы IX-XII вв.

шло Енисея), в нижнем течении р. Чаа-Холь (в 25 км выше устья) и на берегу Енисея у горы Хайыракаан, т. е. все они тяготеют к северным границам территории Тувы. Надо заметить, что в этом же районе проводил раскопки С.А. Теплоухов (у горы Бай-Даг, ограничивающей долину Енисея с юга недалеко от горы Хайыракаан). Наиболее представительными (по числу исследованных объектов) в других районах Тувы являются могильники Тора-Тал-Арты (устье р. Ак-Суг) и Шанчиг (долина р. Элегест). За хребтом Танну-Ола (Южная Тува), в долинах Бий-Хема (Восточная Тува) и Манчурека (Западная Тува) подобные памятники единичны.

К концу X в. наблюдается резкое уменьшение количества памятников енисейских кыргызов на территории Тувы. Насчитывается всего 25 комплексов (конец X-XII вв. н. э.). [31] Обычно эти курганы, отличающиеся от объектов предшествующего времени по облику наземных сооружений (диаметр 8-10, высота 0,8-1,5 м), округлые в плане, не имеют чёткой конструкции стенок-основ, упорядоченного заполнения внутренней площади, слабо задернованы, не составляют компактных групп. На площади могильного поля (большинство могильников Тувы «многослойные» и включают разновременные объекты) находится 1, редко — 3-5 (Шанчиг, Эйлиг-Хем) курганов этого времени. Погребения по обряду трупосожжения на стороне (одно или

более) помещаются на уровне древней дневной поверхности. В сопроводительном инвентаре, сохраняющем категории вещей предшествующего времени, происходит изменение внешнего облика. Наиболее характерным признаком является наличие железных предметов с серебряной инкрустацией поверхности.

На рис. 3 показано размещение комплексов в нижнем течении р. Хемчик (Кокэль, Дыттыг-Чарыг-Аксы, Улуг-Бюк) и преимущественно по правому берегу Енисея в Центральной Туве (Демир-Суг, Эйлиг-Хем, Алдыы-Бель, Ортаа-Хем, Чинге II). На левом берегу подобные комплексы единичны (Бай-Даг, Кара-Тал VI). Есть такие курганы на могильнике Шанчиг и за Уюкским хребтом (Уюк-Тарлык, Малиновка). Перемещение к концу X в. в восточные и северные районы носителей «чаа-хольского» типа тамги отмечено Л.Р. Кызласовым. [32]

Таким образом, можно предполагать, что обитавшие во второй половине IX-X вв. в долине Чаа-Холя, в Центральной и Западной Туве группировки населения по каким-то причинам, видимо, экономического характера отступают в течение X в. к северным границам Тувы, частично уходят в Турано-Уюкскую котловину, а явное уменьшение числа погребений, характерных для енисейских кыргызов, свидетельствует об уменьшении количества населения последних на территории Тувы.

Примечания

[1] Савинов Д.Г. О границах государства енисейских кыргызов в IX-X вв. — В кн.: Проблемы этногенеза народов Снбири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1973, с. 91-92.

[2] Каррутерс Д. Неведомая Монголия. Т. 1. Урянхайский край. Пг., 1914, с. 119.

[3] Козьмин Н. Хакасы. Иркутск, 1925, с. 2.

[4] Кызласов И.Л. Новые свидетельства уйгуро-хакасских войн IX века. — СА, 1979, № 3, с. 287, 289.

[5] Нечаева Л.Г. Погребения с трупосожжениями могильника Тора-Тал-Арты. —Труды ТКЭАН, М.-Л., 1966, т. 2, с. 108-142.

[6] Кызласов И.Л. Новые свидетельства..., с. 280.

[7] Бартольд В.В. Киргизы. — Собр. соч., т. II, ч. 1. М., 1963, с. 484-485.

[8] Кызласов Л.Р. Курганы древнехакасской тюхтятской культуры в Туве (по материалам Тувинской археологической экспедиции МГУ). — Вестник МГУ, история, 1978, № 6, с. 38-56.

[9] Каррутерс Д. Неведомая Монголия, т. 1, с. 119.

[10] Кызласов И.Л. Новые свидетельства..., с. 289.

[11] Мандельштам А.М., Шаровская Т.А., Бестужев Г.Н. Раскопки в зоне строительства г. Новый Шагонар. — АО 1978 года. М., 1979, с. 246.

[12] Бартольд В.В. Киргизы, с. 484-485.

[13] Родевич Вс. Урянхайский край и его обитатели. — ИИРГО, 1912, т. XLVIII, вып. I-V (вып. 1), карта.

[14] Булгаков А.И. Верховья Енисея в Урянхае и Саянских горах. Очерк путешествия на моторной бензиновой лодке. — ИИРГО, 1908, т. 44, № 5, с. 413.

[15] Родевич Вс. Урянхайский край и его обитатели, с. 146.

[16] Полную сводку памятников см.: Васильев Д.Д. Памятники тюркской рунической письменности азиатского ареала. — ТС, 1976, № 1,

(130/131)

с. 72-75; Он же. Памятники тюркской рунической письменности. — ТС, 1978. № 5, с. 92-95.

[17] Кляшторный С.Г. Отчёт о работах 2-го отряда СТЭАН в 1973 году. — Архив ЛОИА АН СССР, ф. 35, д. № 484, с. 2.

[18] Кызласов Л.Р. Новая датировка памятников енисейской письменности. — СА, 1960, № 3, с. 91-120.

[19] Там же, с. 93.

[20] Кызласов Л.Р. О южных границах государства древних хакасовв IX-XII вв. — УЗ ХНИНЯЛИ, 1960, вып. VIII, с. 67.

[21] Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков. М.-Л., 1952.

[22] Кызласов Л.Р. Новая датировка памятников..., с. 113-114.

[23] Кызласов Л.Р. О южных границах государства..., с. 67.

[24] Кызласов Л.Р. Новая датировка..., с. 113.

[25] Там же, с. 115-116.

[26] Кляшторный С.Г. Руническая эпиграфика в Саянском каньоне Енисея. — УЗ ТНИИЯЛИ, 1973, вып. XVI, с. 228-231.

[27] Родевич Вс. Урянхайский край и его обитатели, с. 145-146.

[28] Овчинникова Б.Б. Исследование тюркских памятников на могильнике Аймырлыг. — АО 1972 года. М., 1973, с. 231; Она же. Исследование средневековых погребений на могильнике Аймырлыг. — АО 1973 года. М., 1974, с. 214; Овчинникова Б.Б., Панова О.Ю., Рыбаков Б.И. Раскопки на могильнике Аймырлыг II. — АО 1974 года. М., 1975, с. 224-225; Овчинникова Б.Б., Панова О.Ю. Раскопки средневековых погребений на могильнике Аймырлыг. — АО 1975 года. М., 1976, с. 267.

[29] Кызласов Л.Р. Курганы древнехакасской...

[30] Мандельштам А.М., Шаровская Т.А., Бестужев Г.Н. Раскопки в зоне строительства г. Новый Шагонар, с. 246.

[31] Кызласов И.Л. Аскизская культура Южной Сибири. Происхождение и развитие (X-XIV вв). Автореф. канд. дис. М., 1977.

[32] Кызласов Л.Р. Новая датировка памятников..., с. 115-116, карты.

Г.В. Длужневская

Г.В. Длужневская