К.В. Чугунов

К.В. Чугунов

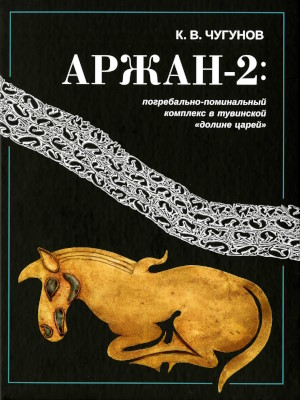

Аржан-2: погребально-поминальный комплекс в тувинской «долине царей».

// СПб: Изд-во Гос. Эрмитажа. 2024. 516 с. ISBN 978-5-907653-57-3

Предисловие автора.

Со времени окончания раскопок Аржана-2 1 [1] утекло много времени, материалы этого экстраординарного памятника полностью изданы сначала на немецком, потом и на русском языках [Čugunov a.u. 2010; Чугунов и др. 2017], а отдельные аспекты исследований рассмотрены в серии статей, ссылки на которые читатель найдёт на страницах этой книги. Между тем осмысление всей полученной в результате полевых работ информации, начавшееся ещё в процессе раскопок, продолжалось все эти годы. Частично оно нашло отражение в публикациях, но требовало обобщения и системного изложения. Кроме того, уже после издания книги на немецком языке обозначились существенные расхождения с моими соавторами в понимании формирования памятника и трактовке некоторых полученных данных.

Конечно, исследовательский проект изучения такого памятника как Аржан-2 не мог состояться без участия Германского археологического института, и я бесконечно благодарен моим коллегам и друзьям Герману Парцингеру и Анатолию Наглеру за годы совместного труда. Основное финансирование раскопок и реставрация находок проводились из средств премии имени Лейбница, присужденной Герману Парцингеру Германским научно-исследовательским сообществом (DFG), и бюджета Германского археологического института. Начиная с 2001 года к финансированию проекта подключился Государственный Эрмитаж, куда я перешёл на работу из Российского НИИ природного и культурного наследия (Санкт-Петербургский филиал), в рамках которого раскопки начинались. Существенную лепту внёс также грант Национального географического общества (National Geographic Society), полученный в 2002 году.

Таким образом, проведённые в 2000-2004 годах раскопки кургана Аржан-2 явились результатом успешного сотрудничества между Государственным Эрмитажем и Германским археологическим институтом, в котором оба учреждения смогли объединить свои усилия по изучению этого памятника.

Обращаясь к предыстории проекта, необходимо вспомнить и выдающегося немецкого археолога, ныне уже покойного Карла Йеттмара, стоявшего у истоков основания Евроазиатского отдела Германского археологического института. Проблема места кургана Аржан, исследованного М.П. Грязновым и М.X. Маннай-оолом, в хронологии кочевнических древностей Евразии чрезвычайно интересовала его. С ним состоял в переписке А.А. Ковалёв, с которым мы не раз обсуждали идею раскопок ещё одного подобного кургана, также понимая важность этого ключевого вопроса. Он написал профессору Йеттмару письмо с предложением рассмотреть возможность финансирования совместного проекта по исследованию такого памятника. Мы имели в виду именно Аржан-2, который был уже сильно повреждён при строительстве автодороги, и камни наземного сооружения продолжали вывозиться для строительных нужд. Профессор Йеттмар, рассмотрев наши предложения, поддержал их. В своём письме от 9 марта 1992 года он ответил: «Проблема, которую Вы поставили, представляется мне решаемой < … > Я надеюсь на президента Германского археологического института, профессора доктора Кюреляйса. Обычно Германский археологический институт располагает обученным персоналом, однако здесь должна быть создана соответствующая инфраструктура. Важнейшее для меня — принять участие в решении этой проблемы. Для этого мы нуждаемся в помощи наших русских коллег не меньше, чем они в наших деньгах…» [Археология и не только… 2002. С. 444]. Таким образом, исследования Аржана-2 были приоритетными для немецкой стороны изначально, однако реально сотрудничество с Евразийским отделом Германского археологического института началось только в 1996 году, когда благодаря личной инициативе заместителя министра культуры Республики Тыва Е.В. Кара-Сал состоялась наша встреча с Анатолием Наглером, и я показал коллеге сам памятник. Елене Владимировне, которая с тех пор сменила много высоких должностей в правительстве

(11/12)

Руководители экспедиции К. Чугунов, Г. Парцингер и А. Наглер с первым заместителем главы Республики Тыва Ч.Ч.-Д. Ондаром.

Фотография В. Кривдика 2001 г.

Письмо проф. К. Йеттмара А.А. Ковалёву с поддержкой проекта совместных раскопок Аржана-2.

Из личного архива А.А. Ковалёва.

Тувы и в дипломатическом корпусе России, я очень благодарен за организацию этой встречи, а также за неизменное благожелательное и дружеское отношение. Неизвестно, состоялся бы проект по исследованию Аржана-2, если бы не та давняя поездка в «долину царей», с которой всё началось.

Ещё хочется выразить благодарность Валентину Байкараевичу Ховенмею, который в конце 1990-х годов возглавлял Пий-Хемский район Тувы. Именно он на уровне местной власти поддержал международный проект по исследованию Аржана-2, сделав возможным его начало.

Большую помощь в первые годы раскопок нам оказала Татьяна Евгеньевна Верещагина — директор и хранитель прекрасного, ею же созданного музея в городе Туране. Достаточно сказать, что наш небольшой отряд в первый сезон исследований базировался у неё дома, за что хочется выразить ей искреннюю признательность.

Конечно, пятилетние исследования Аржана-2 и последующая научная обработка полученных материалов были бы невозможны без помощи ответственных за научную и культурную деятельность правительственных организаций Республики Тыва в Кызыле. Всем им я благодарен за участие и понимание.

Неожиданное для всех открытие в 2001 году «царского» захоронения с большим количеством золотых изделий заставило правительство Тувы принимать трудные решения. Они были приняты верно, и за это я благодарен прежде всего возглавлявшему Республику Тыва в то время Шериг-оолу Дезижиковичу Ооржаку, а также его первому заместителю Чылгычи Чимит-Доржуевичу Ондару, который присутствовал при передаче коллекции на временное хранение в Эрмитаж.

Трудный 2001 год подарил нам не только золото Аржана-2, но и многих друзей, из которых особо хочется поблагодарить начальника вневедомственной охраны города Турана Сергея Коловского, чью бескорыстную помощь я буду помнить всегда. Наши старые друзья также подставили плечо в трудные дни, когда из-за отсутствия средств на кургане была снята охрана, и нам пришлось срочно заканчивать работу и вывозить бесценные находки. Юрий Семёнович Пищиков помог нам чувствовать себя увереннее, за что ему огромное спасибо. Николай Иванович Бондаренко и его верная супруга Людмила стали тем семейством в Туране, дружба с которым со времени совместной работы на Аржане-2 крепчала год от года. Безвременный уход Николая Ивановича несколько лет назад стал большим потрясением для нас, и я переживаю его до сих пор.

Дина Оюн, тогда популярная журналистка, а ныне член Совета Федерации от Тувы, предостави-

(12/13)

ла нам свою квартиру, где мы могли спокойно работать с материалами до их транспортировки в Санкт-Петербург. Именно там были окончательно составлены первые полевые описи аржанских находок. Кроме того, здесь мы получили столь необходимые тогда минуты отдыха, за что хочется искренне поблагодарить Дину Ивановну.

Большое содействие при раскопках и транспортировке находок в Санкт-Петербург оказал нам Омак Кызыл-оолович Шыырап, возглавлявший тогда Археологическую службу Тувы. Именно его подпись стоит на первом акте приёмки коллекции в Эрмитаж на временное хранение. Эта большая ответственность, которую он не побоялся нести все годы нашей работы на памятнике, заслуживает уважения, и я чрезвычайно признателен Омаку за поддержку и помощь.

Нельзя не упомянуть хотя бы некоторых из тех рабочих, чьим трудом был раскопан Аржан-2. Это Александр Михиенков, Юрий Грачёв, Виктор Кандауров, Григорий Дурновцев, Петр Рычков, Олег Пищиков, Григорий Карманов, Юрий Гапоненко, Сергей Костюков, Василий Кудашов, Олег Донгак, Юрий Хардин, Николай Скрыль, Людмила Максимова, Светлана Шумакова, Павел Дедюхин, Роман Попков, Эрес Донгак, Салчак Май-оол, Аяс Монгуш, Геннадий Калюкин, Андрис Монгуш, Сергей и Владимир Мучички, Виталий Сухорослов, Херел Хургулек и многие другие. Полный список был бы слишком длинным, так как в некоторые сезоны на разборке каменного наземного сооружения памятника трудились более 120 человек из Турана и посёлка Аржан, которые вручную грузили плиты в самосвалы. Всем им — названным и не названным — я очень благодарен. Своим трудом они подготовили себе и своей родине прекрасный подарок, который в 2008 году, после многолетней реставрации, исследований и выставки в трёх городах Германии, опять вернулся в Туву.

Возвращение коллекции Аржана-2 в Кызыл происходило непросто. Государственный Эрмитаж мог передать шедевры кочевников Тувы лишь в подготовленное к подобному хранению учреждение, поэтому хочется выразить огромную благодарность Шолбану Валерьевичу Кара-оолу, в те годы Главе правительства Республики Тыва, приложившему немало усилий к тому, чтобы новое здание Национального музея им. Алдан-Маадыр в Кызыле было достроено и оборудовано достойным образом. Немалый вклад в этот процесс внёс и нынешний министр культуры республики Виктор Сергеевич Чигжит. Сейчас коллекция из раскопок Аржана-2 великолепно экспонирована и привлекает множество жителей и гостей Тувы. В дизайне этой экспозиции есть немалая доля труда нашего большого

Первый спуск в основную погребальную камеру.

Фотография 2001 г.

В.Г. Ефимов за фиксацией профиля кургана и В.Г. Ковалёв.

Фотография 2002 г.

Рабочие углубляются в центральный грабительский шурф.

Фотография 2002 г.

(13/14)

Демонтаж брёвен погребальной камеры в могиле 5. К. Чугунов, А. Торгоев, А. Буршнев. А. Михайлов и Б. Яковишин.

Фотография 2002 г.

Разборка костей скелета из впускной могилы 29. Константин и Мария Чугуновы.

Фотография 2003 г.

друга, художника Валерия Елизарова, которому тоже хочется сказать большое спасибо.

Часть материалов из раскопок Аржана-2 была оставлена в Эрмитаже, где они достойно представляют древности Тувы на постоянной экспозиции и неизменно присутствуют на временных выставках в других музеях нашей страны и за рубежом. За эту возможность большой благодарности и признательности заслуживают сотрудники Национального музея им. Алдан-Маадыр, которые, во главе с бывшим директором, к сожалению, уже покойным Анатолием Комбу, приняли непростое, но справедливое и верное решение.

В состав российско-германской экспедиции в разные годы входили археологи из Санкт-Петербурга: Михаил Слободзян, Павел Леус, Александр Мартынов, Асан Торгоев, Светлана Панкова, Владимир Кисель, Сергей Морозов, Николай Смирнов, Никита Царёв, Марина Боровикова (Попова), Виктория Базарова и Нина Жогова (Кушакова); фотографы Владимир Теребенин и Станислав Шапиро; наши близкие друзья и единомышленники Антон Миносьян, Алексей Буршнев, Антон Кисель, Макар Ахпашев, Станислав Гиль, Наталья Шепелева, Мария Чугунова и Полина Виноградова. Отдельных слов благодарности заслуживает мой давний друг поэт и литератор Анджей Иконников-Галицкий, который, с присущим ему талантом, стал своеобразным летописцем и популяризатором нашей работы.

В полевых исследованиях принимали участие Виталий Ковалёв из Минусинска и хранитель древностей Минусинского музея Николай Леонтьев, который выполнил первые эстампажи найденных наскальных изображений; светлая память об этих уже ушедших от нас людях навсегда останется в моём сердце.

Вся графическая фиксация многочисленных профилей, выполнение планов и разрезов отдельных комплексов и прочая чертёжная работа была осуществлена под общим руководством Владимира Георгиевича Ефимова, которому в разные годы помогали Андрей

(14/15)

Начало исследования могилы 11. К. Чугунов и А. Наглер.

Фотография 2002 г.

Зачистка погребения в могиле 14. П. Леус и К. Чугунов.

Фотография 2002 г.

(15/16)

Заместитель министра культуры Республики Тыва Е.В. Кара-Сал на кургане.

Фотография 2004 г.

Михайлов и Борис Яковишин. Много труда вложила в общее дело наша покойная подруга и чудесный человек Ирина Чекулаева. В последний сезон 2004 года чертежи выполняла Алла Машезерская. Всем им я безмерно благодарен за их труд и совместно пережитое.

Особую признательность хочется выразить реставраторам Государственного Эрмитажа. Отдельное спасибо Светлане Буршневой и Наталье Васильевой, которые принимали участие в полевых работах и помогли сохранить немало хрупких изделий. Сотрудники различных лабораторий Отдела научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа, под руководством покойной К.Ф. Никитиной, Т.А. Барановой, Е.Г. Маньковой и А.И. Бантикова, отдали немало своего труда разнообразным и многочисленным находкам, в очередной раз показав своё мастерство и высочайший профессиональный уровень.

С германской стороны, кроме моих друзей и соавторов Германа Парцингера и Анатолия Наглера, прежде всего необходимо назвать Ренату Виланд, которая с первого до последнего дня оказывала нам неоценимую помощь при оформлении документации и в организации раскопок. При снятии и обследовании скелетов лошадей на раскопках находился Михаил Хохмут из Германского Археологического института. Подготовка рисунков находок и чертежей конструкций, а также монтаж таблиц для монографии, вышедшей в Германии в 2010 году, были проведены Родикой Бороффка, которая вместе с Анатолием Наглером многие часы провела в Эрмитаже, работая с вещами. Она также закончила начатую Владимиром Ефимовым и Марией Никитиной зарисовку находок.

В изучении находок и других материалов, полученных при раскопках Аржана-2, участвовали многочисленные специалисты из России, Германии и других стран, благодаря которым этот проект приобрёл междисциплинарный характер. Некоторые статьи, в основном приглашённых немецкой стороной специалистов, посвящённые различным аспектам исследований, опубликованы в монографии, вышедшей в 2010 и переизданной в 2017 году. Безусловно, эти работы открыли новые аспекты в понимании памятника. Однако многие исследования российских коллег не вошли тогда в книгу по разным причинам. Их публикация — ещё одна задача, которая ставилась при подготовке настоящего издания, и которую здесь также не удалось осуществить в полной мере. Однако работа над материалами из Аржана-2 продолжается, и, вероятно, потребуется ещё одна книга, где можно будет собрать под одной обложкой результаты трудов разных авторов по изучению этого экстраординарного памятника. Конечно, при

Исследование кромлеха кургана. Н. Жогова и К. Чугунов.

Фотография 2003 г.

(16/17)

Прощальный снимок после окончания сезона 2002 г. на фоне отвала.

Слева направо: А. Михайлов, Е. Панов, К. Чугунов, Ю. Пищиков, Д. Тюлуш, И. Карачарова, А. Мартынов, О. Ондар, В. Ефимов, Н. Васильева, Б. Яковишин, Ю. Грачёв и его три казака.

написании этой книги я привлекал полученные коллегами данные их исследований с соответствующими указаниями и ссылками. Я благодарен всем специалистам, проявившим интерес к нашей совместной с немецкими коллегами работе, и хочу заверить, что та часть коллекции Аржана-2 с многочисленными образцами, которая хранится в Эрмитаже, всегда доступна для новых исследований.

Конечно, эту книгу было бы трудно написать без той атмосферы дружелюбия и взаимопонимания, которая сложилась в Отделе археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа. Мне были чрезвычайно полезны те дискуссии и обсуждения различных аспектов археологии, которые не раз возникали в стенах Зимнего дворца, и хочется поблагодарить за них всех друзей и коллег, окружавших меня эти годы, пролетевшие незаметно.

Хочется добавить ещё несколько слов о том, что, на мой взгляд, привнесли раскопки Аржана-2 в практику полевой археологии. Опыт, приобретённый за эти пять лет, и последующий многолетний анализ полученных материалов показывают, что к методике археологических раскопок таких сложных памятников необходим творческий подход при сохранении базовых правил исследований. Большие по площади объекты, имеющие округлую планировку, предполагают определение основной центральной точки ещё до начала работ и ориентацию на неё всех радиальных разрезов. При старте раскопок Аржана-2 в 2001 году эта точка была выбрана в стороне от центра, поскольку там была обширная грабительская воронка. Это сильно осложнило сравнение зафиксированных профилей, их анализ и последующую реконструкцию этапов функционирования комплекса. Кроме того, под сооружением, построенным из однородных пород камня, чрезвычайно сложно вычленить отдельные конструкции. Поэтому при раскопках на первый план выходит фиксация как можно большего числа дополнительных разрезов, помимо базовых радиальных. Однако такой подход требует дополнительных трудозатрат и большого количества времени, что при раскопках Аржана-2 не удалось обеспечить. Ограничения сроков работ на памятнике, связанные с совместным финансированием, были неизбежны, но привели, на мой взгляд, к излишней поспешности и вероятным потерям информации, которых можно было бы избежать в случае более спокойной работы. Опыт раскопок Аржана-2 чрезвычайно ценен, поскольку именно в процессе этой работы выработались основные базовые методические приёмы исследований планиграфически сложных погребально-поминальных комплексов с каменными конструкциями. Но он также показывает, что, планируя раскопки подобных комплексов, надо быть готовым к длительной многолетней полевой работе на них. Сейчас такие исследования реализуются в рамках Южно-Сибирской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа, которая с 2008 года проводит планомерные раскопки погребально-поминального комплекса Чинге-Тей I в западной части тувинской «долины царей». За долгие годы изучения этот памятник уже подарил нам множество замечательных открытий, и часть полученных материалов уже приводится на страницах этой книги.

[1] 1 В некоторых изданиях встречается написание названия памятника «Аржаан», соответствующее правилам тувинского языка. Однако в научной литературе со времени исследований первого из этой группы курганов утвердилось написание «Аржан», которого автор и будет придерживаться.

наверх

|