К.В. Тревер

К.В. Тревер

Сэнмурв-Паскудж, собака-птица.

// Л.: Государственный Эрмитаж. 1937. 74 с.

[сноска: Статья эта была напечатана в 1933 г.

в Сборнике в честь Н.Я. Марра, изд. ГАИМК.

В настоящем издании внесены мелкие добавления и, по техническим условиям, транскрипционные изменения.]

I _ II _ III _ IV _ V _ VI _ VII _ VIII _ IX _ X _ XI _ Примечания _ Сокращения

I ^

Одна из наиболее интересных проблем в иранской мифологии — вопрос о тех фантастических полиморфных чудовищах, представления о которых, сохраняясь в народной памяти в течение столетий и тысячелетий, постепенно ретушировались, сглаживались и претворялись в формы, более близкие к реально существующим в природе.

Эти как бы мозаически составленные из разностихийных элементов звери в античности были осознаны как плод фантазии далёких обитателей Иранского плоскогорья. И если Аристофан, двустишие из текста которого послужило темой для специальной статьи Ф.А. Розенберга, [1] называет эти фантастическое чудовища персидскими, мы, разумеется, не имеем основания связывать их именно с персами, а не с каким-либо иным из иранских народов: от афинского поэта V века

(5/6)

до н.э трудно было бы ожидать строгого различения отдельных племён Ирана. Распространённость если не представления, то воспоминания об этих чудовищах среди различных иранских и кавказских народов даёт основание предполагать обычность уже в древности этих образов не только в собственно иранской среде.

Наличие мотивов чудовищ в не-иранской среде, притом не только в армянской, но и в среде народов, в большей чистоте сохранивших свой яфетический облик, не может не поставить вопроса о необходимости ещё большего расширения круга, в котором следовало бы искать первоисточники этих представлений, так часто приурочиваемых к горам Кавказа.

Материал для изучения хотя бы только вопроса об условиях сложения и развития «звериного стиля и тератологического орнамента разносторонен и богат. Очень много данных вскрывается и древнейшими записями мифов, и данными позднейшего мифотворчества, отразившимися в современном фольклоре и языке, иногда даже просто в названиях реальных животных и зверей. Без большой подготовительной работы трудно было бы говорить не только о разрешении, но даже о надёжной постановке самого вопроса.

Дело осложняется тем, что даже вопрос о происхождении сложных названий целого ряда зверей и птиц, скрывающих в себе как бы ука-

(6/7)

зание на разнородность данного вида, не был до сих пор разрешён. С одинаковой убедительностью или неубедительностью названия реальных животных, связанные с мифическими представлениями и лишь перенесённые на отдельные виды, воспринимаются как исконные определения реального вида, и, с другой стороны, описательные сложные определения реального вида воспринимаются как названия фантастических существ.

А между тем, далеко не всегда вопрос бывает так, по видимости, прост, как в случаях вроде греческого kamêlopardalis или struthokamêlos. Здесь можно думать о реальном указании на сходство жирафа по окраске шерсти с барсом, а по строению — с верблюдом, отсюда kamêlopardalis; то же и в случае с иранским ushtrgawpalang, где к тем же двум характерным чертам жирафа прибавляется уточняющая деталь, третий элемент ‘быка’ — рожки. Аналогичное явление имеем, казалось бы, в struthokamêlos ‘воробей-верблюд’, грузинском [2] sιraqlem-ι и в иранском ushtrmurgh ‘верблюд-птица’.

Однако, если привлечь к истолкованию этого термина памятники изобразительного искусства, выясняются иные возможности. Серебряный кувшин из Приуралья [3] — один из лучших сасанидских памятников Эрмитажа, даёт неоспоримые доказательство того, что название верблюда-птицы

(7/8)

могло определять не только страуса, но и, прежде всего, то чудовище, полуптицу-полуверблюда, которое известно, хотя бы без определения этим именем, и из письменных свидетельств; но этот вопрос — тема особого исследования.

В других случаях, при позднем, в историческую эпоху, вхождении данной языковой среды в соприкосновение с новым чуждым животным видом, могли и должны были подыскиваться сложные названия, характеризующие внешность данного вида.

Гораздо сложнее вопрос, когда нельзя исторически локализовать наступление такого момента. Реалистическое определение особого зоологического вида легко воспринимается как характеристика мифического существа, сочетающего в себе разнородные животные формы, иногда даже разностихийные.

Исследование соответственно вооруженными лингвистами целого ряда таких сложных наименований сказочных чудовищ вскроет, вероятно, вовсе не мифологическое происхождение многих сложных названий зоологических видов, необычных для данной языковой среды. Тогда и греческое tragelaphos (кстати, по указанию Аристофана, заимствованное как представление у иранцев) и армянское ιաaθսl ‘осло-бык’ писателя Езника примут вполне реальные формы (в последнем случае, быть может, — гну или какого-

(8/9)

либо иного вида антилопы). А само сложное название в последующее время могло лечь в основу мифологического новотворчества.

Совершенно иной случай мы имеем в истории образа и термина ‘Сэнмурв’, одного из немногих мифических образов древнего Ирана, которые дожили до наших дней, если не во всём многообразии, то, во всяком случае, в различных аспектах представлений о нём и о его функциях.

В пределах настоящей статьи я воздерживаюсь не только от пояснения связанных с Сэнмурвом мифических образов, но и от приведения во всей полноте источников как письменных и вещественных, так и словесных, почерпнутых в современном фольклоре. Я ограничусь здесь лишь сообщением наиболее существенных и значительных моментов для характеристики образа самого Сэнмурва, пользуясь тем, что космогонические корни его двойника, Паскуджа, были уже давно вскрыты и разъяснены Марром. [4]

II ^

Не из желания отдать предпочтение менее привычному виду источника перед более мне близким и, тем более, не из стремления отметить мнимую предпочтительность и достоверность письменного свидетельства перед вещественным памятником, я должна, однако, начать с письмен-

(9/10)

ных свидетельств. Во-первых, потому, что именно они, как и данные фольклора и языка, служат основанием для приурочения самого имени Сэнмурва к определённой разновидности излюбленных в искусстве Ирана, да и «не-Ирана», чудищ. Во-вторых, потому, что древнейшие литературные свидетельства, как, впрочем, и фольклор, дают возможность полнее проследить историю этого образа на различных стадиях его развития, чем памятники изобразительного искусства.

Самые ранние упоминания Сэнмурва или, точнее для того времени, saêna mereγô, мы встречаем в Авесте, точнее — в Вендидаде и в Яштах.

Даже если бы не было давно установлено положение о неодновременности создания различных частей древнейшей священной книги Ирана, анализ самых упоминаний Сэнмурва должен был бы раскрыть их разновременность или происхождение из существенно различной среды.

В Яштах при упоминаниях saêna mereγô мы не находим описания его внешнего облика.

«Созданного Ахурой Веретрагну почитаем мы. Веретрагна сюда придёт, осенит этот дом, богатый скотом, как тут большой saêna mereγô, как там большие облака окутывают сверху большие горы». [5]

«...И когда ты, о праведный Рашну, [6] пребываешь на том дереве (птицы) saêna, которое среди озера Вурукаша стоит, хранящее хорошее

(10/11)

лекарство (hubish), крепкое лекарство (eredhwobish), по имени “всеисцслительное” (vispobish), на котором пребывают всех растений семена». [7]

Текст Вендидада разъясняет, что это за дерево:

Говорит Ахурамазда: «очищенные воды текут из озера Пуитика к озеру Вурукаша, к дереву Hwapi (‘хорошеводное’); там произрастают мои растения, все, всех видов, сотни, тысячи, десятки тысяч (видов). Затем я (растения эти) роняю в дождь, я, Ахурамазда, для пищи праведному человеку, для пастбища благодетельному скоту; моё зерно пусть ест человек, а трава — для благодетельного скота». [8]

Необыкновенно широкую картину мифических представлений, с явными признаками расщепления космических образов, даёт пехлевийский текст Mênôkê-xrat, относящийся к концу VI в. В виду большого значения этого текста я привожу отрывок, относящийся к Сэнмурву со всем его окружением.

«И Хом, воскреситель мёртвых, вырос в озере Варкаш, в самом глубоком месте. И девять, и девяносто, и девятьсот, и девять тысяч, и девять мириад фравашей набожных назначены охранять его. Рыба Кара всегда вокруг него кружит и всегда от него удерживает жабу и других вредоносных (kharvastar). Царь Гопат в стране Эранвех, в кешваре Хванирах пребывает; и от ног

(11/12)

до середины тела он — бык, и от середины тела до макушки — человек; и всегда у берега моря сидит, и обряды богам (богов) совершает, и воду в море всегда льёт; и от вливаемой воды бесчисленные вредоносные в море умирают; потому что, если он усердно обряда совершать не будет и воду в море вливать не будет, и бесчисленные вредоносные не погибнут, тогда каждый раз, когда дождь дождить будет, бесчисленные вредоносные так же дождить будут, как дождь. И обиталище Сэнмурва — на дереве всех семян, исцеляющем от зла; и каждый раз, когда он поднимается, тысяча веток из дерева вырастает; и когда садится, тысячу веток ломает и семена с них рассыпает. И птица Камрош [9] всегда поблизости сидит, и дело её в том, что семена, (которые) с дерева всех семян, исцеляющего от зла, (Сэнмурв) рассыпает, — собирает и туда, где Тиштар воду берёт, (их) несёт; так что Тиштар воду со всеми семенами берёт и воду дождём на мир проливает». [10]

Мы видим здесь Сэнмурва в сочетании с другими носителями доброго начала. Нужно отметить, что священный Хом (Haoma), выступающий здесь как самостоятельный элемент, отделился от священного дерева в процессе развития мифа, в порядке расщепления устанавливаемого на более ранней стадии представления о едином священном дереве. Эта дифференциация стоит в связи

(12/13)

с формированием зороастрийского культа, в котором, как известно, Хом занимает одно из самых главных мест. Охранительные функции бдительной и одаренной особой силой глаз рыбы Кара (вишапа [11] иранского пантеона) в более ранний период были обращены не на Хом, а на изначальное священное дерево, против его врага — жабы или вообще гада.

Приведённый текст Mênôkê-xrat приобретает особую ценность, если в связи с именем Тиштара вспомнить некоторые детали сложнейшего облика Иштари, раскрытые анализом Марра.

В приведённом отрывке из Mênôkê-xrat получаем не только связную цепь различных аспектов Иштари, выясненных Марром путём лингвистического анализа, но находим и новое обоснование для обрисовки Иштари, как подательницы земного плодородия: плодородие не только усиливается благодетельным дождём, но и обеспечивается ниспадающими с дождём семенами, опавшими со священного дерева благодаря Сэнмурву, — как мы видели в Авесте, — двойнику облаков.

Марр, не пользовавшийся текстом Mênôkê-xrat, высказывал, тем не менее, уверенность, что «Иштарь в образе птицы обязательно столкнётся с Иштарью-рыбой, да рядом натолкнулись бы мы и на образ Иштари-дерева, но раз возникает речь о такой полноте всего ряда — конкретной

(13/14)

рыбе, конкретной птице и конкретном дереве, то это уже доистория богини Иштари, ещё не антропоморфизнрованной». [12]

В приведённом тексте мы видим не только оправдание высказанной Марром уверенности. Здесь мы оказываемся «перед лицом пары Tιшtar — Iшtar», [13] почти во всей полноте их образа, перед лицом «моря», «звезды», «подательницы благодетельного дождя», «источника плодородия», «облака».

В Бундахишн, свод письменной редакции которого был осуществлён уже в по-сасанидский период, отразилась вся сложность процесса формирования мифа о Сэнмурве в сбивчивом, как будто и противоречащем себе рассказе о творении всего живущего.

После смерти и распада первозданного «быка» из его органов выросли различные растения, а семя его, отнесённое в лунную сферу и там очищенное, дало начало «животным многих видов». После быка, коровы, барана и овцы, верблюда и свиньи, лошади, осла, лазающих и водяных животных (после этого даётся перечень разбитых по видам млекопитающих) в четвёртой группе указаны «птицы, из которых самая большая — Сэн (Sên) о трёх естсствах (avênak), a Natro — наименьшая; пятые — водяные, из которых самое большое — рыба Kara, a Namdu — наименьшее. Эти пять групп созданы

(14/15)

в 282 видах». После перечня 5 видов барана, 2 видов верблюда, 15 видов рогатого скота, 8 видов лошадей (различаемых, главным образом, по цвету), 10 пород собак и т.д. идут восемь видов мускусных животных. Затем «в-десятых — 110 видов (sartak) птиц: летающих, как Сэнмурв (Sên-murv), Каршифт, орёл, Kahrkash, которая коршуном называется, ворон, Арда, журавль. В-одиннадцатых [в тексте опять: «в-десятых»] — ночные (shaba), из которых два — имеющие в грудях молоко, которым они питают детёнышей. Сэнмурв (Sên-murv) и летучая мышь (shaba), которые по ночам летают; как сказано, ночные (shaba) в трех видах (sartak) созданы: собака-птица и мускусное животное, потому что летает как птица, имеет зубы как собака, живёт в пещерах как мускусное животное». [14] Мы вернёмся ещё к вопросу об этом противоречии в рассказе о творении Сэна.

В другом месте Бундахишн читаем: «Первым среди птиц был создан Сэн о трёх естествах (avênak), не для здешнего (мира)». [15] В этих словах мы видим указание, что Сэн в этот период уже осознан как пребывающий «не здесь», тем более, что тут же упоминается, как глава птиц — сокол Каршифт.

Связь Сэна с иным миром сказывается как будто и в тексте: «Сэн (из) ночных птиц у врат мира дважды создан был». [16] Но едва ли прав

(15/16)

Spiegel, полагавший, что указание «дважды» (dô kan) означает пребывание Сэна в концах мира (как птицы Рух и птицы Анка арабов). Мне кажется, здесь можно усмотреть и отражение представления о двух указанных в Бундахишн же природах этого существа, собачьей и птичьей (упоминание мускусного животного, как мы видели, определяет нрав, а не облик Сэна). Но более вероятным мне представляется толкование этого отрывка, как отражения двойственного к этому времени восприятия Сэна, уже раздвоившегося: одно — Сэн о трёх естествах (avênak), другое — Сэн о трёх видах (sartak). [17] Сэн о трёх естествах — несомненно чисто космический образ, выражающий, связь между верхним, средним и нижним небом, т.е., пользуясь термином Марра, — как бы втройне ‘небесёнок’. Сэн же о трёх видах (sartak) — это существо, охарактеризованное приписываемыми ему чертами сходства физического с собакой и птицей и по нраву — с мускусным животным. В тексте Бундахишн слово sartak определяет именно породы или виды реальных животных.

С другой стороны, только эта двойственность физического облика Сэна отмечается в следующем тексте из Zât-sparam (дополнение к Бундахишн):

«Среди птиц две были созданы отличного от других вида: это Сэнмурв (и) летучая мышь

(16/17)

которые имеют зубы во рту и кормят своих детёнышей молоком из груди». [18]

Другой текст из Zât-sparam возвращает нас к Mênôkê-xrat в указании на место обитания Сэнмурва. В основном тексте Бундахишн, где даётся детальное описание священного дерева, нет связи между ним и Сэнмурвом, хотя до этого и упозминается «дерево Сэнмурва» (sên-murv dâr), [19] а в тексте Zât-sparam читаем:

«... И дерево всех семян среди широкого океана было создано, от которого постоянно произрастают все виды растений. И Сэнмурв на нём имеет своё обиталище; когда он улетает с него, он разбрасывает сухие семена в воду, и они возвращаются на землю с дождём. Рядом с ним создано дерево — белый Хом, противодействующий дряхлости, воскреситель мёртвого и делающий бессмертным живого». [20]

Повидимому, в Mênôkê-xrat и Бундахишн образ Сэнмурва начинает выходить за круг чисто космических образов.

В ранних мифах о Сэнмурве, поскольку они засвидетельствованы письменной традицией, человек не находит себе места; в Mênôkê-xrat появляется мифический образ получеловека-полубыка, [21] притом только в отдалённом окружении Сэнмурва и с функциями, как бы принятыми им на себя от чисто космического существа, трёхногого осла. Осёл этот, о шести глазах и девяти

(17/18)

пастях, чудовищного облика и чудовищных размеров, величиною с гору Альванд (Эльвенд), уши которого покрывают всю страну Мазандеран, стоит среди океана; главной его функцией является очищение вод моря от всякой скверны, в частности, своей мочой. [22]

В образе этого Гопата, т.е. «князя быков» или «главы быков», слиты элементы быка и человека; но в том, что Гопат совершает молитвенные обряды перед богами; в том, что очистительным средством является возливаемая этим полубыком вода, [23] — нужно видеть переход из мира космических образов в более близкий и знакомый зороастрийцам круг понятий.

В более позднем Бундахишн процесс разложения космического образа проявляется яснее. Если следовать тексту, то сначала возник «Сэн о трёх естествах (avênak)», созданный как бы наравне с рыбой Кара, затем возник Сэнмурв, созданный на ряду с орлом, вороном, журавлем и т.д. в разделе птиц, и, наконец Сэнмурв в самостоятельном разделе — «ночных», вместе с летучей мышью «о трёх видах» (sartak).

Ясно, что мы тут имеем соединение в одном тексте трёх существенно различных представлений о Сэне, из которых первый образ, соседящий с Кара, т.е. иранским вишапом, — космического порядка, а два должны были возникнуть в процессе, с одной стороны, расщепления,

(18/19)

с другой стороны, рационализации первичного образа: космический Сэн уже становится в одном случае птицей порядка орла, ворона и т.п., в другом — ночным животным, вроде летучей мыши, не имеющим трёх естеств, а соединяющим в себе качества трёх родов (или сортов, sartak), причём рационалнзирующе раскрываются внешние особенности летучей мыши. Несомненно, орёл и летучая мышь — понятия, заимствованные из двух антагонистических миров, мира света и мира тьмы, и объединённые тут лишь общим именем Сэнмурва. [24]

Если принять во внимание, что Mênôkê-xrat относится к концу сасанидского периода, а сложение Бундахишн или, вернее, сведение его письменной редакции имело место в период, непосредственно следовавший за арабским завоеванием, придётся отнести, так сказать, смерть Сэнмурва, как космического существа, к эпохе падения сасанидской империи и к непосредственно следовавшему затем отрезку времени. В это время имели место колоссальной силы социальные сдвиги. В Иране, как и в Армении, феодальное общество вступает в новый этап развития, внешне выражающийся в почти полном исчезновении старых феодальных родов или сохранении ими части былой мощи лишь в отдельных областях и в выступлении новых родов в иных условиях общественной и государственной жизни. Это

(19/20)

завершение того процесса, мощный толчок к которому дало при Каваде движение Маздака в среде зороастрийцев и Барсома — в христианской среде. Ускорение процесса развития городов и усиление ремесленной промышленности, рост торговых связей, возникновение ряда новых торговых и ремесленных центров явились свидетелями и виновниками вытеснения космического образа Сэнмурва иным обликом. Новый облик возник на почве развития лишь единичных элементов старого Сэнмурва и контаминации этих элементов с принесёнными извне (быть может, пришельцами-арабами) чертами иной чудесной птицы, но уже без элементов собаки. Действительно, оставаясь в рамках письменной традиции, мы после этого периода теряем след собаки-птицы, своими взлётами с чудесного дерева и посадкой на него обеспечивающей обсеменение земли.

Дальнейшие образцы письменного предания о Сэнмурве, каким его знает великий персидский эпос X в. — Шахнамэ, дают нам образ совсем иного существа.

Оно теснейшим образом связано с человеком и от своего космического облика сохранило только место обитания, подобно облакам — на вершине Эльбруса — деталь, бледно отражающая космический образ Авесты. Это — Снмург, в имени которого есть и элемент птицы — murgh, и элемент собаки — si.

(20/21)

Симург в Шахнамэ выступает многократно, но будет достаточно привести отрывки из текста, относящегося к детству героя Зала.

Отец Зала, Сам, говорит: «Бог сына дал мне; в неведении я выбросил его, не ведая цены ему. Его Снмург, благородная птица, унесла». [25]

«Была гора некая по имени Альбурз, близко к солнцу и далеко от людей, где — гнездо Симурга, так как местность необитаема... Симург спустился с облаков и когтями поднял ребёнка с раскалённой скалы и быстро унёс его на гору Альбурз, где гнездо её было с птицами... Самую нежную дичь он приносил (ребёнку) и заставлял маленького гостя сосать вместо молока кровь». [26]

Симург говорит Залу в своём гнезде: «Возьми это мое перо с собою и пребывай внизу под тенью моей милости. Впредь, если люди обидят тебя или будут правильно или неправильно поносить тебя, тогда сожги моё перо и увидишь силу мою, потому что я воспитала тебя под моими перьями и растила тебя среди моих птенцов. Теперь, как облако чёрное, я понесу тебя и снесу тебя невредимо в другое (то) место...». [27]

«Он (Симург) опустился с горы подобно облаку, прижав тело Зала к груди, от запаха его мир наполнился мускусом». [28]

Такой же птицей является и Снмург курдского фольклора, по-курдски — «птица Симыр[»], сохранившая, однако, некоторые черты связи

(21/22)

с ранее зафиксированным обликом этого существа. Я приведу отрывок из курдской сказки о трёх братьях богатырях, записанной Егиазаровым. [29]

Озман, отдыхая под чинарой, «услышал писк птенцов и, проснувшись, увидел что какой-то змей поднялся на дерево к гнезду птицы Симыр, чтобы съесть детёнышей птицы. Озман вытащил свои меч, убил змею, изрубил её, бросил детёнышам, сам лёг под тенью дерева. В полдень птица Симыр вернулась на своё гнездо, увидела, что детёныши поели мясо змеи, насытились. Птица спросила детёнышей: ‘Кто убил эту змею, моего врага; каждый год она съедала мот детёнышей’. Детёныши всё, что произошло, рассказали: ‘Этот человек, который спит, нас избавил от змеи’. Птица Симыр подождала, пока Озман проснулся, и сказала: ‘О, муж, ты это добро сделал мне, так скажи, что ты хочешь в награду за этот подвиг?..’ Озман сказал: ‘Я от тебя ничего не хочу, просто это было доброе дело, которое я совершил, вознаграждения за это я буду просить у господа’. Птица сказала: ‘У меня нет богатства, чтобы я дала тебе, но вытащи три пера из моего крыла; когда ты будешь в затруднительном положении, положи их на огонь, я приду на помощь к тебе’... Впоследствии Озман вызывает этим способом Симыра, и тот переносит его в дальнюю страну».

(22/23)

По сведениям сказителей, Симыр переносит героя из мира мрака, а кормит он своих детёнышей грудью, питая своим молоком и героя в течение времени, необходимого для приобретения девяти (или семи) кусков курдюка и девяти (или семи) мехов воды для поддержания сил Симыра во время перелёта.

В армянском фольклоре Сэнмурв известен под именем Sinamahawq, т.е. «Синама птица». Как образец рассказа о Синаме я приведу только эпизод из сказки, записанной С. Айкуни. [30]

Юный царевич забыл указание, как ему выбраться из глубокого подземелья на свет при помощи чёрного, рыжего и белого баранов (три неба!). Вместо того, чтобы вскочить на чёрного барана, который должен был его перебросить на рыжего, а рыжий на белого, а белый — вынести на белый свет, он вскочил на белого и, проделав путь в противоположном направлении, был выброшен чёрным бараном в «тёмную страну». После ряда приключений он узнаёт, что единственно, кто его может вынести из «тёмной страны» в «светлую страну», это птица Синам, которая в десять лет раз выводит птенцов в гнезде на дереве, но один вишап (здесь — змей!) съедает всякий раз её птенцов, и Синам никак не может этого змея убить. Синам в четыре дня раз прилетает, заботится о своих птенцах, кормит их и улетает. Юноша отыскивает нужное

(23/24)

ему дерево, слышит писк птенцов, напуганных змеем, и вступает с ним в бой. «Ударил раз мечом змея и снёс ему полголовы. Змей метнул хвостом, обвил стан юноши, сдавил ему рёбра, чтобы раздавить стан юноши. Юноша мечом изрубил его на куски»... А Синам в отдалённой стране слышит писк своих перепуганных птенцов, прилетает, готовится разорвать заснувшего юношу, приняв его за врага, до птенцы рассказывают, как было дело. Тогда мать «распростёрла крылья против солнца, отбросила тень на этого юношу. Юноша досыта выспался, проснулся, увидел, что птица Синам явилась и устроила тень над ним». На предложение требовать награды юноша отвечает просьбой вынести его в светлую страну. Сынам сначала отказывается, ссылаясь на свою старость, но затем соглашается, при условии, чтобы он принёс сорок «литров» вина и сорок «литров» курдюка. «Как я крикну ха, ты курдюк кидай мне в рот, как крикну гу ты вино лей мне в рот, пока я тебя не вынесу в светлую страну». Юноша выполняет указание, но курдюк иссяк в пути, юноша отрезает мясо от своей ноги и кидает в рот Синама. Синам узнала, что это человечье мясо, не съела, спрятала под языком и, когда выбралась в светлую страну, вернула мясо юноше, который исцеляется.

(24/25)

III ^

Само имя Сэнмурва, несомненно, заслуживает того, чтобы раскрытию его этимологии было уделено больше внимания. Попытка английских переводчиков Шахнамэ [31] истолковать состав этого сложного имени в связи с его реальным значением мне кажется явно несостоятельной: sih (три) ayína [avênak] (естества) murgh (птица) = Simurgh. При всей смежности в Бундахишн имени Сэнмурва с указанием на его трёхприродность, сложение имени из слов «птица о трёх природах» не может не быть слишком отвлечённо, чтобы видеть в таком истолковании выражение подлинной истории слова.

То обстоятельство, что в Авесте обычным является наименование если не тожественного, то совпадающего по функциям существа в форме просто saêna, не должно устранять возможности простейшего толкования обычного названия этого существа. Оно раскрывается как характерными чертами чудища, так и уже разъяснённым именем двойника Сэнмурва в смежной этнической среде — Паскуджа. Независимо от того, правильно ли разъясняется при этимологии Warner’ов слово ayína (aθênak) — ‘образ’, в первой части имени следовало бы видеть слово ‘собака’ с такой же уверенностью, с какой в конечной части сложного имени mereγô или murv видим

(25/26)

слово ‘птица’. В Авесте ‘собака’ spa (gen. suno), но наличие пехлевийского sak, курдского sa (gen. se), армянского աun (gen. աan) в значении ‘собака’ даёт основание думать, что образ Сэнмурва (который сложился в среде несомненно более широкой, чем среда, пользовавшаяся древне-иранским диалектом, лёгшим в основу языка Авесты) мог сохранить за собою в литературной традиции имя, происходящее не из того диалекта, который лежит в основе языка Авесты. Отрицание этого простого положения означало бы отрицание и всей сложности состава Авесты, как литературного памятника, и сложности состава всякого живого, а, следовательно, и всякого когда-то жившего языка.

В таком случае имя saêna mereγô, sen-murv и все его звуковые разновидности будут таким же двойником (но в другой языковой среде) слова «paskud», означающего «птица-собака», как самый образ Сэнмурва является двойником (но в другой этнической среде) образа Паскуджа. Сэнмурв должно означать просто ‘собака-птица’, как Паскудж означает ‘птица-собака’.

Именно эти две природы, собачья и птичья, получили наиболее яркое выражение в образе Сэнмурва в изобразительном искусстве, И кто знает, действительно ли все создатели изображений Сэнмурва называли его иранской формой имени этого существа, называли его Сэнмурвом, а не Паскуджем.

(26/27)

IV ^

Связанный с космогоническими представлениями образ Сэнмурва должен был сложиться задолго до того, как его облик впервые отразился в памятниках искусства, тем более задолго до того, как этот облик мог получить те или иные канонические формы.

Образ Сэнмурва и связанные с ним мифы должны были сложиться задолго до того, как впервые письменно была зафиксирована какая бы то ни было его характеристика, тем более характеристика, отражающая различные его черты, — результат долгой жизни образа, наслоений новых черт, стремления связать его с условиями жизни каждой данной эпохи и среды, вступавшей на новый этап развития. Это уже было отмечено Марром относительно Паскуджа: «Реальное значение нашего слова, вероятно, не одно, смотря по среде, в которой оно обращалось и было бытовым; это реальное значение требует для своего установления специальной работы над соответственными материалами кавказского фольклора, их сравнительного изучения». [32]

При учёте этого обстоятельства не кажутся удивительными ни несовпадения указаний Авесты и других священных книг, ни то, что в живой памяти народной, несомненно, в связи с особенностями строя жизни каждого из народов, донес-

(27/28)

ших до наших дней образ Сэнмурва или его двойника Паскуджа, это чудище выступает то в роли друга, то в роли врага, то в роли вещуна, то в роли средства передвижения между различными мирами. Иногда эти функции совпадают с древнейшими литературными письменными свидетельствами, иногда нет, но это последнее обстоятельство не может служить основанием для обязательного заподозривания меньшей древности современного представления о данной функции, чем древность представлении, зафиксированных хотя бы в Вендидаде.

Один момент в восприятии Сэнмурва пли Паскуджа, не мирящийся с основными чертами этого мифического образа, может дать основание и для некоторых суждений об абсолютной хронологии. Сэнмурв, с тенью крыльев которого, как с тенью от облака, сравнивается благодетельное осенение представителем доброго начала Вритрагной, «гонителем (злого) Вритры», — Сэнмурв, ниспосылавший на землю многообразные семена священного «дерева всех семян», несомненно, в корне — образ, связанный с добрым началом и, притом, несомненно, с «верхним небом»: парящий в нижнем небе не мог бы отбрасывать тень на землю и быть подобен облаку, и не мог бы снизу осыпать землю семенами. Входя, или, вернее, войдя в обиход дуалистического мировоззрения, учащего о непрерывной

(28/29)

ожесточённой борьбе добра и зла, Сэнмурв должен был иметь свою противоположность; она должна входить в окружение Ахримана, как Сэнмурв входит в круг образов, связанных с Ахурамаздой. Если исходить из канонического, точного соответствия обликов носителей доброго и злого начала (ведь Ахурамазда и Ахриман были близнецами), быть может, следовало бы видеть не выявленного до сих пор антипода Сэнмурва в том злом гении, полуптице-полузвере, с которым сражаются цари ещё на памятниках ахеменидского искусства.

И вот встаёт вопрос: не потому ли паривший некогда в верхнем небе Сэнмурв перенёс своё обитание в нижнее небо, что он был туда низвергнут в процессе сложения новой религии: для неё злейшими врагами должны были стать не носители зла старого мировоззрения, а те, кто представлялись прежде носителями добра, и, следовательно, почитание которых должно было быть уничтожено в первую очередь? Ведь, в этом же процессе вытеснения маздеизма, с одной стороны — христианством, с другой стороны — исламом, по преимуществу добрые божества вытесняемой религии — дэвы — оказались носителями зла и гибели, будучи перенесены и христианской и мусульманской проповедью вместе со всеми добрыми гениями в стан дьявола, в царство сатаны. [33]

(29/30)

Но Сэнмурв в сохранённых народной памятью мифах не вполне порвал связь с верхним небом: он продолжает вить гнездо на горе Эльбрусе или на дереве на поверхности земли, служит гонцом между двумя небесами и переносчиком героев из подземного мира в наземный. Не следует ли искать объяснения этой его посредствующей роли и двойственности в устойчивости дуалистических учении в среде кавказских народов, что выразилось в сохранении манихейских традиций в сектах, распространённых в эксплоатировавшихся слоях населения Армении; эти секты получили дальнейшее развитие далеко за пределами Армении в форме богумильства. [34] Ведь, те общественные условия, своеобразие которых создало почву для сохранения и развития дуалистических элементов в области религии, не могли не отразиться соответственно и на мифотворчестве и на перестройке в новые формы старых мифов.

С меньшей уверенностью я отмечаю возможность дифференциации (но уже в смысле только относительной хронологии) благодетельных функций Сэнмурва на той стадии развития этого образа, когда он пребывал в области «верхнего неба». Миф о сбрасывании семян садящимся на священное дерево Сэнмурвом можно было бы связать с возникновением и развитием земледелия. Более ранней, в таком случае, должна была бы считаться борьба Сэнмурва со змеями, как уви-

(30/31)

дим, кстати сказать, запечатлённая на салом раннем известном нам изображения Сэнмурва. Контаминацию этих двух функций благодетельного существа мы также встречаем, например, в приведённых отрывках из армянского и курдского фольклора.

V ^

Едва ли можно говорить о какой бы то ни было конкретности облика мифического существа до того, как облик этот в тех или иных условиях начинает отражаться в памятниках изобразительного искусства. В этом можно убедиться, сравнив мифический образ, описанный в условиях наличия уже памятников искусства, воплотивших его в каком-либо материале, с описанием, сложившимся и передаваемым в иной обстановке, например, — как передаёт сказка любого народа черты излюбленного, но реально никогда не виденного фантастического существа.

Всякая конкретизация, а тем более конкретизация в предмете, в изображении, требует локализации деталей, увязки составных частей сложного чудовища. Задача воплощения облика существа, соединяющего в себе хотя бы черты птицы и собаки или, что по задаче почти тоже самое, птицы и льва, естественно, может итти совершенно различными путями. Из соединения образа млекопитающего и птицы с равным успе-

(31/32)

хом может получиться и Сэнмурв, как он воплощён в искусстве Ирана, и грифон, так часто воспринимаемый как монополия античного искусства.

В этом отношении особенно интересна одна из деталей богатейшей резьбы, украшавшей сасанидский дворец в Мшатте; здесь по сторонам вазы навстречу друг другу стоят грифон и Сэнмурв. [35]

При первой фиксации в изображении такого сложного чудища значительную роль в определении путей разрешения задачи должно было играть слово, имя чудища. Трудно сказать, как бы разрешил сейчас художник задачу изобразить морскую корову, если он не видел никогда этого животного. Не приблизился ли бы он к тому, как в позднем античном искусстве изображалось чудище иранской мифологии ‘бык-рыба’ Гамахи, т.е. дав переднюю часть коровы в соединении с рыбьим хвостом. Или не снабдил ли бы художник в первую очередь чертами хищного зверя изображение камелопарда вместо того, чтобы изобразить жирафа, кажется — самое беззащитное из всех млекопитающих.

Текст Авесты, по существу говоря, не даёт никаких оснований для того, чтобы искать наличия в saêna mereγô сложных разностихийных форм, кроме имени, которое, очевидно, и отразило не нашедшие тогда же письменной фикса-

(32/33)

ции элементы мифа. Сложность физического облика Сэнмурва встаёт впервые в Бундахишн. Позднейшее, по сравнению с Авестой, происхождение Бундахишн не даёт безусловного основания для признания всех образов Бундахишн более поздними, чем сложившиеся в другой стране и в другой общественной среде образы Авесты: и тот и другой памятник получили письменную фиксацию не в момент своего сложения, тем более — не в момент сложения отдельных частей.

В Бундахишн мы имеем в Сэнмурве птицу с собачьими зубами и с какими-то привычками «мускусного животного». Трудно сказать, имеем ли мы тут в указании на собачьи зубы результат стремления точнее описать клюв птицы, имеющий схожие с зубами бугорки по краям, или попытку рационализировать предание о животном, никем никогда не виденном и соединяющем в себе черты птицы и собаки, путём сведения элементов собачьей природы всё к тем же бугоркам. В изобразительном искусстве элементы собачьей природы Сэнмурва, также как и элементы «мускусного животного», нашли много более широкое и конкретное выражение, чем в тексте Бундахишн.

Облик Сэнмурва в изобразительном искусстве сложился не сразу и лишь с течением времени, отчасти, быть может, в силу технических условий, он принял те канонические формы, в кото-

(33/34)

рых он наиболее знаком по памятникам сасанидского искусства.

VI ^

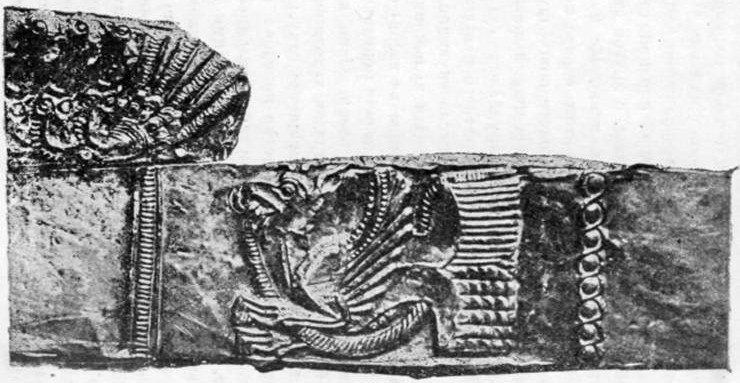

Два наиболее ранних известных мне изображения Сэнмурва сохранились на находящихся в Эрмитаже вещах, происходящих из скифских курганов. Это — золотая чеканная обкладка ножен меча из кургана у ст. Елисаветовской (Придонье) и золотая чеканная же пластина, часть обивки какого-то предмета, из IV Семибратнего кургана (Прикубанье).

На обкладке ножен меча из ст. Елисаветовскои [36] (рис. 1) дана птица в стремительном полёте, с распущенным хвостом, с загнутым сильным клювом хищника, в котором она держит голову большой змеи, обвившейся вокруг птицы. Двуприродность этого существа выражена постановкой вытянутых вперед напряженных лап, вовсе не передающих птичьих форм; она разъясняется не только тем, как эта деталь воспроизводится в позднейшем искусстве, но и прежде всего тем, как именно художник передал здесь устремление этого существа вперёд. Поднятые вверх крылья, вытянутые вперед лапы, постановка головы явственно выражают здесь не формы летящей птицы; для неё невозможен был бы полет с почти вертикально стоящей грудью; но эти линии вполне обычны при передаче движения в беге или полёте

(34/35)

1. Золотые ножны меча. Эрмитаж.

(35/36)

крылатого четвероногого с птичьей головой. Это, в сущности, протома грифона с птичьим хвостом. На этом самом раннем изображении Сэнмурва, относящемся к VI в. до н.э., с одной стороны преобладают элементы птицы, с другой стороны мы видим в клюве чудища змею. Не будет ли слишком смелым видеть в этом образе переживания более ранних благодетельных функций Сэнмурва, именно, как змееборца, выраженных и в мифах об индийском Гаруде?

На пластинке из Семибратнего кургана (V в. до н.э.) [37] видны черты, свидетельствующие о том, что при всей привычности для художника приёмов сложной стилизации (крылья зверя) он как бы ищет путей разрешения задачи передать в изображении двуприродность зверя. Одни крылья, как будто, недостаточно в глазах художника подчеркивали то, что в этом существе слиты черты собаки и птицы. Собака чётко показана полной протомой животного с яростно оскаленными зубами, вполне убедительно выражающими то, что подчёркивается и литературным преданием; птичью же природу, как будто недостаточно выраженную одними крыльями, он ещё подчеркнул, прибавив чудищу сзади птичью, лебединую, голову н шею. Может быть, в связи с этими поисками путей полного выражения сложной природы чудища стоит форма крыла, которое передано так, что можно в нём видеть как бы двойное

(36/37)

крыло, развёрнутое вперед и назад при различной стилизации оперения. Это двойное крыло в его плечевой части передано так, что получается стилизованная голова какого-то зверя собачьей породы с разинутой пастью и высунутым языком. При всей запутанности образа, в ном, в его основных чертах, нельзя не видеть изображения Сэнмурва, особенно учитывая, как этот образ передавался на позднейших памятниках искусства Востока. Сходство ещё более подчёркивается свешивающейся с нижней челюсти зверя как бы бородой, о которой ещё придётся говорить.

Пластинка эта заслуживает углублённого исследования, тем более, если принять во внимание, как она мало связана по стилю с другими бляхами того же комплекса, и, тем более, ввиду теснейшей связи ряда находок в Семибратних курганах с ахеменидским искусством.

Оставаясь в кругу памятников искусства Ирана и предметов, зависящих от искусства Ирана, и оставляя в стороне индийского Гаруду, мы должны перенестись, следуя известному мне вещественному материалу, в сасанидскую эпоху. Эта эпоха для нас может представлять особый интерес не только потому, что большинстве сохранившихся изображений Сэнмурва принадлежит к кругу сасанидского искусства, [38] а и потому, что именно к сасанидскому периоду относится коди-

(37/38)

фикация Авесты и сложение Бундахишн. Это обстоятельство не лишено своего значения: в памятниках искусства этого и позднейшего времени мы можем искать не только отражение живших в устном предании образов, но и следы воздействия уже сложившейся письменной традиции.

Все известные нам изображения Сэнмурва в сасанидском искусстве резко делятся на две группы. Первая из них представлена, правда, только одним предметом. Но я считаю себя в праве говорить и в этом случае о группе, так как все остальные изображения, уже носящие признаки канона и объединённые этой каноничностью, объединяются и другим признаком: зависимости самих объектов изучения или образцов, которые повлияли на сложение их форм, от текстильной техники.

Эта каноничность большого числа изображений, при нелепости мысли об изначальности и повсеместности этого единого канона, особенно ярко выявляет «неканоничность» единичного предмета. А это даёт основание надеяться, что дальнейшие розыски и находки обнаружат ещё другие, не подходящие под обычный канон образцы, быть может, объединённые другим каноном. Иначе пришлось бы для единичного предмета предположить какое-то индивидуальное, вернее персональное новаторство или независимое творчество отдельного художника, что в условиях времени и места едва ли было бы вероятно.

(38/39)

Единственным пока памятником первой группы надо считать большое серебряное блюдо Эр-

2. Медальон серебряного блюда. Эрмитаж.

митажа, происходящее из района Глазова (рис. 2) Блюдо это относится к той крайне немногочисленной категории сасанидского серебра, в ко-

(39/40)

торой особенно чётко выражены черты металлического производства. Вещи эти, выполненные в технике чистого чекана с дополнительной ретушью резцом, в изъятие из общего для сасанидских блюд правила не замаскированы с обратной стороны вторым слоем металла. В этой категории блюд не замечается воздействия на мастера элементов техники обработки другого материала и вообще черт, не вытекающих из металлической техники: ни ткань, ни дерево, ни камень не отразились на предметах этой категории.

Сэнмурв на этом блюде состоит из протомы собаки с крыльями и хвостом, в котором, при всей его оперённости, никак нельзя было бы видеть близкого к натуре птичьего хвоста. Туловище зверя, кроме живота, и шея покрыты не шерстью, а мелкими пёрышками или чешуйками Впечатление сходства гравировки с передачей чешуек усиливается формой хвоста, вовсе не обычного для птицы и чем-то напоминающего перистые, пышные хвостовые плавники некоторых морских рыб. Вместо условной передачи гривы на звере из Семибратнего кургана здесь ясно изображены пучки шерсти.

Отчётливо переданы формы собачьего носа, приподнятого при характерном для собаки оскале клыков. С большим мастерством показано устремление разъярённого чудища с горящими глазами.

(40/41)

Не может быть никаких сомнений в том, что здесь перед нами изображение собаки-птицы. Обе природы выражены вполне отчетливо. В трактовке хвоста Сэнмурва на нашем блюде и чешуи (если это чешуя) можно было бы видеть выражение водного естества Сэнмурва. Если Сэнмурв первоначально, будучи космическим существом «о трёх естествах» (avênak), был связан с тремя небесами, то в нём, наряду с чертами «небесёнка» верхнего неба — птицы, должны быть черты, связывающие его с «средним небом», — собаки, и черты, характерные для водной стихни, — рыбы. [39]

Каждый отдельный памятник, отражающий мифический образ, создавался в среде, вынашивавшей эти образы и осложнявшей их как в процессе нового мифотворчества, так и в процессе, так сказать, «оземнения» мифа; следовательно, каждый такой памятник может отражать и любую стадию переплетения старых и новых представлений. В данном случае я имею в виду бороду в виде длинного пучка шерсти, свешивающегося под челюстью; эта борода разъясняет значение своеобразного рога, в действительности тоже бороды, у зверя на пластинке из Семибратнего кургана. В этой бороде следует, вероятно, видеть отражение третьей породы (sartak) Сэнмурва, каким его знает Бундахишн. Мастер имел в виду мускусного барана или козла, с которыми схож

(41/42)

по нраву Сэнмурв, и передал его черты, снабдив Сэнмурва козлиной бородой.

При всей стилизованности зверя из Семибратнего кургана и всей своеобразной натуралистичности собачьей природы Сэнмурва на этом блюде, их облики связаны принадлежностью собак к одной породе. Это особенно резко чувствуется, если сравнить морду этих двух зверей с собачьими мордами на других изображениях Сэнмурва, хотя бы на серебряном кувшине Эрмитажа, найденном в районе Старобельска (Харьковщина), а тем более на других памятниках, о которых речь впереди.

Сэнмурв на серебряном кувшине (рис 3) — с короткой собачьей мордой, с высунутым языком, с неохарактеризованными зубами, отличается от зверя на рассмотренном блюде прежде всего всей постановкой фигуры. На кувшине зверь заключён не в круглое обрамление, как на блюде, а в овал, и это повлияло на расположение частей тела. Зверь на блюде показан в стремительном движении, зверь на кувшине как будто застыл в момент своего полёта. Эта мертвенность мотива как-то согласуется с сухой трактовкой гривы и шерсти под ухом и с той, совершенно своеобразной передачей шерсти, которую мы видим на шее зверя; гравированные листики в их обычной в сасанидском орнаменте стилизации заменяют собою показ шерсти. [40] Хвост Сэнмурва

(42/43)

3. Серебряный кувшин. Эрмитаж.

(43/44)

условно передаёт черты слегка распущенного павлиньего хвоста.

На передней стороне кувшина, следовательно, между двумя встречными Сэнмурвами, мы имеем изображение растения в цвету, отожествить которое с какой-либо реальной разновидностью было бы трудно, независимо от того, что изображение это стилизовано. В этом растении, данном в сочетании с Сэнмурвом, хотелось бы видеть то священное «древо всех семян», представление о котором, как мы уже знаем, так тесно связано Сэнмурвом.

Застылость и сухость изображения Сэнмурва на кувшине, несомненно, стоит в связи с тем, что здесь мы имеем уже не свободную (до известной степени, разумеется) композицию художника-металлиста. Чекан — приём обработки металла наиболее совершенный и пригодный для выразительной и тонкой передачи всех оттенков. Мастер, делавший блюдо, эти преимущества вполне использовал при передаче образа мифического чудища. Мастер, делавший кувшин, не смог использовать эти свойства чекана, так как был связан: он воспроизводил образ в формах, сложившихся в другом материале, где техника обязательно умерщвляет и, во всяком случае, засушивает всякие животные формы. Это — техника ткани. Перенос на кувшин изображения Сэнмурва именно с ткани стоит вне сомнения; я имею

(44/45)

в виду передачу листьев венка, в который заключён Сэнмурв, передачу перьев хвоста плечевой части крыла, наконец всю композицию, повторяющую известные нам образцы тканей.

4. Деталь узора ткани на каменном рельефе. Так-и-Бостан (Иран).

В рельефах Так-и-Бостана одной из самых интересных деталей являются одеяния изображённых лиц, с большой точностью передающие не только покрои платья, но и рисунок ткани, из которой платье сшито. [41] Нет даже надобности в детальном сравнении, чтобы признать ткань, из которой было сшито одеяние Хосрова Парвеза, сидящего на боевом коне, изделием такого же

(45/46)

характера, как изображённое на кувшине Эрмитажа. И здесь Сэнмурв заключён в обрамление в виде венка, но круглого; это отличие не имеет значения, так как овальные очертания венка на серебряном кувшине получились при переносе круга на поверхность яйцевидного сосуда. Впрочем, известны сасанидские ткани и с овальными медальонами.

И эти Сэнмурвы на статуе Хосрова Парвеза и не заключённые в обрамление Сэнмурвы на одеяниях Хосрова в сценах охоты (стоящего в лодке и едущего верхом) [42] тесно связаны не только между собою, но и с тканью, дошедшей до нас в подлиннике, о которой ещё будет речь. Иная передача перьев хвоста, заполнение пёрышками плечевой части крыла имеют менее существенное значение, чем передача шерсти на груди и шее Сэнмурва в виде растительных завитков (рис. 4). Но ещё более интересное совпадение, указывающее на связанность резчика рельефов рисунком ткани, мы имеем в передаче формы носа. На рельефах на кончике носа Сэнмурва видна просто шишечка, как бы нарост на носу собаки; это — повторение неудавшейся и искажённой в условиях текстильной техники ноздри собаки, и на подлинной ткани потерявшей реальные формы и обратившемся в какой-то завиток или шишечку. Во всех этих случаях мы имеем всё ту же короткомордую собаку, но с яростно оскаленными

(46/47)

зубами. Среди этих трёх изображений Сэнмурва в Так-и-Бостане мы встречаем и такое, где беспомощно повторена неудавшаяся ткачу средняя часть тела Сэнмурва. Это же наблюдается и на кувшине и в ещё более резком виде — на серебряной чашке Эрмитажа, купленной в Ставрополе. [43] Здесь Сэнмурв в своём движении связан обрамлением меньше, чем на кувшине. Неумелая до детскости передача задней части тела и, так сказать, гипертрофия почти распущенного хвоста подчеркивают некоторую подчинённость мастера сложившимся в тканях чертам изображения этого чудища, особенно если сравнить Сэнмурва с умелой и тонкой передачей реально существующих зверей и людей на той же чашке.

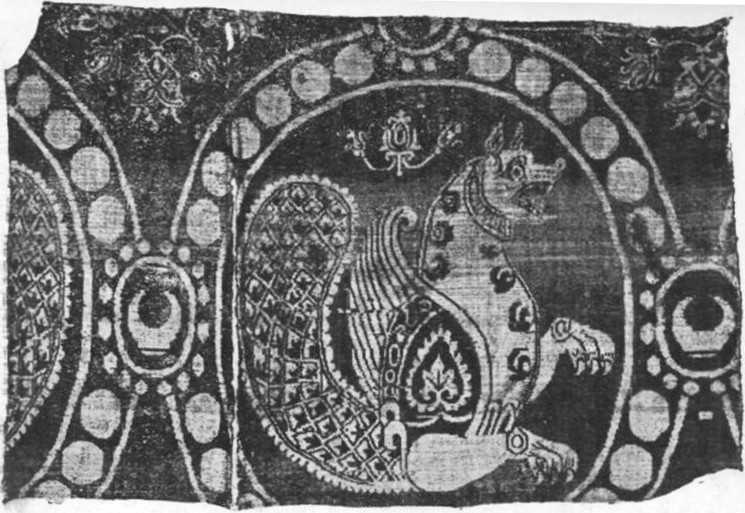

Среди сравнительно немногих сохранившихся подлинно сасанидских тканей видное место занимает роскошная шелковая ткань с тёмнозелёным фоном (обрывки её хранятся в ряде европейских музеев), [44] на котором даны ряды Сэнмурвов в обычных обрамлениях из связанных между собою кругов. И по постановке тела и по ряду других черт эта ткань теснейшим образом связана с другими, менее замечательными, подлинно-сасанидскими, а в некоторых случаях, быть может, и византийскими ткаными изображениями Сэнмурвов. Здесь наглядно можно видеть, как текстильная техника отразилась на замысле художника, подтверждая действительно несомнен-

(47/48)

ную зависимость многих не тканых, а выполненных в камне или металле изображений Сэнмурва от тканей. При всей отмеченной уже условности передачи форм носа, определяемой техническими возможностями и в сущности потерявшей реальные черты, мы видим такую же короткомордую собаку, как на серебряном кувшине; шерсть на груди и шее опять-таки нередана в виде стилизованных листиков, плечевая часть крыла заполнена не изображением перьев, а характерным для ирано-кавказского орнамента (от Сасанидов и почти до наших дней) листиком сердцевидной формы; хвост, несомненно павлиний, разделан детально, но опять-таки в рамках условной передачи, зависящей от техники; кривые линии имеют тенденцию выпрямляться, углы заострены, рисунок сух (рис. 5).

Широкая распространённость шёлковых сасанидских тканей, их принадлежность к обстановке жизни высших классов не только Ирана, но и Византии и других стран, для которых вывозились из Ирана и через Иран шёлковые ткани и парча, достаточно известна, чтобы нужно было здесь останавливаться на этом вопросе.

Ткани с изображениями Сэнмурва в определённой разновидности принадлежат к наиболее роскошным образцам и, видимо, происходят из определённого центра. Они отразились на многих изделиях уже не ткацкого станка, а резца и че-

(48/49)

5. Шёлковая ткань. Музей Виктории и Альберта (Англия).

(49/50)

кана. Удивительно ли, что этот тип, зафиксированный на тканях наиболее высокого качества, оказался господствующим в подражающих им изделиях и стал каноном? Это — канон того времени, той местности и той среды, в которой прозводились ткани описанного типа, и центр их производства может быть установлен.

Были и иные ткани, с иными по деталям изображениями Сэнмурва, и подражания им также дошли до нас. В них каноническим остаётся лишь тип короткомордой собаки и основные очертания зверя.

Не останавливаясь на разборе всех разновидностей изображений Сэнмурва, ограничусь наиболее существенным.

Опять-таки с текстильной традицией связаны Сэнмурвы на мраморных рельефах Стамбульского музея (рис. 6), происходящих из Малой Азии, всё с той же короткомордой собакой, с «шишкой» на кончике носа и с прямо подымающимся павлиньим хвостом. Особенность этих Сэнмурвов составляют ленты, спускающиеся по сторонам хвоста у его основания: они напоминают развевающиеся ленты, обычное украшение и царей, и знати, и связанных с царским обиходом зверей и птиц.

На одном из рельефов грузинского храма в Атени (рис. 7), построенного в VII в. архитектором-армянином, Сэнмурв, данный хотя и в технике грубого рельефа, тем не менее вполне под-

(50/51)

6. Каменный рельеф. Стамбул.

(51/52)

7. Каменный рельеф. Атени (Грузия).

даётся сопоставлению с другими известными образцами. Не касаясь вопроса о деталях, нужно тут отметить заполнение поверхности хвоста геометрическим плетением, ещё более подчёркивающее подражательность изображения (несвободное изображение фантастического чудовища). Мастер не учёл, что сетка на хвосте в виденной им ткани —не геометрический орнамент, а по

(52/53)

необходимости прямолинейная передача рисунка перьев. На этом рельефе мы видим такие же ленты, как на рельефах Стамбульского музея.

Наконец, такие же ленты видны и на опять-таки подражающей рисунку ткани резьбе по кости на шкатулке или пенале из собрания Стоклей, где Сэнмурв показан, как на Атенском рельефе, с высунутым языком. [45]

Ленты эти — не случайная деталь, внесённая мастерами, не понявшими рисунка оригинала, который вызвал подражание. Их мы видим и на подлинной шёлковой ткани (с обрамлениями из кружков, как на шкатулке), где рисунок перьев хвоста мог дать повод для искажённой передачи в виде геометрической плетёнки Атенского камня. Куски этой ткани хранятся в ряде европейских музеев. [46]

Итак, ещё группа памятников, примыкающих к другому, в подлиннике дошедшему образцу, с той же короткомордой собакой, того же канона. Впрочем, на ткани видно что-то вроде бороды под челюстью Сэнмурва.

Были и иные ткани и подражания им.

В одном случае мы имеем включённое в круг изображение Сэнмурва с высунутым языком, стилизованным в виде листика, и с растительным побегом, пущенным по трактованному в виде мелких перышек хвосту, — на серебряной тарелке Британского музея (рис 8); здесь можно

(53/54)

думать о двух стадиях стилизации зверя. В другом случае мы имеем Сэнмурва, включённого не в круговые обрамления, а в ромбовидную сетку —

8. Серебряное блюдо. Британский Музей.

на серебряной вазочке Эрмитажа из Дагестана (рис. 9); [47] тип ткани, разбитой на ромбовидные поля, хорошо известен и по подлинным образцам.

(54/55)

9. Серебряная ваза. Эрмитаж.

(55/56)

Когда изображение Сэнмурва используется для заполнения пространства, как мог бы быть использовав любой другой мотив, вне постановки этого изображения в центр внимания и в непосредственную связь с предметом, естественно, облик Сэнмурва не может обнаружить каких-либо деталей, представляющих особый интерес; мы это видим на выдающейся по техническому совершенству работы серебряной вазочке Эрмитажа с изображением единоборства человека со зверями, где Сэнмурвы расположены вокруг горла вазочки. [48]

С особенной ясностью омертвение основного мотива наблюдается на блюде из б. собрания М.П. Боткина, где максимальная схематизация рисунка уже в ткани, вызвавшей повторение на блюде, ещё усилена металлистом, давшим совершенно мёртвую схему, всецело подчиненную полю. В зависимости от характера поля также схематизованы и искажены почти сведённые до схемы орнамента мелкие изображения Сэнмурвов на борту того же блюда. [49]

Ткани с Сэнмурвом нашли, как и другие сасанидские ткани, отражение и в живописи. Я имею в виду ткань, которая изображена в росписях церкви Тиграна hОненца 1215 г. в Ани, как завеса над дверью в южный придел: и тут Сэнмурв дан в соединяющихся круговых обрамлениях. В этой росписи уже первый издатель

(56/57)

этого памятника, Н.Я. Марр, [50] признал воспроизведение сасанидской ткани. Нет необходимости и даже основания считать ткань, которую имел и виду живописец, за подлинное изделие сасанидской эпохи: известно, что этот мотив жил в текстильной промышленности Востока, как многие другие сасанидские мотивы, и спустя ряд столетий после развала сасанидской империи. Такая по типу сасанидская ткань могла быть и в пользовании высших кругов Армении XII-XIII вв., хотя, как мы видели, к этому времени образ Сэнмурва стал терять свои собачьи черты.

Симург, Симыр, Синамахавк воспринимаются уже как птицы, лишь с пережитками представления о слитом с птицей млекопитающем. Не с этим ли в связи стоит появление, в качестве распространённого в декоративном искусстве сюжета, изображений орла, держащего в когтях змею или дракона? Как мы знаем, змея, — искони враждебное и преследуемое Сэнмурвом существо, в позднейшем фольклоре, в качестве змея или дракона стала скорее сама преследователем или осиливающим врагом Сэнмурва. Примеров подобного рода изображений можно было бы привести много, но достаточно упомянуть сельджукский рельеф в Конии, крестный камень в Ани [51] и рельеф на стене Айриванка (ныне Гехард в Армении). Здесь, вероятно, мы имеем действительно Симурга, а не Сэнмурва.

(57/58)

VII ^

По многим причинам особый интерес могли бы представить изображения Сэнмурва в глиптике, на печатях. Известно, какое большое значение имели печати и изображения и надписи на них в быту сасанидского Ирана, Средней Азии и Армении. Различные печати одного и того же феодала, во всяком случае — царя, применялись в соответствии с характером и содержанием подлежащего скреплению документа. Но среди известных мне печатей я не встречала изображении Сэнмурва.

Однако неоспоримым доказательством существования таких печатей может служить нахождение на одном из глиняных сосудов из Суз (сасанидского слоя) оттиска [52] с изображением в кругу Сэнмурва; рисунок пером в издании неясен, но F. Sarre, [53] видевший подлинник, признал «сказочное животное, неправильно называемое грифоном», как обычно в немецкой литературе называют именно Сэнмурва.

С другой стороны, совершенно чёткое изображение Сэнмурва с поднятыми крыльями и пышным павлиньим полураспущенным хвостом в кругу, мы имеем на стеклянной накладке такого же типа, как ряд других, уже вне всякого сомнения представляющих собою оттиски сасанидских печатей: в двух случаях — петух, из них

(58/59)

один с пехлевийской надписью, третий — крылатый конь. [54] Эта накладка, несомненно, также является воспроизведением оттиска печати. [55]

VIII ^

Исключительный интерес представляет керамическая тарелка из Гнёздовского могильника близ Смоленска (рис. 10). [56] Здесь, вне всякого сомнения, изображён Сэнмурв, быть может, даже воспринимавшийся теми, кто в IX в. пользовался этой тарелкой, как Симаргл, хорошо знакомый русским летописям.

Бедность русского летописного предании реальными сведениями об изображениях ряда божеств славянского пантеона не даёт возможности раскрыть, какой именно образ связывался с встречающимся в русской письменности в различных формах именем «Семаргл», «Семургл», «Симаргл», «Съмаргл» и др. [57]

Кроме самого имени, о нём неизвестно ничего, но едва ли могут быть какие-либо сомнения в том, что здесь мы имеем передачу имени Симурга. «Симург» так отчётливо звучит в различных формах имени славянского божества, что становится непонятным, почему его не распознал такой выдающийся иранист, как Ф.Е. Корш, [58] писавший: «Что касается Симарьгла и Мокоши, то иноязычное их происхождение бросается в глаза, но ка-

(59/60)

ково оно — определить тем более трудно, что мифологическое значение этих божеств неизвестно».

10. Фрагмент керамической тарелки. Гос. Исторический Музей. Москва.

Тарелка из Гнёздова дает основание (и независимо от имени) говорить о наличии в кругу мифических представлении населения верхнего Приднепровья образа собаки-птицы, также, как

(60/61)

в украинских песнях сохранился прообраз Сэнмурва — Saêna mereγô Авесты, сидящий на дереве, растущем на острове среди озера, охраняемый рыбой [Кара] от злой жабы:

[Ой по] над морем [по над] глубоким

[Там] стоэв явiр [тонкий] високий,

Грай, море, радуйся, земле,

Вiк до вiку,

[А] на тiм яворi сиз орёл сидить,

Сиз орёл сидить, да в воду глядить,

У воду глядить з рыбою говорить... [59]

Исследование вопроса о «Симургле» летописей должно быть вновь поставлено на очередь, тем более что не только Симургл, но и другие «божества» славян напрашиваются на сопоставление с образами ирано-кавказского мира.

IX ^

Если можно и нужно ограничивать себя в приведении ещё других образцов восточного искусства и художественного ремесла, где мы имеем изображения Сэнмурва, если можно опустить менее значительные памятники, то никак нельзя не остановиться на одном, и по материалу и но функции представляющем совершенно необычайное и неожиданное явление.

(61/62)

11. Деревянная трубка. Эрмитаж.

В 1930 г. И.А. Орбели случайно обнаружил в запасах Пермского музея деревянную курительную трубку (теперь в Эрмитаже), которая изображает птицу с вислоухой собачьей головой и собачьими лапами; хвост её напоминает скорее стилизованный рыбий хвост (рис. 11).

Завезли ли эту трубку из Персии, Турции, с Кавказа, или мы тут имеем местную попытку изобразить зверя, примелькавшегося по изображениям на сасанидских памятниках, найденных в Приуральи? Едва ли второе, так как перевод плоскостного изображения в круглую скульптуру (имея в виду чуждость сюжета) представляет вообще мало вероятия. Более вероятно предпо-

(62/63)

ложение, что мастер, делавший эту трубку, подражал какому-нибудь сосуду, вроде тех зверовидных водолеев и курильниц, которые нам хорошо известны и по ирано-кавказскому и по западноевропейскому средневековью.

Но где бы эта трубка ни была сделана (а решить этот вопрос мы сейчас не в силах), очень интересным остаётся факт, что в столь позднее время (курительная трубка!) образ Сэнмурва жил и воспроизводился в формах, очень далеких от того, что мы видим в устном предании, и, при всей их забавности, близких к облику Сэнмурва глубокой древности.

X ^

Сейчас, в этой статье, я стремилась ограничить круг привлекаемых материалов памятниками Ирана и особенно близко с ним связанного Кавказа. Как в подборе литературных и фольклорных данных я не выходила из этого круга, оставляя в стороне и индийского Гаруду, и птицу Рух и Анка арабов, выполняющих те же функции, что Сэнмурв, так и в подборе памятников искусства я старалась не выходить из этого круга.

Но в заключение я хочу напомнить изображение Гаруды, несущего на спине бога Вишну и его супругу. Ведь на рельефе I в. из Сантши

(63/64)

мы имеем прекрасную иллюстрацию к тому, что на грани XIX-XX вв. рассказывают курды и армяне о Симыре и Синаме, покровителях сказочных героев.

XI ^

Таков облик Сэнмурва.

Можно ли на этом закончить нашу справку о Сэнмурве, именно справку, потому что здесь далеко не исчерпан имеющийся и собранный материал даже об одном только Сэнмурве, если его вырвать из его окружения, а тем более, если ставить задачу так, как надо: об освещении всех тех образов, с которыми неразрывно связан этот обрывок древнейших космогонических представлений.

«Зверинец» Ирана и Кавказа, как и всего того Востока, клочок которого представляют собою Иран и Кавказ, — это целый мир реальных и фантастических существ. Зачастую они своим обликом выражают весь тот ужас, который они внушали своей враждебностью беспомощному человеку, но иногда под своим устрашающим видом они скрывают функции благодетеля человечества.

Своей разностихийностью они нередко связывают и два и все три неба древнейшего космоса. «Первые, общественно слабо организованные люди — гениальные творцы в образах, великие

(64/65)

поэты, но совсем неважные эрудиты-учёные. С плодами их творчества человечество не расстаётся в своём новом творчестве, на них, как на сокрытой базе, воздвигает, или из них, как готового материала, лепит новые формы». [60]

Космогонические корни этих представлений, уцелевших только и немногих чертах, затемнённых позднейшими наслоениями и сглаженных рационализирующими истолкованиями, тем не менее могут быть вскрыты и вынесены в «светлую страну» армянской сказки.

Собака-птица, птица-собака, лев-птица, женщина-птица, птица-рыба, лев-антилопа, птица-конь-рыба, бык-рыба, птица-баран, птица-верблюд, бык-лев-змея, лев-антилопа-птица-змея, осёл-бык и десятки других чудищ в окружении соответственной флоры, с деревьями, соединяющими на себе семена всего произрастающего, с растениями исцеляющими от всех бед, это — тот мир, который никак не мог бы уложиться ни в границы необъятного Востока, ни, тем более, в тесные берега Эгейского моря.

Сэнмурв во всём многообразии — ничтожная деталь этого зверинца. А между тем, как много в нём скрыто данных, требующих углублённого анализа для того, чтобы хоть один луч пронзающего тьму Тиштара осветил витающего между тремя небесами покровителя подавленных необъятностью мира и пытающихся всё же в нём разо-

(65/66)

браться, тогда ещё беспомощных обитателей среднего неба.

Но сейчас мы очень далеки от возможности не только освещения, но даже конкретизации и оформления этих вопросов: так мало проработан соответственный и словесный и изобразительный материал, даже в пределах наиболее освещённых и разъяснённых античных памятников. До тех пор, пока во всей широте не будет поставлен вопрос о всестороннем изучении чудищ, которыми полны мифы Ирана и связанных с ним стран и народов, не удастся искоренить назойливо развиваемое и в наши дни представление о бассейне Эгейского моря, как источнике художественных образов и форм, снабжавшем ими «всё человечество», т.е. античный культурный мир и его «варварские» окраины. А под этими «окраинами», в соответствии с этой концепцией, подразумевается приблизительно девять десятых Старого Света.

Надо попытаться вскрыть представления о чудищах, воплощённых в памятниках того же античного искусства, в свете синтезирующего анализа идеологических материалов, и в первую очередь фольклора и данных языка, от глубокой древности и до наших дней, во всём многообразии их облика и функций, зависящем от стадии развития мифа в соответствии с развитием хранящей его среды.

(66/67)

Примечания ^

[2] Н.Я.Марр, Ossetica-Japhetica, ИАН, 1918.

[3] Сборник в честь Марра, Известия ГАИМК. №100, Ленинград 1933, стр. 304, тбл. I; И.А. Орбели и К.В. Тревер, Сасанидский металл, 49.

[4] Фaqonď-ι осетинских сказок и яфетический термин φaskund «маг», «вестник», «вещая птица», Ossetica-Japhetica, I, ИАН, 1918.

[5] Яшт XIV, 41.

[6] Один из великой триады Митра, Сраоша’ Рашну.

[7] Яшт ХII, 17.

[8] Вендидад, I, 19-20.

[9] «Среди птиц Камрош — глава, она равноценна всем птицам в Хванирахе, за исключением Сэна о трёх естествах» (Бундахишн, XXIV, 29; Justi, стр. 59, 9-10).

[10] Mênôkê-xrêat, гл. 62, 37-42.

[11] Марр и Смирнов, Вишапы, Лнгр., 1933.

[12] Иштарь, ЯС, V, стр. 153.

[13] Иштарь, ЯС, V, 176.

[14] Бундахишн, XIV, 23-24 (Justi, 31, 13-15).

(67/68)

[15] Гл. XXlV, 11 (Justi, 57 20-21).

[16] Гл. XIX, 18 (Justi, 46, 17-18),

[17] E. Herzfeld иначе читает и толкует в использованных нами текстах термины «se-avênak». Читая, вместо «se-avênak» «III-angurak и переводя его «трёхпалый», он приходит к следующему выводу: Sêmurγ значит не γρόφ ‘о трёх природах’, не три души живут в груди этого кондора, это — «трёхпалая» птица страус, как она изображается на печати Урзанаса из Мусасира и одновременных доахеменидских металлических изделиях. Дерево Saêna — это не то дерево, на котором он вьёт себе гнездо, а то дерево, под тенью которого стоят, как на ассирийских изображениях, но по-персидски бездеятельно и симметрично парные птицы». Herzfeld вспоминает при этом и ассирийские и мусасирские и доахеменидские памятники, забывая, что на предметах сасанидского периода, к которому приурочиваются упоминающие о Сэнмурве пехлевийские тексты, нет ни одного изображения страуса (трёхпалость которого сама по себе едва ли способна была вызвать к себе особый интерес), но, как увидим, во всех материалах (камень, кость, серебро, глина, шёлк, стекло) обычны тщательные каноничные изображения чудовища, действительно сочетающего в себе три элемента. Самое же пехлевийское начертание с равным основанием можно читать и так, как читает Herzfeld, и так как всегда читали «se-avênak» (К. Herzfeld, Zarathustra, II, Die Heroogenie. Archäologische Mitteilungen aus Iran, I, в. 3, 1930, 142-143, пр. 3).

[18] Гл. XI, 23.

[19] Гл. l (N.S. Nyberg, Nilfsbuch des Pehlevi, I, стр. 82, 17).

(68/69)

[20] Гл. VIII, 3-4.

[21] Гл. 62, 31-36. Гопат, как полубык-получеловек, хорошо известен и по ахеменидской скульптуре и по сасанидской глиптике. Характерно, что хотя имя этого чудища в его иранском облике, как видим, хорошо известно, — в силу незыблемости священной «научной» традиции, в литературе он всегда определяется ассирийским именем Ламагсу, вместо того имени, под которым его знали иранцы.

[22] Как известно, в официальном зороастрийском культе гомез, т.-е. бычья моча, является очистительным средством.

[23] Текст не вполне ясен и, во всяком случае, недостаточно истолкован. Мне кажется, здесь можно было бы видеть и намёк на гомез.

[24] На этом примере легко убедиться, до какой степени способен ввести в заблуждение перевод, даже сделанный самым лучшим специалистом, если он не ставит перед собой задачи специального исследования определённого вопроса. В переводе Justi в первом случае, в соответствие слову Sên, читаем ‘der Greif’, во втором, в соответствие слову Sên-murv — Vogel Greif (Simurgh), в третьем случае, в соответствие слову Sên-murv, — ‘der Vogel Greif’. В переводе West’a соответственно читаем: ‘the griffon bird, the griffon of three natures’ и опять ‘griffon bird’.

[25] Шахнамэ, VII (Минучихр), ст. 146.

[26] Шахнамэ, VII (Минучихр), ст. 133 сл. Последняя деталь, вероятно, отражение более раннего представления о Сэнмурве, питающем детёнышей своим молоком.

[27] Шахнамэ, VII (Минучихр), ст. 139.

(69/70)

[28] Шахнамэ, VII (Минучихр), ст. 143. Приведённые здесь и выше персидские и пехлевийские тексты даны в переводе, сделанном мною по следующим изданиям текстов: Molli, Le livre des rois par Abou’lkasim Firdousi (Collection orientale), Paris, 1887; West The Book of Mainyo-i-Khard, Stuttgart — London 1871; Justi, Der Bundehesh, Leipzig, 1868.

[29] Записки Кавк. Отдела Р. Географ. Общества, XIII. Перевод проверен Орбели.

[30] Эминский этнографический сборник, IV, 132-151 (пользуюсь рукописным переводом Орбели).

[31] Arthur George Warner and Edmond Warner. The Shahnama of Firdausi, London, I, 235. Транскрипция мною даётся в соответствии с написанием у использованного издателя.

[32] Ossetica-Japhetica, 2087.

[33] Этому соображению, конечно, противоречит раскрытая Марром история имени Савадзия, который из верховного фригийского божества претворился в христианского бога армян, с присвоением, как мне сообщил Орбели, в книжном армянском языке языческим богам нарицательного имени, означающего, так сказать, «не-Савадзий» — θastowat. Но, ведь, это исключительный случай.

[34] Ср. Марр, Ossetica-Japhetica, 2090.

[35] К сожалению, доступное мне воспроизведение (J. Strzygowski, Mschatta II, Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen. 1904, тбл. VIII-D) не позволяет рассмотреть детали.

[36] ОАК, 1909-1910, 145.

[37] Сборник в честь Марра, 312, тбл. II, 2.

(70/71)

[38] В пределах настоящей статьи не может быть места для детального разбора вопроса о принципах датировки сасанидских памятников. О необходимости при их датировке учитывать область или страну и среду, в которой был выполнен каждый данный предмет, см Орбели и Тревер, Сасанидский металл, стр. XXII слл.

[39] Невольно вспоминается и то, что по поводу «Сатанаила-гоголя», спускающегося на «дно моря» за камнем и песком для творения, говорит Марр (Ossetica-Japhetica, 2091), отмечая «близость птицы Паскуджа к змию-вишапу, захватчику вод, хотя бы враждебную». Можно ли, следуя ограниченной формулировке Бундахишн, не учитывать при рассмотрении памятника, созданного в кругу народов, вынашивавших столь сложные космические образы и представления, с одной стороны, связанных с птицами вишапов, с другой стороны, дружественную Сэнмурву исполинскую рыбу Кара, оберегающую корни «древа всех семян», на котором сидит Сэнмурв, от враждебной злой жабы.

[40] Впрочем, у Сэнмурва на блюде уже есть такие два маленьких листика на груди.

[41] Herzfeld, Am Tor von Asien, Berlin 1920, тбл. LXII-LXIII.

[42] Там-же, тбл. XLII слд., стр. 135-136.

[43] Сасанидский металл, 35.

[44] Musée des arts décoratifs в Париже и The Victoria and Albert Museum в Лондоне.

[45] Была экспонирована на Лондонской выставке 1931 г.; Сборник в честь Марра, 320, тбл. IX.

[46] Staatliche Museen в Берлине, Bargello во Флоренции и др.

(71/72)

[47] Сасанидский металл, 40.

[48] Сасанидский металл, 42-43.

[49] Восточное серебро, 126.

[50] Отчёт о раскопках в Ани летом 1906 г., ТР, X (1907), тбл. XV.

[51] Марр, Отчёт о раскопках 1904 г., ИАК, в. 18, 88, рис. 6.

[52] J. de Morgan, Délégation en Perse, I, 73, рис. 88.

[53] Jahrb. d. Preussischen Kunstsammlungen, 1905, 77.

[54] Все четыре предмета в Staatliche Museen в Берлине. Пользуюсь фотографией, присланной мне проф. Sarre.

[55] Сборник в честь Марра, 326, XIII, 2.

[56] MAP № 28, тбл. VIII, 1.

[57] Здесь ограничусь ссылкой на Лавр. лет. под 980 г. (ПСРЛ, I, 1, 34), Ипат. лет. (ПСРЛ, ГАИМК II, 2, столб. 67; II, 3, ст. 67).

[58] Владимировы боги, Харьков, 1908. Сборник Харьковск. истор.-филолог. ф-та в честь И.Ф. Сумцова, т. XVII.

[59] А.А. Потебня, Объяснения малорусских и сродных народных песен, т. II, Варшава, 1887, 246.

В украинских, сербских и румынских песнях сохранились также представления о соколе, вьющем гнездо на дереве, у корней которого змей подстерегает её птенцов (Потебня, 216), а также и о дереве, соколе и жабе (там же, 217). На собранный по этому вопросу материал в труде Потебни обратил моё внимание Л.А. Мацулевич.

[60] Марр, Иштарь, ЯС, V, 112.

(72/73)

Сокращения ^

ИАК — Известия Археологической Комиссии

ИАН — Известия Академии Наук

MAP — Материалы по археологии России

ОАК — Отчёты Археологической Комиссии

ТР — Тексты и разыскания но армяно-грузинской филологии

ЯС — Яфетический Сборник

|