|

|

|

|

|

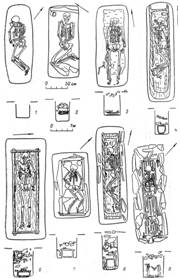

Рис. 1. Типы внутримогильных конструкций (1-14). а — брёвна; б — берёста; в — камни; г — брёвна; д — жерди.(Открыть Рис. 1, с. 35 в новом окне) |

Рис. 1 (продолжение).(Открыть Рис. 1, с. 36 в новом окне) |

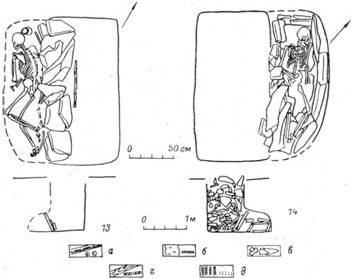

Рис. 1 (продолжение).(Открыть Рис. 1, с. 37 в новом окне) |

из камней, стоящих на более или менее значительном расстоянии друг от друга (шесть могил). Тип 8 — в каменном ящике, по большей части неполном, установлена колода (23 могилы). Тип 9 — в ящике гроб (26 могил). Тип 10 — в ящике гробовище (10 могил). Тип 11 — в ящике гробовище, в нём колода (одна могила). Тип 12 — в ящике гробовище, а в нём гроб (две могилы).

Класс В. Тип 13 — яма с подбоем (одна могила). Тип 14 — яма с подбоем, в котором сооружён каменный ящик (одна могила).

Таким образом, насчитывается всего 14 типов могил. Следует отметить, что внутримогильные устройства большинства указанных типов характеризуются значительным разнообразием в деталях, а также наличием в некоторых случаях дополнительных элементов. Встречается, например, циновка на дне каменного ящика или же бревенчатое перекрытие на нём. Кроме того, каменные ящики нередко различаются пропорциями и тщательностью сооружения, у колод наблюдается разная форма в сечении, гробовища бывают сложены как из брусьев, так и из брёвен и снабжены разной системой связки. Наибольшим конструктивным разнообразием отличаются гробы. Они изготавливались в основном из длинных досок, реже — из коротких планок и тонких, круглых в сечении палок, которые закреплялись в деревянных рамах и составляли стенки. В плане гробы имели прямоугольную форму, выступающие концы продольных или как торцовых, так и длинных стенок. Анализ деревянных конструкций говорит о высоком уровне деревообрабатывающего ремесла у населения, оставившего этот памятник. Очевидно, область его применения была шире похоронного ритуала и использование этого ремесла здесь, вероятно, отражает прочно сложившиеся навыки деревянного строительства. Судя по материалам памятника, мастера того времени хорошо владели всевозможными приёмами деревообработки: от изготовления брусьев и досок до подгонки отдельных деталей друг к другу с помощью деревянных шипов, вставленных в пазы, и закрепляющих их шпонок; знакомы им были также железные скобы и гвозди.

Сопроводительный инвентарь, обнаруженный в исследованных могилах, довольно многочислен и разнообразен. Дать полную характеристику его здесь невозможно, но на некоторых категориях вещей необходимо остановиться.

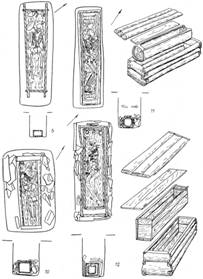

Рис. 2. Могильник Аймырлыг (группа XXXI).

Сопроводительный инвентарь (железо, бронза).

(Открыть Рис. 2 в новом окне)

Для датировки и культурной атрибуции памятника особенно важна керамика, найденная в большинстве раскопанных могил. Она в основном сопоставима с известной из могильников Забайкалья и Монголии, относимых к культуре сюнну, или представлена типами, ранее в Туве неизвестными. В ограниченном количестве имеются сосуды, свойственные могильнику Кокэль, в частности с характерным арочным орнаментом; обнаружены они преимущественно в могилах типа 5, меньше их в могилах типа 9. Есть несколько сосудов, близких по облику к аналогичным изделиям скифского периода.

Для датировки и атрибуции памятника существенное значение имеют и некоторые другие категории предметов. В ряде могил обнаружены фрагменты зеркал дальневосточного происхождения: наряду с мелкими обломками (в основном от края) здесь найдены и сравнительно крупные, поддающиеся определению в соответствии с известными типами. Среди них преобладают относящиеся I в. до н.э. и более поздние. Интерес представляют также художественные

изделия из бронзы, прежде всего прямоугольные позолоченные поясные пластины с различными рельефными изображениями (рис. 2) — бегущей и крылатой лошади, геральдически расположенных фигур стоящих цервидов — и бляхи с изображением стоящего оленя, голова которого повёрнута назад; есть и подпрямоугольные прорезные бляхи со стилизованным растительным (?) орнаментом. На территории Тувы в комплексе они обнаружены впервые; аналогии им, известные в других местах, по сопутствующим находкам связываются с сюнну.

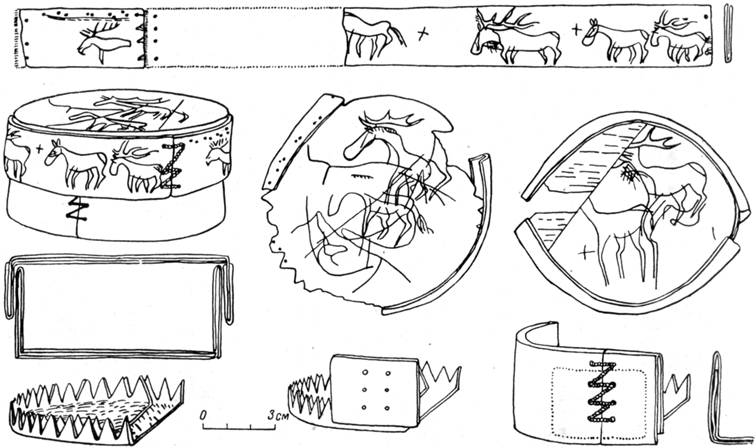

Одной из интересных и многочисленных категорий предметов являются берестяные туески-шкатулки, содержащие в себе своего рода туалетные наборы — ножички, пинцеты, обломки зеркал (последние обычно в шёлковых чехольчиках). Во многих случаях на них обнаружены прорезные тамгообразные знаки, реже — изображения животных, иногда — целых сцен (рис. 3). Во всяком случае на двух есть группы знаков, возможно относящиеся к ранее неизвестной письменности [Стамбульник, 1982].

В составе сопроводительного инвентаря много изделий из железа: ножи различной формы и размеров; многочисленные, разные по величине пряжки — круглые и прямоугольные, со щитком и без него, с подвижным язычком, восьмёркообразные, очевидно, от верхнего и нижнего поясов; наконечники стрел — трёхпёрые, плоские и т.д. (рис. 2). В значительном количестве найдены разнообразные поделки из рога и кости — накладки на лук (некоторые из них имеют гравированные тамгообразные знаки и изображения животных), миниатюрные ложечки-мерки различной формы с длинной ручкой и наконечники стрел нескольких типов.

Часть из перечисленных предметов имеет близкие аналогии в известных памятниках, принадлежащих культуре сюнну, другие сопоставимы с изделиями, представленными в могильнике Кокэль и однотипных памятниках Тувы.

В заключение следует сказать, что вся сумма имеющихся данных позволяет отнести рассматриваемый памятник к этапу, занимающему промежуточное место между культурами скифского и гунно-сарматского периодов. В пользу этого свидетельствует прежде всего наличие в нём определенных черт как той, так и другой культуры.

Важное значение имеет и наличие большого числа типов могил, особенно учитывая их вариации в деталях, что говорит об отсутствии какого-либо единообразия в этом плане. Параллельно наблюдаются также различия в положении погребённых. Здесь мы видим важные свидетельства неустойчивого характера культуры, её невыработанности.

Имеются достаточные основания (принимая во внимание также результаты раскопок могильника Байдаг-2) полагать, что начало данного переходного этапа — времени формирования культуры гунно-сарматского облика, представленной в выработанном виде на могильнике Кокэль и сходных с ним памятниках, — непосредственно связано с появлением на этой территории новых групп населения, входивших в состав державы сюнну. Новые по сравнению со скифским временем черты культуры, прослеживаемые на рассматриваемом нами памятнике, очевидно, частично принесены ими.

Изучение динамики сложения новой культуры должно явиться предметом специального исследования. Здесь же следует отметить, что одна из тенденций, вероятно ведущая, уже вырисовывается — это тесное взаимодействие культуры местного населения скифского времени и культуры пришлых племён. Традиции обеих выступают в разных аспектах. Так, положение погребённых на боку встречается в могилах всех типов, но преобладает в тех, где имеется каменный ящик. Многочисленные могилы с каменными ящиками (правда, несколько модифицированными), на наш взгляд, свидетельствуют об устойчивом сохранении традиций скифского времени.

Вытянутое, на спине, положение погребённых, свойственное сложившейся культуре гунно-сарматского времени, также встречается в могилах всех типов, но превалирует в могилах типа 5 и в меньшей степени — типа 9, т.е. характеризующихся наличием гроба — внутримогильного устройства, специфического для сформировавшейся культуры гунно-сарматского периода.

Рис. 3. Могильник Аймырлыг (группа XXXI). Берестяной туесок.

(Открыть Рис. 3 в новом окне)

Дальнейший анализ материала, по всей видимости, позволит достаточно детально проследить последовательные этапы процесса изменения облика культуры в пределах последних веков до новой эры.

Э.У. Стамбульник

Э.У. Стамбульник