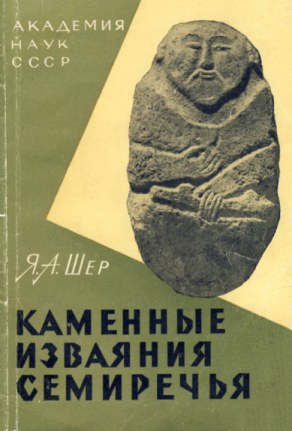

Я.А. Шер

Я.А. Шер

Каменные изваяния Семиречья.

// М.-Л.: 1966. 140 с.

Глава 2. Происхождение древнетюркских изваяний.

Вопрос о происхождении древнетюркской скульптуры редко ставился в археологическом плане. Принадлежность этих памятников к эпохе письменной истории как-то выдвигала на передний план всё, что связано с данными различных исторических текстов или этнографии. Безусловно, эти материалы ценны и полезны, но поскольку они достаточно подробно рассмотрены в литературе, остановимся только на археологических свидетельствах.

А.Н. Бернштам, ставя вопрос о месте и центре происхождения «каменных баб» Тянь-Шаня, считал возможным «полагать, что центром происхождения балбалов является страна древних кыргызов — Минусинский край. Именно там мы видим древнейшую форму стел, восходящих к эпохе бронзы, и там эта традиция развивалась непрерывно» (Бернштам, 1952, стр. 144). Минусинский край действительно богат каменными изваяниями. Однако уже первые их исследователи подчеркнули существенные различия между основной массой изваяний эпохи бронзы и несколькими «каменными бабами» тюркского времени, совершенно не характерными для археологического пейзажа Минусинской котловины (Грязнов, Шнейдер, 1929, стр. 86). Дальнейшее изучение минусинских изваяний с ещё большей убедительностью показало разницу между изваяниями эпохи ранней бронзы и тюркскими статуями. «Широко распространённые и известные в большом количестве каменные бабы тюркского типа в Минусинских степях представлены всего лишь пятью экземплярами» (Грязнов, 1950, стр. 148). Исследования последних лет, производимые в Минусинской котловине Красноярской археологической экспедицией ЛОИА АН СССР, не прибавили к этому списку ни одной новой фигуры тюркского времени, хотя найдено много новых стел эпохи бронзы. Остаётся только присоединиться к мнению М.П. Грязнова: «каменные бабы» эпохи бронзы представляют особую категорию

(31/32)

памятников, ничем не связанную с поздними изваяниями тюркского типа» (Грязнов, 1950, стр. 151).

Вызывает некоторые сомнения попытка Л.Р. Кызласова связать древнетюркскую скульптуру с таштыкскими погребальными масками. «Образуется любопытный генетический ряд: таштыкские погребальные маски-лица — стоящие маски — каменные бюстовые изображении (типа мало-есинского) — погрудные изображения с руками и сосудом (типа Кнзи-тас) — тюркские каменные изваяния в виде круглой скульптуры человека с сосудом в руках. Таким образом, — пишет далее Л.Р. Кызласов, — не подлежит сомнению, что тюркские каменные изваяния VI-VIII и последующих веков зарождаются ещё в предтюркское, таштыкское время. Любопытно, что центром их зарождения было Алтае-Саянское нагорье (Хакасско-Минусинская котловина и, вероятно, Алтай, на котором, правда, ранние изваяния ещё не найдены)» (Кызласов, 1960б, стр. 160). Такая точка зрения во многом близка той. которую высказал А.Н. Бернштам, во всяком случае, относительно центра происхождения древнетюркской скульптуры. Думается, что на самом деле всё происходило значительно сложнее, хотя недостаток материала не позволяет пока решать этот вопрос позитивно.

Почти никто не рассматривает генезис тюркских изваяний в комплексе с оградкой, у которой они обычно стоят. Это существенное обстоятельство, которое нельзя не принимать во внимание. Рассмотрим происхождение двух основных признаков, характеризующих исследуемые памятники, — иконографию изваяний и конструкцию оградок с балбалами.

1. Иконография тюркских изваянии I типа имеет глубокие корни в искусстве ранних кочевников. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить канонический характер изображения «скифских» и «тюркских» статуй (рис. 1). Вce иконографические элементы, характерные для изваяний первом группы нашей классификации, наблюдаются на скифских «каменных бабах» (Миллер, 1934; Спицын, 1928; Passek, Latynin. 1929; Гайдукевич, 1937, стр. 220; Смирнов, 1946, стр. 41; Богданова, 1961, стр. 250: Артамонов, 1961, стр. 81-82). Фигура изображена анфас, правая рука согнута в локте и держит перед грудью сосуд для питья (ритон), левая — свободно опущена вдоль туловища и опирается на рукоять меча-акинака. Отличия улавливаются только в степени совершенства изображения (скифские — более примитивные) и в форме отдельных предметов (акинак, ритон).

В объяснении семантики скифских изваяний тоже нет единства.

«Возможно, что все эти человекоподобные изображения — скифские или скифо-сарматские — должны быть отнесены в связи с обстоятельствами находки статуи с Дона и с аналогичными статуями более древних времён к принадлежности культа мёртвых. Можно думать, что это изображения умерших,

(32/33)

которые ставили на могилу» (Passek, Latynin, 1929, стр. 299. Разрядка моя [здесь курсив],

— Я.Ш.).

«Эти статуи генетически примыкают к ещё более примитивным антропоморфным скульптурам доскифского времени, отличаясь от них прежде всего совершенно отчётливой трактовкой фигуры как мужчины-воина, тогда как в более раннее время, в тех случаях, когда половая принадлежность фигуры обозначена, они всегда оказываются женскими.

Скифские скульптуры представляют собой, конечно, не портреты определённых лиц, а обобщённый образ предка, характеризованный не чертами его лица или особенностями фигуры, а обычными атрибутами мужчины-воина.

Ритон, постоянно изображаемый в руках этих фигур, подчёркивает их культовое значение» (Артамонов, 1961, стр. 82. Разрядка моя [здесь курсив], — Я.Ш.).

Отсутствие единства в понимании смысла скифских изваяний не снимает самого факта несомненной древности этого образа. Кого он изображал, конкретного человека или обожествлённого предка, — это уже вопрос второго порядка. В данном случае важно, что образ воина, принимающего участие в каком-то ритуальном пиршестве, был хорошо знаком кочевникам и восходит к скифской эпохе.

«Скифским» изваяниям синхронны так называемые оленные камни (рис. 1, г), которые в ряде случаев можно понять как схематизированные изображения воинов-вождей (Окладников, 1954; Диков, 1958; Членова, 1962).

Правда, между скифскими и тюркскими изваяниями лежит большой хронологический разрыв, который пока почти нечем заполнить, и эволюции не получается. Возможно, что многие фигуры до нас не дошли, так как могли быть изготовлены из дерева или из иных нестойких материалов.

Вообще же наша цель не заключается в том, чтобы обязательно построить непрерывный генетический ряд эволюции каменных изваяний от скифского времени до раннего средневековья. Можно усомниться в том, что такой ряд существовал в природе. Закономерности развития предметов материальной и духовной культуры слишком сложны, их описание на основе законов эволюции не может отразить всего многообразия этого процесса.

Для нас было важно показать, что канонизированный образ воина с чашей в одной руке и с оружием на поясе уходит своими корнями в глубокую древность.

2. Конструкция прямоугольных оградок, при которых чаще всего обнаруживаются изваяния I типа, также связана с чрезвычайно древней традицией, восходящей к ещё более отдалённому времени — эпохе бронзы. Появившись в доандроновское время как основной тип надгробных сооружений, оградка продолжает

(33/34)

существовать у многих племён азиатских степей во все последующие периоды в разных модификациях.

Не является чем-то неожиданным и ряд камней-балбалов. В «Политике» Аристотеля читаем: «...у воинственного народа иверов вокруг могилы втыкают столько колышков, сколько умерший истребил врагов» (Латышев, 1893, I, стр.

383).

Все эти факты делают вполне обоснованным вывод: основные иконографические н конструктивные элементы, из которых состоит сооружение с каменным изваянием, имеют глубокие генетические корни в духовной и материальной культуре ранних кочевников Евразии.

Признаки традиционности н преемственности от более древних эпох наблюдаются и в других чертах тюркского погребального обряда, описанного в китайских хрониках. Рассмотрим его отдельные элементы. Чтобы не повторять неоднократно цитировавшиеся и вызвавшие в отдельных местах сомнения переводы Н.Я. Бичурина, целесообразно воспользоваться новейшим переводом Лю Мао-цзая (Liu Mau-tsai, 1958), в котором учтены все возможные разночтения и сверены многие из тех источников, которыми Н.Я. Бичурин не пользовался (кроме того, в книге Лю Mao-цзая впервые в европейской литературе приводятся некоторые новые источники). Цель такого анализа заключается в выявлении во всём комплексе церемоний, с одной стороны, местных, более древних пластов, с другой — новых, привнесённых извне особенностей.

Оплакивание.

«Когда один из них умирает, труп ставится на возвышении в юрте (шатре). Все дети и внуки, родственники по мужской и женской линии забивают каждый барана и лошадь и кладут как жертвенное приношение вокруг юрты. Затем они верхом семь раз объезжают юрту и каждый раз, когда они подходят к входу в юрту, слегка оцарапывают себе лицо. При этом они плачут так, что слёзы и кровь текут вместе. Так они делают семь раз и затем прекращают» (Liu Mau-tsai, 1958, стр. 9).

Здесь прослеживается широко распространённый у древних народов обычай выражения траура по умершему. Принесение в жертву животных и царапанье лица до крови широко засвидетельствовано в этнографической литературе. Эти обычаи могли возникнуть ещё до появления религиозных представлений, связанных с погребальным культом (Токарев, 1964, стр. 170 и сл.).

Сожжение праха.

«Они выбирают один день, берут лошадь, одежду и предметы обихода умершего и сжигают их с трупом. Затем они собирают пепел, чтобы похоронить его в надлежащий момент: когда кто-либо умрёт весной или летом, ждут, пока трава н листья деревьев пожелтеют; когда кто-либо умрёт осенью или зимой, ожидают всходов и цветения растений» (Liu Mau-tsai. 1958, стр. 9).

(34/35)

Обряд трупосожжения сам по себе известен в Южной Сибири уже в начале таштыкской эпохи (Киселёв, 1951, стр. 221; Кызласов, 1960б, стр. 76), он засвидетельствован многочисленными памятниками, безраздельно господствует на последующих сырском и уйбатском этапах этой эпохи (Кызласов, 1960б, стр. 117) и переходит к древним кыргызам. Таким образом, трупосожжение у тюрок-тугю также восходит к древнейшим местным традициям.

Похороны.

«Тогда выкапывают яму и погребают (пепел). В день похорон родственники снова приносят жертвы, ездят верхом (вокруг могилы) и царапают свои лица. Вся церемония повторяется вновь, как в день смерти. После похорон они складывают слоями (нагромождают) камни и ставят затем (памятный) столб (мачту); число камней соответствует, смотря по обстоятельствам, числу людей, которых умерший убил при жнзни» (Liu Mau-tsai, 1958, стр. 9).

Очевидно, что и обряде похорон трудно усмотреть что-либо чуждое степным скотоводческим народам и их древним обычаям.

Сооружение мемориального «храма». «На могиле сооружается помещение, в котором рисуется изображение мёртвого и военные сцены из его жизни. Если умерший однажды убил человека, кладётся один камень. При этом случается, что накладываются (нагромождаются) сотни, даже тысячи камней» (Liu Mau-tsai, 1958, стр. 10, 500).

Описывая похороны Кюль-тегина, хронисты сообщают о повелении танского императора построить в честь умершего принца храм, высечь из камня статую и на стенах храма изобразить ратные подвиги умершего (Бичурин, I, 1951, стр. 276-277; Liu Mau-tsai, 1958, стр.

179, 228-229). Когда умер (734-735 гг.). отравленный своими придворными, хан Бильге, император Сюаньцзун написал следующее письмо.

«Дэнли кагану Тугю.

Дни и месяцы быстро протекали, и наступает время похорон (Бильге-хана). Как может найти покой моё сердце, полное боли и тоски? Ведь я (с умершим) был как отец с сыном, и наши симпатии с годами становились всё крепче, я особенно печалился о нём, когда узнал, что выбрано место для похорон. Когда недавно прибыл Холиши сыгинь и просил о похоронных предметах, я ему всё предоставил. Основанием этому служило то, что я (тем самым) хотел воздать (умершему) верностью и уважением. Поэтому я часто повторял траурные торжества и умножал подарки... Теперь я посылаю ещё моего дядю (младшего двоюр[од]ного брата моего отца), генерала (Ли) Цзюана с особыми полномочиями выразить (тебе) соболезнование, и одновременно он должен наблюдать за похоронами и руководить ими. (Ли) Цзюан — старший в царской семье и уважается за свою преданность ... И посылаю (людей) соорудить (умершему) могильный камень и храм, чтобы

(35/36)

передать из поколения в поколение его пример и запечатлеть его заслуги. Для этого я приказал своему хронисту сочинить текст, и я лично его подписал ... чтобы выразить (свою симпатию умершему) ...» (Liu Mau-tsai, 1958, стр. 376-377).

В этих сообщениях как бы подчёркивается, что строительство храмов на могилах знатных тюрок происходило по инициативе танского двора, представитель которого принимал активное участие в похоронной церемонии. Возникает сомнение: не заимствована ли эта процедура тюрками у танского двора. Однако вряд ли здесь было прямое заимствование. Хотя и трудно себе представить наличие строительных навыков в архитектурных традиций в среде кочевников, некоторые источники свидетельствуют, например, о том, что для одного из тибетских царей (VI в.) «знатным тюрком» была построена украшенная изнутри гробница (Кузнецов, 1961, стр. 24). Нельзя также забывать, что почти любой курган был первоначально каким-то примитивным архитектурным сооружением.

Участие посланников танской империи в обряде похорон можно объяснить дипломатическими соображениями. Среди тюрок к результате социально-экономических и военно-политических факторов усилилась общественная дифференциация. Родоплеменная аристократия стремилась закрепить своё господство всеми способами, в том числе и придавая новые, более пышные формы различным обрядам и церемониям, происходившим в честь представителей знатного рода. Танские дипломаты, прекрасно понимая выгоду политики противопоставления знати народу, естественно, прилагали максимум усилий, в первую очередь в областях более существенных, чем погребальная церемония, стремясь, однако, использовать любую возможность для проявления подобной инициативы. Думается, что именно так следует оценивать те заботу и внимание к такого рода событиям, которые нашли своё отражение в анналах.

Поэтому излишняя прямолинейность в оценке подобного рода факторов иногда может принести к ошибочному их истолкованию. Так, например, А.Д. Грач совершенно справедливо объясняет сооружение статуи Кюль-тегина как одну из дипломатических мер, предпринятых танским императором. И вместе с тем А.Д. Грач видит в этом факте проявление чуждого тюркам обычая. Уместно поставить вопрос: какой уважающий себя дипломат, не пожелав окончательно потерять доверие, пойдёт на ломку старых традиций страны, в которой он аккредитован? Конечно, естественнее было бы использовать их для того, чтобы выразить уважение и одновременно в завуалированной форме проводить свои интересы.

Возможно, что ряд элементов в тюркском погребальном обряде появился под влиянием церемоний танского двора, но вместе с тем ни один из них не вносил существенных изменений в соб-

(36/37)

ственно тюркскую обрядовость, а их влияние оставалось в пределах формы, не затрагивая сущности самого обычая.

Так же, хотя и в противоположном направлении, можно объяснить другой факт, засвидетельствованный китайскими хрониками — сооружение статуй 14 князей Западного Края, установленных в знак победы над ними. Кстати, в изложение этого события вкралась фактическая ошибка. [14] Конечно, в этом одиночном факте отражено какое-то заимствование также больше дипломатического характера, чем историко-культурного. Поэтому вряд ли здесь можно усматривать какое-то серьёзное влияние тюрок на Китай. Интересно было бы проследить, каким военно-политическим событиям синхронны подобные «влияния». Представляется, что эти «влияния» проникали в периоды мирных отношений Китая с тюрками; причём, как известно, такие периоды — далеко не частое явление в истории Тюркского каганата. Но выяснение этого — задача историка, а не археолога.

Другое дело — взаимопроникновение культуры в тех областях, которые дают больше степеней свободы (утварь, одежда и т.п.). Но об этом будет сказано особо.

Попытка рассмотреть в самом общем виде происхождение древнетюркских изваяний приводит к убеждению, что они порождены очень древним кругом культовых представлений с довольно чётко сложившимися канонами. Древнейшими носителями этих представлений были, вероятно, племена доскифского и скифского времени.

[14]

Волею случая или по невнимательности кого-то из исследователей (кто ошибся первый, установить трудно) в нескольких работах говорится об установке этих статуй у гробницы первого танского Тайцзуна. А.Д. Грач (1961, стр. 50) ссылается на В.А. Казакевича (1930, стр. 27), О. Мюнстерберга (1912. т. II. стр. 67) и Э. Шаванна (1904, стр. 38). В.А. Казакевич тоже ссылается на указанные работы Э. Шаванна и О. Мюнстерберга и на Г.Е. Грумм-Гржимайло (1926, т. III, стр. 63), который также черпает эти сведения у Э. Шаванна и О. Мюнстерберга. Видимо, первым ошибся О. Мюнстерберг, ибо он же спутал второго Тайцзуна, царствовавшего в 763-779 гг. (Erkes, 1957, стр. 116) с первым Тайцзуном (Ли Ши-минем), который царствовал в 627-649 гг. и о могиле которого идет речь. На самом же деле статуи были установлены не у гробницы Тайцзуна, а внутри одного из помещений императорского дворца, которое никакого отношения к гробнице не имеет (Liu Mau-tsai. 1958, стр. 675). Приношу глубокую благодарность Л.Н. Меньшикову за любезный перевод китайского текста и его пояснение.

|