|

|

|

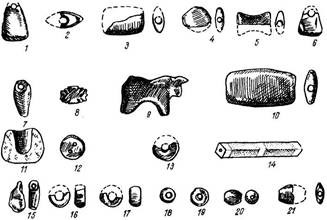

Рис. 1. Лазуритовые изделия из Южного Туркменистана.1-6, 8, 10, 13, 15-17, 21 — Геоксюр I. (рубеж IV-III тысячелетия до н.э.); 7, 12 — северный холм Анау (R. Pumpelly. Exploration in Turkestan, vol. 1, 1908, pl. 40, 1; pl. 41, 2); 9 — Намазга-депе, раскоп Горнов (III тысячелетие до н.э.); 11, 18-20, Хапуз-депе (рубеж III-II тысячелетий до н.э.); 14 — Алтын-депе, погребение 60 (II тысячелетие до н.э.). |

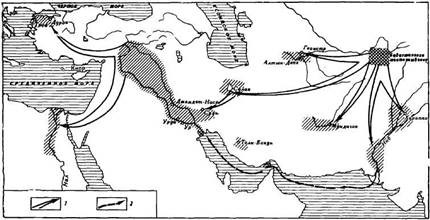

Рис. 2. Схема распространения бадахшанского лазурита на Древнем Востоке.Условные обозначения: 1 — предполагаемые пути распространения лазурита; 2 — предполагаемый морской путь.(Открыть Рис. 2 в новом окне)

(Открыть Рис. 1 в новом окне) |

«...Это скорее предположения, чем действительные указания на находки». [14] Точно так же широкое распространение лазурита в додинастическом Египте послужило основанием для утверждения о наличии его месторождений в самом Египте или соседней Нубии, однако, по справедливому замечанию ряда специалистов, при этом не приводятся никаких доказательств. [15]

Подобные утверждения нередко связаны с тем, что лазурит часто смешивается с синими минералами меди. Таким образом, единственным достоверным месторождением лазурита на Древнем Востоке до сих пор остаётся Бадахшан.

Это обстоятельство послужило основанием для многих авторов (Г. Чайлд, Э. Маккей, А. Лукас, С.В. Киселёв, В.М. Массон) считать древневосточные лазуритовые изделия, изготовленными из материала бадахшанских месторождений, но эта точка зрения не является общепринятой. Попытаемся проследить, насколько основательна данная гипотеза и как она согласуется с имеющимися фактами.

Лазуритовые копи Бадахшана находятся в Северном Афганистане, в бассейне р. Аму-Дарьи, около Фиргаму. Ещё в XIX в., по личным наблюдения Вуда, добыча лазурита здесь производилась весьма примитивным способом — при помощи огня; лучшими сортами являлись те, в которых вкраплены включения золотистого колчедана. Любопытно отметить, что издревле добыча лазурита строго контролировалась местными правителями. Так, ещё до недавнего времени лазуритовые разработки считались прерогативой афганского эмира, и частный вывоз лазурита из страны мог осуществляться только контрабандным путем. [16]

Упоминания о знаменитых лазуритовых копях Бадахшана имеюся [имеются] у ряда средневековых авторов Востока и у Марко Поло (XIII в.). [17] Видимо, об этих же разработках говорится в донесении ассирийского агента,

посланного своим царём в некую горную местность за лазуритом. [18] Таким образом, налицо многовековая литературная традиция, повествующая о единственных лазуритовых разработках Древнего Востока — бадахшанских.

Последние открытия в области древнейшей шумерийской письменности дают новые данные для изучения этого вопроса. Как известно, большинство шумерийских табличек — хозяйственные документы или мифологические поэмы. Одним из немногих исключений является поэма «Энмеркар и верховный жрец Аратты», [19] восходящая к началу III тысячелетия до н.э. В ней повествуется о событиях реальной жизни, поэтому она является одним из немногих исторических источников. [20]

В поэме рассказывается о споре между правителем месопотамского города Урука — Энмеркаром и владетелем некоей горной страны — Аратты. Энмеркар посылает своего гонца к владетелю Аратты с требованием прислать в Урук золото, серебро, строительные материалы и лазурит. Судя по тексту поэмы, лазурит не только имелся в этой горной стране, но и добывался местными жителями. Возникает вопрос, где же находилась эта вполне реальная страна Аратта?

Страна Аратта довольно часто упоминается в различных шумерийских сказаниях, однако точная локализация её пока ещё не установлена. Специалисты единодушно помещают её к востоку от Шумера, так как в поэме неоднократно упоминается, что гонец Энмеркара по пути в Аратту должен был перевалить высокие горы, а главное, пройти через города Элама — Сузы и Аншан. [21]

Это указание находит своё чёткое подтверждение в другой шумерийской поэме, в которой герой Лугальбанда по дороге в Аратту пересекает горы и проходит Аншан с одного конца в другой. [22] Но дальше мнения расходятся. Одни авторы условно помещают страну Аратту в горах Южного Ирана, в современном Луристане, [23] другие — в Центральном Иране, [24] третьи — в горах восточнее Элама. [25]

Не отвергая всех этих предположений, представляется возможным локализовать эту горную страну в Северном Афганистане, в районе современного Бадахшана. [26] В самом деле, если сопоставить такие выражения, как «куски лазурита», «лазурит, извлечённый из скал», «лазурит у его месторождений», то станет очевидным, что речь идёт об области, уже в то время славившейся разработкой лазуритовых копей. Больше того, судя по тексту поэмы, создаётся впечатление, что ещё пять тысяч лет назад это было основное месторождение лазурита на Древнем Востоке. Таким образом, древнейшие письменные сведения вполне согласуются с современными минералогическими данными о Бадахшане, как о единственном известном до сих пор лазуритовом источнике. Правда, шумерийские тексты рисуют нам чрезвычайно развитое общественное устройство жителей Аратты, что вряд ли может быть буквально приложимо к горным племенам. Однако не исключено, что шумерийские авторы механически перенесли на далёкий им

народ ту социально-политическую номенклатуру, которая существовала в самом Шумере.

К сожалению, первобытные памятники Северного Афганистана пока мало изучены археологами, но ряд косвенных данных свидетельствует о его заселении в IV-III тысячелетиях до н.э. [27] Правда, древние поселения, расположенные в горах или в непосредственной близости от них, в результате интенсивных процессов дефляции сохранились гораздо хуже, чем памятники долин и равнин, и намного труднее поддаются выявлению. Но, где бы ни локализовать страну Аратту, важен факт существования горных племён. Учитывая вышеприведённые данные шумерийских табличек, мы вправе ставить вопрос о наличии горных племён, хозяйство которых базировалось не столько на земледелии, сколько на скотоводстве и добыче благородных металлов, поделочных минералов и строительных материалов. В самом деле, поэма «Энмеркар и верховный жрец Аратты» вполне определённо свидетельствует о существовании на Древнем Востоке горных племён, терпевших недостаток в сельскохозяйственных продуктах, но имевших в родных горах достаточно всевозможных минералов и редких металлов. Всего этого лишены были жители равнин, в частности Месопотамии, так что между этими племенами существовал регулярный обмен (чему по существу и посвящена вся упомянутая поэма). [28]

Каким же образом могла идти предполагаемая торговля лазуритом между североафганскими племенами и жителями плодородных равнин Древнего Востока? Скорее всего эти связи носили опосредствованный характер. Многоступенчатые обменные торговые пути с далёкой Месопотамией могли идти через районы, расположенные к юго-востоку от Гиндукуша, Белуджистана и Сеистана, и вдоль побережья Персидского залива, достигая Шумера. Почти на всем этом пути тянется цепочка небольших древнеземледельческих поселений, [29] которые могли служить промежуточными звеньями в предполагаемом торговом лазуритовом пути. Отсюда, из Месопотамии, лазурит мог попадать в Сирию и Египет, что благодаря наличию густонаселенных посёлков и городов на всём этом пути не представляло особых трудностей.

Из клинописных документов известна чрезвычайно широкая, налаженная торговля, которая существовала в Месопотамии во II тысячелетии до н.э. Особенно важно для нас упоминание лазурита в табличках, найденных в Уре. [30] В Анатолию лазурит мог попадать из Месопотамии, так как известно, что Северная Сирия и Северная Месопотамия имели тесные торговые связи с Анатолией в начале II тысячелетия до н.э. Документально установленный факт существования в Анатолии, в Канише (Куль-тепе) международного торгового объединения [31] может свидетельствовать о традиционных торговых путях между этими странами и в более древнее время. О направлении лазуритового пути в Иран можно судить по поселению Мундигак, расположенному в Южном Афганистане (где лазуритовые бусы

наиболее обильны среди других украшений), которое, по материалам раскопок, обнаруживает несомненные связи с иранскими памятниками, особенно Гиссаром. [32]

Однако наряду с этим направлением есть все основания допускать наличие и другого, более короткого пути, когда бадахшанский лазурит мог попадать сюда вдоль предгорий, через районы иранского Хорасана.

Относительная территориальная близость, а главное, культурно-историческая общность, намечающаяся в период культуры Амри и увеличивающаяся в хараппское время, позволяют решить вопрос о путях проникновения лазурита в Пакистан, Белуджистан и долину Инда. Территория Южного Туркменистана отделена от Афганистана труднопроходимыми горами, так что наиболее удобный перевалочный путь проходит через долину р. Герируд (в пределах СССР — р. Теджен). Не исключено, что это был один из основных путей, по которому лазурит попадал в Среднюю Азию. Торговые связи издревле существовали между Месопотамией и такими отдалёнными странами, как Египет [33] и особенно Индия. [34] Открытие древнего морского порта в Лотхале свидетельствует не только о сухопутных, но и об оживлённых морских связях. [35]

Как можно судить по другой шумерийской поэме, между Месопотамией и Араттой существовали и водные пути сообщения. В тексте этой поэмы, к сожалению, полностью ещё неизданной, вновь повествуется о споре между Уруком и Араттой, однако теперь уже инициатором ссоры выступает правитель Аратты. [36] Народ Аратты отказывается поддержать притязания своего правителя против Урука и лишь жрец Аратты Машмаш обещает своё содействие. В своей речи он хвастается перейти «реку Урук» (т.е. Евфрат), покорить все страны «от моря до гор» (всю Месопотамию) и вернуться в Аратту с тяжелогруженными лодками. [37]

Таким образом, археологические и исторические данные свидетельствуют о довольно оживлённых сухопутных и водных связях между Месопотамией и Араттой. [38]

Если обратиться к карте, то нетрудно заметить, что Бадахшан связывается густой сетью речных систем с другими странами Востока. Достаточно указать, что со стороны Афганистана в Аму-Дарью впадают реки Кокча (в Бадахшане), Кундуз, Балх. Крупнейшая р. Гильменд у своих истоков практически соприкасается с бассейном р. Инда и теряется в Сеистане: р. Кабул начинается от южных склонов Гиндукуша, проходит через ряд горных ущелий и выходит в Пешаверскую долину в Пакистане, где также впадает в Инд. Не являлась ли эта водная магистраль одним из путей, по которому лазурит спускался в устье и через Персидский залив попадал в Шумер?

Реки Аму-Дарья, Мургаб и Герируд (Теджен) связывают Северный Афганистан с древними среднеазиатскими областями. Очевидно, предпо-

лагаемая торговля лазуритом частично сушей, частично водными путями проходила через многие, порой отдаленные страны Древнего Востока. Что касается путей проникновения лазурита на поселения Южного Туркменистана, то находки лазуритовых украшений в геоксюрском оазисе энеолитических поселений, [39] в дельте древней р. Теджен, лишний раз указывают на Герируд-Теджен как главный путь лазуритового обмена в страны древнеземледельческого мира. Фактическое подтверждение этому дают и специальные определения лазуритовых украшений с геоксюрских поселений, которые оказались изготовленными именно из бадахшанского лазурита. [40]

Из древнеземледельческих оазисов на рубеже III-II тысячелетия до н.э. лазурит довольно широко распространяется ещё дальше на север, о чём красноречиво свидетельствуют находки лазуритовых украшений в низовьях Заравшана (Заман-баба). [41]

Резюмируя всё вышеизложенное, мы вправе ставить вопрос о существовании на Древнем Востоке горных племен, специализировавшихся на добыче лазуритовых минералов начиная уже с IV тысячелетия до н.э. Одно из наиболее крупных лазуритовых месторождений (а скорее единственное) располагалось на севере Афганистана, в районе Бадахшана, откуда это сырьё распространялось опосредствованным путём (частью сушей, частью по воде) по другим странам Древнего Востока. Племена, занимавшиеся добычей лазурита, в порядке меновой торговли обменивали благородные металлы, поделочные камни и строительные материалы на сельскохозяйственные продукты. В результате этих экономических связей происходило взаимопроникновение культурных движений: часть горных племён спускалась в предгорья и переходила к земледельческому способу хозяйства. В свою очередь население равнин могло заимствовать от горных племён определённые технические достижения, как, Например, навыки в обработке металлов и т.д. В III тысячелетии до н.э. объём лазуритовой торговли настолько возрос, что часть земледельческих племён основывает новые поселения (Мундигак и др.) или даже силой занимает старые поселения (Сиалк), лежавшие на основных магистралях лазуритовой торговли.

[1] R. Pumpelly. Exploration in Turkestan. Washington, 1908, p. 158; В.М. Массон. Памятники развитого энеолита юго-западной Туркмении. САИ, Б3-8, 1962, стр. 22.

[2] R. Chirshman. Iran from the earliest Times to the Islamisc Conquest. London, 1961, p. 41.

[3] Г. Чайлд. Древнейший Восток в свете новых раскопок. М., 1956, стр. 295.

[4] Там же, стр. 216.

[5] A.L. Perkins. The Comparative Archeology of Early Mesopotamia. Chicago, 1957, p. 146, 147.

[6] Г. Чайлд. Указ.соч., стр. 185.

[7] Э. Маккей. Древнейшая культура долины Инда. М., 1951, стр. 86; W. Fairservis. Excavations in the Quetta Valley. New York, 1956, p. 230. Следует учитывать, что более древние слои в долине Инда находятся ниже уровня подпочвенных вод и плохо изучены; теоретически можно допускать в них наличие лазуритовых изделий.

[8] J.M. Casal. Fouilles de Mundigak. VI. MDAFA, t. XVII. Paris, 1961, p. 240.

[9] Единичные лазуритовые бусы известны в первом додинастическом периоде. X.А. Кинк. Египет до Фараонов. М., 1964, стр. 116. В древнеегипетских надписях лазурит неоднократно упоминается начиная с XII династии (А. Лукас. Материалы и ремесленные производства Древнего Египта. М., 1958, стр. 601).

[10] I. Melaart. Anatolia, с. 4000-2300 b.с. Cambridge, 1965 р. 26, 32. В хеттских документах упоминается лазурит, который добывался в горах Тагнияра (см.: Э.М. Менабде. Хеттское общество. Тбилиси, 1965, стр. 61).

[11] А.А. Иессен. К хронологии «Больших кубанских курганов». СА, 1950, XII, стр. 177; Г.Г. Лемлейн. Техника сверления каменных бус из раскопок на Кавказе. КСИИМК, вып. XVIII, 1947, стр. 25.

[12] А.Е. Ферсман. Очерки по истории камня, т. I. M., 1954, стр. 270.

[13] А.А. Семёнов. Из области воззрений мусульман Средней Азии и Южной Азии на качество и значение некоторых благородных камней и минералов. «Мир Ислама». 1912, т. I, №3,стр. 311.

[14] А.Е. Ферсман. Драгоценные и цветные камни России. Пг., 1922, стр. 171. Теоретически допускается наличие лазуритовых месторождений в Белуджистане и в районе Кандагара, в Афганистане (там же, стр. 171), однако практических доказательств этому до сих пор нет.

[15] А.Е. Ферсман. Очерки по истории камня, т. 1, стр. 172.

[16] А.Е. Ферсман. Драгоценные и цветные камни России, стр. 172.

[17] Марко Поло. Путешествие. СПб., 1902, ст. 64. Более подробно об этом см.: А.Е. Ферсман. Очерки по истории камня, т. I, стр. 267-273; А. Фалькерзам. Лазоревый камень и его применение в искусстве. «Старые годы», 1913, май, стр. 24.

[18] И.М. Дьяконов. Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту. ВДИ, 1951, №2, стр. 355, 356. И.М. Дьяконов первый сопоставил эти данные с лазуритовыми месторождениями Бадахшана, что представляется вполне оправданным.

[19] S.N. Kramer. Enmerkar and the Lord of Aratta. Philadelphia, 1952; И.Т. Канева. Шумерийский героический эпос. ВДИ. 1964, №4.

[20] И.Т. Канева. Указ.соч., ВДИ, 1964, №3, стр. 247.

[21] Там же.

[22] S.N. Kramer. From the Tablets of Sumer. Philadelphia, 1956, p. 236.

[23] S.N. Kramer. Enmerkar aud the Lord of Aratta, p. 1.

[24] В.М. Массон, В.А. Ромодин. История Афганистана. М., 1964, стр. 35.

[25] И.Т. Канева. Указ. соч. ВДИ, 1964, №3, стр. 247.

[26] По существу такое отождествление, хотя и в очень осторожной форме, впервые было высказано С.М. Бациевой (см.: С.М. Бациева. Рец. на кн.: S.N. Kramer. From the Tablets of Sumer. ВДИ, 1958, №2, стр 209).

[27] В.М. Массон, В.А. Ромодин. Указ. соч., стр. 34; В.М. Массон. Древнейший Афганистан. СА, 1962, №2, стр. 354-356. Укажем, что до настоящего времени, как, видимо, и в древности, горные районы Бадахшана были густо населены земледельцами и скотоводами.

[28] Любопытно отметить, что правитель Аратты, готовый уступить притязаниям Энмеркара, вновь вступает в спор, получив от Шумерийского бога дождя дикорастущую пшеницу и бобы. Нет ли здесь указания на то, что, овладев техникой земледелия, горные жители уже не находились в такой зависимости от земледельцев равнин, как раньше?

[29] См.: A. Stein. Innermost Asia, vol. I-II. Oxford, 1928; W. Fairservis. Archaeologica Studies in the Seistun Basin of South-Western Afganistan and Eastern Iran. New York, 1961.

[30] W.F. Leemans. Foreign Trade in Old Babylonian Period. Leiden, 1960, p. 18.

[31] H.Б. Янковская. Международное торговое объединение Каниша. ВДИ, 1965, №3, стр. 192. В касситский период цари Вавилона, Ассирии и Месопотамии посылали царю Египта в большом количестве лазурит (см.: W.F. Leemans. Указ.соч., стр. 124).

[32] I.М. Сasal. Указ. соч., стр. 103, 106-108, 240. Существует предположение, что поселение Мундигак, возможно, возникло именно в связи с лазуритовым обменом (В.М. Массон. Рец. на кн.: I.M. Casal. Fouilles de Mundigak. СА, 1964, №4, стр. 241).

[33] Н. Frankfort. Cylinder Seals. London, 1939, p. 197, 293; Г. Чайлд. Указ.соч., стр. 131, 132.

[34] Э. Маккей. Указ.соч., стр. 131, 132.

[35] S.R. Rао. Shipping and Maritime Trade of the Indus People. «Expedition», vol. 7, №3. 1965, p. 30, 36.

[36] S.N. Kramer. From the Tablets of Sumer, p. 231-233.

[37] С. Крамер специально подчёркивает термин «лодки» (см.: S.N. Kramer. From the Tablets of Sumer, p. 232).

[38] И.Т. Канева (Указ.соч. ВДИ, 1964, №3, стр. 248) делает даже вывод о морском пути, что впредь до опубликования всей поэмы представляется преждевременным. С.М. Бациева формулирует этот вопрос более осторожно: «...Между Уруком и Араттой было, возможно, сообщение на лодках» (см.: С.М. Бациева. Указ.соч., стр. 208).

[39] В.И. Сарианиди. Памятники позднего энеолита Юго-Восточной Туркмении. САИ, Б3-8, 1965, стр. 39.

[40] Определения любезно сделаны сотрудниками Минералогического музея АН СССР Ю.А. Орловым и В.В. Якубовой.

[41] Я. Гулямов, У. Исламов, А.А. Аскаров. Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Заравшана. Ташкент, 1966, стр. 156. Единичные лазуритовые бусы отмечены здесь ещё раньше, на рубеже IV-III тысячелетия до н.э. (Я. Гулямов и др. Указ.соч., стр. 63).

В.И. Сарианиди

В.И. Сарианиди