Д.С. РаевскийИз области скифской космологии(Опыт семантической интерпретации пекторали из Толстой Могилы).// ВДИ. 1978. №3. С. 115-134.

Золотая пектораль, найденная Б.Н. Мозолевским в 1971 г. в скифском кургане Толстая Могила, [1] сразу же по праву заняла одно из ведущих мест среди всемирно известных памятников греко-скифской торевтики и вполне заслужила название «гени-

Рис. 1. Пектораль из Толстой Могилы. Схематическая прорисовка.

ального произведения» (рис. 1). [2] Однако значение пекторали не исчерпывается её художественными достоинствами. Не менее существенно содержание украшающих пектораль композиций, так как это ценнейший источник для постижения мировоззрения народа, памятником культуры которого пектораль является. Этой стороне изучения скифских древностей в последние годы по праву уделяется всё больше внимания. [3] В этом аспекте пектораль заслуживает специального анализа поскольку, как справедливо отметил Б.Н. Мозолевский, [4] по количеству образов она не имеет себе равных среди скифских древностей, а следовательно, объём представленной здесь «мифологической информации» является беспрецедентным. Расшифровка этого уникального по объёму из дошедших до нас скифских мифологических текстов, естественно, имела бы большое значение для изучения скифской культуры.

Вопрос об интерпретации изображения на пекторали уже затрагивался некоторыми авторами. Так, В.Н. Даниленко в работе, опубликованной пока, к сожалению, только в виде тезисов, [5] трактует его как сложную композицию из трёх фризов, нижний из которых содержит «зооморфизированные сцены борьбы стихий», средний — «фантастическое древо жизни с волшебными птицами», а верхний — «фриз пастушеского благоденствия и умиротворённости». Люди, изображённые в верхнем поясе, по В.Н. Даниленко, представляют различные скифские племена: слева от зрителя, судя по наличию у них повязок-диадем, помещены скифы царские, справа — скифы-кочевники. Содержание центральной сцены, воплощающей смысл всей композиции, — передача «волшебной рубахи-панциря, изготовленной из бараньего руна < … > левому царственному персонажу, возможно, Атею». Два обстоятельства заставляют меня не согласиться с этим толкованием. Во-первых, в ряде пунктов оно опирается на неточную или произвольную трактовку деталей изображения. Так, содержанием центральной сцены, без сомнения, является не передача, а совместное шитьё одежды из руна, [6] причём в ней нет никаких признаков панциря; повязка на голове левого персонажа центральной группы не имеет ничего общего с теми узкими ремешками, иногда чем-то украшенными (скорее всего, нашивными бляшками), которыми повязаны волосы некоторых героев на изделиях торевтики, например на кульобской вазе, и которые традиционно толкуются как символ царского достоинства; [7] к тому же нет никаких оснований утверждать, что подобные диадемы носили не только скифские цари, но все скифы царские.

Однако наиболее существенно второе обстоятельство. Толкование В.Н. Даниленко предполагает, что в композиции пекторали сочетаются совершенно разнородные по характеру и природе образы и представления: мифологическое («зооморфизированные» образы стихий, древо жизни) и сказочное («волшебная рубаха-панцирь») соседствует здесь с отражением конкретных исторических отношений между различными скифскими племенами и даже с изображением реального исторического лица — царя Атея. При этом характер и причины объединения всего этого разнохарактерного материала в рамках одного текста остаются совершенно необъяснёнными. Известно, что архаическому мировоззрению присущ синкретизм, но синкретизм не тождествен эклектизму, а толкование пекторали В.Н. Даниленко представляется именно эклектичным.

На чём может основываться толкование пекторали? При интерпретации содержания скифских памятников наиболее доступным и эффективным является путь от сюжета, поиски прямого соответствия между действием персонажей изображения и содержанием известного по другим источникам повествования. [8] В случае с пекторалью однако, этот путь оказывается недоступным, во всяком случае, на данном этапе. Как в античных источниках, содержащих фрагменты скифской мифологии, так и среди мифов и сказаний других индо-иранских народов, привлечение которых в данной связи вполне оправдано, мне не удалось найти никаких мотивов, перекликающихся с содержанием верхнего фриза пекторали, позволяющим предполагать какой-либо сюжет. Это заставляет при интерпретации семантики пекторали идти от структуры памятника, т.е. анализировать всю совокупность представленных мотивов и отношений между ними. Такая интерпретация должна каждый из входящих в декор пекторали образов рассматривать с трёх точек зрения: что он означает, почему он включён в данную композицию, почему он помещён именно в данном месте композиции. Естественно, чем большее число мотивов, рассмотренных под таким углом, будет учтено, тем более надёжной будет интерпретация.

Нетрудно заметить, что предлагаемый метод толкования пекторали исходит из полного отрицания вероятности того, что её декор представляет случайное сочетание произвольно выбранных мотивов. Более того, представляется совершенно исключённым случайный характер хотя бы одного из представленных здесь образов. В этом памятнике практически всё является значимым и все элементы взаимосвязаны между собой. Для подтверждения правильности такого подхода особенно существенны специально подчёркиваемые ниже случаи, когда привлекаемый в ходе интерпретации материал позволяет объяснить не отдельные представленные на пекторали мотивы, а определённые их сочетания, или хотя бы подтверждает постоянный, неслучайный характер таких сочетаний, т.е. выясняется, что эти элементы представляют стабильную систему, выступающую в качестве подсистемы по отношению к макросистеме — композиции пекторали в целом.

Первый случай такого совпадения выявляется, как только мы начинаем анализ памятника и останавливаемся на том факте, что речь идёт именно о пекторали. В скифской культуре и в Причерноморье в целом пекторали встречаются крайне редко. Уже отмечалась определённая близость пекторали из Толстой Могилы и из одного из погребений таманского кургана Большая Близница, хотя последняя значительно уступает первой по художественным достоинствам. [9] Их объединяет прежде всего близость художественного решения — ажурная композиция из рельефных фигур, размещённых между перевитыми шнурами, сходящиеся концы которых оформлены в виде львиных голов. Для нас, однако, важнее совпадение представленных на обеих пекторалях образов. Пасущиеся козы и овцы на ожерелье из Большой Близницы прямо соответствуют верхнему фризу рассматриваемого памятника, а замыкающие с обоих концов таманскую пектораль фигурки собак, преследующих зайца, находят аналогии в подобном же мотиве нижнего фриза пекторали из Толстой Могилы. [10] Собственно в Северном Причерноморье находки пекторалей этими двумя случаями ограничиваются. Однако поскольку объектом нашего анализа является скифский памятник, нельзя пройти мимо пекторалей, входящих в состав знаменитого комплекса из Зивийе, [11] особенно в свете предположения, что пекторали вообще были характерным элементом урартского убора и именно оттуда были заимствованы скифами. [12] Весьма существенно, что в числе образов, представленных на сегментовидной пекторали из Зивийе мы тоже находим изображение зайцев, причём они также располагаются ближе к краям композиции. Такое охранение на протяжении двух с половиной веков схемы построения композиции пекторали бесспорно свидетельствует о том, что она являлась выражением какой-то продолжавшей жить концепции. О других совпадениях в построении названных пекторалей речь пойдёт ниже.

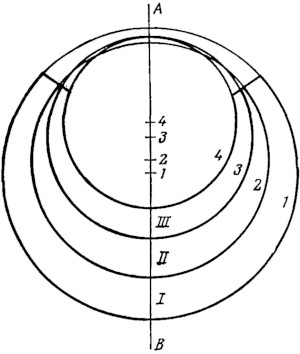

Поскольку наше толкование исходит из структуры памятника, остановимся на принципах построения композиции, украшающей пектораль (см. рис. 2). По внешнему контуру пектораль фактически представляет почти правильный круг. Ряд размещённых друг в друге эксцентрических окружностей из плетёного шнура (1-4), центры которых размещены по одной линии (AB), делит всю поверхность пекторали на три серповидные фигуры (I-III), в поле которых размещены три пояса (фриза, регистра) изображений. Линия AB, на которой находятся центры этих окружностей, является осью, относительно которой изображения каждого пояса в основном симметричны с

Рис. 2. Схема построения пекторали.

точки зрения содержания. В нижнем поясе нарушение симметрии проявляется лишь в том, что в левой части объектом терзания в одной из групп является олень, тогда как в соответствующей ей правой группе — кабан. Сложнее выражена симметрия в верхнем поясе. Обе части композиции включают тот же набор животных в той же последовательности и в сходных ситуациях — это кормление детёнышей (доение овцы в определённом аспекте можно рассматривать как синоним кормления) или отдых после него. Эти ситуации даны в строгом чередовании, но обе части композиции как бы «сдвинуты по фазе» относительно друг друга, так как чередование начинается с антитетических ситуаций: справа лошадь кормит жеребёнка, корова с телёнком отдыхают, овцу доят, тогда как слева лошадь с жеребёнком отдыхают, корова кормит телёнка, овцу уже подоили. Композиция среднего пояса строго симметрична по набору образов (одна птица в центре и по две с каждой стороны), слегка различно лишь их размещение.

Если «горизонтальная» структура памятника не обнаруживает существенного различия правой и левой частей, то «вертикальное» его строение рисует совершенно иную картину. Так, верхний и нижний фризы включают группы людей и животных, объединённых каким-то действием, и потому имеют в известной мере повествовательный характер, тогда как средний с пятью птицами, размещёнными на причудливо изгибающихся побегах аканфа, по преимуществу орнаментален.

Верхний и нижний фризы также существенно разнятся между собой. Прежде всего показательно само именование одного из них верхним, а другого нижним, продиктованное композиционным решением размещённого в них изображения: фигуры обоих регистров одинаково ориентированы на плоскости пекторали по оси «верх — низ». [13] В то же время, если рассматривать самую пектораль как круг, то нижний регистр является внешним по отношению к верхнему. Пространственное отношение между этими двумя регистрами можно поэтому рассматривать одновременно как реализацию оппозиций «верх — низ» и «внутреннее — внешнее» (resp. «центральное — периферическое»). Различаются два эти регистра и с точки зрения содержания. Так, люди присутствуют лишь в верхнем фризе. Здесь же бесспорно преобладают домашние животные (кроме замыкающих композицию с обеих сторон уток). Внизу же представлены преимущественно дикие животные, чуждые хозяйственной деятельности человека: львы, олень, кабан, заяц, кузнечики. Исключение в нижнем регистре составляют лишь терзаемые лошади и преследующие зайцев собаки. Существенным представляется и то, что в верхнем фризе мы видим лишь сугубо реальных животных, с которыми человек сталкивается в повседневности, тогда как в нижнюю композицию включены и фантастические создания — грифоны. [14] Наконец, наиболее существенным с точки зрения содержания противопоставлением верхнего и нижнего фризов является то, что в нижнем фризе бесспорно преобладают мотивы, свяазанные[связанные] со смертью — шире всего здесь представлены сцены терзания, и по смыслу к ним примыкает мотив преследования зайца собакой; в верхнем же регистре большинство животных изображены с детёнышами (как уже отмечалось, сцена доения овцы также связана с идеей плодоносящей функции животного), т.е. здесь подчёркнут мотив жизни, рождения. На это различие обратили внимание все исследователи, писавшие о пекторали, но мы видим теперь, что оно не единственное, что два «повествовательных» фриза противопоставлены по целому ряду аспектов и что вся композиция пекторали может рассматриваться как реализация следующих оппозиций:

1. Верх — низ 2. Внутреннее — внешнее (resp. центр — периферия) 3. Человеческое — чуждое человеку 4. Домашнее — дикое (resp. освоенное — неосвоенное) 5. Реальное — фантастическое 6. Жизнь (рождение) — смерть

Эти противопоставления составляют, по существу, две группы: одна отражает различия между регистрами пекторали с точки зрения содержания размещённого в них изображения (случаи 3-6), вторая — с точки зрения их взаиморасположения в пространстве (1, 2). В совокупности же все они могут рассматриваться как воплощающие свойственные весьма широкому кругу древних народов представления о строении космоса, который мыслился как состоящий из противопоставленных друг другу «этого мира» и «мира иного».

С точки зрения содержания происходящего в нём, т.е. в аспекте, соответствующем первой группе противопоставлений, «этот» мир характеризуется как зона обитания людей и вполне реальных, знакомых человеку по повседневности существ, как мир живых, тогда как «тот», потусторонний мир чужд человеку, населён фантастическими, зачастую враждебными ему существами, и в то же время является обителью смерти. Эти представления соответствуют третьей, пятой и шестой из приведённых выше оппозиций, характеризующих два регистра пекторали. Противопоставление мира людей иному миру включает также осознание первого как упорядоченного, организованного и освоенного, в то время как его противочлен — зона хаоса, лежащего вне мира людей, неосвоенное пространство (см. оппозицию 4). В конечном счёте это противопоставление есть выражение ключевой для архаического понимания космического и социального порядка оппозиции природы и культуры. Таким образом, все рассмотренные нами характеристики, противопоставляющие два повествовательных фриза пекторали, позволяют видеть в её композиции выражение древних космологических представлений. [15]

Трактовка эта получает подтверждение при обращении ко второй группе противопоставлений, отражающей пространственные отношения между фризами. Дело в том, что охарактеризованные элементы дихотомичного космоса чётко локализуются в пространстве, им приписывается стабильное взаиморасположение как в горизонтальной так и в вертикальной системе координат.

В вертикальной модели мир людей естественно помещается в наземном пространстве, тогда как обитель смерти, как правило, локализуется в подземном царстве, т.е. отношение между двумя рассматриваемыми мирами может быть выражено посредством оппозиции верх/низ (случай 1 нашей системы противопоставлений). Наличие у скифов представления о существовании хтонического подземного мира, противопоставляемого миру людей, находит подтверждение в сохранившихся фрагментах скифской мифологии. [16] После серии работ В.Н. Топорова не приходится доказывать, что архаические мифологические представления о вертикальной структуре мироздания чаще всего находили выражение в концепции мирового дерева которое представляет «образ некоей универсальной концепции, определявшей в течение долгого времени модель мира человеческих коллективов Старого и Нового Света». [17]

Обсуждение данной работы в научной аудитории Москвы и особенно Ленинграда убедило автора в том, что, несмотря на многочисленность опубликованных в последние годы исследований, посвящённых этой концепции, её понимание в ряде случаев сопряжено с определёнными недоразумениями, вызванными, в частности, её условным наименованием. Это заставляет кратко сформулировать, что понимается здесь под концепцией мирового дерева и какие её аспекты имеют отношение к нашей теме. В основе этой концепции лежит система ориентации человека в пространстве — членение его на «то, что подо мной», «тот уровень, на котором нахожусь я» и «то, что надо мной». Абсолютизация и автономизация этого членения превращает эту структуру из чисто пространственной в космологическую, отражающую представление о строении мироздания. При этом каждый из элементов этой трихотомичной системы приобретает свои качественные и функционально-мифологические характеристики. Верхний мир — небо — мыслится как благой, светлый, обитель богов; средний — как зона обитания людей; нижний — как хтонический, обитель мрака и смерти. Как и любая система, созданная мифологическим мышлением, эта космологическая система является не чистой абстракцией, а находит выражение в предметных образах. Применительно к данной космологической системе роль такого образа выполняют предметы, в восприятии которых доминирует идея вертикали. Чаще всего в этом качестве выступает образ дерева, который в силу самой присущей ему морфологической трёхчленности (крона, ствол, корни) легче всего соотносится с охарактеризованной трихотомической космологической схемой и потому является наиболее адекватным зрительным выражением концепции. Это обстоятельство и породило само её название, однако следует подчеркнуть сугубо условный его характер, поскольку в роли эквивалента мирового дерева зачастую выступают и иные вертикальные образы: космический столп, мировая гора и т.п. Поэтому концепция мирового дерева и образ священного дерева в искусстве древности суть совершенно различные явления, смешение которых порождает существенные недоразумения.

Итак, согласно концепции мирового дерева, вселенная представляет ряд расположенных друг под другом «миров», и вертикальный предмет, связующий эти миры, может трактоваться как символ стабильного космического порядка. Как отмечает В.Н. Топоров, эта концепция «оставила по себе следы в религиозных и космологических представлениях, отражённых в текстах разного рода, в изобразительном искусстве, архитектуре, планировке поселений, в хореографии, ритуале, играх, в социальных структурах, в словесных поэтических образах и языке». [18] При этом способы воплощения этой концепции в изобразительном искусстве могут быть различны: от изображения самого дерева [19] до воплощения тех или иных атрибутов, устойчиво ассоциировавшихся с различными его частями, или ещё более опосредованных символов, по замечанию В.Н. Топорова, «относящихся, строго говоря, уже к интерпретации мирового дерева». [20] В композиции пекторали имеется целый ряд элементов, позволяющих трактовать её именно как воплощение концепции мирового дерева, выраженной разными средствами.

Как символ мирового дерева следует, видимо, рассматривать прежде всего растительный побег, заполняющий поле среднего регистра пекторали. [21] Его место в композиции, позволяющее трактовать его как элемент, связывающий верхний и нижний фризы, вполне соответствует такому толкованию. Существенны в этом плане и симметрично размещённые на ветвях побега птицы, некоторые из которых изображены клюющими ветви, а некоторые — нет: это традиционный образ, связанный с символикой мирового дерева, [22] о чём уже писалось в связи с толкованием скифских древностей. [23] Представленный на пекторали побег изображает, видимо, аканф — растение, в ряде случаев явно символизирующее мировое древо. [24]

Если средний фриз можно трактовать как изображение мирового дерева (хотя и в известной степени символическое), то некоторые другие элементы декора пекторали должны, видимо, быть трактованы как атрибуты его частей (второй из указанных способов изобразительного воплощения данной концепции). Поскольку в образе мирового дерева выражается принцип вертикальной организации пространства, именно на вертикальной оси композиции пекторали [25] наиболее вероятна находка подобных символических атрибутов. [26] Здесь прежде всего обращает на себя внимание висящий лук в центре композиции верхнего регистра. В мировом искусстве, и в частности в искусстве Северного Причерноморья и Евразийского степного пояса, очень част мотив лука, висящего в ветвях дерева, которое но ряду признаков может быть интерпретировано именно как мировое дерево, [27] поэтому он может трактоваться как атрибут) и знак верхней части мирового дерева, сохраняющий это значение даже при изолированном воплощении. [28] Висящий лук, помещённый в верхней части вертикальной оси композиции, может поэтому трактоваться как знак верхней части мирового дерева. [29]

Вторым атрибутом, представляющим интерес в рассматриваемом аспекте, является одежда из руна. Семантика этого мотива подробно будет рассмотрена ниже. Сейчас же для нас существенно, что эта одежда помещена тоже на оси композиции, непосредственно под луком. Мотив руна, висящего на дереве, зафиксирован в разное время у различных индоевропейских народов. Так, в хеттских ритуалах, связанных с почитанием бога Телепинуса, фигурирует овечья шкура, свешивающаяся с дерева. [30] Следует вспомнить и греческий миф о золотом руне, которое после принесения самого барана в жертву вешается на дереве, корни которого стережёт дракон. Последнее обстоятельство ясно указывает, что речь здесь идёт именно о мировом дереве, неотъемлемым атрибутом нижней части которого является змей. Наконец, в некоторых областных русских наречиях кора дерева и шкура животного обозначаются одним и тем же термином, что ещё А.Н. Афанасьев поставил в связь с культом мирового дерева. [31] Поэтому руно и одежда из него может трактоваться как атрибут средней части мирового дерева.

Итак, анализ как композиции пекторали в целом, так и атрибутов, размещённых на её вертикальной оси, позволяет рассматривать её построение как основанное на представлении о вертикальной структуре мира, выраженном посредством образа мирового дерева. Выше мы видели, однако, что взаиморасположение двух повествовательных фризов пекторали характеризуется не только отношением верх/низ, но и внутреннее/внешнее. Последнее отношение не менее существенно для интерпретации семантики композиции, так как тоже характеризует взаимосвязь между «этим» и «иным» мирами в космологической модели, но не вертикальной, как в случае с мировым деревом, а горизонтальной. Так, в древнеиндийской космологии, зафиксированной различными источниками, но наиболее полное выражение нашедшей в джайнизме, мир трактуется как гигантский диск, представляющий целую систему концентрических континентов, обтекаемых океанами, причём жизнь людей, животных и растений процветает лишь в центре этого диска — на круглом омываемом океаном континенте Джамбудвипа. [32] Подобные представления находят выражение и в космологии других индоевропейских народов, в частности в скандинавской «эддической» мифологии, для которой характерно «противопоставление обитаемой людьми средней огороженной части земли (Мидгард) тому, что находится за пределами, вне, снаружи этой ограды (Утгард), в сфере враждебной и культурно неосвоенной. Оппозиция Мидгард — Утгард есть несомненно реализация элементарного семантического противопоставления «своего» и «чужого», а в неявной форме также упорядоченного и неупорядоченного (в терминах К. Леви-Стросса — «культуры» и «природы»), города и пустыни (аналогично: «дом» — «лес»), центра и периферии, близкого и далёкого». [33] Не приходится доказывать близость этой системы и композиции пекторали. Скандинавский материал представляет для нас особый интерес, так как в нём, как показало недавнее исследование Е.М. Мелетинского, нашло яркое выражение сочетание в единой космологической модели двух пространственных «подсистем»: вертикальной, основанной на образе мирового дерева, и горизонтальной, только что охарактеризованной. Как отмечает Е.М. Мелетинский, «вертикальная модель соотносится с горизонтальной через ряд отождествлений, которые в сущности являются трансформациями». [34] Совершенно аналогичная ситуация наблюдается и в нашем случае, когда один и тот же пояс изображения может быть охарактеризован одновременно как «верхний» и «внутренний» (или, соответственно, «нижний» и «внешний»), т.е. когда верх отождествляется с центром, а низ с периферией, когда две модели — горизонтальная и вертикальная — совмещаются на одной плоскости. [35]

Итак, анализ структуры композиции пекторали позволяет полагать, что в ней нашли выражение свойственные древним индоевропейским народам представления о горизонтальном и вертикальном строении мира. Посмотрим, как согласуются с этим толкованием входящие в состав композиции конкретные образы.

Начнём с нижнего регистра. Как уже отмечалось, в нём преобладают мотивы, связанные с темой смерти, прежде всего так называемые сцены терзания. Мотив этот широко представлен в искусстве степного пояса Евразии, в частности на греко-скифских памятниках Северного Причерноморья. Семантика его не получила ещё среди исследователей общепринятого толкования. [36] В последнее время большое внимание этому вопросу уделила Е.Е. Кузьмина. При толковании семантики этого мотива она исходит из того, что «в мифологии ираноязычных народов основой миропорядка была циклическая смена противоположных явлений в природе: дня и ночи, лета и зимы, жизни и смерти — диалектическая борьба и возрождение через уничтожение» [37] (курсив мой. — Д.Р.), причём подмена микрокосма и макрокосма приводила к тому, что «акт космогонического творения и возрождения мира мог восприниматься как акт смерти и возрождения отдельного индивида» (там же) и соответственно наоборот. Иными словами, гибель объектов терзания в рассматриваемых композициях есть, если следовать предлагаемому Е.Е. Кузьминой толкованию, необходимое условие для постоянного возрождения мира, для вновь и вновь повторяющегося его обновления. Уже отмеченный принцип построения пекторали, где темы смерти (терзание) и рождения, отражённые в двух регистрах, композиционно противопоставлены и в то же время как бы взаимообусловленны, является, на мой взгляд, лучшим подтверждением такой интерпретации мотива терзания. Животные, терзаемые в нижнем регистре пекторали, погибают во имя того, чтобы произошёл акт рождения, воплощённый в образах верхнего регистра. Подобное осознание диалектического единства жизни и смерти вообще чрезвычайно характерно для архаического мировоззрения. Как писал М.М. Бахтин, «смерть здесь входит в целое жизни как её необходимый момент, как условие её постоянного обновления и омоложения. Смерть здесь всегда соотнесена с рождением, могила — с рождающим лоном земли. Рождение — смерть, смерть — рождение — определяющие (конститутивные) моменты самой жизни (…). Смерть включена в жизнь и наряду с рождением определяет её вечное движение». [38] Каждая смерть в таком культурном контексте может рассматриваться как своего рода жертвоприношение, совершаемое во имя сохранения и обновления жизни. Мотив же терзания в искусстве народов скифского мира может интерпретироваться как изобразительный эквивалент такого жертвоприношения, необходимого для стабильного существования установленного миропорядка.

Прямое подтверждение такого толкования находим мы в археологическом материале, происходящем из самого кургана, в котором найдена пектораль. По данным В.И. Бибиковой, во рву Толстой Могилы «обнаружены остатки трёх видов животных: домашней лошади, дикой свиньи и благородного оленя», [39] т.е. именно тех и только тех животных, которые представлены в качестве объектов терзания на пекторали. [40] Учитывая, что во рву кургана содержались кости животных, съеденных во время тризны, а тризна есть жертвенный ритуал, мы получаем доказательство того, что лошадь, олень и дикий кабан представляют для коллектива, оставившего погребение в Толстой Могиле, традиционный набор жертвенных животных и, следовательно, подтверждение правильности толкования нижнего фриза пекторали как выражающего идею жертвоприношения, идею смерти во имя жизни. [41] Показательно, что в Толстой Могиле перечисленные животные были съедены именно в ходе тризны — ритуала, тесно связанного с идеей жизни, существующей вопреки смерти и благодаря смерти (это в последнее время было хорошо показано В.Я. Петрухиным на скандинавском материале [42]). Поэтому поедание этих животных в ходе погребального пиршества и изображение терзания их в нижнем регистре пекторали суть два способа выражения одной идеи, магическое значение их одинаково.

Специально следует остановиться на том, что в центральной части нижнего регистра мы видим троекратное терзание лошади. Е.Е. Кузьмина уже сопоставила некоторые аспекты почитания коня у скифов с жертвоприношением этого животного у других индо-иранских народов, в частности с древнеиндийским ритуалом ашвамедха (О семантике…, стр. 71-72). Между тем в ашвамедхе чётко засвидетельствовано представление о связи жертвенного коня с тремя зонами космоса. [43] Эти три зоны, как уже говорилось, известны и скифской космологии. Вполне вероятно, что троекратное терзание лошади на пекторали есть иной способ выражения того же представления о трёхчастной жертве. Учитывая, что конь в индоиранской традиции выступает как посредник между тремя мирами и в этом отношении эквивалентен мировому дереву, [44] существен тот факт, что терзание коня помещено на той же вертикальной оси композиции, которая выше трактовалась как эквивалент мирового дерева.

По сторонам от рассмотренных групп помещены сцены терзания оленя и кабана львами. [45] Конкретная символика этих образов, столь частых в искусстве Скифии, равно как и природа этого различия между правой и левой частями композиции, в остальном тождественными, остаются пока неясными и могут быть решены лишь с учётом всего имеющегося материала. Нам в данный момент приходится ограничиться изложенным выше толкованием мотива терзания в целом.

Несколько полнее следует остановиться на следующих за названными сценах — преследовании зайца собакой. Известно, что у древних индоиранских народов образ собаки тесно связан с представлением о смерти, о пути в загробный мир и т.п. Собаки — обязательные спутники Ямы, первого умершего и божества смерти древнеиндийской мифологии; в зороастризме они связаны с мостом Чинват, ведущим в загробный мир. [46] Подобные представления, видимо, находят выражение в помещении собак в могилу — важном элементе погребального ритуала в савромато-сарматском мире и в древней Средней Азии. [47] Поэтому изображение собаки, преследующей какое-либо животное, вполне уместно в композиции нижнего регистра пекторали, толкуемого как, воплощение мира смерти.

Поддаётся ли объяснению то обстоятельство, что в качестве объекта преследования здесь выступает именно заяц? Выше уже отмечалось непременное присутствие этого мотива в декоре пекторалей, происходящих из скифского мира. Образ этого животного вообще достаточно широко представлен в искусстве народов евразийских степей, в том числе у скифов; [48] в частности, распространены здесь и сцены его терзания или преследования, причём по-разному трактованные: терзание зайца хищной птицей, преследование его собакой или всадником. Последний мотив представлен на пластинах из Куль-обы и Александропольского кургана и трактовался как воплощение известного из Геродота (IV, 134) эпизода скифо-персидской войны. [49]

Согласно этому рассказу, когда оба войска выстроились друг против друга и приготовились к сражению, перед скифским строем пробежал заяц. Увидев его, скифские воины сломали строй и бросились за ним в погоню. По словам Геродота, Дарий усмотрел в этом пренебрежение скифов к его военной мощи; сам же историк скорее склонен был толковать этот эпизод как проявление скифского анархизма. Рассказ этот вполне можно было бы рассматривать как одну из тех реальных (или псевдореальных) подробностей, какие Геродот во множестве включал в своё повествование, чтобы придать ему большую убедительность, но тогда необъяснимой остаётся популярность подобных сцен в скифском искусстве. Б.Н. Граков полагал, что и у Геродота и в изображениях отражён эпизод из скифских эпических сказаний о войне с Дарием. [50] Этому противоречит, однако, наличие того же мотива за пределами Скифии, в частности, на умбоне из амударьинского клада, где он к тому же сочетается со сценами охоты на оленя и козла. Кроме того, такая интерпретация предполагает различную семантику мотивов охоты всадника на зайца и терзания (преследования) его каким-либо животным или птицей. Существует ли толкование, объясняющее все названные факты — эпизод, рассказанный Геродотом, содержание куль-обского, александропольского и амударьинского изображений, мотив терзания или преследования зайца? Очевидно, что оно должно исходить из семантики образа этого животного в скифском мире.

В этой связи интересно сопоставление, предложенное недавно Е.Е. Кузьминой. Для толкования упомянутой сцены на амударьинском умбоне она привлекла сказание из осетинского Нартского эпоса, многие сюжеты и мотивы которого, как давно установлено, восходят к скифо-сарматскому времени. Это сказание повествует о герое, который преследует до края земли встретившегося ему на охоте белого зайца. Заяц этот оказывается морской царевной и от её брака с героем-преследователем рождается Батрадз — один из центральных персонажей Нартского цикла. [51] Е.Е. Кузьмина обоснованно сопоставляет этот рассказ с присущим мифологии скифов представлением, согласно которому их прародительницей была дочь водной стихии (Herod., IV, 5; IG, XIV, №1293 А), точнее богиня земли и воды, воплощение нижнего мира и порождающего начала. [52] Если нартское сказание и скифская мифологема действительно имеют общий генезис, то образ зайца в скифской зооморфной символике олицетворяет, видимо, именно эту стихию. Тогда его помещение в нижнем регистре пекторали, все образы которого, согласно предлагаемому толкованию, воплощают идею нижнего мира, вполне объяснимо. [53]

Толкование зайца как зооморфного воплощения мифической прародительницы скифов следует сопоставить с тем значением, которое приписывалось ему в античном мире. Здесь образ зайца устойчиво связывался с различными аспектами идеи плодородия, [54] причиной чего явилась, видимо, прежде всего его чрезвычайная плодовитость. Некоторые древние авторы пишут, например, о редкой способности самки зайца зачинать нового детеныша ещё до рождения предыдущего (Varr., Rer.rust., III, 12, 5) Связь образа зайца с идеей плодородия послужила, вероятно, причиной того, что в поздней античности он выступает как элемент символики времен года. [55] Ему же приписывали магические свойства в сфере любовных чар. [56] В греческой вазописи, традиции которой не могли не оказать влияния на иконографию греко-скифского искусства, был популярен и мотив преследования зайца, например, Эротами, причём последних иногда изображали в сопровождении собак. [57]

Близость свойственного античному миру толкования зайца как символа плодовитости к скифскому мифу, трактовавшему его как воплощение стихии-прародительницы, объясняет семантику этого образа там, где две эти традиции встретились — в греко-скифском искусстве. Если мы теперь вернёмся к предложенному выше толкованию сцен терзания в нижнем фризе пекторали как изобразительного эквивалента жертвоприношения, то включение в этот ряд мотива преследования зайца становится вполне объяснимым: известно, что выбор жертвенного животного зачастую определялся стремлением обеспечить самому жертвователю и представляемому им коллективу те силы и способности, которые приписываются этому животному. [58] Если правильно предложенное выше толкование и гибель животных в нижнем регистре пекторали совершается во имя того, чтобы произошло возрождение, представленное в верхнем регистре, то олицетворяющий плодородие и плодовитость заяц является здесь наиболее уместной жертвой. Именно такое магическое значение можно реконструировать для всех изображений охоты на зайца, его терзания или преследования. Те же представления лежат, вероятно, и в основе рассказанного Геродотом эпизода: если скифы верили, что принесение в жертву зайца обеспечивает плодовитость, плодородие, богатство, то легко реконструировать примету, согласно которой встреченного зайца надо непременно убить и это принесёт благополучие. Потому, видимо, и удалось забежавшему зайцу расстроить ряды скифов, уже готовых сразиться с Дарием. [58a]

Завершают композицию нижнего регистра две пары обращённых друг к другу кузнечиков. Мне не удалось найти прямых указаний на значение этого существа в символике древних индоиранцев. В античной культуре кузнечик, видимо, связывался с землёй и её богинями, [59] т.е. с тем же поглощающим и порождающим миром, образ которого стоит за всеми мотивами нижнего регистра пекторали. Заслуживает внимание и то, что в древнеиндийских источниках (см., например, Чхандогья упанишада, VI, 9, 3; VI, 10, 2) населяющие землю существа трактуются как своего рода иерархический ряд, начинающийся со льва и тигра, включающий кабана и завершающийся «крылатыми насекомыми». Если исключить стоящие несколько особняком вследствие участия в них фантастических грифонов три центральные группы — терзание лошадей, то именно этот ряд изображён в нижнем фризе пекторали. Не отражает ли этот факт стремления выразить идею всеобъемлющего характера процесса умирания во имя возрождения, подвластности ему всех земных существ?

Обратимся к содержанию верхнего фриза. Как уже говорилось, весьма существенно, что здесь преобладает мотив выкармливания детёнышей. Однако не менее важным является сам набор и последовательность персонажей представленных здесь сцен. На обеих сторонах композиции мы видим человека, лошадь, корову, овцу, [60] козу, утку. Если оставить в стороне последнее существо, о значении которого речь пойдёт ниже, то представленный здесь ряд весьма показателен, так как является стабильным для самых разных индоевропейских традиций и отражён в различных источниках. Так, согласно древнеиндийским представлениям, человек, лошадь, корова, овца и коза — это пять частей скота, т.е. пять элементов, составляющих в совокупности понятие «скот». В индийской традиции эта пентада сопоставляется с другими пятичленными классификационными рядами, отражающими различные аспекты восприятия мироздания. Ниже приводится сокращённый вариант таблицы, составленной по материалам Чхандогья упанишады и отражающей взаимную соотнесённость целой группы таких пятичленных рядов, в том числе того, который представлен в композиции пекторали: [61]

Данные «Артхашастры» (III, 60, 6) позволяют дополнить эту таблицу случаем соотнесения тех же животных с различными варнами: лошадей — с кшатриями, коров — с вайшьями, овец — с шудрами и коз с брахманами. Тот же ряд из пяти существ трактовался в Индии как традиционная иерархия жертвенных животных. [62]

В древнеиндийской традиции представление о пятичленном иерархическом ряде «человек — лошадь — корова — овца — коза» отражено наиболее чётко и в максимально полном виде, но следы его обнаруживаются в значительно более широком ареале. Они улавливаются у древних иранцев: в Авесте (Яшт V) повествуется о принесении в жертву Ардвисуре Анахите «ста коней, тысячи быков, десяти тысяч овец». Ж. Дюмезиль проследил следы тех же представлений в культуре древней Греции и Рима. [63] Они выявлены и в балтийской и славянской традициях. [64] Всё это указывает на глубокую древность и широкое распространение этой концепции и позволяет считать исторически вполне вероятным бытование её и в скифской среде. Подтверждением этого служит и верхний регистр пекторали, который в таком случае представляет именно все «части скота». По аналогии с терминологией элевсинских культов, оперировавших понятиями «всезерния», «всеплодия», «всеовощья», [65] можно сказать, что рассматриваемый фриз воплощает идею «всескотия». При этом крайне существенно, что представлен именно скот плодоносящий, размножающийся. Уже упоминавшийся пассаж Чхандогья упанишады приписывает особую магическую силу представлению об этих классификациях, в том числе о «пяти частях скота»: знающий их «обладает скотом, достигает полного срока жизни, живёт в блеске, богат потомством и скотом, велик славой» (II, 18). В свете сказанного композицию верхнего регистра можно трактовать как изобразительное воплощение магической формулы, обеспечивающей благополучие, и прежде всего — умножение скота. В условиях Скифии с её по преимуществу скотоводческим хозяйством этот аспект был весьма существенным.

С предложенным толкованием рассмотренных мотивов декора пекторали согласуется и содержание центральной сцены верхнего регистра. У разных народов весьма широко с древнейших времён до наших дней распространена вера в магические свойства шкуры, в частности овечьего руна, или одежды из неё: они призваны обеспечить плодородие и богатство (представление о связи между тем и другим хорошо известно и легко объяснимо). Приведём несколько примеров, отражающих веру в магические свойства руна и шерсти, относящихся к разному времени и заимствованных из традиции разных индоевропейских народов. Уже упоминавшийся хеттский ритуал, в котором фигурирует висящее на дереве руно, связан с культом Телепина, умирающего и воскресающего божества плодородия. [66] По данным В.В. Иванова и В.Н. Топорова, в славянской (и шире — в индоевропейской) традиции гнездо из руна — место обитания змея в архаическом мифе о поединке бога грозы с его противником, [67] причём последний (а именно его олицетворяет змей) в древнейшей своей сущности есть божество, обеспечивающее плодородие и богатство. [68] По некоторым данным, одежда из овечьих или козьих шкур — атрибут римских Ларов, божеств, также связанных с богатством и процветанием. [69] Шерсть — неотъемлемый атрибут обеспечивающих плодородие элевсинских ритуалов: вместе c различными плодами земли её возлагают на алтари, [70] шерстяными повязками обвивают иресиону — священную ветвь, увешанную различными плодами. [71]

Обильные свидетельства о приписывании шерсти и шкуре свойства обеспечивать плодородие, богатство, благополучие содержатся в этнографических материалах. Овечья шерсть трактуется как надёжный апотропей, например у различных восточнославянских народов. [72] Известны представления о связи шкуры именно с плодовитостью скота. Так, у сербов в XIX в. существовало поверье, что для того, чтобы овцы дали обильный приплод, овчары должны встать на руно. [73] Весьма показательны и некоторые элементы свадебных обрядов. У различных народов существует обычай сажать молодых на вывернутую меховую шубу. [74] В шубы, одетые мехом наружу, облачены родители, встречающие новобрачных после венчания. [75] Оба эти ритуала призваны обеспечить молодым плодовитость и богатство. В свете приведённых данных шитьё одежды из руна, изображённое в одном ряду с приносящим потомство скотом, должно, скорее всего, трактоваться как отражающее именно эти магические представления. [76] Однако если символика этой сцены более или менее прояснилась, то вопрос о её содержании на данный момент приходится оставить открытым. В ней можно видеть какое-то ритуальное действие, совершавшееся в определённый календарный момент. Допустимо также и предположение, что здесь воплощён сюжет конкретного скифского мифа, однако ни реконструировать его содержание, ни определить, кто в нём действует, пока не удаётся. В этой связи заслуживает внимания наблюдение Ж. Дюмезиля, что в индоевропейской традиции покровителями скотоводства выступают обычно парные божества, хотя его попытка найти следы этого мотива в мифологии скифов не представляется убедительной. [77] Поэтому его существование здесь, в принципе вполне возможное, пока ничем, кроме содержания рассмотренной композиции, не подтверждается. [78]

Итак, подробный анализ образов, входящих в композицию верхнего фриза пекторали, подтверждает их связь с идеей жизни, прежде всего с существованием и преумножением скота — основы, на которой зиждилось благоденствие скифского общества. Нам предстоит, однако, коснуться ещё одного аспекта интерпретации верхнего регистра. Выше уже приводились данные о присущей древнеиндийской традиции соотнесённости пятичленных классификационных рядов, когда каждый ряд, обладая собственным «ближайшим» значением, в то же время указывает на все остальные ряды, является как бы их метафорой. Такие отождествления весьма типичны для мифологического мышления. [79] Возникает вопрос, присуще ли представленной в верхнем регистре пентаде лишь ближайшее значение, т.е. отражает ли она лишь одну из сторон мироздания, или в скифской традиции она была столь же многозначна, предполагала существование столь же многочисленных кодов, как и в индийской. В этой связи чрезвычайно существенна деталь, на которую обратил внимание А.М. Хазанов: у обеих коров верхнего фриза на лбу изображены солярные розетки. [80] Возвращаясь к приведённой выше таблице, мы видим, что по индийской традиции именно корове как элементу ряда «скот» в ряду «миров» соответствует небо, а в ряду «божеств» — солнце. Такое совпадение не только указывает на многозначность представленной в композиции пентады, но и свидетельствует, что соотнесённость кодов была одной и той же в скифской и индийской традиции. Эти данные позволяют утверждать, что содержание рассматриваемой композиции не исчерпывается той скотоводческой магией, которая была выявлена выше, а отражает самые разные аспекты восприятия мира, его пятичленную модель, выраженную одним из возможных кодов. [81]

Нам осталось рассмотреть последний элемент верхнего регистра — замыкающие его с обеих сторон изображения утки. В древней Индии при толковании ряда человек — лошадь — корова — овца — коза как иерархии приносимых в жертву существ каждый следующий элемент ряда путём сложных спекулятивных отождествлений трактовался как эквивалентная замена предыдущего. [82] Соответственно существо, завершающее ряд, должно толковаться как тождественное всем предыдущим. Рассматривая в свете этой концепции верхний фриз пекторали, трактуемый, как сказано, как воплощающий «этот» мир, мы должны завершающий композицию элемент толковать как олицетворение этого мира в целом. Но именно такая семантика образа утки и вообще водоплавающей птицы была присуща иранскому миру и на основании анализа совершенно иных источников реконструирована мной ранее для скифского искусства. [83] Это совпадение, как представляется, может служить аргументом в защиту как интерпретации данного мотива, так и семантики декора всей пекторали. [84]

Итак, проанализировав все мотивы, украшающие пектораль из Толстой Могилы, мы приходим к выводу, что они связаны единой идеей. Смысл всей композиции можно выразить так: вселенная состоит из противостоящих друг другу частей — «этого мира», мира живых, в котором обитают люди и который является ареной их деятельности, и «того мира» — обители смерти и враждебных человеку чудовищ; «тот» мир расположен под миром людей и одновременно вокруг него; противопоставленные друг другу, эти миры в то же время взаимосвязаны и взаимообусловлены; смерть является непременным условием жизни, залогом постоянного возрождения и обновления живого мира; это обновление проявляется, в частности, в регулярном появлении приплода домашнего скота, [85] что служит одним из проявлений мирового порядка; стабильность этого порядка, обеспечиваемая выполнением определённых сакральных ритуалов, является поэтому гарантией процветания скифского общества. Иными словами, с точки зрения семантики пектораль представляет воплощение скифской космологической модели, с точки зрения синтактики — совмещение на одной плоскости вертикальной и горизонтальной структур этой модели, а в плане прагматики служит для обеспечения благосостояния коллектива, культовым атрибутом которого она является.

Прагматический аспект интерпретации пекторали требует не только анализа её декора, но и привлечения данных о её назначении, как бы скудны они не [ни] были. Б.Н. Мозолевский указывает, что, несмотря на сравнительно небольшие размеры, курган Толстая могила не знает себе равных в Скифии по количеству сопровождающих захоронений и по ценности ряда предметов инвентаря, прежде всего самой пекторали (ук.соч., стр. 307). Эти обстоятельства, равно как и то, что прямые аналогии многим найденным в Толстой могиле вещам связывают её с наиболее значительными курганами Скифии, прежде всего с Чертомлыком, убедительно свидетельствуют о далеко не рядовом статусе погребённого здесь лица. Позволительно предположить, что Толстая Могила — царский курган, не только в традиционном условном значении этого термина, применяемого практически ко всем могилам скифской знати, а в самом конкретном смысле, т.е. что она служила усыпальницей царя, был ли он владыкой всей Скифии, как Атей, или царьком более мелкого политического образования. Предложенная интерпретация пекторали подтвержает [подтверждает] эту версию, поскольку согласуется с сакральными функциями, присущими царям в архаических обществах. Царь трактовался как сакральная фигура, важнейший элемент космологической структуры, воплощение стабильности космического и социального порядка, [86] знание которого является его прерогативой. Он олицетворяет весь подвластный ему коллектив, все входящие в его состав социальные категории, доказательства чему мы находим и в собственно скифских материалах. [87] Будучи лицом, связующим различные элементы социального космоса, и в то же время сакральной фигурой, осуществляющей контакт людей с богами, царь трактуется как один из эквивалентов мирового дерева. [88] Поэтому пектораль, являющаяся выражением той же концепции, — важный элемент имеющего культовое значение царского убора. Пектораль — нагрудное украшение, и её вертикальная ось (по предложенному толкованию — воплощение мирового дерева) совмещается в пространстве с фигурой царя, имеющей то же значение. С другой стороны, как ожерелье, обнимающее шею царя, пектораль — в полном согласии с выявленным выше её значением имитации горизонтальной структуры мироздания — является как бы диском, через центр которого проходит вертикальная мировая ось — та же фигура царя (ср. сказанное выше о сопряжении горизонтальной вселенной и вертикальной мировой оси в космологии джайнизма). В то же время царь — не только персонификация коллектива, он — гарант его благополучия. Таким образом, все аспекты синтактики и прагматика пекторали наиболее полно интерпретируются, если трактовать её как элемент личного убора именно царя. Однако этот вывод должен быть проверен анализом всего комплекса инвентаря Толстой Могилы.

Разумеется, всем сказанным не исчерпывается проблема толкования проанализированного памятника. Как и всякий памятник мифологического мышления, пектораль из Толстой Могилы может и должна интерпретироваться на разных уровнях. Семантика некоторых из представленных здесь образов осталась совершенно невыясненной, другие интерпретированы лишь частично. Эти аспекты толкования, естественно, ещё не раз будут привлекать внимание исследователей.

Несколько слов в заключение. В ходе интерпретации пекторали автор старался по возможности ограничивать круг данных, привлекаемых для толкования тех или иных мотивов, сферой родственных скифам индоиранских народов. Однако в тех случаях, когда фрагментарно сохранившегося индоиранского материала оказывалось недостаточно, приходилось выходить в более широкую сферу. В ходе таких сопоставлений наглядно проявилась значительная близость скифских представлений тому, что засвидетельствовано у других индоевропейских народов. В этом нет ничего неожиданного, но, будучи подтверждено конкретными примерами, это обстоятельство позволяет по-новому взглянуть на историю греко-скифского искусства. Часто высказывается мнение, что, поскольку шедевры торевтики из скифских курганов, как правило, изготовлены греческими мастерами, они лишь весьма приблизительно могут рассматриваться как достоверно отражающие скифские представления. Полагают, что греческие мастера не могли столь глубоко вникать в эти чуждые им представления, почему созданные ими памятники суть в значительной мере плод их собственной художественной фантазии. Представляется, что, будь это так, греческая продукция не нашла бы столь широкого сбыта в скифской среде. Для нас сейчас, однако, существенно другое. Рассмотренные здесь материалы свидетельствуют: эти представления не были совершенно чужды греческим мастерам. За иными именами, сюжетами, терминами угадывалось то общее, что восходит к единому древнему источнику. Это-то общее и помогало постижению античными мастерами тех представлений, которые им предстояло воплотить в зримых образах. Это и сделало возможным создание шедевров, удовлетворивших скифских потребителей две с половиной тысячи лет назад и восхищающих зрителей в наши дни. [89]

Д.С. Раевский

THE COSMOLOGY OF THE SCYTHIANS REFLECTED IN THEIR ART

D.S. Rayevsky

The gold pectoral found in 1971 in the Scythian kurgan «Tolstaya Mogila» in the Ukraine has no equal for the number of figures depicted on it and so also for the volum of information it provides on Scythian mythology. Study of the composition and subject matter of the decoration on this pectoral shows it to be a veritable embodiment of typical Scythian notions about the horizontal and vertical structure of the universe. Two «narrative» panels in the composition reflect a series of semantic opposites which are characteristic of archaic cosmologies (above – below, inside – outside, human – non-human, wild – tame, real – fantastic, life – death) and, in the final analysis, express the concept of a universe consisting of two worlds («this», the world of people, and «that», the world of death) which are at once mutually opposed and mutually conditioned. The alternation of life and death is an essential component of an ordered world; one of its manifestations is the regular process of reproduction among domestic cattle, the prime condition of well-being in Scythian society. The function of the pectoral, which was part of the king’s ritual attire, is defined in the notion of the essential sanctity of the king as personification of social order and guarantor of his people’s prosperity. The cosmological scheme depicted on the pectoral is a particular expression of a cosmological idea common to Indo-European peoples in antiquity.

[1] Б.Н. Мозолевский, Курган Толстая Могила близ г. Орджоникидзе на Украине (предварительная публикация), СА, 1972, №3, стр. 286-293. [3] Д.С. Раевский, Скифский мифологический сюжет в искусстве и идеологии царства Атея, СА, 1970, №3; он же, О семантике одного из образов скифского искусства, сб. «Новое в археологии. К 70-летию А.В. Арциховского», М., 1972; Е.Е. Кузьмина, О семантике изображений на чертомлыцкой вазе, СА, 1976, №3; С.С. Бессонова, Золотой налобник из Волковецкого кургана, «Новейшие открытия советских археологов (Тезисы докладов конференции)», ч. II, Киев, 1975, стр. 14-15 и т.д. [4] Мозолевский, ук.соч., стр. 293. [5] В.Н. Даниленко, Исторические сюжеты некоторых шедевров эллино-скифской торевтики, Сб. «150 лет Одесскому археологическому музею АН УССР. Тезисы докладов юбилейной конференции», Киев, 1975, стр. 88-89. [6] Мозолевский, ук.соч., стр. 291. [7] И.Толстой и Н. Кондаков, Русские древности в памятниках искусства, вып. II, СПб., 1889, стр. 14. [8] Раевский, Скифский мифологический сюжет… [9] Мозолевский, ук.соч., стр. 293; Даниленко, ук.соч. [10] M.И. Артамонов, Сокровища скифских курганов. Ленинград — Прага, 1966, стр. 72 [также табл. 295; см. фото на сайте Эрмитажа]. Погребение Большой Близницы обычно связывается с культом Деметры. Однако нет никаких причин противопоставлять его на этом основании собственно скифским курганам и отказываться от семантического сопоставления найденных в них древностей. Достаточно вспомнить близость изображений, найденных в Большой Близнице и в Деевом кургане (там же, стр. 74). Причины этой близости заслуживают специального подробного анализа. [11] По мнению Р. Гиршмана, в состав комплекса из Зивийе входило две трапециевидные и одна сегментовидная пектораль. [12] R. Ghirshman, Persia from the origin to Alexander the Great, L., 1964, стр. 104, 308 сл. [13] Иное решение мы видим, например, на браслетах из кургана Куль-оба. Здесь изображение также членится на два пояса, но фигуры этих поясов помещены ногами друг к другу и головами в разные стороны. Здесь нельзя говорить о верхнем или нижнем регистре. [См. в цвете: Артамонов 1966, Табл. 236, 237, 238] [14] В этой связи следует отметить, что для обитателей Причерноморья в известной степени фантастическим, во всяком случае баснословным, животным являлся и лев, не обитавший в припонтийских степях. Его образ, видимо, воспринятый скифским искусством в Передней Азии, также скорее всего воплощал существо, противопоставляемое реальной фауне. [15] Сводку данных, характеризующих рассмотренные оппозиции как типичнейшие для архаических космологических моделей, см. Е.М. Мелетинский, Поэтика мифа, М., 1976, passim. Там же ссылки на обширную литературу. [16] Э.А. Грантовский, Индо-иранские касты у скифов, XXV МКВ. Доклады делегации СССР, М., 1960, стр. 7, 10; Д.С. Раевский, Очерки идеологии скифо-сакских племён. Опыт реконструкции скифской мифологии, М., 1977, стр. 121. [17] В.Н. Топоров, К происхождению некоторых поэтических символов. Палеолитическая эпоха, сб. «Ранние формы искусства», М., 1972, стр. 93. [18] В.Н. Tопоров, О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с концепцией мирового дерева, ТЗС V, Тарту, 1971, стр. 9. [19] Примером этого в искусстве Северного Причерноморья является композиция на обкладке ритона из Мерджан [см. фото на сайте Эрмитажа], где весь набор мотивов: дерево, женщина под ним, конский череп, укреплённый на вертикальном шесте, — находит соответствия в индо-иранских представлениях, связанных с рассматриваемой концепцией (см. В.В. Иванов, Опыт истолкования древнеиндийских ритуальных и мифологических терминов, образованных от aśva — «конь», сб. «Проблемы истории языков и культуры народов Индии», М., 1974; Раевский, Очерки…, стр. 106). [20] Топоров, О структуре…, стр. 9. [22] В.Н. Топоров, О брахмане. К истокам концепции, сб. «Проблемы истории языков и культуры…», стр. 62-64. [23] Кузьмина, О семантике…, стр. 70-71. [24] Существенно, например, что аканф — неотъемлемый элемент декора коринфских капителей (Vitr., IV, I, 9-10; см. A.H. Christie, Pattern Design. An Introduction to the study of formal ornament, N.Y., 1969, стр. 119, слл.), символизирующих крону мирового дерева, воплощением которого является сама колонна (Топоров, О брахмане…, стр. 69). [25] В этой связи весьма существенно, что осевым элементом в композиции сегментовидной пекторали из Зивийе является изображение дерева. [26] Именно на вертикальной оси композиции расположена точка, из которой «произрастает» побег аканфа среднего регистра, что подтверждает толкование этой оси как воплощения мирового дерева. [27] Такова композиция на пряжках из Сибирской коллекции Петра I, интерпретируемая М.П. Грязновым как эпизод эпоса (М.П. Грязнов, Древнейшие памятники героического эпоса народов Южной Сибири, АСГЭ, вып. 3, Л., 1961, стр. 22, рис. 10 [а, б; см. на сайте Эрмитажа: а, б]). Представленный здесь сон или смерть героя под деревом безусловно связан с семантикой нижней части мирового дерева — с миром смерти. Смерть героя под деревом, в ветвях которого висит лук, представлена и на прорезной пластине из Зубова кургана (В. Ghirshman, Iran. Parther und Sasaniden, München, 1962, стр. 273, рис. 355) [см. об этой пластине: Ильинская, 1978; Алексеев, 1994, стр. 4-5; см. в цвете]. Такое же дерево есть в росписи склепа Анфестерия в Керчи, весь сюжет которой очень близок уже упомянутой мерджанской композиции, что позволяет и здесь предполагать то же значение образа дерева (А.Н. Иванова, Искусство античных городов Северного Причерноморья, Л., 1953, рис. 54 [см. в цвете]). Можно вспомнить ряд изображений лука в ветвях дерева, под которым отдыхает Геракл, и т.д. [28] Не исключено, что здесь играет роль ещё одна система символов, присущая скифской культуре. Как известно, в скифской космологической схеме, соотнесённой с сословно-кастовой стратификацией, верху (небу, солнцу) соответствует сословие воинов (Грантовский, Индо-иранские касты…; Раевский, Очерки…), а лук, по одному из вариантов скифского мифа (Herod., IV, 9), является атрибутом именно этого сословия (подробнее см. Раевский, Очерки…). Поэтому лук — опять-таки знак верхней зоны мироздания. [29] Легко предугадать возражение, основанное на том, что висящий лук — не более чем атрибут одного из персонажей центральной сцены композиции. Однако этим утверждением вовсе не исключается предлагаемое толкование. Каждый из представленных на пекторали элементов можно одновременно толковать как элемент сюжета, композиции, символической системы классификации и т.д. Это не альтернативные, а дополняющие друг друга уровни интерпретации. Лишь учитывая это обстоятельство, мы можем получить убедительный ответ на вопрос, почему именно данный персонаж снабжён именно таким атрибутом, помещённым в композиции именно на это место. [30] В.И. [В.В.] Иванов, Разыскания в области анатолийского языкознания, сб. «Проблемы индоевропейского языкознания», М., 1964, стр. 40-41; В.Н. Топоров, К объяснению некоторых славянских слов мифологического характера в связи с возможными древними ближневосточными параллелями, сб. «Славянское и балканское языкознание. Проблемы интерференции и языковых контактов», М., 1975, стр. 31. [31] А. Афанасьев, Поэтические воззрения славян на природу, II, М., 1868, стр. 491. [32] W. Kirfel, Die Kosmographie der Inder, Bonn — Leipzig, 1920, стр. 6*, 214 сл.; Sm.S. Sengupta, Jain Cosmography. In: «Religion and Culture of the Jains», Calcutta, 1973, стр. 16. [33] Е.М. Мелетинский, Скандинавская мифология как система, ТЗС, т. 7, Тарту, 1975, стр. 40. Существенно наблюдение автора, что если в вертикальной модели скандинавской космологии отражена трихотомия вселенной, то «в „горизонтальной” модели небо практически земле не противопоставляется, … жилище богов Асгард типологически неотделимо от Мидгарда» (там же), т.е. горизонтальная модель дихотомична. Это позволяет нам понять, почему при преобладании в скифской мифологии тернарных структур, соотнесённых с вертикальной космической моделью (о них речь ещё пойдёт ниже), в структуре пекторали противопоставляются лишь два регистра: внутренний, как и в скандинавском материале, воплощает одновременно средний и верхний миры, тогда как внешний символизирует нижний мир. В то же время при первом взгляде на пектораль её трёхъярусная композиция безусловно связывается с представлением о трёхчленной структуре вселенной. [34] Мелетинский, Скандинавская мифология…, стр. 42. [35] Подобные отождествления, являющиеся инструментом согласования горизонтальной и вертикальной «подсистем» космической модели, распространены в архаических культурах весьма широко (см., например, об отождествлениях «север — верх» и «юг — низ» в традициях древних индоиранцев: Г.М. Бонгард-Левин и Э.А. Грантовский, От Скифии до Индии, М., 1974; обратные соотношения, т.е. представления о «юге — верхе» и «севере — низе», зафиксированы, к примеру, у селькупов (см. Е.Д. Прокофьева, Старые представления селькупов о мире, в кн. «Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера», Л., 1976, стр. 112 сл). Иной способ согласования обеих подсистем демонстрируют джайнистские источники, согласно которым вселенная напоминает трёхмерную фигуру 8, петли которой суть верхний и нижний миры, тогда как мир людей помещается в точке соединения этих петель и одновременно в центре гигантского горизонтального диска (Senguptа, ук.соч., стр. 16). Здесь вертикальная и горизонтальная модели не накладываются одна на другую, а сопряжены в трёхмерном пространстве. [36] Последнюю сводку мнений по этому вопросу см. Г.А. Фёдоров-Давыдов, О сценах терзаний и борьбы зверей в памятниках скифо-сибирского искусства, сб. «Успехи среднеазиатской археологии», вып. 3, Л., 1975. Однако предложенное автором толкование этого мотива не кажется мне убедительным. [37] Кузьмина, О семантике…, стр. 69. [38] М. Бахтин, Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса, М., 1965, стр. 58. [39] В.И. Бибикова, К интерпретации остеологического материала из скифского кургана Толстая Могила, СА, 1973, №4, стр. 64. [40] Совпадение это служит лучшим доказательством того, что в наборе украшающих пектораль мотивов ни один элемент не случаен, а отражает традицию, присущую оставившему курган населению. [41] Для понимания причин выбора именно мотива терзания как воплощения идеи жертвоприношения во имя возрождения жизни небезынтересным представляется один пассаж Лукреция. Описывая гибель человека, терзаемого хищником, поэт характеризует эту ситуацию так:

Плотью живой он в живую уходит могилу. (Lucr., V, 993)

Говорится это по поводу, весьма далёкому от предмета нашего анализа, но в этом пассаже скорее всего отразилось традиционное понимание древними интересующей нас в данный момент ситуации. Терзаемое существо как бы погибает заживо, до последней минуты оставаясь «живой плотью», а поедающий его зверь — это «живая могила». Именно такой вид смерти, когда умирающее существо в то же время как бы и не умирает, а остаётся жить в поглотившем его существе, — наиболее подходящий для воплощения идеи умирания во имя сохранения и возрождения жизни. [42] В.Я. Петрухин, Погребальный культ языческой Скандинавии, Автореф. канд. дисс. М., 1975, стр. 13-14. [43] В.В. Иванов, Заметки о типологическом и сравнительно-историческом исследовании римской и индоевропейской мифологии, ТЗС, т. IV, Тарту, 1969, стр. 69; он же, Опыт истолкования…, стр. 95-96. [44] Иванов, Опыт истолкования…, стр. 94-95. [45] Б.Н. Мозолевский (ук.соч., стр. 290) видит в терзающих животных льва и леопарда. В других случаях (например, на сосуде из Куль-обы) терзающие животные представлены львом и львицей, что подчёркнуто отвислыми сосцами самки. [46] R. Sсhlerath, Der Hund bei den Indogermanen, Paideuma, Bd 6, Ht 1, Wiesbaden, 1954. Цит. по: S. Hummel, Der Hund in der religiösen Vorstellungswelt des Tibeters, Paideuma, Bd. 6, Ht 8, 1958, стр. 500. [47] Б.А. Литвинский, Курганы и курумы Западной Ферганы, М., 1972, стр. 118-120. [48] А.И. Шкурко, Звериный стиль в искусстве и культуре лесостепной Скифии (VII-III вв. до н.э.), Автореф. канд. дисс., М., 1975, стр. 17, табл. I. [49] Б.Н. Граков, Скифы, М., 1971, стр. 81. [51] Е.Е. Кузьмина. Семантика изображения на серебряном диске и некоторые вопросы интерпретации Амударьинского клада, сб. «Искусство Востока и античности», М., 1977, стр. 20 сл. [52] Подробнее о семантике этого образа см. Раевский, Очерки… [53] С осетинским и скифским мотивом можно сопоставить русскую примету, согласно которой «плывя по воде, не должно поминать зайца, потому что этого не любит водяной» (А.Н. Афанасьев, Поэтические воззрения славян на природу, т. I, M., 1865, стр. 634 сл.). Это пережиточное табу, скорее всего, косвенно указывает на связь зайца с той же водной стихией и даёт основание предполагать весьма древние корни и широкий ареал этого представления. [54] Факт этот по-разному объяснялся учёными нового времени. Так, Л. Стефани полагал, что одной из основных причин того, что заяц связывался с вакхическим культом и почитанием Афродиты и Эрота, послужило его «афродизическое сладострастие» (Л. Стефани, Объяснение некоторых ваз императорского Эрмитажа, ОАК за 1862 г., СПб., 1863, стр. 65). Это толкование кажется более убедительным, чем мнение Е.Г. Кагарова, что причиной связи зайца с культом Афродиты явилась «вера в эротическое действие его мяса» (Е.Г. Кагаров, Культ фетишей, растений и животных в древней Греции, СПб., 1913, стр. 237). [55] Стефани, ук.соч., стр. 73. [56] Там же, стр. 67. Это представление присуще было, видимо, и иранскому миру, причём в течение долгого периода. Как указал мне Ш.M. Шукуров, которому я приношу благодарность за эти сведения, заяц — частый атрибут любовных сцен в средневековой персидской миниатюре. [58] В.Я. Пропп, Русские аграрные праздники, Л., 1963, стр. 27. [58a] Примечание сайта: см. также поправки Б.А. Литвинского, 2002, стр. 203-206 [59] Л. Стефани, Объяснение нескольких древностей, найденных в 1864 году в Южной России, ОАК за 1865 г. СПб., 1866, стр. 87-88. Показательно, что находка изображений кузнечика, весьма редких в Причерноморье, также объединяет Толстую Могилу и Большую Близницу. См. там же, стр. 80 сл., 95 сл. [60] Помещённый рядом с овцой в обеих частях композиции человек мной в этот ряд не включается, так как, согласно предлагаемому толкованию, он не является самостоятельным персонажем, а помещён здесь для воплощения мотива доения. [61] Чхандогья упанишада, М., 1965, стр. 169. [62] S. Léví, La doctrine du sacrifice dans les Brâhmanas, P., 1868, стр. 133 слл. [63] G. Dumézil, La religion romaine archaïque [avec un appendice sur la religion des Étrusques], P., 1966, стр. 530. [64] В.В. Иванов, B.H. Tопоpов, Исследования в области славянских древностей, M., 1974, стр. 79-80. [65] Б.Л. Богаевский, Земледельческая религия Афин, т. I, Пг., 1916, стр. 192-216. [66] Иванов, Разыскания…, стр. 40-41; Иванов, Топоров, ук.соч., стр. 50-51; Топоров, К объяснению…, стр. 31. [67] Иванов, Топоров, ук.соч., стр. 88. [69] Dumézil, ук.соч., стр. 338; Иванов, Заметки…, стр. 54, 58. По толкованию других исследователей Лары были облачены в одежду из собачьих шкур (см. J.-A. Hild, in: Ch. Daremberg et E. Saglio, Dictionaire des antiquités grecques et romaines, vol. III2, стр. 645, s.v. Lares). [70] Богаевский, ук.соч., стр. 209. [71] Там же, стр. 218. Само название иресионы народная этимология возводила к корню, служившему для обозначения шерсти (там же, стр. 222). [72] С.А. Токарев, Религиозные верования восточнославянских народов XIX — начала XX в., М.-Л., 1957, стр. 55, 57. [73] Афанасьев, ук.соч., т. I, стр. 692. [74] Там же, стр. 689; Е.Г. Кагаров, Состав и происхождение свадебной обрядности, Сб. МАЭ, вып. VIII, Л., 1929; Токарев, ук.соч., стр. 134. [75] Кагаров, Состав…, стр. 176. [76] Если принять гипотезу В.В. Иванова и В.Н. Топорова (ук.соч., стр. 52-54) о существовании связи между представлениями о шерсти, шкуре и волосах, то, не исключено, именно здесь следует искать объяснение того, что один из персонажей центральной сцены на пекторали представлен с подвязанными волосами, а другой — с распущенными. Однако конкретный смысл этого противопоставления пока неясен. [77] G. Dumézil, La société scythique avait-elle des classes fonctionelles? Indo-Iranian Journal, vol. V, N3, 1962, стр. 201 сл. [78] В связи с предложенным выше толкованием вертикальной оси пекторали и размещённых на ней элементов как эквивалента мирового дерева следует отметить, что и у многих индоевропейских народов дерево это связано с культом парных божеств или божественных близнецов (см. В.Н. Топоров, Заметки по балтийской мифологии, Балто-славянский сборник, М., 1972, стр. 302 сл.). [79] Мелетинский, Поэтика мифа, стр. 231-233. [80] А.М. Xазанов, Золото скифов, М., 1975, стр. 127. [81] Не построением ли пекторали на основе пятичленной модели вызвано включение в средний фриз пяти фигурок птиц на мировом дереве? [82] Léví, ук.соч., стр. 137. [84] В ходе обсуждения этой работы в Ленинграде было высказано мнение, что в верхнем регистре пекторали утка изображена лишь слева от зрителя, в правой же части представлена какая-то иная птица. Если это суждение справедливо, то мы имеем ещё одно отклонение от совпадения образов левой и правой частей композиции. И само это обстоятельство, и семантика образа этой птицы требуют в таком случае дополнительного истолкования. [85] Если прагматика пекторали связана с идеей плодородия, то небезынтересно, что её ближайшая аналогия — пектораль из Большой Близницы — найдена в погребении, которое приписывается жрице Деметры, т.е. служительницы типологически сходного культа. Показательно и совпадение синтаксиса обеих пекторалей, развёртывающегося, однако, в пространстве различно, в полном соответствии с отмеченным выше принципом отождествления верха с центром и периферии с низом. На пекторали из Большой Близницы центральную часть занимает сцена брачных игр животных, сближающаяся по смыслу с образами плодоносящего скота в верхнем регистре убора из Толстой могилы, тогда как периферическую её зону занимает мотив преследования зайца собакой (resp. мотив смерти), тождественный содержанию нижнего регистра ожерелья из Толстой могилы. [86] В.Н. Топоров, О космологических источниках раннеисторических описаний, ТЗС, VI, Тарту, 1973, стр. 115. [87] Раевский, Очерки…, гл. IV, 3. [88] Топоров, О космологических источниках…, стр. 115. [89] Автор приносит глубокую благодарность Б.А. Литвинскому и В.Я. Петрухину, замечания которых позволили внести очень существенные дополнения в предлагаемую интерпретацию, и В.П. Толстикову, выполнившему прорисовку пекторали для данной статьи. Статья была завершена в октябре 1976 г., и поэтому автор не имел возможности учесть ряд ценных наблюдений и соображений о семантике пекторали, содержащихся в опубликованных позднее работах, в первую очередь в специальной статье Б.Н. Мозолевского (Б. Мозолевський, Синтез скіфо-античної думки. До інтерпретації пекторалі из Товстої Могили, Всесвіт, 1978, №2) и в работе Э. Фаркаш (Ann Farkas, Interpreting Scythian Art: East vs. West, Artibus Asiae, XXXIX, 2, Ascona).

Литература [дополнение сайта; составлено по ссылкам] ^

|