|

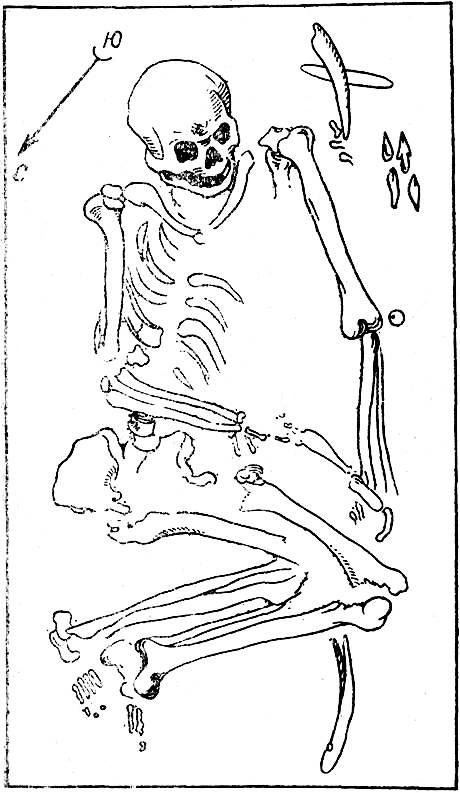

Рис. 1. Погребение у д. Белоусово. План.(Открыть Рис. 1 в новом окне) |

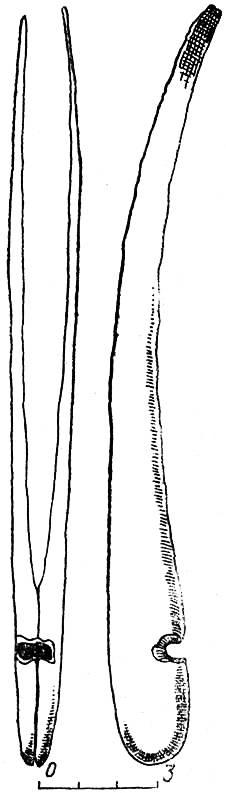

Рис. 2. Концевые пластины обкладки лука из погребения у д. Белоусово.(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

Непосредственно под костяком находилась обугленная подстилка из древесной коры (судя по её остаткам — лиственничной), которая позволяет уточнить форму ямы, имевшей удлинённо-овальные очертания (длиной 2 м, шириной до 80 см). Вокруг костей, в особенности около черепа, также были рассеяны мелкие древесные угли. Инвентарь погребения составлялся различными предметами из металла, камня, стекла и кости.

Прежде всего среди них выделяется полный набор обкладок сложного лука, изготовленных из paспиленного на пластины оленьего рога. Четыре концевые пластины, стандартные по своей «серповидной» форме (расширенные и скруглённые дистальные концы имеют по одному неглубокому вырезу для закрепления тетивы) и размерам (длина 19 см), располагались попарно — две в ногах костяка, сложенные вместе широкими концами так, что их выемки совпадали (рис. 2), и две другие у его левого плеча. Срединная же пластина, удлинённо-овальной конфигурации (длина 13 см), так же тщательно зашлифованная, как и концевые, лежала около тазовых костей.

Подобные пластины неоднократно встречались исследователям древних погребений Сибири. Их считали «ножами» (Талько-Гринцевич, 1902), «принадлежностями колчана» (Руденко и Глухов, 1927). С.А. Теплоухов первым определил назначение этих пластин как обкладок сложного лука (Теплоухов, 1929, табл. 1, 48 [д.б.: табл. II, 32]).

В сибирской тайге другая находка, подобная белоусовской, была сделана в погребении конца бронзового вака на р. Цэпань ниже Братска (Окладников, 1940). Оба этих случая документируют факт существования сложного лука у таёжных охотников Восточной Сибири в весьма раннее время и могут служить подтверждением мысли о самостоятельном возникновении у них этого лука.

Судя по расположению концевых пластин, белоусовский лук был обращён тетивой к погребённому. Расстояние между широкими концами концевых пластин по прямой линии равно было 120 см. Такой и была, следовательно, длина лука по тетиве. Он был, таким образом, почти вдвое больше скифского лука (60-70 см, по Э. Миннзу и А. Лаппо-Данилевскому; 75-78 см, по П.С. Рыкову, опиравшемуся на находку в Сусловском могильнике). Это может показаться неожиданным, но такое различие в принципе соответствует общему различию между степными луками, употреблявшимися при стрельбе с коня верхом, и лесными, охотничьими луками. Луки пеших лесных охотников, как правило, значительно больше степных луков.

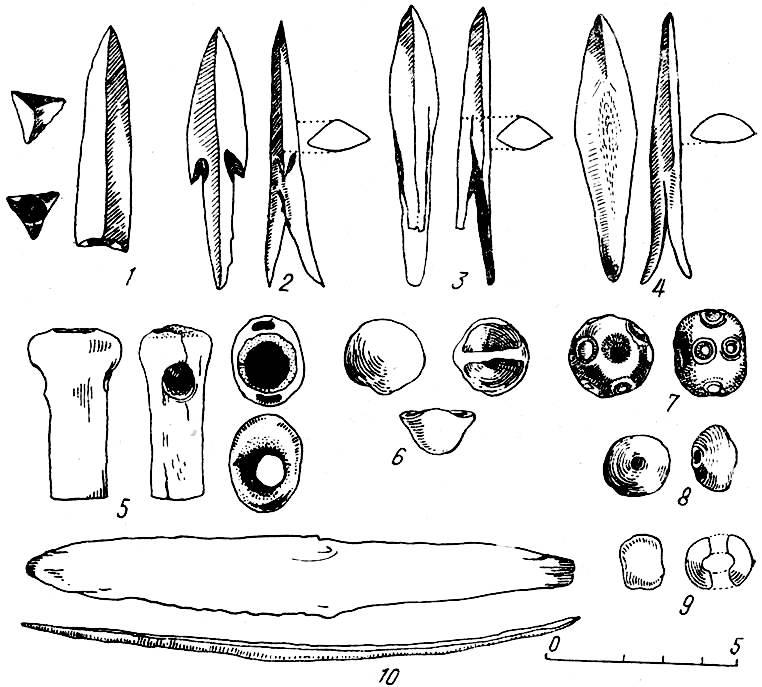

С правой стороны костяка около концевых пластин находились костяные наконечники стрел. Их было четыре. Первый наконечник (рис. 3, 1) — трёхгранный, втульчатый, со «спрятанной втулкой». Второй (рис. 3, 2) — черешковый. У него расщеплённый черешок и чёт-

ко выраженные жальца. Поперечное сечение ромбическое. Третий наконечник (рис. 3, 3) аналогичен ему. Но тело его, овальное по очертаниям, не отделено уступом от черешка, к которому края наконечника плавно суживаются. Четвёртый наконечник (рис. 3, 4), также с

Рис. 3. Инвентарь погребения у д. Белоусово.

1-4 — костяные наконечники стрел; 5 — костяная «трубка»; 6 — бронзовая «пуговица»; 7-9 — бусы; 10 — железный кинжал.

(Открыть Рис. 3 в новом окне)

расщеплённым насадом, в поперечнике имеет вид линзы. Очертания его овальные. Длина всех наконечников с расщеплённым насадом около 6 см, длина трёхгранного втульчатого наконечника 5,5 см.

У грудной клетки скелета, слева от черепа, там же, где найдены наконечники стрел, помещалось костяное изделие (рис. 3, 5) в виде тщательно зашлифованной костяной трубки с раструбом на расширенном конце и сквозным поперечным отверстием у раструба. Длина её 4,2 см. Это была, судя по близости к наконечникам стрел, видимо, деталь колчана, заменявшая крючок для подвешивания последнего.

У левого локтя находилась крупная бусина (диаметр 2 см). Материалом для неё послужил плотный и тяжёлый камень зеленовато-серого цвета. Форма бусины (рис. 3, 7) шаровидная. В её теле имеются лунки, заполненные «глазками» в сложной инкрустационной технике: на слой белой пасты накладывались «чашечки» светло-зелёного стекла. В каждом таком «глазке» — три слоя пасты и два слоя стекла. Рядом с этой бусиной найдены были ещё две бусины (рис. 3, 8, 9), изготовленные из полупрозрачного голубовато-зелёного стекла. Форма их сплющенно-шаровидная.

У противоположного, правого, локтя скелета оказалась полушаровидная массивная «пуговица» из бронзы (рис. 3, 6) с перекрестием на внутренней стороне. Диаметр её 1,5 см. В области таза костяка лежали резцы бобра и сильно коррозированные остатки массивного железного ножа или, скорее, кинжала (рис. 3, 10). Тут же был найден альчик (астрагал косули?).

Взятое в целом белоусовское погребение обращает на себя внимание сочетанием аборигенных, таёжных, традиций с включением в инвентарь явно импортных вещей, степных по происхождению.

Таёжные традиции документируются такой же кладкой из плит, какие издавна, с неолитических времён сооружались над захоронениями лесных охотников. Её форма, существенная для характеристики представлений племён Верхней Лены, более всего напоминает лодкообразные кладки из плитняка, свойственные глазковской культуре. Как известно, лодкообразные кладки эпохи неолита и глазковского времени в Прибайкалье служат свидетельством определённого круга верований, в основе которых лежала идея о путешествии умерших в лодках в страну мёртвых по реке. Кстати, следует сказать, что ориентировка белоусовского костяка совпадает с направлением речной долины р. Лены в этом месте, иначе говоря, она речная, как у глазковцев ранней поры бронзового века. Нельзя обойти в данном контексте и остатки кострища, погребальной тризны над могильной кладкой захоронения в Белоусове. При раскопках могильника глазовского времени у пос. Обхой на р. Куленге, левом притоке р. Лены, в 1971 г. при каменных погребальных кладках точно так же встречались аналогичные кострища и даже тщательно выложенные из плитняка небольшие каменные жертвенники. Налицо, следовательно, определённая чисто

локальная (верхнеленская) традиция, восходящая в своих истоках к раннему бронзовому веку. Весь ритуал захоронения, следовательно, исконно таёжный. Такому выводу не противоречит и скорченность костяка. Костями с подогнутыми ногами или даже сильно скорченные известны в Прибайкалье для неолита, и в особенности для глазковского времени. Резцы бобра, очевидно, занимавшего важное место в верованиях прибайкальских племён, тоже обычное явление в инвентаре погребений неолита и глазковского времени. Скорее всего, они выполняли роль амулета, обладавшего определёнными магическими качествами. Всё это, вместе взятое, свидетельствует о силе древних традиций, уходящих в отдалённое прошлое.

Но вместе с тем мы видим в инвентаре белоусовского захоронения такие предметы, которые целиком укладываются в нормы «степной моды» скифского или даже гунно-скифского времени. Это бронзовая литая «пуговица», стеклянная бусина, глазчатая бусина, а также втульчатый наконечник стрелы и, конечно, железо (может быть, кинжал типа скифского акинака). Bсe эти вещи можно встретить в погребальном инвентаре скифского времени на территории Причерноморья. В частности, наиболее близкой аналогией большой, инкрустированной вставными «глазками» бусине с р. Лены могут быть известные бусины скифской царицы из кургана Карагодуашх — цветные, с «глазками» из пасты. Простые неглазчатые стеклянные бусины шаровидной формы и других форм, по словам Э. Миннза (1913), М.И. Ростовцева (1925) и А. Лаппо-Данилевского (1887), также обычны в скифских памятниках Причерноморья.

Таким образом, очевидно, что в раннем железном веке на Верхней Лене сохраняется определённая преемственность в духовной культуре, конкретно-погребальном ритуале и в отражённом этим ритуалом комплексе представлений о загробном мире. Но материальная культура в целом уже принципиально иная, она явственно и бесспорно отражает контакты со степными скифскими культурами. Контакты эти, нужно думать, имели определённую экономическую основу в виде обмена продуктами тайги с тем, что давали степные племена. От последних получались не только такие широко распространённые вещи, как медные «пуговицы» («ширпотреб» того времени), но и значительно более редкие, а оттого и дорогие предметы. Такова уникальная каменная глазчатая бусина со сложной инкрустацией и вообще стеклянные изделия, поступавшие сложными путями из далёких стран — Месопотамии, Финикии и Египта. Оттуда же, из стран Переднего Востока или из Средиземноморья, по авторитетному мнению Зелигмана, стеклянные бусы с «глазками» и техника их изготовления со временем проникли в Китай (см. сводку о стеклянных бусах скифо-сакского и последующего времени в Средней Азии (Литвинский, 1972, с. 71-82)).

В этой связи встаёт и вопрос об уточнённой датировке белоусовского комплекса.

Первая мысль, возникающая при взгляде на эти вещи, — об их отношении к гуннским памятникам соседнего Забайкалья. Относительно неподалёку, на Селенге, около г. Улан-Удэ, расположено, как известно, знаменитое гуннское Иволгинское городище, а поблизости от него и гуннский могильник, тоже давший многочисленные первоклассные находки. Может быть, белоусовское погребение на Верхней Лене оставлено лесными соседями гуннов Забайкалья?

В инвентаре гуннских памятников есть костяные наконечники стрел, близкие по форме к трём белоусовским с расщеплённым черешковым насадом. Но эта же особенность характерна и для глазковский культуры на самой Верхней Лене. Можно поэтому предполагать, что наконечники стрел с расщепом черешка из гуннских памятников Забайкалья находят свои прототипы в глазковских расщеплённых наконечниках и к тому же не одновременны белоусовским, а несколько позднее их. Здесь мы встречаемся с локальной, эндемичной, сначала собственно «ленской» формой, которой, во всяком случае, нет ни в Средней Азии (Литвинский, 1972, с. 89-107), ни в Причерноморье, а также в Китае и Монголии. Следовательно, три белоусовских наконечника нельзя датировать, исходя из их сопоставления с иволгинскими, гуннским временем, т.е. II в. до н.э. — II в. н.э. При раскопках городища на р. Иволге были обнаружены также втульчатые костяные наконечники (Давыдова, 1956, с. 289, рис. 20), близкие к одному белоусовскому (рис. 3, 1). Но подобные наконечники бытовали и раньше. В гуннских памятниках нет ни одной такой бусины, которая могла бы служить аналогией белоусовской каменной бусине с вставными стеклянными «глазками». Литые медные или бронзовые «пуговицы» полусферической формы с перекрестием тоже характерны для более раннего времени. За Байкалом и на Манхае они типичны для культуры плиточных могил. В гуннских же памятниках распространены железные «пуговицы» иных форм — в виде грибовидной шляпки. Отсюда следует, что белоусовское погребение принадлежит более раннему, догуннскому, времени в истории Восточной Сибири. Ориентировочно его допустимо датировать в пределах IV-III вв. до н.э.

Всё сказанное ведёт к общему выводу, касающемуся отношений между скифами и племенами Северной Азии. Как далеко простирались эти культурно-исторические контакты и связи Скифии с Сибирью, насколько сильным было их влияние на культуру и жизнь не только степных, но и лесных, таёжных, племён? Об этом можно судить по белоусовскому погребению. Как показано выше, несмотря на близость к степному Забайкалью, в его инвентаре отчётливо выступают западные связи, ведущие в собственно Скифию. В этом нет ничего удиви-

тельного, поскольку и в культуре гуннских племён, вплоть до Ордоса включительно, виден мощный пласт скифских или «скифо-сибирских» элементов. Особенно отчётливы они в искусстве, в характерном для него зверином стиле и в сюжетах этого искусства.

Перед нами, таким образом, новое свидетельство о прочных и глубоких связях скифских племён или, по крайней мере, их культуры с далёким, вплоть до Байкала и Якутии, севером, с таёжными племенами не только Западной, но и Восточной Сибири.

Литература. ^

Давыдова А.В. 1956. Иволгинское городище (к вопросу о гуннских поселениях в Забайкалье). — СА, №25, с. 261-300.

Лаппо-Данилевский А.С. 1887. Скифские древности. СПб. 167 с.

Литвинский Б.А. 1972. Древние кочевники «Крыши мира». М. 269 с.

Окладников А.П. 1940. Погребение бронзового века в Ангарской тайге. — КСИИМК, №8, с. 106-112.

Окладников А.П. 1946. Новая «скифская» находка на верхней Лене. — СА. №8, с. 285-288.

Окладников А.П. 1955. Якутия до присоединения к русскому государству (История Якутской АССР, т. 1). М.-Л. 432 с.

Ростовцев М.И. 1925. Скифия и Боспор. Л. VIII с. + 621 с.

Руденко С.И. и Глухов А.Н. 1927. Могильник Кудыргэ на Алтае. — В кн.: Материалы по этнографии, т. 3, вып. 2. Л., с. 37-52.

Талько-Гринцевич Ю.Д. 1902. Материалы к палеоэтнологии Забайкалья. IV. — Труды Троицко-Савско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Имп. Русского Географического об-ва, т. 3, вып. 1. Иркутск, с. 4-58.

Теплоухов С.А. 1929. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края. — В кн.: Материалы по этнографии, т. 4, вып. 2. Л., с. 41-62.

Minns E.H. 1913. Scythians and Greeks. Cambridge. XL p. + 720 p.

Okladnikov A.P. 1970. Yakutia before its incorporation into the Russian state. Montreal and London. XLI p. + 499 p.

А.П. Окладников

А.П. Окладников