|

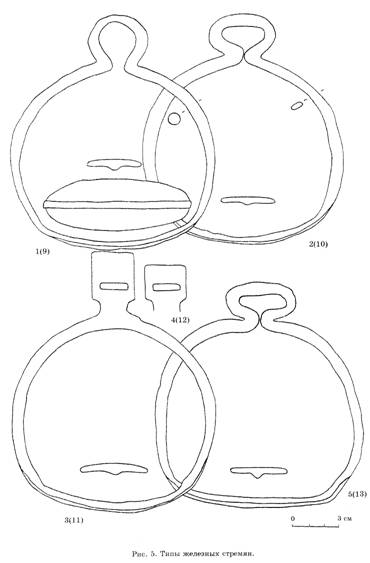

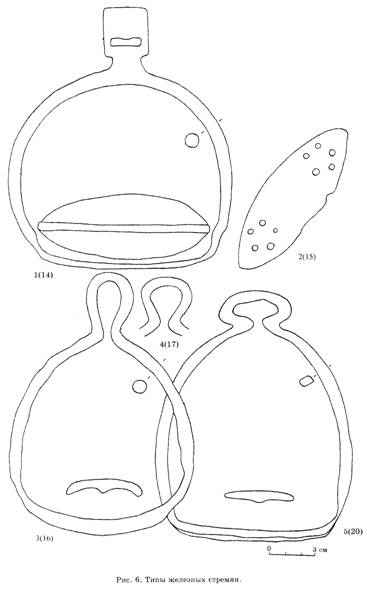

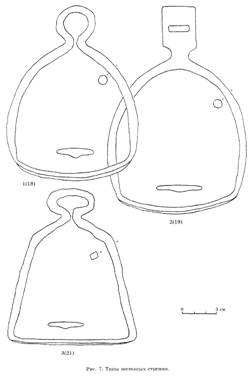

C. 138. Рис. 7. Типы железных стремян. |

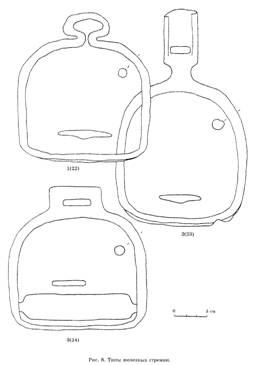

C. 139. Рис. 8. Типы железных стремян. |

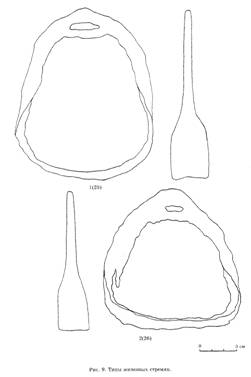

C. 140. Рис. 9. Типы железных стремян. |

Таблица № 1.

Допустимые напряжения в сечении подножия, дужек и ушка различных типов стремян. [В тексте PR, в таблице ПR.]

Типы стремян | M1 | М2 | М3 |

1 | 0,09ПR | 0,654ПR | 0,222ПR |

2 | 0,09IIR | 0,601ПR | 0,222ПR |

3 | 0.09ПR | 0,634ПR | 0,211ПR |

4 | 0,318ПR | 0,316ПR | 0,156ПR |

5 | 0,318ПR | 0,316ПR | 0,156ПR |

6 | 0,318ПR | 0,316ПR | 0,156ПR |

7 | 0,318IIR | 0,316ПR | 0,156ПR |

8 | 0,318ПR | 0,316ПR | 0,156ПR |

9 | 0,178ПR | 0,230ПR | 0,193ПR |

10 | 0,201ПR | 0,270ПR | 0,222ПR |

11 | 0,201ПR | 0,270ПR | 0,163ПR |

12 | 0,201ПR | 0.270ПR | 0,163ПR |

13 | 0,350ПR | 0,360ПR | 0,193ПR |

14 | 0,350ПR | 0,365ПR | 0,193ПR |

15 | 0,350ПR | 0,360ПR | 0,193ПR |

16 | 0,318ПR | 0,316ПR | 0,156ПR |

17 | 0,318ПR | 0,316ПR | 0,156ПR |

18 | 0,222ПR | 0,290ПR | 0,200ПR |

19 | 0,222ПR | 0,290ПR | 0,200ПR |

20 | 0,196ПR | 0,380ПR | 0,213ПR |

21 | 0,110ПR | 0,780ПR | 0,230ПR |

22 | 0,375ПR | 0,125ПR | 0,156ПR |

23 | 0,375ПR | 0,125ПR | 0,156ПR |

24 | 0,375ПR | 0,125ПR | 0,156ПR |

25 | 0,318ПR | 0,316ПR | 0,156ПR |

26 | 0,09ПR | 0,601ПR | 0,222ПR |

При одинаковой силе нагрузки на стремя:

M1 — момент допустимого напряжения (момент излома) в сечении подножки;

М2 — момент допустимого напряжения в сечении дужек;

М3 — момент допустимого напряжения в сечении ушка.

Границы (точки излома) показаны на таблице № 2.

Расчёт изменения допустимого напряжения в сечении дужек и подножия проводился по формуле:

d = Мизл. / Wxj < [d] (при изменении угла j), где

d — нормальное напряжение в сечении;

Мизл. — критическая точка допустимой нагрузки;

W — момент сопротивления сечения;

[d] — допустимые напряжения в сечении.

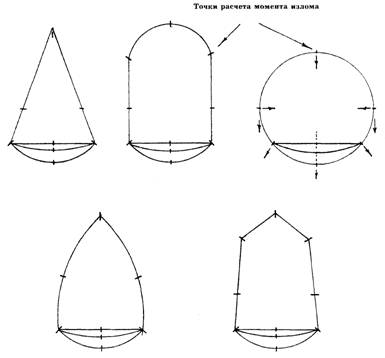

Таблица № 2.

Основные модели, использованные при расчёте допустимых напряжений в сечении подножия, дужек и ушка.

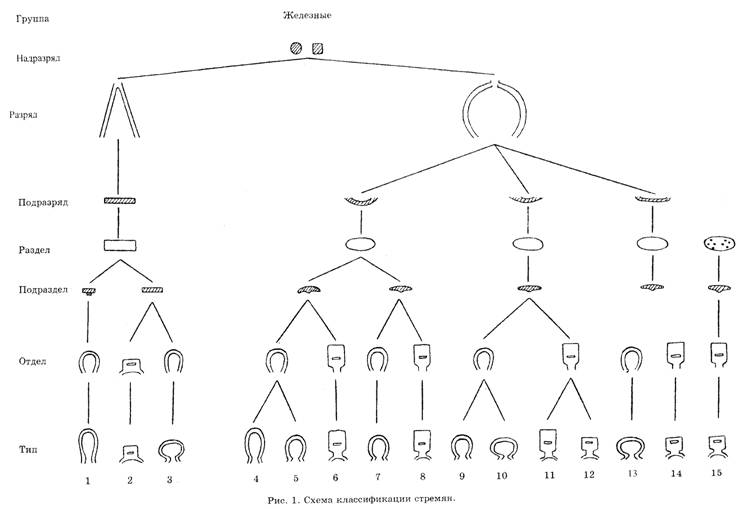

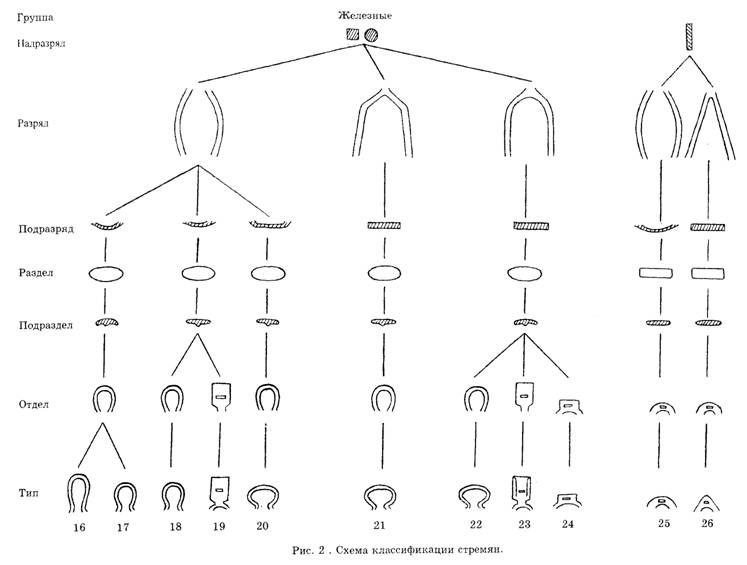

Раздел II. Прямоугольные.

Подраздел А. Уплощённопрямые.

Отдел I. Невыделеннопластинчатые.

Тип 24. Горизонтальнопластинчатые (4 экз.) (рис. 2.- 24; рис. 8.- 3). Ушко представляет собой пластину прямоугольной формы, высота которой в два и более раз меньше её длины.

Надразряд II. Уплощённые. Поперечное сечение дужки даёт прямоугольную фигуру, ширина которой значительно (в два раза и более) превышает высоту. Подножие находится в перпендикулярной плоскости к дужке, то есть при переходе в подножие плоскость дужки меняется на взаимоперпендикулярную.

Разряд I. Овальные.

Подразряд А. С сильно изогнутой подножкой.

Раздел I. Прямоугольные.

Подраздел А. Уплощённопрямые.

Отдел I. Безпластинчатые. Прорезь для крепления путлища проделана непосредственно в уплощенной верхней части дужки, которая и служит ушком.

Тип 25. Овальноушковые (1 экз.) (рис. 2.- 25; рис. 9.- 1). Верхняя часть дужки имеет овальную или, лучше сказать, дугообразную форму.

Разряд II. Треугольновидные.

Подразряд А. С прямой подножкой.

Раздел I. Прямоугольные.

Подраздел А. Уплощённопрямые.

Отдел I. Безпластинчатые.

Тип 26. Остроушковые (3 экз.) (рис. 2.- 26; рис. 9.- 2). Верхняя часть дужки заканчивается острым носиком.

Петельчатые, так называемые восьмёрковидные стремена, имеющиеся в нашем распоряжении, представлены типами 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22. Аналогии им найти несложно. Петельчатые стремена во второй половине I тыс. широко были распространены по всей территории Евразии [Ляпушкин, 1958, с. 143-144; Плетнёва, 1967, с. 167, рис. 46.- 5; Кирпичников, 1973, рис. 29, с. 49; Фёдоров-Давыдов, 1966, рис. 1; Амброз, 1981, рис. 4а.- 22, 39; Мажитов, 1981, рис. 6, 8, 31, 20-27, 37, 11; Могильников, 1973, рис. 2; Арсланова, 1969, табл. 68, 69; Гаврилова, 1965, рис. 8.- 8, табл. ХII.- 10, табл. XIX.- 22; Киселёв, 1949 [видимо, 1951], с. 579; Кызласов Л.Р., 1969, табл. 1.- 25, с. 20; Вайнштейн, 1966, с. 67, рис. 10, 12, 47, 93; Кызласов И.Л., 1981, рис. 38, 5; Савинов, 1979, с. 53-72; Деревянко Е.И., 1974, рис. 3; Кызласов И.Л., 1981, рис. 35.- 28]. Их появление относят к VI-VII вв. [Кызласов Л.Р., 1969, с. 20; Могильников, 1981, с. 32; Киселёв, 1949, с. 290-291; Гаврилова, 1965, с. 59-60]. Наибольшей популярностью они пользовались в VII-X вв. [Савинов, 1984, с. 132-134; Кирпичников, 1973, с. 48]. К концу X-XI вв. они постепенно выходят из употребления [Кызласов, 1983, с. 36, 37]. Отдельные экземпляры в древностях Восточной Европы известны в XIII в. [Кирпичников, 1973, с. 48], а в Южной Сибири — вплоть до современности [Кренке, 1984, с. 140, 141, рис. 1, 2].

Несоответствия в типах стремян нашего собрания: существование треугольных, овальных, круглых, арочных, и других форм дужек, сочетание их с различными вариантами подножек и ушками (вертикальнопетельчатыми, округлопетельчатыми, горизонтально-петельчатыми) и т.д. — всё это, как и в среде средневековых евразийских культур, указывает на их типологическое развитие, причины которого будут вскрыты ниже.

Некоторые исследователи (С.И. Вайнштейн, А.К. Амброз, Д.Г. Савинов, В.А. Грач) считают, что железные стремена появляются в Южной Сибири в IV-VI вв. [Вайнштейн, 1966, с. 64-65; Амброз, 1973, с. 86; Савинов, 1984, с. 133; Грач, 1982, с. 160, рис. 7]. По их мнению, своими формами они повторяют однотипные экземпляры Дальнего Востока (Япония, Корея) IV-VI вв. и, скорее всего, являются заимствованными в Южной Сибири образцами, на основе которых формировались все более поздние типы. Соглашаясь с ними в отношении даты стремян типа улуг-хорумских, имеющих дужки овальных форм, прямое подножие и, главное, — удлинённое не выделенное шейкой пластинчатое ушко, хочется ещё раз напомнить, что железные миниатюрные модели петельчатых стремян, как было показано С.В. Киселёвым и Л.Р. Кызласовым, известны значительно раньше, уже в таштыкской культуре, где датируются II в. [Киселёв, 1949, с. 516-518; Кызласов Л.Р., 1960, с. 140, рис. 9, 10; Кызласов И.Л., 1973, с. 29-30, рис. 5]. В связи с этим, на наш взгляд, нельзя так категорично ставить вопрос о прямом заимствовании стремян вообще, по крайней мере петельчатых, VI-VII вв. в Южной Сибири непосредственно от дальневосточных и относить, их появление к середине I тыс. Видимо, формирование характерных черт железных петельчатых стремян происходило значительно раньше, во время, предшествующее уйбатскому этапу таштыкской культуры, а складывание их типологических признаков осуществлялось на местной сибирской основе, восходя своими кор-

нями к ещё более ранним прототипам мягких стременных опор.

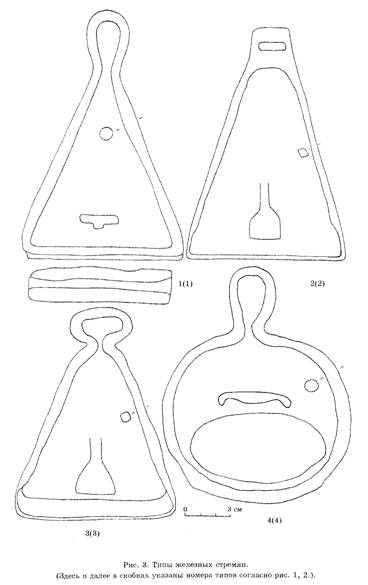

Восьмёрковидные стремена с петельчатым ушком произошли, вероятно, от веревочных или ременных стременных упоров [Агеева, Джузупов, 1968, с. 86; Вайнштейн, 1966, с. 63-64; Кызласов И.Л., 1983, с, 31], которые, по предполагаемой конструкции, должны были иметь удлинённое петельчатое ушко с перехватом в нижней части петли, служащим для ограничения передвижения по ремню путлища и закрепления на нём. Именно отсюда идёт традиция изготовления железных петельчатых стремян, где сжатые вплотную боковины дужки при переходе в ушко функционально представляют тот же самый перехват. Железная, деревянная или иная по материалу подножка-распорка обусловливала прямое подножие, что в конечном итоге предопределило общую треугольную в сочетании с подножкой конфигурацию стремян. Данные конструктивные особенности ременных упоров, безусловно, должны были сказаться на ранних железных экземплярах стремян. Последние, подобные нашему типу 1 (рис. 3,- 1), с вертикальновытянутой петлёй, треугольными очертаниями и прямым подбрусковидным подножием, следует признать тогда для этой серии самими ранними по времени формирования основных типологических признаков железных петельчатых стремян. Необходимо отметить, что, как в Приобье, так и в культурах сопредельных территорий» треугольной формы стремена встречаются очень редко. Ведущими типами в VI-VII вв. в Горном Алтае, в VII-VIII вв. — в Хакасии, Туве, Восточном Казахстане, Приуралье являются стремена овальных или округлых очертаний, такими же, как у типов 4, 5, 9, 16, 18 [Гаврилова, 1965, табл. VII.- 3, 4, табл. XIX.- 22; Кызласов И.Л., 1981, рис, 28.- 5; Вайнштейн, 1966, табл. I.- 10, табл. Ш.- 15, табл. VIII.- 4; Арсланова, 1968, табл. I]. Можно предположить, что в отличие от них стремена типа 1 в рассматриваемый период являются пережиточными формами, сохранившимися только в лесостепных периферийных районах. По своему виду они, пожалуй, восходят к традициям предшествующих одинцовских племён Верхней Оби, у которых, во мнению М.П. Грязнова, в первой половине I тыс. были распространены стремена, изготовленные из органических материалов. Сравнительно недавно в одинцовском погребении (IV-VI вв.) могильника Крохолёвка в Новосибирской области было обнаружено стремя, подобное улуг-хорумскому [Троицкая, Новиков, 1987, с. 273]. Это подтверждает мнение М.П. Грязнова о существовании стремян на Верхней Оби в предшествующее сросткинской культуре время. Некоторые сомнения на первый взгляд вызывает прямая подножка у стремян типа 1 (рис. 3.- 1), представляющая собой, как считает А.Н. Кирпичников, более поздний типологический признак, появляющийся в Восточной Европе не ранее конца IX, X вв. [Кирпичников, 1973, с. 45]. Однако, в Южной Сибири стремена с прямой подножкой известны в IV-VI вв. [Грач, 1982, с, 162]. Но они такие же, как у типа 1, отличаются от южносибирских и восточноевропейских конца I тыс. наличием нервюры, подквадратным брусковидным поперечным сечением и шириной, которая в данном, рассматриваемом случае не превышает 2 см, Эта подножка была рассчитана на максимальную нагрузку, совершенно не нужную в таких по структуре железных стременах, так как момент излома равен всего 0,09 PR (табл. 1). Видимо, данная форма была обусловлена предшествующей традицией изготовления прямых распорок-подножек ременных опор, у которых, помимо прямой нагрузки на подножке (в отличие от железных) дополнительная сила сжатия дужек, прямо пропорциональная первой величине, и момент излома повышается при одинаковом усилении 80 кг/s2 примерно до 4,75 PR. По форме подножек стремена типа I обнаруживают наибольшую типологическую связь со стременами IV- VI вв. типа улуг-хорумских и найденных в Крохолёвке [Грач, 1982, рис. 7; Троицкая, Новиков, 1987, с. 273].

Как уже отмечалось, железные стремена с треугольными очертаниями в середине I тыс. встречаются довольно-таки редко. Это объясняется тем, что если у ременных или волосяных стременных опор дужки эластичны, принимают боковую форму обуви, то в железных этого можно добиться лишь их округлением или увеличением длины подножки. Это непременно ведёт к потере несущих качеств всей конструкции, так как, например, увеличение угла между дужками в месте перехода к петле (угол Y) всего на 10° ведет к понижению уровня момента излома, приходящегося на дужки, в 35 раз (табл. 1). В цифровых значениях допустимого напряжения в сечении повышается с увеличением длины прямой подножки с 0,09 PR до 8,17 PR (табл. 1). Следовательно, если принять стремена с треугольными очертаниями за ранние, то дальнейшее усовершенствование треугольных форм стре-

мян должно было идти по пути изменения общей конфигурации дужек, а не за счёт увеличения длины подножия. Поэтому следующей ступенью развития, с позиции оптимального распределения нагрузок, следует признать стремена типов 4, 16 (рис. 3.- 4; рис. 6.- 3). Они оформлены такой же вертикальновытянутой петлёй, как у типа 1, а вид дужек новый: овальный или круглый. Появление таких форм приводит, в свою очередь, к другим изменениям. Сохранение прямой подножки в стременах с округлой формой дужек становится нерациональным, так как в данном случае увеличивается нагрузка на дужки (мизл.=0,316 PR). [3] А они, как показывают расчёты, являются, с точки зрения жёсткости всей конструкции стремян, наиболее важным звеном. Учитывая это, древние мастера опытным путём стремились выработать их наиболее оптимальные варианты, конечно, в сочетании с самыми удобными и прочными формами других элементов, в первую очередь — подножиями. Поэтому появление стремян с сильно изогнутыми и со слабо изогнутыми подножками не случайно. Их применение позволяло понизить момент излома дужек соответственно до 0,230 PR (типы 9, 10) и 0,182 PR (типы 4, 5) (рис. 5.- 1, 2; рис. 3.- 4). Но если на прямой подножке нагрузка распределяется равномерно по всей длине, а момент излома, как было показано, равен 0,09 PR, то у сильно изогнутой или слабо изогнутой она концентрируется в месте максимального прогиба, а момент излома повышается до 0,318 PR (типы 4, 5, 7). Это должно было привести к появлению не только усиленного ребра жёсткости в виде нервюры, проходящей под пластиной подножия, но и приобретению подножкой овальной в плане формы. То есть увеличивается ширина подножки (до 3-5 см и больше) в месте максимального напряжения (типы 4, 5, 16, 17) (рис. 6.- 2).

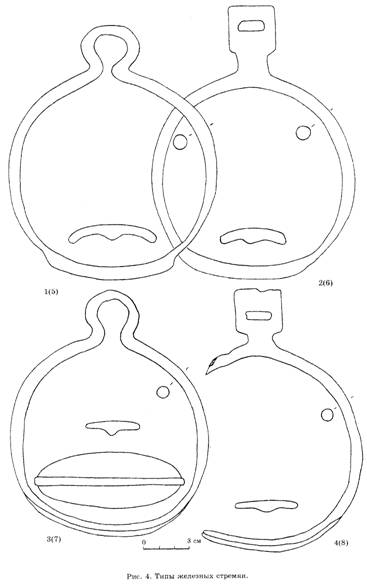

Петельчатые стремена с овальными или круглыми очертаниями, подобные нашим типам 4, 5, 7, 9, 10, 13 известны в VI-VIII вв. в Горном Алтае [Гаврилова, 1965, табл. XII.- 10, табл. XIX.- 22, табл. XXI.- 11; Вайнштейн, 1966, с. 137, рис. 6.- 1, 2; Киселёв, Евтюхова, 1941, с. 99, рис. 28; Киселёв, 1949, с. 291], в VII-VIII вв., в Хакасии [Кызласов И.Л., 1981, рис. 28.- 5; Николаев, 1972, с. 77; Николаев, 1982, рис. 1, 2; Евтюхова, 1938, рис. 135], Туве [Руденко, 1953, рис. 30.- 104; Кызласов Л.Р., 1969, табл. I, 12; Кызласов Л.Р., 1979, с. 133, рис. 92.- 13, рис. 93.- 4; Вайнштейн, 1966, табл. III.- 15, табл.V.- 15], Восточном Казахстане [Археологическая карта Казахстана, 1960, табл. IX; Арсланова, 1969, табл. I; Арсланова, 1968, рис. 4; Черников, 1957, с. 18-20], Приуралье [Мажитов, 1981, рис. 6, 31, 11, 21; Савинов, 1973, рис. 4, 5]. В IХ-Х вв. аналогичные формы на указанных территориях встречаются редко, исключение, пожалуй, представляют районы Приуралья [Мажитов, 1981, рис. 37.- 11]. По имеющимся в литературе данным время их максимального распространения надо отнести к VI-VIII вв., самое большое до середины IX в. По проведенным расчётам, стремена с дужками круглых и овальных очертаний в сочетании с сильно изогнутыми или слабо изогнутыми подножками (типы 5, 7, 10, 17, 18) являются одними из самых совершенных, с точки зрения распределения допустимых нагрузок между их различными элементами (табл. I). Однако, судя по материалам памятников Евразии, развитие такого типологического признака, как подножка, шло в конце I — начале II тыс. по пути перехода от форм округлых и дуговидных, а затем прямым. Это связано с тем, пишет А.Н. Кирпичников, что «стремена принимают всё большую нагрузку и их подножия в целях большой устойчивости (всадника — С.Н.) в ряде случаев распрямляются» [Кирпичников, 1973, с. 45]. Данный процесс, как и в первом случае, был связан с изменением общего вида дужек. Это объясняется тем, что применение слабо изогнутых или прямых подножек совместно с дужками овальных или круглых очертаний вело к переносу допустимого напряжения в сечении с подножия на дужки. Так момент излома дужек возрастал соответственно с 0,185 PR у стремян типа 5 до 0,270 PR у стремян типа 10, а у стремян типа 13 он повышался до 0,360 PR. Подобное перераспределение для сохранения нормальных напряжений внутри всей конструкции неминуемо должно было вести к появлению новых форм дужек. По материалам Южной Сибири намечается линия развития дужек от форм округлых к овальным и далее к арочным и пятиугольным (пятиугольные стремена по расчётам могут быть отнесены к подтипу арочных) (табл. 1). Это демонстрируют не только наши стремена типов 7, 17, 21, 22, но и большинство стремян этого времени на соседних территориях [Агеева, Максимова, 1959, рис. 4; Худяков, 1985, табл. III.- 15, рис. V.- 15; Кызласов Л.Р., 1979, рис. 149; Левашова, 1952, рис. 1.- 41, рис. 5.- 45, 50; Кызласов И.Л., 1983, табл. XV; Савинов, 1984, с. 132-133; Плетнёва, 1967, рис. 4.- 6]. Ранее конца VIII в. петельчатые стремена с дужками арочных и пятиугольных форм встречаются крайне редко,

что же касается верхней даты, то в сочетании с невыделенно-пластинчатыми ушками или в беспластинчатых стременах они доживают практически до современности. Видимо, стремена типов 21, 22 необходимо признать характерными только для самого конца I — начала II тыс. Они представляют собой заключительный этап развития стремян с петельчатым ушком.

Увеличение нагрузки на стремена не могло не сказаться на изменении петли. Расчеты показывают, что момент излома, приходящийся на ушко в стременах с различными дужками и подножиями, колеблется от 0,156 PR до 0,206 PR (табл. 1). То есть решающим фактором в развитии петли необходимо признать не форму стремян, а её несущие качества, зависящие от ширины стременного ремня. В таком случае стремена типов 1, 4, 16 отражают лишь начальный этап освоения этой категории легковооружёнными всадниками. Вертикальновытянутая узкая петля позволяла использовать стременные ремни шириной 1,4-1,7 см. Стремена, оформленные подобной петлёй, известны в VI-VII вв. в Горном Алтае [Гаврилова, 1965, табл. XIX.- 22, табл. XXI.- 11], в VII-VIII вв. в Туве [Савинов, 1984, табл. II.- 10; Овчинникова, 1982, с. 37], Восточном Казахстане [Черников, 1957, с. 81]. С увеличением нагрузки на стремена закономерно меняется и ширина путлища, что приводит к появлению типов 5, 7, 9, 17, 18 с округлой петлёй, позволяющей использовать ремень шириной 2,3-2,7 см, и с горизонтальновытянутой, у которой этот показатель увеличивается до 3 см и больше (типы 3, 10, 13, 20, 21, 22). В Южной и Западной Сибири первые датируются VII-VIII вв., VIII-IX вв. [Вайнштейн, 1966, табл. I.- 10; Савинов, 1982, рис. 4.- 9; Кызласов Л.Р., 1979, рис. 92.- 13; Кызласов И.Л., 1981, рис. 28.- 5, 7, 8; Грязнов, 1980, рис. 88.- 3, рис. 90.- 8], а вторые — ранее середины IX в. неизвестны [Кызласов И.Л., 1981, рис. 33, 36; Киселёв, 1949, табл. IV[правильно — LIII].- 9; Савинов, 1984, с. 133] . В Приуралье и Восточной Европе наблюдаются в конце I — начале II тыс. те же самые процессы [Кирпичников, 1973, с. 46; Мажитов, 1981, рис. 37.- 11, рис. 38.- 19; Фёдоров-Давыдов, 1966, рис. 46.- 5], хотя стремена, соответствующие но величине прорези ушка типам 10, 13 появляются значительно позднее, в XI-XII вв. [Кирпичников, 1973, с. 46]. [4] Интересно отметить, что стремена типов 5, 7, 17, 18 присущи для большинства средневековых южносибирских культур, тогда как стремена типов 20, 21, 22 в большой степени распространяются на территории Хакасии, в памятниках средневековых хакасов в Туве, Восточном Казахстане и Западной Сибири. Не является исключением и Верхнее Приобье [Кызласов И.Л., 1981, рис. 33, 36; Агеева, Джузупов, 1963, рис. 2; Кызласов И.Л., 1983, с. 36; Савинов, 1984, с. 133]. Имеющиеся у нас материалы близки, но не тождественны древнехакасским. Так, для последних характерным признаком является частое оформление подножки прорезными фигурами (круглыми, серповидными, подпрямоугольными и т.д.), которые располагались по кругу. В.А. Могильников, Д.Г. Савинов считают этот признак специально «древнекыргызским» [Могильников, 1981, с. 36; Савинов, 1984, с. 133]. Причём такое украшение подножки соответствует, как правило, именно восьмёрковидным петельчатым стременам. В наших материалах такое оформление подножек встречается очень редко. Необходимо констатировать ещё один факт. Петельчатые стремена нашего собрания в большинстве своём имеют дужки, изготовленные чаще всего из железного дрота подквадратного сечения. Такое явление наблюдается и в памятниках Горного Алтая, тогда как в Туве и Хакасии подобные формы стремян имели дужки округлого сечения. В настоящее время трудно сказать, являются перечисленные отличия этническими или же объясняются различными приёмами изготовления стремян. Вряд ли этот критерий можно выделять как хронологический, так как подобным образом оформлены и стремена типов 21, 22.

Итак, выделенные нами разнородные типологические признаки петельчатых стремян, даже взятые по отдельности, могут служить определёнными хронологическими и территориальными показателями. Этому не противоречат, а скорее всего подтверждают и варианты взаимовстречаемости их элементов. Так вертикальновытянутые петли соответствуют только округлым дужкам с Э-образными сильноизогнутыми подножиями. Исключение составляют единичные экземпляры подтреугольной формы, но также в комплексе с вертикальновытянутой петлёй. Стремена с овальными или округлыми дужками встречаются как с округлыми, так и с горизонтальновытянутьши петлями (типы 7, 10, 18, 20). В настоящее время невозможно выделить какие-либо устойчивые группы признаков, позволяющие соотнести их с более узкими хронологическими рамками. Время их

бытования следует определить VII-IX вв., хотя определённая линия развития всё-таки намечается. В большинстве случаев горизонтальновытянутой петле (типы 10, 13, 20) соответствуют слабоизогнутые, либо прямые подножки — признаки, присущие, как правило, для стремян IX-X вв. И, наконец, треугольные, арочные, пятиугольные формы дужек (типы 3, 21, 22) встречаются лишь с горизонтальновытянутыми петлями (рис. 3.- 1; рис. 7.- 3). Такая взаимовстречаемость характерна только для конца I — начала II тыс.

Выделеннопластинчатые стремена, так называемые стремена с прямоугольной петлёй на шейке, нашей серии представлены типами 6, 8, 11, 12, 14, 15, 19, 23. Наряду с восьмёрковидными петельчатыми, они являются одной из ведущих форм в раннем средневековье на всей территории Евразии [Кирпичников, 1973, рис. 29, с. 49; Плетнёва, 1967, рис. 46, 6, 8; Сорокин, 1959, с. 192; Фёдоров-Давыдов, 1966, с. 14, 15; Мажитов, 1981, рис. 38.- 6; Гаврилова, 1965, рис. 6.- 1, 8, 9, табл. XVIII.- 19; Арсланова, 1968, с. 105; Археологическая карта Казахстана, 1960, табл. IX; Кызласов Л.Р., 1969, с. 20; Кызласов Л.Р., 1979, рис. 147.- 4, 5; Левашова, 1952, рис. 5.- 53, 54; Киселёв, 1949, табл. IV[надо: LIX]. - 5, 6; Завитухина, 1978, рис. 4.- 2, 3; Кубарев В.Д., 1984, рис. 5.- 1; Евтюхова, 1948, рис. 135; Кызласов Л.Р., 1983, табл. XV.- 1, 2; Кызласов И.Л., 1981, рис. 35.- 26; Деревянко Е.И., 1974, с. 95]. Их появление относят к IV-V вв. [Савинов, 1984, с. 133; Грач, 1982, с. 162; Амброз, 1973, с. 83-86], хотя наиболее распространенными они были в VI-X вв. [Кызласов Л.Р., 1969, с. 20; Вайнштейн, 1966, с. 63, 64; Кирпичников, 1973, с. 49]. В начале II тыс. данные типы постепенно уступают место невыделеннопластинчатым и беспластинчатым стременам предмонгольского, а затем монгольского времени [Кызласов Л.Р., 1983, с. 36,37; Савинов, 1984, с. 133; Ляпушкин, 1958, с. 112-114]. Существуя параллельно с восьмёрковидными петельчатыми, они в своём развитии подчинялись тем же закономерностям: увеличение нагрузки на стремена сказывалось на совершенствовании всех типологических признаков. Это выразилось в переходе от дужек округлой формы VI-VIII вв. [Гаврилова, 1965, табл. XIV.- 12, рис. ХХII.- 9, с. 58-62; Кубарев В.Д., 1984, рис. 5.- 1; Кызласов Л.Р., 1979, рис. 92.- 13, рис.93.- 2-4; Вайнштейн, 1966, табл. V.- 16] к овальным VII-VIII вв. [Кызласов Л.Р., 1979, рис. 144.- 5; Могильников, 1981, рис. 20.- 55], а затем к наиболее жёстким — арочным и треугольным VIII-X вв. [Левашова, 1952, рис. 1.- 39, 42; Савинов, 1982, рис. 4.- 11-13; Евтюхова, 1975, рис. 135; Кызласов Л.Р., 1979, рис. 147.- 4, 5]. В Южной Сибири в начале II тыс. встречаются выделеннопластинчатые стремена только в сочетании с дужками арочных форм. Одновременно с изменением этого признака происходило и развитие подножия: от Э-образных сильно изогнутых (тип 6) к Т-образным слабоизогнутым (типы 11, 12) и далее к Т-образным прямым (типы 14, 15, 23) (рис. 4.- 2, 3; рис. 5.- 3; рис. 7.- 2; рис. 8.- 2). Соответствие форм дужек и подножий у них так же, как и восьмёрковидных петельчатых, зависело от распределения допустимых напряжений в сечении, что и обусловливало необходимый уровень момента излома. Судя по всему, уже ранние типы стремян данного отдела испытывали большую нагрузку, чем восьмёрковидные петельчатые (табл. I). [5] Об этом свидетельствует раннее (VIII-IX вв.) появление дужек арочных форм в сочетании с Т-образными слабоизогнутыми или же Т-образными прямыми подножками (типы 11, 14, 15). Их овальные, довольно-таки широкие (до 5 см) пластины не только укреплялись более прочными нервюрами, но и имели загнутые книзу боковины пластин подножия, выполняющие, видимо, функцию дополнительных рёбер жёсткости [Киселев, 1949, табл. IX.- 5, 6; Левашова, 1952, рис. 5.- 53, 54]. Такое оформление, безусловно, было вызвано увеличением ширины подножия и общей нагрузкой, приходящейся на них. Стремена подобных типов были распространены наиболее широко в Южной и Западной Сибири в VIII-X вв. [Левашова, 1952, с. 128; Евтюхова, 1948, с. 69, 72; Кызласов И.Л., 1981, с. 56, 57; Савинов, 1984, табл. V].

Несколько иначе обстоит дело с вопросом о развитии ушка (пластины и шейки) у выделеннопластинчатых стремян. На первый взгляд, данный типологический признак подчинялся тем же закономерностям эволюции, что и у петельчатых. Так ширина прорези для крепления стременного ремня у стремян IX-XI вв. в 1,5-2 раза больше по сравнению с предшествующими VI-VIII вв. Цифровые выражения этого процесса практически полностью совпадают с теми, что мы видели у петельчатых типов 1, 5, 10. Изменение формы и размеров шейки тоже зависело от степени увеличения нагрузки. Однако в подобных экземплярах момент излома сказывался не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости. Тогда определяющей необходимо признать

силу изгиба, действующую на шейку. Специальных расчетов этих величин нами не проводилось, так как уже основные формулы [6] позволяют сделать определённые выводы: чем больше ширина и меньше высота шейки, тем выше уровень допустимого напряжения в сечении. И действительно, судя по имеющимся у нас материалам, южносибирские стремена VI-VIII вв. оформлялись более узкой и высокой шейкой до сравнению со стременами IX-X вв. На раннюю датировку стремян с узкой-высокой шейкой указывают и формы их дужек, круглые или овальные, в сочетании с Э-образными сильноизогнутыми и Т-образными слабоизогнутыми подножиями, подобные нашим типам 6, 19, которые, исходя из этого, скорее всего датируются VII-VIII вв. Это подтверждается и другим фактом. В конце I тыс. в Южной Сибири были распространены стремена с пластинчатым ушком, крепившимся к дужкам посредством круглой или овальной в сечении шейки. В комплексе с арочными дужками и спрямленными подножками такие стремена широко известны в памятниках VIII-XI вв. Горного Алтая, Тувы, Хакасии и Восточного Казахстана [Савинов, 1982, рис. 4.- 11-13; Новиков, 1985, рис. 30.- 62, 106; Левашова, 1952, рис. 1.- 39, 42], По форме и параметрам шейки они отличаются от синхронных восточноевропейских находок, имеющих пластинчатую, часто очень широкую и невысокую шейку [Плетнёва, 1967, рис. 46; Фёдоров-Давыдов, 1966, с. 14, 15; Каргер, 1940, рис. 18.- 35]. Существующие различия, как нам кажется, объясняются тем, что сечение шейки южносибирских экземпляров независимо от её высоты, конечно, в допустимых пределах, обеспечивало необходимый запас прочности — в 2,5-3 раза превышающий момент излома у аналогичных стремян с пластинчатой плоской шейкой. Для усиления несущих качеств необходимо было увеличивать ширину и уменьшать высоту шейки, что демонстрируют материалы Восточной Европы. Это, как будет показано ниже, и обусловило корни двух линий происхождения невыделеннопластинчатых стремян X-XII вв.

Сейчас пока трудно ответить на вопрос, какие причины лежали в основе развития пластины ушка в вертикальной плоскости, так как даже при минимальной её высоте обеспечивалась нужная прочность. Однако это не снимает необходимости рассмотрения несоответствий признаков, как правило, в VII-IX вв. длина пластины превышает её ширину в два и более раза, тогда как к концу I тыс. параметры этих показателей практически выравниваются. Некоторые вертикальновытянутые пластины у стремян VIII-IX вв. оформлялись по бокам дополнительными выступами-бордюрами [Левашова, 1952, рис, 1.- 39, 40, 42, рис. 5.- 53, 54; Савинов, 1982, рис. 4.- 12, 13]. С одной стороны, они могли играть роль рёбер жёсткости, усиливающих пластину, с другой, — быть своеобразными ограничителями для горизонтального перемещения стременного ремня и, с третьей, — быть своеобразными украшениями пластины. Такие бордюры практически не встречаются у стремян X-XI вв. и более поздних. Возможно, это обусловливалось какими-то традициями, а может, было связано с дополнительными способами крепления стремян к путлищу, о чём свидетельствуют стремена с обоймами на пластинах. Исходя из сказанного, стремена типа 6, 19 (рис. 4.- 2; рис. 7.- 2) скорее всего, датируются VII-VIII вв. На это указывают формы их овальных и округлых дужек в сочетании с сильноизогяутыми подножиями, а также узкая, сравнительно высокая шейка в варианте с короткопластинчатым ушком. Необходимо признать такие стремена довольно-таки редкими формами для Верхнего Приобья. Ведущими здесь в конце VII-XII вв. оставались восьмёрковидные петельчатые стремена типов 5, 7, 9, 13, 18, 20. Поэтому определение Д.Г. Савиновым стремян с пластинчатой петлёй на дужке, близких нашим типам 6, 8, 11, 15, 19, типично сросткинскими, и его вывод о происхождении невыделениопластинчатых стремян в Южной Сибири непосредственно от них выглядит категоричным [Савинов, 1973, с. 189-192; Савинов, 1984, с. 133; Савинов, 1977, с. 37,38].

В Южной Сибири во второй половине I тыс. параллельно развивалось два типа стремян: восьмёрковидные петельчатые и выделеннопластинчатые, формально совпадающие с нашими типами 5, 7, 9, 6, 8, 11, 15 и др. На данном этапе исследования имеющиеся материалы не позволяют провести корреляцию между различными типами стремян и другими категориями вещей и оружия, найденных в археологических комплексах, что позволило бы конкретнее судить о том, какие причины (социального, этнического или иного порядка) лежали в основе этих различий. Несмотря на это, позволим себе некоторые предположения. Как показывают расчёты, пластинчатые стремена были более приспособлены к высоким нагрузкам, чем петельчатые (табл. 1). Исходя из этого, а также учитывая тактику конного боя, состав-

конницы, конструкции сёдел, изменения стремян и т.д., можно сделать вывод о том, что первые использовались тяжеловооружёнными, а вторые — легковооружёнными всадниками. Косвенно об этом свидетельствуют следующие факторы:

— выделеннопластинчатые стремена имеют лучшую, по сравнению с восьмёрковидными, отделку; только среди них встречаются экземпляры, украшенные орнаментом и даже инструктированные серебром. Вспомним широко известное стремя из Уйбатского чаа-таса и другие [Киселёв, 1949, табл. IV[надо: LIV].- 12, с. 326; Левашова, 1952, рис. 1.- 40; Троицкая, Новиков, Сальникова, 1984, рис. 28.- 4; Евтюхова, 1948, рис. 16; Кызласов Л.Р., 1983, рис. 1, 3]; — материалы полевых исследований показывают, что если в погребениях находят непарные стремена, а такое явление в Южной и Западной Сибири наблюдается очень часто с VI в. вплоть до современности, то левое — парадное или почётное стремя всегда является выделеннопластинчатым [Кызласов Л.Р.,1969, с. 182|;

— не случайно ли выделеннопластинчатые стремена типов 6, 8, 14, 19, 23 получили максимальное распространение в Горном Алтае, Туве и особенно в Хакасии, то есть на территориях, исконно принадлежащих центрам ранних государственных объединений, таких, как Древнетюркский и Уйгурский каганаты, государство средневековых хакасов, из населения которых в большинстве случаев формировались отряды гвардии — тяжелобронированных всадников-копейщиков [Худяков, 1980, с. 139; Худяков, 1986, с. 137-206];

— из населения зависимых периферийных территорий создавались отряды легковооружённых всадников-лучников, именно здесь ведущими типами могут быть признаны восьмёрковидные петельчатые стремена, подобные нашим типам 5, 7, 9, 13, 18, 20 (Худяков, 1980, с. 140]. [7] Не являются исключением и материалы Верхнего Приобья, Если это все так, то поиски в этих направлениях могут привести к тому, что стремена станут служить, конечно, в допустимых пределах, показателями социальной принадлежности.

Кроме рассмотренных выше форм в материалах сросткинской культуры известны невыделенноплатинчатые, так называемые с прямоугольным выступом на дужке, стремена — типов 2, 24. Их можно рассматривать как переходные к широко известным в монгольское время беспластинчатым стременам (рис. 3.- 24; рис. 8.- 3). По вопросу их происхождения имеется несколько точек зрения. Так Д.Г. Савинов считает, что они появляются как закономерный процесс развития выделенноплаетинчатых стремян, поздние типологические формы которых (низкая, широкая шейка) свидетельствуют о ходе «сращивания» пластины с дужкой [Худяков, 1980, с. 87]. Другую схему предложил И.Л. Кызласов: «типологическое влияние формы петель поздних восьмёрковидных стремян на облик, по крайней мере ряда экземпляров с петлей ни шейке, на наш вагляд, несомненно. Фактически перед нами уплощенная «сросшаяся» с плечиками овальная петля» [Кызласов, 1983, с. 36, 37], Окончательное решение этого вопроса на имеющихся материалах не представляется возможным, хотя рассмотренные нами поздние типы (20, 21, 22) восьмёрковидных петельчатых стремян нашей серии, их арочные и пятиугольные формы дужек, прямые подножия, горизонтальновытянутые петли, часто смыкающиеся с дужками, — все эти типологические особенности сближают их с однотипными невыделеннопластинчатыми стременами X-XII вв., что свидетельствует в пользу предположения И.Л. Кызласова. С другой стороны, недавно в Горном Алтае (Катанда) найдено несколько экземпляров стремян, у которых прямоугольная пластина близко посажена к дужкам и отделена от них двумя круглыми боковыми вырезами. В принципе остаётся их только замкнуть, чтобы получить прямоугольную пластину с двумя отверстиями для ремня путлища. Подобные стремена с двумя отверстиями в пластине на дужке известны в памятниках Горного Алтая [Киселёв, Евтюхова, 1941, с. 27]. Видимо, процесс перехода к невыделеннопластинчатым стременам шёл параллельно и обусловливался типологическим развитием как петельчатых, так и пластинчатых стремян. Возможно, он определялся двумя традициями, которые можно условно и предварительно назвать южносибирской и восточноевропейской. Их суть заключается в следующем. Переход к невыделенноплаетинчатым стременам предмонгольского времени в Южной Сибири происходил на основе поздних типологических форм восьмёрковидных стремян. Во-первых, об этом свидетельствует широкое распространение исходных форм в южносибирских средневековых культурах (типа 3, 10, 13, 20, 21, 22), во-вторых, в IX-X вв. здесь хорошо известны выделеннопластинчатые стремена с цельной овальной или даже круглой, достаточно высокой шейкой, типо-

логические особенности которых вряд ли могут служить базой для возникновения невыделеннопластинчатых типов. В то же время стремена с очень широкой шейкой или даже без неё, но с довольно высокой петлёй в VIII-X вв. широко известны в памятниках Восточной Европы [Кызласов И.Л., 1988, с. 37]. Именно здесь бытуют их производные формы с прямоугольным выступом над дужкой — стремена, характерные для X-XII вв., которые формировались очевидно, на основе поздних форм выделеннопластинчатых стремян [Кирпичников, 1973; Плетнёва, 1967; Фёдоров-Давыдов, 1966; Мерперт, 1951]. Невыделеннопластинчатые стремена, аналогичные нашим типам 3, 24 в X-XII вв. известны практически на всей территории Евразии [Кирпичников, 1973, рис. 29; Плетнёва, 1967, рис. 46.- 8; Киселёв, 1949, с. 326; Кызласов И.Л., 1983, с. 36, 37; Мажитов, 1981, рис. 45.- 6; Арсланова, 1968, табл. I; Могильников, 1981, рис. 73.- 7]. Среди них тип 24 является, пожалуй, более ранним по сравнению с типом 3. Об этом свидетельствуют такие его признаки, как прямоугольная, довольно-таки длинная пластина ушка, дужки круглого сечения, их арочная форма и упрощённопрямое подножие (рис. 3.- 2; рис. 5.- 3). Всё это сближает их с поздними формами восьмёрковидных петельчатых стремян IX— X вв. (типы 21, 22). Тип 3 имеет уплощённую, подквадратную пластину и, что важно, пластинчатое поперечное сечение дужек подтреугольной формы — признаки, характерные, как правило, для стремян XI-XII вв., получивших широкое распространение в предшествующее время в памятниках Восточной Европы и Приуралья. Скорее всего в этих стременах наиболее сильно сказалось западное влияние. В Восточном Казахстане, Южной и Западной Сибири стремена типов 3, 24 появляются не ранее X в. Позднее в XI-XIII вв. они широко известны в культурах предмонгольского времени [Агеева, Максимова, 1959, с. 32-58; Кызласов И.Л., 1980, с. 139; Кызласов И.Л., 1983, с. 47; Басандайка, 1948, с. 114]. Как было показано выше, развитие предшествующих форм и их типологические особенности не позволяют датировать стремена типов 3, 24 VIII-X вв., как считает Д.Г. Савинов [Савинов, 1977, с. 37, 38]. Никаких оснований для такой датировки нет. Поэтому вряд ли можно говорить о первоначальном появлении невыделеннопластинчатых стремян в материалах сросткинской культуры. Скорее всего стремена типов 3, 24 необходимо рассматривать в общем контексте развития этих форм и датировать X-XII вв. По этим причинам они не могут служить основой для южносибирских типов невыделеннопластинчатых стремян, а отсюда необоснованным выглядит мнение Д.Г. Савинова о сложении стремян с отверстием для путлища в самой дужке (беспластинчатых) на базе сросткинских типов невыделеннопластинчатых стремян [Савинов, 1984, с. 133, 134]. Беспластинчатые стремена нашей серии представлены типами 25, 26 (рис. 9.- 1, 2). Данные типы стремян появляются в начале II тыс. Постепенно видоизменяясь, они становятся характерными для XIII-XIV вв., о чём свидетельствуют погребения кочевников Евразийских степей. На Алтае они, видимо, типологически следуют за округлыми и арочного типа стременами с прямоугольным выступом в верхней части дужки (невыделенно-пластинчатые стремена типов 3, 24). Стремена, подобные нашим типам, известны в погребениях монгольского времени могильника Кудырге. А.А. Гаврилова датирует их XIII-XIV вв. [Гаврилова, 1965, с. 83]. А.П. Уманский, описывая инвентарь раскопок К.Ф. Ледебура, считает возможным отнести их ко времени середины IX-XII вв. [Уманский, 1964, с. 42]. На наш взгляд, для Алтая нижняя хронологическая граница несколько занижена. Скорее всего, исходя из формы верхней части дужки и подножия, их следует датировать XI-XIII вв. [Плетнёва, 1958, с. 70]. Конструктивно близкие стремена были найдены и в погребении у села Сухие Гривы на Алтае. Д.Г. Савинов датирует их XIII-XIV вв., считая эту могилу кыпчакской [Савинов, 1979, с. 70]. В Восточном Казахстане похожие стремена известны в погребениях XI-XII вв. Ждановского могильника [Агеева, Максимова, 1959, с. 45]. В Томском Приобье они найдены в комплексах Басандайки и Еловского курганного могильника и также относятся к X-XII вв. Известны и в Хакассии на малиновском этапе (X-XII вв.) аскизской культуры [Кызласов И.Л., 1981, с. 203]. Стремена типов 25, 26 мы склонны датировать XI-XII вв. Дело в том, что в XIII-XIV вв. стремена, сохраняя предшествующую форму, становятся более массивными, а край очень широкой подножки чаще отогнут книзу. Появляются и иные конструктивные особенности, связанные с формами стремян (треугольные с сильноизогнутыми подножиями Э-образного сечения; со своеобразным переходом дужек в подножие и т.д. [Кирпичников, 1973]. Более того, стремя типа 25 повторяет собой форму выделеннопластинчатых стремян, хорошо

известную ранее на Алтае, в Восточном Казахстане, в Хакасии и Туве. Такое конструктивное сочетание старой формы с новым типом крепления могло сложиться только в самом конце I — начале II тыс. В заключение хочется добавить, что племена сросткинской культуры, наряду с изученными типами, возможно, употребляли стремена, изготовленные из других материалов (кость, дерево, ременные опоры и т.д.), которые не сохраняются в погребениях VI-XI вв., но известны в более поздних курганах; например, к ним можно отнести роговое стремя подтреугольной формы с округлой подножкой и прорезью для ремня в дужке из Калмакского могильника в Среднем Причулымье [Беликова, 1990], деревянное невыделенно-пластинчатое стремя из теленгитского погребения XVII вв. в Горном Алтае [Гаврилова, 1964, рис. 20], а также известные этнографические экземпляры [Кызласов ИЛ., 1986, с, 100-130].

Примечания

[1] В данном случае учитывались опубликованные в археологической литературе типы, а также материалы известных нам коллекций.

[2] Математические расчёты распределения нагpyзки (момент излома (мизл.) ушка, дужек, подножия) внутри различных по форме стремян проведены по абсолютным моделям основных форм кандидатом технических наук, доцентом кафедры сопротивления материалов АГТУ им. И.И. Ползунова А.Ф. Родиным, за что приношу ему большую благодарность.

[3] Изменение подножки зависело н от других причин, главная же из которых — усиление устойчивости всадника, в частности же приспособление к определённой форме обуви. К сожалению, в настоящий момент для Южной Сибири практически не имеется данных, позволяющих провести такое соотношение.

[4] Увеличение ширины стременного ремня, изменение длины прорези ушка стремян не могло не сказаться на размерах приёмной прорези пряжек, использовавшихся для крепления ремня путлища к седлу. Следовательно, для пряжек эти параметры также могут быть использованы в качестве хронологического показателя.

[5] Расчёты для петельчатых стремян проводились по математическим моделям, которые соответствуют и известным формам выделеннопластинчатых стремян, поэтому все основные выводы будут справедливы и для них.

[6] Wx1 =cd2; Wx2=dc2; d≥0, то Wxl>>Wx2; Wxj — момент сопротивления поперечного сечения; Wx2 — момент сопротивления продольного сечения; d — ширина, шейки; с — высота шейки [Шиляев, 1976].

[7] С этой точки зрения для данных районов находки выделеннопластинчатых стремян могут служить, вероятно, определёнными показателями социального и военно-иерархического положения умершего.

С.В. Неверов

С.В. Неверов