|

|

|

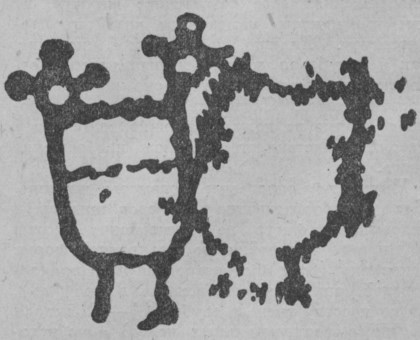

Дом на боярской писанице.(Открыть в новом окне) |

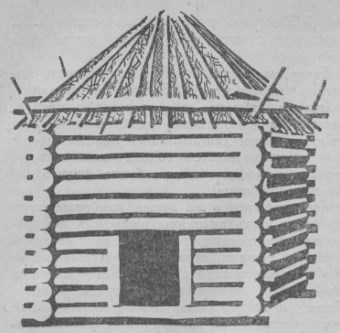

Реконструкции дома на боярской писанице.(Открыть в новом окне) |

то в известных случаях она вполне может служить объектом изучения.

При взгляде на Боярскую писаницу прежде всего бросаются в глаза изображения построек. Постройки разнообразные. Три средних представляют четырёхугольные бревенчатые срубы с четырёхскатной пирамидальной крышей. Вертикальные полосы на крыше изображают собой жерди, которыми придавлено корьевое покрытие крыши, а торчащие по углам пары каких-то концов представляют или концы горизонтальных брёвен, сдерживающих жерди, или колья, на которых брёвна лежат. То, что А.В. Адрианов видит здесь «характерную китайскую архитектуру с её многоэтажными крышами», это плод простого недоразумения. Незачем за аналогиями отправляться в Китай. Каждый тубалар из сев. Алтая признает в этих изображениях своё собственное жилище, не имеющее никаких намёков на китайскую архитектуру. Жилища на Боярской писанице, как и у тубалар, в центре крыши имеют отверстие для выхода дыма; оно же — и для доступа света. Следовательно, огонь разводился прямо на полу. Возможно, что круг в дверях представляет условное изображение очага.

Интересно определить размеры жилища. Судя по соотношению размеров жилища и человеческих фигур, по соотношению высоты и ширины постройки, по квадратной форме основания (если бы постройка была продолговатой, она изображалась бы в профиль), по количеству звеньев сруба (11-12, исходя из числа горизонтальных полос) и по некоторым другим соображениям, жилища были небольших размеров. Высота стен в рост человека или немного более, площадь пола 20-30 кв.м — вот наиболее вероятные размеры изображённых на Боярской писанице жилищ. Такое жилище могло удовлетворять потребности одной семьи в 5-7 человек.

Таковы же по размерам и остальные изображённые на писанице постройки. Самое правое строение, по форме очень похожее на известное изображение в росписи керченских катакомб, никак нельзя считать войлочной юртой. Полосатость стен не случайна. Она отражает их структуру. Вероятнее всего, эта круглая в основании постройка сложена из пластов дёрна или другого аналогичного материала (может быть, это плетнёвая постройка) . Даже в том случае, если бы стены на рисунке были не полосатые, нельзя бы было считать эту постройку войлочной юртой. Бревенчатый сруб и войлочная переносная юрта не совместимы в пределах одного производственного коллектива. Они предполагают наличие двух совершенно различных систем хозяйства. Все известные нам примеры сосуществования в одном посёлке сруба с переносной войлочной юртой связаны с классовым обществом, связаны с сосуществованием двух систем хозяйства. Юрта — в кочевом хозяйстве феодала или кулака, сруб — в осёдлых или полукочевых зависимых от первого хозяйствах. В нашем же случае, как это будет видно в дальнейшем изложении и как это видно из статьи А.Н. Бернштама (см. ниже, стр. 45-49), никакой речи о классах, никакой речи о двух системах хозяйства в пределах одного хозяйственного коллектива быть не может.

Менее понятна крайняя левая постройка. Силуэтное изображение её не даёт уверенности в правильности определения её назначения, её конструкции и материала, из которого она сделана. Может быть, постройка совершенно аналогична описанным трём средним, но выполнена иным способом, может быть другим лицом, и потому отличается от них по внешнему виду. Вместе с тем не исключена и другая возможность её объяснения. Не является ли она другим типом постройки? Не сделана ли она из другого материала и для другого назначения? Если это так, то отсутствие на рисунке дверей может быть и не случайным. Возможно, что эта постройка, стоящая в некотором отдалении от других, не жилище, а общественный амбар или другое какое-нибудь хозяйственное строение. Возможно также, что и самая правая дерновая постройка тоже не является жилищем одной из семей, а выполняет роль общественного дома. Это тем более вероятно, что рядом с постройкой стоит мужчина,

а не женщина, как это наблюдается при жилых домах.

Около трёх жилых домов и (условно пока так называем) амбара расположена целая серия фигур двух родов: три силуэтно изображённые женщины и около десяти контурных рисунков так называемых скифских котлов. Последние сосредоточены главным образом вокруг амбара. Женщины, одетые в широкие платья (с накинутыми на голову платками?), держат в руках какие-то предметы (может быть, сосуды для доения молока?).

Очевидно, авторы писаницы, изображая женщин рядом с жилищами и котлами, хотели подчеркнуть, что домашнее хозяйство — область женского труда, что дом и домашний очаг неразрывно связан с женщиной.

Почти по всей площади писаницы разбросаны то там, то тут отдельные точки, явившиеся отчасти результатом случайных ударов орудия при изготовлении писаницы, частью, быть может, результатом выветривания породы, что не всегда может быть с точностью установлено по эстампажу. Но в одном месте, а именно, налево от построек, сразу же за последним изображением котла, поверхность камня покрыта равномерно расположенными точками-ямками, полученными путём двукратных или трёхкратных ударов. На фоне этих точек помещена фигура мужчины. Не изображает ли собой эта испещренная точками поверхность посева? И если так, то случайно ли присутствие на поле именно мужчины? Заметим, что на рисунке в статье А.Н. Бернштама с мотыгой изображён также мужчина.

Женщина на боярской писанице.(Открыть в новом окне) |

Детали боярской писаницы.(Открыть в новом окне) |

Далее за полем следует группа мало понятных изображений. Возможно, что здесь наложены друг на друга несколько изображений, что и запутывает их понимание. Среди кажущегося для нас хаоса линий и пятен ясно вырисовывается голова животного, с торчащими ушами, и как будто фигура человека (мужчины).

Непосредственно за этими изображениями вся левая часть писаницы заполнена фигурами животных, идущих по направлению к поселению. Позади животных — мужчина, за ним (осёдланная) лошадь. Несомненно,

это — стадо, подгоняемое пастухом к дому. Может смутить лишь совсем необычайный для известных нам исторических эпох Минусинского края состав стада. Здесь нет ни одного изображения, которое можно было бы приписать лошади, быку или овце. Изображённое на писанице стадо состоит исключительно из оленей и коз. Однако это ни в корм случае не значит, что так было и в реальной действительности; это не значит, что общество, памятником которого является рассматриваемая писаница, разводило главным образом оленей и коз. Наоборот, реальное стадо могло быть совсем иным по своему составу; оленей в нём могло не быть совершенно. Только в изображениях религиозного назначения, каким несомненно является Боярская писаница, в силу пережитков тотемических представлений, реально существующие, хозяйственно осваиваемые животные могли условно претворяться в иные образы, в данном случае в оленей. Боярская писаница не есть простое фотографическое воспроизведение действительности. Действительность здесь представлена так, как она воспринималась мышлением высекавшего писаницу коллектива.

В изображениях Боярской писаницы запечатлено лишь то основное, чем определялась жизнь коллектива, и так, как этот коллектив воспринимал и понимал окружающую его действительность.

Что же мы видим в изображениях писаницы? Мы видим единый производственный коллектив, живущий отдельными маленькими семьями, но имеющий общее поле, общее стадо, общий амбар. Женщина неразрывно связана с домашним хозяйством, а основные производства, земледелие и скотоводство, находятся в руках мужчины. Отсюда — руководящая роль в общественной жизни мужчины. Вот основные моменты, определяющие социально-экономическую структуру общества, памятником которого является Боярская писаница.

Боярская писаница — исключительный в сво[ё]м роде памятник. Трудно подыскать более чёткую, более красочную и более образную характеристику основных особенностей для одного из конкретных вариантов родового общества. Схема родового общества, данная Боярской писаницей, настолько выразительна, что воспроизведение её должно будет явиться обязательной иллюстрацией в каждом руководстве по истории доклассового общества.

В заключение несколько слов о датировке Боярской писаницы. Конец родового общества в Минусинских степях датируется временем не позднее начала нашего летоисчисления, следовательно и писаница не может принадлежать более позднему времени. Довольно прочные основания для датировки дают изображения так называемых скифских котлов. Глиняные сосуды, имитирующие форму бронзовых котлов, характерны для последнего этапа так называемой минусинской курганной эпохи и позднее. Отсюда можно сделать заключение, что писаница относится к первым столетиям до н.э. В полном соответствии с такой датировкой находится и техника изображений. Как раз для минусинской курганной эпохи характерны выдолбленные таким способом изображения.

[1] 1 А.В. Адрианов, Предварительные сведения о собирании писаниц в Минусинском крае, «Изв. Рус. ком. для изуч. Средн. и Вост. Азии», 1904, №4, стр. 30.

[2] 2 См. «Из отчёта А.В. Адрианова Писаница Боярская». Там же, 1906, №6, стр. 53-57.

[3] 1 Воспроизведение писаницы сделано по рисунку, скопированному мной с эстампажа в натуральную величину, с соблюдением, по возможности, всех деталей техники изображения.

М.П. Грязнов

М.П. Грязнов