|

|

|

1-й слой |

|

|

2-й слой |

|

1. Тагарско-таштыкского типа |

140 шт. |

55. |

10% |

43 шт. |

45.0% |

|

2. Кыргызские вазы |

10 шт. |

4.% |

} 44.2% |

29 шт. |

31% |

} 55% |

3. Грубая, типичная для кыргызских курганов Чаа-тас |

103 шт. |

40.2% |

23 шт. |

24% |

Первая группа посуды Копёнского поселения представлена обломками, сосудов, сохранивших в себе традиции тагарско-таштыкской керамики, с течением времени отчасти видоизменившихся.

Так, фрагменты, имеющие сходство с тагарской керамикой, отличаются от нее цветом и составом теста. Посуда, имеющая черты сходства с таштыкской, тоже отличается от неё.

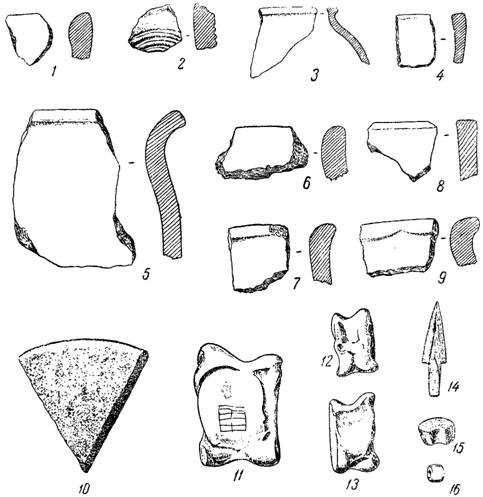

Фрагменты сосудов, найденные в первом и втором слое (№682, 687, 693, 93, 162, 164, 383, 902)1 [2] (рис. 60а, 1) из хорошо отмученного серовато-жёлтого теста с примесью песка и вкраплениями золотистых блёсток, имеют заглаженную до блеска поверхность без орнамента. Внутренняя сторона — серая, обжиг очень хороший. Судя по изгибу бортиков сосудов, они были большого размера, до 50 см диаметром. Форма этих сосудов баночная. На фрагменте №763 (рис. 60а, 2) второго слоя из серого плотного теста сохранялась часть орнамента в виде концентрических вдавленных полукругов, напоминающего орнамент на сосудах из таштыкских родовых склепов Уйбатского Чаа-таса 2. [3] Также напоминают таштыкскую керамику и фрагменты второго слоя №670 (рис. 60а, 3) и 811 (рис. 60а, 4).

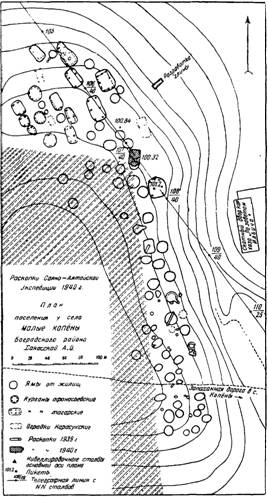

Рис. 60. План поселения у с. Малые Копёны Боградского района Хакасской авт.обл.(Открыть Рис. 60 в новом окне) |

Рис. 60 а. Находки в поселении у с. Малые Копёны.(Открыть Рис. 60a в новом окне) |

Первый — от небольшого тонкостенного сосуда биконической формы, из тёмносерого теста; второй — из светлого желтоватого плотного теста. Его поверхность снаружи и внутри хорошо заглажена, венчик кверху слегка расширяется.

Вторая группа посуды Копёнского поселения представлена фрагментами сосудов из грубого теста с большим содержанием дресвы, плохо заглаженной поверхностью, без орнамента и плохого обжига. Подобного рода сосуды постоянно встречаются в погребальном инвентаре кыргызских могил. Фрагмент за №228 (рис. 60а, 5) из первого слоя представляет собой край сосуда с частью его бока, и, несомненно, форма его была подобной сосуду, найденному на Уйбате в кургане №2 с белым камнем, в сопровождении китайской лаковой чашечки и кыргызской вазы 1. [4]

Несколько фрагментов от венчиков и стенок сосудов грубой выделки: №65 (рис. 60а, 6), 212 (рис. 60а, 7), 470 (рис. 60а, 8), №53 первого слоя и №755 (рис. 60а, 9), 679, 680 из второго слоя — принадлежали

сосудам баночной формы, также обычным для кыргызских погребений, например, из кургана №2 с белым камнем на Уйбате 1. [5] В некоторых случаях этот тип посуды всё же несколько более лучшей выделки, чем курганные сосуды. Здесь лучше обжиг и более плотно промешанное тесто.

К этой же группе посуды относятся обломки так называемых кыргызских ваз. На поселении они найдены в довольно большом количестве, причём с нижнем слое их было больше, чем в верхнем (первый слой — 10, второй — 29 штук).

Как видно из приведённого выше описания, керамика из поселения у с. Малые Копёны разнообразна по своим типам. Впервые здесь встречены фрагменты посуды, сохраняющей таштыкские формы и приёмы, что не было известно по керамике из погребения кыргызской эпохи. Подобное сосуществование рядовой посуды, сохраняющей архаические формы, наряду с посудой, выделываемой с применением новых технических приёмов, несомненно, служит ещё одним аргументом в пользу местного происхождения кыргызской культуры и её носителей — предков современных хакасов.

Из предметов, относящихся к земледелию, найденных при раскопках на Копёнском поселении, следует отметить обломок жернова от ручной вращающейся мельницы из красноватого песчаника (рис. 60а, 10). Судя по форме, это нижняя плита круглого жернова, слегка утолщающаяся к центру. Её диаметр можно определить в 25.5 см, толщина её (ближе к середине) — около 3 см. Такой же жернов, с несколько более толстой нижней плитой, нами в 1935 г. был найден в женском погребении VII-VIII вв. на Алтае 2. [6] Подобного же рода жернов из Минусинской котловины есть и в собрании ГИМ. Здесь же найден обломов костяного шарика от свистящей стрелы. Эти шарики, как известно, были широко распространены у кочевников и часто встречаются при раскопках курганов этого времени. В курганах VII-IX вв. Курайской степи на Алтае в раскопках С.В. Киселёва были найдены берестяные колчаны, наполненные железными стрелами с такими костяными шариками 3. [7]

На скальном рисунке Писаной горы у Сулека 4 [8] изображён всадник, стреляющий из лука такой же стрелой с напускным шариком. Эти стрелы считаются военными, так как при полёте благодаря костяным шарикам они издают резкий свистящий звук, служивший для устрашения врагов. Найденный на Копёнском поселении костяной наконечник стрелы — плоский черешковый (рис. 60а, 14). Вдоль лопастей прорезана заострённая к концу выемка, служащая продолжением черешка, более тонкого, чем лопасть стрелы. Аналогичные стрелы среди памятников кыргызской эпохи нам неизвестны. Отчасти этот наконечник прорезью вдоль черешка напоминает найденный А.В. Адриановым в 1895 г. в тагарском кургане на Думной горе 5 [9] двухшипный наконечник стрелы.

Может быть, и здесь мы имеем отражение архаических технических приёмов в выделке костяных наконечников стрел.

Среди находок следует отметить небольшой железный нож (11.5 см длины) обычной формы, и обломок глиняного пряслица диаметром около 2.5 см, цилиндрической формы (рис. 60а, 15).

Интересна находка трёх игральных астрагалов. Два из них — бараньи

(рис. 60а, 12, 13); у одного на боку имеется сверлёное отверстие, у другого зашлифована боковая поверхность. Третий — астрагал коровы (рис. 60а, 11), несомненно, также игральный, так как на спинке у него процарапан четырёхугольник, заштрихованный внутри четырьмя параллельными линиями. Игральные астрагалы в Минусинской котловине известны ещё с бронзовой эпохи. Нами в 1940 г. при раскопках карасукского погребения мальчика в каменном ящике на территории Копёнского поселения были найдены игральные кости, затёсанные с разных сторон. Широкое распространение эта игра из астрагалов барана получила в таштыкскую эпоху. В родовых погребальных усыпальницах Уйбатского Чаа-таса нами с С.В. Киселёвым было найдено огромное количество этих астрагалов, причём многие из них были снабжены нацарапанными родовыми и счётными знаками, напоминающими знаки орхоно-енисейского алфавита. От кыргызской эпохи нам известен астрагал барана с изображением косых крестиков на спинке, найденный в насыпи около второй могилы кургана №1 Копёнского Чаа-таса 1. [10] Крестики на этом астрагале сделаны таким же неглубоким тонким штрихом, как и на астрагале коровы из Копёнского поселения.

Сердоликовая цилиндрическая бусина сходна с найденной в раскопках кургана №9 Копёнского Чаа-таса (рис. 60а, 16).

Кости животных, найденные на поселении, принадлежали следующим видам и в процентном соотношении распределяются по слоям:

|

Первый слой |

Второй слой |

Барана |

58.4% |

49.5% |

Лошади |

25.8% |

18.0% |

Коровы |

15.0% |

32.0% |

Оленя |

0.8% |

|

Птицы |

— |

1 кость |

Рыбы (стерлядь) |

|

1 кость (щиток) |

Рыбы |

|

2 кости (рёбра) |

Находки на Копёнском поселении, хотя и немногочисленны, но дают полное представление о жизни его обитателей. О развитом земледелии, с применением новых приёмов размола зерна, свидетельствует находка обломка вращающегося жернова. До сих пор в Минусинской котловине круглые вращающиеся жернова известны по случайным находкам. Они вполне справедливо относились исследователями к кыргызской эпохе, по аналогиям с находками в курганах VII-IX вв. на Алтае.

Кости домашних животных говорят о скотоводстве, причём на первом месте по количеству найденных костей стоит баран, затем — лошадь и корова.

Ямы, расположенные около жилищ и заполненные костями животных, служили погребами около жилищ для сохранения запасов мяса. Несколько костей оленя и птиц, а также кости стерляди дают представление об охоте и рыболовстве кыргыз.

Глиняное пряслице является доказательством выделки пряжи для производства тканей.

Остатки от жилищ в виде округлых впадин, расположенных на территории поселения, происходят, как это уже говорилось выше, от установки юрт. Эти юрты могли быть и кошомные, так как их изображения на скальных

рисунках известны от более раннего времени 1. [11] В китайской летописи Тан-Шу говорится, что дом Ажо «состоит из палатки, обтянутой войлоками...» 2, [12] в то же время они могли быть и крытые лиственной корой, наподобие бревенчатых хакасских юрт или аилов современных алтайцев, так как в китайской летописи говорится: «Зимою живут в избах, покрытых древесною корою» 3. [13] В данном переводе слово «изба» может быть употреблено в общем смысле, т.е. как жилище. Во всяком случае, круглая форма впадин могла произойти только от жилища в виде юрты. Повидимому, Копёнское поселение было обитаемо более длительное время и было более постоянным посёлком, чем поселения у Джоева озера и у с. Быстрая. Не случайно то, что на Копёнском поселении не были найдены остатки от металлургического производства, здесь нет обломков шлаков. Как теперь уже известно по исследованиям В.П. Левашевой, плавильные горны обычно сооружались на дюнах, в стороне от жилых мест. Таким местом в этом районе, несомненно, была дюна Борок, расположенная на нижней террасе Енисея, в 1 км отсюда, и примыкающая с юга к с. Копёны.

В 1939-1940 гг. нами было произведено обследование этих дюн, и всюду на выдувах были прослежены остатки очень тонкого культурного слоя, содержащего в себе обломки кыргызской посуды, кости животных и мелкие предметы вроде бронзовых пряжек, вполне сходных с пряжками кыргызских курганов, железных ножей, медных пластинок и пр. Кроме того, здесь же постоянно попадаются обломки железных шлаков и криц. Интересен один обломок камня с прикипевшим к нему шлаком. Возможно, что это камень от стенки сыродутного горна.

[1] 1 Подобные посёлки на территории Минусинской котловины исследованы В.П. Левашевой в двух пунктах: на дюнах у Джоева озера, близ Минусинска, и у с. Быстрая, где были обнаружены очаги и кострища, а также небольшая землянка (у с. Быстрая), овальной формы; около неё были расположены ямы — погреба для хранения запасов мяса.

[2] 1 Коллекции ГИМ, инв. №80590.

[3] 2 То же — Уйбатский Чаа-тас, раскопки С.В. Киселёва 1936-1938 гг., инв. №79956-VI-эк-I/60.

[4] 1 Л.А. Евтюхова. К вопросу о каменных курганах на Среднем Енисее. Тр. ГИМ. вып. VIII, стр. 112, 1.

[5] 1 Там же. Коллекции ГИМ из раскопок С.В. Киселёва у с. Тесь, у с. Георгиевская Гора в каменном кургане №3, погребение №1.

[6] 2 С.В. Киселёв и Л.А. Евтюхова. Отчёт Саяно-Алтайской экспедиции ГИМ, вып. XVI, рис. 21.

[7] 3 Там же, рис. 19, 50, 54.

[8] 4 H. Appelgren-Kivalo. Alt-Altaische Kunstdenkmäler, рис. 78, Helsingfors.

[9] 5 Отчёт ИАК за 1895 г., стр. 149. Отчёт А.В. Адрианова о раскопке курганов, произведённой им в 1895 г. в пределах Минусинского округа Енисейской губ.

[10] 1 Л. Евтюхова и С. Киселёв. Чаа-тас у с. Копёны. Тр. ГИМ, вып. XI. рис. 6.

[11] 1 М.П. Грязнов, Боярская писаница (ПИМК, 1933, №7-8).

[12] 2 Иакинф Бичурин. Собрание сведений о народах, часть 1, стр. 445.

[13] 3 Там же, стр. 446.

Л.А. Евтюхова

Л.А. Евтюхова