|

[Таблица] I. Терракотовая фигурка Захака. Эрмитаж.(Открыть Табл. I в новом окне)(цветное фото / спасибо М.В. Козловской ) |

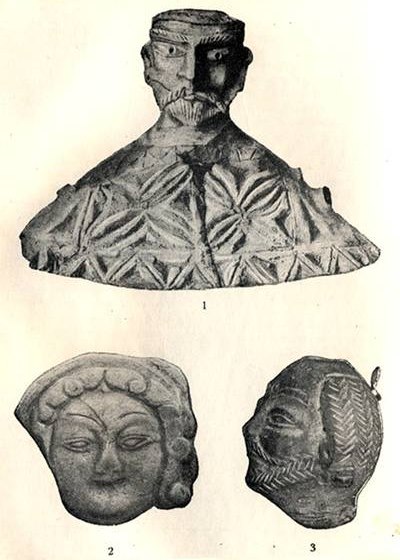

[Таблица] II. 1. Крышка терракотового оссуария. Средняя Азия. Эрмитаж. 2. Террактовый налеп — маска. Эрмитаж. 3. Мужская голова — фрагмент терракотового сосуда. Хотан. Эрмитаж.(Открыть Табл. II в новом окне) |

ской версии учитель — просветитель — Йима, воскресший бог — мститель — Феридун, а Керешасп — «паки грядущий со славою»).

Какова же здесь роль Захака и какова его природа?

Имя Захака в форме Ажи-Дахака в письменных памятниках впервые упоминается в вышеприведённом месте Младшей Авесты, как «самый сильный друдж созданный Ангра Майнью на пагубу миру Ашья», причём здесь образ его аморфен. Это символ злого начала, не больше. В более поздних памятниках он одевается плотью и приобретает образ беса, похищающего престол падшего Йимы и, наконец, в новоперсидской литературе становится вполне реален — это человек, это арабский князь — узурпатор иранского престола. Во всяком случае во всех иранских версиях легенды Захак выступает как антагонист Йима.

В индийском мифе о Яме мы не встречаем фигуры аналогичной Захаку, но и образ самого Ямы (как уже говорилось, засвидетельствованный памятниками хронологически и стадиально более ранними, чем Авеста) существенно отличается от образа Йимы.

Прежде всего он значительно более расплывчат и сливается с рядом божеств; то он тождественен Агни, то он является двойником Варуны 1. [18] Связь его с последним для нас особенно интересна.

Варуна, божество поныне существующее в индуистском и буддийском пантеоне, как владыка вод, олицетворение водной стихии, генетически восходит к древнейшим космическим божествам.

Варуна — это бог небес, солнце — один его глаз, другой его глаз — луна 2, [19] Солнце — «златокрылый посланник» его 3. [20] Он бог неба дневного и ночного 4, [21] бог небесных просторов и небесных вод 5. [22] «Он охватил ночи, и его мудростью брезжат утренние зори». Он «Тот, который расстилается подобно покрову (одежде) над мирами со всеми их существами и обиталищами, тесно их обхватывая». В сердце своём Варуна заключил три мира, т.е. небо, воздух и землю. В ряде мест Атарва Веды тело, сердце или уста Варуны являются вместилищем трех миров 6. [23]

Тело Варуны — космос, сверкающая одежда его — день 7. [24] Жилище Варуны — воды небесного океана 8. [25]

В послеведийских источниках Варуна появляется преимущественно, как божество ночного неба и темных сил природы, в то время как черты божества дневного неба и солнца присваиваются Митре 1. [26]

Варуна — творец всего сущего, но он на ряду с Ямой царь мёртвых, владыка подземного мира.

Варуна владыка вод небесных и земных, он управляет сменой времён года, им ниспосылается плодородие растениям и всем земным тварям.

В современном индуистском и буддийском пантеоне Варуна существует как повелитель вод и изображается в виде царя, едущего на белом водяном змее и держащего в руках змею.

Этот, сохранённый иконографическим каноном, образ бога чрезвычайно интересен для нас и знаменательны его аттрибуты.

Этот бог (один из величайших богов Риг Веды на ряду с Митрой и Ариманом), бог света и мрака, податель жизни и владыка мёртвых, ниспосылающий и добро и зло, равнодушный, безразличный бог, из поколения старших богов, брат Хроноса, Сатурна и Зрвана Акарана, из племени титанов, — великих змей древних тотемических верований.

Змей — повелитель вод земных и небесных, змей, как олицетворение космоса, засвидетельствован в верованиях многих народов мира. Как культовое представление — в источниках глубокой древности, как суеверие — в позднейших памятниках литературы и в фольклоре. Так, по китайским верованиям процветание земли зависит от небесного дракона. В Индии змеи «Наги» — божества хранители вод и растительности, от них зависит урожай. В одной из индийских сказок, обработанных и изданных академиком С.Ф. Ольденбургом, рассказывается, например, что процветание некоего царства обусловливается тем, что в озере, находящемся в его пределах, живёт семейство драконов, ниспосылающее этой земле всегда обильный урожай.

Связь божества — змеи или рыбы с небесными, земными водами и плодородием в древних верованиях народов Кавказа может быть прослежена с необычайной ясностью во всех стадиях их развития, с глубокой древности где рыба или змей-вишап является хранителем вод и подателем плодородия, до легенд позднейшего времени о драконах и демонах вишапах, замыкающих воды и похищающих сокровища и красавиц, за освобождение которых выступает герой — змееборец 2. [27]

Но вернёмся к Яме. Двойственность и противоречивость древних космических божеств, свойственные в высшей мере Варуне, присущи также и Яме, являющемуся, повидимому, божеством аналогичным Варуне, но в позднейшем его осмыслении, на более поздней стадии развития религиозного мышления. В нём, так же как и Варуне, соединены черты мрака и света. Это божество то солнце, то луны, он творец существующего мира и князь мёртвых.

Развитие логического мышления отделяет свет от мрака древних верований. Носителями положительных и отрицательных черт одного и того же образа становятся различные мифические персонажи. Как было указано выше, ещё в Ведах начинается отнесение к Варуне тёмных, ночных проявлении небосвода, а черт света к двойнику его, некогда равноправному с ним — Митре. (Возможно, что в древности это разные имена одного и того же божеств). Яма в отношении Варуны — младший бог, он уже одет плотью, но он сохраняет черты своего древнего предка — это бог светил, луны скорее чем солнца, это князь преисподней. В облике ведийского Ямы есть уже черты современных ламайских верований о страшном князе ада — Яме.

Как уже указывалось, Яма всё же сохраняет в ведийской традиции двойственность и противоречивость древнейших религиозных представлений.

Иная судьба была у этого божества на иранской, зороастрийской почве. Возникающая здесь догматическая религия не может потерпеть такой двойственности, она требует окончательного отделения тьмы от света, образ Ямы раздваивается на Йиму — мудрого, праведного устроителя жизни на земле и антагониста его Ажи-Дахака, несущего все грехи, все тёмные или неприемлемые для вновь создающейся морали зороастризма черты древнего бога. И быть может его странный облик чудовища с тремя головами есть не что иное, как древний образ некоего трёхглавого божества (б.м. божества — змея и во всяком случае связанного с тотемом — змея), три головы которого — три мира, вмещающиеся в теле великого Варуны, три мира древних индо-иранских представлений — небо, воздух и земля.

Приведённый выше отрывок из младшей Авесты — древнейший из письменных источников — упоминающий Ажи-Дахака, говорит о его внешности лишь, что он был: «с тремя пастями, тремя головами, шестью глазами», что в известной мере

перекликается с описанием Варуны, у которого правда не три пасти, но три языка 1. [28]

Я не могу в настоящий момент привести текст, где Варуна или Яма упоминались бы как трёхглавые, но четырёхглавым Варуна называется 2, [29] причём четыре головы его истолковываются, как четыре стороны света, которыми владеет этот всеобъемлющий бог. Как известно, символические изображении многоглавых, как и многоруких божеств, свойственны индийским мифологическим представлениям, как никаким другим.

Во всяком случае мы имеем все основания предполагать, что на территории Ирана, Центральной Азии и Индии в глубокой древности существовало представление о трёхглавом космическом божестве Варуне, быть может в различных районах этих стран носившим ещё разные другие, не дошедшие до нас, имена, среди которых могло быть и имя Ажи-дахака, связанном с тотемом змеи, как источника плодородия и хранителя вод небесных и земных. Известным подтверждением этого предположения служат луристанские бронзовые статуэтки изданные Филлис Аккерманн 3. [30]

Когда Йима — бог света и покровитель земли, превращается в героя — царя, устроителя земли, черты божества, неприемлемые для новой формы мышления, относятся к Ажидахаку, антагонисту — двойнику Йимы, восходящему к тому же мифическому образу, что и Йима, но лишь в более древней его форме. В наиболее старых источниках Ажи-дахак сохраняет бесформенность и противоречивость древнего космического божества в более поздних источниках история Йима и Захака, одетых уже плотью и состоящих в родственных отношениях, отражает м.б. борьбу фратрий и должна служить подтверждением прав наследования престола и имущества прямым мужским потомком рода; наконец в позднейший, послеарабский, период Захак должен воплотить враждебную сасанидскому Ирану силу — покорителя-араба.

Я полагаю, что приведённая у Фердауси версия о появлении двух змей из плеч Захака, есть не что иное, как позднейшее осмысление непонятного, чуждого собственно Ирану, изображения трёхглавого божества.

Так внешняя форма часто сохраняет нам образ давно умерших и забытых представлений.

Анализируя изображения и аттрибуты современных божеств: Варуны, сидящего на змее и держащего в руках змею

и стоящего на спине быка Ямы, мы должны связать их с древними космическими божествами, мы можем предположить родство с ними змея Захака и сблизить их с чудовищами вишапами Закавказья (называемыми также «Аждахаками») — хранителями вод — братьями-двойниками нашего Захака. Так же как Варуна и Яма связаны они с другим символом плодородия — быком.

Все эти древние боги, свергнутые и заключённые в оковы богами младшего поколения, лишившими их былой славы.

И только древние символы, ставшие их аттрибутами, только случайные намёки народного суеверия, уводят нас к их истокам. Так два верных пса Чёрный и Белый, лижущие цепи скованного Бивараспа, не псы ли то Ямы «Тёмный» и «Пестрый», служившие ему некогда посланниками?

Итак Захак иранского мифа явление вполне аналогичное вишапам Закавказья — древнее божество плодородия и воды, связанное с тотемистическим образом змеи или рыбы, с развитием мышления раздвоившийся на носителя добрых начал первоначального образа — Йима и злых — Ажи-дахака (первый развивается по семантическому ряду: змея — вода — небесная вода и небо, дождь — плодородие; второй: змея — подземные воды — преисподняя — смерть).

В дальнейшем развитии образ Захака наделяется теми чертами, которые в каждую данную эпоху связываются со злым началом.

Иконография Захака, как трёхглавого чудовища, восходит к образам индийского или центрально-азиатского пантеона и впоследствии переосмысляется на иранской почве, так миф о змеях, выростающих из плеч, создан, повидимому, в позднесасанидское или послесасанидское время, когда Захак уже не бес, а человек (арабский царь).

В таком антропоморфном виде представлен Захак нашей статуэткой. Это не трёхглавое чудовище. Этот человек, из плеч которого растут змеи. Вообще эта фигурка вполне совпадает с тем образом Захака, который приводится в Шах-намэ, и я позволяю себе предположить, что данное изображение возникло в той же среде северовосточного Ирана и Средней Азии, что и приводимая Фердоуси версия легенды о Джемшиде.

Впрочем и место и время изготовления нашей фигурки крайне загадочны, так же совершенно неизвестны её назначение и обстоятельства поступления в Эрмитаж.

Рассматриваемый нами памятник не имеет полных аналогий ни по форме, ни по размерам, ни по отдельным деталям декоровки, ни, наконец, по сюжету, хотя у всякого смотрящего на эту вещь, знакомого со средне — и центрально-азиатскими терракотами, возникает ряд ассоциаций: прежде всего с извест-

ными головами на оссуариях из собрания Веселовского, но нужно сказать, что сходство это, повидимому, очень общее, ибо при ближайшем сличении и техника выполнения и передача отдельных черт лица совершенно различны. [добавлено: см. табл. II, 1] Сходен здесь, пожалуй, лишь антропологический тип изображённого человека, лицо со слегка выдающимися скулами, крупным носом, миндалевидными глазами и чрезвычайно обильной растительностью. Это обличие, так же точно как одежда нашего Захака, облегающий халат с узкими рукавами, опоясанный в талии, коническая шапка и высокие мягкие сапоги вроде современных ичигов засвидетельствованы рядом памятников центральной, Средней Азии и Индии в изображениях иранцев и согдийцев. Я хотела бы сопоставить нашего Захака с лёссовой фигуркой «Согдийского купца» (Эрмитаж, №КУ-260) из Кучерского оазиса и некоторыми изображениями в стенописи Безеклика и Аджанты 1 [31] (следует, разумеется, всегда делать поправку на технику выполнения каждого из вышеупомянутых памятников и средства, которыми она располагала для передачи тех или иных деталей лица или костюма).

Передача усов бороды и бровей нашего изображения напоминает головы среднеазиатских оссуариев из собрания Эрмитажа. Приём, которым даны глаза, встречается на терракоттах из Афрасиаба (маска, см. табл. II, 2) и на вещах из Хотана, хотя у последних обычно бывает обозначен зрачек.

Интересна передача волос на затылке в виде зигзагообразно идущих бороздок. Полной аналогии такой разделки волос мне не удалось нигде найти (тут может быть играют роль необычайные размеры статуэтки), однако близка к ней передача волос на мужской голове и голове обезьяны из Хотана, (см. табл. II, 3).

При сравнении с вещами из Средней Азии и Китайского Туркестана наша фигурка кажется стоящей ближе к последним большей сухостью и законченностью форм, заглаженностью поверхности и более тщательной проработкой деталей.

Совершенно особый интерес представляет орнамент, покрывающий халат фигурки: на рукавах ряды нанесённых пунцоном кружков — этот способ декоровки поверхности глиняных изделий достаточно обычен для всей Средней и Центральной Азии и засвидетельствован на памятниках различных времён. На груди и спине орнамент состоит из ряда вертикальных бороздок с вписанными меж ними зигзагообразными. По свидетельству Г.В. Григорьева и О.А. Сухаревой, специально работавших над среднеазиатским орнаментом, эти рисунки бытуют по сей

день в качестве украшений, оттискиваемых на глиняных дувалах, а также в вышивках (на постельном убранстве новобрачных). Причем первый мотив — кружки — называется то «солнцем», то «звёздами», а второй — зигзагообразные и прямые линии — «громовой стрелой» или «радугой». Назначение обеих — отвращать дурной глаз.

Для нас наличие изображения светил и эмблем дождя и грома на фигурке Захака крайне интересно и знаменательно, так как опять приводит нас к кругу древнейших космических представлений, с которыми связан змей — Захак.

Таким образом я позволяю себе высказать предположение что фигурка Захака, хранящаяся в отделении Центральной Азии Отдела Востока Государственного Эрмитажа, происходит из центральной Азии, быть может Согда, вернее однако из северозападных оазисов Восточного Туркестана, антропологический тип жителей которых она отражает, с древнейшими верованиями которых она связана, к изделиям которых она близка по технике выполнения и орнаментальным мотивам её украшающим.

Относительно времени изготовления её я позволила себе уже вскользь высказаться, условно назвав её позднесасанидской или послесасанидской. Под этим я разумею VII-VIII вв. Это время, когда зороастризм, перестав быть господствующей религией, уступает место исламу, и живущие ещё в народе мифы смешиваются с неканоническими верованиями и суевериями.

Особенно вероятно возрождение таких верований на восточных окраинах Ирана, где они скрещивались с верованиями Индии и где может быть змей — Захак, как неканоническое божество, как демон — хранитель источников, продолжал жить в народных суевериях. Последнее предположение подтверждается в известной мере тем обстоятельством, что основание фигурки, особенно задняя его половина, повреждены сыростью как если-бы фигура эта была врыта во влажную почву, быть может у какого-либо источника или арыка.

Итак на основании всего вышеизложенного я предполагаю, что рассматриваемый нами памятник происходит с территории восточного Согда или из западных оазисов Китайского Туркестана и датируется VII-VIII вв. х.э.

UNE FIGURINE EN TERRE-CUITE REPRESENTANT ZAHAK ^

La figurine en terre-cuite d’origine inconnue qui se trouve dans le Département Oriental de l’Ermitage représente Zahak-Ajidahak. L’image mythologique du dieu-serpent, qui remonte

aux croyances les plus anciennes des peuples de l’Asie Centrale, des Indes et de l’Iran, est analogue au «vichapes» de la Transcaucasie. Les traits de ce personnage sur la figurine ont la plus grande ressemblance avec les images traditionnelles sassanides et post-sassanides, ce qui nous autorise а dater cette figurine du VII-VIII siècle de l’ère chrétienne.

Quant а sa technologie et son ornement, cette figurine se rattache au Soghd Oriental et aux oasis occidentales du Turkestan Chinois.

Il est possible que le culte du dieu-serpent Ajidahak a existe dans ces parties de l’Asie Centrale sous forme des superstitions populaires jusqu’а l’époque Islamique, et cette figurine pouvait être un gardien des sources et des réservoirs d’eau.

V. Diakonova

[1] 1 Риг-Веда X, 17, 1-2.

[2] 2 Macdonell, Vedic Mythology. Grundriss der Indo-Arischen Philologie. Том III, вып. I, а. стр. 43.

[3] 3 P. B.X. 21, 5.

[4] 4 Macdonell, Ved. Myth. стр. 173.

[5] 5 Muir, Yama and the doctrine of a Futurelife J.R.A.S. 1865 I.

[6] 1 Art. Christensen. Le premier homme et le premier roi dans l’histoire legehdaire des iraniens II. стр. 18.

[7] 2 Сh. Вarthоlоmае. Die Gathats des Awesta, Strassburg 1905 стр. 29. Дармстетер переводит это моего так: «Однако эти грешники послушались Йимы сына Вивахванта, который указал людям дать нам часть мяса, которое они ели».

[8] 3 Sanjana Memorial volume, стр. 183-189.

[9] 4 Ясна, 9, 3-5. Avesta, перевод F. Wolff. Strassb. 1910. стр. 31. 2 шт. 15, 15-17, там же, стр. 269.

[10] 5 Ясна, 9, 3-15. По некоторым версиям последнее приписывается отцу его Вивахванту. Там же, стр. 31 и сл.

[11] 6 Там же, стр. 288.

[12] 1 Яшт 19, 32-28, Avesta, пер. Fritz’a. Wolff. Strassb., 1910, стр. 289.

[13] 1 Бундехишн, перевод этого места Дарместеттером Z.А. II, стр. 19.

[14] 2 Там же.

[15] 3 Риваят — Пахлави. Этот миф см. West, том II Pahlavis texts, стр. 415. и Сидра Рабба (Z. fur Assyrlologie. стр. 74).

[16] 4 Бундахишн.

West. Pahl. texts т. I, стр. 38.

Art. Christenson. Le premier homme et le premier roi dans l’histoire légendaire des Iraniens t. II, стр. 75.

[17] 5 Там же, стр. 51.

[18] 1 Muir. J.R.A.S. 1865, I, стр. 291.

[19] 2 R.V. 8, 41, 9. 16 / A.V. 17, I, 25.

[20] 3 R.V. I, 115; 6, 51; 7, 61, 63; I, 50; 841.

[21] 4 A.V. 7, 83, I.

[22] 5 R.V. 8, 41, 3 и 7.

[23] 6 A.A. V. 10, 22, и 28.

[24] 7 A.V. 13, 3; I, 25, 13.

[25] 8 A.V. 7, 83, I.

[26] 1 Hillebrandt, «Varuna», стр. 23, 28-31. и Macdonell, Ved. Myth. стр. 25.

[27] 2 О «Вишапах» Закавказья существует ряд работ, разносторонне освещающих как материальные памятники так и литературный материал связанный с этими представлениями. См. Н.Я. Марр и Я.Н. Смирнов,

(202/203)

Вишапы — труды ГАИМК I 1931. Б.Б. Пиотровский. Вишапы, 1939 г. И.И. Mещанинов. Каменные статуи рыбы... ЗКВ I 1926 и др.

[28] 1 А.V. 10, 10, 22 и 28.

[29] 2 R.V. 5, 48, 5.

[30] 3 Phillis Ackerman, The Oriental Origins of Janus and Hermes. Bull. of the Am. Inst. for. Iran. Art. June 1938 стр. 219.

[31] 1 См. J. Griffitns, The Paintings in the Buddist Cave-tempels of Ajanta. Vol. 11 pl. 99-95 и A. Von le Coq, Chotcho. 22 и др.

Н.В. Дьяконова

Н.В. Дьяконова