|

|

|

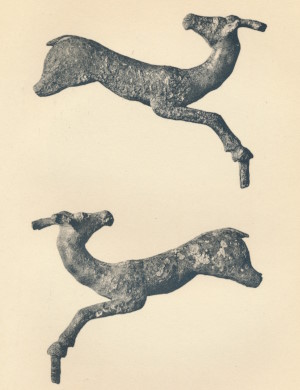

4. (Открыть в новом окне) |

5. (Открыть в новом окне) |

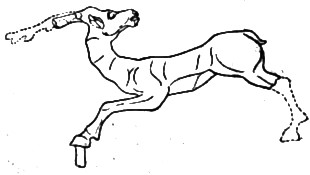

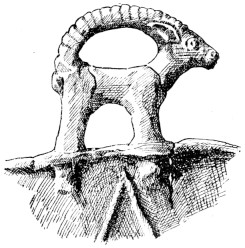

ловы обращены вперёд, но встречаются также и обёрнутые назад головы. Стоит только сравнить рис. 4 (с одного фрагмента горлышка «милетской» вазы, найденной на юге России) 1, [7] чтобы убедиться, что более полную аналогию трудно себе представить. На обоих памятниках совершенно совпадают и положение всей фигуры и поворот головы и направление выставленных вперёд рогов. Ещё большее соответствие в стиле мы заметим между нашим оленем и рисунком козерога на знаменитой керченской энохое (рис. 5) 2, [8] более тонком и изящном, чем в предыдущем примере. Отличие ограничивается только различным положением головы, обращённой на вазе прямо вперёд. Зато весь характер контура, пропорции удлинённого тела и общего его положения совпадают вполне. Особенное внимание обращает на себя тот же наклон и изгиб туловища, его утончение к бёдрам, крупные размеры бёдер и ясное выделение всей задней части туловища. Тот же самый вкус сказывается в тонких и уверенно нарисованных ногах и в изящном изгибе шеи. Положение головы нашего оленя, при правильной постановке его — смотрящей несколько вверх, вполне соответствует голове козерога на фрагменте из Болтышки (рис. 4). Отмеченное полное соответствие даёт точное определение для нашего памятника. Обе упомянутые вазы датируются Фармаковским 3, [9] в согласии с Kinch’oм 4, [10] концом второго периода ваз этой техники, т.е. третьей четвертью VII в. до Р.X. Наш олень сделан, может быть, несколько позднее, так как наклон тела у него, повидимому, был несколько сильнее, что является в развитии стиля «милетско-родосских» ваз признаком сравнительно более позднего времени. К концу существования этого стиля мотив вырождается и выступает в преувеличенной форме, как, например, на вазе, изданной Фармаковским 5 [11]: она относится уже к первой половине VI в. 6, [12] так что для нашего оленя вероятнее всего дата немного более поздняя, чем 600 год, хотя может оказаться, что после подробного исследования местных

условий древнего Юга России, не будет исключена и ещё более поздняя датировка.

Вполне ясно также, что наша фигурка оленя представляет собою произведение греческого мастера, принадлежащего к художественной школе, стоявшей в теснейшей связи с школой так называемых милетских или родосских ваз. В этом надо усматривать существенное значение нашего памятника: мы впервые узнаём, что художественное направление этих ваз отразилось не только в гравировке по металлу, примером чего может служить известная бронзовая чаша из собрания Тышкевича 1, [13] но также и в скульптуре. Очевидно,

6.

роль этого направления в развитии архаического греческого искусства была очень значительна 2. [14]

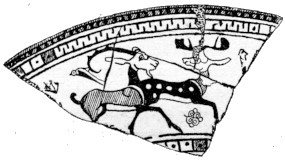

Интересно, однако, ещё одно обстоятельство. Мы до сих пор сравнивали нашего оленя только с изображениями козерога. И это не случайно: мне неизвестны изображения оленей в подобной позе на милетско-родосских вазах. Редкий пример представляет собою рис. 6, но дело в том, что он воспроизводит обломок из Эфеса, от блюда местного изготовления 3. [15] Очевидно, в Эфесе существовала мастерская, подражавшая так называемым милетско-родосским вазам. Можем ли мы приписать появление мотива скачущего оленя с обёрнутой назад головой именно этому обстоятельству, остаётся,

7.

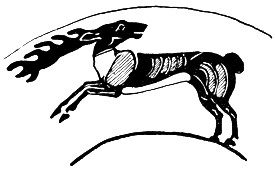

конечно, при ограниченности материала неизвестным, но во всяком случае, это совпадение с мотивом нашего оленя интересно отметить. Однако, есть маленькая разница между ними. Положение рогов на эфесском обломке иное: они расходятся от головы в обе стороны. В этом отношении ближе к нашему оленю стоит изображение на ионийском блюде из Vulci в Bibliothèque Nationale (рис. 7) 1. [16] Положение головы и рогов вполне тожественное. Общий мотив всей фигуры тоже весьма сходен, но на блюде олень не прикасается передними ногами к почве; кроме того шея гораздо короче, что отчасти, может быть, объясняется недостатком места, предоставленного художнику размерами фриза на блюде, частью композиции которого является олень; в остальном изображение его всё же близко к нашему бронзовому оленю. Особенно интересно, что передний контур шеи представляет ломанную линию. Как раз эту последнюю черту, трактовку шеи, странную особенность которой мы отметили выше и в описании нашего оленя, мы находим повторённой на изображении настигнутого львом оленя на бронзовой колеснице из Monteleone (рис. 8) 2. [17] Здесь совпадает не только положение головы и рогов (при несколько ином мотиве всей фигуры), но и обратившее на себя наше внимание поперечное деление шеи; оно на нашем скульптурном олене передано желобками, на гравированном на колеснице изображении

8. (Открыть в новом окне)

пересекающими шею поперёк линиями 1. [18] Видно также, несмотря на повреждение, что и тут передний контур шеи не образует плавную изогнутую линию, как на «милетско-родосских» вазах, а также, как на бронзовом олене, эта линия трижды сломана. Эту аналогию важно было отметить именно потому, что эта черта не повторяется на тех вазах, с которыми мы до сих пор сопоставляли нашего оленя. Черта эта говорит о том, что в нём есть чуждые этому кругу памятников элементы; она его роднит, напротив, с последними привлечёнными для сравнения памятниками.

Бронзовую колесницу из Monteleone Furtwängler признал не без основания изделием ионийского мастера, работавшего в Этрурии, по всей вероятности, выходца из Фокеи 2. [19] Блюдо в Bibliothèque Nationale Margret Heinemann 3 [20] отнесла к группе так называемых «понтийских» ваз, впервые обработанных Dümmler’ом 4. [21] Furtwängler высказал предположение, что эти вазы принадлежат мастерам той же самой школы, что и колесница из Monteleone 5. [22] К этой школе относятся и ювелирные изделия, а именно группа золотых и серебряных архаических перстней, у которых украшение сделано простой гравировкой по гладкому щиту 6. [23] Локализация этого художественного круга именно в Фокее пока остаётся ещё гипотезой 7, [24] но весьма вероятной, хорошо объясняющей массовое появление памятников этого круга в Этрурии, в виду засвидетельствованной историей эмиграции граждан этого города к Адриатическому и Тиренскому морям. В нашей связи она во всяком

случае, способна обратить на себя внимание, ибо точки соприкосновения с памятниками этого круга наблюдаются на предметах, найденных на Юге России неоднократно, и наш олень в этом отношении не стоит особняком.

В качестве другого примера я приведу памятник, который исполнен в той же технике, как некоторые из вышеприведенных ионийских архаических перстней. Это келермесское зеркало 1. [25] Оно серебряное; рисунок, украшающий его, сделан исключительно резьбой, причём применена техника покрытия серебра тонким золотым листом 2. [26] На зеркале замечается такое же родство с памятниками круга «понтийских» ваз, с одной стороны, и кругом «милетско-родосских» ваз, с другой стороны. Сцена боя быка со львом,

9.

воспроизведённая на рис. 9, проявляет большое сходство с той же сценой на фризе с колесницы в Monteleone (рис. 8). В обоих изображениях лев одной задней ногой стоит на земле, а другую поставил на лоб быка — деталь показательная, ибо она встречается редко. Кроме того у обоих львов обозначена более длинная шерсть на хребте перед хвостом 3. [27] Сидящий грифон, изображённый в другом месте на келермесском зеркале, (рис. 10) находит себе наиболее близкую аналогию в изображениях, подобных грифонов на «милетско-родосских» вазах (ср. рис. 11) 4. [28]

Указанные черты, роднящие нашего оленя с обоими вышеназванными художественными кругами, и то, что он является, как выше было указано, по всей вероятности, изделием местным, приводит к следующим соображениям. Олень был найден в кургане близ Ульского аула, т.е. в глубине Кубанской области. Несомненно, что он был сделан не там, где был найден, а в греческой колонии на побережьи, так как это — работа греческого мастера. Из всех прибрежных городов больше всего подходит, конечно, Фанагория, лежащая около устья Кубани и бывшая самым значительным поселением греков в Прикубаньи, конкурировавшим успешно, в особенности в более древнее время, с Пантикапеем. Фанагория же была колонией Теоса, а не Милета, как почти все остальные греческие

|

|

10. (Открыть в новом окне) |

11. (Открыть в новом окне) |

поселения на Чёрном море. Город Теос тоже принадлежит к северно-ионийским городам, также как и Фокея; с Фокеей у Теоса должны были быть тесные связи, особенно в раннее время, что доказывается качеством металла древних его монет, равным Фокейским 1. [29] С другой стороны, Теос лежит в непосредственной близости к Эфесу, где, как мы видели, существовала мастерская, подражавшая «милетско-родосским» вазам.

Таким образом, олень Ульского кургана может подсказать нам предположение, что в Фанагории работали греческие мастера, принадлежавшие к северо-понтийской художественной школе, стоявшей, вероятно, и связи с Фокеей, чем объяснились бы совпадения между найденными на юге России и в Этрурии предметами. Это остаётся, конечно, пока только предположением, но оно сильно подкрепляется фигурой нашего оленя.

Вопрос о греческих художественных мастерских в Фанагории, особенно в архаическое время, должен быть, конечно, рассмотрен

специально в более широкой связи, с привлечением всего материала. Однако, и того, что даёт изучение нашего оленя, пожалуй уже достаточно для обоснования постановки этого вопроса.

Но всяком случае, этот вопрос важен и для понимания греческих произведений, найденных на Юге России, особенно в Прикубаньи, и для истории развития местного звериного стиля и, наконец, для истории греческих колоний на Юге России, особенно для начальной истории Боспорской области и взаимоотношений и конкуренции Пантикапея и Фанагории. Пантикапей выдвигается заметно лишь в V в., очевидно, благодаря захваченной им в свои руки торговле с Меотидой и идущим через неё (Танаис — колония Пантикапея) сношениям с восточными областями, между тем как значение Фанагории основывалось на богатстве Прикубанья, легче ей доступного и доступного именно ей одной, так как греческие поселения на побережьи нынешней Черноморской области могли иметь значение только для ближайших окрестностей, за неимением водных сообщений со степной областью, от которой большую часть их отделяет, кроме того, ещё горная полоса. Роль Фанагории в архаическое время должна была быть очень значительной.

Здесь не место излагать причины, по которым первенство впоследствии должно было перейти к Пантикапею, хорошо нам известному и по письменному преданию, освещающему более поздние времена и столь скудному в отношении начальной истории греческих колоний на Юге России. От дальнейшего исследования археологического материала мы можем ожидать много интересных и важных открытий, которые помогут нам воскресить утраченные преданием судьбы первоначальной эллинизации нашего края, приведшей к тому, что он стал частью классического мира.

[Таблицы — вклейка в конце тома.]

XV. Бронзовый олень из Ульского кургана.

[1] 1 ОАК, 1909-1910, 149.

[2] 2 Рисунки к этой статье сделаны автором.

[3] 1 ОАК, 1909-1910, рис. 212.

[4] 1 Котёл происходит из раскопок Шульца в Келермесской станице в 1903-1904 гг. (Эрмитаж, инв. n°16811 [см. в цвете]).

[5] 1 Около с. Михайлово-Апостолово, Таврической губ., ОАК, 1897, 82, рис. 200; Minns. Scythians and Greeks, 79, рис. 21. Этот котёл, правда, относится к более позднему времени, как я думаю, к середине V в.

[6] 2 Можно было бы привести множество примеров. Ср. хотя бы керченский кувшин Эрмитажного собрания, изданный Фармаковским, Милетские вазы на юге [из] России, Древности, XXV, тбл. VIII, 1.

[7] 1 Фармаковский, Милетские вазы, тбл. VII; из Болтышки, Киевской губ., находится в Музее Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии при Московском Университете.

[8] 2 Фармаковский, тбл. VIII, рис. 1 (проверен по оригиналу).

[9] 3 Фармаковский, 14 (отд.отт.).

[10] 4 Kinch, Vroulia, 220. [Kinch K.F. Fouilles de Vroulià (Rhodes). Berlin: 1914. 275 pp.; 47 Pl.]

[11] 5 Фармаковский, тбл. XI, в.

[12] 6 Фармаковский, 14.

[13] 1 Froehner, Coll. Tyszkiewicz, тбл. XV. Ср. Poulsen, Der Orient und die frühgriechische Kunst, 86, рис. 86. Что касается декорации внутренней части с протомами грифонов вокруг центра ср. опубликованный Kinch’ом в у.с. материал, особенно тбл. 4 с подобными протомами птичьих голов.

[14] 2 Почему нельзя использовать наш памятник для каких либо рассуждений о ещё не решённом вопросе локализации «милетско-родосских» ваз, станет ясным из дальнейшего. Интересно отмстить, что мотив скачущего оленя с обёрнутой назад головой восходит ещё к крито-микенскому времени. Ср., например, резной перстень из Микен, Furtwängler, Anlike Gemmen, тбл. II, 8.

[15] 3 Excavations at Ephesus, 221, тбл. XLIX, 1a; гл. XIII, Cecil Smith, nn° 4-9, Local «Ibex» fabric. Особенности: красноватая глина, красная краска прямо по белой облицовке и своеобразный орнамент.

[16] 1 De Ridder, Catalogue, I, 93 сл., 187, рис. 11.

[17] 2 На фризе, украшавшем край днища колесницы, на правой его части. Ср. рисунок у Furtwängler’а, текст к Brunn-Bruckmann, тбл. 586-587, рис. 14, дающий детали резьбы.

[18] 1 Ср. между прочим наш рис. 1 бронзового оленя. Он был мною сделан до того, как я обратил внимание на изображение на колеснице, и поэтому любопытно, что в рисунке я невольно передал скульптурные желобки линиями, подобными изображению на колеснице.

[19] 2 У.с., 11.

[20] 3 Landschaftliche Elemente in der griechischen Kunst bis Polygnot, Bonn 1910, 42 сл., особенно 45.

[21] 4 RM, II, 171 сл.

[22] 5 Griechische Vasenmalerei, I, 93; Antike Gemmen, III, 89.

[23] 6 Antike Gemmen, III, 83 сл. Связь этих памятников с группой «понтийских ваз» несомненна; ср. в особенности там же стр. 84-85.

[24] 7 Margret Heinemann (у.м.) предложила другой город: эолийские Кимы. По существу это почти не меняет дела, так как между Кимами и Фокеей ничтожное расстояние. Однако, значение Фокеи было во всех отношениях крупнее, так что за нею остаётся всё же большая доля вероятности. Ср. также Endt, Ionische Vasenmalerei, Prag 1899, 71.

[25] 1 Целиком ещё не издано [См. на сайте Эрмитажа]. Найдено Шульцем в кургане около станицы Келермесской Кубанской обл. См. АА, 1905, 58; ср. Radet, Cybebé [Cybélé], 20, рис. 26, который воспроизводит фигуру πότνια ϑηρῶν.

[26] 2 Ср., Например, Antike Gemmen, III, 83. Перстень из Вульчи в Дрездене, АА, 1889, 171.

[27] 3 Черта эта повторяется на «церетанских» гидриях, во многом соприкасающихся с понтийскими вазами. Ср. Antike Denkmäler, II, тбл. XXVIII и Perrot-Chipiez, IX, 533, рис. 259. Здесь и манера трактовки гривы совпадает с келермесским зеркалом.

[28] 4 По Kinch, Vroulia, 196, рис. 75 c. Следует отметить, что тип грифона на зеркале более древний. Форма его крыльев соответствует крыльям типа b на том же рисунке у Kinch’a. Это нужно, пожалуй, иметь в виду при датировке келермесского зеркала.

[29] 1 См. относящуюся сюда литературу у Roscher, Lex., I, 2, 1763.

Г.И. Боровка

Г.И. Боровка