|

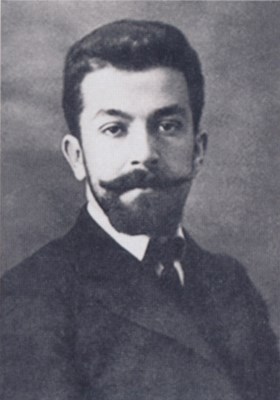

Г.И. Боровка. 1930-е.Фотография. Государственный Эрмитаж.(Открыть в новом окне) |

А.А. Иессен. Конец 1950-х.Фотография. Государственный Эрмитаж.(Открыть в новом окне) |

ставлению правительства УССР. Комиссию составляли по три представителя от РСФСР и УССР, а привлекаемые к её работе музейные сотрудники пользовались лишь правами экспертов. Первоначально со стороны РСФСР в комиссию входили директор ГАИМК академик Н.Я. Марр, представитель Главнауки А. Вольтер, заместитель директора Третьяковской галереи Н.Г. Машковцев, а со стороны УССР — И.Ю. Кулик из Наркомпроса УССР, археолог, директор Государственного исторического музея Одессы М.Ф. Болтенко и историк искусства, инспектор киевского отдела охраны памятников культуры Ф.Л. Эрнст. 25-28 марта 1930 г. на первой сессии Паритетной комиссии в Москве главой украинской делегации стал зам.зав. Укрглавнауки К.И. Коник.

Вскоре после получения московских циркуляров начались активные составления списков, выдвигались «инициативные» [3] предложения по обмену памятниками, проходили их длительные обсуждения, споры и корректировки в рамках работы уже созданной Паритетной комиссии. Необходимо сказать, что решения предлагались разные, и первоначально некоторые из них были особенно странными и явно вынужденными для Эрмитажа. Так, например, после весенней сессии Паритетной комиссии в 1930 г., на которой было принято решение о разделе знаменитого Перещепинского клада, был составлен «Перечень предметов из Перещепинского клада с распределением их по принципу выбора эквивалентов между Государственным Эрмитажем в Ленинграде и Музеями УССР». Документ был построен по следующей, весьма красноречивой, форме, указывающей на то, что первоначально предполагалось разделение между республиками единых археологических комплексов:

№ п/п |

Наименование предмета |

Назначение |

914/59 |

Меч в ножнах жел. зол. |

УССР |

914/60 |

Меч в ножнах (в 3-х частях) жел., серебр., зол. (наконечник) |

Эрмитаж |

914/61 |

Блюдо епископа Патерна серебр. |

Эрмитаж |

914/63 |

Амфора серебряная позолоч. |

УССР |

914/62 |

Ковш серебр. |

Эрмитаж |

914/67 |

Кувшин серебряный |

Эрмитаж |

914/64 |

Блюдо с крестом серебро-чернь |

УССР |

914/74 |

Кубка три золотых, рис. 24 — I |

УССР |

|

2 |

Эрмитаж |

914/76 |

Кубков 5 золотых, тип. рис. 23 |

|

|

3 |

УССР |

|

2 |

Эрмитаж |

И далее везде — УССР, Эрмитаж, и снова УССР, и снова Эрмитаж — на пяти страницах списка всей коллекции, подписанного экспертом УССР (подпись неразборчивая) и экспертами Эрмитажа И.А. Орбели и Н.А. Крижановской. К счастью, как мы знаем, Перещепинский клад всё-таки остался в Эрмитаже целиком, [4] но так повезло далеко не всем коллекциям.

Для решения вопроса о передаче украинских коллекций в Россию в 1930 г. были

Навершие с крылатой богиней.

Вторая половина IV в. до н.э.

Александропольский курган. Бронза.

Государственный Эрмитаж.

(Открыть в новом окне)

запланированы поездки экспертов Паритетной комиссии из Эрмитажа (по археологическим коллекциям — Г.И. Боровки, [5] А.А. Иессена, Н.А. Крижановской, Л.А. Мацулевича, Е.О. Прушевской) на Украину для осмотра и отбора коллекций не только из «главных музейных центров Украины» — Харькова, Полтавы, Киева, Одессы, Херсона, Днепропетровска, но и из музеев в Житомире, Белой Церкви, Черкассах, Бердичеве.

В совместном отчёте о командировке, проходившей в два этапа: с 8 июля по 10 августа и с 6 по 13 сентября 1930 г., двух сотрудников Эрмитажа — Л.А. Мацулевича и Н.А. Крижановской, в том числе было написано следующее: «1. Проработка материалов украинских хранилищ дала нам возможность установить, что некоторые эпохи и отрасли, в Эрмитаже совершенно не представленные, иллюстрированы в музеях Украины столь значительным количеством материала, что выделение части его для РСФСР может быть выполнено совершенно безболезненно для цельности и полноты Украинских музеев. Список таковых коллекций будет предъявлен дополнительно по проработке и сводке собранных материалов для предъявления встречной заявки. 2. С другой стороны, изучение Украинских хранилищ показало, что при обсуждении на весенней сессии Паритетной Комиссии некоторых украинских заявок не были приняты во внимание новые находки, сделанные на Украине».

А.А. Иессен свой отчёт о командировке на Украину в декабре 1930 г., резюмировал так: «Целесообразным считаю вопрос о палеолите вообще снять с обсуждения и заявок на материал этого рода не предъявлять. Эпоха более поздняя, начиная с раннего неолита и кончая периодом поздней бронзы, в музеях УССР представлена огромным количеством материала... несравненно более полным и обильным, чем имеющиеся в Эрмитаже и остальных ленинградских музеях не связанные между собой отдельные комплексы и группы памятников. В этой части речь может идти только о заполнении пробелов в собрании Эрмитажа. Иное положение имеется в отношении памятников скифо-сарматского периода... Эрмитажу необходимо пополнить своё собрание именно памятниками последнего рода (материалы рядовых погребений. — А.А.), отражающими жизнь основной массы населения соответствующей эпохи.». И далее: «Что касается передачи из Эрмитажа в музеи УССР, то намеченная майской сессией Паритетной комиссии передача пяти основных комплексов этой группы (скифские «царские» курганы Шульговка, Первый Мордвиновский, Чмырёва Могила, Александропольский

Л.А. Мацулевич. 1930-е.Фотография. Государственный Эрмитаж.(Открыть в новом окне) |

Навершие с грифоном. Вторая половина IV в. до н.э.Александропольский курган. Бронза. Государственный Эрмитаж.(Открыть в новом окне) |

и Ильинецкий. — А.А.) представляется мне крайним пределом, до которого Эрмитажное собрание может быть ослаблено без потери... Передачей Мельгуновского кургана этот предел собственно является уже превзойдённым, так как этот единственный архаический курган южной группы не может быть заменён каким-либо комплексом из музеев УССР».

Здесь следует попутно пояснить следующее. По сути, документом, обосновавшим выделение из собрания Эрмитажа нескольких комплексов крупнейших скифских курганов, явилась пояснительная записка, составленная Г.И. Боровкой, в которой он пишет, что, во-первых, его предложение находится в соответствии с теми положениями, которые выдвинула украинская делегация на сессии Паритетной комиссии, а во-вторых, основано в том числе на том, что предлагаемые к передаче комплексы по своему значению уравновешивают остающиеся в Эрмитаже: «Список составлен так, что соответствующие части его представляют собой приблизительные эквиваленты научной ценности». Из 11 крупнейших курганных комплексов эрмитажного собрания шесть предлагалось передать Украине, пять сохранить в Эрмитаже — курганы Чертомлыкский, Солоха, Огуз, Цимбалка и Деев. В результате, как пишет Г.И. Боровка, «Украина получает возможность максимально представить у себя древнюю культуру Скифии, Эрмитаж же сохраняет за собою только минимум того материала, который происходит с территории Украины и который ему абсолютно необходим для сохранения научной и показательной целостности его собрания».

Итогом всех ознакомительных поездок эрмитажных хранителей на Украину явились довольно обширные списки коллекций, которые Эрмитаж хотел бы в то время получить из украинских музеев. Так, например, в заявке Сектора доклассового общества были перечислены коллекции эпохи

палеолита, неолита и бронзового века, скифо-сарматские памятники и древности «от эпохи Великого переселения до великокняжеского периода», находящиеся в музеях Киева, Изюма, Чернигова, Днепропетровска, Мариуполя, Одессы, Харькова, Полтавы, Херсона, Умани, Бердичева; в заявке Отделения причерноморских городов значились материалы из раскопок 1930-1932 гг. в Ольвии и Березани. Но дальше списков и заявок дело так и не пошло. А вот из Эрмитажа на Украину (не считая некоторых более ранних передач) многие коллекции были благополучно переданы, о чём и свидетельствует итоговый акт от 31 января 1932 г., с двумя приложениями к нему. [6] Б.В. Легран, М.Д. Философов и Л.А. Мацулевич передавали коллекции по описи, утвержденной наркомом просвещения А.С. Бубновым, а К.Г. Червяк, действующий на основании мандата Наркомпроса УССР, их принял. Приложение №1 к акту — это список коллекций, включающий 1771 позицию, а приложение №2 — дополнительный список из 15 позиций археологических предметов. Предметов же в действительно было в несколько, иногда в десятки и даже сотни раз больше, так как многие порядковые позиции содержали, например, наборы многочисленных стеклянных бус (пор. №438, инв. №84/152), десятки золотых нашивных бляшек (пор. №769 Дн 1853 1/38) и бронзовых наконечников стрел (пор. №847 Дн 1855 1/135), сотни золотых пуговок (пор. №733 Дн 1855 1/1) и так далее.

По этому акту из Эрмитажа были переданы не только разнообразные археологические коллекции, но и фотографии, гра-

|

|

Ажурная пластина со сценой терзания.Вторая половина IV в. до н.э. Александропольский курган.Золото. Государственный Эрмитаж.(Открыть в новом окне) |

Бляха в виде крылатой богини, держащей зверей.Вторая половина IV в. до н.э. Александропольский курган.Железо, серебро, золото. Государственный Эрмитаж.(Открыть в новом окне) |

вюры, литографии, рисунки и миниатюры, предметы прикладного искусства, знамёна, нумизматика. Но особенно не повезло именно археологическим материалам, на их долю из общего списка выпало более 1600 позиций, то есть около 90%. Достаточно сказать, что в одной из архивных папок Отдела археологии Восточной Европы и Сибири сохранился листок того времени с подсчётами по коллекциям шести скифских курганов, которые были почти целиком [7] переданы из Эрмитажа. Суммарно эти коллекции составили 1249 инвентарных номеров и 5916 предметов.

Судьба же переданных на Украину коллекций сложилась очень печально и даже трагично. При эвакуации харьковских музеев в 1941 г. часть груза, в том числе ящики с экспонатами из драгоценных материалов, была 10 октября разбомблена немцами на станции Алексеевка в Белгородской области, и только часть ящиков, включая и собранные после бомбардировки вещи, добралась до Уфы, откуда и вернулась в Харьков в 1944 г. Многие же вещи из этих комплексов оставались в Харькове во время оккупации, частично были разграблены после взятия города немцами, частично погибли во время пожара в феврале 1943 г., при первом отступлении немцев из Харькова. В настоящее время в Историческом музее Харькова хранится лишь несколько предметов из этих коллекций, которые до сих пор требуют идентификации. [8]

Но уже вскоре после их передачи в 1932 г. в справке, составленной в 1934 г. А.А. Иессеном для директора Эрмитажа, было, в частности, написано: «Как я мог убедиться во время моей последней (октябрь-ноябрь 1933 г.) командировки в УССР в качестве эксперта представительства РСФСР, переданные коллекции остаются не экспонированными, за исключением незначительной части Александропольского кургана. Показ только незначительной части этого кургана, являющегося

Украшение конской узды в виде фигуры хищника.

Вторая половина IV в. до н.э. Александропольский курган.

Золото; тиснение. Государственный Эрмитаж.

(Открыть в новом окне)

на самом деле одним из наиболее крупных скифских комплексов, может вводить в заблуждение относительно значительности переданных Эрмитажем материалов».

В 1938 г., харьковский археолог И.Ф. Левицкий [9] писал А.А. Иессену в письме о своей обеспокоенности судьбой переданных коллекций, так как Харьковский исторический музей «смог использовать для своей экспозиции лишь самую незначительную долю железа и бронзы. Основная часть фонда этих могил, в нераспакованном виде, была сразу же сдана в Харьковский государственный банк, где и хранится до настоящего времени... В случае невозможности использования коллекций в экспозиции Харьковского исторического музея — они должны быть переданы в Центральный исторический музей в Киеве или же возвращены Эрмитажу... Очевидно, мнение и необходимые меры по этому поводу самого Эрмитажа будут решающими».

По этому поводу в письме 1938 г. из Эрмитажа, адресованном председателю Всесоюзного комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР А.И. Назарову, созданного в 1936 г., говорилось: «Однако же украинская делегация, проявив исключительный напор, сумела настоять, совершенно неправильно используя лозунг охранения прав национальностей, на передаче из Эрмитажа, да и из Исторического музея, таких комплексов, изъятие которых явно шло в ущерб показу сокровищ искусства и культуры прошлого в двух крупнейших музеях Союза, особенно же в Эрмитаже, потерявшем в результате этой операции целый ряд богатейших курганов из экспозиции знаменитой особой кладовой Эрмитажа... Впоследствии многое непонятное в поведении украинской делегации стало понятным, когда было раскрыто дело украинских националистов, при расследовании которого раскрыто было вражеское лицо, сколько мне известно, всех лиц, входивших в украинскую делегацию (Председатель Коник [10] и др.).

Что в дальнейшем было с этими вещами — нам неизвестно, во всяком случае, ни из одного из украинских музеев мы не могли получить сведения о том, что эти вещи туда поступили. По непроверенным слухам, доходившим до нас тогда же, вещи были сданы на хранение в государственный банк в Харькове. Обменные передачи из музеев Украины нам — не имели места, несмотря на представление Эрмитажем обширных и вполне могущих быть удовлетворёнными заявок... В виду всего изложенного, прошу

Вас в интересах охраны величайших государственных ценностей и нормального развития музейного дела в Советском Союзе войти с представлением в Правительство Союза о возвращении Эрмитажу изъятых и вывезенных на Украину археологических коллекций».

Никаких последствий это обращение так и не имело, равным образом как не произошло «паритетной» передачи каких-либо украинских археологических коллекций в Эрмитаж. Из трёх запланированных сессий Паритетной комиссии — московской, ленинградской и харьковской, отработали только первые две, на которых обсуждались передачи из российских музеев. Харьковская же сессия, на которой планировалось обсуждение заявок российских музеев, так и не состоялась.

Потеря же для Эрмитажа многих предметов своего собрания, в том числе и большей части его коллекций скифских «царских» курганов, явилась невосполнимой утратой, так и оставшейся не восполненной хотя бы даже частично.

[1] Списки таких коллекций поступали в 1920-е гг. из украинских музеев во Всеукраинский археологический комитет, где работала специальная комиссия. См., напр.: Нестуля О., Нестуля С. Українскі культурні цінності в Россії. На шляху до діалогу. 1926-1930. Полтава, 2002; Ibid. Українскі культурні цінності в Россії. Спроба діалогу про повернення. 1930. Полтава, 2006; Гетьман Д.И. Повернення і реституція історико-культурних цінностей в українсько-польсько-російських відносинах (1920-ті — 1930-ті роки) : Дис. ... канд. істор. наук. Київ, 2010. — Благодарю Л.И. Бабенко (Харьковский исторический музей) за возможность познакомиться с этими изданиями.

[2] Ряд документов, связанных с деятельностью Паритетной комиссии, хранится в Отделе археологии Государственного Эрмитажа, а также в Отделе рукописей и документального фонда (Ф. 1. Оп. V. Д. 2, 77, 82, 86, 88, 104 и др.). В статье по большей части приводятся лишь отдельные, наиболее характерные выдержки из этих документов, с сохранением оригинальных орфографии и пунктуации.

[3] Термин, часто встречающийся в документах, связанных с Паритетной комиссией.

[4] Сохранилась подробная справка Л.А. Мацулевича, адресованная члену российской делегации Паритетной комиссии тов. Вольтеру и написанная после командировки на Украину, в которой объясняется, что при постановлении решения о передаче половины «Перещепинского клада» в УССР «не были учтены новые материалы той же эпохи и той же культуры, незадолго перед тем поступившие в музеи УССР». Думаю, что именно настойчивость Л.А. Мацулевича в конечном счёте оказалась решающей для судьбы этой коллекции.

[5] Состоялась ли поездка Г.И. Боровки, неясно, а в сентябре 1930 г. он был уже арестован.

[6] АГЭ. Ф. 1. Оп. V. (1932). Д. 88.

[7] Отдельные предметы из этих коллекций были оставлены в Эрмитаже (всего 120 предметов из трёх курганов) для последующего копирования, что и сохранило их до настоящего времени.

[8] Бабенко Л.И. К истории коллекции предметов из Литого (Мельгуновского) кургана // Российская археология. 2012. №3. С. 20-27.

[9] С 1932 г. И.Ф. Левицкий был заведующим Отделом доклассового общества Харьковского Исторического музея.

[10] Действительно, Клим Иосифович Коник, заместитель заведующего Управления научными учреждениями Наркомпроса УССР, руководитель сектора планирования науки Госплана УССР, был арестован в 1933 г. по делу Украинской войсковой организации и расстрелян в 1937 г. Израиль Юделевич Кулик, писатель, партийный и общественный деятель, был арестован в 1937 г. по делу Всеукраинского центрального блока, объявлен агентом английской разведки, украинским националистом и тогда же расстрелян. Михаил Фёдорович Болтенко был арестован в 1934 г., приговорён к 5 годам исправительно-трудовых лагерей и отправлен в Дальлаг.

А.Ю. Алексеев

А.Ю. Алексеев