|

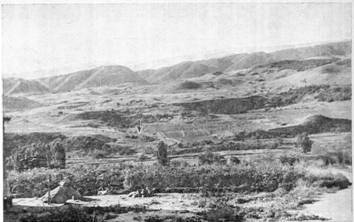

Рис. 1. Вид на Подкумский могильник.Открыть Рис. 1 в новом окне |

Рис. 2. Могильный холм.Открыть Рис. 2 в новом окне |

|

|

|

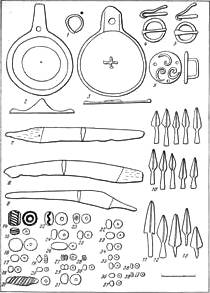

Рис. 3. Инвентарь катакомбы, доследованной А.П. Руничем.Открыть Рис. 3 в новом окне |

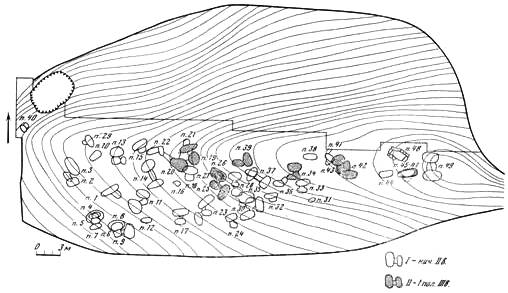

Рис. 4. План могильника.Открыть Рис. 4 в новом окне |

менистым грунтом необычной плотности, чем, по-видимому, и объясняется отсутствие могил на этих участках. Погребения концентрируются в основном ближе к гребню холма. Разведочные раскопы, заложенные у гребня на северных склонах холма, не выявили здесь погребений. Судя по разрезу холма у западных его границ, северный склон в древности был значительно более крутым, чем в настоящее время. Нижняя половина северного склона состоит из наносного слоя. Возможно, северный склон не использовался под могильник, что характерно и для других могильников, расположенных на холмах в районе Кавминвод.

[1] 1 Абрамова М.П. Нижне-Джулатский могильник. Нальчик, 1972.

[2] 2 Керефов Б.М. Чегемский курган — кладбище сарматского времени. // Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1985. Т. II. С. 135-259.

Заключение ^

Изучение погребального обряда и анализ инвентаря Подкумского могильника позволяют говорить о едином пути развития материальной и духовной культуры населения этого района в I-III вв., не прерываемого какими-либо крупными вторжениями новых племён. Поскольку по погребальному обряду и характеру инвентаря Подкумский могильник близок к Нижне-Джулатскому, ранняя группа погребений которого датируется II в. до н.э. — серединой III в. н.э., и оба могильника оставлены, по-видимому, близкими в этническом отношении группами населения, можно говорить об отсутствии смены населения на территории предгорной зоны Центрального Предкавказья в течение всего сарматского времени — с III-II вв. до н.э. по III в. н.э.

Особенностью обоих могильников является большое число погребений ранней группы при незначительном количестве погребений II-III вв. Сокращение количества погребений во II-III вв. по сравнению с более ранним периодом не вызывает сомнений. Погребений моложе середины III в. н.э. в могильниках пет. Следовательно, где-то в середине III в. н.э. могильники прекращают своё существование (на Нижнем Джулате временно: с VI-VII вв. здесь вновь начинают совершать захоронения, также в катакомбах, но значительно отличающихся по устройству от ранних). В уменьшении количества погребений, а следовательно, и населения на Северном Кавказе во II-III вв., по-видимому, нашла отражение неспокойная политическая обстановка в Северном Причерноморье.

Наиболее сложен вопрос об этническом составе населения, оставившего Подкумский могильник. Решение его, несомненно, требует рассмотрения материалов и других катакомбных могильников Центрального Предкавказья, и в первую очередь раннего периода (III-I вв. до н.э.) — времени формирования культуры с катакомбным обрядом погребения. Но это — дело будущего. Можно только сказать, что рассматривать предкавказские катакомбные могильники как памятники ираноязычных сармато-алан у нас нет оснований, поскольку по погребальному обряду, в частности по устройству могильных сооружений, они находят ближайшие аналогии в могильниках местных, хотя и иранизированных, племён Прикубанья, Таманского полуострова и Крыма, а не среди погребальных памятников сарматов.

Анализ керамики; оружия, главным образом наконечников стрел; украшений говорит о несомненно местной основе материальной культуры, что в свою очередь позволяет предположить местную основу населения, оставившего эти могильники. Однако в сарматскую эпоху мест-

ное население предгорной зоны значительно отличалось по составу от населения горных районов, где продолжали обитать прямые потомки племён древней кобанской культуры.

Население предгорной зоны, более открытой для проникновения соседних кочевых племён, находилось в постоянных контактах с ними, что приводило в конечном результате к оседанию части кочевников на территории предгорий, создавая здесь зону смешанного населения. Начало этого процесса можно отнести к эпохе бронзы, усиление — к скифскому времени. В результате местное население предгорной и равнинной зон центральных районов Северного Кавказа, в отличие от населения горных районов, включало в свой состав, помимо автохтонных племён, и значительную часть иных, главным образом, по-видимому, ираноязычных, элементов.

Именно эта смешанная группа (а не только автохтонные племена) и имеется в виду, когда мы говорим о «местном населении» предгорной и равнинной зон Северного Кавказа в сарматское время.

Процесс оседания кочевых племён продолжался и в сарматскую эпоху. Некоторые черты погребального обряда и инвентаря (вытянутое положение костяков, куски мела, серы и кремня в могилах, некоторые типы кинжалов и их местоположение, находки бус и ворворок рядом с кинжалами, размещение стрел и др.) отличают исследуемые памятники предгорной зоны от синхронных в горных районах и находят прямые аналогии в памятниках сарматских племён, что свидетельствует о несомненном влиянии культуры соседних ираноязычных племён и о тесных контактах между местными оседлыми племенами и ираноязычными кочевниками.

Длительные связи местных кавказских племён с ираноязычными кочевниками привели к взаимной нивелировке культуры оседлого населения предгорных районов и северных кочевников Предкавказья. Поэтому оседание части ираноязычного населения, издавна кочевавшего в предкавказских степях, плохо подтверждается данными материальной культуры. В большей степени об этом свидетельствует отмеченная специфика погребального обряда населения предгорной зоны, особенно при сравнении его с материалами погребальных комплексов горных районов. Однако тесное переплетение кавказских и сарматских черт культуры говорит о том, что мы имеем дело не с вторжением какой-то группы сарматских племён, вновь появившейся на этой территории, а с процессом оседания кочевников Предкавказья, с которыми местные оседлые племена жили издавна в тесном контакте и дружественных отношениях. Этот длившийся веками процесс способствовал и распространению иранского языка среди кавказских племён, и появлению у населения предгорной зоны многих черт (в обряде и материальной культуре), характерных для ираноязычных кочевников. Данные археологии позволяют говорить о том, что осевшие и продолжавшие оседать здесь ираноязычные племена никогда не жили изолированно среди местного населения, а смешивались с ним, создав своеобразный конгломерат, для которого было характерно двуязычие, т.е. параллельное употребление кавказских и иранского языков 1. [3] Археологическими памятниками этой смешанной группы населения и являются Подкумский, Нижне-Джулат-

ский и Чегемский могильники. В раннесредневековых источниках это смешанное население получило этноним «аланы».

Кавказский облик материальной культуры сарматских племён Предкавказья, оседавших в предгорных и равнинных районах, не позволяет установить долю ираноязычных элементов в составе населения этой зоны. Учитывая возможную длительность процесса оседания (со скифского времени), а также значительные отличия в обряде и инвентаре по сравнению с памятниками горных районов, можно предполагать, что эта доля была велика.

Анализ инвентаря могильника свидетельствует также о том, что сложение тех элементов материальной культуры, которые считаются характерными для раннесредневековых алан Северного Кавказа, происходило уже в первых веках нашей эры. Начало этого процесса относится ко времени не позднее II в. н.э., а возможно, к концу I в. н.э., когда появляются пряжки с обоймами, поясные накладки простых форм, туалетные наборы (щипчики, копоушки), некоторые формы керамики. Ко II — началу III в. относится появление зеркал-привесок с центральной петлёй. Период первых веков нашей эры следует, по-видимому, рассматривать как предаланский или раннеаланский, тогда как собственно аланская культура Северного Кавказа сформировалась, очевидно, уже после гуннского нашествия и продолжала развиваться вплоть до нашествия монголо-татар.

[3] 1 Абаев В.И. Осетинский язык и фольклор. М.;Л., 1949. С. 119-121.

Список сокращений ^

АО — Археологические открытия

АЭС — Археолого-этнографический сборник

ВАУ — Вопросы археологии Урала

ГИМ — Государственный Исторический музей

ИАК — Известия Археологической комиссии

КСИИМК — Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры АН СССР

МИА — Материалы и исследования по археологии СССР

СА — Советская археология

САИ — Свод археологических источников

ТОИПКГЭ — Труды Отдела истории первобытной культуры Гос. Эрмитажа

Тр. КЧНИИ — Труды Карачаево-Черкесского научно-исследовательского института истории, языка и литературы

Тр. ЧИНИИ — Труды Чечено-Ингушского научно-исследовательского института при Совете Министров Чечено-Ингушской АССР

М.П. Абрамова

М.П. Абрамова