|

|

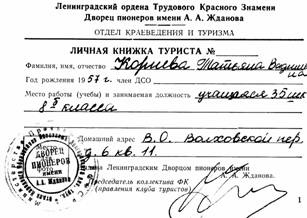

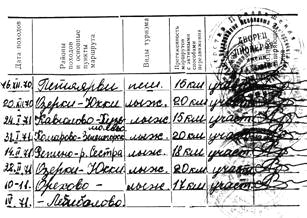

Туристская классификационная книжка Тани Корневой с записями о первых путешествиях: Петяярви, Озерки — Юкки, Кавголово — Кузьмолово, Комарово — Зеленогорск, Репино — р. Сестра, Орехово — Лемболово и т.д. |

|

|

|

Весна прошла в усиленной подготовке: во Дворце мы изучали археологические памятники Ленинградской области, методику их поисков и фиксации; выезжая в лес, занимались ориентированием, съёмкой планов, устройством воздушных переправ и, конечно, много ходили с тяжёлыми рюкзаками. Весной к нам приошло весьма значительное пополнение. Однажды во время занятий в дверь постучали и вошли две девочки-девятиклассницы (мы-то все были немного помладше): Таня Ширшова и Люда Лазарева. Как выяснилось, они искали какую-то олимпиаду — то ли по биологии, то ли по химии, а попали в археологический кружок, о котором до того и слыхом не слыхивали. На следующее занятие они пришли со своими одноклассниками: Сергеем Клецко и Васей Фроловым. Так у нас появились старшие товарищи, которые удивительно быстро освоились в уже сложившемся коллективе и как-то почти сразу взяли на себя роль лидеров. Их звали «лордами». Непосредственно перед выездом на полевые работы открытым голосованием Сергей был выбран командиром, Люда — комиссаром и очень бойкая сравнительно новая девочка — Лена Ростунова — завхозом.

В течение весны тренировались мы много. И, тем не менее, когда дошло до дела, оказалось тяжеловато. Ведь к обычному походному грузу добавилось слишком много специального снаряжения: тяжеленный теодолит, тренога и рейка к нему, чертёжная бумага и инструменты, планшеты, тетради для дневниковых записей, фотоаппаратура и, наконец, наши находки. И если продуктов к концу путешествия становилось меньше, то находок — наоборот.

Первый переход — от Толмачёво до Красногорского озера дался нам нелегко. Еле-еле доковыляли. Пришли и буквально рухнули на свои рюкзаки. А.В. посмотрел на нас с искренним сочувствием. Прошло минут десять в полной тишине, а потом послышался голос Завхозика: «Алексей Владимирович, а можно будет пойти искупаться?» Ответ Шефа привёл всех в неописуемый восторг, и от усталости не осталось и следа. Все моментально повскакивали с рюкзаков, стали доставать полотенца и купальные костюмы, а ещё через пять минут вся весёлая компания с шумом, смехом, визгом плескалась в озере. И никаких тебе огороженных купален, и никаких физруков со свистком и секундомером, никаких воспитателей, запрещающих возиться в воде — полная свобода! Накупались до посинения, и ведь никто потом не заболел…

На другой день, оставив в лагере дежурных, мы отправились в разведку. У деревни Туровка на пашне А.В. нашёл пару невзрачных белесоватых черепков, показал нам, объяснив, что если эти черепки и не ровесники

|

|

Комиссар Люда Лазарева у «Палаты лордов». |

Н. Михайлова и А. Макаренко в археологической разведке. |

Командир С. Клецко во главе отряда.

Александра Невского, то всего лишь чуть-чуть помоложе. Мы бросились прочёсывать всю пашню и в итоге насобирали целую коллекцию таких черепков.

С курганами сначала было сложнее. Мы всё время пытались зафиксировать или какие-то овощехранилища, или отвалы от силосных ям, а однажды даже коллективное захоронение немецких солдат времён Великой Отечественной. Но, наконец, у деревни Захонье нашли и настоящие древнерусские курганы. Очень долго возились с инструментальной съёмкой, но, в конечном счете, и с ней благополучно справились.

По навесной переправе, используя «беседки», грудные обвязки, карабины — переправились сами и переправили рюкзаки на левый берег Сабы, устроили там шикарный лагерь в сосновом лесочке, а назавтра совершили мощный марш-бросок в дикой глуши пограничья между Лужским и Осьминским районами, через какие-то почти непроходимые болота к забытой Богом деревушке Елемно, в которой посторонних не видели, наверное, со времён Отечественной войны. Очень нам нравилось общение с местными жителями. А.В. нас заранее готовил к тому, что это очень важный момент в исследовании какой-либо местности, особенно при поисках погребальных памятников. Для нас эти беседы были страшно интересны, поскольку мы узнавали из них много нового о жизни в русской деревне, о языке, на котором жители разговаривают (такого фольклора наслушались!), о нищей и по-средневековому убогой жизни, на которую обречены рабочие советских совхозов. И они на нас смотрели, как на чудо:

— Надо же, из города в нашу глушь приехали, ищете чевой-то. Видно, плотют много!.. Ой, батюшки, на девчушку-то, совсем маленькую, — «сидор»-то эвон какой повесили!..

Много интересного рассказывали нам и о войне — ведь фашисты подошли к реке Луге уже в июле 1941 года…

Июль 1970 — из отчёта ЛДП:

Отряд прошёл маршрут общей протяжённостью около 150 км. В районе рек Саба — Сабица и Сяберского озера произведена археологическая разведка. Составлено описание древнеславянских курганов, найденных отрядом в районе деревень Захонье, Сабицы, Сяберо, Волошово. Собран подъёмный материал на древнеславянском селище у д. Туровка. Исследован рельеф и растительность района. В д. Сяберо исследован монастырь XVI века. Обследован район предполагаемого пути Александра Невского к месту Ледового побоища в 1242 году. В результате бесед с местными жителями познакомились с краеведом В.Я. Ефимовым — участником I Мировой и Гражданской войн.

Из полевого отчёта:

«В июне — июле 1971 года отряд школьников археологического кружка Ленинградского Дворца пионеров, выполняя задание Северо-Западной археологической экспедиции Ленинградского университета, произвёл разведку верхнего течения реки Сабы.

До настоящего времени данный район был изучен в археологическом отношении весьма неполно. Работавший здесь в 1959 году под руководством А.С. Потресова и Е.В. Шолоховой отряд комплексной экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища произвёл разведку древних водных путей новгородцев по маршруту: Толмачёво — р. Луга — Б. Сабск — нижнее течение р. Сабы — оз. Сяберское — оз. Вёрдуга — р. Плюсса — р. Желча — Чудское оз. В нижнем течении р. Сабы, а также в районе озёр Сяберского и Вёрдуги отряд обнаружил большое количество разновременных погребальных памятников, свидетельствующих о густой заселённости этих районов в древности.

Задачей нашего отряда являлось определение заселённости территорий, лежащих в стороне от основных водных магистралей древности — верхнего течения р. Сабы и её притоков.

РЕКА САБА берёт начало из Красногорского озера. Название деревни Волок на северо-восточном берегу озера говорит о его древней связи с протекающей в 4 км севернее рекой Лугой — важнейшей водной артерией древних новгородцев…

КРАСНОГОРСКОЕ ОЗЕРО вытянуто с юго-запада на северо-восток, имеет длину около 4 км, ширину — от 300 до 800 м. Южные берега озера в настоящее время не заселены, сильно заболочены, поросли густым лесом и кустарником. Как противоположность, высокие холмистые берега северной части озера покрыты сухим сосновым лесом, перемежающимся здесь с обширными полями и небольшими посёлками. На протяжении 5 км вдоль берега здесь расположены 5 селений: Саба, Туровка, Волок, Красные Горы, Заозерье. Топоним «Заозерье», возможно, является косвенным свидетельством того, что население пришло сюда с севера — из плодородных районов среднего течения реки Луги.

Пункт 1. Селище у посёлка Туровка.

Селище расположено на высоком северном берегу Красногорского озера между посёлками Туровка и Волок (27-й километр шоссе Толмачёво — Осьмино). Ровная площадка на береговой террасе, площадью около одного гектара, распахивается, по-видимому, уже много лет. Остатки разрушенного распашкой культурного слоя селища прослеживается на поверхности в виде светло-серых зольных пятен. Подъёмный материал — около 40 фрагментов грубой гончарной керамики светло-серого цвета — свидетельствует о том, что данное поселение было средневековым славянским и может быть предварительно датировано XIV-XV веками…

В. Фролов, С. Клецко и краевед В.Я. Ефимов.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ БЕСЕД С МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ.

1. Лесник посёлка Большие Сабицы: «… курганов в окрестностях не встречал. Раньше были на кладбище древние курганы, а сейчас только один остался… Старики говорят, что это со времён литовской войны. Теперь на них новые могилы. Когда копали, находили здоровенные голени: сильный, видно, был народ…

Ещё старики говорили, что в каких-то курганах находили подпилки, да такие хорошие, что ими косы точили, так они служили дольше нынешних…

Зато много курганов есть ближе к реке Луге (по Сабе). Там — по Луге, — старики говорят, издревле места хлебные были. А здесь никто не жил — земля неплодородная: кислотность, глина».

2. Большие Сабицы. Алексей Лаврентьевич Иванов: «… во время литовского нашествия детей на кол сажали. Был монастырь в Сяберо. В Затрубичье был пост, откуда монахи трубили, когда шёл враг… Когда Литва шла на Русь, монахи закопали сокровища. Литовцы монахов перебили, остался один, да и он через несколько лет умер, так что никто не знает, где зарыт клад…

Курганы? Есть такие. Из Сабиц идёт дорога на Волошово. Не та, по которой автобус ходит, а прямая, через лес и через хутор Москва. Метров за 200 до канала увидите холмики вдоль дороги — справа и слева. Один из них мы пытались раскопать бульдозером, да ничего не нашли — один только пепел…»

3. Лесник пос. Сяберо: «…только в одном месте видел курганы: по дороге из Горнишно в Лоше. Курганы небольшие — не выше метра. Старики называли их «литовское кладбище». Курганы обложены камнями… Лучше спросите у Василия Яковлевича Ефимова — он работал до войны лесником, а сейчас уже давно на пенсии…»

4. Сяберо. Василий Яковлевич Ефимов: «…да, около Горнишно много курганов: несколько десятков. Характерно, что все они обложены небольшими валунами… Есть ещё курганы между Вёрдугой и Затрубичьем. Там их немного. В лесу. Найти самим трудно, но затрубицкие знают, даже детишки показать могут…»

ЗАПИСКА (в отчёт не вошла): «Коля, отведи ребят на курганы, где мы с тобой выпивали».

Нельзя сказать, что у нас сильно изменилось отношение к археологии: всё-таки она оставалась чем-то немножечко чужим. Мы ПОМОГАЛИ науке, как нас учил А.В., но она ещё не была кровным делом каждого или, по крайней мере, некоторых. Сейчас, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что ведь и для Шефа ТА археология была немного чужой. Задание и общие контуры маршрута мы взяли у Глеба Сергеевича Лебедева, начальника Северо-Западной экспедиции ЛГУ. Что же касается Шефа, он всё время бредил Сибирью: и на занятиях во Дворце, и на маршруте вдоль спокойной равнинной реки, и на привале среди чахлых болотных сосенок. Кстати, из-за этого увлечения Сибирью мы временно потеряли одного из наших лучших людей — Олежку Филонова. Он умудрился уговорить А.В., чтобы тот устроил его на лето в академическую экспедицию в Сибирь, и в то время как мы путешествовали по Сабе, Олег уже работал во взрослой экспедиции на берегу Енисея. Конечно, все мы ему завидовали…

Тем не менее, мы вернулись из экспедиции новыми людьми. Самое главное — это то, что мы стали чувствовать себя одной большой семьёй, научились по-настоящему заботиться друг о друге, помогать друг другу. В этом — большая заслуга наших «лордов», которые всё время были для нас примером. Кроме того, нам очень нравилось то, что А.В. с самого начала относился к нам, как к взрослым, как равным, как к младшим братьям и сёстрам, — с одной стороны, доверяя нам, а с другой, — требуя ответственности каждого за всех и всех за каждого. В итоге у нас царили какие-то по-семейному тёплые отношения… Наверное, мы не погрешим перед истиной, если скажем, что Шефа мы все любили…

Игорь Лавров, Коля Смирнов, Сергей Клецко.

Вспоминает Н. Смирнов.

Как сейчас помню тихий тёплый вечер отъезда. Собрались на Варшавском вокзале и памятника Ленину. Как все мы были счастливы! Наконец-то долгожданная экспедиция! Запомнилась песня про самолёт, которую исполнял Клецко… Потом — поезд, ночной переход… Конечно, вопреки всем наставлениям Шефа, рюкзаки наши были уложены скверно, и надо было каждому набить себе на спине приличные шишки торчащими из рюкзака консервными банками, чтобы вспомнить все уроки и в следующий раз укладывать рюкзак на совесть…

Помню, как мы радовались природе, свободе, пению птиц, порханию бабочек… Я чуть было не поймал ужа, но в последний момент кто-то очень вовремя подсказал мне, что это — гадюка… В первую ночь в полевом лагере уснуть было невозможно, несмотря на усталость. Наша палатка (в отличие, скажем, от голубенькой «палаты лордов») была до белизны выгоревшая, без дна и называлась «палатка-аристократка». В ней обитали Лавруша, Макушка, Косяга и я. Комары кусались по-страшному. Мы долго возились, переговаривались, решили, что комаров надо выкуривать. Вдруг в палатку всовывается голова Шефа и говорит обычным мягким голосом:

— Друзья мои, весь лагерь уже спит, а вы вроде как слегка мешаете…

Лавруша, как сидел с сигаретой, так она и застряла у него в руке… А наутро вся наша четвёрка получила «наряд не по порядку», и мы дружно отправились после завтрака мыть котлы…

Больше всего мне запомнилась разведка на Сяберское озеро. Мы тогда стояли лагерем недалеко от посёлка Большие Сабицы. В лагере остались дежурные, а вся группа налегке отправилась по просёлочной дороге через великолепный сосновый бор. По пути мы то и дело сворачивали, чтобы обследовать окрестности: нет ли там курганов. Поняли, что в лесу искать очень трудно, гораздо перспективнее расспрашивать местных жителей и пытаться с их помощью найти что-то интересное.

Дойдя до озера, мы тщательно обследовали его берега. День был солнечный, жаркий. Мы не могли не залюбоваться красотой северной природы: нас поражали великолепные песчаные дюны, стройные стволы сосен, густой аромат смолы. В посёлке Сяберо мы познакомились с лесником, он рассказал нам о курганах, которые видел неподалёку от п. Горнишно, и посоветовал поговорить также с бывшим лесником, ветераном Первой мировой войны В.Я. Ефимовым. Он рассказал о ещё одной курганной группе.

На окраине посёлка мы нашли остатки старинного монастыря. Двери храма были на замке, а окна, давно, по-видимому, лишённые стёкол, были закрыты прочными чугунными решётками, так что ни Шефу, ни командиру туда было не попасть. А я в то время был помельче и пролез сквозь решётку почти без труда.

— Канава! — сказал я, вернувшись (в переводе на русский язык это означало «Плохо дело!») — всё разорено… Там, наверное, склад какой-то был…

Вася и Сергей ставят палатку.

— Да, — мрачно реагировал Шеф, — к сожалению, в самом конце двадцатых годов воинствующие атеисты разорили большую часть храмов в России… В Бога можно верить или не верить, но зачем же уничтожать памятники отечественной культуры. А ведь этот монастырь, судя по сохранившимся в народе преданиям, функционировал ещё в 15 веке и уж наверняка был свидетелем литовского нашествия, когда в конце Ливонской войны Стефан Баторий осаждал Псков!.. Видимо, на Шефа сильное впечатление произвела та церковь. Когда, пройдя ещё добрый десяток километров, мы изрядно устали и решили устроить привал, расселись все вокруг костра, кое-кто задремал, а А.В. стал рассказывать длинную и, казалось, нудноватую историю — как сейчас помню медлительную тихую речь Шефа под усыпляющее потрескивание веток в костре — про какую-то разорённую атеистами церквушку в Архангельской губернии, которую местные жители содержали в порядке, а один старичок, вроде, староста, захаживал туда едва ли не каждый день. И вот в морозную вьюжную ночь под Рождество возвращался он домой из этой церквушки, оглянулся — свет в церковном окне мерцает. «Эх, — думает, — старый дурак! Забыл свечу погасить!» Вернулся. Погасил. Идёт домой, оглядывается — опять свет в окошке. Удивился весьма, но вернулся, снова погасил свечу, всё проверил, снова пошёл домой. И в третий раз, оглянувшись, увидел в церкви мерцающий свет. Позвал дедок пару дюжих соседей, вооружились они топорами и пошли к церквушке. Ветер свистит. Метель метёт… Озябшие руки с трудом поворачивают ключ в замке… Дверь со скрипом открывается… Ветер врывается в церковь и зловеще гудит в голосниках… И… в этот момент…

Мы долго потом не могли понять, что, собственно произошло. Но народ повскакивал со своих мест, кто-то истошно завизжал, дремавшая Ленка вскинулась и повалилась с бревна на спину, высоко задрав ноги в рваных кедах… Только А.В. продолжал невозмутимо сидеть на месте, лукаво улыбаясь, и искорки смеха сверкали в его глазах…

Когда вернулись в базовый лагерь, на мотив «самолёта» была написана песня про нашу разведку района Сяберского озера. Там были, в частности, такие слова:

«Мы пришли, ковыляя во мгле

В рваных кедах по мокрой земле.

Наш завхоз крепко спал,

О нас весь день не вспоминал,

И вот для нас голодный час настал…»

Страшно не хотелось уезжать, возвращаться в пыльный душный город, возвращаться к вечным проблемам взаимного непонимания отцов и детей…

Вспоминает Н. Михайлова.

Как-то наш лагерь расположился на опушке леса неподалёку от посёлка Большие Сабицы. Мы занимались своими делами, вдруг видим: приближаются местные ребята на лошадях. Среди наших мальчишек тут же нашлись страстные охотники покататься верхом. Местные разрешили, наши не без труда вскарабкались на спины лошадей (без сёдел). Сначала всё было хорошо. Мы не без гордости наблюдали, как управляются наши смельчаки, о чём-то переговариваясь с местными ребятами. Вдруг одна из лошадей понеслась галопом. Мы перепугались, а ещё больше — местные мальчишки. Видимо, они лучше нас понимали, насколько это опасно. Один из них прыгнул на лошадь и хотел догнать нашего героя, попавшего в трудное положение. Видим: он стал медленно сползать вбок, а потом свалился на землю на всём скаку, пару раз перекувырнулся, потом встал и, как ни в чём не бывало, зашагал в нашу сторону, пока его спаситель гонялся за убежавшей лошадью. А наш товарищ, подойдя, стал всех уверять, что это он специально на всём скаку спрыгнул с лошади, потому что она перестала его слушаться…

Вспоминает Т. Корнева.

Когда однажды большая часть отряда ушла в разведку, а в базовом лагере осталось лишь несколько девочек, мы решили к их возвращению устроить небольшой розыгрыш. Мы набрали цветов зверобоя и намазали ими себе под глазами, на щеках, на руках — получилось впечатление, что у нас на лицах и на руках огромные синяки. Когда ребята вернулись, мы с совершенно серьёзным видом стали рассказывать им, что на нас напали аборигены, и нам пришлось от них отчаянно отбиваться — изображали из себя отважных амазонок… Видимо, мы немножко переусердствовали со зверобоем, и наш розыгрыш быстро открылся…

Остаток лета каждый проводил, как мог: кто с родителями на даче, кто в пионерском лагере, а кто и вообще в городе проболтался. Только А.В. с Олежкой наслаждались красотами Енисея в экспедиции М.Н. Пшеницыной.

Вспоминает А.В. Виноградов.

Помню ещё: ребятки мои, когда мы сдавали снаряжение в ДЮТ после экспедиции по Сабе, презентовали мне две пачки кубинских сигарет «Ligeros», сделанных из сигарного табака, — безумно крепких. Помню, стоял на палубе, курил своё болгарское «Солнышко». Подходит какой-то мужик, просит сигаретку. Я ему любезно предлагаю «Ligeros», а потом на пару часов ухожу в свою каюту. Когда я снова возникаю на палубе, ко мне подлетает с ошалевшими глазами тот самый мужик… Ну, думаю, сейчас драться будет. Ан, нет: «Парень!!! Ты где таких сигарет шикарных достал?! Лучше самосада!!!»

В сентябре все снова собрались во Дворце. Оказалось, что в наш кружок записалось довольно много новичков. Но А.В. проводил занятия с ними во Дворце отдельно — учил их тому, чему мы уже научились в прошлом году. А в нашей группе сначала вспоминали о прошедшем лете, смотрели слайды и фотографии, чертили наши полевые чертежи, а потом стали заниматься какими-то уже более сложными вопросами археологии и древней истории. Помнится, были интересные дискуссии о том, чем человек отличается от животного, о происхождении сознания и речи, о палеолитическом искусстве. Ещё позже, готовясь к летней экспедиции, стали более детально изучать вопросы древней истории Северо-Запада: о расселении славянских племён, о финно-уграх и балтах, о роли викингов в сложении Древнерусского государства.

Новичков А.В. активно стал готовить к тому, чтобы они могли влиться в наш коллектив. Ходил с ними в походы по выходным дням, иногда брал с собой в помощники лордов. А мы ходили в походы самостоятельно — нашим узким «семейным» коллективом. Чаще всего ездили в район Горьковской, где была дача Николашки, и где он, по его же выражению, знал каждую кочку в лесу. «Родник», «Звёздочка» — это были кодовые названия наших самых популярных стоянок в том районе. В этих походах мы, конечно, закрепляли наши умения ставить палатки, добывать сухие дрова и разводить костёр в любых погодных условиях, но главное, конечно, — нам просто хотелось побыть вместе, подурачиться, походить на головах и отдохнуть от школы, где нас заставляли ходить по струнке. В этих походах у нас стали складываться какике-то смешные традиции, например, открывать консервные банки топором или прикуривать от огромной горящей головешки. Даже поговорка такая появилась: «Прикуривать в присутствии костра от спички — невежливо». А сколько раз мы сжигали нашу обувь, поставив её сушиться слишком близко к костру, сколько раз оставались без обеда потому, что оставляли продукты на улице неприкрытыми, а ночью шел дождь, и из промокших макарон или круп уже ничего нельзя было сделать. Говорил нам Шеф сто раз, как надо сушить обувь, как надо обращаться с продуктами, но ведь пока сам шишек не набьёшь, — не научишься!..

На 24 октября 1971 года был назначен туристский слёт всех кружковцев отдела краеведения нашего Дворца. Накануне в субботу собрались в ДЮТе, получили снаряжение, и А.В. поехал обратно в город с тем, чтобы утром привезти на слёт совсем новеньких, а мы поехали сразу в лес. Всей этой операцией руководили лорды: Сергей, Вася и Люда. Из ветеранов были Коля, Олежка, Лавруша, Макушка, Алёша, Лена, Таня Сендек. К «англичанам» примкнул их одноклассник Игорь Ашмарин по прозвищу Бишмет. Это была яркая личность: небольшого роста, пухленький, круглолицый, всегда улыбающийся и ничего не боящийся, ни из-за чего не комплексующий. Аппетит у него всегда был зверский. Петь любил до фанатизма, хотя ни слухом, ни голосом не обладал. Короче, с самого начала стало ясно, что с ним не соскучишься. Ну, а он — если станет «нашим человеком», так мы всех «наших» берём… Было ещё несколько новеньких мальчиков и девочек, может быть, на годик помладше нас. Они были в чистеньких нейлоновых курточках и поглядывали на нас с некоторой опаской. А для нас — чем штормовка копчёнее, тем почётнее, если джинсы от грязи в коленях не гнутся, — вообще атас! Поэтому мы смотрели на них с доброжелательной снисходительностью старших и более опытных братьев и сестёр, и каждый из нас невольно думал: «Что-то будет с этими курточками к концу похода?.. Конечно, если это потенциально «наши люди»… Что это были за ребята, сейчас сказать трудно. По-видимому, это были Катя Голятина, Лена Ефимова, Катя Овсянникова, Лена Ратнер, Володя Губанов…

Пока добрались до Солнечного, наступила ночь. В кромешной темноте ноги мгновенно промокли. При слабом свете двух фонариков еле-еле нашли более или менее сухие дрова, Вася с большим трудом развёл костёр, а Олег с лёгкостью его потушил, завалив не очень сухими ветками. Набросали немножко лапника и поставили четыре палатки. Тем временем сварился чай. Долго пили, пели песни, о чём-то разговаривали, а ночью страшно замёрзли — всё-таки конец октября.

Рано утром нас разбудил властный голос Сергея. Быстро позавтракали, сняли лагерь, собрали рюкзаки и к назначенному времени вышли на дорогу. Встретили Шефа с целой толпой новичков. Вместе отправились к месту слёта и поставили там новый лагерь. Быстренько натянули верёвку, и А.В. устроил последнюю «репетицию» перед нашим выступлением на слёте

На большой поляне собрались все кружковцы отдела краеведения — и ветераны, и новички. Мы тоже пришли двумя колоннами. Встали в общий строй. Г.С. Усыскин говорил что-то торжественное, потом ветеранам вручили значки — «Ленинградский Дворец пионеров». Мы были горды.

После этого начались соревнования по «полосе препятствий»: надо было пробежать по бревну над довольно глубоким рвом, переправиться через реку по «параллельным» в одну сторону и в «беседке» по «навесной» — обратно, пролезть так называемую «мышеловку» и, наконец, быстро поставить палатку. Первая наша команда: Коля, Алёша, Люда и Таня — неплохо прошли всю «полосу», но под конец запутались в палатке. Вторая команда: Сергей, Вася, Ленка и новенькая Лена (Фима) — отлично прошли всю полосу и заняли даже какое-то призовое место… После обеда — соревнования по ориентированию. Тут надо было, сломя голову, носиться по лесу с картой в руках и искать «контрольные пункты». С этой задачей мы тоже справились и даже заняли третье место…

7-9 декабря Шеф со своими студентами отправился в поход, посвящённый 30-летию освобождения Тихвина. Узнав об этом, многие из нас просили разрешить им поехать тоже, но А.В. для первой пробы взял с собой только нашего комиссара — Люду Лазареву… Через некоторое время она с гордостью показывала нам газету «Ленинградский университет», где на первой странице была помещена фотография группы студентов-историков на маршруте между Волховстроем и Тихвином; на этой фотографии среди студентов отлично узнавалась наша Люда…

Из газеты «Ленинградский университет» №108 от 24 декабря 1971 г.

… Вечером 7 декабря на Московском вокзале собрались одиннадцать студентов, одетых в обычные костюмы зимних туристов… Ночью — высадка в Волховстрое и первый бросок — до Старой Ладоги, где прошла первая ночёвка.

Ещё задолго до начала похода было решено, что маршрут его будет проходить по «Дороге жизни». Тридцать лет назад по этой дороге в Ленинград шли машины с продовольствием, боеприпасами, из Ленинграда вывозились раненые, дети. А теперь по этому заснеженному пути, проложенному среди соснового леса, шли одиннадцать человек, голосуя «попуткам». А до Тихвина оставалось ещё больше ста километров…

А. ОРЕХ, студент третьего курса исторического факультета

Вспоминает Н. Смирнов.

Всю зиму, невзирая на погоду, мы ходили в походы при каждом удобном случае. Мы все до самозабвения полюбили природу, приключения, наши костры, наши песни у костра, наши обледенелые палатки, но главное то, что все мы стали настолько близкими друзьями, что просто не могли неделю прожить друг без друга. Мы перезванивались, вместе отмечали какие-то праздники — чей-нибудь день рождения, например, выпавший на середину недели, но чаще, конечно, старались устроить праздник в лесу.

Мы все были, как одна большая семья. И отношения были, как в семье: заботились друг о друге, кто-то с кем-то мог и поссориться, но тут же мирились при активном содействии остальных… Бывало, конечно, что и влюблялись, особенно я… Но это было не главным. Мы ведь к девчонкам относились, как к сёстрам… чтобы не сказать, «как к парням», хотя и это было бы близко к истине. Ведь было же у нас принято всех называть «мужики». Ну, а что? Они ходили, как и мы, в брюках, таскали такие же рюкзаки, так же махали топорами… В то же время мы не хуже них готовили, стирали, штопали одежду… Мы были совершенно одинаковыми. Спали в одной палатке вповалку — без каких-нибудь там глупых мыслей…

Да, новый 1972 год мы собирались встретить в лесу, в Петяярви. Желающих было море. Однако, когда дело дошло до дела, осталось только двое: Коля да Олег. Продуктов к праздничному «столу» было набрано, однако, заранее и очень много, включая и вино.

И вот наши доблестные покорители зимнего леса пили — ели, пили — ели, пили опять, хоть уж больше и не могли. И вот тогда возникла замечательная идея: остатки закопать. Так они и поступили. Так это вино, видимо, там и лежит, если только его не нашли такие же сумасшедшие юные археологи.

Вспоминает Н. Смирнов.

В праздник Нового 1972 года — в первый раз получилось, что мы собирали народ, и все, вроде, хотели, но никто на вокзал не приехал (из-за родителей, конечно). Поехали вдвоём с Олегом. Прибыли в Петяярви поздно вечером. Но у нас, естественно, был «праздничный рюкзак»: закуски разнообразные и бутылки, конечно. На всю компанию. В кромешной темноте строили шалаш (палатки у нас тогда не было). Темно? Да ничего страшного — на фоне белого снега всё было достаточно хорошо видно. Мы использовали корневище упавшей сосны. Провели жерди, натаскали лапника. Не обошлось, как всегда, без приключений. Я залез на большую ёлку рубить лапник. Стою на сучках и обрубаю ветки у себя над головой, одной рукой держась за ствол. Обрубил — поднимаюсь выше и продолжаю. Тяжело, в общем-то, рубить, когда рука всё время наверху, и рукавица скользкая. Вот у меня топор и выскочил. Смотрю вниз — как раз Олежка подходит за лапником. Я ему: «Олег!!!» А он пока сообразил голову задрать, топор уже долетел. Ну, хорошо, в полуметре от него в снег воткнулся…

В общем, отлично встретили Новый год, вспоминая друзей, поднимая за них бокалы (то есть эмалированные кружки). Было весело, и теперь есть, что вспомнить, — не то, что, как в годы младенчества, сидеть с родителями у телевизора и скучать! А мы украсили, как могли, настоящую живую ёлочку, зажигали бенгальские свечи и, согнув крючок на конце, забрасывали их повыше в ветви и радовались, когда они там горели, освещая всю нашу полянку сверху (нет, это совершенно безопасно — мы-то знаем, сколько раз мучились, разжигая костёр: сырая не загорится, а на сухую мы ж не станем бросать).

Ближе к полуночи включили приёмник, услышали бой курантов, подняли наши «бокалы».

— С Новым годом, дорогие товарищи!.. — выключили, послушали лесную тишину. Потом устроили турнир на колах, который на время разрушил эту тишину и после которого на руках и ногах обоих остались приличные синяки…

Улеглись очень поздно. Олег сразу заснул, а я ещё долго ворочался, вспоминая былые походы. Вдруг явственно слышу: совсем рядом кто-то ходит. Ощупью нашёл топор, выглянул из шалаша. Смотрю: какая-то тень то замрёт, то переходит тихо от дерева к дереву. Может, окликнуть?.. Может, Олега разбудить?.. Нет, лучше затихариться и посмотреть, что будет дальше. Ещё какое-то время были слышны шаги, поскрипывал снег, порой с еловых веток обрушивались снежные шапки… Не заметил, как уснул. Просыпаюсь с топором в обнимку. Что такое? — думаю. Вспомнил о ночных хождениях. Рассказал Олегу. Вместе вылезли из шалаша. Смотрим: огромное количество лосиных следов вокруг нашего шалаша, рядом с костром. Видно, в морозную ночь потянуло лесного жителя к людскому теплу и уюту…

Наутро было немного прохладно и грустно: мы снова вспоминали наших друзей и старались себе представить, чем они сейчас занимаются. Мы им сочувствовали, впрочем, себе — тоже. Ох, уж эти родители…

Оставшуюся бутылку вина мы тогда закопали под ёлкой… Интересно было бы раскопать и посмотреть, что с ней сейчас стало…

[ коллективная монография ]

[ коллективная монография ]