|

Вид Зимнего дворца из-под арки Главного штаба. View of the Winter Palace from under the arch of the Chief Headquarters building. (Открыть в новом окне) |

Восточный фасад Главного Адмиралтейства. Eastern façade of the Chief Admiralty. (Открыть в новом окне) |

Южный фасад Зимнего дворца. Southern façade of the Winter Palace. (Открыть в новом окне) |

Арка Главного штаба. The arch of the Chief Headquarters building. (Открыть в новом окне) |

В 1772 г. архитектор И.Е. Старов предложил проект обрамления площади монументальной полукруглой колоннадой с башенными павильонами в центре, чтобы замаскировать неприглядные обывательские строения, вид на которые открывался из дворцовых окон. Но и этот замысел остался на бумаге. Однако проблема ансамблевости застройки площади не утратила своей остроты, и в 1779 г. Академия художеств объявила конкурс «на сочинение проекта обстройки Дворцовой площади». В итоге конкурса перед Зимним дворцом появилось несколько строений, расположенных согласно генеральному плану, разработанному ещё Комиссией о Санкт-Петербургском строении, по дуге вплотную друг к другу («сплошною фасадою»); это были частные, весьма скромные по отделке, трёхэтажные дома с небольшими портиками у входов. Их фасады были исполнены по так называемым образцовым проектам, разработанным архитектором Ю.М. Фельтеном. Четыре этих дома замыкались зданием Вольного экономического общества на углу Невского проспекта.

В последние годы XVIII в. на восточной стороне площади у Зимнего дворца по проекту архитектора В.Ф. Бренна возвели огромный Экзерциргауз (здание для воинских упражнений) с богато декорированным фасадом. Однако вновь возведённые здания не привели к законченности архитектурной композиции главной площади столицы. К началу XIX в. Адмиралтейство окончательно утратило фортификационное назначение, в связи с чем земляные валы вокруг него срыли, канал засыпали. В 1802 г. с учреждением Министерства военно-морских сил, которое должно было расположиться в Адмиралтействе, приняли решение о коренной реконструкции этого, к тому времени уже устаревшего, комплекса зданий. Столь ответственную работу поручили выдающемуся архитектору А.Д. Захарову. Весной 1806 г. был утверждён его проект, и сразу же начались строительные работы. Гениальное произведение Захарова не только стало стилистическим «камертоном» последующей застройки Дворцовой, а затем и Сенатской площади, но и во многом направило дальнейшее развитие русской архитектуры на протяжении первой трети XIX в. в стиле высокого классицизма. Главный фасад Адмиралтейства со стройной башней, протяжёнными крыльями и величественными портиками мощным аккордом завершил панораму Адмиралтейской площади.

К 1823 г., после окончания перестройки Адмиралтейства, окружение Зимнего дворца претерпело ещё более существенные изменения. В 1814 г. петербуржцы с ликованием встретили доблестные русские войска, изгнавшие из пределов России и разгромившие наполеоновскую «Великую армию». Победоносный исход Отечественной войны позволил приступить к восстановлению сильно разрушенных войной городов, в первую очередь Москвы, и заняться дальнейшей застройкой Петербурга, в котором даже ансамбль Дворцовой площади всё ещё не был завершен. Вопрос о благоустройстве Петербурга в те годы приобрёл первостепенное политическое значение, и для придания столице облика, достойно отвечающего престижу державы-победительницы, в 1816 г. был учреждён «Комитет для приведения в лучшее устройство всех строений и гидравлических работ в Санкт-Петербурге и прикосновенных к оному местах», [1] которому и поручалось столицу «возвести по части строительной до той степени красоты и совершенства, которые бы по всем отношениям, соответствуя достоинству её, соединяли с тем вместе общую и частную пользу». Среди основных задач, поставленных перед Комитетом, было «вырегулирование» старых и «открытие новых площадей, где последние признаны будут впредь нужными и полезными». Комитет возглавили опытный инженер А.А. Бетанкур, в его состав входили выдающиеся мастера высокого классицизма К.И. Росси и В.П. Стасов, которые играли ведущую роль в градостроительстве той поры, а также известные инженеры П.П. Базен и А.Д. Готман. Важнейшим из намеченных мероприятий было преобразование центральных площадей, особенно Дворцовой.

Проект последней разработал Росси, которому в 1819 г. было поручено приспособить для нужд Главного штаба четыре каменных дома против Зимнего дворца, приобретённых Военным министерством. Росси всегда решал любую локальную задачу с широких градостроительных позиций. Так он подошёл и к перестройке архитектурного оформления домов на Дворцовой площади. Росси сумел воплотить в архитектуре и декоре созданного им замечательного творения патриотическую идею прославления воинского подвига народа. Задумываясь над «архитектурной тайной» ленинградских ансамблей, К.Г. Паустовский писал, что «…одна из самых замечательных построек — здание Главного штаба, растянутое плавной дугой против Зимнего дворца, по своей высоте не превышает четырёхэтажного дома. А между тем оно гораздо величественнее любого высотного дома Москвы. Разгадка простая. Величественность зданий зависела от их соразмерности, гармонических пропорций и небольшого числа украшений — оконных наличников, картушей и барельефов». [2]

[фото на стр. 13] Александровская колонна и Главный штаб.

The Alexander Column and the Chief Headquarters building. (Открыть в новом окне)

|

|

Эрмитажный театр со стороны Невы.

View of the Hermitage Theatre from the Neva. (Открыть в новом окне)

Росси создал два огромных здания, расположенных по дуге, раскрытой к дворцу, и соединённых Триумфальной аркой, переброшенной над Большой Морской улицей (ныне ул. Герцена). Арка не только органично объединила два крыла в единый фасад громадного здания, замкнувшего контур площади. Она стала её образной кульминацией и необыкновенно эффектно оформила въезд на площадь с Большой Морской улицы. Мастерство архитектурного решения Росси заключалось в художественной и композиционной увязке новых и перестроенных зданий с Зимним дворцом при сохранении его господствующего положения на площади.

Парные коринфские колонны по сторонам упруго и отчётливо очерченной арки придают ей особую торжественность и парадность (пролет арки 17 м, высота со скульптурой 36 м). По сторонам площади она богато украшена скульптурным убранством. Выбитые из меди по рисункам Росси монументальные горельефные композиции, составленные из античных воинских доспехов, статуи воинов, летящие фигуры гениев Славы, венчающая арку колесница Победы с упряжкой в шесть коней — все эти превосходные образцы декоративной скульптуры чётко раскрывают идейное содержание Триумфальной арки. Сосредоточив здесь основные пластические средства, Росси намного усилил значение арки, развив арочную композицию трёхчетвертной коринфской колоннадой и спокойными линиями фасадов. Как отзвук центральной колоннады воспринимаются плоские портики крыльев, замыкающих гигантскую дугу перед дворцом. Только великий градостроитель, каким был Росси, смог превратить главную площадь столицы в один из самых совершенных в мире архитектурных ансамблей.

В разгар строительства Главного штаба, 7 ноября 1824 г., Петербург оказался во власти разбушевавшейся стихии. «Разъярённые волны, — повествует очевидец, — свирепствовали на Дворцовой площади, которая с Невой составляла одно огромное озеро, изливавшееся Невским проспектом, как широкою рекою до самого Аничкова моста». [3] «Зимний дворец, — писал другой современник, — как скала стоял среди бурного моря, выдерживая со всех сторон натиск волн, с рёвом разбивавшихся о крепкие его стены, орошавших их брызгами почти до верхнего этажа». [4] Наводнение причинило огромные разрушения, задержало строительные работы. Тем не менее к 1829 г. сооружение Главного штаба было завершено.

Через пять лет на площади был воздвигнут величественный монумент в память о народном подвиге в победоносной Отечественной войне 1812 года — Александровская колонна («Александрийский столп»), созданная архитектором О.Р. Монферраном. Возведённая в геометрическом центре площади, она намного обогатила архитектурную панораму, подчеркнула протяжённость всей окружающей застройки. Монолитная гранитная колонна, возвышающаяся на пьедестале с бронзовыми барельефами и увенчанная фигурой ангела, отличается точностью выбранного размера, безупречной выверенностью силуэта, изяществом детальной прорисовки скульптурных деталей.

Общая высота монумента 47,5 м; это самая высокая триумфальная колонна в мире. Ствол колонны (25,58 м) был высечен в Лайтсальмской

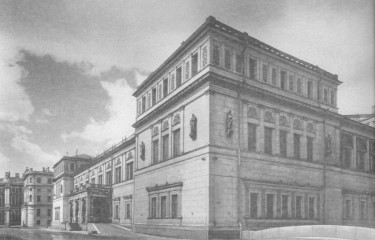

Новый Эрмитаж со стороны улицы Халтурина.

|

Эрмитажный театр. The Hermitage Theatre. (Открыть в новом окне) |

каменоломне в 8 км от Пютерлакского карьера и доставлен в Петербург на специально оборудованной барже. Отполированный гранитный колосс весом около 650 т установили в вертикальное положение всего лишь за час сорок минут 2000 гвардейских солдат и 400 рабочих, согласованно управлявших 60 подъёмными механизмами. Это была непревзойдённая для того времени тщательно продуманная и умело организованная строительно-техническая операция.

Мощный пьедестал из гранитных блоков украшен бронзовыми барельефными произведениями опытных скульпторов И. Леппе и П.В. Свинцова (по эскизам Дж.Б. Скотти). На них изображены аллегорические фигуры гениев Победы, Мира, Правосудия, Милосердия, Изобилия, Мудрости, рек Вислы и Немана, а также древнерусское оружие.

Колонна, обрамлённая у основания литым бронзовым венком из лавровых листьев, завершается дорической капителью, над которой выступает полусфера с четырёхметровой статуей ангела, водружающего крест и попирающего врага, олицетворённого в виде извивающейся змеи (скульптор Б.И. Орловский).

[фото на стр. 15] Новый Эрмитаж с набережной Зимней канавки.

View of the New Hermitage from the Winter canal. (Открыть в новом окне)

Торжественное открытие монумента состоялось 30 августа 1834 г.

Спустя три года на Дворцовой площади произошло трагическое событие, потрясшее и встревожившее всех петербуржцев. Вечером 17 декабря 1837 г. в Зимнем дворце возник пожар. «Посреди Петербурга вспыхнул вулкан, — пишет В.А. Жуковский. — Тогда вся громада дворца представляла огромный костёр, с которого пламя то всходило к небу высоким столбом, под тяжкими тучами чёрного дыма, то волновалось как море, коего волны вскакивали огромными, зубчатыми языками, то вспыхивало снопом бесчисленных ракет, которые сыпали огненный дождь на все окрестные здания. В этом явлении было что-то невыразимое: дворец и в самом разрушении своём как будто неприкосновенно вырезывался со всеми своими окнами, колоннами и статуями неподвижною чёрною громадою на ярком трепетном пламени. А во внутренности его происходило что-то неестественное: какая-то адская сила там господствовала, какие-то враждебные духи, слетевшие на добычу и на ней разыгравшиеся, бешенно мчались повсюду, сталкивались, разлетались, прядали с колонны на колонну, прилипали к люстрам, бегали по кровле, обвивались около статуй, выскакивали в окна и боролись с людьми, которые мелькали чёрными тенями, пробегая по яркому пламени…» [5]

Казалось, что Зимнему дворцу суждено долгие годы оставаться обугленной руиной, однако уже через пятнадцать месяцев дворец был возрождён; это «чудо» свершилось благодаря мастерству и самоотверженности русских архитекторов, скульпторов, инженеров и умельцев-строителей. При восстановлении наружный облик дворца был сохранён в первоначальном виде.

В эти годы заканчивается формирование композиции Дворцовой площади на её восточной стороне, где появляется здание Штаба гвардейского корпуса. Вопрос об оформлении восточной границы площади, где был расположен Экзерциргауз, со всей остротой встал ещё в 1827 г., когда подходило к концу строительство Главного штаба. Тогда предлагалось выстроить на пустыре рядом с Экзерциргаузом театр, чтобы ещё одним стилистически единым фасадом объединить оба здания и полностью завершить композицию площади. Однако предложение это не было осуществлено, и Экзерциргауз, простояв ещё девять лет, наконец уступил место зданию Штаба гвардейского корпуса, созданному видным архитектором А.П. Брюлловым в сдержанных формах позднего классицизма. Благодаря тому, что его архитектурное решение соответствовало характеру членений и масштабу остальных зданий, оно тактично «вписалось» в общую панораму площади.

С течением времени застройка участков, примыкающих к площади, менялась, что косвенно влияло и на характер ансамбля. Одним из первых сооружений, непосредственно связанных с Дворцовой площадью, является здание так называемого Императорского музеума, или Нового Эрмитажа, выстроенного в 1842-1851 гг. по проекту немецкого архитектора Л. Кленце русскими архитекторами В.П. Стасовым и H.E. Ефимовым. Фасад, обращённый к улице Халтурина (б. Миллионная), украшен оригинальным портиком с десятью мощными атлантами, высеченными из серого сердобольского гранита скульптором А.И. Теребеневым. В 1870-х годах перед главным фасадом Адмиралтейства, а в 1890-х годах перед западным фасадом Зимнего дворца были разбиты сады, ставшие неотъемлемыми элементами ансамбля. Вокруг сада у Зимнего дворца в 1901 г. установили на каменном цоколе ограду, изготовленную в 1896 г. по проекту архитектора Р.Ф. Мельцера. Площадь по-прежнему оставалась мощенной булыжником.

В начале XX в. фасады Зимнего дворца, как и другие здания, находившиеся в ведении Министерства императорского двора, окрасили в тёмно-красный цвет, без колерного выделения пластического декора, что намного ухудшило и нивелировало общее художественное впечатление, а также нарушило авторский замысел. В 1917 г. Дворцовая площадь оказалась в центре революционных событий великих Октябрьских дней. С той поры она стала местом проведения праздничных демонстраций трудящихся и военных парадов.

Советский народ бережно хранит замечательную площадь, ставшую символом Революции, как и весь неповторимый город, носящий имя Ленина.

Зимний дворец из царской резиденции превратился в государственный музей мирового значения. В связи с этим в нем были осуществлены большие реконструктивные работы: разобраны позднее устроенные квартиры придворного штата, кухни, кладовые, административные помещения. Были разобраны также перекрытия, делившие высокие залы на два яруса, сняты многочисленные перегородки, раскрыты анфилады интерьеров, возрождены галереи, созданные ещё Растрелли.

В ходе реконструкции жилых «половин» Зимнего дворца и зданий Эрмитажа велась скрупулёзная реставрация парадных залов и гостиных, имеющих исключительно важное историко-архитектурное значение, наглядно иллюстрирующих эволюцию архитектуры русского интерьера XVIII-XIX веков — барокко, классицизма и исторических стилей.

В годы Великой Отечественной войны, в суровые дни блокады, ленинградцы ценой многих жертв защищали и спасли Зимний дворец, другие эрмитажные здания, а также все архитектурные памятники Дворцовой площади. Впоследствии ими были приложены немалые усилия, чтобы вернуть ансамблю его первозданную красоту соответственно замыслам его творцов.

В Зимнем дворце, Малом, Большом и Новом Эрмитажах, а также в Эрмитажном театре велись и ведутся сложные реставрационные работы. Перспективным планом развития музея предусмотрено значительное расширение экспозиционных площадей, увеличение хранилищ и подсобных помещений за счёт присоединения, реконструкции и приспособления для музейных целей соседних зданий. Ансамбль Зимнего дворца, других зданий Государственного Эрмитажа и Меншиковский дворец, являющийся его филиалом, представляют собой ярко воплощённую летопись русской архитектуры XVIII-XIX вв., олицетворённую шедеврами зодчества мирового значения. Вместе с тем в ансамбле Дворцовой площади и набережной воплощена высокая градостроительная культура, бережно соблюдена преемственность благодаря тому, что обладающие тонким художественным вкусом архитекторы Ж.-Б.М. Валлен-Деламот, Ю.М. Фельтен, Дж. Кваренги, К.И. Росси, О.Р. Монферран, А.П. Брюллов, искусно варьируя структурные членения растреллиевского дворца, сумели сохранить идейно-образную связь и масштабную общность и достигнуть тем самым художественного единства.

В предлагаемой вниманию читателей книге на основании архивных, документальных изысканий дан подробный рассказ о возникновении Зимнего дворца и других зданий Государственного Эрмитажа, а также Дворца Меншикова на Васильевском острове, приводится всеобъемлющая характеристика описываемого ансамбля и каждого архитектурного произведения в отдельности.

[1] ПСЗ. Т. XXXIII, с. 627 (1816 г., Закон №26253 «Об учреждении Комитета для приведения в лучшее устройство всех строений и гидравлических работ в Санкт-Петербурге и прикосновенных к оному местах»).

[2] Паустовский К.Г. Золотая роза // Собр. соч.: В 6 т. M., 1957-58. Т. 2. С. 658.

[3] Каратыгин П.П. Летопись петербургских наводнений. 1703-1809. Спб., 1889. С. 41.

[4] Там же. С. 43.

[5] Жуковский В.А. Полн. собр. соч. Т. 10. Спб., 1902. С. 70.

[ коллективная монография ]

[ коллективная монография ]