|

|

|

|

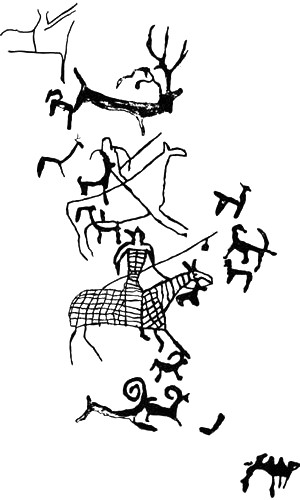

Рис. 7. Фрагменты изображений на горе Хар-хад.(Открыть Рис. 7 в новом окне) |

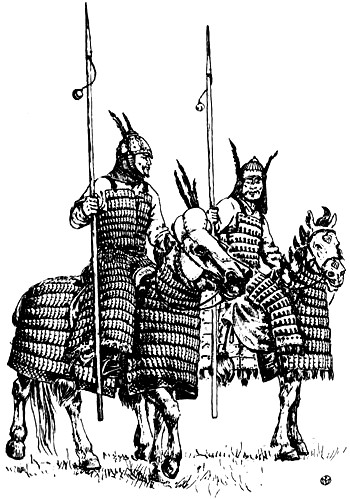

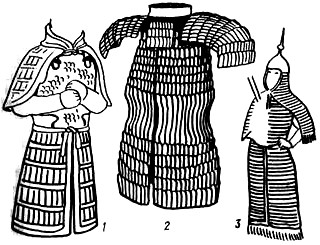

Рис. 8. Реконструкция тяжеловооружённых воинов по наскальным изображениям на горе Хар-хад.(Открыть Рис. 8 в новом окне) |

рых перекрыта всадниками, скорее всего относятся к периоду между скифо-тагарским временем (козлы, бараны и одомашненный верблюд с уздечкой) и хуннуской эпохой (конь в верхней части «панно» и олень с большим тяжёлым крупом). Доспехи, изображён-

ные на хар-хадской писанице, переданы с достаточной степенью подробности и точности, так что вполне поддаются принципиальной реконструкции. Особенно тщательно изображены панцири воинов и их лошадей. В меньшей мере поддаются реконструкции шлемы.

Панцири изображены в виде длинных кафтанов, начинающихся от верхней части груди и доходящих до середины голени. Структура панцирей воинов передана горизонтальными линиями, поэтому можно предположить, что либо панцири составлялись из сплошных металлических или кожаных полос, т.е. имели «ламинарную» структуру, либо полосы набирались из маленьких пластинок, и тогда доспех имел «ламеллярную» структуру. То, что мелкие пластинки не изображены на панцирях воинов, можно объяснить тем, что художнику трудно было выбить столь мелкие детали. В то же время на конских панцирях мы видим изображение «ламеллярной» структуры, причём в сочетании с «ламинарной». Но пластинки конских доспехов обычно более крупные, особенно на местах, не требующих особой гибкости брони — на крупе и боках, что и нашло отражение на рисунке. Грудь и шея коня должны были прикрываться более гибкой бронёй — и на изображении мы видим в этих местах сплошные полосы. Так что можно предположить, что все панцири, и человеческие и конские, были «ламеллярными» (вместе с тем нельзя отбросить и предположение, что части конских доспехов состояли из прямоугольных пластин, нашитых на мягкую основу).

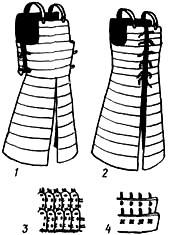

Покрой воинских панцирей можно представить себе следующим (рис. 9). Тип I. Верхняя часть доспеха представляет собой кирасу, состоящую из наспинной и нагрудной частей. Обе части соединялись наплечными лямками и имели застёжки с боков. От нагрудной части отходили длинные прямоугольные прикрытия для бёдер и ног. Тип II. Этот панцирь представляет собой халат со сплошным осевым разрезом спереди и разрезом от крестца до подола сзади при верховой езде. Панцирь не имел наплечной части и держался на корпусе при помощи лямок, как панцирь первого типа.

Рис. 9. Реконструкция двух типов панцирей по рисункам, выбитым на горе Хар-хад:

1 — тип первый; 2 — тип второй; 3 — ламеллярный доспех; 4 — ламинарный доспех.

(Открыть Рис. 9 в новом окне)

Оплечья не изображены на панцирях. Вероятно их у данных доспехов и не было. Но вообще оплечья, пристёгивающиеся к лямкам, были характерной, хотя и необязательной, частью описываемых доспехов. Особенно часто обходился без оплечий панцирь I типа. Лямки изображены только у крайнего правого всадника.

Воинские панцири — важнейшая датирующая деталь хар-хадской писаницы. Оба типа бытовали в Центральной и Восточной Азии очень продолжительное время, каждый из признаков доспехов, изображённых именно на данной писанице, также известен на различных территориях и в разное время. Поэтому для датирующих аналогий мы подбирали образцы, схожие с нашими доспехами по всему комплексу признаков. Таких аналогий нашлось немного (рис. 11), и датированы они очень близко друг к другу. Аналогия панцирю I типа — статуэтка воина из погребения в провинции Шэньси в Китае, точно датированного 667 г. Хар-хадскому панцирю II типа аналогичны: железный ламеллярный доспех из кургана в Нагамотияма, в Японии, относимого ко II курганному периоду; [3] панцирь на воине со степной росписи в Безеклике (Восточный Туркестан), роспись датируется VII в.

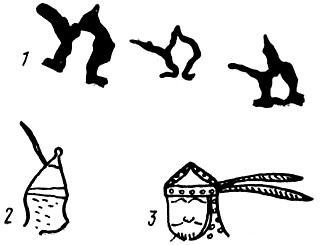

Изображения шлемов на хар-хадской писанице в силу своей схематичности дают меньше возмож-

Рис. 10. Аналогии хар-хадским шлемам: 1 — шлем на писанице Хар-хада; 2 — Сулекская писаница, Хакасия, IX в.; 3 — изображение на сосуде из Надьсентмиклоша, Венгрия, IX в.(Открыть Рис. 10 в новом окне) |

Рис. 11. Аналогии хар-хадским доспехам: 1 — статуэтка из Шэньси в Китае, 667 г.; 2 — железный доспех из кургана в Нагамотияма в Японии, V-VII вв.; 3 — стенная роспись в Безеклике в Восточном Туркестане, VII в.(Открыть Рис. 11 в новом окне) |

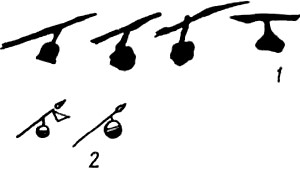

Рис. 12. Изображения бубенцов и колокольчиков на копьях:

1 — на хар-хадской писанице; 2 — на стенных росписях в Кызыле в Восточном Туркестане.

(Открыть Рис. 12 в новом окне)

ностей для реконструкции и точной датировки. Два их признака — остроконечность и наличие какого-то торчащего предмета сзади у тульи — характерны для шлемов, встречающихся в разных местах, от Восточной Европы до Японии, с IV по IX в. Наиболее близкими аналогиями нам представляются изображения на кыргызской писанице из Сулека в Хакасии и на золотом болгарском сосуде из Надьсентмиклоша в Венгрии. Оба памятника датируются IX в. (рис. 10). Показательно, что оба памятника связаны с древнетюркской средой. Довольно поздняя дата аналогий — IX в. — в отношении нашего памятника может означать лишь то, что они являются развитием более ранней традиции, связанной с монгольским Алтаем. Таким образом, украшения на хар-хадских шлемах можно считать перьями. Украшение шлема перьями по бокам подтверждается находкой шлема в Тураевском могильнике [4] в Нижнем Прикамье. Этот шлем имеет по бокам, у нижнего края, две обоймы для перьев и относится к раннему типу средневековых евразийских шлемов — «бандхельм», отличающемуся от более поздних остроконечных шлемов округлой вершиной. Датируется шлем IV-V вв. Хар-хадские шлемы имеют заострённую форму, и оба эти, признака ставят их во времени между V и IX вв.

Важной деталью являются предметы, изображённые на копьях хар-хадских всадников подвешенными к древкам, под наконечником. Они круглые или колоколовидные, напоминающие бубенцы и колокольчики (рис. 12). Единственной, причём точной, аналогией им являются изображения круглых предметов на копьях на стенных росписях в Кызыле (Восточный Туркестан), датируемых VI в.

Конские доспехи на нашем памятнике поддаются принципиальной реконструкции. Покрытие корпуса представляется состоящим из двух частей: одна часть, обычно из крупных прямоугольных пластин, покрывает круп и бока коня, изображённая сплошными полосами, она защищает его грудь и шею. Лошади верхнего и нижнего всадников слева имеют, кроме того, ещё и, вероятно, металлические покрытия головы, аналогичные существовавшим в Центральной и Восточной Азии с кушанской эпохи по XII в. В это же время бытовали и конские доспехи того же типа, что и изображённые в Хар-хаде, так что для датировки конские доспехи не дают достаточно материала. Такие детали сбруи, как кисти на подголовном и наносном ремнях узды у некоторых из лошадей, изображённых на хар-хадской писанице, также дают мало поводов для уточнения даты ввиду их долгого бытования. Более перспективными в этом плане кажутся изображения округлых предметов, низко спускающихся на шнурах от задних лук седел двух верхних всадников. Это могут быть кисти или бубенцы. Самой близкой аналогией этой детали являются большие кисти, низко свисающие сзади седла, на рельефном изображении Хосрова II в Так-и Бостане, в Иране. Памятник этот датируется 620 г. (кстати, в уборе Хосрова II на этом рельефе очень много тюркских элементов — халат, пояс и т.п.). [5]

Всадники сидят в сёдлах, у которых показана высокая задняя лука, что характерно для Центральной Азии VI-VIII вв. (Кудыргэ, Кокэль и др.). Посадка всадников на хар-хадской писанице с вытянутыми ногами может свидетельствовать о наличии стремян, хотя они и не изображены. Но их изображения могут отсутствовать несмотря на то, что они должны были существовать в данном месте в данное время, примером тому могут служить стенописи Пенджикента или китайская керамика VII-IX вв. Кроме того, тяжеловооружённые всадники, наносящие мощные,

силой всего корпуса, удары копьём, при посадке с вытянутыми, следовательно, не сжимающими бока лошади ногами, должны были при ударе вылететь из седла.

Таким образом, как технические и стилистические особенности хар-хадской писаницы, так и анализ изображённого на ней оружия позволяют датировать этот памятник древнетюркской эпохой, вероятно VI-VII вв. Огромная ценность её в том, что на ней мы видим строй тяжеловооружённых тюркских всадников, изображённых самими тюрками, а не их цивилизованными соседями, к тому же на основной территории формирования древнетюркского этноса.

[1] В работе отряда принимали участие Э.А. Новгородова (ИВ АН СССР), X. Шинэхуу (АН МНР) и Талхжав (Кобдосский краеведческий музей).

[2] Волков В.В. Древние колесницы монгольского Алтая. — В кн.: Монголын эртний туух-соелын зарим асуудал. Уланбатор, 1972.

[3] Кidder Т.Е. Japan before Buddhism. N.Y., 1959, pl. 78.

[4] Халиков А.X. Происхождение татар Поволжья и Приуралья. Казань, с. 44.

[5] Вместе с тем подобные кисти мы видим и на более ранних сасанидских памятниках — граффити III в. н.э. из Персеполя, см.: Schmidt E.F. Persepolis, t. 1. Chicago, 1957, pl. 199 А, В.

Э.А. Новгородова, М.В. Горелик

Э.А. Новгородова, М.В. Горелик